养老保险对我国家庭消费的影响

张宗怡

(首都经济贸易大学 经济学院,北京 100070)

一、引言

投资、出口、消费一直是推动我国经济增长的三大核心力量。近十年来,我国经济增长更多的是由投资和出口推动,消费(尤其是居民消费)这一核心力量在推动我国经济增长的进程中一直不及投资和出口,虽然我国居民消费支出呈大幅增加趋势,但我国居民的消费率却一直处于低水平。扩大消费需求,增加居民消费,解决消费的有效需求不足问题是当前政府和众多学者普遍关注的问题。引起消费的有效需求不足的原因有很多,社会保障制度和消费需求的关系不容忽视,尤其是在社会保险中占比最大的养老保险。因此,探究养老保险对家庭消费的影响具备重要的现实意义。

随我国社会保障体系的发展和养老保险制度的健全,国内学者也越来越关注养老保险与家庭消费的关系,但由于研究方法和数据选取等问题,至今未得出明确结论。针对二者的关系主要有以下三种代表性观点,第一是养老保险促进了家庭消费支出。褚文杰等(2020)利用2009-2018 年黑龙江省统计年鉴数据,以灰色理论为基础,以养老保险覆盖率、缴纳率等六个基本养老保险指标的样本数据为依据,分析得出居民消费水平随基本养老保险水平的提高而提高。[1]王亚柯和刘雪颖(2020)利用2018 年CHIPS 数据研究得出参保城镇职工养老保险和城镇居民养老保险对促进家庭消费支出有显著影响,对低收入家庭和老年组家庭效果更佳明显。[2]臧旭恒和李晓飞(2021)选取中国家庭金融调查(CHFS)2013-2017 年三期的微观家庭面板数据,从收入效应和预期效应两方面研究养老保险“多轨制”对家庭消费的影响,得出养老保险能够促进家庭消费支出,不同参保类型家庭的消费支出和养老保险的保障程度正相关。[3]第二是养老保险抑制了家庭消费支出。白重恩等(2012)采用了我国2002-2009 年城镇住户调查数据研究发现:养老保险改革前,若居民被养老保险覆盖并且缴纳养老保险费之前的收入标准维持稳定,那么当期的缴费压力会显著降低该家庭的消费水平,养老保险缴费率的上升最终基本全部转化为消费支出的降低。[4]侯平森(2021)以重庆为例,研究提出养老保险缴存会降低居民当期可支配收入,居民当期消费又与收入关系密切,进而养老保险缴存对居民消费存在消极影响;同时根据预防性储蓄理论,居民缴存养老保险会降低他们为预防养老储蓄的动机,从而增加促进居民远期消费。[5]第三是养老保险对家庭消费的影响不显著。李珍和赵青(2015)利用1987-2012 省际面板数据,并依据我国养老保险制度转型过程构建了基于中国经验的消费函数模型,他们发现在转型前养老保险会抑制居民消费,转型过程中有微小的促进作用,转型后养老保险的保障水平几乎不会影响居民的消费水平。[6]王旭光(2017)利用CFPS 数据和断点回归设计得出在不考虑样本存在自选择的问题时,是否参加新农保不会对60 岁以下农村居民的消费水平产生影响,参加新农保对60 岁以上农村居民的消费水平有积极影响;如果考虑样本的自选择问题,是否参加新农保则不会显著影响农村居民消费。[7]

通过对文献的梳理总结,发现学者们关于养老保险对家庭消费的影响这一问题的研究虽在研究方法和实证模型上有所限定和扩展,但研究结论存在分歧,并没有形成一致的观点。已有研究中养老保险对城镇家庭消费和农村家庭消费影响的对比研究还较少,也较少引入心理因素分析问题。基于此,本文利用CFPS2018 年截面数据展开研究。

二、我国养老保险与家庭消费的发展与现状

(一)我国养老保险的发展与现状

近年来,我国基本养老保险参保人数持续增多,由2011 年的61573.3 万人扩大到2020 年的99864.9万人,其中城镇职工基本养老保险的参保人数由2011 年的28391.3 万人扩大到2020 年的45621.1 万人,城乡居民养老保险的参保人数由2011 年的33182.0 万人扩大到2020 年的54243.8 万人,年均增长率分别为5.41%,5.61%,5.52%。在人均缴纳基本养老保险费方面,城镇职工和城乡居民的人均缴纳金额均成逐年递增趋势,但两者间的差距逐渐拉大,2011 年城镇居民人均缴纳7834.3 元,城乡居民人均缴纳450.9 元,差值7383.4 元;2020 年城镇职工人均缴纳13505.0 元,城乡居民人均缴纳1271.2 元,差值12233.8 元。人均缴费金额的提升一定程度说明了居民对养老保险信任度和依存度的增强,城乡差距扩大也说明城乡发展失衡。

(二)我国居民消费的发展与现状

近年来,我国城乡居民消费水平不断提升,城镇居民人均消费支出从2011 年的15160.9 元增长到2020 年的27007.4 元,年均增长率6.63%。农村居民人均消费支出从2011 年的5221.1 元增长到2020 年的13713.4 元,年均增长率11.33%。在居民消费结构方面,我国城乡居民家庭的恩格尔系数都在整体上呈递减趋势,意味着随着家庭收入的增加,食品支出在总支出中的比例逐年下降,居民消费选择愈加多样化,生活水平有所提升。另外,城镇居民的恩格尔系数偏低于同期的农村居民的恩格尔系数,说明我国城乡发展存在一定差距,城镇比农村富裕。

三、养老保险对我国家庭消费影响的实证分析

(一)理论基础与研究假设

1.养老保险对家庭消费影响的作用机制分析

行为经济学家Thaler 和Shefrin 等人将预期理论应用于消费行为的分析,提出了行为生命周期理论。该理论以现实中对人们消费存在重要影响的行为因素为切入点,认为人们在消费时会面临当期消费还是延期消费的决策问题,为延期消费在现阶段储蓄,就需要牺牲眼前的效用,这是一种通过强大的“意志力”控制管理自己,以避免由于当下商品的诱惑导致消费行为的过程,会带来“心理成本”。同时,这个决策问题会让消费者陷入一种自我矛盾的困境,于是行为生命周期理论针对这种情况利用“双重偏好结构”展开分析:消费者同时存在两个完全相反的行为偏好,一个是只重视即时利益,倾向于眼前消费,更多依据感情做出选择的“行动者”,另一个是更重视长远利益,注重终身效用最大化,更多依据理性分析做出选择的“计划者”。Thaler 和Shefrin 引入“心理账户”来解决这两个不同偏好之间的冲突。他们依照资产的来源将其区别成现期收入、现期资产、未来收入这三个不同的心理账户,现期收入账户由于眼前消费最具吸引力,所以把该账户中的资产用于储蓄减少消费所付出的心理成本最高;现期资产账户所需付出的心理成本其次;未来收入账户所需付出的心理成本最低,因此,消费者更喜欢优先用现期收入账户满足自身需求。并且心理账户中资产存量的多少会影响吸引力的程度,余额越多,吸引力越大。所以,如果将资产从较高消费倾向的心理账户移动到较低消费倾向的心理账户,可以增加储蓄降低现期消费(张力和陈加旭,2011)。[8]依据行为生命周期理论,养老金属于未来收入账户,对当前消费的刺激最小;而养老保险缴费来自于现金收入账户,会增加居民消费的心理成本。但随着近年来我国养老保险制度的完善以及养老金待遇水平的不断提高,可以一定程度上缓解了居民的心理压力,使他们从行动者向计划者转变,促进家庭消费支出。

根据对行为生命周期理论的分析,本文提出以下研究假设:

假设1:在其他条件不变的情况下,享有养老保险对居民的家庭消费有促进作用。

2.养老保险对居民消费行为影响的作用机制分析

养老保险制度属于一种国家干预政策,它通过影响参保者一生中的收入流来影响其消费行为。我国的养老保险制度有征收和发放两个机制。从征收阶段考虑,60 岁以下参保的城乡居民需按规定缴纳保险费用,这可看成一种强制性储蓄,会减少参保者当期的可支配收入,进而对当期的消费水平产生消极影响,这被称作“挤出效应”。同时,城乡居民参保养老保险使得他们对退休后的收入水平更加乐观,降低未来收入的不确定性,从而会削减现阶段的预防性储蓄,增加消费,这被称作“预期收入效应”。所以,养老保险对家庭消费的作用方向由这两种效应的孰大孰小共同决定。从发放阶段考虑,年满60 周岁符合领取规定的城乡居民可按月领取养老金,这直接增加了老年人当期的可支配收入,可能会提高他们的消费能力和意愿,从而增加消费支出。

消费压力感知是现阶段专家学者在研究消费行为时的关注焦点,是指居民在进行消费活动时察觉到的心理压力水平。当前众多研究表明,压力感知会显著影响居民的储蓄行为和消费水平,总体而言主要表现在两个方面:一方面,压力可能使居民更倾向于增加当期储蓄,因为财务约束和未来收入的不确定性是压力的主要来源,增加储蓄可以有效降低居民的心理压力。另一方面,压力可能会导致个别消费项目的支出增加,这些项目大多是居民认为的必需品或者居民在压力作用下认为必需的消费,原因是这种支出可以增加他们对未来不确定性的控制感,缓解心理压力。居民对消费压力的感知大多是由以下两个原因造成的:一方面是由于家庭收入和资产的限制导致居民只能根据消费项目的重要程度优先满足一部分需求,这造成居民在排序抉择时心理压力增加;另一方面是未来的收入水平可能会产生波动、消费环境也难以预测,导致居民产生心理压力并影响其消费决策。然和这对应的是,养老保险的“预期收入效应”可以降低不确定性带来的消费压力感知,养老保险的“挤出效应”可以提高居民的收入和资产限制导致的消费压力感知。总的来说,养老保险的“预期收入效应”“挤出效应”通过对居民的消费压力感知的作用来影响其消费行为,作用方向取决于两种效应的力量对比。值得注意的是消费压力大小受消费事件的重要性、不确定性、有利性以及年龄、性别等个人特征影响,所以养老保险对于消费压力感知的影响在不同项目,不同人群中存在区别(田玲和刘章艳,2017)。[9]

根据对居民消费行为的分析,本文提出以下研究假设:

假设2:养老保险对家庭消费的促进作用受到消费压力感知的影响,不同消费项目和不同人群受消费压力感知的影响越大,促进作用越小。

(二)数据来源及变量选取

本文实证部分利用的数据为中国家庭追踪调查(CFPS)2018 年的截面数据,并在最初数据的基础上展开了处理。首先,筛选出研究需要的变量,并且删除了数据缺失的样本以及调查结果为不知道和不适用的样本。其次,剔除户主年龄小于16 岁的样本以及数据严重失真的样本,本文认为食品消费和日用品消费是家庭不可缺少的支出,因此剔除这两项为0 的样本。接下来为了降低数据的波动性以及克服变量间的非线性问题,对各项消费支出、家庭收入、家庭资产加1 之后取对数进行标准化处理。

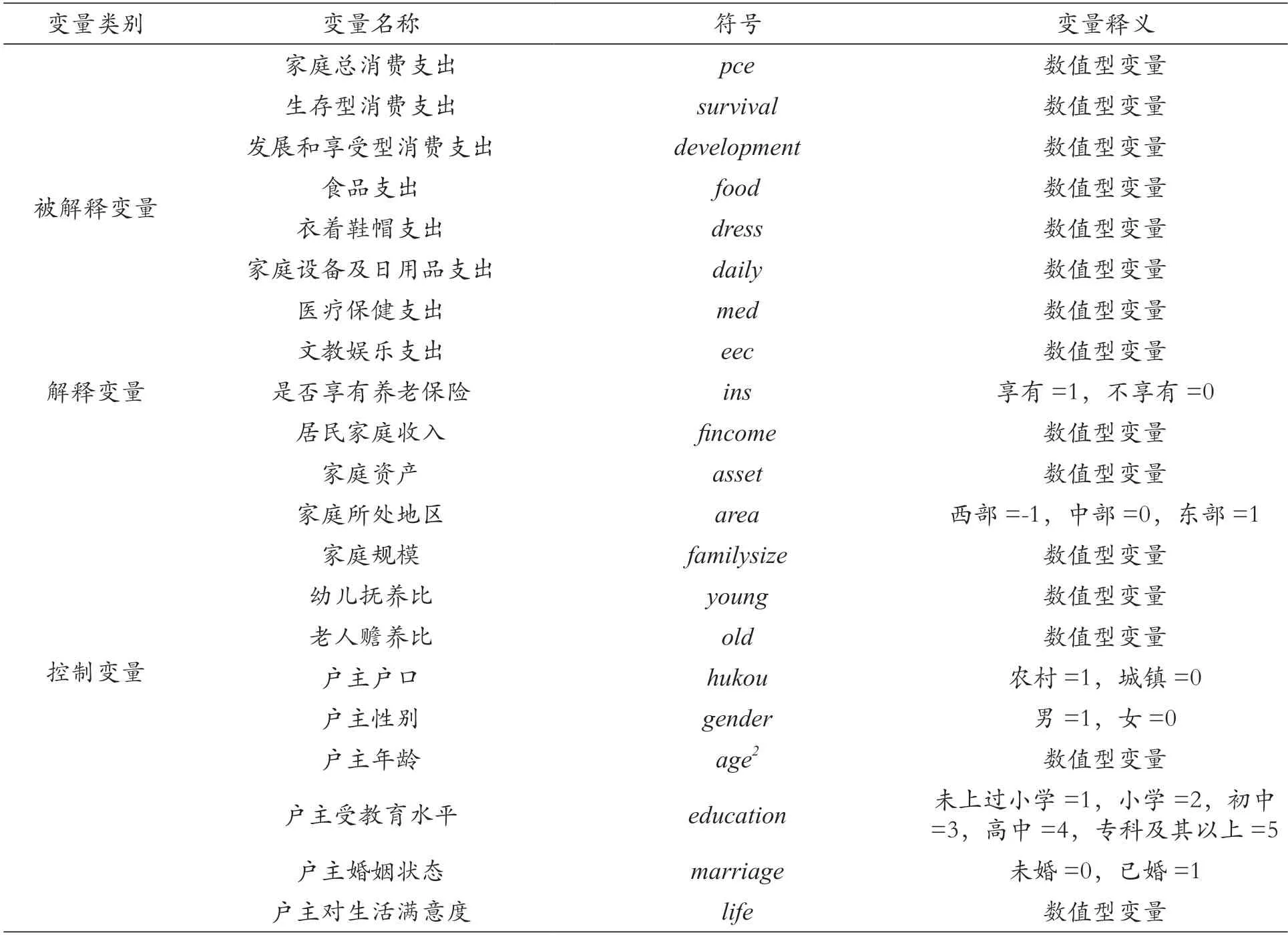

本文旨在研究养老保险对家庭消费的影响,被解释变量就是家庭总消费支出(pce),为了更加详细的分析养老保险对家庭消费的具体影响,将食品、衣着鞋帽、家庭设备及日用品、文教娱乐、医疗保健这五个有代表性的支出细项也作为被解释变量,同时本文又将家庭消费划分成生存型消费(survival)、发展和享受型消费(development)两类以研究养老保险对家庭不同类型消费的影响,其中,生存型消费由食品、衣着鞋帽、居住、交通通讯支出加总得到,发展和享受型消费由家庭设备及日用品支出、文教娱乐、医疗保健、其他消费支出加总得到。

本文的解释变量为是否享有养老保险(ins)。城镇从业人员可以参保城镇职工基本养老保险、企业补充养老保险;城镇非从业人员可以参保城镇居民基本养老保险;农村居民可以参保新型农村社会养老保险;机关或事业单位的工作人员可能没有参加社会养老保险项目,但他们离退休后会由工作单位发放离退休金,也视为参保养老保险;此外居民还可以根据自身情况选择是否参保商业养老保险。户主作为家庭风险的主要承担者,其社会保障情况某种程度上能够反映家庭的社会保障水平,若户主参与以上任意一种,则认为其所在家庭享有养老保险,赋值为1,反之为0。

消费决策大多从家庭层面做出选择,家庭特征会对家庭消费产生影响;同时,户主是家庭的主要收入来源,也是家庭风险的主要承担者,其个人特征也会对家庭消费产生影响,所以本文选取了一系列家庭特征变量和户主的个人特征变量作为控制变量。

表1 变量说明

(三)模型构建

根据理论分析和研究假设,本文建立最基本的OLS 回归模型,全样本模型如下:

其中,代表截距项,代表扰动项,分别表示家庭的总消费支出、生存型支出、发展和享受型支出、食品支出、衣着鞋帽支出、家庭设备及日用品支出、医疗保健支出、文教娱乐支出。

进一步考虑到城市和农村养老保险本身的差异性以及经济发展水平、消费习惯的不同,有必要对二者进行分别研究。在研究养老保险对城镇和农村两个地区的影响时将全样本按照户主户口类型分为两类,分样本模型如下:

(四)描述性统计

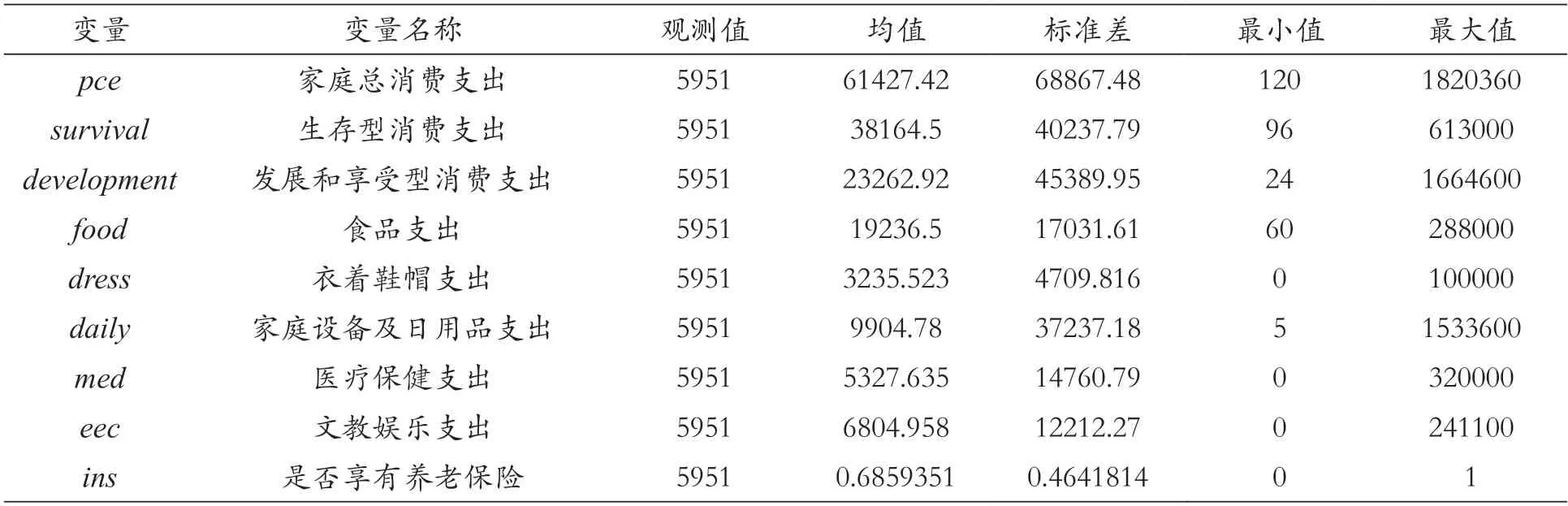

研究应用Stata14.0 对取对数前的样本进行了描述性统计,从表2 可知,我国居民家庭消费的均值为6.14 万元,最大值为18.2 万元,最小值为120 元;家庭的生存型消费的均值为3.81 万元,最大值为6.13万元,最小值为96 元;发展和享受型消费的均值为2.32 万元,最大值为166.46 万元,最小值为24 元;通过以上数据的对比,可以发现当前家庭消费还是以生存型消费为主,并且消费差距较大。从家庭的各项消费支出看,食品、衣着鞋帽、家庭设备及日用品、医疗保健、文教娱乐的支出均值分别为1.92 万元、0.32万元、0.99 万元、0.53 万元、0.68 万元,食品和日用品消费占据大半消费空间。样本中的养老保险参保率为68.59%。

表2 变量的描述性统计

四、实证结果分析

(一)养老保险对我国整体家庭消费的影响分析

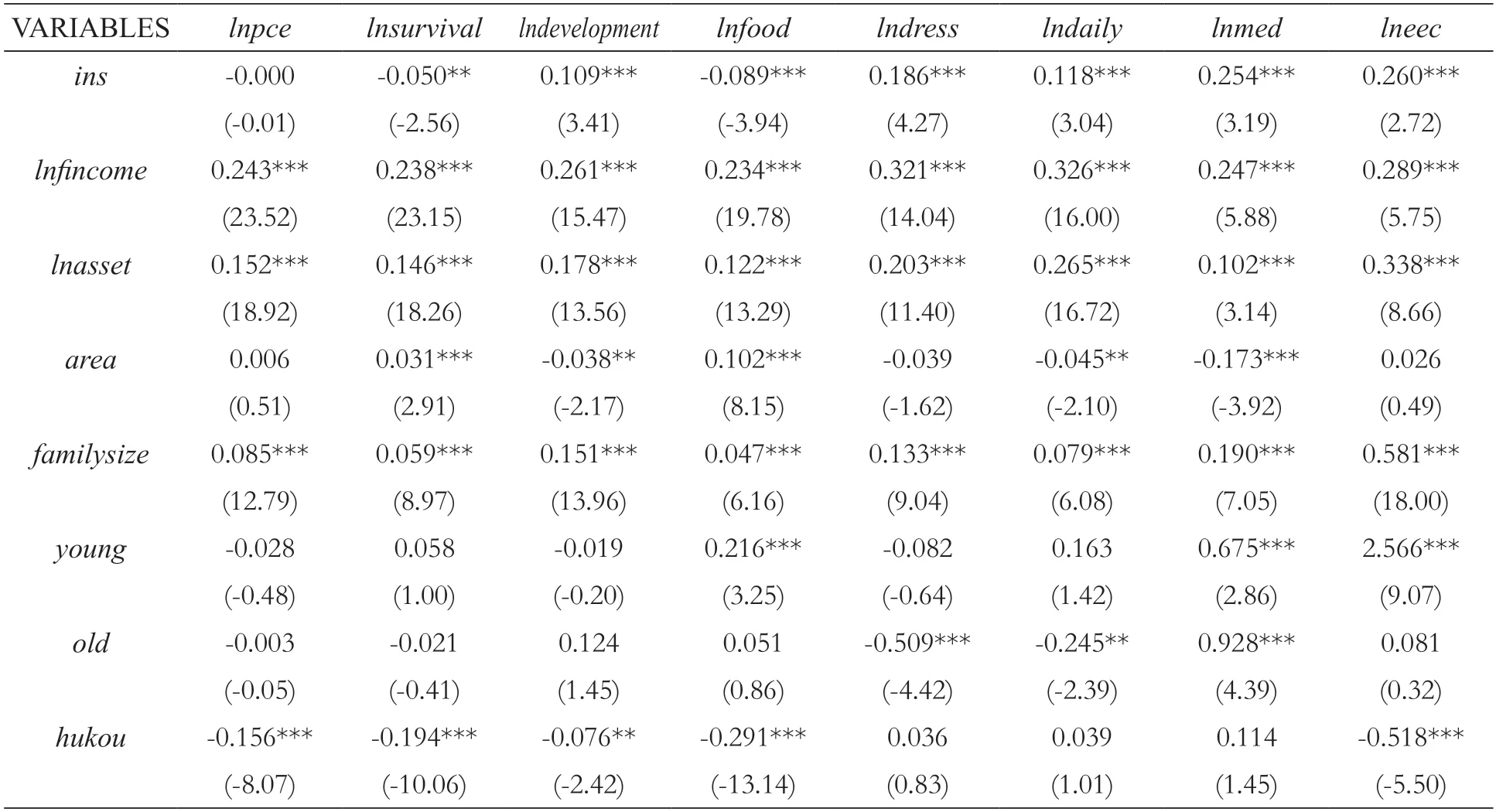

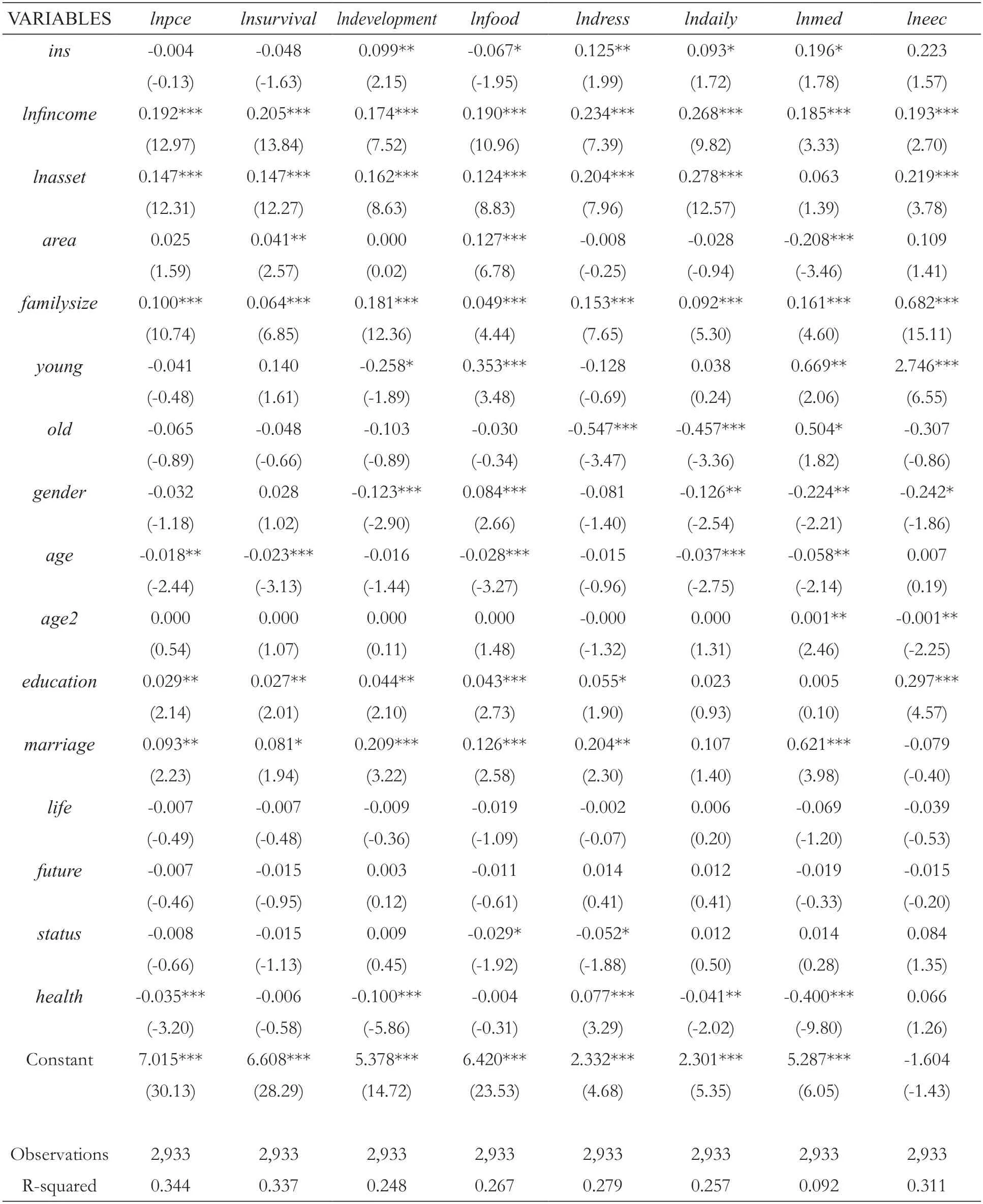

本文使用普通最小二乘法建立多元回归模型对各项消费支出和是否享有养老保险进行回归,表3 的回归结果表明,养老保险对家庭发展和享受型消费有一定的促进作用,但对生存型消费有抑制作用,持有养老保险使家庭发展和享受型消费增加10.9%,生存型消费减少5.0%。由于两种作用的正负抵消,养老保险对家庭总消费支出的影响不显著。从计量结果分析,养老保险能够显著促进家庭的发展和享受型消费,这与我们的预期是一致的。因为发展和享受型消费包含家庭设备等耐用品,教育、保健等消费支出也是居民基于整个生命周期做出的选择,这些消费往往是跨期的,同时,从居民的消费心理分析,发展和享受型消费对消费压力的感知较小,增加发展和享受型消费支出有利于通过提高受教育水平增加未来的经济收入,也有利于保持身体健康以降低未来受到疾病风险的冲击,如此,可以增加他们对未来的控制感,缓解心理压力。而生存型消费中的食品支出、衣着鞋帽支出属于非耐用品,几乎是居民每天都要面对的消费支出,居民往往认为其重要性和有利性不及教育和健康等发展和享受型消费支出,当收入一定的情况下,居民会根据自身经济状况进行分配,这些消费项目由于对消费压力的感知比较敏感而受到抑制。如果居民的收入水平和养老金待遇水平进一步提高,都将表现为促进作用。此外,养老保险对于家庭的各细项消费支出存在不同程度的影响,对食品支出存在负向影响,对日用品、衣着鞋帽、医疗保健、文教娱乐存在正向影响,这也与养老保险会影响居民消费压力感知有关,消费压力大小受消费事件的重要性、不确定性、有利性以及年龄、性别等个人特征影响,所以养老保险对于消费压力感知的影响在不同项目,不同人群中存在区别,进而对于各项消费的影响效果存在差别。

在控制变量方面,居民家庭收入能够显著促进家庭消费,回归系数为0.243,对各细项消费支出都有不同程度的促进作用;家庭资产对家庭消费的促进作用为15.2%,对各细项消费支出也都有不同程度的促进作用;家庭规模对各细项消费支出和家庭总消费支出都有显著的促进作用,这符合客观事实,家庭成员越多往往开销越大;户口对家庭总消费的作用程度为-15.6%,对生存型消费、发展和享受型消费也都存在不同程度的负向影响,这说明养老保险对于我国城乡家庭的消费影响存在差异。受教育水平越高的家庭消费支出也会越多。孩子较多的家庭对于食品、医疗保健、文教娱乐消费有显著正向影响,老人较多的家庭对于医疗保健消费有显著的正向影响,这都符合我们的预期,是不同年龄阶段人群的成长、生活需要。婚姻状态对家庭总消费的促进程度为14.3%,对食品、衣着鞋帽、日用品、医疗保健消费支出都有不同程度的正向影响,对文教娱乐支出有负向影响。

表3 全样本中养老保险对家庭消费的影响

(二)养老保险对我国城乡家庭消费的影响分析

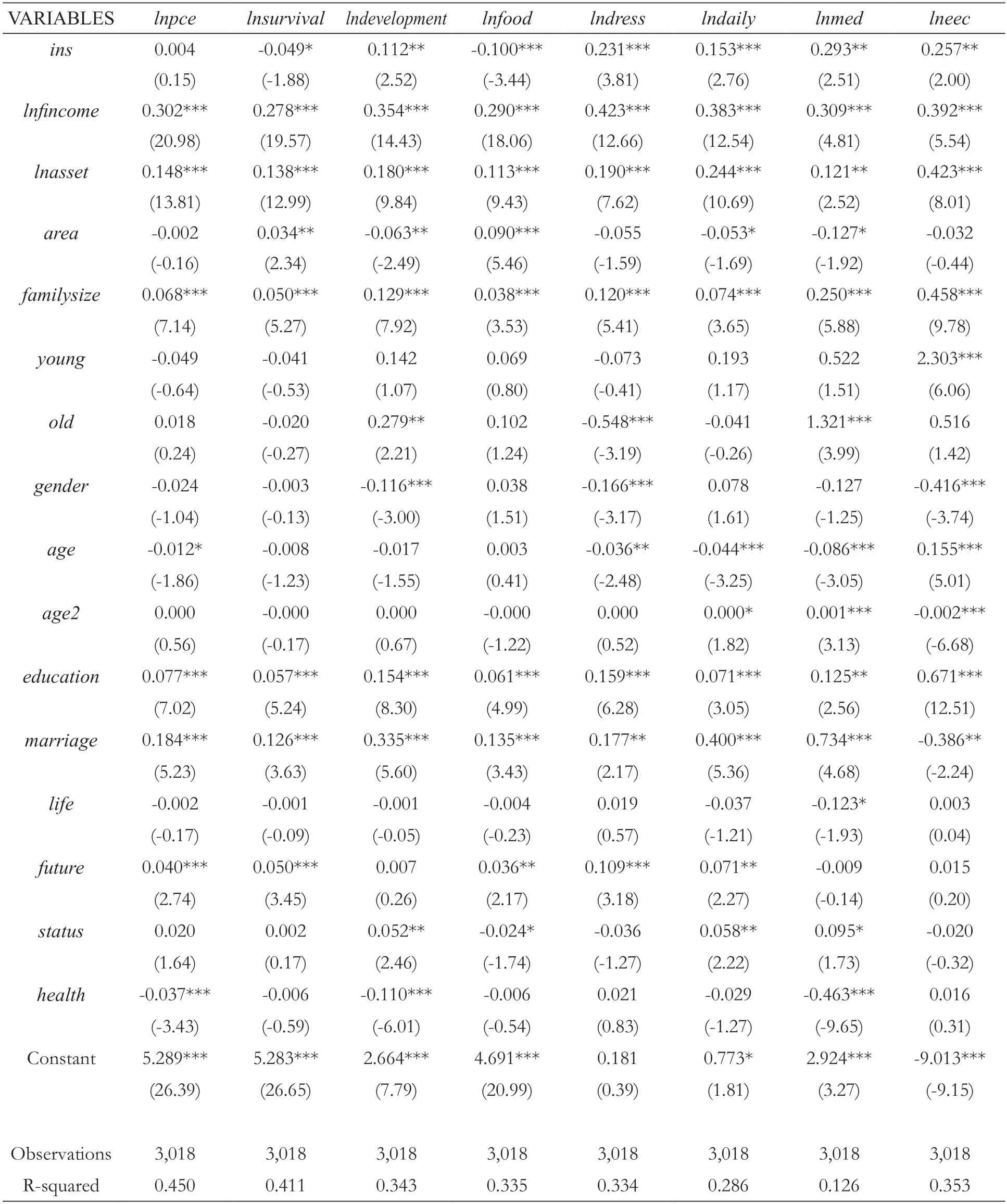

从户口异质性样本的回归结果可以看出(见表4、表5),养老保险对城镇家庭总消费支出影响的回归系数为正,但不显著,对生存型消费的回归系数在10%的显著性水平下显著,回归系数为-0.049,对发展和享受型消费的回归系数在5%的显著性水平下显著,回归系数为0.112,即城镇家庭持有养老保险会在生存型消费上比未持有养老保险的家庭少4.9%,在发展和享受型消费上多11.2%。养老保险对农村家庭总消费、生存型消费的影响不显著,对发展和享受型消费的回归系数在5%的显著性水平下显著,回归系数为0.099,即农村家庭持有养老保险会比未持有养老保险的家庭在发展和享受型消费上多9.9%。此外,养老保险对城镇家庭和农村家庭的食品支出有负向影响,对衣着鞋帽、医疗保健支出、家庭设备及日用品有不同程度的正向影响,对城镇家庭的影响程度要大于农村家庭,这说明不同消费项目对于消费压力的感知不同,食品支出对消费压力的感知最敏感,农村居民对消费压力的感知也比城镇居民敏感,是符合预期的。养老保险对城镇家庭的文教娱乐支出有显著的正向影响,对农村家庭的文教娱乐支出没有显著影响。究其原因,参加养老保险使家庭退休后的收入增加,退休金属于持久性收入,家庭消费支出不会受暂时性收入影响,会受到持久性收入影响,因此参加养老保险减弱了家庭未来的不确定性,会减弱家庭的预防性储蓄动机,家庭就会在消费支出上投入更多资金,而和农村地区相比,城镇地区经济发展水平更高,家庭的消费理念和质量追求和农村地区存在较大差别,对持久性收入增加更加敏感,对消费压力的感知更不敏感,所以受到的影响程度也就更大。同时我们可以发现养老保险对城镇地区和农村地区的医疗保健支出促进作用最大,可能的原因是一般家庭为缓解健康冲击的预防储蓄较多,而参加养老保险保障了城乡居民未来的收入水平不会严重下降,以往轻微疾病不就医的观念得到改善,同时为预防老年疾病的冲击,现期的医疗保健支出增加。

在控制变量方面,居民家庭收入、家庭资产、受教育水平、婚姻状况对城镇地区和农村地区家庭的各项消费支出均有显著的促进作用,这与全样本的研究结果一致。其他控制变量对城乡家庭消费不同细项消费支出的影响差异也可用城乡地区经济发展水平的不同和居民消费理念的差异来解释。

表4 城镇样本养老保险对家庭消费的影响

表5 农村样本养老保险对家庭消费的影响

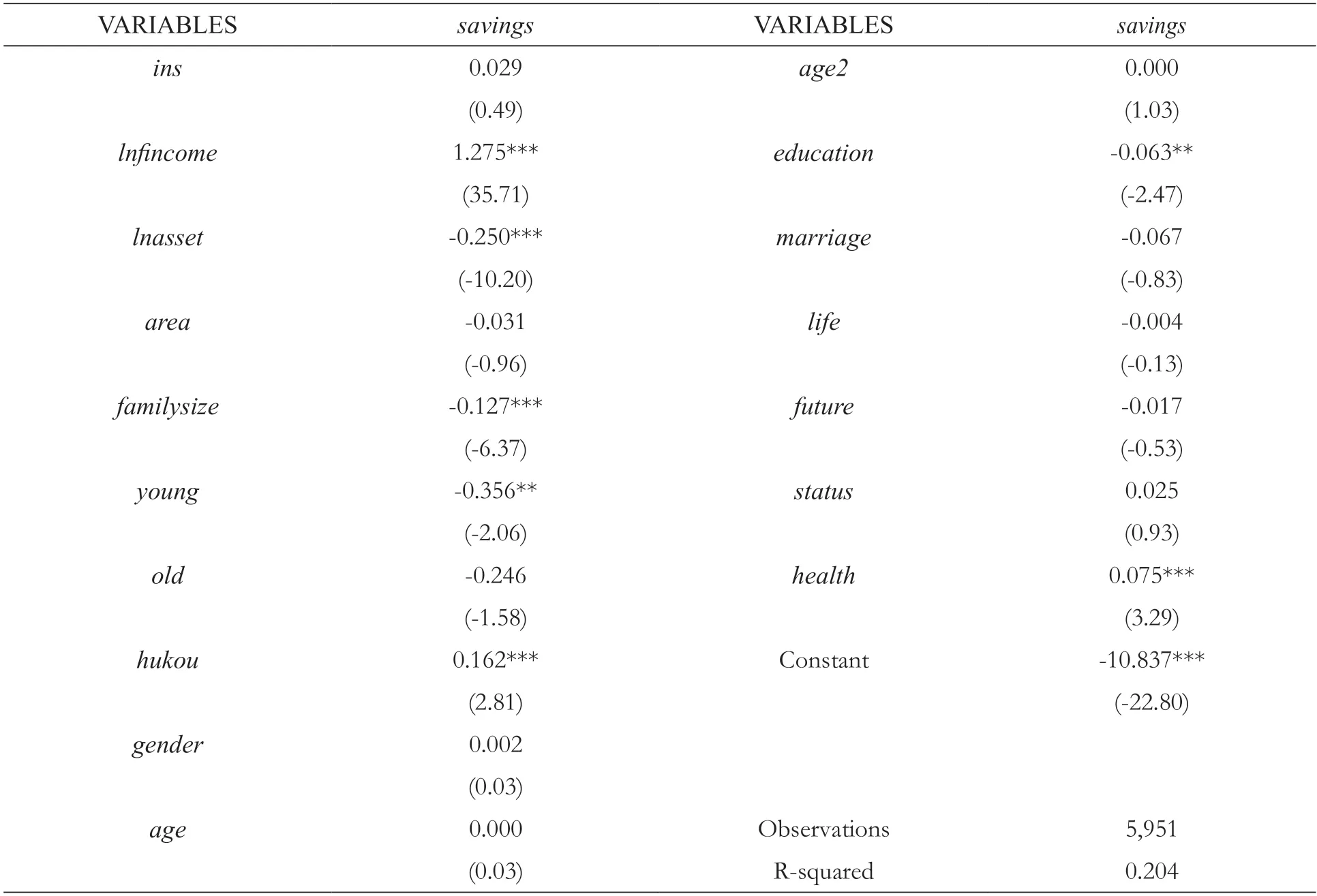

(三)稳健性检验

以上的研究结果是以家庭的总消费支出和各细项消费支出作为被解释变量。为了对模型的稳健性进行检验,本文将更改被解释变量的选取指标,选用家庭储蓄率来研究养老保险对家庭储蓄的影响,控制变量与表1 一致。

表6 稳健性检验回归结果

回归结果表明,养老保险对家庭储蓄的影响不显著,与上文被解释变量为家庭总消费支出的回归结果相符合,并且其他控制变量的回归系数多与被解释变量为家庭总消费支出时的回归系数相反,说明模型通过稳健性检验。

五、结论与政策建议

本文研究了养老保险对家庭消费的作用机制,并在此基础上提出研究假设,紧接着构建基本的计量经济学模型,随后利用中国家庭追踪调查2018 年的截面数据进行实证检验,得到的研究结论如下:(1)从全样本中,享有养老保险对家庭的生存型消费支出存在抑制作用,对发展和享受型消费支出存在促进作用,由于两种作用的正负抵消,享有养老保险对家庭总消费支出的影响并不显著,对各细项消费支出的影响程度也存在差别。这验证了理论分析提出的研究假设。参加养老保险一方面对家庭收入产生正向预期,另一方面也降低了预防性储蓄的动机,同时居民对不同项目的消费压力感知不同导致养老保险对各项消费支出的影响效果不同。(2)养老保险对城乡家庭消费的影响作用不同。在城镇地区,养老保险对家庭消费的影响与全样本得到的回归结果基本一致。在农村地区,养老保险对家庭的生存型消费支出和文教娱乐支出没有显著影响,可能的原因是农村地区居民多参保新型农村社会养老保险,其对居民的保障水平相对较低,所以在减弱农村居民的预防性储蓄动机上的作用有限,进而对消费的促进作用不同于城镇地区。(3)收入增加是促进家庭消费的动力来源。从回归结果可以看出,增加收入对家庭的各项消费支出均有不同程度显著的促进作用,对城镇家庭的促进作用强于农村家庭。(4)受教育水平对于家庭消费也具有显著的影响。从回归结果可以看出,受教育水平越高,家庭的各项消费支出越高,尤其对家庭的文教娱乐支出影响最大,这进一步影响了家庭下一代孩子的受教育水平。

基于以上结论,为完善养老保险制度、促进家庭消费提出以下政策建议:其一是继续扩大养老保险的覆盖面,增强公众的参保意识,着力消除流动性带来的社会保障障碍,完善外来务工人员和农民工群体的养老保障转移接续工作。其二,提高养老金待遇水平,拓展资金渠道,增加基金供给,加强养老保险基金的征缴与运营。其三推动养老保险的城乡均衡,调整农村居民缴纳养老保险费用的标准,对农村地区给予更大的财政支持力度,在规章制度、政策参数的制定中对农村地区适当倾斜。其四。提升居民的收入水平,各级政府要健全劳动力市场、完善工资增长机制、实施积极灵活的就业政策、创造更多的就业岗位,用人单位和劳动者自身也应注重职业教育培训,通过提高技能来提高收入水平。

——基于CGSS 数据的实证研究