互联网使用与城乡居民发展享受型消费

——基于CGSS 数据的实证研究

高嘉诚,刘 钥

(俄罗斯人民友谊大学产业政策与创业学院,俄罗斯莫斯科 117198)

一、引言

投资、消费与净出口作为拉动经济增长的“三驾马车”,有效推动了我国经济在过去30 年的高速增长。但受到投资报酬边际递减规律的影响,特别是在我国经济正式迈入新常态后,投资对我国经济增长的贡献率呈持续性下降趋势(蒋元涛等,2022)。此外,一系列诸如中美贸易摩擦和美联储加息等外部事件也已使净出口对我国经济增长的贡献率降至多年以来的冰点。相反,消费对我国经济增长的拉动作用却处于迅速增长的趋势。据国家统计局最新公布的数据显示,投资与净出口对我国经济增长的贡献率在2021 年仅分别为19.8%和21.9%,而消费对我国经济增长的贡献率已由1978 年的38.3%增长至2023 年上半年的77.2%,消费已成为我国经济增长的支柱性力量。这意味着投资拉动、出口驱动型经济已难以为继,我国正从生产大国向消费大国演进(陈静等,2021),经济增长方式已由投资出口型转向消费拉动型(向玉冰,2018),经济发展战略也已由出口导向转为内需主导(任嵘嵘等,2022),消费不仅逐渐成为促进我国国民经济可持续发展的最大动能,还对我国现阶段稳增长、调结构、促改革、惠民生和控风险等政策发挥出重要作用(马广程和许坚,2020)。

然而,尽管消费对我国经济增长的贡献率不断攀升,但与发达国家70%~80%的消费贡献率相比,我国消费贡献率依然相对较低,消费拉动经济发展的空间依然很大。在此背景下,党的十九大报告首次在中央文件中将“促进消费的体制机制”明确作为我国社会主义市场经济体制的重要内容,并于二十大报告中再次强调“坚持实施扩大内需战略,加快建设强大国内市场”。国务院也先后印发了《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》等政策措施。但需要注意的是,我国现阶段居民消费结构中的基本生存型消费份额相对较高,而发展享受型消费份额相对较低(厉亚和潘红玉,2019),这意味着不仅要有效刺激居民消费需求以充分发挥我国超大市场规模的优势,从而建立起比较竞争优势,更要促进居民消费结构升级,由基本生存型消费结构转型升级为发展享受型消费结构,进而为产业结构升级和经济高质量增长提供强大的可持续内生动力(向玉冰,2018)。居民消费结构转型升级也因此成为新常态背景下我国经济转型升级的迫切需要,如何进一步有效促进居民消费结构转型升级已成为我国社会各界关注的重要课题,引起了广泛关注。

二、文献回顾

对此,我国大量学者已从城市发展(韦淼和张红伟,2020)、住房(刘玉飞等,2018)、金融(韩雷和谷阳,2019;罗娟,2020;司传宁等,2022;张海洋和韩晓,2022)、收入(张慧芳和朱雅玲,2017;乔榛和徐宏鑫,2023)、社会保险(章成和洪铮,2022)和老龄化(姬一帆等,2021)等方面深入探讨了居民消费结构转型升级的各类影响因素及其作用机制,并且已取得较为丰硕的成果。但需要注意的是,当前我国社会已迈入数字时代。伴随着信息技术的不断进步与持续扩散,我国互联网产业迅速发展,网民人数日益增长。据互联网络信息中心发布的第50 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022 年9 月,我国互联网普及率已达74.4%,网民规模超过10.5 亿人。与此同时,据商务部发布的《中国电子商务报告(2021)》显示,在2021 年,我国电子商务市场交易额达42.3 万亿元,同比增长19.6%,并且电子商务相关产业吸纳并带动就业超过6700 万人。作为电子商务的底层数字技术,互联网已深刻地改变了人们的生活和工作方式(董康等,2023)。在此背景下,中央政府迅速推出了《国家信息化发展战略纲要》《促进大数据发展行动纲要》和《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》等一系列重大发展战略和方案。在这过程中,中央经济工作会议也多次强调,当前经济发展过程中必须充分依托和应用好互联网信息技术,重点打造中高端消费,推进居民消费结构由基本生存型转型升级为发展享受型,培育经济增长新动能(任嵘嵘等,2022)。因此,如何有效利用互联网信息技术以提升居民消费水平、优化居民消费结构已然是供给侧结构性改革中的重要议题(田杰棠和张春花,2023)。但当前我国学界有关互联网信息技术与居民消费结构转型升级之间关系的研究相对较少,并且大多研究仅基于宏观面板数据考察了互联网普及率对居民消费结构转型升级的影响(向玉冰,2018;程名望和张家平,2019;笪远瑶等,2022),鲜少有研究基于微观调查数据以考察互联网使用率对居民消费结构转型升级的影响。

此外,现有研究大多仅考察了互联网信息技术对居民消费结构转型升级的整体影响,忽略了城乡差异性。受制于我国长期存在的城乡二元经济结构的影响,我国城乡之间存在明显差距,而城乡消费差距通常是城乡差距的最终反映。据国家统计局最新公布的数据显示,截至2021 年末,我国农村人口占总人口的比重为35.28%,而农村居民人均消费支出仅为城镇居民的52.52%,并且有研究指出,尽管城乡居民消费水平都处于持续性上升的趋势,但农村居民的消费金额依旧明显低于城镇居民,农村居民的消费结构整体上更加偏向于基本生存型消费结构,而城镇居民的消费结构则整体上更加偏向于发展享受型消费结构(吴海江等,2014;贺达和顾江,2018)。这不仅严重制约着我国农村经济的发展,更是成为制约我国经济可持续发展的重要障碍(祝仲坤和冷晨昕,2017;程名望和张家平,2019),并且要素流动壁垒与经济增长差异通常是造成这种差距的最主要原因。需要注意的是,伴随着互联网信息技术的高速发展与应用,以电子商务为代表的互联网经济已在很大程度上促进了要素流动,有效解决了我国农村商品流通渠道不畅、流通环节多、服务功能差及市场不健全等问题(涂圣伟,2020)。与此同时,通过快速适应互联网信息技术,我国农村居民能够获得更多的资源与机会,从而获得额外收入,这也在相当程度上放宽了我国农村居民的消费预算约束,可供其选择的消费种类由此变得更具多样性,其消费结构理论上也应当逐渐由基本生存型转型升级为发展享受型(任嵘嵘等,2022),这使我国农村居民消费结构的转型升级蕴含巨大发展潜力,但现有研究鲜少关注互联网信息技术对居民消费结构转型升级影响的城乡差异性。

有鉴于此,为弥补现有研究的不足,并试图为我国互联网信息技术建设与居民消费结构转型升级提供有效建议,本文尝试性地基于2010 年和2021 年中国综合社会调查数据,构建稳健最小二乘回归模型从微观视角验证互联网使用对居民发展享受型消费的影响及其城乡差异性,并在此基础上构建再中心均值回归分解模型对城乡居民发展享受型消费差距进行分解分析以检验互联网使用对该差距的影响方向及其贡献度。此外,为了避免估计结果受到城乡居民发展享受型消费分布差异所导致的内生性影响,并对处于不同消费水平上的城乡居民发展享受型消费进行异质性分析,本文还构建了分位数回归模型以检验互联网使用是否对处于不同消费水平上的城乡居民发展享受型消费产生了差异性影响,并在此基础上构建再中心分位数回归分解模型对处于不同消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距进行分解分析以检验互联网使用对处于不同消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的影响方向及其贡献度,以期为我国居民消费结构转型升级做出贡献。

三、理论分析与研究假设

在数字时代背景下,作为各类数字技术的底层技术,互联网信息技术被认为是第五次康德拉季耶夫经济周期(Kondratieff Cycle)的标志,其引发了广泛的资源重组与聚合,促进各要素达到帕累托最优配置,并使经济、社会等诸多领域达到高度互联互通状态,从而引起消费模式创新和变革,这为释放我国居民消费需求、促进我国居民消费结构由基本生存型转型升级为发展享受型提供了强大引力(江小涓,2017;李旭洋等,2019;陈静等,2021)。

一方面,互联网信息技术对信息传播产生了变革性影响。互联网信息技术不仅拓宽了信息流通渠道,还进一步加速了信息传播速度,这将在很大程度上减轻人们的信息搜寻成本与交易成本,进一步拓宽其消费交易空间与时间(罗珉和李亮宇,2015;杨光等,2018)。人们一旦连接进入互联网空间,将轻松获取海量消费信息,可供其选择的商品和服务种类得到明显提升,其消费选择范围得到有效扩充(孙浦阳等,2017;向玉冰,2018),这在很大程度上刺激释放了我国居民的多元化消费需求,从而逐渐打破并改变了我国居民的消费预期、消费观念与消费行为,将全新的消费理念植入其日常生活,最终重塑其需求侧消费内容与方式,对其消费结构转型升级产生明显的刺激效应,直接促进其消费结构由基本生存型转型升级为发展享受型。与此同时,人们在使用互联网的过程中,更多具有刺激性、多样性与体验性的消费信息也将借助各类互联网平台被分享,这也会在一定程度上冲击其原有消费习惯,促使其改变传统的消费模式,从而助力其消费结构转型升级(尹庆民和王寻,2022)。与此同时,互联网信息技术还能够记录并分析其使用者的消费信息检索偏好及其消费行为特点,主动向其推送具有个性化与刺激性的消费信息,一旦人们使用互联网搜寻过相关消费信息或做出过相关消费决策,大量具有个性化与刺激性的消费信息将被持续性推送(江小涓,2017),刺激人们做出反应行为,有效促进其消费结构转型升级。

基于此,本文提出假设1:

互联网使用能够直接促进居民发展享受型消费(H1)。

另一方面,互联网信息技术还将加速我国居民的人力资本与社会资本积累,催生工资收入红利,提升其收入水平,放宽其消费预算约束,间接提升其消费能力,从而促进我国居民消费结构转型升级。人力资本方面,互联网信息技术本身作为一种更便捷、更低成本和更高效率的信息传递手段,其使用者的信息处理成本会得到有效降低、工作处理效率会得到有效提升,这将最终导致其劳动生产率的进一步提高,从而使其获得额外的工资溢价(李雅楠和谢倩芸,2017;程名望和张家平,2019;韩谷源等,2023)。互联网信息技术还打破了时空限制,各类教育资源借助诸如在线直播、录播视频等各类远程形式在互联网空间中得到广泛传播。人们只要连接互联网即可轻松获取海量学习资源,这将有效提升我国居民知识储备与积累,并强化其职业技能与素养,从而对其工资收入产生明显的溢价效应(王少国和匡国静,2022)。社会资本方面,互联网信息技术不仅能够有效提高人们与社会的沟通效率,还能在极大程度上激活人们现有的及潜在的社会网络关系资源,使不同个体及群体间的“信息鸿沟”逐渐趋于消弭,促使彼此达到有效的信息交互与合作共赢,这同样将对我国居民的工资收入产生积极影响(毛宇飞等,2018;朱述斌等,2022)。同时,互联网空间作为一个自由且多元的公共空间,为人们参与社会活动提供了更加灵活丰富的机会和渠道。借助互联网平台,人们只要基于自由表达、平等对话和互惠合作等原则,将能够更好地实现自我表述并显著提升自我价值(王俊和陈国飞,2020)。

基于此,本文提出假设2:

互联网使用能够提升居民收入,从而间接促进居民发展享受型消费(H2)。

但需要注意的是,受制于我国长期存在的二元经济结构,城乡之间的互联网信息技术发展存在明显差距。一方面,互联网信息技术的建设由城镇地区逐渐扩散至周边农村地区,城镇地区互联网信息技术的基础设施建设比较完善,而农村地区互联网信息技术发展相对缓慢(胡伦和陆迁,2019;赵巧芝等,2022);另一方面,城镇地区互联网信息技术普及率和使用率相对较高,而农村地区则相对较低。这使得互联网信息技术对农村居民消费结构转型升级的促进效应往往在发展初期难以得到充分显现,而城镇地区发展相对成熟的互联网信息技术很可能已对其居民消费结构转型升级产生了规模累积效应,导致城乡居民发展享受型消费差距被进一步扩大。

基于此,本文提出假设3:

农村与城镇居民互联网使用的禀赋特征差距会显著扩大城乡居民发展享受型消费差距(H3)。

不过同样不可忽略的是,伴随着城乡互联网信息技术发展差距的持续性缩小,互联网信息技术已逐渐在农村地区迸发出强大的消费结构转型升级驱动力。理论上,互联网信息技术能够打破时空界限,疏通农村地区消费信息闭塞问题,显著降低农村居民消费信息搜索成本的同时,极大程度地拓宽农村居民的消费渠道,弥补其消费供需缺口,促进其消费结构转型升级,有效提高其发展享受型消费(张永丽和徐腊梅,2019;陈鑫鑫和段博,2022),并且对农村居民而言,互联网信息技术仍属于相对新鲜事物,使用互联网信息技术对农村居民消费结构转型升级的促进效应很可能正处于边际递增阶段,其给农村居民带来的“新鲜感”很可能会进一步加强其对农村居民发展享受型消费的提升效果。而对城镇居民而言,其消费水平很可能已接近饱和状态,使用互联网对其发展享受型消费的刺激效应很可能已进入边际递减阶段。这意味着使用互联网很可能会更大程度地促进农村居民消费结构由基本生存型转型升级为发展享受型,从而缩小城乡居民发展享受型消费差距。同时,互联网信息技术还改善了城乡知识信息分割局面,极大程度地促进了城乡之间知识信息的流动,各类高价值知识信息在互联网空间中得到有效传播扩散(张永丽和徐腊梅,2019),这使得农村居民的发展理念得到转变,职业素质得到提高,核心竞争力得到强化,收入渠道得到拓展,最终促进农村居民收入水平的显著提升(罗超平等,2021;冯大威等,2022),更大程度地放宽其消费预算约束,提升其消费结构转型升级能力。此外,城镇地区在互联网信息技术发展初期的先进技术消费应用经验也会对农村地区消费结构转型升级产生积极的示范效应,为促进农村地区居民发展享受型消费带来后发优势。

基于此,本文提出假设4:

互联网使用对农村居民发展享受型消费的刺激效应强于城镇居民(H4a);

互联网使用对农村居民发展享受型消费相对更强的刺激效应能够显著缩小城乡居民发展享受型消费差距(H4b)。

四、研究设计

(一)数据来源

本文的数据来源于2010 年和2021 年中国综合社会调查(CGSS)。资金来源方面,CGSS 长期受到中国人民大学科学研究基金资助,在很大程度上保障了该调查项目经费的充足性。调查方法方面,CGSS 由中国人民大学中国调查与数据中心负责设计与执行,通过采用多阶分层规模大小成比例随机抽样方法,覆盖了中国31 个省、直辖市和自治区(因数据缺失,未包含港澳台地区)。此外,CGSS 还于2010 年首次针对受访者的互联网使用情况进行了调查,并且目前该调查项目最新公布的数据为2021 年。对此,本文将2010 年和2021 年CGSS 组建为混合截面数据,并根据研究目的和变量选择对缺失数据和无效数据进行了剔除处理,得到11880 个有效样本。

(二)变量选择

1.因变量

本文的因变量为发展享受型消费。参照李旭洋等(2019)的做法,将问卷调查中相应的问题“在您全家去年全年的总支出中,耐用消费品支出有多少?”“在您全家去年全年的总支出中,消费品支出有多少?”“在您全家去年全年的总支出中,交通通讯支出有多少?”“在您全家去年全年的总支出中,文化休闲娱乐支出有多少?”“在您全家去年全年的总支出中,教育、培训支出有多少?”及“在您全家去年全年的总支出中,医疗支出有多少”的测度数加总,得到发展享受型消费。

2.自变量

本文的因变量为互联网使用。该变量通过问卷调查中相应的问题“您日常生活与工作中对互联网的使用程度”来测度。该问题选项包括“从不”“很少”“有时”“经常”和“非常频繁”。参照Gao 和Liu(2022)的做法,将“经常”和“非常频繁”赋值为1,将“从不”“很少”和“有时”赋值为0。

3.控制变量

参考现有研究(刘湖和张家平,2016;贺达和顾江,2018;杨光等,2018;刘玉飞等,2018;李旭洋等,2019;张超等,2020),并结合CGSS 的实际设计情况,将教育水平(受访者的受教育年限,未接受过教育=0,小学=6,初中=9,高中/中专=12,大专=15,本科=16,硕士=19)、年龄(受访者的实际年龄)、婚姻状况(受访者的婚姻状况,已婚/同居=1,未婚/离婚/分居=0)、户籍状况(受访者的户籍状况,农村户口=1,城镇人口=0)、社会保险(受访者是否参与了社会保险,是=1,否=0)、家庭人口(受访者所在家庭的常住人口)、家庭人均收入(受访者所在家庭的人均年收入)、家庭经济状况(受访者所在家庭的相对经济状况,远低于平均水平=1,低于评价水平=2,平均水平=3,高于平均水平=4,远高于平均水平=5)、家庭房屋资产(受访者所在家庭是否拥有房屋资产,是=1,否=0)和时间因素(受访者接受调查访问的年份,2021 年=1,2010 年=0)纳入控制变量。

(三)描述性统计

为了更清楚地观测农村与城镇居民上述各变量的差异,本文将样本按照户籍状况进行了分组统计,并对两者之间的差异进行了均值等同性检验。统计和检验结果见表1。

表1 描述性统计

结果显示:发展享受型消费方面,农村与城镇居民发展享受型消费的均值分别为11915.509 元和25276.249 元,农村居民发展享受型消费支出明显低于城镇居民,两者之间存在较大的发展享受型消费差距,并且均值等同性t检验(以下简称检验)结果显示该差距在1%的显著性水平上具有统计意义。互联网使用方面,农村与城镇居民互联网使用的均值分别为0.138 和0.384,表明仅13.8%的农村居民经常使用互联网,而城镇居民则达到了38.4%,农村居民的互联网使用率明显低于城镇居民,两者之间存在较大的互联网使用差距,并且检验结果显示该差距在1%的显著性水平上具有统计意义。上述统计分析结果表明无论是发展享受型消费,还是互联网使用率,农村居民均明显低于城镇居民,并且两者之间存在显著差距。那么,互联网使用是否会对农村与城镇居民的发展享受型消费产生差异性影响?互联网使用进一步扩大了还是缩小了城乡居民发展享受型消费差距?这需要进一步通过实证模型检验与分析。

(四)模型设定

1.消费方程设定

其中:DECi为发展享受型消费;IUi为互联网使用;∑X为包括教育水平、年龄、婚姻状况、户籍状况、社会保险、家庭人口、家庭人均收入、家庭经济状况、家庭房屋资产和时间因素在内的一系列控制变量;α0为常数项;α1为待估系数;β为待估系数向量;μi为随机扰动项。此外,为了考察年龄是否会居民发展享受型消费存在倒“U”型影响,本文还在∑X中引入了年龄的平方项。

2.差距分解设定

基于式(1)消费方程的设定形式,本文计算城乡居民发展享受型差距如式(2)所示。

其中:ΔDEC为城乡居民发展享受型消费差距;Xt与Xc分别为城乡居民包括自变量(互联网使用)与一系列控制变量(教育水平、年龄、年龄的平方项、婚姻状况、户籍状况、社会保险、家庭人口、家庭人均收入、家庭经济状况、家庭房屋资产和时间因素)在内的特征变量矩阵;εt与εc为待估系数向量矩阵。对式(2)进行公因式提取,得到如下:

其中:等式右边第一项代表城乡居民发展享受型消费差距中的系数差距,代表城乡居民消费观念所引起的发展享受型消费差距;第二项代表城乡居民发展享受型消费差距中的特征差距,代表城乡居民禀赋特征差距所引起的发展享受型消费差距。在此基础上,本文引入再中心化影响函数方法(recentered influence function,RIF),利用这种方法可以具体研究在均值条件及不同分位数条件下,第K个回归变量在特征差距和系数差距中的贡献。

五、实证结果分析

(一)基准回归分析

为避免可能存在的样本自选择偏差,降低控制变量对实证分析结果的干扰。参照Gao 和Liu(2023)的做法,本文先基于Logit 模型通过核匹配方法对该混合截面数据进行逐期匹配。估计结果见表2,匹配结果见表3。

表2 互联网使用的影响因素分析

表3 匹配后各控制变量的标准误

由表2 估计结果可知,PseudoR2在2010 年与2021 年分别达到了43.77%和45.67%,并且控制变量整体上对互联网使用产生了显著性影响,表明在进行实证分析前,有必要对样本进行核匹配以尽可能地控制样本自选择偏差。

由表3 匹配结果可知,无论是2010 年还是2021 年,各控制变量在完成核匹配后,标准误和t值整体上均已相对较低,并且大多不再具有统计意义,表明样本自选择偏差在很大程度上得到有效控制。此外,观察图1 倾向得分共同取值范围也表明本文所用数据符合核匹配对共同支撑假设的现实要求。

图1 倾向得分的共同取值范围

但需要注意的是,尽管样本自选择偏差在核匹配后得到相对有效的控制,但匹配后控制组与处理组的样本数量差异较大(图1),这意味着不可直接将核匹配计算得出的平均处理效应作为互联网使用对居民发展享受型消费影响的估计值。对此,参照Gao 和Liu(2023)的做法,本文将成功匹配后的组内样本进行稳健最小二乘回归分析以得出相对更加准确的估计结果。此外,在进行回归分析前,本文还对各连续型变量作了取对数处理,这样做不仅能使各连续型变量更具正态性,还可更方便地对回归结果进行弹性分析与机制分析。回归结果见表4。

表4 互联网使用对发展享受型消费的影响机制分析

表4 第2 列报告了仅考虑互联网使用对全样本居民发展享受型消费影响的回归结果,结果显示互联网使用在1%显著性水平上对居民发展享受型消费存在积极影响。在此基础上,表4 第3 列纳入一系列控制变量,回归结果依旧为显著正向影响,表明互联网使用能够直接促进居民发展享受型消费,这验证了假设1。具体来看,经常使用互联网将使居民发展享受型消费上升38.7%。控制变量方面,教育水平、婚姻状况、社会保险、家庭人均收入、家庭人口、家庭经济状况、家庭房屋资产和时间因素均在不同程度上显著促进了居民发展享受型消费。此外,年龄对居民发展享受型消费呈倒“U”型影响,表明随着年龄的增长,居民的发展享受型消费呈先上升后下降的趋势。但需要注意的是,户籍状况在1%的显著性水平上对居民的发展享受型消费产生了负向影响。具体来看,持有农村户口将使居民发展享受型消费下降29.6%。那么,互联网使用是否会对农村与城镇居民的发展享受型消费产生差异性影响?该问题仍需进一步分析(表5)。表4 第4 列报告了仅考虑互联网使用对全样本居民家庭人均收入影响的回归结果,结果显示互联网使用能够在1%显著性水平上提升居民家庭人均收入。在此基础上,表4 第5 列纳入一系列控制变量,回归结果依旧为显著正向影响,表明互联网使用能够有效提升居民收入,从而间接促进居民发展享受型消费,这验证了假设2。

表5 互联网使用对城乡发展享受型消费的差异性影响

表5 第2 列和第3 列分别报告了农村和城镇样本发展享受型消费的回归结果。结果显示:互联网使用在1%的显著性水平上分别对农村与城镇居民发展享受型消费产生了显著的积极影响。具体来看,经常使用互联网将使农村与城镇居民的发展享受型消费分别上升44.8%和35.2%,互联网使用对农村居民发展享受型消费的刺激效应明显相对更强,并且系数差异性检验结果显示该城乡差异在10%的显著性水平上具有统计意义,这验证了假设4a,表明互联网使用对农村居民发展享受型消费的影响很可能正处于边际递增阶段,而对城镇居民发展享受型消费的影响很可能已进入边际递减阶段。但需要注意的是,城乡之间的数字鸿沟依旧客观存在。无论是互联网普及率还是使用率,农村居民均明显低于城镇居民。那么,互联网使用能否有效缩小城乡居民发展享受型消费差距?这一议题值得深思。对此,本文对核匹配后的农村与城镇居民发展享受型消费进行再中心回归分解分析以探究互联网使用对城乡居民发展享受型消费差距的影响方向及其贡献度。

(二)均值分解分析

表6 报告了均值条件下城乡居民发展享受型消费差距的分解结果。结果显示:在均值条件下,取对数后,农村与城镇居民发展享受型消费的总差距为0.599,并且该差距在1%的显著性水平上具有统计意义,表明农村居民的发展享受型消费整体上显著低于城镇居民。其中,特征差距为0.227,并且在1%的显著性水平上为城乡居民发展享受型消费差距贡献了37.90%(0.227/0.599),表明城乡居民发展享受型消费差距的37.90%是由农村与城镇居民之间的禀赋特征差距所导致。系数差距为0.372,并且在1%的显著性水平上为城乡居民发展享受型消费差距贡献了62.10%(0.372/0.599),这意味着包括互联网使用及一系列控制变量在内的禀赋特征对农村与城镇居民的发展享受型消费产生了明显的差异性影响,即使农村与城镇居民的禀赋特征完全一致,城乡居民发展享受型消费差距也会因禀赋特征对两者发展享受型消费的差异性影响而被扩大62.10%,并且这是造成城乡居民发展享受型消费差距的主要原因。

表6 互联网使用对城乡居民发展享受型消费差距的均值分解结果

综上,尽管农村居民在禀赋特征方面确实与城镇居民存在一定差距,但禀赋特征对农村与城镇居民发展享受型消费具有明显差异性的影响才是造成两者发展享受型消费差距如此悬殊的主要原因。那么,互联网使用在这过程中扮演了怎样的角色?这有待进一步对特征差距和系数差距进行分解分析。

特征差距方面,互联网使用的系数为0.107,占特征差距的47.14%(0.107/0.227),占总差距的17.86%(0.107/0.599),并且在1%的显著性水平上具有统计意义,表明农村与城镇居民互联网使用的禀赋特征差距产生了明显的特征差距效应,从而较大幅度地扩大了城乡居民发展享受型消费差距,这验证了假设3。造成这种特征差距效应的原因很可能在于受制于长期的二元经济结构,城乡之间存在着较为严峻的数字鸿沟,城镇地区互联网基础设施完善且发展迅速,而农村地区互联网基础设施相对匮乏且发展较慢,这在很大程度上导致了农村居民的互联网使用率明显低于城镇居民,进而产生了明显的特征差距效应,进一步扩大了城乡居民发展享受型消费差距。

系数差距方面,互联网使用的系数为-0.037,占系数差距的-9.95%(-0.037/0.372),占总差距的-6.18%(-0.037/0.599),并且在1%的显著性水平上具有统计意义,表明互联网使用对农村居民发展享受型消费的刺激效应显著强于城镇居民,这在一定程度上抑制了系数差距效应,从而小幅缩小了城乡居民发展享受型消费差距,这验证了假设4b。系数差距效应得到抑制的原因很可能在于尽管农村居民的互联网使用率明显低于城镇居民,但互联网对农村居民而言仍属于“新鲜”事物,这很可能造成互联网使用对农村居民发展享受型消费的刺激效应正处于边际递增阶段,而对城镇居民发展享受型消费的刺激效应很可能已进入边际递减阶段,进而在一定程度上抑制了系数差距效应,从而小幅缩小了城乡居民发展享受型消费差距。

(三)分位数回归分析

为了避免上述研究结果受到农村与城镇居民发展享受型消费分布差异所导致的内生性影响,并对研究结论进行异质性分析,本文进一步采用分位数回归方法和再中心分位数回归分解方法以探究互联网使用是否对处于不同消费水平上的城乡居民发展享受型消费及其差距产生了明显的差异性影响,并选取25 分位点、50 分位点和75 分位点分别作为较低消费水平、中等消费水平和较高消费水平。分位数回归结果见表7~表9,再中心分位数分解结果见表9~表11。

表7 互联网使用对较低消费水平的城乡发展享受型消费的影响

表7 报告了25 分位点上互联网使用对核匹配后农村和城镇样本发展享受型消费的回归结果。结果显示:在较低消费水平上,互联网使用在1%的显著性水平上对农村与城镇居民的发展享受型消费均产生了显著的积极影响。具体来看,经常使用互联网将使处于较低消费水平上的农村与城镇居民的发展享受型消费分别上升38.9%和22.5%,互联网使用对农村居民发展享受型消费所产生的刺激效应明显更强。

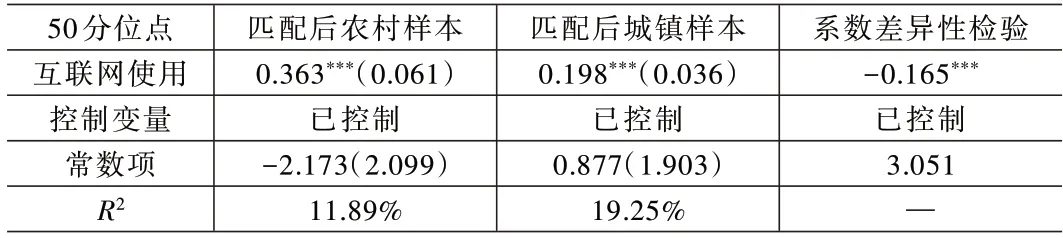

表8 报告了50 分位点上互联网使用对核匹配后农村和城镇样本发展享受型消费的回归结果。结果显示:在中等消费水平上,互联网使用在1%的显著性水平上对农村与城镇居民的发展享受型消费均产生了显著的积极影响。具体来看,经常使用互联网将使处于中等消费水平上的农村与城镇居民的发展享受型消费分别上升36.3%和19.8%,互联网使用对农村居民发展享受型消费所产生的刺激效应明显更强。

表8 互联网使用对中等消费水平的城乡发展享受型消费的影响

表9 报告了75 分位点上互联网使用对核匹配后农村和城镇样本发展享受型消费的回归结果。结果显示:在较高消费水平上,互联网使用在1%的显著性水平上对农村与城镇居民的发展享受型消费均产生了显著的积极影响。具体来看,经常使用互联网将使处于较高消费水平上的农村与城镇居民的发展享受型消费分别上升41.5%和21.8%,互联网使用对农村居民发展享受型消费所产生的刺激效应明显更强。

表9 互联网使用对较高消费水平的城乡发展享受型消费的影响

根据上述研究结果绘制图2 可以发现,互联网使用对处于不同消费水平上的农村与城镇居民的发展享受型消费均产生了显著的“U”型刺激效应,表明随着消费水平的提高,互联网使用对两者发展享受型消费的提升效果均呈先下降后上升的趋势。但需要注意的是,无论处于何种消费水平上,互联网使用对农村居民发展享受型消费所产生的刺激效应总是明显强于城镇居民。

图2 互联网使用的分位数回归结果

(四)分位数分解分析

表10 报告了25 分位点上的城乡居民发展享受型消费差距的分解结果。结果显示:在较低消费水平上,取对数后,农村与城镇居民发展享受型消费的总差距为0.526,并且该差距在1%的显著性水平上具有统计意义,表明处于较低消费水平上的农村居民的发展享受型消费显著低于城镇居民。其中,特征差距为0.148,并且在1%的显著性水平上为处于较低消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距贡献了28.14%(0.148/0.526),表明处于较低消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的28.14%是由两者之间的禀赋特征差距所导致。系数差距为0.378,并且在1%的显著性水平上为处于较低消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距贡献了71.86%(0.378/0.526),这意味着包括互联网使用及一系列控制变量在内的禀赋特征对处于较低消费水平上的农村与城镇居民的发展享受型消费产生了明显的差异性影响,即使农村与城镇居民的禀赋特征完全一致,处于较低消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距也会因禀赋特征对两者发展享受型消费的差异性影响而被扩大71.86%。

进一步观察特征差距与系数差距的分解结果可知,就特征差距而言,互联网使用的特征差距系数为0.045,占特征差距的30.41%(0.045/0.148),占较低消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的8.56%(0.045/0.526),并且在1%的显著性水平上具有统计意义。而从系数差距来看,互联网使用的系数差距系数为-0.026,占系数差距的17.57%(-0.026/0.148),占较低消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的-4.94%(-0.026/0.526),并且在10%的显著性水平上具有统计意义。上述研究结果表明,一方面,互联网使用对处于较低消费水平上的农村居民的发展享受型消费所产生的刺激效应相对更强,这可以在一定程度上抑制系数差距效应,从而小幅缩小处于较低消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距。但另一方面,处于较低消费水平上的城乡居民之间互联网使用的禀赋特征差距会产生相对更强的特征差距效应,从而较大幅度地扩大处于较低消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距,并最终表现为互联网使用扩大了处于较低消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的3.62%(8.56%-4.94%),不过该影响远低于互联网使用对整体城乡居民发展享受型消费差距所产生的扩大效应(11.68%),并且城乡居民之间互联网使用的禀赋特征差距是造成这种结果的最主要原因。

表11 报告了50 分位点上的城乡居民发展享受型消费差距的分解结果。结果显示:在中等消费水平上,取对数后,农村与城镇居民的发展享受型消费的总差距为0.541,并且该差距在1%的显著性水平上具有统计意义,表明处于中等消费水平上的农村居民的发展享受型消费显著低于城镇居民。其中,特征差距为0.288,并且在1%的显著性水平上为处于中等消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距贡献了53.23%(0.288/0.541),表明处于中等消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的53.23%是由两者之间的禀赋特征差距所导致。系数差距为0.253,并且在1%的显著性水平上为处于中等消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距贡献了46.77%(0.253/0.541),这意味着包括互联网使用及一系列控制变量在内的禀赋特征对处于中等消费水平上的农村与城镇居民的发展享受型消费产生了明显的差异性影响,即使农村与城镇居民的禀赋特征完全一致,处于中等消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距也会因禀赋特征对两者发展享受型消费的差异性影响而被扩大46.77%。

表11 互联网使用对中等消费水平的城乡居民发展享受型消费差距的分解结果

进一步观察特征差距与系数差距的分解结果可知,就特征差距而言,互联网使用的特征差距系数为0.097,占特征差距的33.68%(0.097/0.288),占中等消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的17.93%(0.097/0.541),并且在1%的显著性水平上具有统计意义。而从系数差距来看,互联网使用的系数差距系数为-0.042,占系数差距的-16.60%(-0.042/0.253),占中等消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的-7.76%(-0.042/0.541),并且在10%的显著性水平上具有统计意义。上述研究结果表明,一方面,互联网使用对处于中等消费水平上的农村居民的发展享受型消费的刺激效应相对更强,可以明显抑制系数差距效应,从而在一定程度上缩小处于中等消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距。但另一方面,处于中等消费水平上的城乡居民之间互联网使用的禀赋特征差距会产生明显相对更强的特征差距效应,从而大幅扩大处于中等消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距,并最终表现为互联网使用扩大了处于中等消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的10.17%(17.93%-7.76%),该影响与互联网使用对整体城乡居民发展享受型消费差距所产生的扩大效应(11.68%)没有本质性差异,并且城乡居民之间互联网使用的禀赋特征差距是造成这种结果的最主要原因。

表12 报告了75 分位点上的城乡居民发展享受型消费差距的分解结果。结果显示:在较高消费水平上,取对数后,农村与城镇居民的发展享受型消费的总差距为0.627,并且该差距在1%的显著性水平上具有统计意义,表明处于较高消费水平上的农村居民的发展享受型消费显著低于城镇居民。其中,特征差距为0.333,并且在1%的显著性水平上为处于较高消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距贡献了53.11%(0.333/0.627),表明处于较高消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的53.11%是由两者之间的禀赋特征差距所导致。系数差距为0.294,并且在1%的显著性水平上为处于较高消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距贡献了46.89%(0.294/0.627),这意味着包括互联网使用及一系列控制变量在内的禀赋特征对处于较高消费水平上的农村与城镇居民的发展享受型消费产生了明显的差异性影响,即使农村与城镇居民的禀赋特征完全一致,处于较高消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距也会因禀赋特征对两者发展享受型消费的差异性影响而被扩大46.89%。

表12 互联网使用对较高消费水平的城乡居民发展享受型消费差距的分解结果

进一步观察特征差距与系数差距的分解结果可知,就特征差距而言,互联网使用的特征差距系数为0.162,占特征差距的48.65%(0.162/0.333),占较高消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的25.84%(0.162/0.627),并且在1%的显著性水平上具有统计意义。而从系数差距来看,互联网使用的系数差距系数为-0.065,占系数差距的-22.11%(-0.065/0.294),占较高消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的-10.37%(-0.065/0.627),并且在10%的显著性水平上具有统计意义。上述研究结果表明,一方面,互联网使用对处于较高消费水平上的农村居民的发展享受型消费的刺激效应明显强于城镇居民,可以在很大程度上抑制系数差距效应,从而较大幅度地缩小处于较高消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距。但另一方面,处于较高消费水平上的城乡居民之间互联网使用的禀赋特征差距会产生更为强烈的特征差距效应,从而更大幅度地扩大处于较高消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距,并最终表现为互联网使用扩大了处于较高消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的15.47%(25.84%-10.37%),该影响明显高于互联网使用对整体城乡居民发展享受型消费差距所产生的扩大效应(11.68%),并且农村与城镇居民之间的互联网使用的禀赋特征差距是造成这种结果的最主要原因。

上述分解分析表明互联网使用确实对处于不同消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距产生了差异性影响,将其影响汇总至表13,并根据表13 的汇总结果绘制图3。

图3 互联网使用的再中心分位数回归分解结果的汇总

表13 互联网使用的再中心分位数回归分解结果的汇总

观察表13 和图3 可以发现,无论是在较低消费水平上,还是在中等消费水平上,或是较高消费水平上,互联网使用均导致了城乡居民发展享受型消费差距被进一步扩大,并且随着消费水平的提高,互联网使用对城乡居民发展享受型消费差距的贡献度也在不断提升。就特征差距而言,随着消费水平的提高,互联网使用的特征差距系数呈大幅上升的趋势,表明随着消费水平的提高,城乡居民之间互联网使用的禀赋特征差距对城乡居民发展享受型消费差距所产生的扩大效应不断增强。而从系数差距来看,随着消费水平的提高,互联网使用的系数差距系数呈不断下降的趋势,但由于其系数均为负,因此互联网使用对城乡居民发展享受型消费差距的影响强度也呈不断增强的趋势,并且随着消费水平的提高,城乡居民之间互联网使用的影响系数差距对城乡居民发展享受型消费差距所产生的缩小效应也在不断增强,不过作用力度始终明显低于两者之间互联网使用的禀赋特征差距,这就最终导致了城乡居民发展享受型消费差距被进一步扩大。

综上所述,互联网使用不仅造成了城乡居民整体发展享受型消费差距的进一步扩大,还对处于不同消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距产生了不同程度的扩大效应,具体表现为互联网使用对处于较高消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距所产生的扩大效应最强,对处于中等消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距所产生的扩大效应次之,对处于较低消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距所产生的扩大效应最弱,并且城乡居民之间互联网使用的禀赋特征差距是造成互联网使用在不同程度上扩大了整体及各消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的重要原因。

六、结论与建议

本文基于2010 年和2021 年中国综合社会调查数据,采用核匹配方法对样本数据进行配对以尽可能地控制样本自选择偏差,构建稳健最小二乘回归模型检验了互联网使用对居民发展享受型消费的影响及其城乡差异性,并在此基础上构建再中心均值回归分解模型以考察互联网使用对城乡居民发展享受型消费差距的影响及其贡献度。此外,为了防止估计结果受到居民发展享受型消费分布差异所导致的内生性影响,并对研究结论进行异质性分析。本文还构建分位数回归模型检验了互联网使用对处于不同消费水平上的城乡居民发展享受型消费的差异性影响,并在此基础上构建再中心分位数回归分解模型以考察互联网使用对处于不同消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距的影响及其贡献度。研究结果显示:

第一,互联网使用对居民发展享受型消费存在显著的刺激效应,并且对农村居民发展享受型消费的提升效果明显更强。具体来看,经常使用互联网将使居民发展享受型消费整体上提升38.7%,使农村居民发展享受型消费提升44.8%,使城镇居民发展享受型消费提升35.2%。

第二,互联网使用整体上扩大了城乡居民发展享受型消费差距。具体来看,尽管互联网使用对农村居民发展享受型消费的刺激效应相对更强,这一定程度上抑制了系数差距效应,从而使城乡居民发展享受型消费差距整体上缩小6.18%,但城乡居民之间互联网使用的禀赋特征差距却产生了明显更强的特征差距效应,从而使城乡居民发展享受型消费差距整体上扩大17.86%,这最终导致了城乡居民发展享受型消费差距整体上被进一步扩大11.68%。

第三,随着消费水平的提高,互联网使用对城乡居民发展享受型消费的刺激效应均呈“U”型影响,并且互联网使用对农村居民发展享受型消费的提升效果始终明显强于城镇居民。

第四,互联网使用导致处于不同消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距均被不同程度的进一步扩大。具体来看,尽管互联网使用对处于不同消费水平上的农村居民的发展享受型消费的提升效果均明显强于城镇居民,这在不同程度上抑制了处于不同消费水平上的系数差距效应,从而使得处于较低、中等和较高消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距分别被缩小4.94%、7.76%和10.37%,但城乡居民之间互联网使用的禀赋特征差距却对处于不同消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距产生了更强的特征差距效应,从而使得处于较低、中等和较高消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距分别扩大8.56%、17.93%和25.84%,这最终导致了较低、中等和较高消费水平上的城乡居民发展享受型消费差距被分别进一步扩大3.62%、10.17%和15.47%。

上述研究结论具有明显的政策含义。政府部门应当持续推进互联网基础设施建设,在提高互联网普及率的同时,确保居民的互联网使用率得到有效提高,充分发挥出互联网使用对居民发展享受型消费的刺激效应,从而促进居民消费结构转型升级。具体来看,政府部门不仅要加大对宽带、光纤、无线4G 及5G 网络的投资建设力度,有效扩大互联网覆盖范围,保障互联网普及率持续性提高,还要出台相关激励政策,降低居民互联网使用门槛,如给与互联网信息技术企业税费减免并对居民进行适当补贴,提高居民互联网信息技术的接入能力,确保居民互联网接入率不断提升,并加强对居民互联网使用技能的培训,从而有效提高居民互联网使用率。此外,政府部门还应当对农村地区进行适当的政策倾斜以弥合城乡数字鸿沟,特别是针对农村居民互联网使用意愿方面,政府部门应当充分利用各地农林类高等院校的人才与技术优势,积极开展相关互联网使用技能培训,让更多的农村居民充分接触互联网信息技术并有效使用互联网信息技术,缓解农村居民可能存在的“数字排斥”,弥合城乡“数字鸿沟”,从源头遏制城乡居民互联网使用的禀赋特征差距对两者发展享受型消费差距所产生的特征差异效应,并充分发挥出互联网使用对城乡居民发展享受型消费差距所产生的系数差距抑制效应,从而有效缩小城乡居民发展享受型消费差距,促进城乡居民消费结构转型升级的平衡可持续发展。

——基于指数增长模型