纳兰词译者群体行为研究

——译者目的与译本载体概况初探

张白桦,杨剑桐

(内蒙古工业大学 外国语学院,内蒙古 呼和浩特 010000)

一、引言

纳兰性德(1655-1685),原名纳兰成德,字容若,被誉为“清初第一词人”,与朱彝尊、陈维崧并称“清词三大家”。纳兰生于清顺治十一年,是清廷重臣纳兰明珠的长子,其天资聪颖,博通经史,十八岁中举人,二十二岁考取进士,后晋一等侍卫,常随康熙帝出巡边塞,三十岁时因寒疾而殁。纳兰一生虽然短暂,却给清初词坛吹起一股清新之风,为后世留下了数百篇不朽名作。纳兰的词作共计348 首,收录在《通志堂集》《侧帽集》《饮水诗词集》中。王国维在《人间词话》中称赞纳兰“以自然之眼观物,以自然之舌言情,此初入中原未染汉人风气,故能真切如此,北宋以来,一人而已”。[1]168

(一)纳兰词译者研究现状

近代以来,中外译者陆续将纳兰词译介到英语世界。学界目前对纳兰词的英译研究主要集中于翻译策略对比、典故翻译、意象翻译等文本层面,如张白桦和杨剑桐,[2]张文鹤和文军[3]、赵海莹[4]等,而对纳兰词译者和译者群体的关注度仍较低。在发表过相关文献的十余位学者中,仅有常亮一人在其发表的《纳兰词在英语世界的传播》一文中比较全面地梳理了纳兰词的译者和译本信息。该文章为纳兰词后续的相关研究提供了宝贵资源,也为进一步探讨纳兰词的译者行为留出了足够的空间。笔者在常亮副教授综述的基础上补充统计了纳兰词的译者和译本信息,对纳兰词译本题材分布情况做了初步归纳,对纳兰词译者的国籍、身份、译作发表时间、译作题材和数量等内容进行了整合。通过综合分析,我们可以根据纳兰词译者行为特征在时间和空间变化规律,据此大致勾画出一个围绕译者群体展开的纳兰词翻译历程,为研究纳兰词译者的群体行为提供资料支撑。

(二)纳兰词译者群体行为研究路径概述

纳兰词译者群体研究参考了周领顺教授提出的译者行为研究路径。从学界对翻译研究的“文化转向”开始,对翻译外译者行为和译者主体性的研究蓬勃开展,译者行为批评正在成为翻译批评新的聚集点。[5]90周领顺教授认为,特定历史条件下出现的一些译者群体,其译作特征及其成因等都有很多可以研究的素材,值得发掘。[6]101从译者行为层面考察纳兰词在英语世界传播的概况与特征,对纳兰词译者的群体性行为进行研究分析,可以为纳兰词英译研究提供“译者群体”视角,为梳理纳兰词翻译史提供有价值的研究。

“译者群体行为研究,旨在寻求作为一个群体的译者其总的行为特征。”[7]101研究译者群体行为,首先要将译者划分为不同的群体。划分译者群体的关键词可以是译者的气质、领域、年代、国籍等等。除了要研究译者行为的共性特征外,也“不应忽略群体行为中的个性行为特征”。[6]104然而纳兰词译者群体有其存在的特殊性。首先,清词外译在中国诗词的对外译介过程中并不占主导地位,翻译纳兰词通常不是译者的主要目的。一些译者虽然在诗词翻译领域有广泛建树,但译过的纳兰词却只有寥寥几首,很多译本都是零散地收录在各类诗词集或者发表在期刊中,成为中国诗词外译中边缘化的存在。纳兰词译本总体上呈现出译本数量少、选译碎片化、译本发表零散的传播特点,纳兰词的译者群体的“群体性”概念较弱,属于非常松散的译者群体,因此更适合做译者的共性行为研究。

为了在研究中更好地兼顾译者群体的共性与个性行为,笔者对纳兰词译者群体行为目的进行了考察。“要找准译者的目的,才能使自己的批评有的放矢。”[6]104对于纳兰词译者群体而言,译者目的在一定程度上体现为译者具体化的行为特征,如译本载体、翻译内容、选材思路、编排模式、副文本、厚翻译等。其中,译本载体是译者目的的直接体现,在译者行为特征中起到统领作用。对这些要素进行考察,能够深入掌握译者的行为规律,总结出译者个体的行为目的,进而提炼出一类译者总的行为目的。这样一来,可以做到在考察译者群体性目的的同时,不忽视群体中所包含的个体目的;在译者群体共性行为的研究中,对译者个性行为的研究更加有迹可循。

围绕译者群体目的的研究可以从以下几个方面入手。比如,在不同的译者群体中,译者目的如何作用于译本载体的呈现?纳兰词在译者宏观的翻译行为中扮演了什么样的角色?译者针对纳兰词做了哪些厚翻译,进行了怎样的译评?有哪些外围因素在影响译者目的?等等。考察纳兰词译者群体的行为目的有助于加强译者群体与纳兰词译本之间的译外联系,凸显译者群体内部的共性,从而更好地挖掘译者个体作为“纳兰词译者”所独具的个性行为目的。

本文基于上述路径分为两个部分。第一部分为纳兰词译者群体概述。该部分内容在现有综述的基础上补充统计了纳兰词译者信息,并分类考察了不同译者群体的概况。第二部分为纳兰词译者群体译者目的研究和译本载体概况探析,基于纳兰词译本发表的载体类型来推断不同译者的行为目的,并在此基础上划分具有不同目的的译者亚群体,对每个群体的目的和其中个体的目的,以及译者群体与个体的其它行为特征进行综合考察。

二、纳兰词译者群体概述

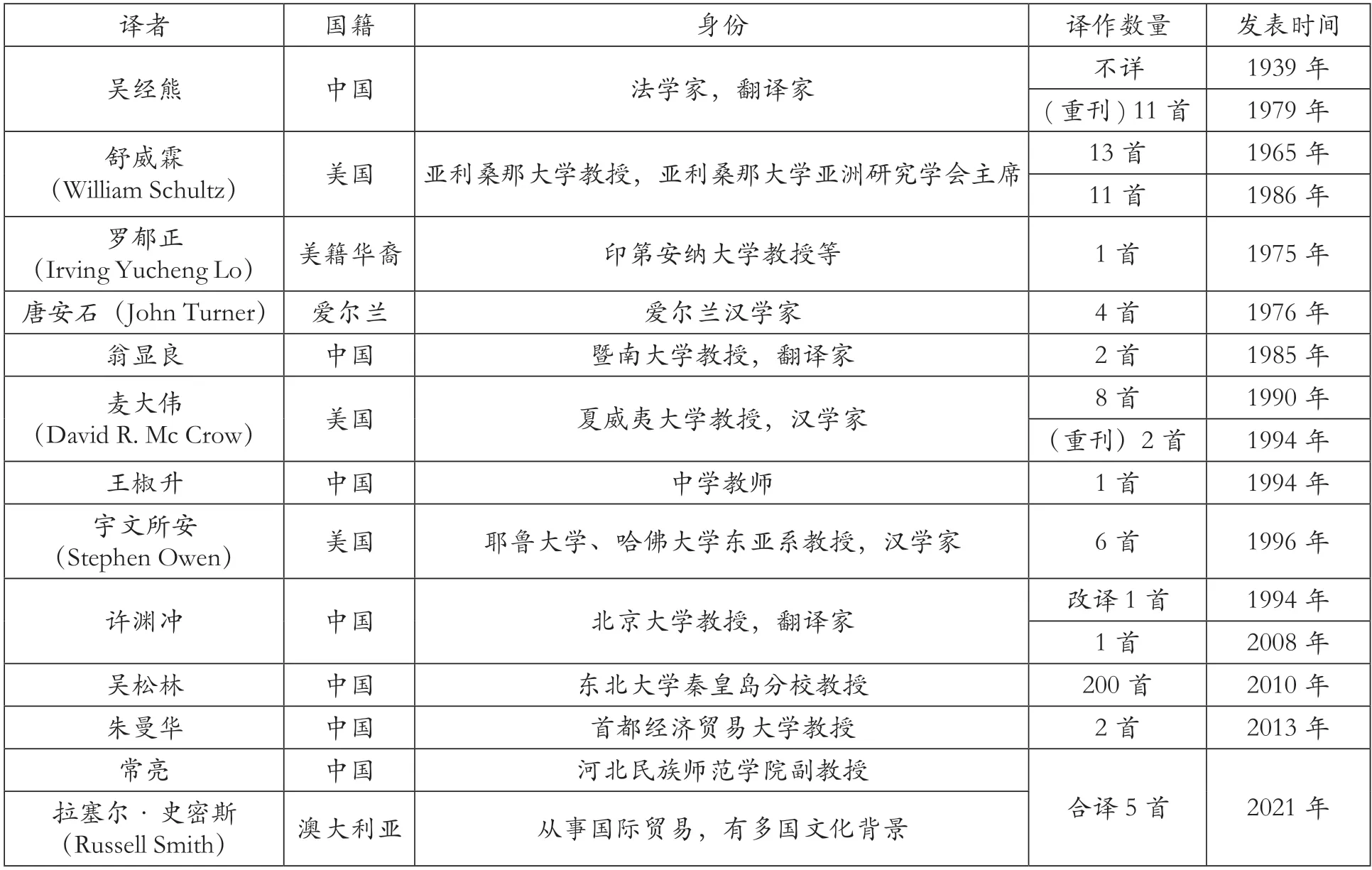

根据笔者收集的资料,截至2022 年6 月,已有23 位译者公开发表纳兰词英译本277 首(包括同一作品的不同译本),其中可查询到具体资料的译者共有13 位,按译本发表时间排列为吴经熊、舒威霖(William Schultz)、罗郁正(Irving Yucheng Lo)、唐安石(John Turner)、翁显良、麦大伟(David R.Mc Crow)、王椒升、宇文所安(Stephen Owen)、许渊冲、吴松林、朱曼华、常亮、拉塞尔·史密斯(Russell Smith)。以上译者的翻译数量占纳兰词全部译本的约95%,基本覆盖了纳兰词所涉及的全部题材,因此已具备相当程度的代表性,可以作为纳兰词译者群体行为研究的样本群体。其他译者信息不详,且译本数量极少,故不作案例研究。纳兰词译者概况见表1。

表1 纳兰词译者概况

国内最早的纳兰词译本出现在1939 年,译者是著名法学家吴经熊。吴经熊以其政法事业而闻名,是“近代中国法制走向现代化历程的亲历者和重要推进人”。[8]1吴在1939 年10 月出版的第9 卷第3 期《天下月刊》中以李德兰 (Teresa Li) 为笔名翻译发表了“50 Poems from the Chinese”,其中就包括数首纳兰词的英译。[9]61979 年,香港中文大学的《译丛》(Rendition)杂志重新刊登了吴译的11 首纳兰词。吴经熊对纳兰词的翻译尝试开启了近现代纳兰词翻译活动的序幕。

从20 世纪60 年代开始,国际上对纳兰词的翻译研究进入活跃时期,西方汉学家美籍华裔翻译家陆续拓展了纳兰词在国际上的影响力。舒威霖1965 年发表纳兰词译本13 首,1986 年发表纳兰词译本11 首,在国外译者中翻译数量最多。唐安石在1976 年出版的诗词译集中翻译纳兰词4 首,同年出版的《葵晔集》(Sunflower Splendor: Three Thousand Years of Chinese Poetry)收录了美籍华裔翻译家罗郁正翻译的纳兰词1首。宇文所安在1996 年出版的译集中共译纳兰词6 首。麦大伟在1990 年发表纳兰词译本8 首,其中2 首在1994 年重刊。20 世纪60 至90 年代是西方译者对纳兰词译介较为集中的时期,以麦大伟为代表的学者对纳兰性德个人进行了比较深入的研究。这些汉学家和华裔译者致力于在英语世界对推介中国文化和文学作品,为中华文化的外译和传播做出了贡献。

在同一时期,国内译者王椒升、翁显良、许渊冲在对古诗词的翻译中也涉及到了少量纳兰词的翻译。The Columbia Anthology of Traditional Chinese Literature(《哥伦比亚中国古代文学选》)收录了3 首纳兰词译本,包括1 首为王椒升翻译的纳兰词。王椒升在解放后长期从事英语教学,退休后主要从事英语写作和文学作品的中译英。他在1980 年后侧重词的英译,发表过许多优秀的译作。[10]23翁显良致力于改革开放初期国内的英语教学和文学翻译,其“散体译诗”的风格自成一派。翁在《古诗英译》中选译了数首中国历代诗词,包括纳兰词2 首。许渊冲是我国诗词翻译界功勋卓越的翻译家,被国内外学者盛赞为英美文学的一座高峰。[11]7许在1994 年将翁显良译的《金缕曲·慰西溟》[何事添凄咽](Tune: “Song of Golden Thread” Grieve Not)做了改译,之后又在2008 年出版的《元明清诗:汉英对照》中翻译了1 首纳兰的七言绝句《秣陵怀古》(On the Capital of Yore)。

进入21 世纪后,纳兰词英译成果普遍出自国内译者。继许渊冲之后,吴松林在2010 年出版的《清代满族诗词纳兰性德卷:英汉对照》中翻译了200 首纳兰词,是迄今为止翻译纳兰词数量最多的一位,这本译集也是目前唯一一本独立出版的纳兰词英译选集。朱曼华出版过多本诗词译集,涵盖了多首唐诗宋词,又单独编纂和翻译了李煜和李清照的作品集。他在2013 年出版的《中国历代诗词英译集锦》中翻译了2首纳兰词。常亮是国内少有的研究纳兰词汉译英的学者,近年来他与澳大利亚诗人拉塞尔·史密斯合译了一定数量的纳兰词,其中有5 首发表在《纳兰词新译五首——兼论中外合作翻译》一文中。此前,常亮分别在2016 年和2017 年发表了两篇纳兰词英译研究文章,其研究成果走在了国内纳兰词英译研究前沿。常亮与拉塞尔·史密斯的合译属于“中方主译加外方润色”模式。[12]20“史密斯以其扎实的文学基础、开放的文化态度、诗人兼译者的双重身份以及乐于合作的心态成为了其和常亮合作翻译的有利条件。”[12]19

总体来看,纳兰词译者以学者型译者为主。西方译者多为汉学家,他们大多任职于知名高校或从事教学工作,拥有丰富的翻译研究经验。其他行业的译者也具有一定的翻译背景,有能力对纳兰词进行有质量的翻译,或者为纳兰词翻译提供译入语视角的翻译建议。

三、纳兰词译者群体、译者目的与译本载体概况初探

译者目的是译者的群体行为特征之一,特定类型文本的译者群体可以秉持相同的目的。例如在涉及译者目的的研究中,喻锋平等认为《共产党》月刊译者群体就有着统一而鲜明的政治目的,即宣传马克思主义和建党理论,完成共产党在中国的使命。[13]39据此,纳兰词译者群体的行为目的也可以理解为将纳兰词文化推向英语世界,但这个目的显然太过于宽泛。为了加强对纳兰词不同译者群体行为特殊性的描述,以下研究将基于译本发表的载体情况,对纳兰词的译者目的做出更加具体的考察。笔者将纳兰词的译者群体分为三个亚群体,即翻译中国古典文学的译者群体,翻译中国特定时期诗词的译者群体和翻译纳兰词的译者群体,并将这三个群体暂时命名为群体一、群体二和群体三。各译者群体信息见表2,收录舒威霖译本的两本刊物在表中分别列出。

表2 纳兰词译本载体统计表

(一)翻译中国古典文学的译者群体

译者群体一的翻译内容囊括了广泛的中国古典文学作品,这一译者群体翻译的纳兰词收录在各类中国诗词文选中。这些诗词集锦的特点是“大而全”,即时间跨度大,作者覆盖广,选材数量多,选材范围跨越了中国近三千年的历史,体裁类别包括诗、词、曲、文章等。这一群体的译者普遍具有系统翻译中国古典文学作品的经历,他们既是纳兰词的译者,也有部分译者是纳兰词译本所在的诗词文选的编者。为了保证其选取材料的全面性和多样性,译者往往会选取纳兰词作为清代诗词的代表之一。在这一点上,纳兰词的翻译依附于清代诗词的翻译,亦依附于中国古典文学翻译的整体框架之下。虽然清代诗词在中国古典文学中的地位不及唐诗宋词,但其巨大的传承和译介价值是毋庸置疑的,“清诗在中诗英译领域的整体缺席,必然影响英美学界对中国诗歌演进历程这一有机整体的基本认识,也影响对中国古典文学总体的文化传承和历史连续性的宏观总结”。[14]133纳兰性德作为清代杰出的词人,其文学成就得到了王国维、杨芳灿、况周颐、胡云翼、桥川时雄等知名学者的褒奖。[15]35因此,无论就清代诗词还是中国诗词来说,纳兰词都在其中占有重要地位,成为系统翻译中国古典文学中不可忽视的一部分。

翻译中国古典文学还需要兼顾各个历史时期赋予文学作品的多样性。宇文所安认为,“无论是在事实还是自身形象上,传统中国都具有强烈的‘历史性’,而且每个历史时期都具有鲜明的个性”。[16]11这些历史特征无一不反映在中国历朝历代的文学作品中,也是译者在翻译过程中需要着重传达的内容。民国词学家梁启勋有言,“有明一代,词学最消沉,至清初而复兴,顾贞观、纳兰容若、陈其年、厉鹗等颇能自辟新意境”。[17]176-177纳兰性德的创作时期正处于学界认为的“清词中兴”时期,清词在对宋词的模仿之上发扬了清代词人的品格气质、尊体观念和理性色彩。[18]42-44就作品风格而论,纳兰性德的个人经历造就了其独特的审美追求和风貌,使纳兰词呈现出了“清新婉约,哀感顽艳”的词风。这些具有明显时代和个人特征的作品同样也是中国古典文学翻译的重要内容。

在这一译者群体中,王椒升、吴经熊的译本和舒威霖的部分译本被单独收录于他人编纂的诗词集或期刊当中。作为在中国古典文学英译领域有所建树的译者,他们均为中国文学外译和中华文化的传播做出了各自的贡献,这也是他们被划分到这一译者群体的原因。在这一群体中,舒威霖不仅是纳兰词的译者,同时也是清代诗词译集《待麟集》的编者。舒在《待麟集》中翻译了11 首纳兰词,这是他继1965 年翻译13首纳兰词之后第二次涉足纳兰词的翻译。作为国外学者型译者的代表之一,舒威霖主要从事中国现代文学和清代文学史研究,其在中国文学领域的多年深耕奠定了亚利桑那大学汉学研究的坚实基础。[9]8

对于中国本土译者而言,以翻译中国诗词来传播中华文化的行为更加具有使命感。王椒升在晚年把主要精力放在中国古典诗歌的翻译中,以期促进中外文化交流。[19]109他的译作涉及白居易、晏殊、秦观、李清照等人的作品,其翻译的《英译李清照全词》(The Complete Ci-Poems of Li Qingzhao: A New English Translation)和在《哥伦比亚中国古典文学选集》中收录的译作均是介绍中国传统文学的权威作品,已经产生了广泛而深远的影响。[19]109吴经熊(1899-1986)是中国知名法学家,他在翻译上的造诣极高,译作有《圣咏译义初稿》和《道德经》以及诸子百家的英译。他在民国时期创办的《天下月刊》中有计划、有目的地系统翻译中国经典文学作品,其翻译生涯的目标是向西方展现一个有着悠久历史文化传统同时又富有现代文化气息的积极进取的现代中国。[20]5

综上所述,纳兰词的翻译是对中华文化外译完整性的补充。在翻译中国古典文学作品的译者群体中,纳兰词的翻译目的服从于译者上层的宏观目的,这个宏观目的既包括全面翻译中国文学作品的需要,也包括译者实现传播中国文化这一翻译理想的需要。受限于译集篇幅,大部分译者所译的纳兰词数量较少,翻译内容也仅限于正文本内容,翻译普遍较“薄”。在下面介绍的以翻译特定时期诗词为目的的译者群体中,译者会关注到更多的非文本因素,为纳兰词翻译建立更加深厚的语境。

(二)翻译特定时期诗词的译者群体

这一译者群体的翻译内容为中国特定历史时期的诗词,选材的时间跨度更小,翻译数量更加有限。针对特定时期诗歌的翻译能够凸显纳兰词翻译的必要性和研究的典型性。这一译者群体结合选材时代,对纳兰本人和其作品展开更深的挖掘。译者的行为特征主要体现为副文本的论述,即译本中的序跋,以及针对纳兰词的厚翻译(thick translation)现象。译序跋研究是进行译者研究或者翻译家研究的重要渠道和依据。通过研究译序跋,可以挖掘和揭示译者的翻译动机、翻译策略,以及以这个人的意识形态和翻译观。[21]18厚翻译则是指添加阐释性的文本材料,为译语读者提供更多的原语背景信息。厚翻译可分为知识性和研究性两种,二者在纳兰词译者的翻译中均有所体现。

在这一译者群体中,许渊冲将选译作品集中在了元、明、清三代,舒威霖和罗郁正的翻译范围是清代诗词,麦大伟的研究对象是中国17 世纪的词人。与后两者相比,许渊冲的选材跨度更广。在《元明清诗》的前言中,许首先简述了元明清三代的历史,对一些有影响力的诗人和其作品进行了结合时代的点评。对于一部著作来说,前言一般会强调文本的重要性,凸显其新颖性和创新性,呈现出研究统一性和连贯性。[22]200-201许选译的纳兰作品是《秣陵怀古》,虽然只有一首,却选得足够恰当。该作品是一首咏史诗,纳兰在诗中借明十三陵的萧瑟之景咏叹明朝的腐朽,认为朝代的更迭是顺应了历史发展的必然规律。许将这首诗中的“中原事业如江左,芳草何须怨六朝”的解读放在了前言中简述明清政权更迭的部分。他的观点是“明朝的覆灭并不归咎于文人或武将,而是由于明朝皇帝的贪图享乐,因此在满族诗人看来,明朝的灭亡并不值得惋惜,也并不可悲”。[23]15许的翻译思路基于历史变迁视角,借用了能够反映社会现实的内容来佐证其论述,其解读揭示了纳兰诗中蕴藏的唯物史观,也显示出译者在翻译中所秉持的译外行为目的,即将文本翻译服务于译集社会传播的务实性目的。

虽然许渊冲的《元明清诗》的选译范围在特定时期内,但是这本译集依然属于中华传统文化英译的系列丛书,在编排模式上有着传统诗词集锦“大而全”的影子。相比之下,《待麟集》和《中国17 世纪词人》两部著作在选材上就显得“少而精”,介绍纳兰性德部分的占比有较大提升,进一步拓展了翻译的厚度。

舒、罗二人合作编辑的《待麟集》是清诗英译的第一部专著,它的问世在某种程度上推动了西方学界对清诗由贬斥到正视,对清诗的翻译由零散走向系统的进程,[14]134也表明北美汉学家对清代诗词特有价值的认识达到更高的水平。[24]7在编排上,编者并没有所谓“广纳诗人,寡译作品”,或“寡选诗人,广译作品”,其选材标准在于诗人能否代表清代文学的丰富性和多样性。[25]据统计,在《待麟集》收录的72 位诗词人里,介绍纳兰性德的部分占到了8 页,译作数量为11 首(均为舒威霖所译),在所有诗词人中分别排名第6 位和第2 位,纳兰性德之于整部译集的地位可见一斑。《待麟集》对纳兰性德的介绍由编者舒威霖执笔,其中简述了纳兰的家族史、仕途历程和学术成就,对纳兰词的特点做了总结。舒威霖认为,纳兰以中原文化的视角进行创作,也是其作为满族词人却受到广泛认可的部分原因。[25]154在正文部分的翻译中,舒威霖对词中出现的人名、地名和历史背景进行了增补注释,较之于许渊冲的译本,翻译变得更厚,但仍以知识性的科普内容为主。

《中国17 世纪词人》的编者麦大伟把目光投向17 世纪这一明清交替的历史时期,他认为这一时期的词人“使中国的诗歌恢复了活力,是一个有价值却被忽视的群体”。[26]本书共收录了6 位词人,纳兰性德是其中唯一的满族词人。从政治的角度来看,纳兰性德例证了文学赞助在改善满汉关系中发挥的作用。[26]5这6 位词人的共同点依然是在作品中表现出的“对明王朝崩溃的伤痕的关注”。[26]145麦大伟更加关注纳兰的个人风格,并且毫不吝惜对其文学造诣的赞美。他不止一次将纳兰比作莫扎特,认为他的词作“看似简单,毫不费力的优雅”,而技术却浑然天成。对于纳兰性格的点评,麦大伟直言纳兰的人生观是“冷酷的”。[26]119-120麦大伟没有回避学界对纳兰的负面评价,他的观点是,“性德的作品确实是局限而单调的,但他的天赋表现在朱彝尊所强调的地方——他对自己内心生活强有力的呈现”。[26]143

这一译者群体翻译的共性是译评结合,既评作品,也评词人,又评时代。时代造就了不朽的诗词人和作品,对诗词人和作品的研究可以反映出一个时代的文化内涵。这些译者对纳兰性德和纳兰词进行了多角度的评价,为翻译活动加入了更多的文化议题,进一步体现出翻译活动和学术研究相互交织的学者型译者的行为特征。在针对不同译者的研究中,纳兰词作为翻译对象的价值得到了显化:许渊冲在一定程度上建立了关于纳兰词译本的文化和语言环境,舒威霖在副文本的论述中丰富了这一环境的文化内涵,而麦大伟的研究实际上就是围绕纳兰性德本人展开的,其翻译的厚重程度为所有译者之最。虽然译者的选材范围不一,但纳兰的作品始终在文学和社会领域展现其翻译和研究价值,这何尝不是对译者翻译目的的一种成全呢?

(三)翻译纳兰词的译者群体

在介绍了上述两大纳兰词译者群体后,此处所谓翻译纳兰词的群体特指把翻译纳兰词作为该翻译阶段主要目的的译者群体,纳兰词是单一译本载体中有且仅有的翻译对象。这一群体包含吴松林、常亮、拉塞尔·史密斯三位译者。常亮与史密斯的合译以常亮为合作的发起者和主要译者,史密斯应邀参与翻译的校验工作,译本目前以常亮一人的名义发表,故以下涉及合译的论述将以对常亮的研究内容为主。吴松林编著了目前唯一一本独立的纳兰词英译选集《清代满族诗词·纳兰性德卷:英汉对照》,其中选译了200 首纳兰词,是所有纳兰词译者中翻译数量最多的一位。截至2022 年,常亮共发表了与史密斯先生合译的5首纳兰词,均刊登在《河北民族师范学院学报》中。常亮在该文中提及其正在参与一项纳兰性德三语对照读本的工作,并已与史密斯先生探讨了三十首纳兰词的翻译。[12]16可以推断,常亮与史密斯先生翻译的纳兰词数量是比较可观的,在译者中应仅次于吴松林。

吴松林和常亮是国内仅有的两位对纳兰词开展专门翻译的译者。两位译者都是满族人,与纳兰性德有着一层特殊的渊源。吴松林将这份渊源体现在了其2010 年编译的纳兰词译集中。该书的副文本分为自序和前言两部分,前言主要是对纳兰性德的介绍,自序部分则更多表露了译者的个人情感。吴松林在自序中借用诗意的文字,将满人波澜壮阔的历史和近代的堕落与失意一一道出,字里行间中透露着身为满族儿女的骄傲。正是这样的民族情怀,造就了译者翻译满族诗词的初心。吴松林认为应“尽自己的所能,使这些尘封在祖国浩瀚文化库房中的瑰宝能够初步地展露出一角冰山”。[27]吴表示翻译纳兰词是一个呕心沥血的过程,然而“为了纳兰文化能够有幸传播,个人的付出是值得的”。[27]吴翻译的200 首纳兰词对词牌和题材的覆盖相当广泛,其他译者的译本几乎都能在这里找到对应的吴译本,这也为今后的纳兰词译本对比研究提供了有利资源。遗憾的是,吴在翻译中没有进行任何增补注释,或是更多针对纳兰词知识性或研究性的厚翻译。

常亮一直具备学者型译者典型的行为特征,即 “翻译什么,研究什么;研究什么,翻译什么”。[28]212作为国内最早一批研究纳兰词英译的学者,常亮早在2016 年发表的《纳兰词在英语世界的传播》中就详细梳理了纳兰词的译者和译本资料,其2017 年发表的《纳兰词<金缕曲·慰西溟>三英译文之比较》是学界首篇对同一纳兰词译本作对比研究的文章。经过在纳兰词英译领域的多年深耕,常亮在2021 年的《纳兰词新译五首——兼论中外合作翻译》一文中发表了5 首与拉塞尔·史密斯合译的作品,成为了研究者兼译者的双重身份。常亮对纳兰词的深入研究离不开河北民族师范学院深厚的纳兰文化环境。承德市纳兰性德爱好者在1986 年1 月成立了承德纳兰性德研究会,后将常务办事机构挂靠《承德师专学报》(即《河北民族师范学院学报》编辑部。[29]115承德师专学报于1985 年成立“纳兰性德研究”专栏,2010 年12 月被评为“全国高校学报特色栏目”。该专栏以其上乘的学术质量,丰硕的研究成果,产生了较大的社会反响。[29]115用台湾一位学者的话来说,“‘纳兰性德研究’专栏,是全国纳兰研究的‘重镇’。”[30]15在纳兰研究基因的传承下,该校外国语学院的学者也陆续开展了对纳兰词的英译研究,也造就了以常亮为代表的转型译者。

译本载体方面,吴松林编辑了纳兰词译本选集,常亮则发表在论文中。二者的目的都在某种程度上受到了外围因素的影响,包括“社会环境、时代因素、意识形态和赞助人等”,[6]104其中比较重要的是意识形态和社会环境因素,这也是他们选择对纳兰词进行专项翻译的主要原因。从两位译者从事的翻译和研究轨迹来看,吴松林的研究方向为典籍翻译,其中又以清代诗词翻译为重点;常亮在对纳兰的多年学术研究的基础为其发展成为纳兰词译者创造了充分的条件,其译者目的在一定程度上是其学术研究目的的拓展。因此,他们对纳兰词做专项翻译的行为具备某种程度的必然性。

结语

本文结合纳兰词译本发表的实际情况,论述了译者目的研究之于纳兰词译者群体研究的合理性,并以译本载体为切入点,初步探讨了译者目的视角下的纳兰词译者群体行为特征。第一部分在既有纳兰词译者综述的基础上补充梳理了纳兰词的译者概况,对纳兰词的翻译历程做了回顾。第二部分对纳兰词译者群体行为做了两种类型的交织研究,分别为同一主题的一个群体与多个群体的行为对比研究,以及同一群体与其中多个个体行为的对比研究。纳兰词译者群体根据译本载体类型分为了三个亚群体,不同的群体的行为各具共性,群体内部也存在个体行为的差异。

在研究中,笔者还做出了如下思索:

第一,学者型译者的行为并非绝对体现为厚翻译。译者是否进行厚翻译,以及翻译的薄厚程度要兼顾考察译者的行为目的。纳兰词的译者绝大部分都是学者型译者,但翻译中国古典文学群体的目的具有宏观性和整体性,并且由于诗词选集的载体形态原因,这一译者群体对纳兰词做相对厚重的翻译,特别是研究性厚翻译的可行性不大,纳兰词的作用依然是翻译中华文化完整性的补充。在翻译特定时期诗词的群体中,译者能够以其研究领域为中心,在有限的选材范围内拓展翻译的深度,因此可以对纳兰词做一定的厚翻译。例如麦大伟的研究对象是词人,且收录的词人数量有限,可以对每位进行相对深入的研究,因此翻译较厚;而舒威霖所编辑的是清代诗词选集,并非研究性著作,添加的信息以知识性的增补注释为主,因此翻译相对较薄。

第二,译本载体只是译者目的的初步体现,译者的其它目的和影响译者目的的因素在研究中依然不可忽视。比如笔者通过考察吴松林译著的副文本,发现其行为目的更偏向于“满族文学译介”语境下的翻译,翻译纳兰词更多地服务于满族文学外译这一上层目的,吴对于其满族身份的认知是其翻译行为的主要影响因素。常亮在发表纳兰词译本的论文中仅对合作翻译做了相关论述,但对译者目的的研究还需要考证其研究轨迹中的其它研究对象,还需要了解其所在城市的文化,身处的研究环境等等。总之,对译者信息挖掘得越充分,对译者目的的考察就越全面。

本文是纳兰词译者群体研究的起点,文中对纳兰词译者的统计不甚完整,尚有更多译者的资料有待考证。常亮副教授的前期研究为学界做出了卓越贡献,也为本文的撰写提供了重要资料,笔者在此致以感谢,期待更多同道学者和译者加入纳兰词翻译研究的队伍中。