近代济南志书中所见手工艺文献及其价值

任谢元

传统手工艺作为中国优秀传统文化的重要组成部分,是中华民族千年来智慧、技艺与生活样态的结晶,在新时代中国文化弘扬、发展及创新中具有至关重要的作用。志书是全面记述特定时空自然与社会的地方文献,能够较为全面真实地反映其时其地的经济社会状况,遗存了丰富的手工艺历史资源,从而成为新时代传统手工艺文化复兴的基本素材库。有鉴于此,笔者通过梳理近代济南志书编(修)纂过程,分析志书纂录手工艺的类型与特点,并探讨志书纂录手工艺的价值所在,冀希为新时代探求传统造物艺术的“文化基因”提供参照与启发。

1.近代济南志书编(修)纂概况

近代以来,济南行政区划因政权更替而不断变迁。清代,地方行政区划为省、道、府、县四级,济南府管辖15 县1 州,分别是德州、历城、章丘、邹平、淄川、长山、新城(1914 年改称桓台)、齐河、齐东、济阳、禹城、临邑、长清、陵县、德平、平原。[1]此时济南府的辖境触及到现今的德州市、滨州市、淄博市的部分区域,面积可谓广大。民国北洋政府时期,地方行政区划分为省、道、县三级,济南称岱北道(1914 年改称济南道),辖历城、章丘、长清、济阳、商河、邹平、淄川等27 县。今济南市所辖的平阴、商河分属泰安道、武定道。[2]南京国民政府时期,废“道”之设置,实行省、县两级政区,济南政区又迭次变迁,与现今济南市境管辖设置仍存在一定差别。这种纷繁复杂的变迁样态,给后续统计与分析志书修纂的频次造成了极大困难。为便于统计起见,笔者确定以现今济南市境的历城、章丘、莱芜、济阳、商河、平阴为基本研究区域,从整体上梳理志书纂修情况,并窥视不同时期志书编修的发展。当然,更要注重摸清志书纂修底数及存佚情况。

遵循上述行政区划变迁脉络,通过爬梳志书相关文献,基本上可以窥视其修纂过程。需要强调的是,乡土志作为方志修纂与教育改革相结合的产物,可以说是一种较为特殊形式的方志,故而一并统计。

《历城县志》在近代纂修过两次。民国十五年(1926 年)由毛承霖总纂的《续修历城县志》54 卷问世,记事从1771 年到1911 年,各大教育研究机构近乎都有收藏。2007 年由张华松等点校的《历城县志正续合编》出版,成为今天学者研究济南城市史的重要参考文献。另外,必须提及的是,1928年出版的《历城县乡土调查录》,刊载1912 年至1927年历城县的风土人情、历史地理等概况,相关资料获取便捷。

《章丘县志》在近代纂修过两次。清光绪三十三年(1907 年),杨学渊任总编的《章丘县乡土志》(上、下两卷)刊刻,2016 年由济南出版社出版简体本。民国20 世纪30 年代章丘县志局还曾修订过《章丘县志稿》,但志稿散佚。

《济阳县志》在近代纂修过一次。1931 年至1933年由卢永祥任总督修进行续修,1934 年刊行《续修济阳县志》20 卷,现存有稿本。

《长清县志》在近代纂修过一次。1935 年李起元、王廉儒续修的《长清县志》12 册出版,为长清县有史以来卷帙最浩繁的一部县志,现存有稿本。

《莱芜县志》近代共纂修三次。光绪三十三年(1907年) 何联甲石印《莱芜县乡土志》,莱芜市档案馆有藏本;民国七年(1922 年) 张梅亭、王希曾纂修的《莱芜县志》22 卷,由济南启明印刷社承印,山东省图书馆有稿本;民国二十三年(1935 年)李钟豫督修,亓因培、许子翼、王希曾编纂的《续修莱芜县志》38 卷,分有舆地志(七卷)、政教志(十卷)、人物志(十三卷)、艺文志(七卷)、大事记,由济南善成印务局铅印。

《商河县志》近代以前计有三部,近代尚未再修。

《平阴县志》近代共纂修过四次。道光二十八年(1848 年),由张朴主修,熊衍学、赵有悌等修纂的《平阴县志续刻》共4 册2 卷,现存有稿本;光绪二十一年(1895 年),由李敬修等纂修的《平阴县志》刊印,共8卷,馆藏较多;光绪三十三年(1907 年),由黄笃瓒、朱焯修纂的《平阴县乡土志》,刻本、抄本均有存世;民国二十五年(1936)版,由朱名照总纂的《续修平阴县志》4 册8 卷出版,2016 年由平阴县史志办公室整理出版。

另外,《济南府志》自清代康熙二十九年(1690 年)开始编纂,康熙三十一年(1692 年)成书54 卷,按所辖4 州26 县,分门别类,依次纂辑。据《济南日报》载,2020 年点校本出版发行,详述清初济南府所辖州县地理沿革、职官、人物、物产、艺文、赋税等历史;[3]清道光二十年(1840 年),由王赠芳、王镇修,清成?、冷?纂《济南府志》72 卷出版,体例更为完备,现今相关资源获取方便。《山东通志》中也辑录了不少手工艺的文献,故而有必要梳理其修纂过程。其在明清两朝曾纂修过三次,民国四年(1915 年)再次修订,并由商务印书馆影印,但目前存世较少,据笔者了解曹县档案馆有收藏。1934 年上海商务印书馆据此改为缩印本。此外,1920 年由掖县林修竹编印的《山东省各县乡土调查录》,缕析条分地记叙济南道、章丘县、长清县、莱芜县等地方的历史地理与风土人情,亦成为窥视近代济南手工艺样态不可或缺的志书资料。

2.近代济南志书纂录手工艺文献的类型与特点

通过梳理上述近代济南志书的纂修状况,可以发现志书不但类型多样,且纂修频次不一,故而对手工技艺的谱系记叙也千差万别,需要仔细研读甄别。现依主题进行分类,择要分述:

2.1 关于传统手工艺的纂录

前曾提及,方志是记载地方民风习俗、物产实业、历史地理的重要文化载体,辑录了地方丰富的民族民间文化资源,其中就包括传统手工技艺类文化遗产。众所周知,中国传统的手工技艺类型多样,地域特征浓厚鲜明,无疑成为各地方志辑选的重要素材。关于传统织造生产工艺,近代济南志书中均有不同程度的存录,其中以《济阳县志》和《续修莱芜县志》记载最为翔实。《济阳县志》卷一舆地志“物产”中载:“棉线,本县居民多以农为业,家家妇女皆能纺线,其表面虽比洋线粗糙,而韧性加倍,至织衣、包褥、套褡、裢口袋等物,犹多用之”。“粗布,系用棉线或洋线织成,以制衣服。本县妇女多能织之,更有以此为业者,每年能出若干。虽无确实统计,约可足供全县人民制衣之用”。[4]由此观之,这种传统的织造工艺多是沿袭拘泥古法,缺乏技术改良。同样的情形在《长清县志》亦有载录:“农家副业,河西农民多织土布;河东农民有操条编手工业者,率皆拘泥古法,缺乏改良思想。”[5]这种工艺技术的固步自封一定程度上决定了其产品销售区域的有限。

蚕桑丝绸生产历来是表征中华文明的重要形式,同样受到方志纂修者的青睐。《济阳县志》卷一舆地志“物产”记载:“丝,本县有一二六各区养蚕,剿丝者甚多,光泽尚好,丝亦细致,因纺车丝光均欠改良,仅销售于本地及周村一带,惜不能出口”。继而,又对丝绸的生产区域与产品形态进行记述:“绸绫,本县织绸绫之工厂全设于六七八各区,约计共有二十余处,然皆用木机,未能改良所出绸绫,仅可作里子用,不能作衣料,未免可惜”。“捻绸,本县一二六各区多用蛾茧捻线织绸,质韧而色老,仅销本地作为夏衣材料”。从这些文献来看,丝绸生产的工具与技艺同样较为落后,其产品质量不高,缺乏有效的市场竞争力,但也侧面反映了内陆广大乡村自然经济的顽强生命力。《历城县乡土调查录》则辟“蚕业”专章进行刊载。《续修莱芜县志》卷十政教志“农业”中亦专辟“蚕业调查”,分述剿丝、整丝等手工技艺,记载的工序更为完备,清晰地展现了一套详实的操作程序:

整丝手续:一裁框。于丝片未脱框之先,将丝片附近之乱丝用手裁去,使其平滑,以便绞丝,俗曰裁框。二绞丝。裁框既毕,将丝片脱下而行绞丝。绞丝之法,以二人各持二篗角间之中央部,一人以绞棒绞,以适度之绞数,他人注意其丝片表面之平滑及绞痕之均匀,此后折叠而复绞之,他人更圆其手持之一端,然后复折叠而插入他端之中,乃已此种手术有近于日本式之绞丝法。三捆丝。所制丝绞每绞均在四两左右,而捆丝之时,即按此丝绞之轻重而定其绞数。通常每捆概以一百二十两为一块,即三十丝绞也,而捆丝之法,即用绪丝用力缚诸绞之一端或两端,即行贩卖,并无打包装箱之术。[6]

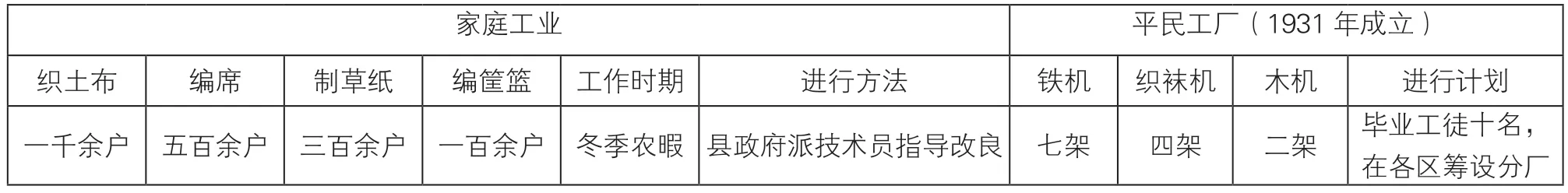

相较之下,《长清县志》则从整体上辑录本地区传统手工艺的样态。“本县工业向不发达,除有一部农民于农隙之余织土布、编条筐等手工业外,尚有家庭造纸工业所出之品,不过草纸、火纸、毛头纸而已,货质粗糙,无甚可观”。面对垂危落后的行业情形,志书纂辑者也记叙了时人的忧虑与图强之策,“中国为工业落后国家,就长清工业一瞥,更觉不寒而栗。当此科学畅明,工业进步一日千里,若不亟思振兴,将来前途不堪设想。故于二十一年县内有民生工厂之设,延聘技师,招集工徒,先从机织着手,注意训练人材,以为提倡工业之初步工作”。[7]接着,又进一步表达其对行业未来发展的乐观憧憬,“有赵官镇潘家店组织机织合作社两处,所出货品及营业状况尚称不恶,而后将在各区设立民生分工厂改良制造,努力前进,将来发展亦未可逆睹也。”[8]不啻如此,还在“工业调查表序”中详载长清织土布、编席、制草纸、编筐篮等家庭手工业与平民工厂的基本概况(见表1)。由此不难看出,此种与国外市场联系较少的家庭手工业在广大的农村还具有顽强的生命力,是农民冬季农暇时的主要收入来源之一。

表1 工业调查表

值得一提的是,《续修莱芜县志》卷十政教志还设有“新发明”条目,专载工艺技术改良情形。如“络线器,棉线织布经纬必经络线,手续迟钝,有人发明络线机器摇柄,转轮如风,顷刻数两,人皆便之。”“络丝器,旧法将大框就地四角钉之丝绪,吊空络之太笨。近年发明用十字杆,中心一轴插于坐墩眼中,抽其端绪,旋转如风,名曰旋风。”这些织造工具的革新,多萌发于织工的实际操作与感受,无疑有助于提高织造的效率。同样,西关王瑞呈工制锡器亦因技艺整理改进,“远近驰名,能仿古鼎、彝尊窑等,工雅绝伦”,获得了令人瞩目的系列奖项。“与赛南洋会,又北京评议会,均得最优等奖章,又巴拿马赛会得精金牌奖章,又济南赛会各得金牌、银牌奖章。”[9]

此外,阿胶作为济南著名的非物质文化遗产,其技艺在方志中亦多有记载,并兼述其与东阿县阿胶的关系。“在昔阿胶之煎制,以东阿县为中心,以后济南、阳谷等地也有出产,惟乃以阿胶命名。如济南宏济堂药铺,利用东流水,选上等黑驴皮,遵照古方,所制之阿胶成色之佳与效力之宏,有胜于东阿所产。阿胶为药铺所制,发展到民国年间,山东东阿、济南、阳谷三地,计有专制阿胶药铺十数家,以济南所产为最多,东阿次之,阳谷最少。销路以江浙一带为多,并远销四川、广东、江西等省,以及平津地区,乃至关外各地,为中医女科之圣药。”[10]

2.2 关于新兴手工艺的纂录

因对外贸易发展,迅速出现了一些适应国外市场需要的新兴手工艺行业,如草帽辫业、发网业、花边业、地毯业等。这些新兴手工艺行业主要有两种类型:一是由于中外贸易的繁兴,新近从国外传入的手工艺行业。二是因外国资本主义市场的兴旺需求,为适应、满足资本主义市场体系的需要而在国内新产生的手工艺行业。这两类手工艺行业成为中国近代手工艺行业的重要组成部分,在近代中国社会经济发展中起到了重要作用。关于这些行业的发展情况在民国方志中也多有记载。《民国山东通志》刊载:“民前山东就已成为国内制造发网的中心,鲁省居民竞相传习,劝业所广事提倡,发网业区域在民国之后也由济南等主要城市扩展到章丘、齐河等十几个县份,民六以后民十以前营业极盛。”[11]同样的情形在其时的报章中亦时有报道。《上海总商会月报》称:“1924年济南有8家大型发网工厂,均为商人所经营,资本雄厚,共计850 万元”。[12]众所周知,发网业是适应国际市场需求兴起的外向型手工业,因过度依赖国外市场,故而行业发展极不稳定,到“民十二年之后渐呈败落之势”[13]。

这种依国外市场需求而生的手工艺行业,表现最为明显的就是草辫业。20 世纪上半叶,济南的草编工艺品皆用麦秸杆手工编结而成。遍阅近代济南志书,可知当地麦秸杆的细长造型,非常适于草编工艺。当然,麦秸杆的选取、处理有严格的程式:“先取麦秆之长约三尺者,去前后段,中余一尺五寸,再取其中四五寸制优等品,其余即作寻常制品。以锐利之四角铁器将麦秆剖开,以制割开之草辫,亦有不割开者,以制其余之种类”。[14]这种处理方法在草编生产工艺中普遍应用至今。草帽辫是草编工艺品的典型代表,据文献记载有花样与普通之分。济南草帽辫为普通类型,编结虽不很复杂,但仍需要一定的技术训练才可掌握,故而公家为提倡起见,于每县设一传习所,延聘工师数人,广为传授。济南在清末设有教养局、工艺传习所、习艺所、劝工所等机构专事提倡,民国时期继续设立教养所、习艺所进行技术指导和训练,以达到提倡实业的目的。在地方当局的鼓励支持下,济南草帽辫的生产规模迅速扩大,并位列出口商品排行榜,“以棉花为大宗,而草帽辫次之”。[15]可见,草帽辫成为其时济南商品出口创汇的重要来源之一。

前述梳理发现,志书纂录手工艺形态主要分布于“物产”“食货”“风俗”“实业”等门类中,且辑录相关手工艺的视角、重点、详略等参差不一。另外,工业现代化思潮对近代济南志书辑录手工艺的视域产生了一定影响,如《长清县志》辑录平民工厂(见表1)机器改良与使用状况。《济阳县志》中也载因需而兴的机械织造业状况:“近来洋袜销路最广,本县织洋袜者仅有数家且用笨机,规模均极狭小。”[16]这些情况的出现,或许与志书纂修的频次、志书的等级及修志人对手工艺的偏好有极大关系。

2.3 近代济南志书纂录手工艺文献的价值评估

如上所述,志书作为反映地域特色文化的主要载体,辑录了不少手工技艺资料。立足志书角度对济南传统手工技艺遗产进行系统化梳理与研究,不仅可以挖掘、彰显济南地方传统文化资源,同时亦能为当前山东推进“手造艺术”与文旅产业的融合提供些许借鉴。

其一,有利于促进济南地域历史文化的整理与研究。近代济南志书对手工技艺的纂录散落于方志各门类之中,较为零乱且不成体系。以手工艺为切入点,通过对志书辑录有关手工艺文献的整理与研究,展现手造艺术的济南特色,不仅能更加全面地了解济南志书的文献面貌,而且有助于彰显济南地域历史和文化价值。同时,还有助于认识工业化背景下近代济南手工艺的形态发展及其特性,或可拓宽和丰富手工艺史的内容,推动近代济南工艺史的研究,从而深入认识近代济南手工艺在经济社会中的地位与作用。

其二,有助于为当前济南非物质文化遗产的调查与保护提供借鉴参考。传统手工技艺是非物质文化遗产的重要组成部分,但并非所有的传统手工技艺都是非物质文化遗产。整理研究济南志书中的手工艺文献,可以较为彻底地摸清济南区域手工艺的详细状况,从中寻找把握济南非物质文化遗产的传承谱系,深入挖掘了解济南非物质文化遗产的文化底蕴和独特内涵,为济南手工技艺类非物质文化遗产的传承与保护提供参考。另外,通过对济南手工艺文献的梳理,理清其技艺的传承与流变,更好地实现手造艺术与文化旅游、城市建设的有机结合,为新时代济南旅游文化廊道建设发挥积极作用。

其三,助力新时代“山东手造”工程的推进。党的十八大以来,党中央高度重视中华优秀传统文化的历史传承和创新发展,强调“传统工艺振兴”,增强文化自信。当前,“山东手造”工程正在实施推进,通过对近代济南志书中手工艺文献纂录的整理研究,勾勒出历史长河中近代济南手工艺的演变图卷,或可为“山东手造”工程的推进提供一个观察、思考的视角。

诚然,我们在肯定近代济南志书纂录手工艺文献价值的同时,也应正视其问题与不足。就辑录内容而言,各志书记载详略差异较大,尤其是乡土志述及更为简略。单就《平阴县乡土志》中“物产”所记来看,通篇不足百字,关于土布重点强调其原料来源,“土布惟棉花非本地产,自临清、高唐运入”,[17]而对其织造技艺与流程缺乏应有的关照。

概而言之,近代济南志书纂录手工艺文献呈现出较为复杂的样态,需要采取辨证的态度审慎对待,科学评述其价值所在,既肯定其在校勘、辑录方面的作用,同时也客观评述相关手工艺文献的局限和不足,为更加妥善地利用志书中的手工艺文献提供思路,进而探索手造艺术与济南文旅产业的共生效应,赓续推进近代中国的工艺造物文脉。