科学保护,留住乡愁

——冯骥才传统村落保护的思想渊源、理论构建与学科转向

蒲娇 杨扬

中华文明根植于农耕文明,传统村落作为农耕文明的重要载体和优秀基因库,承载着中华民族的“根”与“魂”,寄托着各族儿女的乡愁。长久以来,习近平总书记高度重视传统村落保护工作,多次作出重要指示,强调要因地制宜、因势利导地将传统村落保护好改造好,充分融合我国农耕文明的优秀遗产与现代文明要素,将其赋予新时代内涵。多年来,冯骥才持续为传统村落保护发表文章、建言献策、奔走呼号,他认为“村落的意义跟人的关系在于土地的情怀、家乡的情怀,保护古村落关键还是保护自己的精神家园、我们的传统、我们的根、我们乡愁的依托”[1]。为了积极落实习近平总书记所提出的“教育是国之大计、党之大计”[2]方针政策,他结合自身学术身份,通过总结多年来民间文化及传统村落保护实践经验,积极开展学术思考与理论研究,探索人才培养与科学保护的路径,为传统村落的保护与发展提供理论依据与智力支持。

1.冯骥才传统村落保护的思想渊源

冯骥才认为,地域性格最直观的表现方式即是“物的记忆”,而非物质性遗产更多则是对“人的记忆”的承载。两种记忆交织于一体,纵向地延续着地域的史脉与传承,横向地展示着地域的性格与阅历,将独有的个性与身份进行表达。冯骥才对于地域文化的关注是从城市开始,后逐渐由对天津城市的文化自救转向对全国传统村落的广泛关照,从对“物”的抢救转变为对“人”的关怀。

1.1 从“城”到“村”

冯骥才最初对民间文化遗产进行自觉记录是从天津开始的。早在20 世纪60 年代,他开始奔波于天津老城内外街巷中,通过实地考察,记录民居砖雕艺术,采用图片、文字和绘图等方式,将影壁、门楼砖雕结构以及天津城内砖雕分布登记在册,编撰出版《天津砖刻艺术》。此书所体现出的科学性、预见性及方法论对于当下文化遗产的实践指引与学术规范至今依然具有启发意义。1994 年,天津老城面临拆迁,他通过抢救性记录展开对老城内民居建筑的实地调查、影像记录,相继出版《天津老房子·旧城遗韵》《天津老房子·东西南北》《小洋楼风情》等书籍,为天津城市文化留下了较为完整的档案资料。亦是在此期间,冯骥才关注到了民间文化与其所处文化空间之间的关联,这无疑为其后研判与理解非物质文化遗产与传统村落二者之间的关系提供了借鉴。

2001 年,冯骥才出任中国民间文艺家协会主席,提出“中国文化界知识分子的当代使命就是抢救”的观点,由此启动了“大到古村落,小到荷包”的“中国民间文化遗产抢救工程”,开始对散落在中华大地上各民族的民间文化遗珍进行盘清家底的抢救式普查。在进行了大量调研后,他深切地体会到民间文化的传承困境,提出要对“非遗”所依附的重要文化空间——村落(寨)进行保护。从“城”到“村”的践行模式,体现出冯骥才以下思考:其一是肯定了传统村落在中华民族文化中的位置——是一种“母体文化”与“根性文化”,且“深不见底,浩无际涯”[3];其二是对民间文化与精英文化之间的关系做出思辨,打破长久以来认为前者“难登大雅之堂”的观点,将二者置于公平位置进行对话;其三是重视少数民族村落(寨)文化的传承与发展。对少数民族村落(寨)的保护,不仅是对各民族共同记忆的珍视,更是对人类文化多样性的维护。从最初对城市文化的自发抢救,到带动全国传统村落保护的文化行动,不但体现出他对民间文化本体的关注,也是在文化遗产视域下的一种整体性、系统性的关照。此后冯骥才一直马不停蹄、奔走呼号,致力于探索农耕文明赓续发展的科学路径。

1.2 从“原点”到“全国”

2001 年—2003 年之间,中国民间文化遗产抢救工程示范调查在山西省榆次市后沟村正式启动。冯骥才邀请包括乌丙安、潘鲁生在内的多位专家联合编写了《中国民间文化遗产抢救工程普查手册》,此书也成为广泛运用于村落田野普查的重要工具。冯骥才称自己有着强烈的“后沟情感”。其一他认为这是社会各界首次将学术目光聚焦村落本体所开展的研究;其二他认为这是学界首次将村落作为一个有机整体进行研究,并注重其中的多样性、地域性与全面性;其三以后沟为中心所展开的调研无疑首次向世人昭示了村落保护中的艰巨性与复杂性,为全民重视、关切与参与其工作提供了实践基础。因此,后沟村作为古村落农耕文化遗产保护的采样地,也被视作村落保护的起点与原点。然而,随着国家城市化进程的不断加快,村庄在不断的衰落与终结,沉淀在乡村里活态的民间文化面临着流变与消失。[4]冯骥才深刻地意识到了城镇化进程对农耕文明的毁灭性打击。2011 年在中央文史研究馆成立60 周年座谈会上,冯骥才做了《为紧急保护古村落再进一言》的主题发言,并向住建部提出《关于中国古村落保护的几点建议》。在温家宝等中央领导同志的积极支持下,2012 年12 月12日,中央以住房和城乡建设部、文化部、财政部等三部委名义,联合发布《关于加强传统村落保护发展工作的指导意见》,冯骥才任中国传统村落保护专家委员会主任委员,传统村落保护工作正式在全国范围内启动。从“原点”到“全国”阶段正是古村落保护生根发芽的时期。此时冯骥才对于文化遗产的保护也由天津走向全国,由个人觉悟上升至国家行为。

1.3 从“物”的抢救到“人”的关怀

20 世纪末,冯骥才先后赴奥地利、意大利、希腊、法国等国展开文化交流,广泛汲取文化遗产保护的他国经验。在对法国多处城市空间、文化遗产深入探访与交流体验后,冯骥才结合我国国情与文化特色进行深入思考,这为其文化遗产观的形成,提供了宝贵经验。此外,受日本、韩国等较为注重无形文化遗产的影响,冯骥才意识到无形文化遗产背后的最大价值在于“人”的“在场”。各国丰富的实践与理念为冯骥才遗产观的丰富与完善提供了启示和借鉴,也直接影响到其后将注意力从对“物”的抢救转移到对“人”的关怀上。“非遗传承人心性修养历程和成果作为精神文化的成果,代代口耳相传,沉淀、衍化、汇聚成清晰的脉络,以文脉样式呈现,成为遗产中最精华部分。”[5]伴随着“中国民间文化遗产抢救工程”的进展,冯骥才肯定了原住民对于村落存续的价值,认为他们所承载的不仅是智慧、技艺和审美,更是一代代先人们的生命情感。传统村落保护的主体应该是原住民,原住民与村落的关系就像传承人与非遗的关系一样,没有传承人的非遗即刻消失,没有原住民的村落徒具空壳。[6]传统村落保护与非遗保护的共通之处即是在于对“人”的关注,二者都是因人而生、因人而存、因人而续。冯骥才深入民间的实地考察与探描,为其在村落保护领域的持续发声提供了实践基础与理论依据。从对“物”的抢救到对“人”的关怀,从对有形文化遗产的保护到对非物质文化遗产及传承人的重视,共同构成了其民间文化保护思想的实践基础。

2.冯骥才传统村落保护的理论建构

文化遗产保护不仅需要一腔热血的行动,还需要扎实的学术支撑,这是冯骥才始终秉承学术的原则。从关注传统村落的过去式——对概念与本源的探究,到注重传统村落的当下——对抢救性记录及档案体系的建设,再至传统村落的未来——对多种保护实践模式的探索,无一不反映出冯骥才对传统村落持续的思考与行动。

2.1 从“古村落”到“传统村落”

“知识分子投身于乡村建设的社会实践,是近百年来一个延绵不断的文化现象,不同时代的知识分子选择自己实践的乡村,以此践行乡村建设的理想。”[7]为了更好地践行传统村落保护理念,冯骥才开始回归事物的本源与本质,进行系列哲学性的思辨与论断。他提出:“古村落”之称是模糊和不确切的,只表达一种“历史久远”的时间性,而“传统村落”则是指那些历史悠久、文化典型、遗存雄厚的村落,富有珍贵的历史文化的遗产与传统,有着重要的价值。对于传统村落的保护方式,他认为既然强调了传统村落对于中华民族文明传承的重要意义,就必须用科学、发展的眼光看待保护方式。一方面要寻根溯源,遵从历史发展的脉络与延续,注重传统村落历时性的发展概念,另一方面要尊重人类的文化多样性,不能用工业化、现代化标准去衡量各类村落的价值,注重“共时性”与“历时性”结合的发展概念。他还建议从文化遗产的语境对传统村落价值进行再认知,作为另一类遗产,它是一种生活生产中的遗产,同时又饱含着传统的生产和生活[8]。冯骥才对于传统村落的价值判断,不仅提升了大众对于村落内涵与外延的理解,对于传统村落科学保护模式的探索也有着前瞻性的指导意义。

2.2 从“立档调查”到“档案体系建设”

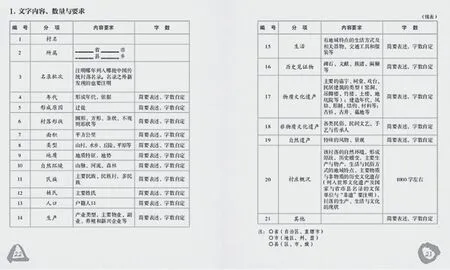

冯骥才曾言,传统村落作为仍在进行生产生活的基地,是社会构成最基层的单位,对其首要开展的保护工作便是以立档为目的的调查。2014 年6 月,受住房和城乡建设部委托,“留住乡愁——中国传统村落立档调查”项目正式启动。冯骥才作为项目的发起人与负责人,对项目的定位是:“要用标准化的手段记录我们的传统村落,让我们中华民族伟大的创造,我们农耕文明重大的财富以档案的形式留给后人。”从长期目标来看,探索科学理念、规划、标准与试验必不可少,对传统村落进行全面、标准化的立档调查也尤为重要。冯骥才围绕传统村落档案制作规范与标准,相继出版具有工具书与指南性质的《中国传统村落立档调查田野手册》《中国传统村落立档调查范本》及《中国传统村落档案优选——20 个古村落的家底》等书籍,力求在社会转型期内,为村落遗产留下一份全面、具象、客观、确凿的档案,也为对村落保护抢救具有文化先觉的有识之士们留下可供参考的样本。此项目的实施,不但为列入“中国传统村落名录”的传统村落建立档案,也在普查过程中发掘出尚未列入名录但具有重要历史文化价值的村落,为国家相关部门提供线索与信息。

图1 《中国传统村落立档调查田野手册》中的文字内容、数量与要求

2019 年,受住建部委托,冯骥才担任主任的中国传统村落保护与发展研究中心承担起“传统村落信息化规范研究——中国传统村落遗产档案的制作规范研究”项目。此项目的研究目标是为每一个传统村落留下家底。具体为:第一,通过传统村落档案的调查方法、传统村落档案制作的规范与标准等研究的开展,为传统村落探索出一套科学、严谨、可持续更新的中国传统村落档案体系;第二,构建包含村落非遗、民俗、精神文化及农业文化遗产在内的立体档案研究机制。通过描述体系与参数制定的方式,使无形文化有形化、标准化、数据化;第三,注重传统村落档案数据的后续管理与活化研究。通过实操层面的管理路径探索与保护应用研究,为档案的持续更新与转化探索模式;第四,动员各领域人士广泛参与档案建立,并强调传统村落保护的真正主体是原住民,他们才是村落真正的主人,社会各界要帮助他们树立保护的自觉。此项目的结题成果被住建部等部门采纳借鉴,为后续传统村落档案体系建设提供样板,也为相关保护工作的开展提供了经验。

图2 “人才培养—科学研究—社会服务”相结合的人才培养模式

2.3 从《西塘宣言》到《西塘宣言》发布十五年

2006 年4 月,由冯骥才、阮仪三等学者牵头在浙江省嘉兴市西塘镇召开“中国古村落保护(西塘)国际高峰论坛”,并发布《西塘宣言》(下称“《宣言》”)。《宣言》是论坛全体与会者的共识,首次从宏观的角度定位和判断了中国古村落的文化地位,奠定了传统村落保护的精神标志和思想旗帜。时至今日,中国传统村落保护国家工程和社会热潮,都被它一一进行了警示、规划和预测。[9]基于此前对众多村落的实地考察经验,冯骥才总结和推荐了五种村落保护模式:分别是西塘典范——实现生态的、活态的、以人为本的村落;婺源范式——实现历史文脉延续,新老建筑协调一致,历史特征鲜明;丽江束河经验——老村不动,另辟新村;晋中大院形式——民居博物馆方式;乌镇、榆次模式——景区存续,以旅游为主。冯骥才认为,无论使用哪种方式进行保护,都“要根据自己的情况,从自己的文化、自然环境、老百姓的风俗出发”[10],尊重村落的自身个性及差异性。

时隔十五年,2021年4月26日,“传统村落保护《西塘宣言》发表十五周年国际研讨会”再次在西塘召开。会议以“激扬传统文化——推动中国传统村落科学保护”为主题。与会专家一致认为,“名录后”时代中对传统村落如何进行科学保护无疑是最为焦点的问题。对此,冯骥才认为,科学保护是从事物(文化遗产)的性质、特征、规律、独特性和知识体系出发,制定一整套严格的标准、方法、要求和保护机制。应表现为:在基础的、研究的、学术的层面,不断建立与完善传统村落的知识体系、基础科学、分类原则与标准等;在机制与制度的层面,注重遗产资源整合与机制建构,包括建立村落档案、制定遗产清单、确定保护内容与责任制,规定保护制度,组成原住民参与的管理会等;在管理层面,应积极推动执行、监督与惩办等相关制度的出台。

自20 世纪90 年代针对民间文化所展开的“抢救性保护”,到贯穿整个21 世纪初期的“档案性记录”,再到推动传统村落的科学保护与学科体系化进程,体现出冯骥才对农耕文明的保护逐渐从微观到宏观,从本体思维到耦合思维的转变。两次西塘会议,前者所重视的是对传统村落保护模式的初步探索,后者更加明确了当下传统村落保护的关键在于是否具有科学性与前瞻性,尝试对“和而不同”的顶层设计与体制建设层面的探索,并侧重于对保护实施主体的“人”的关注与培养。

3.冯骥才传统村落保护的学科转向

学界普遍认为,冯骥才保护传统村落思想的源头之一来自中国城市保护的教训,之二来自非遗保护的经验,之三来自村落因未及时进入保护视野而濒危的状况。历经十余年的探索实践,冯骥才逐渐将其对保护传统村落的思考与经验转向理论与哲理的阐释:一方面,致力于将传统村落保护置于多学科交叉背景下解读,使其更具学术化、规范化与科学化;另一方面,将多学科的基本理论知识和方法运用于实践,在实践性教学的开展中加深对理论与方法的理解。

3.1 交叉学科研究背景下的村落多维价值解读

“无论何种形式的教育,其直接目的都是培养具有扎实专业能力的优秀人才”。[11]就知识获取的时间而言,传统村落研究既涉及历史学理又需结合现代学理,是一个“温故知新”的概念,必须注重将历史传承的线性连贯与文化传播的空间延展结合,依靠多层次、多元化的知识体系来审视。如耕读继世、忠厚传家,遵循族规家训,恪守乡规村约……这些在村落中广为流传的朴素思想与大中华民族的优秀传统文化一脉相承,同时也是现代教育思想中最为核心的精神所在,与文明家风建设、社会主义核心价值观等皆有密切关系。从知识的学科来讲,传统村落研究几乎与现存的十四大学科门类均有交集,与哲学、法学、教育学、艺术学等学科关系尤为密切。如传统村落空间认知智慧和保护营建思路与传统空间哲学密不可分;村落内部自古呈现一种“治理共同体”格局,纵观世界乡村发展史,现代法律规制也多是一种“村规民约”“民规民俗”的理性化再造,法学视域下的传统村落研究不但对当下法治现代化研究价值重大,同时也是为自治、法治、德治结合的乡村治理体系的全面建设提供参考;村落作为民间艺术的摇篮,体现着民众对艺术的热爱、对审美的追求,是传统美学思想的集中体现。冯骥才在多年对民间文化的保护之中,持续对村落遗产与非物质文化遗产二者的关系进行深入思考,为了更好地推动其共促发展,具有更加规范化、学术化、标准化的学术支撑,2020 年9 月,冯骥才在习近平总书记主持召开的教育文化卫生体育领域专家座谈会上作《建立国家非遗保护的科学体系》专题发言,深刻阐明非物质文化遗产学(以下简称“非遗学”)人才培养的困境。他所提出的将非遗学建立成为独立学科的意见得到党中央的高度重视。2021 年10 月26 日,经国务院学位委员会批准,全国首个非遗学交叉学科硕士学位授权点落户天津大学,此举标志着我国非遗保护事业正式自“抢救性保护”跨入“科学性保护”的崭新历史阶段。非遗学学科建立无疑为传统村落的保护与研究工作提供更加专业的学术支持,为新时代传统村落的科学保护与学科建设提供了发展机遇和未来方向。

3.2 传统村落实践性教学的先倡先行

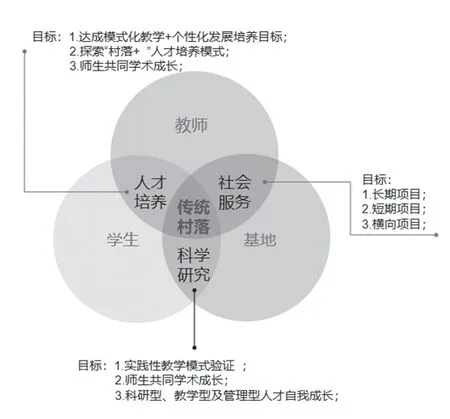

2013 年6 月4 日,冯骥才担任主任的中国传统村落保护与发展研究中心(以下简称“中心”)正式成立。忠旨在从理论建设与实践研究上进一步推动与实施传统村落的保护与发展。近十年来,在建筑学、民俗学、人类学、考古学、民间美术学等诸学科交叉合作的基础上,冯骥才不断完善其传统村落保护的基础理论。他认为传统村落形而上的学术研究必须通过形而下的实践性教学校验完成。具体实施路径为:一方面,将理论课程融入田野教学。理论是学科存在的根基,是区别于“他者”的显性标志,当然也是应用型人才培养的“专业性”基础。[12]田野调研是获取村落一手资料、了解现存状况、制定教学计划等工作最重要的信息来源与参照目标。冯骥才认为“田野就是文化本身”,扎实的田野积累可有效作用于教学,依此“建立完整的知识体系和严谨而明晰的理论体系,这是教学的根本,也是学术的根基”[13]。因此,围绕传统村落保护与研究所开展的教学课程,应始终贯穿“文化学习的一半是文化体验”的治学理念,通过师生共同参与、团队合作的方式开展调研考察,在实践过程中,找寻学术着眼点及增长点,从而对理论进行效验与反思。另一方面,目前研究院正通过“校地合作”的方式,依托中心筹建一批传统村落教学实践基地,以便探索“人才培养—学术研究—在地服务”相结合的模式。人才培养、科学研究与社会服务是当下高校的三大主要职能,但在以往的教育体系中还未能发挥紧密作用。因此通过以传统村落为研究本体,可以将三者职能打通、功能结合,形成高校良性循环,教师、学生与基地均获得相应收获。

3.3 人才培养模式的探索与实践

“教育是一种培养人才的宏伟事业,它是社会发展和时代进步的重要基础。”[14]优质人才的成长与完备的学科培养体系密不可分,国内一些院校相继在建筑学、考古学、管理学等学科门类下设置侧重“非遗”与传统村落研究的方向。但无论隶属于何种学科,传统村落研究的学科优势与自身特点都较难得到完全发挥,这也成为完善交叉学科培养模式的内源性动力。为了更好地培养高层次专业人才,同步推进理论提升与能力培养,将专业教育与社会需求有机统一,冯骥才尝试从以下方面对传统村落研究领域人才的培养:

一方面,紧扣国家、社会对传统村落保护在人才方面的多样化需求,完善科研型、教学型及管理型人才的分类培养体系,重视通、专结合,强化因材施教,精准提升学生个人素养与未来岗位特征的契合度。传统村落的未来发展需要大量科研型、教学型及管理型人才,或许也是传统村落人才培养体系的核心要求。“明确的培养目标是制定培养方案与培养计划的前提, 也由此才能围绕目标展开教学实践”。[15]科研型人才培养更加强调理论与田野研究的结合,更专、更聚焦。教学型人才培养更加注重理论的系统化、逻辑化的训练,更宽、更延伸。管理型人才更加突出理论在复杂管理实践中的应用,更融、更多变。另一方面,完善模式化教学+个性化发展结合的培养机制。按照教学目标与培养计划设定模式化教学,注重发掘学生个性,着力培养“村落+法律”“村落+教育”“村落+管理”……等诸多“村落+ ”创新型人才培养,与村落的未来发展目标相匹配。总之,传统村落作为崭新的研究领域,需要紧密结合新时代的社会发展规律,构建出符合我国国情的本土化理论。而所培养的人才必须做到理论与实践的融会贯通,才能为社会所认可,并服务于新时代社会发展。

结语

“人们对传统村落价值的认识有别,保护理念相异,标准不一,方法不同,新生的问题多多,而且很难从根本上改善,究其根本,是没有科学的保护。”[16]一面是城镇化进程的不断加快,传统村落空心化、过度旅游开发现象频发,一面是乡村振兴战略的全面推进,传统村落的价值正在被重新解读,并在多方力量的共同作用下生存着,是挑战亦是机遇。冯骥才认为唯有找到一条可达成一致的清晰理念、统一标准和严格规制之上的科学保护路径,才是留住乡愁的当务之急。而科学保护需要建立在科学的学术研究体系和保护管理体系之上,这应是当下学界及社会各界持续思考与努力的方向。今后,传统村落保护与学科建设仍需在科学性与学理性方面进行建设性的探索。而真正要解决学科建设的相关学理研究,则必然要与科学保护的具体实践相结合,将学理思维逻辑与传统村落保护的实践打通。二者唯有互证真伪,才能为传统村落的良性发展探寻出一条科学之路。