细胞和基因治疗首次人体临床研究伦理审查要点探讨

贾国舒 曹萌 毛开云 张翠 庄文芳

(1.上海药品审评核查中心 上海 201210;2.中国药科大学 南京 211198;3.上海市杨浦区市东医院检验科 上海 200438)

作为技术革新的先进疗法,细胞和基因治疗有望满足部分危重疾病、罕见病、难治性疾病等迫切的临床需求,具有巨大的发展潜力和市场前景。然而,由于对工艺过程和产品属性的理解尚不充分、相关标准的缺乏,药学和非临床评价数据对细胞和基因治疗产品的临床安全性和有效性的支持有限。此类革新技术产品以全球新疗法居多,在首次人体(first-in-human, FIH)临床研究方面,由于以往的经验相对较少,方案设计和试验实施较成熟产品存在一定的难度。如何开展科学规范的伦理审查工作,是社会各界共同关注的问题,也是目前制约细胞和基因治疗临床试验开展的因素之一。

1 细胞和基因治疗FIH 伦理风险

细胞和基因治疗的FIH 研究属于“采用新技术或者新产品在人体首次进行的临床研究活动”[1],通常为单臂临床试验,须基于药学研究、非临床研究情况,结合循证医学证据,在充分控制风险的情况下推动创新。目前我国细胞和基因治疗的FIH 研究还存在如下伦理风险:①未明确细胞和基因治疗的伦理审查要点的风险;②非临床研究对风险评估不充分的风险;③细胞和基因治疗的风险获益评估体系不成熟的风险;④知情同意不充分的风险[2]。

基于此,对细胞和基因治疗等先进疗法的临床研究,尤其是对先进疗法的FIH 研究进行伦理规范,使研究机构能更好地开展涉及人的医学研究和创新性治疗,是十分必要的。我国亟须规范细胞和基因治疗的伦理审查,规范研究者发起的临床研究,在非临床研究的风险评估、获益-风险评估、受试者招募和知情同意的沟通等伦理方面进行额外的关注。

本文对人体医学研究伦理关注点进行了梳理,基于细胞和基因治疗的技术特点分析其在FIH 研究方面的伦理挑战,对相关伦理审查要点进行了探讨。然而,由于干细胞伦理的特殊性,本文暂不探讨干细胞治疗的特殊伦理关注点。

2 细胞和基因治疗产品伦理关注点

目前我国先进疗法相关临床研究数量在国际上处于领先地位。以细胞免疫疗法为例,截至2023 年4 月6 日,在美国临床试验登记数据库(ClinicalTrials.gov)中,以“chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy”“chimeric antigen receptor NK-cell immunotherapy”为检索字段进行检索,共检索到嵌合抗原受体T 细胞(chimeric antigen receptor -T cell, CAR-T cell)免疫治疗相关临床试验项目265 项,其中在中国大陆开展的有126 项;CAR-自然杀伤细胞(CAR-natural killer cell, CAR-NK cell)免疫治疗相关临床试验项目的有6 项,在中国大陆开展的有5 项。由此可见,随着研究的兴起,细胞和基因治疗临床研究的伦理也应得到进一步的规范。

结合细胞和基因治疗的特点对知情同意进行完善有助于提升伦理规范,但仅依靠知情同意仍难以保障受试者的权益,无法确保伦理合规。在医疗机构配备了独立伦理审查委员会、遵循伦理指南的基础上,建立系统而规范的伦理审查制度,对包含相关伦理关注点的临床研究进行评估和审查,有助于提高先进疗法的伦理符合性。

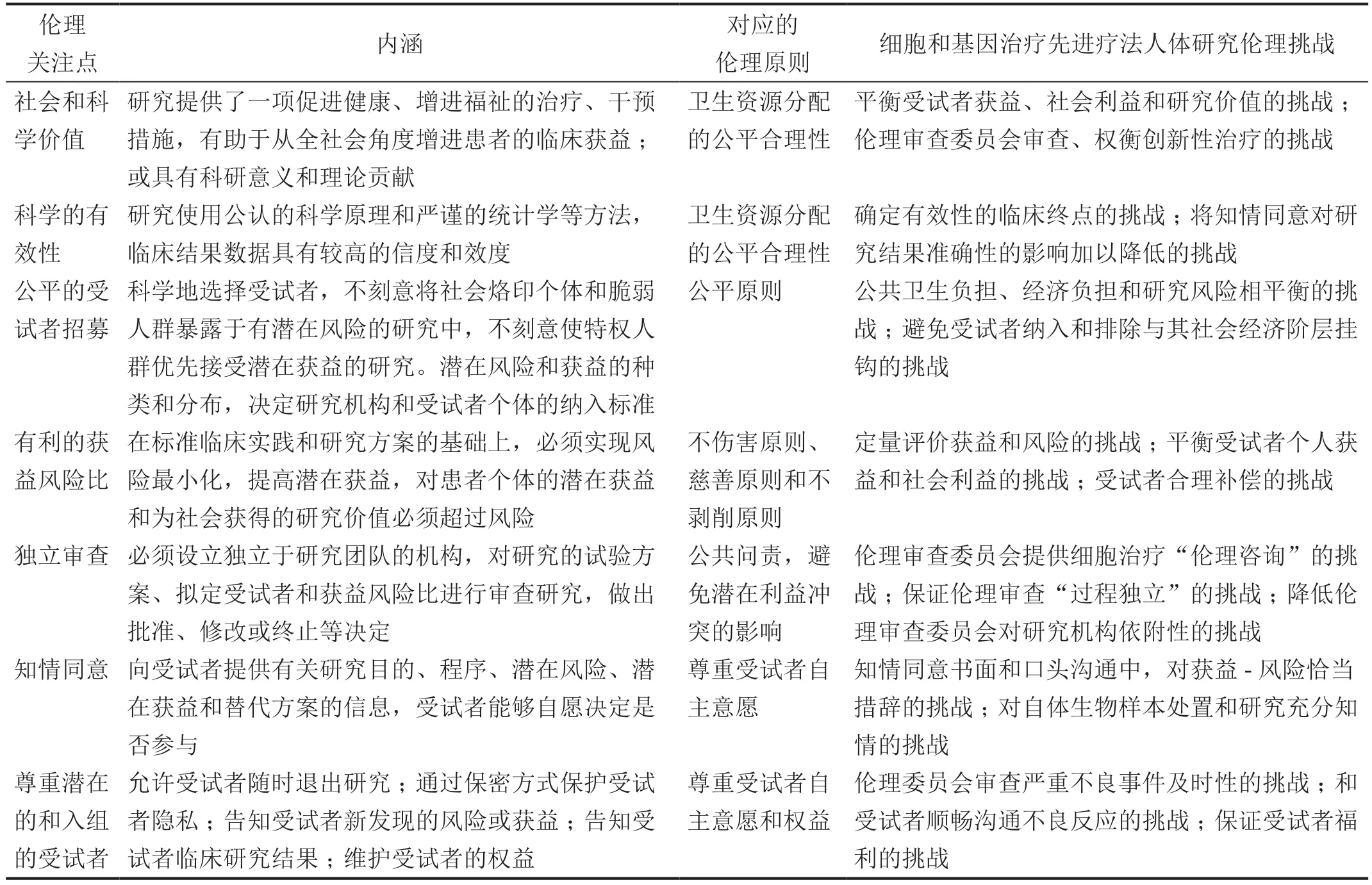

Emanuel 等[3]针对人体医学研究系统性伦理制度提出了7 个方面伦理要求,结合我国2023 年2 月发布的《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》[1]分析可知,细胞和基因治疗等先进疗法的FIH 研究伦理若不能引起充分重视,则可能带来一系列的挑战(表1)。

表1 人体医学研究伦理关注点及细胞/基因治疗伦理挑战

3 FIH 伦理审查要点探讨

3.1 非临床研究的风险评估

对于细胞和基因治疗等的FIH 研究,由于涉及潜在高风险的创新疗法首次在人体进行测试,可能缺少临床中尚未被证实有效的干预措施,对患者而言具有一定风险,由于相关科学技术基础研究、病理/药理机制尚未完全阐明,相关主管部门往往难以针对具体的临床问题提供指导[4]。因此,临床研究项目备案要求申办者提交充分的非临床研究报告,包括细胞水平和/或动物实验的安全性和有效性评价。

对于存在潜在高毒性、有可能引起显著不良反应的细胞和基因治疗产品,非临床研究是其不可或缺的安全性证据。然而,Dresser 等[5]认为,在FIH 研究前仅基于非临床研究的数据开展风险评估,可能存在3 个方面的不足:①未充分预测对人体的风险,导致不良反应;②预测的临床获益不能在人类受试者上实现;③预测了对人类不存在的风险,可能导致潜在的有效候选药物被误判而遭弃用。

细胞和基因治疗产品FIH 研究中的许多风险是未知的,对研究者而言尚且如此,加之信息的不对称,受试者更是处于绝对弱势的地位。所以,应着力于弥补基于非临床研究数据研判所存在的不足,在开展临床研究前提出充分的循证医学证据支持。

3.2 获益-风险评估

3.2.1 标准

临床研究备案前应进行获益-风险评估,证明临床研究符合科学目标和临床实践的相关标准。建议针对以下3 个方面提供证据:①受试者个体的潜在风险最小化;②受试者个体的潜在临床获益最大化;③个体和社会的潜在获益比例或大于风险[3]。

此外,成人受试者和儿童受试者参与临床研究的获益等级和风险等级应有所区分,并注意维护弱势群体的合法权益。

3.2.2 获益评估

为使有限甚至稀缺的卫生资源流向具有研究价值、能使社会获益的研究,避免资源的不合理利用,伦理审查应对社会效益加以考量。在总体标准方面,建议评估拟开展的科技活动是否可以产生科学价值和社会效益,其研究目标的实现是否对增进人类福祉、实现社会可持续发展等具有积极作用。

在细胞和基因治疗临床研究中,受试者与社会可能存在一定利益冲突。例如,保护基因信息能够维护受试者的个人利益,而有限使用此类数据则能产生社会效益,尽管数据的使用可能降低了受试者信息保护方面的获益程度[6]。因而,在细胞和基因治疗临床研究中对受试者利益和社会利益加以平衡就显得尤为重要。

此外,由于部分恶性肿瘤性疾病逐渐具备慢病化特征,采用总生存期(overall survival, OS)作为研究的临床终点指标时间漫长,不利于及时满足恶性肿瘤患者人群的临床急需,因而在抗肿瘤药的单臂临床试验中,通常采用缓解率(objective response rate, ORR)或血液肿瘤的完全缓解(complete response, CR)作为替代终点评估临床有效性。可是,单臂试验以ORR、CP 为主要终点往往只能反映该疗法的药效学作用,难以反映最终的生存获益[7]。多数细胞和基因治疗类产品的适应证为恶性肿瘤,对于该类药物,何种生物标志物可作为替代临床终点指标尚需进一步的讨论。

3.2.3 风险评估

风险评估阶段,风险可否接受取决于对临床获益和研究价值的权衡。如果评估认为干预措施符合受试者的最佳临床获益,一定程度的风险可能是“可接受的”;而对于严格出于科学目的而进行的干预措施,相对于受试者所承担的风险,应能够证明其科学价值是合理的[4]。

细胞和基因治疗多适用于晚期恶性肿瘤、缺乏有效治疗手段、罕见病等的情况,而活细胞和基因药物制品具有较高的不确定性风险并可能引起未知的显著不良反应。对于伦理审查委员会而言,如何运用前瞻性眼光评判风险和合理性,需要委员具备较高的科学素养、较丰富的临床经验和较深入的职业洞察力。

3.2.4 临床证据的获取和分析

循证医学证据等级从高到低依次为荟萃分析、随机临床试验、队列研究、病例对照研究、病例系列研究、病例报告研究和动物研究/实验室研究。细胞和基因治疗类产品临床研究多为小样本单臂临床试验,临床数据有限,为增加证据强度,可以考虑纳入其他类型的非随机研究设计作为单臂试验数据的补充,如观察性研究、患者登记数据库、病例摘要等。值得注意的是,在纳入历史对照研究数据时,须设置明确的纳入和排除标准,充分评估其偏倚风险和文献质量,采用适当的统计分析方法,如分层分析、亚组分析、多因素分析等对混杂因素进行控制[8],并进行不确定性分析。

另外,循证医学证据的获取和分析可以采用创新的在线交互工具,以帮助研究人员和监管方进行决策。如坎贝尔协作组织(Campbell Collaboration)所倡导的证据差距图(evidence and gap map),可以实现对新疗法临床证据的实时跟踪[2]。

3.3 受试者的招募

受试者的选择应当遵循公平性和代表性原则,使受试者能够广泛代表治疗的目标人群,避免给特定人群造成的负担不成比例。细胞治疗类产品的特殊性要求确保受试者能公平地获得潜在的临床获益,而非按照公共卫生负担、经济负担和研究风险招募受试者,避免受试者的选择与其经济能力挂钩。

3.4 知情同意的沟通

知情同意的目的是确保受试者自主决定是否参加临床研究。基于此,受试者需要充分了解该研究的目的、方法、风险、获益、经济负担和替代方案,了解这些信息对其自身健康状况的影响,从而理性地做出是否参与研究的决定。

代理知情同意,即在特殊情况下(如患者无行为能力、患者是儿童等)授权法定代理人决定是否报名参与临床研究,法定代理人应采用患者的偏好或价值观作为替代标准,或做出符合患者最佳医疗利益的选择[3]。我国2023 年4 月发布的《科技伦理审查办法(试行)》[9]对知情同意提出的要求是:“知情同意书内容完整、风险披露客观充分、表述清晰易懂,获取个人知情同意的方式和过程合规恰当。”因此,在知情同意过程中,对于信息不对称、受试者自愿和治疗性误解等方面的考量是不可或缺的。

考虑到细胞和基因治疗产品的在受试者生物样本采集和处置方面的特殊性,对于生物样本相关的知情同意也应加以重视。

3.4.1 信息不对称的考量

研究者和患者存在知识差距,信息不对称则会导致受试者处于相对弱势地位。研究者只有采取一定措施使受试者更加了解研究所涉及的疗法,才会尽量使信息不对称导致的不信任感最小化。而细胞和基因治疗多数属于个体化定制治疗,在国际上也属于采用创新生命科学技术的先进疗法,那么对相关概念进行充分诠释更是尤为重要[10]。

3.4.2 避免治疗性误解

对于高危脆弱人群或无替代疗法的晚期癌症患者,出于对生存的期望,作为受试者参与试验的动机常常是可能的临床获益。即使获益可能性小,且治疗所附带的不良反应会大大降低生活质量,患者也倾向于怀有此类不现实的乐观主义,即治疗性误解[3]。在未能严格区分“研究”和“治疗”的情况下,治疗性误解可能会影响患者对待潜在风险和获益的态度——低估风险或高估获益,从而做出不理性的决策,甚至破坏知情同意。因此,研究人员有必要关注知情同意的沟通,尽可能避免治疗性误解[11]。

基于前文对获益-风险评估的分析,不应批准对受试者没有潜在直接获益的研究,在早期阶段的研究中承诺或宣传任何潜在的获益也是不符合伦理的。因此,知情同意阶段的沟通语言十分重要,涉及直接临床获益(如临床终点、替代临床终点),在知情同意书和受试者访谈过程中的措辞要予以规范,比如采用“具有显然的预期临床获益”“无预期临床获益”“不确定是否产生临床获益”等措辞。Henderson 等[12]将“不确定”的措辞分为:①获益可能性模糊的表达,如“可能有,也可能没有”;②具有积极的获益内涵但不明确的表达,如“可能产生临床获益”;③具有消极的获益内涵但不明确的表达,如“不保证产生临床获益”;④希望产生临床获益的表达,如“如果发生了……,那么可能会(产生临床获益)”。

在特殊情况下(如不以临床研究备案为目的创新性治疗),可采用多学科会诊和医患共享决策等辅助方法,鼓励患者参与到临床决策中,以达到充分、有效的知情同意[13]。

4 结语

细胞和基因治疗等先进疗法在临床研究方面有其特殊性,建议临床研究机构进一步完善伦理审查委员会的建设;细胞治疗等先进疗法的FIH 研究,应结合产品自身特点,关注非临床研究的风险评估、获益-风险评估、受试者招募和知情同意,探讨构建先进疗法FIH 研究获益-风险评估的细则指南。细胞和基因治疗产品对部分危重疾病、罕见病、难治性疾病的治疗具有非常高的价值,应用前景广阔,未来的监管科学研究需要监管方与申办方、医疗机构、委托研究机构、患者等社会各界通力协作,在生命科学基础研究发展的进程中齐头并进,在及时地提供更具可操作性的工具、方法、标准的同时推进先进治疗产品FIH 的伦理审查不断完善,进一步提升患者和社会的获益。