“源-线-面”课程思政模式构建研究

叶长兵 陈祯 李红梅 阳利永 李兰

摘 要:該研究针对课程思政建设中存在课程思政与专业知识传授所存在的问题,以学科专业内涵和学科核心素养构建课程思政之“源”,以“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”构建课程思政之“线”,以本土红色资源、思政平台和科学专业平台建设成果构建课程思政之“面”,构建“源-线-面”课程思政建设模式,即“SRF”模式。该研究成果在促进课程思政建设方面具有十分重要的指导作用,以实现课程目标达成,并有效支撑毕业要求指标点。

关键词:课程思政;SRF模式;应用型;人才培养;模式构建

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)21-0181-04

Abstract: This study aims atthe existing problems between the curriculum ideology and professional knowledge in the curriculum ideological and political construction of our schools, Constructing the“Source” of curriculum ideology and politics with theconnotation of discipline specialty and the core accomplishment of discipline, Constructing the“Ray”of curriculum ideology with“Road self-confidence, theoretical self-confidence, institutional self-confidence and cultural self-confidence”, Constructing“Face” of curriculum consciousness with the achievements of local red resources, ideological and political education platform and scientific professional education platform, And the source-ray-surface curriculum ideological and political construction model, that is, the SRF model.The results will play a very important guiding role in promoting the ideological and political construction of the curriculum, so as to achieve the curriculum goals and effectively support the graduation requirements of the indicators.

Keywords: curricula ideological and political education; the SRF mode; application type; personnel training; pattern construction

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,使各类课程要与思想政治理论课同向而行,形成协同效应[1]。这是高校的课程思政的总体方向,继而开启了我国高校课程思政化改革的进程。2019年3月18日习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话,强调“思想政治理论课时落实立德树人根本任务的关键课程……引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。这为高校思想政治理论教育指明了方向,为课程思政改革奠定了基础。为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》[2],明确提出把思想政治教育贯穿于人才培养体系,全面推进高校课程思政建设。因此,高校在人才培养过程中,所有教师、所有课程都要承担育人责任,必须面向国家经济社会发展需求,将学生专业课教学与思想政治理论教育融合,以贯彻落实“立德树人”根本任务,以期培养出爱党爱国、遵纪守法、爱岗乐业的应用型人才。

目前课程思政的研究主要聚焦以下几个方面。一是基于单门课程思政体系的构建,研究成果在单门课程建设中取得较为显著的成效。如王世平等以国际贸易理论与实务课程思政建设中存在问题探寻课程思政的建设路径;侯湖平等基于不动产估价课程在课程思政理念下从教学目标、课程教学设计、教学方法上进行改革;杨欣宇等基于“点线面”思路以材料力学进行课程思政体系构建[3-6]。二是对课程思政成效考评机制的研究,使课程思政教学成效评价具有可行性。如崔素琴构建高职院校课程思政教学成效的考核与评估机制,张慧聪通过构建多元化的高校课程思政评价指标体系等[7-9]。三是分析课程思政建设过程中存在的问题,如杨拓分析了新时代我国高校课程思政建设的现实困境,并提出探索路径;张素红等对地方本科院校课程思政的现状进行调研,发现存在问题,并提出对策;庞岚针对高校课程建设中存在的课程思政目标待牢固、课程思政体系待改善、课程教学待创新、课程思政机制待协同等问题进行分析,并从课程思政体系建设等五个方面优化建设路径等[10-13]。现有研究成果在促进课程思政建设方面发挥了积极作用。

玉溪师范学院作为云南省的一所地方院校,始终与国家课程思政建设思想同向同行,在国家课程思政建设思想和相关文件指导下出台了《玉溪师范学院课程思政实施办法》,并在人才培养方案修订、课程思政教学比赛、课程思政示范课程、课程思政学术研究和思政案例库建设等方面取得了一定的课程思政建设成效。在较为深入系统研究了《高等学校课程思政建设指导纲要》后,本研究认为目前我校尚未完全构建出高水平人才培养体系,其致因在于不能顺应学校发展定位和面向滇中经济社会发展需求所形成人才培养目标而构建出“全面覆盖、类型丰富、层次递进、相互支撑”的课程思政建设总体框架。正是因为没有形成具有地方特色的本科应用型人才培养的课程思政建设的总体框架思路,从而导致目前玉溪师范学院尚未形成课程思政的标志性系列成果,影响了课程思政与专业教学同向而行的协同效应。基于此,本研究拟在分析目前课程思政建设过程中存在问题的基础上,构建出更为适用的课程思政建设模式,以期对地方应用型本科专业的课程思政建设具有指导作用,通过大幅提升课程思政的建设成效而促进课程目标达成,并支撑毕业要求指标点。

一 課程思政建设中面临的问题

(一) 课程思政与专业知识存在的“离散”问题

在现有的课程教学过程中,在介绍学科专业内涵、特点的基础上,强调专业课程的原理、内容和方法。在国家课程思政建设思想和学校建设方案的指导下,各学院结合自身特点形成课程思政建设实施方案,同时在教学管理的课程准入中强调思政的考核。在此背景条件下,教师在课程教学设计和课堂教学过程中注重思政元素的融入,但也出现了思政元素与学科专业知识未能有机融合的现象。这在一定程度上造成课程思政融入与专业知识传授存在“离散”状态,甚至会出现“贴标签”“两张皮”状态。因此,如何应对学科专业知识与课程思政之间的“离散”状态,是本研究拟要解决的第一个问题。

(二) 未能构建课程思政模式和形成课程思政体系的问题

在目前的专业课程教学过程中,教师注重并应用了大量的思政案例,在与专业课程教学的同向协同效应上取得了较为突出的效果。但由于没有形成清晰的思政设计模式,导致所挖掘的思政元素在课程教学设计中未能在覆盖面上、层次结构上、相互支撑上形成课程思政体系,这在一定程度上影响了专业课程在推进“立德树人”方面取得更大的成效。因此,如何构建普遍适用于专业课程教学的思政模式且形成体系,并体系化提升课程思政强化“立德树人”成效,是本研究拟要解决的第二个问题。

(三) 未能有效利用德育平台和资源的问题

玉溪师范学院作为一所地方校院,其发展目标定位是“一流地方应用型大学”。学校建设的“一流马克思主义学院”,以及所隶属的“聂耳和国歌研究院”,是学校所在区域具有较大影响力的课程思政平台,但此校内课程思政平台专业课程尚未得到充分利用;学校已建成“云南省网络安全重点实验室”“云南省高校水处理技术与水环境生态修复工程研究中心”“云南省高校测绘与地理空间信息技术重点实验室”“玉溪市农作物与土壤交互影响分析重点实验室”等诸多校内外学科专业平台,已挖掘出较为丰富的课程思政资源和本土红色资源,但尚未能为课程思政建设所充分利用。因此,如何整合校内外相关平台和本土资源以强化课程思政建设,以形成本土特色化的思政建设成果,是本研究拟要解决的第三个问题。

二 “源-线-面”课程思政建设模式的构建

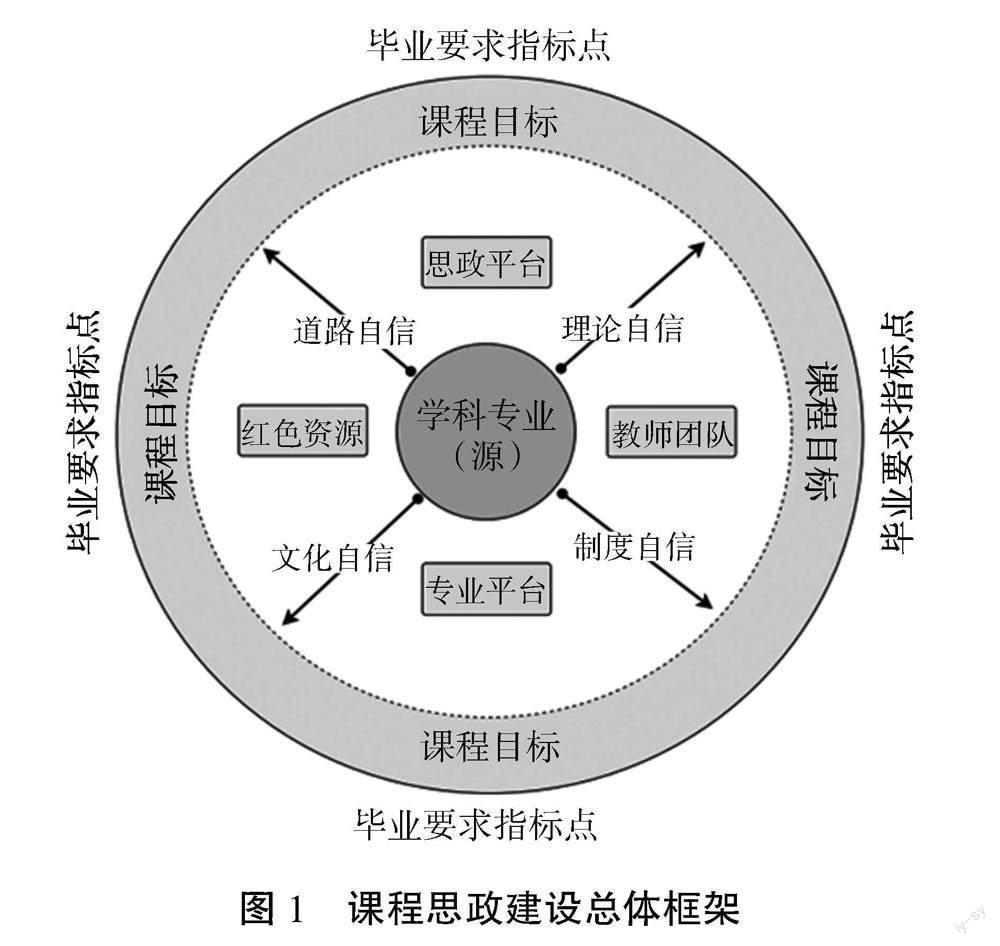

基于上述分析的课程思路建设过程中存在的问题和本科人才培养方案“反向设计、正向施工”的理念,结合学校所在区域的课程思政平台、学科专业平台、本土红色资源,以及强化教师团队的课程思政建设能力,本研究构建了“源(Source)-线(Ray)-面(Surface)”课程思政建设的模式,即“SRF”模式,其总体框架如图1所示。

根据课程思政总体框架,先以学科专业内涵和学科核心素养形成课程的“知识-思政”之“源”,此应为各专业课程思政建设的基本点;基于课程思政建设之“源”,结合课程特点构建多条“知识-能力-思政”之“线”,此作为相应专业课程思政建设的基本骨架,是课程思政建设的主线;最后结合专业课程的课程思政平台、科学专业平台以及相关资源构建课程思政之“面”,以此确保课程思政建设的覆盖面。课程思政建设是以支撑课程目标达成,最终支撑毕业要求指标点达成为目标。因此,课程的教学目标中应设计层次结构学科合理的思政元素,并要有适当的考核方式。“SRF”课程思政模式建设过程分析说明如下。

(一) 以学科专业内涵构建课程思政之“源”

所谓“源”,即事物的源头、发源地。任何事物发展只有确定其源头,方有可能源远流长。因此,课程思政亦不例外。课程思政的目标是要贯彻落实“立德树人”根本任务,只有确定了“课程思政”的源头,在“为有源头活水来”的境况下将思政元素有机融入其中,才有可能实现学生专业知识和综合素质的共同培养。基于学科、专业的内涵,以及与专业课程的联系,本研究认为课程所属专业的所对应的学科专业内涵和学科核心素养是构建课程思政之“源”,作为课程思政建设的立足点,其原因主要有两个方面。其一,根据逻辑推理,各专业所有的课程思政建设成效是以人才培养方案设置的课程体系的教学设计和教学实施得以实现的,所构建的课程体系由专业的知识体系决定,决定知识体系构成的首要因素是学科专业内涵,其次是区域经济社会发展需求(高校所在区域的经济社会发展需求决定专业特色方向,故亦是决定专业知识体系的重要因素)。故从逻辑性推理的结果来看,课程思政的源头是学科专业内涵。其二,学科核心素养是知识与技能、过程与方法、情感态度价值观“三维目标”的整合与提升。学科核心素养之于对应专业的大学生,具有根源性和支撑性的作用,是大学生必备的毕业要求,是自主学习、持续发展之根基。故从大学生专业知识掌握的根源来看,课程思政的源头也是各专业的学科核心素养。

因此,课程思政建设的首要任务是要掌握课程所属专业的学科专业内涵和学科核心素养。只有在深入掌握学科专业内涵及学科核心素养的基础上,结合学校所在区域经济社会发展需求,站在学科前沿并融合时事政治挖掘思政元素,才能构建出专业课程思政之“源”,以实现大幅度推动课程思政建设,真正达到专业课程与思政课程同向而行的成效。

(二) 以“四个自信”构建课程思政之“线”

习近平总书记在党的十九大报告中强调,“全党要更加自觉地增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。“四个自信”是中国特色社会主义的重大理论创新,也是实现中华民族伟大复兴中国梦的精神动力。本研究基于学科专业内涵和学科核心素养作为课程思政建设“源”点,理应以“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”构建课程思政辐射模式之“线”,形成课程思政建设的基本骨架,以契合解决“培养什么样的人、怎么培养人、为谁培养人”这一根本性问题。即基于学科专业内涵和学科核心素养,以中国特色社会主义道路的内涵和本质为导向,立足基本国情,结合所在区域经济社会发展需求,构建课程思政的“道路自信”之“线”;中国特色社会主义理论体系,是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观的科学理论体系,是对马克思列宁主义、毛泽东思想的坚持和发展,是构建课程思政的“理论自信”之“线”;中国特色社会主义制度是系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,故以我国共产主义制度优势和专业行业标准优势为导向,构建课程思政的“制度自信”之“线”;中华文明源远流长,中华民族伟大复兴中国梦具有深厚的文化渊源、清晰的历史脉络和丰富的时代内涵,故应以我国的优秀传统文化为导向,构建课程思政的“文化自信”之“线”。以上所构建的“源-线”是课程思政建设骨架。

(三) 以本地资源和平台建设构建课程思政之“面”

在“源-线”构建的课程思政框架的基础上,结合学院已建成的科研平台、专业平台和学校的课程思政平台“聂耳和国歌研究院”,充分挖掘区域的红色资源和课程思政资源,以提升专业教师的思想政治素养和专业教育能力为导向,在进一步提升课程教学师资团队思政挖掘能力的基础上,构建课程思政建设之“面”,确保其覆盖面。能用于本研究的本地资源和平台建设构建课程思政之“面”的有:依托学校“一流马克思主义学院”的学科专业建设目标和所隶属“聂耳和国歌研究院”的研究成果,专业课程可充分利用此校内课程思政平台持续整合思政元素;利用获批的云南省重点实验室、省级工程研究中心等可利用的各种类型学科专业平台,充分挖掘网络信息安全、滇中“三湖”保护、土地保护等方面的思政资源;利用已挖掘的历史文化资源和本土红色资源,如“讲好聂耳和国歌的故事,讲好《资本论》翻译传播者郑易里革命先辈的故事,用孙兰英烈士以及峨山、易门、新平的滇中革命根据地”等,作为专业课程可利用的校内外课程思政资源。

有机整合“源-线-面”课程思政建设内容,即构建“SRF”课程思政建设模式。“SRF”课程思政建设模式预期能更为有效地支撑课程目标达成,对应用型人才专业知识和综合素质等毕业要求指标点具有更有力的支撑作用,以实现“培养区域基础教育发展需要的‘四有好老师和滇中经济社会发展需求的高素质应用型专门人才”的培养目标。

三 结束语

本研究分析了课程思政建设中存在的主要问题有课程思政与专业知识存在的“离散”,未能构建课程思政模式和形成课程思政体系,未能有效利用德育平台和资源。

针对上述课程思政建设所存在的问题,本研究有机整合课程思政建设的“源-线-面”,在覆盖面上、层次结构上、相互支撑上形成了“SRF”课程思政建设模式。

本研究成果是在分析高校课程思政建设现状基础上,通过逻辑推导和系统分析所得,具有较强的通用性,预期在促进课程思政建设方面具有较大的指导作用。若能在教学设计和教学实施中有效利用,将对课程体系的目标达成形成有效支撑,对应用型人才专业知识强化和综合素质提升等毕业要求指标点具有更为有力的支撑作用,以实现人才培养目标。

参考文献:

[1] 习近平:把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-08.

[2] 高等学校课程思政建设指导纲要(教高〔2020〕3号)[Z].2020.

[3] 王世平,赵春燕.立德树人理念下国际贸易理论与实务课程思政建设路径研究[J].高教学刊,2022(21):184-188.

[4] 侯湖平,张绍良,公云龙,等.课程思政理念下不动产估价课程教学改革探索[J].高教学刊,2022(21):148-151.

[5] 杨欣宇,朱文龙,李诚,等.点线面三重结构的计算机组成原理课程思政体系构建[J].高师理科学刊,2022,42(5):76-79.

[6] 何丽莲,李富生.农学概论课程思政的教学体系构建——以云南农业大学为例[J].云南农业大学学报(社会科学),2022,16(6):1-5.

[7] 崔素琴.优化高职院校课程思政成效考评机制研究[J].河北青年管理干部学院学报,2022,34(5):67-70.

[8] 张慧聪.高校课程思政评价指标体系研究[J].河南教育学院学报(哲学社会科学版),2022,41(4):37-41.

[9] 阳利永,柳德江,杨艳俊,等.就业导向下土地资源管理本科专业培养方向研究[J].中國地质教育,2014(2):18-21.

[10] 杨拓.新时代高校课程思政建设的着力方向、现实困境及实践进路[J].教育观察,2022,11(19):78-80,105.

[11] 张素红,冯年华,沈婷婷.地方本科高校课程思政建设现状、问题与对策[J].平顶山学院学报,2022,37(4):14-18.

[12] 庞岚.高校课程思政建设困境与路径优化[J].高教学刊,2022,8(26):182-185.

[13] 毕鹏飞,罗萍.“课程思政”工作推行中存在的问题及解决路径[J].教书育人(高教论坛),2019(9):73-75.