预见性护理在电子支气管镜检查护理中的应用及对患者不良反应发生的影响

胡 靓

南阳市第一人民医院呼吸科,河南 南阳 473000

电子支气管镜(Electronic bronchoscopy)是常见医用光学内窥镜,属于医用成像器械范畴,是经患者口或鼻置入患者下呼吸道中,用于观察患者肺叶段及亚段支气管病变,还能配合TV 系统观察动态病变化[1]。电子支气管镜具有悠久的发展历史,早在1897 年德国的喉科医生Gustav Killian 便借助于硬质的支气管镜进行检查,而后此镜不断完善优化,又发展出新的软性支气管镜,即可弯曲支气管镜,其中包括电子支气管镜。由于此镜检查有一定侵入性,常常会加大患者生理上的不适感,同时也加重其心理压力,常规护理时对患者的生理及心理压力无明显改善。预见性护理是新时期常见护理模式,是指采取护理措施前提前对可能出现的问题进行预测,从而保障护理质量及检查顺利完成,有助于患者康复[2]。鉴于此,本研究旨在探究预见性护理在电子支气管镜检查护理中的应用及对患者不良反应发生的影响,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究选取2020 年5 月—2021 年12 月南阳市第一人民医院收治的90例行电子支气管镜检查的患者作为研究对象,按照其入院先后次序划分为预见组和常规组,每组各45例。纳入标准:(1)符合电子支气管镜检查指征,患者无严重身心疾病。(2)神志清晰,能理解护理人员所述注意事项,并积极配合。(3)家属对课题研究知情。排除标准:(1)活动性大咯血。(2)合并严重心律失常。(3)气管部分狭窄,支气管镜不易通过[3]。(4)临床资料不完整,中途退出研究。常规组:男29 例,女16 例;年龄33.0~66.0 岁,平均年龄(46.0±4.3)岁。预见组:男28例,女17 例;年龄34.0~63.0 岁,平均年龄(45.2±5.0)岁。两组患者一般资料(病程、疾病类型、性别等)具有可比性(P>0.05),满足对比均衡性原则[4]。本研究经样本医院医学伦理委员会批准通过。

1.2 方法

1.2.1 常规组实施常规护理干预 在检查前,护理人员需做好患者本身及相关物品(心电监测仪、吸引器、活检钳、急救物品等)的充足准备,耐心叮嘱患者禁食禁饮4 h等注意事项,并密切观察患者接受检查前、中、后体征指标变化。

1.2.2 预见组在常规护理的基础上,全程实施预见性护理干预 具体包括以下几点:(1)组建预见性护理小组。安排科室护士长、数名资深护师成立专业化小组。小组成员总结关于“预见性护理”“电子支气管镜检查”等文献报道,并用“组间讨论法”“头脑风暴法”等方式,制定符合样本医院科室发展实况的护理方案[5]。所有护理人员需经过医院集中培训,了解预见性护理的内涵,具备高度责任心和风险管理意识。(2)进行预见性知识宣教。患者接受检查前,护理人员需全面了解患者对于自身病情的知晓情况,以更为通俗易懂的方式为其解释检查的必要性。随后,根据患者受教育程度、年龄等差异,采取更有针对性的指导及教育方式,如一对一讲解、制作主题宣传栏、发放知识小手册、播放科普视频等,尽可能以动画、图示的方式展现电子支气管镜检查的过程,为患者解释此方法的优势及重要性,并提前叮嘱患者可能存在的不适感,提醒患者保持放松的重要性,以消除患者不必要的心理压力[6]。(3)预见性心理护理。当患者入院后,应在第一时间亲切接待,和患者交流时语气温和,多用敬语,努力构建和谐的护患关系。在此基础上,时刻关注患者心理上的转变,多数患者进行电子支气管镜检查时都会产生焦躁、担忧的情绪,护理人员要适当对其进行鼓励和开导,并结合心理学理论,予以患者心理暗示、情志转移的干预措施,帮助患者建立起乐观积极的态度,主动配合护理人员后续各项操作。充分发挥亲情支持的力量,让家属多陪伴并鼓励患者,耐心回答患者及家属相关疑问。(4)作预见性护理准备。在实施操作前,护理人员需仔细检查核实所用器械、药物是否齐全,电子支气管镜及其辅助器械是否提前消毒完毕[7]。注意全过程实施严格无菌操作,使用一次性活检钳、活检刷,支气管镜消毒时间应当超过45 min,以免因消毒不合格导致患者出现继发性感染。询问患者检查前进食情况,若发现存在肺部感染等症状,需提前予以抗感染治疗,并用37.0 ℃左右生理盐水清洁患者口腔[8]。(5)检查时进行预见性护理。首先,协助患者保持适当体位,一般为半卧或仰卧位,用纱布轻轻遮盖患者眼部,以减少外界强烈光线的刺激;适当将患者肩部向上垫高,用于减少患者紧张造成的颈肩部肌肉张力。其次,安慰患者积极配合本次检查工作,提前润滑电子支气管镜前端,用温和的语气告知患者:当镜体朝着声门进入时患者可能有轻微不适感、恶心感,提前指导患者保持放松,不要憋气,不要突然抬头或摇头,也不要作吞咽状,尽量保持均匀呼吸,情绪平稳,从而避免镜体和支气管壁间触碰,以减少不适感。在患者接受检查的过程中,护理人员要深化“预见性护理”理念,关注患者神情、肢体动作的变化,防止患者出现喉部(或气管)痉挛的现象[9]。密切观察患者心率、血压变化,若发现患者心率突然加快,且动脉血氧饱和度(SaO2)降低至85%时,立刻反馈给医师并使其暂时退镜,待SaO2上升至95%再继续。检查时,为患者擦拭口腔流出物。最后,在整个检查过程中,对患者使用到的局麻药物、止血药物、生理盐水等,都需提前进行加温处理,以减少对患者气道处的刺激,防止患者咳嗽。(6)检查结束进行护理。将患者护送到观察室予以苏醒护理[10]。注意观察患者是否有喉部创伤、咯血,若无异常将其送回病房。当患者出现咯血时,护理人员应做好安抚,并为其局部喷洒药物止血。若检查后2 h 未呛咳,指导患者饮用适量温水并正常进食。此外,叮嘱患者在检查后卧床休息,减少肺部活动。

1.3 评价指标

(1)对比两组患者检查时的应激反应。用以下指标加以判断:心率(HR)、舒张压(DBP)、收缩压(SBP)、动脉血氧饱和度(SaO2),以指标水平更低者为宜[11]。(2)对比两组患者心理状态。在检查前、后,分别采用焦虑自评量表(SAS)和抑郁自评量表(SDS)进行评估,50 分为界限值,分数越低表明心理状态越好。(3)对比两组患者护理服务评分。由样本医院2~3 名资深护师对此次护理服务工作拟定评价量表,量表共计4个维度,满分100分,各维度分值范围0~25分,分值和护理服务状态成正比[12]。(4)对比两组患者不良反应。安排护理人员在对两组患者检查时做好详细记录,当患者出现疼痛、低氧等情况时尤其重视,统计最终发生不良反应的概率。(5)对比两组患者护理满意度。自拟调查问卷,内容包括护理操作、态度、环境、效果等,指导患者根据感受自行填写。用克朗巴哈信度系数法(Cronbach’s coefficient alpha)进行信度检验,显示Cronbach’sα为0.807(>0.7),可信度良好[13]。将最终结果评定为非常满意(85 分及以上)、尚可(60~84 分)、不满意(60 分以下),统计出满意率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0 软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验。计数资料用例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

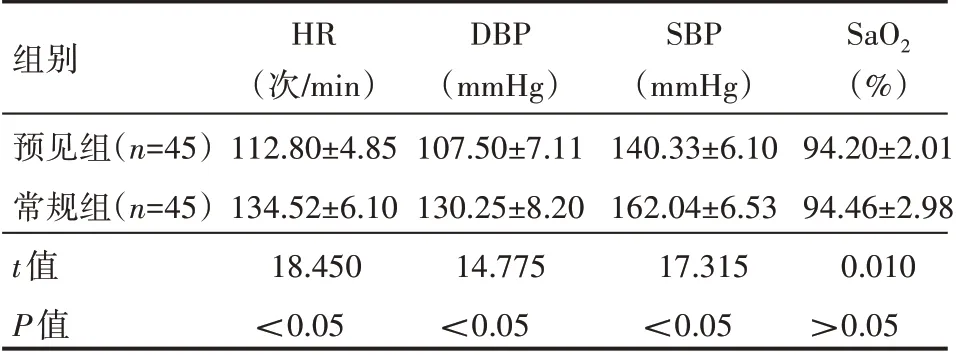

2.1 两组患者检查时应激反应情况

两组患者在接受电子支气管镜检查时,SaO2比较,差异无统计学意义(P>0.05),而HR、DBP、SBP 指标比较,预见组指标水平较常规组均更低,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者检查时应激反应情况(±s)

表1 两组患者检查时应激反应情况(±s)

注:1mmHg=0.133kpa。

组别预见组(n=45)常规组(n=45)t值P值HR(次/min)112.80±4.85 134.52±6.10 18.450<0.05 DBP(mmHg)107.50±7.11 130.25±8.20 14.775<0.05 SBP(mmHg)140.33±6.10 162.04±6.53 17.315<0.05 SaO2(%)94.20±2.01 94.46±2.98 0.010>0.05

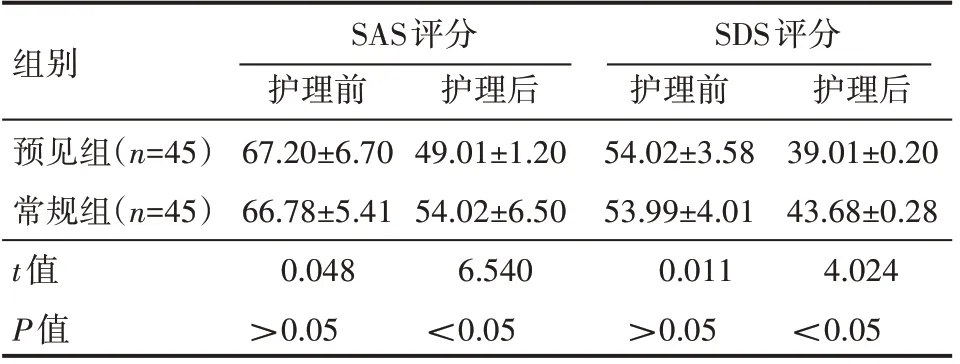

2.2 两组患者护理前后心理状态情况

护理后两组患者SAS、SDS 评分下降,预见组下降幅度更大,说明预见组心理状态改善更佳,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者护理前后心理状态情况(±s)分

表2 两组患者护理前后心理状态情况(±s)分

组别SAS评分SDS评分预见组(n=45)常规组(n=45)t值P值护理前67.20±6.70 66.78±5.41 0.048>0.05护理后49.01±1.20 54.02±6.50 6.540<0.05护理前54.02±3.58 53.99±4.01 0.011>0.05护理后39.01±0.20 43.68±0.28 4.024<0.05

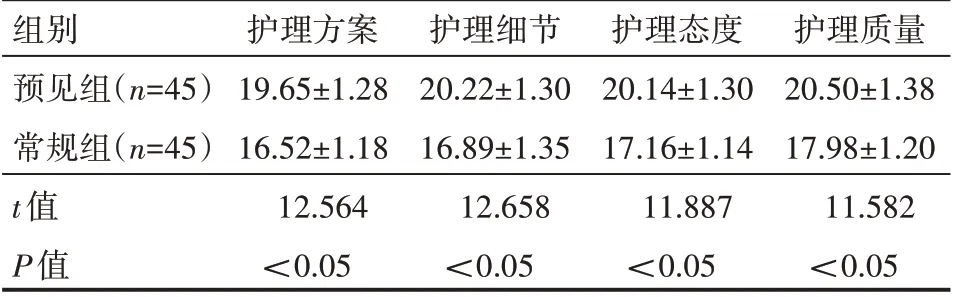

2.3 两组患者护理服务评分情况

在四个维度中,预见组评分较常规组均更高,说明预见组护理工作质量相对更好,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者护理服务评分情况(±s)分

表3 两组患者护理服务评分情况(±s)分

组别预见组(n=45)常规组(n=45)t值P值护理方案19.65±1.28 16.52±1.18 12.564<0.05护理细节20.22±1.30 16.89±1.35 12.658<0.05护理态度20.14±1.30 17.16±1.14 11.887<0.05护理质量20.50±1.38 17.98±1.20 11.582<0.05

2.4 两组患者不良反应发生情况

预见组出现不良反应概率为4.44%(2/45),低于常规组的13.33%(6/45),差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者不良反应发生情况例(%)

2.5 两组患者护理满意度情况

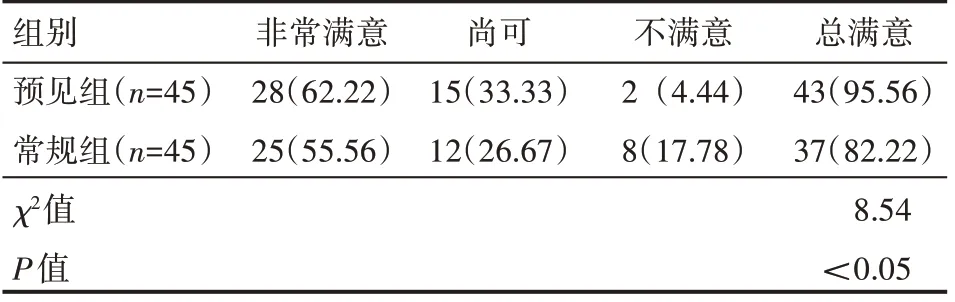

预见组护理满意率为95.56%(43/45),高于常规组的82.22%(37/45),差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 两组患者护理满意度情况例(%)

3 讨论

近年来,随着医疗技术不断发展,电子支气管镜运用日益广泛,尤其是在支气管病、肺不张、肺部感染等疾病的诊断及治疗中,常发挥关键性的作用。虽然影像学检查可以明确病变位置、大小,但无法判断病变性质。电子支气管镜具有悠久的发展历史,早在1897年德国的喉科医生Gustav Killian 便借助硬质的支气管镜进行检查,而后此镜不断完善优化,又发展成新的软性支气管镜,即可弯曲支气管镜,其中包括电子支气管镜。由于利用此镜进行检查有一定侵入性,常常会加大患者生理上的不适感,同时也加重其心理压力。借助于电子支气管镜检查技术,能联合活检及刷片技术加以诊断,具有较高运用价值。然而此检查方法属有创性检查,且受到技术和器材本身的局限性限制,对患者具有一定刺激性[14]。同时,由于患者缺乏对此检查方式的了解,因而检查时常常出现高度紧张的情况,甚至出现血压升高、心率加快等反应,不利于检查顺利进行,还会诱发其他并发症。预见性护理又称“超前护理”,顾名思义,其核心是指护理人员在预测护理时可能出现的问题后,明确工作重点并及时防范,旨在有效提升护理质量。有研究显示,此护理模式适用于患者初诊或入院后的早期评估中,在常规护理的基础上,围绕不同患者病情发展状况,合理分析潜在护理风险,提出有效干预对策[2]。本研究结果显示:(1)关于患者检查时的应激反应。借助HR、DBP、SBP、SaO2四项指标水平高低进行判断,结果显示,除了SaO2两组间比较差异较小外,在HR、DBP、SBP 指标上,均是预见组的指标水平更低,表示此组应激反应相对较小。(2)关于患者的心理状态变化。由于电子支气管镜检查属于有侵入性质的操作,加之多数患者对此检查认知不足,常有焦虑、抑郁情绪。结果显示,两组患者SAS、SDS 评分均高于50 分,护理后,两组患者SAS、SDS 评分均有下降,证明两组患者心理状态有所改善。预见组分数减少更多,表示预见组患者改善情况更好。(3)关于两组患者护理服务工作评分。样本医院资深护师自拟量表,分别从细节、方案、态度、质量上评价护理工作,结果显示,在不同方面上均是预见组评分更高。(4)关于两组患者出现的不良反应。结果显示,预见组不良反应发生率4.44%,分别为低氧、气道痉挛各1 例,而常规组不良反应发生率13.33%,包括2 例低氧,疼痛、咯血、气道痉挛、心律失常各1 例。这一结果表明,预见组整体护理工作的安全性有所提升,减少了患者不必要的不良反应。(5)关于护理满意度。科室内自拟量表后下发,结果显示,预见组2 例患者不满意,满意率95.56%,而常规组8 例患者不满意,满意率82.22%,表明预见组护理方式获得更多患者的认可。

综上所述,在电子支气管镜检查中予以患者预见性护理干预,能够提升整体护理工作质量,改善患者心理状态,减少心理应激及不良反应,效果显著,可行性好。同时,预见性护理方案也得到更多患者认可,进而提高护理满意度。