教师对学困生数学概念性理解的影响

黄玉裕

[摘 要]概念性理解是学生灵活应用知识及在不同背景条件下恰当应用知识的前提条件。要促进学困生的数学概念性理解,就要弄清楚学困生存在数学概念性理解偏差的原因,进而采取有针对性的教学策略。教师的“教”与学生的“学”关系密切,教师的“教”在很大程度上影响学生的“学”。文章探讨教师对学困生数学概念性理解的影响,分析学生出现理解障碍的原因。

[关键词]数学概念性理解;教师;学困生

[中图分类号] G633.6 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2023)08-0001-03

一、研究背景

心理学家认为,概念性理解是学生灵活运用知识及在不同背景条件下恰当应用知识的前提条件。马复、凌晓牧等人认为,每一个具体的知识(方法)不仅仅包括“数学结果”,还应当包括它们的来龙去脉,即产生、发展、完善、应用和与其他知识(方法)的联系等方面。这充分体现了关注知识生成过程的重要性。从中折射出教师应充分重视学生数学概念性理解能力的培养。

在课程标准的实施过程中,存在着两种教学现象,值得我们认真思考。一种是教师在教学中存在简单理解或缺乏理解,搞“题海战术”;另一种是学生不能牢固掌握数学关键性概念,即使经过教师详细的讲解,学生也只是一知半解,教学效果不尽如人意。

二、核心概念

概念性理解是高于记忆性理解的一种学习理解。它强调三个方面的理解。

一是强调对知识本质的理解。有专家将概念性知识理解为: 对事物的认识超越了事实与程序层面,达到了对作为本质的原理性概念抽象而普通的理解,同时又超越了一般性抽象认识而再次从理论上把握具体的实践。也有专家认为,概念性理解是相对事实性理解而言的,是对数学知识的本质理解。

二是强调对知识建构网络联系的理解。有专家提出,概念性知识是一种较为抽象概括的、有组织的、能迁移与应用解决同类问题或相关问题的知识类型,有较高的概括性和组织性。

三是强调在知识迁移层面上的理解。有专家认为,概念性理解是学生灵活应用知识及在不同背景条件下恰当应用知识的前提条件。

三、研究过程

教师的“教”在很大程度上影响学生的“学”。以下是一节课的两个教学环节,从中折射出教师的数学概念性理解对学困生数学概念性理解的影响。

(一)从课堂听课中观察教师的数学概念性理解对学生数学概念性理解的影响

1. “直接给予”与“理解”

人教版数学教材八年级上册“解分式方程”(第1课时)课堂实录:

从教学目标来看,该教师注重学生技能的训练,详细讲解并板书解分式方程的每一步,强调让学生模仿。让学生会解分式方程是本节课要达成的目标。有可能是教师的数学观或者是数学概念性理解的三个维度不足,导致对教学目标定位过低,仅要求学生模仿记忆知识,这样学生对知识的理解并不深刻。

从教学内容处理来看,教师对教材内容进行了微调,选择的两个分式方程具有代表性,但預测学生在学习新的知识时会产生的错误理解或应用的方式不到位,教师把难点定位在怎么解分式方程上,而不是了解去分母的方法,以及解分式方程产生增根的原因。这可能是教师的数学概念性理解深度不足。

从教学方法选择来看,教师主要采取讲授法,直接给予学生知识,讲解的过程也没有问题导向,没有引导学生思考“这一步为什么要这样做”“这样做的目的和依据是什么”,学生在整个学习过程中都不用思考,只要认真听,以及进行模仿记忆。

笔者认为,“直接给予”与“理解”不能画上等号。“授人以鱼,不如授人以渔”,直接给予学生知识会导致学生被动学习,过度依赖教师,对知识不能真正理解,只是停留在较低的操作性理解层次上,这势必会影响学生后续的学习和发展。对于这个环节,笔者认为在教学目标定位上,应让学生不仅会解分式方程,而且能理解解分式方程的每一个步骤,体会化归思想。例如,可以让学生通过类比解一元一次方程去分母的方法,将新知转化为旧知,启发学生思考去分母的方法及依据,为后续学生掌握去分母的方法以及理解解分式方程产生增根的原因做好铺垫。在教学内容的处理上,先是呈现分式方程[1x-5=8x2-25] ①,探索分式方程有解的解法,再把分式方程①中的“8”改为“10”,即分式方程[1x-5=10x2-25] ②。让学生通过对比方程①②思考分式方程产生增根的原因。这样,学生更加易于发现和理解分式方程产生增根的原因,从而突破教学难点。

2. “熟能生巧”与“理解”

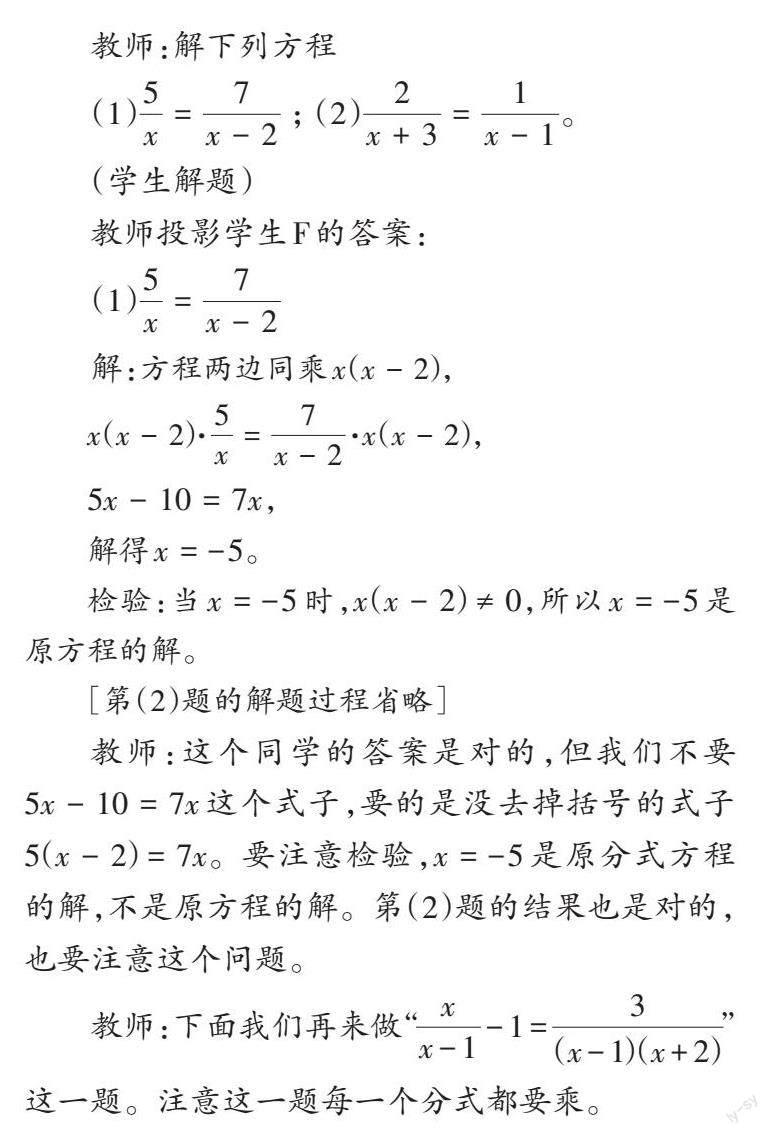

[第(2)题的解题过程省略]

教师:这个同学的答案是对的,但我们不要[5x-10=7x]这个式子,要的是没去掉括号的式子 [5(x-2)=7x]。要注意检验,[x=-5]是原分式方程的解,不是原方程的解。第(2)题的结果也是对的,也要注意这个问题。

教师:下面我们再来做“[xx-1-1=3(x-1)(x+2)]”这一题。注意这一题每一个分式都要乘。

(学生独立解题,教师边巡视边跟部分学生讲解,6分钟后教师边板书边评述解题过程。)

教师注重学生计算能力的培养,巩固练习环节花了19分钟,选择的习题符合学生的认知水平,题目有梯度、有代表性。学生做练习时教师及时巡查,发现问题及时讲解,非常细心。特别是讲解第(1)题时,教师担心学生会一次去括号容易导致漏乘,而强调要先写上有括号的情况,同时强调写解这一步。“[x=-5]是原分式方程的解,不是原方程的解”,教师的细心引起笔者的思考。学生写[x=-5]是原方程的解也是对的,为什么教师要强调写“[x=-5]是原分式方程的解,不是原方程的解”呢?导致这种错误的原因是什么?可能是教师要求学生一定要按照课本的格式书写,或者是教师的数学概念性理解的广度不足。即教师忽视了[x=-5]肯定是整式方程[5x-10=7x]的解,但不一定是原分式方程的解,需要通过检验才能确定是否是原分式方程的解,这就是分式方程检验的必要性。但教师仅是强调了注意写法,学生是否真的记住和理解了?学生这时很可能已经产生了理解偏差:[x=-5]一定是分式方程的解,跟整式方程的解无关。笔者认为,学生出现这样的概念性理解偏差,源于教师在讲解分式方程的过程中仅仅关注学生是否记住解分式方程的步骤,并没有重视学生是否通过学习,认识了解法的道理。

教师直接讲解,节省很多时间出来给学生反复训练从而达到熟能生巧的程度,是否就能在操作性理解的基础上加深学生对知识的理解呢?“熟”真的能“生巧”吗?笔者认为,“熟能生巧”与“理解”不能画上等号。教师采用的这种注重考试型技能训练的教学方法,虽然能够在短时间内提高学生的数学成绩,但从学生的长远发展角度来说,是短效的,会阻碍学生数学概念性理解能力的提升。

(二)从教师的访谈中分析教师的数学概念性理解對学生数学概念性理解的影响

从教师对教学目标的定位、教学重难点的把握来看,教师的数学概念性理解的广度、深度不足,教师并没有认真解读课程标准的目标要求,课前的准备不够充分,对教学目标定位偏低,过于强调技能训练,而忽视数学的育人目标。

从教师对教学内容的处理来看,教师的数学概念性理解的深度不足,原因是没有把主要精力放在关键性问题上,没有突破难点问题,没有注重数学思想方法的培养。

从教师的教学方法、教学组织来看,教师仅仅注重知识的结果,而忽视知识产生的过程。

四、对研究结果的进一步思考

综合课堂听课以及与教师的面谈,笔者认为教师的数学概念性理解的广度、深度和贯通度都在不同程度地影响课堂教学的效果。教师的数学概念性理解程度决定学生学习目标的定位,决定学生参与教学内容的思考、讨论、探究、推理过程的程度,进而影响学生的数学概念性理解。以下的框架体现了教师的数学概念性理解与学生的数学概念性理解的关系。

教师的数学概念性理解→ [广度深度贯通度→教学目标教学内容教学方法]→学生的数学概念性理解

如果教师没有高层次的理解,学生的理解要达到高层次是很困难的。因而,笔者认为教师的数学概念性理解程度是学生数学概念性理解出现困难的主要原因。

其一,教师的数学概念性理解影响教学目标的定位,教学目标偏高或偏低都会导致学生理解困难或阻碍学生往高层次的发展。

其二,教师对数学概念性理解不足会导致把握不好知识与学生之间的贯通。即教师备课没有“备好”学生,没有充分了解学生的知识结构、认知水平,没有准确预知学生在学习新的知识时会遇到的理解障碍,学生的理解障碍得不到消除,就很容易失去对数学的兴趣。

其三,教师的数学概念性理解的深度不足,会导致其对教学内容的处理和所选择的教学方法不利于促进学生对知识本质的理解,没有考虑学生的个体差异,使学生的课堂参与度不够,主体地位得不到重视,不利于学生理解层次的提高。

其四,教师的教学反思重视不够,没有及时反思教学设计与教学行为,没有针对学生存在理解困难的问题采取及时有效的措施,不利于学生理解障碍的解除。

通过以上对研究分析结果进行反思,笔者认为教师的数学概念性理解决定课堂教学效果,教师需要提高自身的数学概念性理解水平,在教学中采取有针对性的教学策略,激发学生学习数学的兴趣,使学生产生理解知识的意向,深化学生的数学概念性理解,提高学生的数学认知水平。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 马复,凌晓牧.新版课程标准解析与教学指导:初中数学[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2] 张英伯,曹一鸣.数学教育研究方法与论文写作[M].北京:北京师范大学出版社,2010.

[3] 赵艳红.课程知识的概念性理解[J].当代教育理论与实践,2013(6):97-100.

[4] 赵庆林.概念性理解与过程性教学[J].小学数学教育,2015(8):46-47.

[5] 俞维军.从事实性知识到概念性知识的发展:例谈小学科学“弹性”概念的建构[J].教学仪器与实验,2015(4) :23-25.

[6] 金海月.概念图在评价数学概念性理解中的应用[C]∥北京师范大学. 首届华人数学教育会议论文集.[出版者不详],2014.

[7] 何小亚,姚静.中学数学教学设计:第二版[M].北京:科学出版社,2012.

[8] 王光明. 关于学生数学认知理解的调查和思考[J].当代教育科学,2005(23):62.

(责任编辑 黄桂坚)