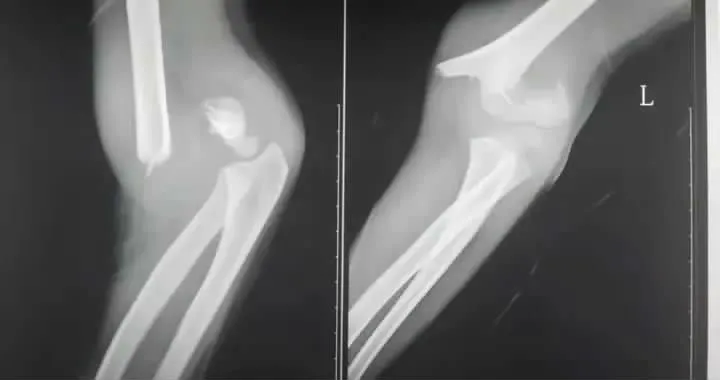

肱骨近端骨折患者选择髓内钉和钢板的优缺点

肱骨近端骨折作为一种临床常见的骨折现象,有着较为复杂的种类,在治疗过程中存在一定难点。对于该类疾病,钢板和髓内钉是两种较为常用的手术方式。两种方法各有利弊,本文将具体探究髓内钉与钢板治疗肱骨近端骨折的研究进展。

肱骨近端骨折在全身骨折中占据5%,多发于中老年人群体中,其在老年患者中的发病率仅次于髋部以及腕部这两个方面的骨折,致病因素通常为外伤以及骨质疏松这两个方面。对于该类骨折临床上通常采用Neer 分型的方式,其中前两个分类的骨折患者通常采用保守治疗的方式就能够获取到理想的效果,在对三四部分分类的患者开展治疗时,保守治疗无法获取理想的效果,这时需要采用手术来为患者进行骨折复位,使得患者能够恢复日常活动水平[1]。在该病的手术治疗中,髓内钉和钢板是两种最为常见的手术方式。其中,前者被认为有着较高的生物力学性能,对患者造成的切口较少,手术过程不需要剥离太多的软组织,不过其有着适应症小、容易出现并发症等缺点。而后者则是最为常见的内植物手术方式,有着较高的稳定性和抗扭转性,相对可靠,不过其会造成较大的创伤,容易引起多种并发症。本文将对以上两种方式进行具体的分析与探讨。

1.在肱骨近端骨折中钢板的应用

(1)传统型钢板。在该类骨折治疗中常见的钢板类型包含T 型、管型、钩状等类型。通过以上类型的钢板可以很好地贴合骨折的解剖形态,采用相应的螺钉和钢板进行连接能够形成一体的稳定系统,能够起到很好的固定功能,保障骨折修复的稳定性。但是在临床应用中需要让钢板贴合骨面,在实际安置过程中需要对钢板进行弯折塑性,这也就导致钢板的断裂率增加,同时手术过程中会破坏血运条件,影响到骨折愈合的时间。

(2)肱骨近端锁定钢板。其应用在肱骨近端的骨折治疗中。在对传统动力加压钢板进行改良后研制出锁定接骨板,其可以实现对骨折的直接复位,这样的方式能够在不影响软组织和供血的情况下进行骨折的复位与固定。并且,采用这一钢板有着较强的稳定性和扭转性能,从而达到对骨折部位固定的效果,避免出现螺丝松动以及脱落的情况,让患者更好地开展早期功能锻炼。其在治疗肱骨近端骨折中有着较好的预后水平。

(3)肱骨近端内固定锁定系统钢板。其适用于一些特殊解剖形态的接骨治疗,其形态大而长,具备较多的螺钉孔,可以更为方便地对患者骨块进行固定[2]。手术中不需要提前进行预弯,减少了对人体软组织的侵犯,能够借助接骨板来实现对骨折的复位操作,同时起到对骨折端更好固定的效果。在开展手术时,应当在骨折的近端位置放置超4 个的螺钉,远端采用3 个左右的螺钉,以此来保障骨折位的稳定性[3]。采用这一固定方法需要尽可能地减少对骨块肌肉以及软组织的剥离,减少对供血的破坏。

2 肱骨近端骨折中髓内钉的应用

(1)肱骨近端髓内钉进展。早期所开展的髓内钉是通过Rush 棒状钉完成固定的,其固定效果较差,无法达到抗旋转的效果,并且容易出现肩峰下撞击的情况。而在第二代时则是采用了Polarus 钉来进行,这一方式虽然有着锁钉,但是结合部位在患者骨质疏松的位置,这会使得患者产生复位丢失的情况,其中退钉的情况较为常见,在年轻患者中有着较好的临床效果,不过老年患者肩部功能不佳,容易发生骨折不愈合的情况。

(2)弯型肱骨近端髓内钉。弯型的髓内钉存在着外翻角,在肱二头肌肌腱后方进针,进针的位置靠近外侧,能够在暴露的同时不影响关节软骨。不过在实际手术过程中所出现的髓腔开口会导致冈上肌腱损伤,最终导致患者发生持续性疼痛,日常生活受到影响。并且该类操作会使得大结节骨折处发生偏离,对患者的关节活动造成干扰。

(3)直型肱骨近端髓内钉。其主要的优点在于不需要对患者造成太大切口,对患者的创伤较小,手术时间短,在手术中的平均出血量较小,同时操作简便。这一方式能够很好地维护骨折位置的生物学环境,从而让骨折更好的愈合。直型肱骨近端髓内钉存在有8.0 毫米以及9.5 毫米两种直径的型号。在患者的肱二头肌肌腱靠后一厘米位置进针,位置处于肱骨的最高点位置,与此同时将打入的髓内针在远端和髓腔位置进行重合。这一方式能够很好地防止大结节出现分离的情况,非常符合骨折特点。而近端所锁定的螺钉,其具备着多种角度的固定螺钉来提供选择,能够为肱骨头的高密度区域提供很好的支持。在治疗时,患者内侧缺乏支撑是一种较为常见的问题,其中髓内钉所受到的力主要集中在侧方部位的钢板处,这也让置入的螺钉内侧骨质稳定性能够有所保障,很少有出现髓内钉断裂的案例。相对于锁定钢板,髓内钉有着更高的力学强度,所置入的螺钉能够很好地提高内侧骨质的稳定性,让轴向以及旋转的稳定性得到了较好的提升。而在一些骨折延伸到了肱骨干位置,能够根据情况采用加长的髓内钉,通过短板髓内钉来达到对静态或动态的远端锁定。其在治疗肱骨近端骨折中有着创伤小、稳定性高、患者的预后水平较高等优点。

3.在肱骨近端骨折中髓内钉和钢板的手术入路选择

(1)肩关节前内侧。选取胸大肌三角肌间隙来开展手术,保护头静脉,显露出患者的骨折端,让大、小结节的骨块可以借助高强缝线来实现牵引复位。通过克氏针来完成临时的固定,经过透视来确定位置之后,选取合适的锁定版,做好对螺钉的放置工作,使得患者骨块连接的肌腱能够完成缝合,通过钢板缝线孔来进行打结固定,关闭其切口。采用这一方式的优点在于能够对患者的骨折位置进行充分暴露,更好地进行置板;而缺点在于需要剥离较多组织,会导致患者出现较大牵拉,软组织出现损伤。

(2)肩前外侧三角肌。其一般可以应用在近端锁定钢板以及内固定锁定系统钢板。手术中在肩峰前外侧0.5 厘米位置进行切口,切口在5 厘米左右,根据三角肌的间隙来完成手术进入,对其逐步分离。能够很好地保护患者的骨折位置,通过高强线来完成对骨折部位的缝合牵拉,实现复位,做好临时固定。在三角肌的深面,观察骨膜的走向来完成钢板的插入。

(3)经肩峰下前外侧微创入路。手术过程中沿肩缝前角进行纵向切口,向下的位置需要控制在4 厘米,有些情况下可以对三角肌以及肩峰前端的边缘位置进行相应分离,以此来获取到较好的视野条件,让腋神经能够得到保护,在显露肱骨近端的情况下完成牵引和复位的操作,做好临时固定。在冈上肌腱腹交界位置进行切口,显露肱骨位置,使得肩关节完成后在最高点位置进入导针,进针位置靠外。在对C型臂进行透视确认之后,选取适当的髓内钉。结合近端或者远端的类型来置入锁定钉,结合患者情况可以选取不同的情况,对肩袖完成缝合操作,在固定之后关闭切口。这一方式的优点在于较为牢固,微创对患者造成的损伤较小。而缺点在于暴露较为有限,在进行锁钉的过程中容易造成神经的风险,仅适用于髓内钉的内固定中。

4 肱骨近端骨折中钢板和髓内钉的优缺点和并发症

(1)钢板内固定。钢板具备很好的抗扭转性,在骨折固定中有着较高的可靠性。不过其在实际操作中有可能会出现内翻应力,容易引起复位失败和螺钉穿出的情况。钢板无法固定大结节,这容易导致患者发生畸形愈合的情况,影响到患者的血运状态,产生肱骨头坏死的情况。其存在有畸形、骨延迟愈合以及感染等多种并发症,发生概率较高。在对一些明显骨质疏松患者的治疗中,采用内固定的方式无法达到适当的强度,在固定之后很容易发生骨折不稳定的情况,出现螺钉松动和固定失败等不良事件。

(2)髓内钉内固定。肱骨近端多维锁定髓内钉在生物力学的角度而言,有着多方面的优点,相关研究数据表明,肱骨头顶点的骨质较好,从这一位置入钉能够很好地提高固定的稳定性。其能够为患者的治疗提供较好的锚合和抗拔出,不会被骨质疏松和骨折等情况影响,固定的强度不会发生降低,这一点能够很好地满足头骨量分布情况。通过应用直钉可以对肌腱损伤概率进行控制。髓内钉作为一种微创治疗,可以更好地保留骨折位置的供血情况,避免软组织过多的剥离,对于一些较为复杂的骨折类型可以达成初始稳定的效果,对一些存在的弯曲以及旋转情况能够有效避免,使得畸形、螺钉穿出等不良事件的发生减少。而轴向固定的方式能够减少应力遮挡,让骨折更好地愈合。固定的强度能够很好地达到术后早期锻炼要求,避免关节出现内粘连的情况,让关节功能得到较好恢复。这一方式在治疗肱骨近端骨折中出现并发症的原因,主要在于骨折复位不良、入钉位置偏差或者深度不够等。髓内钉在进行埋入的过程中会一定程度上刺激局部组织,这一情况很容易使得患者出现肩部撞击综合征,对肩关节的正常运动造成影响,这会在后期影响到患者的上肢功能。由此可知,髓内钉的存在会导致患者出现肩关节僵硬的情况。在髓内钉置入之后,会对关节周边的软组织造成不同程度的损伤,使得临近的关节出现不同程度的疼痛。因此,在进行肱骨近端多维锁定的治疗中,髓内钉的使用仍然存在有一定的争议。不过也有许多的言论认为,手术所引起的并发症情况更多和医师的技术操作相关,在肱骨头中心进针会对部分关节软骨造成损伤,但是这种缺损程度会被纤维软骨所覆盖,对肩关节功能不会造成太大影响。

[1]向明,胡晓川.Multiloc 髓内钉内固定治疗肱骨近端骨折进展与展望[J].中华肩肘外科电子杂志,2016,4(1):14.

[2]王蕾.肱骨近端骨折的治疗理念与思考[J].中国骨伤,2013,26(1):13.

[3]陈锦涛,韩树峰.髓内钉与锁定钢板固定治疗肱骨近端骨折的Meta 分析[J].中国组织工程研究,2020,24(6):938-946.