数字政府、数字融入与居民幸福感

上官莉娜 孟祥 杜玉萍

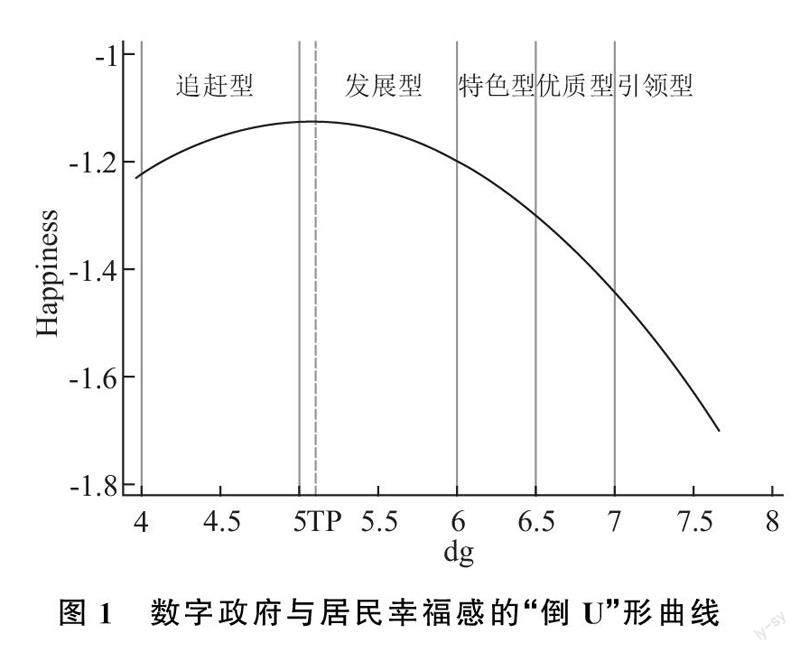

摘要:数字融入是消解数字鸿沟的有效路径,是一个更富有分析价值和解释效力的包容性“厚概念”,呈现出个体的行动愿景。基于2020中国家庭追踪调查(CFPS)数据和2020数字政府发展指数,探究数字政府对居民幸福感的影响以及数字融入的调节作用。研究发现,数字政府水平与居民幸福感之间不是简单的线性关系,二者之间呈现“倒U”形关系;数字融入两个维度都会抑制数字政府对居民幸福感的正面影响,从而使“倒U”形曲线趋于平缓,拐点左移。根据研究结果,在推进数字政府建设进程中,各地应坚持公众需求导向,根据区域差异性合理制定数字政府发展政策,平衡高融入水平与低融入水平群体的需求,注重涵育公众数字素养,关注不同群体的数字生活状况,避免数字公共资源代际分配不平等。

关键词:数字政府;居民幸福感;数字融入;政务服务;数字鸿沟

一、引言

进入新时代,国内的主要矛盾已经成为人民群众日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分发展之间的矛盾,改善生活质量是全社会的普遍追求与普惠福祉。生活质量包括客观生活质量与主观生活质量两个方面,客观方面仅能解释15%的生活质量问题,而主观方面则可以更准确地衡量(Bukenya,2001)。同时,有学者认为“幸福”是“生活质量”广义上的同义词(Veenhoven, 2004),因此,诸多学者从居民幸福感出发,探讨生活质量的相关影响因素。而从心理学对人格特质与主观幸福感关系的探索开始,学界已经不满足于仅从个体角度探索影响幸福感的微观因素,宏观层面如何影响居民幸福感也成为学界经久不衰的话题。

增进人民福祉是政府一切活动的出发点与落脚点,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续也是实践旨归。2022年6月23日国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》,将幸福感与数字政府联系在一起,提出“充分发挥数字政府建设对数字经济、数字社会、数字生态的引领作用,促进经济社會高质量发展,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑”。我国对数字政府最初的探索也是基于实践,着手结构要素配置和体制机制构建,并逐渐开始廓清其理论基础以及底层逻辑,其中主要聚焦于对数字政府建设影响因素的探寻。可以看出,这些研究更多是基于政府视角展开,而数字政府建设不仅要满足治理新需求、解决发展新困境,其本质特征还要反映在最大程度满足人民的新期待上(翟云,2022)。“为数字化而数字化”“数字形式主义”“技术决定论”不断遭到诟病,学界开始从公众需求出发,探讨数字政府的成效与存在的问题。马亮(2022)将数字政府与“找关系办事求人”现象结合,实证研究发现数字政府的发展有助于“网上办事不求人”。郑跃平等(2022)通过问卷调查,发现我国数字政府建设在供给端发展迅速,但在公众需求端整体表现不佳。可见,数字政府建设并不一定意味着成功;相反,有一半的数字化转型项目面临着部分失败甚至完全失败(Goldfinch,2007),而最常见的原因之一就是无法满足公民的期望(李晓方、谷民崇,2022)。增强人民群众的幸福感是数字政府建设的目标,然而数字政府建设能否切实提升居民幸福感,这一问题仍是“黑箱”。因此,本文尝试通过实证方法,探究数字政府建设是否提升了居民幸福感,并进一步分析其作用机制。

二、文献综述

学界公认幸福经济学起源于“Easterlin悖论”(国民收入的增长并没有导致幸福感的增加),此后对幸福感影响因素的探究从心理学逐渐扩散到经济学领域。Diener等(1999)将主观幸福感影响因素的研究路径概括为自下而上和自上而下两种,其中自下而上的路径主要探究外部环境对主观幸福感的影响,包括收入、社会支持、生态环境、政治环境等;而自上而下的路径主要包括个人内部因素,如遗传、人格特质、期望、享乐适应等。两种路径互为补充,共同影响主观幸福感。有学者对“Easterlin悖论”的发生机理进行解释,指出随着收入水平的上升,个体的期望水平也会随之上升,从而抵消收入增长带来的幸福感(McBride,2010)。

政府是居民生活外部环境的重要主体,它掌握着能够影响居民幸福的制度、资源和公共政策,因此政府对居民幸福感有着重要的影响(张克中、何凌云,2012)。随着“Easterlin悖论”引起广泛讨论,学界也提出政府应将目标从经济增长转向居民幸福感的提升。有学者提出如果收入对幸福感的影响会被期望水平上升抵消,那么公共服务、公共政策是否也面临“期望上升”效应(Duncan,2010),但学界尚未展开深入研究,因而还没有确凿的证据可以证明这一点。

进入数字时代,建设“数字政府”是社会成员对政务服务的更新、更高的要求,同时也是政府对社会演进到数字形态的自我适应与改变(戴长征、鲍静,2017),尤其在后疫情时代,数字政府是必要而非选择(Eom和Lee,2022),政府实现自身转型是其不可阻挡的进化趋势(郭喜、李政蓉,2018)。社会各界一直对数字政府建设寄予厚望,视其为数字中国的“牛鼻子”(翟云,2022)、是催生数字经济新业态、新模式的重要引擎(张军,2021),认为数字政府可以帮助政府官员重塑观念(李晓昀等,2021)、提高政府运作效率(Twizeyimana和Andersson,2019)、扩大公民参与(王益民、刘密霞,2016)、建设回应型政府(赵娟、孟天广,2021)等,数字政府似乎蕴藏着无穷的空间和潜力。但是数字政府建设也带来了一些消极影响,如Madsen等(2022)通过观察、访谈和焦点小组讨论等发现在线政务服务的强制使用可能反而会增加公众的行政负担。Bélanger和Carter(2009)认为政务服务中数字技术的应用会剥夺那些在使用计算机方面效率较低的人的权利。

真正将数字政府产生的影响落脚于居民幸福感的研究主要包括数字政府行政效率、政务新媒体的使用对幸福感的影响。政府以满足公众需求为导向,通过数字技术重塑政务服务流程,不断精简行政审批事项,加快改革行政审批方式,有效缩短办事时间和精简办事流程,降低了公民的学习成本、服从成本和心理成本,从而将节省的时间、精力、资源投入到其他可以愉悦生活的方面,从而提高幸福感(马亮,2019)。政务新媒体的使用与居民幸福感也显著正相关(葛蕾蕾、陈昱睿,2020)。然而,数字政府与居民幸福感之间的直接关系学界目前鲜有探究。

纵观对数字政府的研究,学界更多是从宏观层面探讨数字政府本身及其对经济社会的影响,对公民个人的影响也以质性研究为主,以自我报告方法所获得的问卷及访谈资料容易造成结论偏差,往往使该议题的研究陷入宏阔描述与纵深溯源之间顾此失彼的窘境。满足人民对美好生活的向往是数字政府建设的出发点和落脚点,数字政府建设对居民个体生活质量产生的影响亟需得到评估。

数字政府对个体产生的影响因数字融入水平差异而不同。随着信息技术在生活中的广泛运用,数字鸿沟逐渐成为学界研究的热点话题。今天的数字鸿沟不仅包括信息技术获取(接入沟)和使用(使用沟)的差异,还包括基于信息技术的使用产生的有益结果以及由此引致的不平等(知识沟)(韦路、张明新,2006)。数字鸿沟反映了数字时代存在的问题,在力图弥合数字鸿沟的努力中,数字包容以更加积极地解决问题的姿态出现在学界视野中,逐渐引起关注。数字包容强调技术的接入和使用、参与社会、对弱势群体的关注、突破社会壁垒、弥合数字鸿沟(闫慧等,2018),目前学界的研究以政策、实践为主,突出强调供给侧视角。有学者认为数字融入一般指弥合数字鸿沟的行动和过程(杨一帆、潘君豪,2021),但与数字包容不同的是,它更突出个人能动性(王辉,2021),是一种社会行动和过程。具体而言,融入既包括使用的融入,也包括精神、智识方面的融入。刘翠霞(2021)结合马斯洛需求层次理论,将数字融入划分为初阶融入、中阶融入、高阶融入。其中,初阶融入是为了满足“归属与爱的需求”,中阶融入是为了满足“尊重的需要”,高阶融入则是为了满足“自我实现的需要”。王辉(2021)则结合数字鸿沟的概念,认为数字融入可以拆解为使用意愿、使用能力和网民身份认同三个由浅入深的子因变量。

与企业不同,政府有责任和义务向公民提供信息和服务,但是数字鸿沟的存在导致只有数字融入水平较高的人才能直接获得政府提供的服务。反过来,数字鸿沟也阻碍了政府与被排斥在外的公民之间的互动,由于主客观因素限制,个体的数字融入水平存在明显差异,因此,在数字政府建设过程中,数字融入是一个非常重要的问题。因此,本文通过定量研究,探究数字政府建设能否提升居民幸福感以及数字融入在其中所起到的作用。

三、研究假设

(一)数字政府与居民幸福感

数字化浪潮推动政府全方位转型,其效能体现在政府行动的方方面面。其一,提高行政效率,降低办事成本。数字技术的应用助力政府重塑办事流程,精简行政审批事项,有效缩短办事时间,降低了公民的学习成本、服从成本和心理成本,提高居民幸福感。其二,数字政府赋能市场监管。信息技术的使用为市场监管提供了新的手段,强化事中、事后监管,建设高质量监管体系,维护市场秩序,推动经济高质量发展,提高居民幸福感(丁守海等,2021)。其三,提高透明度,减少腐败。腐败对居民幸福感的影响机制主要包括:腐败通过降低社会信任,减少投资、影响经济发展,加剧收入不平等,扭曲政府支出等途径降低居民幸福感(Li和An,2020)。而数字政府建设能够通过标准化的工作流程,减少公职人员和公众直接接触的机会(Andersen,2009),降低不确定性(Khan等,2021),压缩腐败空间;提高政府透明度(Sharma等,2022),强化问责制,政府也可以通过对工作流程中的数据追踪,直接监测工作人员的行为,降低监管成本,在一定程度上控制腐败,提高居民幸福感。其四,促进民意表达,强化政府回应性。数字政府建设拓宽公民参与渠道,并通过政府回应等影响其对政府的信任,进而影响幸福感(祁玲玲、赖静萍,2013)。此外,社交媒体中“政府—民众”对话往往是公开可见的,民众可以通过间接参与,“围观”政府回应行為,影响民众对政府的满意度(陈涛、梁哲浩,2022)。

诚然,数字政府在诸多方面展现出潜力并逐渐发挥作用,但期望与现实之间总有差距。我国数字政府建设过程中,存在眼光“向上看”的管理者服务逻辑等短视化弊端(卢珂、梁照鸿,2022),供给与需求错配是现阶段我国数字政府建设存在的主要矛盾(郑跃平等,2022),数字技术的应用在增强政府运作效率的同时,也可能带来“新形态”的低效和目标偏离,“为数字化而数字化”“数字形式主义”反而会带来“名实不副”和“效果不彰”(李晓方、谷民崇,2022)。

综上,本文认为数字政府发展水平与居民幸福感之间并不是简单的线性关系,因此,本文提出如下假设:

H1:数字政府发展水平对居民幸福感的影响是非线性的。

(二)数字融入与居民幸福感

通过数字融入个体可以从互联网使用中获得各种好处,如享受在线娱乐、更容易获得所需信息从而节省时间和金钱等,从中获得更高水平的效用,提高幸福感(Pénard,2013)。数字融入的影响也体现在人际交往中,互联网使用拉近人与人、人与社会之间的距离,显著降低了农村居民的疏离感(许海平等,2021)与孤独感(宋士杰等,2019)。但是Nie 等(2002)发现花在网上的时间会减少可用于面对面互动的时间,反而降低了居民幸福感。周烁和张文韬(2021)指出,互联网使用对幸福感的两个重要组成部分——工作满意度和生活满意度会产生相反的影响,互联网使用会显著提高人们的工作满意度,但同时会降低生活满意度。可见,数字融入对幸福感既有正向影响,也会产生负向作用。

本文认为数字融入至少包括两个层面,即使用意愿和使用能力,是个人发挥能动性(有意愿使用)并通过掌握技能有效使用数字化应用的过程。基于以上分析,提出如下假设:

H2a:数字融入的使用意愿维度对数字政府与居民幸福感之间的关系起调节作用。

H2b:数字融入的使用能力维度对数字政府与居民幸福感之间的关系起调节作用。

四、模型设定与变量说明

(一)数据来源

本文所用微观数据来源于北京大学中国社会科学调查中心发布的中国家庭追踪调查2020年的数据。中国家庭追踪调查(CFPS)旨在通过跟踪收集个体、家庭、社区三个层次的数据,反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁,是一项全国性、大规模、多学科的社会跟踪调查项目。该数据样本量大,且更新及时,到目前为止数据公布至2020年。

省份层面数据来源于国家统计局分省年度数据和清华大学数据治理研究中心发布的《2020数字政府发展指数报告》,该报告以跨学科理论研究为基础,遵照中央有关政策精神,综合吸收国内外相关评估指标体系,原创性地设计了组织机构、制度体系、治理能力和治理效果四个维度的数字政府发展指数评估指标体系,以覆盖度、渗透度、回应度和满意度作为衡量治理效果的二级指标,是目前数字政府研究中可信度较高、使用较多的数据。

本文对有关变量筛选、剔除缺失值以及年龄不在[18,80]内的观测值、合并匹配省份数据后,最终获得17586个样本数据。

(二)变量说明

1. 被解释变量

本研究的被解释变量为居民幸福感。本文采用衡量居民幸福感的具体做法是:根据CFPS中关于主观态度模块的问题“有多幸福”,该回答选择范围为“0~10分”,0分代表最低,10分代表最高。

2.解释变量

本文的解释变量为数字政府。通过清华大学数据治理研究中心发布的《2020数字政府发展指数报告》中的省级数字政府发展指数来衡量数字政府发展水平。根据发展程度,报告将31 个省级政府划分为引领型(70分以上)、优质型(65~70分)、 特色型(60~65分)、发展型(50~60分)、追赶型(50分以下) 5 种不同类型。由于本文验证假设涉及到非线性模型,为防止回归系数过小不便于展示,数字政府发展指数已除以10。

3.调节变量

本文将数字融入作为调节变量,并将其划分为两个维度:使用意愿和使用能力。

使用意愿通过网络重要性所涉及的5个题项衡量,因为重要性越高,个体使用的意愿越强,具体包括“网络对工作重要性”“网络对休闲娱乐重要性”“网络对与家人和朋友保持联系重要性”“网络对学习重要性”“网络对日常生活重要性”。这五项均在1~5之间打分,1 表示非常不重要,5 表示非常重要,由于这5道题目是在“是否使用移动设备上网”或“是否使用电脑上网”回答“是”的基础上进行的,因此对于这2道题目均回答为“否”的被访者赋值为“0”,而后将5个题项答案加总,获得使用意愿的取值。

使用能力通过使用行为预测,包括4个题项,分别是“过去一周,你是否玩过网络游戏”“过去一周,你是否在网上购物”“过去一周,你是否看过短視频或直播类网络平台节目”“过去一周,你是否使用网络学习”,由于这4道题目同样是在“是否使用移动设备上网”和“是否使用电脑上网”均回答“是”的基础上进行的,因此对4个题项与前文5个题项作相同处理并加总,获得使用能力的取值。

4.控制变量

综合可能影响居民幸福感的因素以及数据可得性,本文选取的控制变量主要包括个体、家庭、社会三个层面。个体层面的变量主要由户籍、性别、受教育水平、年龄、婚姻、工作状态、工作满意度等,同时加入年龄平方项作为控制变量,以缓解遗漏变量偏误;家庭层面的变量为家庭人口规模;社会层面的变量包括主观社会地位、社会信任、人均GDP(取对数)等。详见表1。

(三)模型设定

本文使用OLS进行回归,主要出于以下原因:首先,在幸福感影响因素的回归中,OLS回归和有序选择模型结果几乎没有不同,即无论是系数的显著性和系数的符号都是一致的(Ferrer-i-Carbonell和Frijters,2004),而OLS回归的结果更加直观、更容易解释;其次,在使用有序选择模型时通常很难解释调节变量的边际效应。因此,本文将使用OLS模型进行回归分析,并使用Oprobit模型进行稳健性检验。

五、实证结果

(一)全样本基准回归分析

以居民幸福感作为被解释变量,数字政府发展水平作为核心解释变量,包括户籍、性别、受教育水平、年龄等作为控制变量,使用OLS进行回归分析。前文提出假设数字政府与居民幸福感之间存在非线性关系,因此本文对居民幸福感与数字政府发展水平一次项进行回归,依次加入数字政府发展水平二次项和三次项,并进一步加入控制变量进行对比。线性模型不控制变量时,一次项系数不显著,控制变量后一次项系数显著;无论是否控制变量,二次回归模型和三次回归模型均显著,且R2增大,因此本文认为有必要引入高次项。

根据Lind和Mehlum(2010)提出的“U”形关系(包括“正U”形“倒U”形关系)检验应包括以下三步:1.二次项系数应显著,“正U”形关系系数应显著为正,“倒U”形系数应显著为负;2. 曲线的两个端点斜率要明显陡峭;3.极值点(即对称轴)的取值应在dg的取值范围内。同理,三次回归模型也应满足系数、端点斜率以及极值点三方面的要求,基于此本文分别对二次回归模型和三次回归模型进行检验。

根据三次函数的性质,三次函数一阶导数等于零时,所得的解即为函数取极值时对应的dg的值,据此求得三次回归模型(模型6)的极值点dg取值为5.158、8.325,由于dg的取值范围为[3.96,7.67],右侧极值点不在取值范围内,因此数字政府与居民幸福感之间并不存在三次关系。

根据Lind和Mehlum研究开发的utest命令可以检验数字政府与居民幸福感之间是否存在“U”形关系。本文对模型5使用该命令检验,结果表明以上三个条件均满足:基准回归模型dg2的系数显著且为负,条件1满足(utest的P值为0.000305,在1%的水平上显著),且由此可以判断可能是“倒U”形关系;检验结果显示,曲线左侧斜率为0.190,P值为0.0003054,在1%的水平上显著,右侧曲线斜率为-0.443,P值为7.37e-12,在1%的水平上显著,满足条件2;dg的取值范围为[3.96,7.67],极值点5.073833处于此区间内,满足条件3。因此,居民幸福感与数字政府之间存在非线性关系,且表现为“倒U”形关系(见图1)。而本文最终构建的主要模型如下,其中,dg表示数字政府发展水平,X代表一组控制变量。

Happiness=β0+β1dg+β2dg2+αX+ε

对于数字政府与居民幸福感之间的“倒U”形關系,本文尝试做出如下解释:

其一,党的十八大以来,我国数字政府建设迎来全新发展阶段,但是这一阶段数字政府发展呈现出“基础设施投资驱动”和“高位政治推动”叠加的双重动因特征。经过近10年高速发展,双轮驱动的边际效益递减,“供给端-需求端”失衡的深层次困境逐渐显现,数字政府发展水平较高、处于引领开拓地位的省份“发展瓶颈”遭遇公众“预期走高”,期望与现实之间短期内难以有效匹配,“期望上升”效应导致公众幸福感出现向下拐点。

其二,当前各个省份在数字政府治理效果不同维度上差异性较大,总体来看覆盖度、渗透度大幅提升。线上政务服务成为政府提供各项服务的首选项甚至必选项,一方面额外给公众带来了学习成本,另一方面也可能由于无法自主选择线下服务而导致群众产生排斥心理与逆反情绪(李燕,2021),部分抵消了数字政府带来的幸福感,由此数字政府发展对居民幸福感产生负向影响。

(二)数字融入的调节作用

本文从使用意愿、使用能力两个维度验证数字融入的调节作用,分别引入两个变量与数字政府平方项的交乘项,构建出如下模型,其中M代表一组调节变量。此外,由于中心化并不影响系数以及显著性,同时为了更方便观察拐点的变化,本文未对相关变量进行中心化处理。根据Haans等(2016)的研究,对“U”形关系的调节作用进行分析时,应包括拐点(是否左右移动)和曲线形状(是平缓、陡峭还是不变)两个方面,本文也从这两个方面考察数字融入的调节作用。

Happiness=β0+β1dg+β2dg2+β3M*dg+β4M*dg2+β5M+αX+ε

1.调节变量对曲线形态的影响

调节变量对曲线形态的影响可通过调节变量与二次项交乘项的系数进行判断(朱丹、周守华,2018),如果系数显著为正,则当调节变量越大时“倒U”形曲线顶点曲率越大,曲线越平缓,起负向调节作用;如果系数显著为负,则当调节变量越大时“倒U”形曲线顶点曲率越小,曲线越陡峭,正向调节解释变量和被解释变量之间的关系。根据表3,两个调节变量与二次项交乘项的系数均显著为正,即调节变量越大会使“倒U”形曲线更加平缓,说明数字融入水平的提高会削弱数字政府发展对居民幸福感的正向影响,这似乎和我们的经验判断产生了反差,对此,本文将在验证拐点变化后一并作出解释。

2.调节变量对曲线拐点的影响

对于曲线拐点的移动,可以根据β1β4-β2β3的值来判断,当β1β4-β2β3>0时,曲线拐点发生右移,当β1β4-β2β3<0时,曲线拐点左移(Haans等,2016)。由表4中的计算结果可以看出,数字融入两个维度均有β1β4-β2β3<0,因此,每个调节变量都引起拐点的左移,意味着“倒U”形曲线的拐点右侧覆盖的省份增多。

综上,假设H2a和假设H2b均得到验证。根据前文数字政府与幸福感之间“倒U”形关系的探讨,进一步解释数字融入的调节作用。

在数字政府建设起步期,居民更多的是将数字政府与过去传统政务服务进行纵向比较,而随着数字政府逐步深入人们的工作和生活之中,成为理所当然的公共服务供给平台与渠道,居民则更多的是将数字政府与发展更快的在线商业服务进行横向比较。高融入水平的居民,由于有意愿、有技能,更加频繁地接触各类在线服务,因此,相较于低融入水平的居民,会更加期望从数字政府中获得与商业服务相似的体验(张晓、鲍静,2018)。期望与现实间的差距反而会削弱数字政府对居民幸福感的正向影响,导致曲线平缓,同时拐点左移。

同时我们也注意到,表3中的数据显示数字融入两个维度均显著正向影响居民幸福感,因此本文虽发现高数字融入水平会削弱数字政府对居民幸福感的正向影响,但并不意味着促进数字融入没有积极意义。不过数字融入对居民幸福感的直接影响并非本文讨论的重点,因此不再赘述。

(三)稳健性检验

1.本文使用省级政府网上政务服务能力作为数字政府衡量指标进行稳健性检验。《网上政务服务能力(政务服务“好差评”)调查评估报告(2020)》是国办电子政务办公室委托中央党校(国家行政学院)电子政务研究中心开展的第三方调查评估,调查对象包括31个省级政府,数据具有较高的可信度。本文将总指数作为数字政府衡量指标,并除以10,回归结果如表5所示,与基准回归结果一致,研究结果稳健。

2.本文将OLS模型作为主要回归分析模型,用Oprobit模型进行稳健性检验,正如前文所展示的结果,Oprobit模型与OLS模型回归结果一致,研究结果依旧稳健。

3.为缓解内生性,本文参考伦晓波和刘颜(2022)的方法,采用2000年每百人固定电话年末用户数作为数字政府发展水平的工具变量,主要出于以下两方面考虑:一方面,当地历史上电信基础设施会影响后续互联网技术的应用和数字政府的发展;另一方面,固定电话等传统电信工具对居民幸福感的影响也逐渐式微,在一定程度上满足外生性条件。2SLS回归结果如表7所示。KP-LM统计量P值为0.000,说明不存在工具变量识别不足的问题。检验弱工具变量的CD-Wald F统计量全部显著大于10%水平下7.03的临界值,说明不存在弱工具变量问题。结果表明,考虑内生性问题后,采用工具变量法进行估计的回归结果与基准回归保持一致,研究结果依旧稳健。

六、结论与启示

数字政府是政府对社会演进到数字形态的适应性调整,是未来政府的变革方向,是不可阻挡的发展趋势。提高数字政府建设水平,服务公众,提高居民幸福感是众望所归。本文将2020年中国家庭追踪调查数据与数字政府发展指数结合,实证分析了数字政府发展水平与居民幸福感的关系,以及数字融入两个维度——使用意愿和使用能力的调节作用。研究发现:首先,数字政府水平与居民幸福感之间不是简单的线性关系,二者之间呈现“倒U”形关系;其次,数字融入两个维度都会抑制数字政府对居民幸福感的正向影响,使曲线趋于平缓;最后,数字融入两个维度都可能促进曲线拐点左移。

值得注意的是,“倒U”形关系是一种描述性现象,我们不能将拐点左右简单分割为“不及”与“过”两个区间,将“倒U”形关系片面理解为“过犹不及”效应。因为数字政府水平与居民幸福感之间是主客观因素交互影响的,自变量作用过程中包含着相互独立或相互联系的对抗性关系,如衡量数字政府治理效果的指标包含覆盖度、渗透度、回应度和满意度,彼此之间可能存在紧张和对抗关系,组合后以“净效应”表现在自变量与因变量的关系中,导致变化方向相反,构成一种增减交互效应。

本研究具有如下启示:首先,对于位于曲线右侧发展阶段的“引领-优质-特色型”省份,应着力“向外看”,即有效回应公众需求,要借助其资金、技术和人力的比较优势继续深耕,探索政务服务发展的新方向和新渠道。同时,实现动态化民意需求汇聚与社会风险感知,避免由于供需错配抵消数字政府发展带来的促进效应。其次,对于位于曲线左侧的“追赶型”省份,应着重提高数字政府的基础能力建设,可依据已有的建设和发展经验,争取国家政策扶持,从制度设计、机制保障、标准建设等方面着手提升数字政府治理效果,增强居民幸福感。最后,对于位于曲线中部的“发展型”省份,需要找准自身定位,持續加大开发力度,弥补数字渠道内容与政务功能短板,应以先进省份的建设经验为参照,适度超前谋划,变被动为主动,实现高质量内涵式发展,持续扩大数字政府建设的正外部效应,实现公共服务的精准滴灌和双向触达。

不同地区在数字政府治理效果的四个维度上,既要注重覆盖度、渗透度,也要同步提升回应度,着力提高群众满意度。数字创新不是目的而是手段,“以人民为中心”是数字政府建设的根本导向,所以应遵循“人在回路”原则,即从规划、设计、执行到反馈的“全生命周期”都以用户为中心,将政府对民意诉求的采纳与回应、民众参与意识与参与效能等作为衡量治理效果的重要指标,避免“数字形式主义”导致的目标偏离与效果异化。此外,线上政务服务与线下政务服务并不是取代的关系,应发挥传统线下政务服务的支撑作用,根据数字弱势群体的特点合理安排过渡期的制度政策,避免由于隐性强制使用带来的居民幸福感削弱。

尽管本文研究发现,高数字融入水平群体由于高期望水平,会削弱数字政府对居民幸福感的正向效应,倒逼数字政府改革,但是也要谨防低融入水平群体被边缘化,造成社会福祉的损失。数字政府建设过程中应做好双方需求的平衡,在积极回应高融入水平群体的需求的同时也应注重促进数字融入、减少数字不平等。因此,一方面应加强数字政务服务使用宣传,使居民充分感受到其有用性、易用性和便利性,提高数字政府使用意愿;另一方面,也要提高公众数字素养,关注不同群体的数字生活状况,尤其是银发网民群体,避免公共资源代际分配不平等。

数字政府发展的社会影响亟需得到有效评估,当前研究的主要局限表现为:首先,本文研究方法限于定量研究,囿于现有数据库,数字政府对居民幸福感的影响机制并不能完全揭示出来,因此未来可通过调查问卷引入更多的相关变量、通过半结构化访谈探索背后的心理机制等方式展开深入探究;其次,本文所使用的数字政府发展指数为省级数据,行政层级相对较高,对居民生活的影响力深度和广度都较为欠缺,但是由于我国数字政府发展具有高位政治推动的特征,因此在一定程度上可以反映行政区域内的整体水平,未来随着数字政府评估的发展,可考察市甚至区、县一级政府数字政府发展水平对居民幸福感的影响;最后,本文所用为横截面数据,仅通过这些数据无法洞悉数字政府建设进程可能对居民幸福感带来的影响,未来可以使用面板数据对本研究进行拓展。

参考文献:

[1]陈涛、梁哲浩,2022:《从网络围观到满意度:政府在线回应的“溢出”效应》,《求索》第1期。

[2]戴长征、鲍静,2017:《数字政府治理——基于社会形态演变进程的考察》,《中国行政管理》第9期。

[3]丁守海、徐政、张普阳,2021:《新发展格局下我国经济高质量发展提升人民幸福感的实证研究》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》第2期。

[4]葛蕾蕾、陈昱睿,2020:《媒体使用对居民幸福感的影响研究》,《烟台大学学报(哲学社会科学版)》第4期。

[5]郭喜、李政蓉,2018:《新一代信息技术驱动下的政府转型——从网络政府到数据政府、智慧政府》,《行政论坛》第4期。

[6]胡原、曾维忠、蓝红星、任彦军,2022:《精准扶贫提高了贫困户的幸福感吗——基于CLDS数据的实证分析》,《农业技术经济》第5期。

[7]黄曦、傅红春,2019:《财政支出政策、收入水平与居民幸福感——来自中国综合社会调查的分析》,《经济与管理》第2期。

[8]李晓方、谷民崇,2022:《公共部门数字化转型中的“数字形式主义”:基于行动者的分析框架与类型分析》,《电子政务》第5期。

[9]李晓昀、邓崧、胡佳,2021:《数字技术赋能乡镇政务服务:逻辑、障碍与进路》,《电子政务》第8期。

[10] 李燕,2021:《“互联网+政务服务”公民获得感:理论内涵与测量维度》,《探索》第4期。

[11] 刘翠霞,2021:《数字化融入差异:代际数字鸿沟的反思与测量——基于CGSS 2017数据的探索性实证分析》,《南通大学学报(社会科学版)》第5期。

[12] 卢珂、梁照鸿,2022:《智慧政务服务的过程性整合分析》,《中国行政管理》第3期。

[13] 伦晓波、刘颜,2022:《数字政府、数字经济与绿色技术创新》,《山西财经大学学报》第4期。

[14] 马亮,2019:《国家治理、行政负担与公民幸福感——以“互联网+政务服务”为例》,《华南理工大学学报(社会科学版)》第1期。

[15] 马亮,2022:《网上办事不求人:政府数字化转型与社会关系重塑》,《电子政务》第5期。

[16] 祁玲玲、賴静萍,2013:《政府行为、政治信任与主观幸福感》,《学术研究》第7期。

[17] 宋士杰、宋小康、赵宇翔、朱庆华,2019:《互联网使用对于老年人孤独感缓解的影响——基于CHARLS数据的实证研究》,《图书与情报》第1期。

[18] 王辉,2021:《城市社区老年人数字融入影响机制》,清华大学博士论文。

[19] 王益民、刘密霞,2016:《电子政务环境下的政府信息公开与电子参与的相关性研究》,《情报理论与实践》第10期。

[20] 韦路、张明新,2006:《第三道数字鸿沟:互联网上的知识沟》,《新闻与传播研究》第4期。

[21] 许海平、黄雅雯、刘玲,2021:《互联网使用、疏离感与农村居民幸福感——基于CGSS的微观经验证据》,《海南大学学报(人文社会科学版)》第6期。

[22] 闫慧、张鑫灿、殷宪斌,2018:《数字包容研究进展:内涵、影响因素与公共政策》,《图书与情报》第3期。

[23] 杨一帆、潘君豪,2021:《老年群体的数字融入困境及应对路径》,《新闻与写作》第3期。

[24] 翟云,2022:《中国数字政府建设的理论前沿问题》,《行政管理改革》第2期。

[25] 张军,2021:《提高数字政府建设水平》,《人民日报》10月29日。

[26] 张克中、何凌云,2012:《政府质量与国民幸福:文献回顾与评论》,《国外社会科学》第4期。

[27] 张晓、鲍静,2018:《数字政府即平台:英国政府数字化转型战略研究及其启示》,《中国行政管理》第3期。

[28] 赵娟、孟天广,2021:《数字政府的纵向治理逻辑:分层体系与协同治理》,《学海》第2期。

[29] 郑跃平、孔楚利、邓羽茜、李楚昭、廖宸婕、杨学敏,2022:《需求导向下的数字政府建设图景:认知、使用和评价》,《电子政务》第6期。

[30] 周烁、张文韬,2021:《互联网使用的主观福利效应分析》,《经济研究》第9期。

[31] 朱丹、周守华,2018:《战略变革、内部控制与企业绩效》,《中央财经大学学报》第2期。

[32] Andersen, T. B., 2009, E-Government as an Anti-corruption Strategy, Information Economics and Policy,21(3): 201-210.

[33] Bélanger, F. and Carter, L., 2009, The Impact of the Digital Divide on E-Government Use, Communications of the ACM, 52(4): 132-135.

[34] Bukenya, J. O., 2001, An Analysis of Quality of Life, Income Distribution and Rural Development in West Virginia, Morgantown, West Virginia University.

[35] Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E. and Smith, H. L., 1999, Subjective Well-being: Three Decades of Progress, Psychological Bulletin, 125(2): 276-302.

[36] Duncan, G., 2010, Should Happiness-maximization Be the Goal of Government?Journal of Happiness Studies, 11(2): 163-178.

[37] Eom, S. J. and Lee, J., 2022, Digital Government Transformation in Turbulent Times: Responses, Challenges, and Future Direction, Government Information Quarterly, 39(2): 101690.

[38] Ferrer-i-Carbonell, A. and Frijters, P., 2004, How Important is Methodology for the Estimates of the Determinants of Happiness? The Economic Journal, 114(497): 641-659.

[39] Goldfinch, S., 2007, Pessimism, Computer Failure, and Information Systems Development in the Public Sector, Public Administration Review, 67(5): 917-929.

[40] Haans, R. F. J., Pieters, C. and He, Z. L., 2016, Thinking about U: Theorizing and Testing U-and Inverted U-shaped Relationships in Strategy Research, Strategic Management Journal, 37(7): 1177-1195.

[41] Helliwell, J. F. and Huang, H., 2008, Hows Your Government? International Evidence Linking Good Government and Well-being, British Journal of Political Science, 38(4): 595-619.

[42] Khan, A., Krishnan, S. and Dhir, A., 2021, Electronic Government and Corruption: Systematic Literature Review, Framework, and Agenda for Future Research, Technological Forecasting and Social Change, 167: 120737.

[43] Li, Q. and An, L., 2020, Corruption Takes away Happiness: Evidence from a Cross-national Study, Journal of Happiness Studies, 21(2): 485-504.

[44] Lind, J. T. and Mehlums, H., 2010, With or without U? The Appropriate Test for a U-shaped Relationship, Oxford Bulletin of Economics and Statistic, 72(1): 109-118.

[45] Madsen, C. ., Lindgren, I. and Melin, U.,2022, The Accidental Caseworker-How Digital Self-service Influences Citizens Administrative Burden, Government Information Quarterly, 39(1): 101653.

[46] McBride, M., 2010, Money, Happiness, and Aspirations: An Experimental Study, Journal of Economic Behavior & Organization, 74(3): 262-276.

[47] Nie, N. H., Hillygus, D. S. and Erbring, L., 2002, Internet Use, Interpersonal Relations, and Sociability, The Internet in Everyday Life, 213-243.

[48] Ott, J. C., 2011, Government and Happiness in 130 Nations: Good Governance Fosters Higher Level and More Equality of Happiness, Social Indicators Research, 102(1): 3-22.

[49] Pénard, T., Poussing, N. and Suire, R., 2013, Does the Internet Make People Happier? The Journal of Socio-Economics, 46: 105-116.

[50] Sharma, S., Kar, A. K., Gupta, M. P., Dwivedi, Y. K. and Janssen, M., 2022, Digital Citizen Empowerment: A Systematic Literature Review of Theories and Development Models, Information Technology for Development, 28(4):660-687.

[51] Twizeyimana, J. D. and Andersson, A., 2019, The Public Value of E-Government-A Literature Review, Government Information Quarterly, 36(2): 167-178.

[52] Veenhoven, R., 2004, Happiness as a Public Policy Aim: The Greatest Happiness Principle, Positive Psychology in Practice,658-678.

Digital Government, Digital Integration and Residents Happiness

Shangguan Lina1, Meng Xiang 2 and Du Yuping3

(1.2. School of Political Science and Public Administration, Wuhan University;

3. Jianghan University Library)

Abstract: Digital integration is an effective path to bridge the digital divide, and it is an inclusive “thick concept” with more analytical value and explanatory effect, presenting an individuals vision of action. The paper, based on the 2020 China Family Panel Studies (CFPS) data and the 2020 Digital Government Development Index, explores the impact of digital government on residents happiness and the moderating effect of digital integration. The results show that the impact of digital government on residents happiness is not linear but inverted U-shaped. In addition, both dimensions of digital integration suppress the positive impact of digital government on residents happiness, thus flattening the inverted U-shaped curve and shifting the turning point to the left. According to the research results, in the process of promoting the construction of digital government, all localities should adhere to the public demand orientation, reasonably formulate digital government development policies according to regional differences, balance the needs of groups with high and low integration level, focus on cultivating public digital literacy, pay attention to the digital living conditions of different groups, and avoid unequal distribution of digital public resources between generations.

Key Words:digital government; residents happiness; digital integration; government services; digital divide

責任编辑邓悦