“核心素养” 下的 “预期实验结果-结论” 解题策略

赵开勇

摘要 基因定位是现代遗传学探究的重要内容之一,也是高考考查的主干知识。通过分析“假说-演绎法”在解“核基因定位”习题中的应用,构建“预期实验结果-結论”解题模型,培养学生遗传与变异、基因与性状、结构与功能的生命观念,发展学生归纳与概括、演绎与推理、模型与建模的科学思维和实验设计的科学探究能力,通过模型的拓展应用树立社会责任感,提升学生的学科核心素养。

关键词 核心素养解题策略假说-演绎法模型

中图分类号 G633.91 文献标志码 B

文件编号:1003-7586(2023)03-0075-04

假说-演绎法(Hypothetico-deductive-method)又称假说-演绎推理,是现代科学探究中常用的一种科学方法,指在观察和分析的基础上发现问题后,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论。如果实验结果与预期结论相符,证明假说正确,反之,则说明假说错误。

“预期实验结果-结论”是以探究为背景的实验题的主要设问,其区分度较高、难度较大,历来受命题者青睐。在解探究性实验题时,学生或教师无法落实“完成实验获得实际结果”,只能根据假说进行演绎推理,回答推测得到的预期结果。

通过分析“假说-演绎法”在解“核基因定位”习题中的应用,构建“预期实验结果-结论”解题模型,意图培养学生的生命观念,发展、强化和完善学生的科学思维和科学探究能力,促使学生树立社会责任感,提升学科核心素养。解题模型的具体应用途径较多,下面以习题为例讲述解题策略。

1 利用情境贯彻新课程标准培养生命观念

生命观念是对观察到的生命现象及相互关系或特性进行解释后的抽象,是人们经过实证后的观点,是能够理解或解释生物学相关事件和现象的意识、观念和思想方法,是新课程标准核心素养的基础和支柱,更是育人价值观的显著表现。基因定位习题是对教材概念的深度考查,通过试题情境及解答化抽象为形象,引导学生深入理解相关概念,明白概念的内涵和联系,培养学生遗传与变异、基因与性状、结构与功能的生命观念,提升学科核心素养。

2 精选试题发展科学思维、科学探究能力

科学思维和科学探究是高中生物学科核心素养的重要内容,科学思维是指尊重事实和证据,崇尚严谨和务实的求知态度,运用科学的思维方法认识事物、解决实际问题的思维习惯和能力;科学探究是指能够发现现实世界中的生物学问题,针对特定的生物学现象,进行观察、提问、实验设计、方案实施以及交流与结果讨论的能力。通过相关习题的练习有助于发展学生归纳与概括、演绎与推理、模型与建模的科学思维和实验设计的探究能力,提升学科核心素养。

【例1】某植物的花色和株高受核基因的控制,其中 A、a 分别控制红花和白花这对相对性状,B、b 分别控制高茎和矮茎这对相对性状,现有基因型为AaBb的个体,不知Aa、Bb基因在染色体上的分布情况。现提供表现型为白花矮茎的植株若干,请设计一次杂交实验探究上述红花高茎植株的两对基因在染色体上的关系(不考虑基因突变、染色体变异、交叉互换),并预期实验结果及对应的结论。

试题解析:利用“假说-演绎法”的一般程序分析本题并作答,其解题步骤如下。

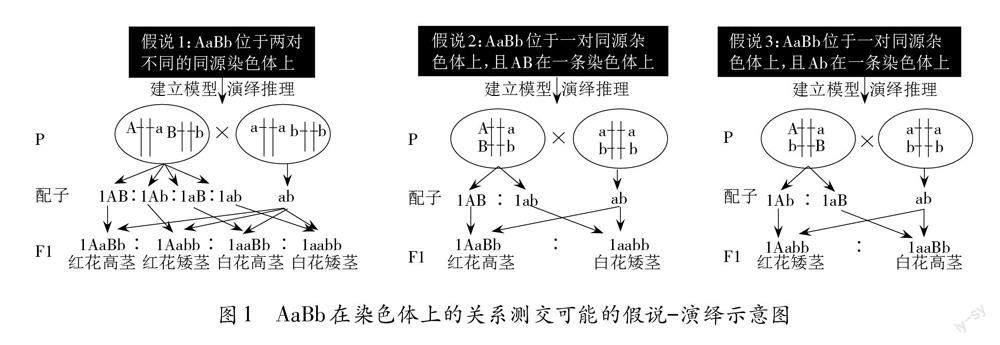

分析问题作假说:假说要有科学性,而不是天马行空的猜测。试题欲探究Aa、Bb 这两对基因在染色体上的关系,“两者可能存在哪些关系”就是要提出的假说。首先,考虑基因遵循自由组合定律时的分布,即Aa、Bb 位于两对不同的同源染色体上;其次,考虑基因遵循分离定律时的分布,即Aa、Bb位于一对同源杂色体上,该假说又可下分 A、B 在一条染色体上和 A、B 不在一条染色体上。归纳概括其基因在染色体上的位置可提出三种假说,包括① Aa、Bb位于两对不同的同源染色体上;② Aa、Bb 位于一对同源染色体上,且A、B 在一条染色体上;③ Aa、Bb 位于一对同源染色体上,且A、b在一条染色体上。

依据条件定实验:在题干的限制下设计实验,确定观察的实验现象即实验结果。根据题干条件可设计杂交实验:红花高茎植株与白花矮茎植株杂交(测交),观察并统计F1的表现型及比例。

演绎推理来预测:演绎是预测的过程,即根据假说及实验设计进行科学推理得出预期结果。根据3种假说分别建立基因在染色体上的亲本细胞模型(图1),演绎推理获得有关F1的预期表现型及比例。

预期+假说答案出:“预期实验结果-结论”中的预期实验结果、结论分别是什么,将两者以假设复句的结构组合即为答案。预期实验结果即图1中F1的表现型及比例,而结论为对应的假说。

答案:设计红花高茎植株与白花矮茎植株的杂交实验,观察统计F1的表现型及比例,预期实验结果-结论如下。

Ⅰ.若F1表现型及比例为红花高茎∶红花矮茎∶白花高茎∶白花矮茎=1∶1∶1∶1,则基因Aa、Bb位于两对不同的同源染色体上。

Ⅱ.若F1表现型及比例为红花高茎∶白花矮茎=1∶1,则基因Aa、Bb 位于一对同源染色体上且A、B 在一条染色体上。

Ⅲ.若F1表现型及比例为红花矮茎∶白花高茎=1∶1,则基因 Aa、Bb 位于一对同源染色体上且 A、b 在一条染色体上。

【例2】1993年中国科学家首次在普通棉花的染色体上导入能控制合成毒素蛋白的B基因,培育出了抗虫棉。已知棉花短纤维由基因A控制,现有一基因型为AaB 的短纤维抗虫棉植株(减数分裂时不发生交叉互换,也不考虑致死现象)。请设计实验探究 B 基因与A、a 基因所在染色体的关系,写出实验思路、预期实验结果及对应的结论。

试题解析:利用“假说-演绎法”的一般程序对本题分析作答,其解题步骤如下。

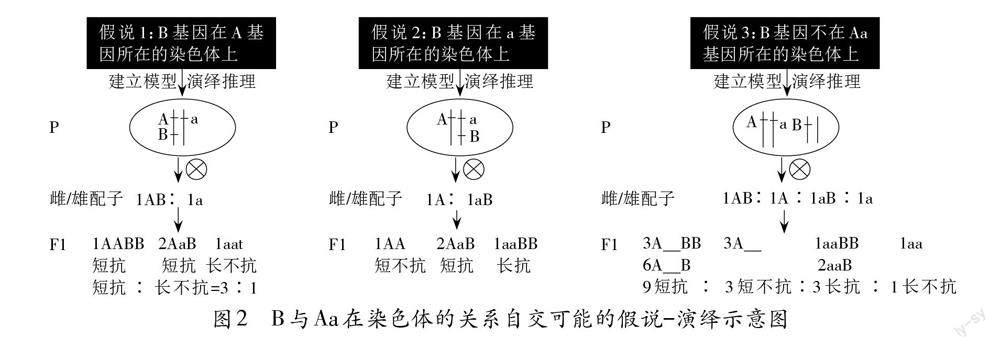

分析问题作假说:试题探究的问题为B基因与A、 a 基因所在染色体间的关系,假说应针对两者可能存在哪些位置关系提出。基于科学分析和归纳概括可提出三种假说,分别为:① B 基因在A 基因所在的染色体上;②B基因在a基因所在的染色体上;③B基因不在Aa基因所在的染色体上。

依据条件定实验:考虑到题干只提供了抗虫棉植株,且棉花为两性花,因此设计自交实验并观察、统计 F1的表现型及比例。

演绎推理来预测:根据假说分别建立基因在染色体上的亲本细胞模型(图2),基于实验设计进行演绎推理得到F1的预期表现型及比例。

预期+假说答案出:图2中,F1的表现型及比例和相应的假说(结论)结合即为答案。

答案:令抗虫棉植株自交,观察统计 F1的表现型及比例,预期实验结果-结论如下。

Ⅰ.若 F1表现型及比例为短纤维抗虫∶长纤维不抗虫=3∶1,则B基因在A基因所在的染色体上。

Ⅱ.若 F1表现型及比例为短纤维不抗虫∶短纤维抗虫∶长纤维抗虫=1∶2∶1,则 B 基因在 a 基因所在的染色体上。

Ⅲ.若 F1表现型及比例为短纤维抗虫∶短纤维不抗虫∶长纤维抗虫∶长纤维不抗虫=9∶3∶13∶11,则 B 基因不在Aa基因所在的染色体上。

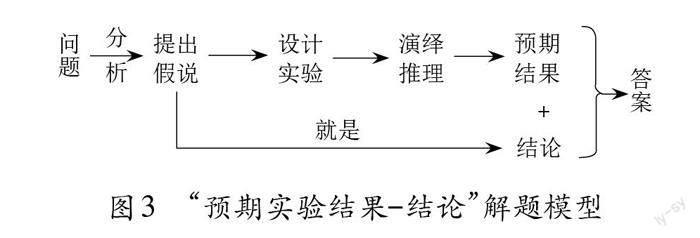

3 建立模型强化科学思维、科学探究能力

上述试题的解答过程呈现出一定的规律性,依据“假说-演绎法”的一般程序及上述解题过程构建“预期实验结果-结论”解题模型强化科学思维和科学探究能力,提升学生的生物学核心素养(图3)。

4 应用模型深化科学思维、科学探究能力

对学生核心素养的培养是一个长期且逐渐丰富和完善的过程,在上述解题模型的应用过程中可深化学生的科学思维、科學探究能力,提升学科核心素养。

【例3】某雌雄同株二倍体植物的绿叶和紫叶是一对相对性状,受多对等位基因控制(Aa、Bb),其中绿叶对紫叶为显性。某研究小组在种植该植物的绿叶品系时,偶然发现了两株紫叶植株。若已确定两株紫叶植株分别由不同的等位基因突变导致,请设计实验探究这两个突变基因是否位于一对同源染色体上。写出实验思路、预期实验结果及对应的结论。

试题解析:根据图3“预期实验结果-结论”解题模型顺序作答。

分析问题作假说:本题探究的问题是控制紫叶的两个不同突变基因是否位于一对同源染色体上,可提出两种假说,即①控制紫叶的两个突变基因位于一对同源染色体上;②控制紫叶的两个突变基因位于两对同源染色体上。

依据条件定实验:要探究控制紫叶突变植株的两个突变基因是否位于一对同源染色体上,需要让控制紫叶的两个突变基因重整于一个植株,为此设计两紫叶植株杂交实验,观察统计F1的表现型及比例。

演绎推理来预测:据题意,两个紫叶植株的基因型分别是aaBB、AAbb。根据假说分别建立基因在染色体上的亲本细胞模型(图4),再根据实验设计进行演绎推理获得 F1预期表现型及比例。下图 F1均为绿叶,不能区分假说1和假说2,设计的实验存在缺陷,需作补充。由于该植物为雌雄同株,再让 F1自交,观察能否通过 F2的表现型及比例进行区分。演绎推理结果显示基于F2可以区分假说1和假说2。

预期+假说答案出:图4中,F2的表现型及比例与相应的假说(结论)结合即为答案。

答案:实验思路为两紫叶植株杂交获得 F1,F1再自交得 F2,观察统计 F2的表现型及比例,预期实验结果-结论如下。

Ⅰ.若F2绿叶∶紫叶=1∶1,则这两个突变基因位于一对同源染色体上。

Ⅱ.若F2绿叶∶紫叶=9∶7,则这两个突变基因位于两对同源染色体上。

【例4】在一野生果蝇种群中,由于核基因突变产生了一只隐性雌果蝇,请设计实验探究该突变基因位于哪条染色体上。请写出实验思路,预期实验结果及对应的结论。

试题解析:根据图3“预期实验结果-结论”解题模型顺序作答。

分析问题作假说:本题探究的问题是控制果蝇的基因位于什么染色体上。果蝇是雌雄异体X、Y 型性别决定的动物,其突变基因在染色体上的位置有三种可能:①在常染色体上;②只在X 染色体上;③在X、 Y染色体的同源区段。

依据条件定实验:依据题目给出的条件,可设计突变型隐性雌果蝇与野生型雄果蝇作杂交实验并观察、统计F1的表现型及比例。

演绎推理来预测:根据假说和设计实验得杂交组合分别为 aa×AA、XaXa×XAY、XaXa×XAYA 。观察演绎结果(图5)发现,假说1、假说3中子一代F1结果相同,需利用 F1继续开展杂交实验并观察 F2的表现型及比例才可区分。

预期+假说答案出:图5中,F1或F2的表现型及比例与相应的假说(结论)结合即为答案。

答案:实验思路为隐性雌果蝇与野生型雄果蝇杂交,观察统计后代的表现型及比例,预期实验结果-结论如下。

Ⅰ.若 F1既有野生型又有突变型,则该突变基因位于X染色体上。

Ⅱ.若 F1全为野生型,且 F1的雌雄个体交配后观察、统计F2的表现型及比例发现:①野生型∶突变型=3∶1,且突变型雌雄个体都有,则该突变基因位于常染色体上;②野生型∶突变型=3∶1、但突变型只有雌性,则该突变基因位于X、Y染色体的同源区段上。

5 修改模型完善科学思维、科学探究能力

通过分析例3和例4中假说-演绎法的应用,可以发现演绎不但能预测结果,还能检验设计的实验有无缺陷。同时也反映出图3“解题模型”的不足,须修正模型以优化解题思路,完善科学思维,提升探究能力和核心素养,修正后的“解题模型”如图6所示。

6 拓展应用贯彻新课程标准树立社会责任

社会责任是指基于生物学认识,参与个人与社会事务的讨论,做出理性解释和判断,解决生产生活问题的担当和能力。

本模型模型建立在“假说-演绎法”的基础上,具有科学性;同时又可应用于不同的探究活动中,具有普遍性。不同的探究活动其特殊性在于提出假说、设计实验、预期结果的内容不同,但流程相似。因此,该模型可用于其它探究性试题的解答和研究性学习等探究活动的指导,在模型的拓展应用过程中帮助学生树立社会责任感,落实立德树人的根本任务,提升生物学核心素养。