汉隶

——中国书法艺术的第二个高峰

□ 苏士澍

隶书发展到西汉中晚期,已进入了成熟期。其特点是点画俯仰分明,笔势上的波磔已经确立,字的形体由长方趋于扁方,由纵势变为横势;书写风格也由古朴变为端秀。如:1973年河北定县四十号汉墓出土的西汉简古佚书,1978年青海大通县一一五号汉墓出土的西汉简古佚书、文书,甘肃敦煌出土的新莽天凤元年(14)木牍,都可作为西汉晚期趋于成熟时期的“汉隶”的实证。

1976年,青年时期的苏士澍在创作

苏士澍(中)与启功先生(左)、徐邦达先生(右)在一起

1993年,苏士澍为书法爱好者授课

苏士澍(右)向启功先生求教

苏士澍(左)与国家级制墨大师冯良才先生探讨制墨工艺

苏士澍(右一)和中日碑帖专家交流

2018年6月,苏士澍(后排中)在香港粉岭五旬节于良发小学讲授书法艺术,并赠“东方之珠”题字

西汉简版和帛书不仅是研究汉隶发展的第一手资料,而且也是汉隶墨迹的艺术宝库。

从已发现的西汉简牍看,书法严谨和书写工整的隶书多见于经籍和官书诏令。如居延出土的《尧典》残简,罗布淖尔出土的《论语·公冶长》残简等。1959年甘肃武威磨嘴子第六号汉墓出土的《仪礼》简都是较规整的汉隶。这些隶书,结体大都略呈斜势,笔画中敛,体势开张。它们虽不像碑刻那样矜持、庄重,但在简书中,还是较严谨的。河北定县出土的汉简《论语》等经籍,书写更趋工整秀丽,似用扁笔书写。以上的简书均为较严谨的隶书书体。居延汉简与上述典籍的书风有明显的差异。因为居延的简书多是修筑边塞、屯田、置亭燧所遗的屯戍文书,出于关塞官吏之手,书写大都草率、急就。但也正因为书写不甚经意,倒呈现出生动多姿的汉隶书法。汉代墨迹除简书之外,还见诸陶器、漆器等器物上的墨书题记,书风极富特色。如东汉永寿二年(156)陶罐上的题字和熹平元年(172)陶瓶题字,都极为生动、自然。特别是后者,系用退笔书写,带有很浓的行书意味,看来在隶书发展的同时,这种近乎“真书化”的行书,已在东汉民间开始孕育了。

汉初善写隶书的人可以入仕做官,民间注重书法形成风气,这除了社会生活的发展,需要更为简便的书写方式外,当时上层统治者的爱好、提倡也是一种重要的因素。据《汉书》记载,如西汉武帝刘彻、元帝刘奭、许后等,东汉的光武帝刘秀、章帝刘炟、安帝刘祜、灵帝刘弘等均对书法发展给予重视,特别是灵帝刘弘鸿都门学之设,“善书之人鳞集。万流仰风,争工笔札”①;“灵帝征天下工书于鸿都门,至数百人,八分称(师)宜官为最”②。汉灵帝刘弘在政治上虽是一个极其昏庸残暴的君主,但他在文学艺术上却是一个有力的倡导者和改革者。他提倡建造的鸿都门与书画院相似,是我国书法史上第一个研究书法的机构。它的出现说明书法在汉代已作为一门独立的艺术门类,步入中国古老艺术的殿堂。

在东汉桓帝、灵帝时期,立碑之风盛行,一时墓碑石阙等大兴。这是因为汉代统治阶级以及整个上层社会,除浮华、好名之风外,“崇死厚葬”的风习极为普遍。尤其是东汉,因为实行“征辟”“察举”,以名取士制度和尊儒,受儒家注重“教行”的思想影响,所以当时一些富家显贵出资造墓,为自己书丹、树碑,用以扬其功德,夸其显贵。对石料的选择、碑碣的造型及碑文书法风格的选择都相当考究,而这些客观条件,正造成了完美和谐的汉代碑刻艺术。所以“自后汉以来,碑碣云起”③。据杨殿珣编著《石刻题跋索引》记载:东汉时期的碑、志、石经、题名题记、诗词、杂刻六类等共约四百七十馀石。最能代表汉代书法艺术的还应属那些碑刻隶书。正如王澍所说:“隶法以汉为极,每碑各出一奇,莫有同者。”

苏士澍 江山风景六言联 纸本 2016年释文:江山如此多娇;风景这边独好。集毛主席词句。丙申冬,苏士澍敬书。钤印:天池苏氏(白)士澍(朱)大吉祥(朱)长庆(白)

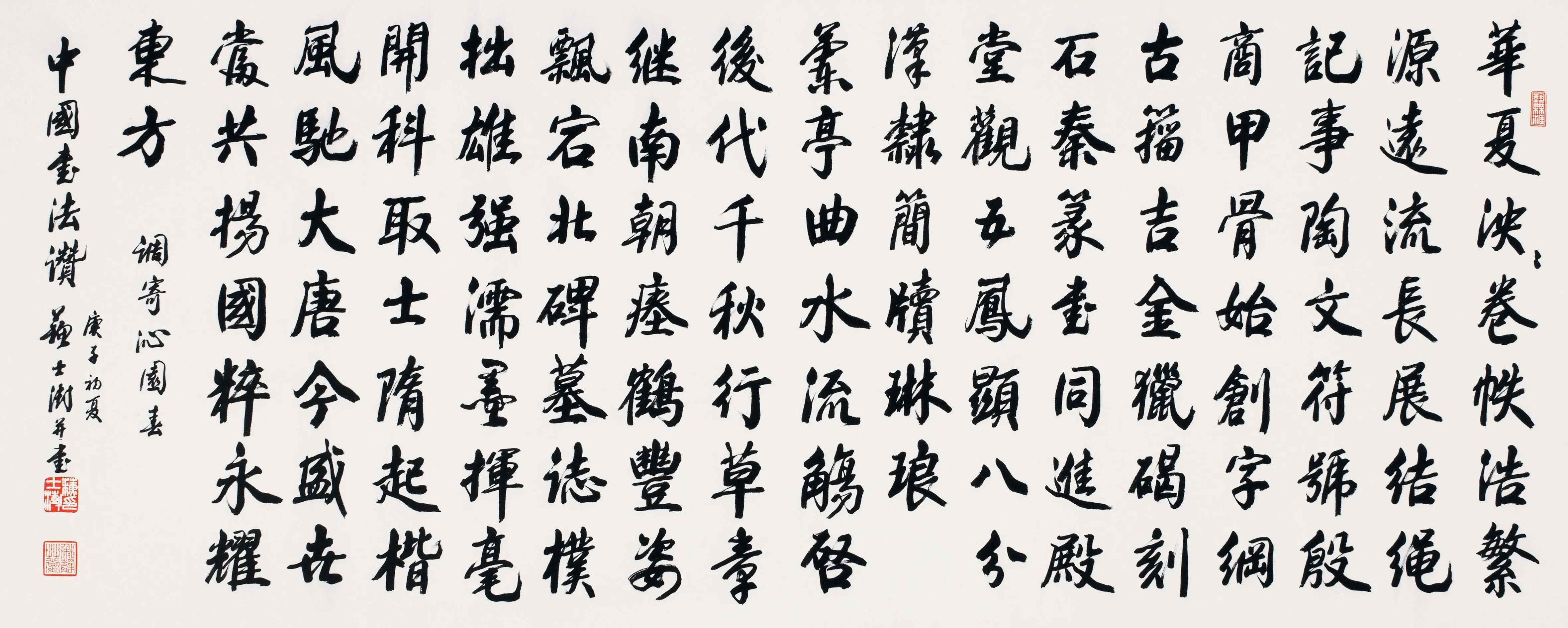

苏士澍 沁园春·中国书法赞 纸本 2020年释文:华夏泱泱,卷帙浩繁,源远流长。展结绳记事,陶文符号;殷商甲骨,始创字纲。古籀吉金,猎碣刻石,秦篆书同进殿堂。观五凤,显八分汉隶,简牍琳琅。兰亭曲水流觞,启后代千秋行草章。继南朝瘗鹤,丰姿飘宕;北碑墓志,朴拙雄强。濡墨挥毫,开科取士,隋起楷风驰大唐。今盛世,当共扬国粹,永耀东方。《调寄沁园春·中国书法赞》。庚子初夏,苏士澍并书。钤印:苏士澍印(白)味静草堂(朱)艺无涯(白)

传世的汉碑有数百种之多,这些汉碑从书法角度来分析,一般可分为三种类型:一种是属于法度严谨、端庄秀美一类。代表碑刻有《乙瑛碑》《史晨碑》《张景碑》《礼器碑》《华山碑》《郑固碑》《韩仁铭》《朝侯小子残石》《熹平石经》《曹全碑》《孔彪碑》《刘熊碑》《武梁祠画像题字》等。当然这一类里,如果再仔细推敲每通碑刻的笔法和结构的话,又可分出若干种。第一是属于清丽典雅、俊逸舒展一类。如:《乙瑛碑》《史晨碑》属于端庄典雅型;《朝侯小子残石》《韩仁铭》属于飘逸俊美型;《华山碑》《白石神君碑》属于开张遒劲型等等,不一一列举。第二,是属于雄强茂密、厚重古朴一类。代表碑刻有《张迁碑》《鲜于璜碑》《幽州书佐秦君阙》《衡方碑》等,这一类大体风格接近,笔势方棱,结构稳重,如认真揣摩也各有千秋。《张迁碑》偏于险劲,《衡方碑》偏于宽博,《鲜于璜碑》偏于厚重等等。第三,是属于纵横跌宕、率真自然一类,且多为刻石。如:《石门颂》《杨淮表记》《鄐君开通褒斜道刻石》《右扶风丞李禹刻石》等可为代表。这一类刻石因有的是刻在摩崖上,字体较大,随山坡起伏,石面凹凸不平,只能因势刻石,所以字体显得纵横交错,自然而任情,给人一种天真烂漫之感。这些刻石尽管大部分刻在摩崖上,但每个刻石风格不同。如《石门颂》表现出奇纵奔放的笔势;《鄐君开通褒斜道刻石》《右扶风丞李禹刻石》等,则表现出方整宽博的结体,《杨淮表记》是体现了朴茂挺拔的气势。

汉碑的书法艺术不仅表现在碑文上,而碑额的书法风格也同样丰富多彩。每通碑额字数不多,或篆或隶,有的虽寥寥数笔,却意趣无穷。如:《张迁碑》的碑额是汉碑碑额中字数较多的,计十二字。其全文是“汉故穀城长荡阴令张君表颂”。此额篆隶相间,刚柔相济,字里行间,参差错落,将缪篆、汉印熔为一炉,如:“穀”“城”“张”等字,篆法曲折盘绕,而又豪迈奔放,率真自然。《鲜于璜碑》碑额为阳文,结体稳重而不呆板,多取汉印之法。《闻熹长韩仁铭》立于汉灵帝熹平四年(175),碑额笔致流畅,行笔中的提按顿挫,使转灵活,韵味浓郁。在汉碑碑额中,这种追求笔锋效果、刻意求“写”的碑额,原有《华山》《孔宙》《袁博》《赵菿》诸碑,这数种汉碑碑额都是突出篆书的笔意。而《白石神君碑》碑额则是以隶书的笔意来追求“写”的效果,更显得笔墨淋漓,恬润流畅,很有墨迹未干的感觉。

近年来,在山东等地新发现的汉碑及残石很多。如1980年在山东枣庄市台儿庄区张山子公社出土的《张山子熹平三年残碑》。通观全碑,体势方正,平直朴茂,既有《张迁碑》方整古拙的韵味,又有《礼器碑》瘦劲挺拔的笔致,诚然是开《张迁》《礼器》之先河。1982年在山东平度县灰埠乡侯家村发现的《王舍人碑》也使人耳目一新。特别是碑制造型为螭首、龟趺,线条流畅,雕刻精致。一般认为螭首龟趺常见于唐代,这次发现在汉碑上,而且是那么完整,真可谓绝品了。此碑镌立于光和六年(183),是在《华山》《史晨》之后,《曹全》《张迁》之前,笔法峻峭工整,其峻峭似《曹全》、工整似《史晨》,在众多的汉碑中,以突出醒目的挑笔为主要特征。还有近年来在山东曲阜书院公社陶落村出土的《陶洛残碑》和微山县两城公社南泊麻风病院内的《南薄残碑》,也都是典型的东汉晚期作品。这些碑刻,其书风沉厚,波磔分明,结体方整,布置匀称,骨力雄健,俨然一派汉隶神韵。1983年在山东高密县出土的《孙仲隐碑》是近年出土最完整的一通汉碑,上尖下方,无题额也无碑穿。既有《张迁碑》的质朴风韵,又有汉残石开张洞达的气势,是典型的民间作品。

除碑刻外,近年来还发现了不少刻石、摩崖题字、画像石题记、纪年画像砖、地名砖以及刑徒墓砖等。据不完全统计达上百种之多,分布地域很广,尤以山东、四川、河南、陕西、河北为多。这些题记和刻石,为研究汉代历史文化和书法艺术提供了新资料。再如:1977年山东巨野红土山出土的西汉墓《黄肠刻石》,1979年山东曲阜九龙山出土的《王陵塞石刻字》,及近年收藏在山东济宁市博物馆的泗水熹平二年(173)刻石,原有1983年在云峰山发现的天柱山中平三年(186)题记等。这些刻石题字,篆隶相同,用笔轻松放纵,结体随意,开阔舒展,各肆其奇。从这些无拘无束的民间书风作品可以推知,隶书在汉代民间使用的广泛和基础的深厚。有的砖瓦文更为稚拙天真,有的石刻题记书体较怪异笨拙,有的摩崖题字参差起伏……这些特征都是规整的汉碑中所没有的,也是无法表现的。历来书家多不重视民间书法的美学价值,被认为不登大雅之堂的“丑”“俗”之物。其实,正是这些民间书体,包含着更多的并非刻意雕琢的自然美和质朴美,蕴藏着无限的生命力。

在汉代民间书体里,不但有隶书的成分,而且也有篆书的成分;有的由于书写随意率真而放纵,所以还有“今行”和“今草”的意味;有时因结字整齐,不作波磔,自然流露出真书的意味。如《流沙坠简》中的西汉神爵四年(前58)简,罗振玉就认为“为今楷之滥觞”。西汉《武威王杖诏令册》,也明显的带有真书意味。而在东汉简《甲渠候粟君所责寇恩事册》中的字,已有“今行”的意态。这是说的简书,汉代晚期的刻石,同样可以看到由“隶”变“真”的痕迹。如《安国墓祠题记》《封龙山碑》都是处于“真书化”过程中的汉隶。在隶书发展的过程中,既孕育了真书、行书,也孕育了草书。而那些过分强调整饬、规范,结构过于拘谨、呆板,笔致千篇一律,近于程式化的隶书,发展到了东汉末年,便已成为毫无生气的汉隶的“馆阁体”。如《熹平石经》就是这种隶书的典型。此后真书逐渐兴起于魏晋,隶书便渐为真书所取代。

注释:

①[清]康有为《广艺舟双楫·本汉第七》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年,第1795页。

②[唐]张怀瓘《书断》,《历代书法论文选》,第182页。

③[东汉]班固《汉书》,中华书局,2007年,第78页。

苏士澍 浣溪沙 纸本 2017年释文:浣溪沙。民众今朝歌与书,心弦齐振望京都。向来天地共荣枯。十路英才商国是,九州前景入蓝图。大同世界小康途。十九大召开之际,神州瞩目、民心所向有感。《调寄浣溪沙》。苏士澍并书。钤印:天池苏氏(白)士澍(朱)丁酉(白)岁岁平安(朱)游于艺(白)