“写意精神”的激活与再生

——以中央文史研究馆馆员画家群体的思考与创作为例

□ 韩少玄

近代以来,在西方现代文明、以及随之裹挟而来的写实绘画传统的冲击之下,作为中国画艺术立身之本的“写意精神”在很长一段时间里可以说是几近凋零、命悬一线,这也使得百余年来中国画的发展呈现出与传统文人画截然不同的面向与相貌。

但是从另一个角度来看,中国画的“写意精神”却并没有因此而销声匿迹,而是作为“潜流”始终以潜移默化的方式影响着近代以来的中国画创作。因此,近代以来的中国画并没有因外部社会文化环境的变化而改弦易辙,更没有陷入“穷途末路”的窘境。那么,以此为背景,进一步考察和讨论当下时代中国画的“写意精神”,就成为一个特别饶有兴味的议题。而且更重要的是,中国画的“写意精神”不仅对中国画自身而言不可或缺,实际上同时也是中国传统美学精神和文化精神的一种形象体现,由此而言,“写意精神”的存在境况关乎整体意义上民族文化、文明的命运。换言之,在当下时代致力探寻如何才能实现“让中华文明在现代化进程中焕发出新的蓬勃生机”①的语境中,对中国画“写意精神”相关问题的思辨,乃是一项无法忽视的重要工作。

事实证明,当下为数不少的创作者和研究者在提倡、保全中国画的“写意精神”方面多有思考且有所建树,对此,本文无意全面概述,只就中央文史研究馆馆员画家(以下简称为“馆员画家”)这一特定的中国画创作群体进入对此一问题的观照、剖析。

一、激活和再生的可能:中国画“写意精神”的当下际遇

如果说,近代以来中国画“写意精神”的失落或者说近乎湮灭乃是不争的事实,那么导致这一切的缘由是什么?再进一步,如果说在经历了百余年的沉潜之后中国画的“写意精神”在当下再度获得了某种被激活的可能性,那么,这种可能性的根源何在、理由何在?这样的两个问题,是在讨论馆员画家群体与中国画“写意精神”的关联性之前首先需要予以廓清的。当然,在正式面对这两个问题之前,还需要特别交待清楚的一点是究竟何谓中国画的“写意精神”。

在一般的认识和叙述中,中国画往往被分为工笔、写意两种创作类型,但事实上,这种分类方式对领悟中国画的“写意精神”会带来不必要的干扰和误导。因为,在写意中国画和中国画的“写意精神”之间并不能贸然划等号。也就是说,“写意精神”乃是整体意义上中国画的本质特征,而不仅仅是某一种中国画的专属特征。所谓“写意精神”,概括而言,指的是中国画作品(实际上也包括其他中国艺术门类)中蕴含的人与自然万物相亲相和、一体同理的文化精神和美学精神,而这种文化精神和美学精神长久以来乃是传统文人艺术家借以安身立命的根本所在。

从以上对于“写意精神”基本意涵的概括性描述可以看出来,“写意精神”的存在,与传统中国社会、文化是协调一致的。或者说,正是传统中国的社会文化环境孕育了中国画的“写意精神”。那么,近代以来,中国画的“写意精神”由“显”而“隐”,并且遭受到诸多近乎无理的质疑和斥责,其根本的原因就在于传统中国社会文化秩序的溃败、紊乱。彼时,思想激进的中国知识分子大多视强调人的理性精神、强调人与自然对立的西方现代文明为先进,而视传统中国以“天人合一”为核心观念的文化以及由此一文化铸就的社会秩序为腐朽、落伍,进而欲将此一社会文化所孕育的中国画抛入历史的“垃圾堆”,而中国画的“写意精神”也不免随之蒙尘。因此可以看到,无论是在20世纪初期“美术革命”的语境中,还是在20世纪中叶“中国画改造”的语境中,中国画的“写意精神”无形中都被写实绘画的现实性和客观性所代替、所遮掩。如前文所言,尽管如此,中国画的“写意精神”并没有因此绝迹,而是悄无声息地保全着中国画的一线血脉,并在当下显现出某种“复兴”的迹象。正是在当下中国传统文化出现复兴迹象的现实境遇中,被传统文人士大夫用以自我安顿、寻求解脱的中国画的“写意精神”,再度引发了创作者、研究者的关注。可以预见的是,以此为契机,以“写意精神”为主导,中国画会日渐“回返”、并注定在此“回返”中再次以其本真的天性自然生发,刻意求新求变的思维终究会被沉定、超脱的心境所替代。

那么,鉴于馆员画家的特殊身份,成为当下中国画“写意精神”的回返和再激活过程中最不可或缺的一个群体,常有振聋发聩之声发出。如馆员画家马振声先生就曾郑重指出“中国艺术的基本精神是写意的,中国的绘画不能离开这个基本精神,因此我觉得学习中国画的切入点还是应该在‘写’上做文章,这是跟西方绘画一个最大的区别”②;王明明先生也说“写意,是中国艺术的重要特征。这种特征,决定了中国的诗词、绘画等在精神上具有相通性。‘意境’作为中国诗词、绘画共同的追求,打通了诗画审美的理想之境,也成就了诗书画印一体的传统中国画形式”③;而李燕先生在其父苦禅先生的授意下曾写有《中国写意画浅论》一文并期待“……当我通过‘中国写意画’得以结论‘中国写意艺术体系’的时候,我深深感到,它正期待着我们(艺术家、理论家与热忱的观众们)充分运用现代智慧成果,去予以更深入的探索和研究……”④这里再进一步就馆员画家与中国画“写意精神”的特殊渊源,可以概括为如下几点:

杨延文 狮子林印象 69×138cm 纸本设色 中央文史研究馆藏

其一,馆员画家是传统士人精神的坚守者。近代以来,随着中国传统社会文化秩序的解体,曾经作为文化主体的文人士大夫被现代意义上的知识分子所代替,同时被替代的,某种程度上还有传统文人士大夫坚持家国同构、“天下兴亡匹夫有责”的使命感。自文史馆成立以来,历任馆员都自觉地承续了传统文人士大夫“家国天下”的情怀,以国为家、休戚与共,无一例外地把家国命运作为自己的分内事,正如侯德昌先生所言“书画创作之余,我关心时政民生。目睹近年来中国巨变,精神振奋。以习近平总书记为核心的党中央提出一系列新理论、新思想、新战略,特别是习近平系列讲话中引经据典,阐述思想,纵横捭阖,平实中蕴含着大智慧,展现出独特的语言风格和人格魅力,让我非常激动,也从中获得了力量”⑤。正是因为这样,馆员画家的中国画创作就始终是在民族复兴、文化复兴的层面上展开的,他们坚持“写意精神”,其实是在为中华民族优秀的传统文化“招魂”,因为他们无一例外都是新的文化语境中的“屈原”。

其二,馆员画家是文人画传统自觉的坚守者。翻检近代以来的中国文化史、艺术史,不难看到,学者和艺术家以或激进或保守的两种姿态处于两大相互对立、相互排斥的阵营中。事实也说明,在相当长的一段时间内,文化、艺术的激进主义者掌握着近乎绝对的话语权。在激进、保守的划分中,馆员画家显然属于后者,相对致力于用西方现代绘画观念和形式改造中国画的激进者,他们更多的是坚守着看似没落的传统文人画立场,没有因为强势而来的西方艺术潮流而迷失方向。而且我们也知道,之所以会有中央文史研究馆以及各地方文史研究馆的出现,正是为了给这样一批“固执”的“文化保守主义者”在一种对他们而言较为陌生而无法安住的社会文化语境里提供一个存身之所。在这个意义上,文史馆的馆员有类于文化艺术的“遗民”,所不同的是,他们只是坚守而不是保守,从中国画的角度来衡量,他们的存在也就无形中保全了中国画本真意义上的“写意精神”。

其三,馆员画家无一例外选择的是“入古出新”的创作路径。有研究者指出,中国传统社会、文化的一大特征(或者说是本质)乃是“万年一系”的“超稳定”状态,相反的是,西方社会、文化的历史演进则呈现出断裂式的特征,而这种不同的历史演进路径长久以来也造就了各自不同的文化、艺术思维。正如我们所见,西方的现代、后现代艺术频繁的花样翻新足以让人眼花缭乱,并在一定程度上左右着我们某些艺术工作者对于艺术创作规律的认知,以至于我们的文化艺术也在特定的时期坠入为创新而创新的泥沼。“保守”的馆员画家,在具体的创作路径选取上没有被时风所裹挟,而是坚定地遵循着传统文人画家“入古出新”的品性,不曾追逐时风而遗忘中国画的“写意精神”,从而也为中国画“写意精神”的再激活奠定了基础,正如金鸿钧先生在考察过印度、埃及、希腊的艺术现状后所感慨的:“可惜的是这几个文明古国的艺术几经断裂,他们现代的艺术完全跟随西方现代流派后面跑,几乎没有自己民族传统的影子。我们中国几千年文明史没有断线,中国画代代相传,遗产丰富,这是我们民族的骄傲。”⑥

需要强调的一点是,这里所说的馆员画家,指的是自中央文史研究馆成立以来的馆员画家整体,比如陈云诰、陈半丁、齐白石、萧龙友、钟刚中、孙诵昭、彭八百、张伯驹、卢光照、启功、秦岭云、郁风、张世简、欧阳中石、杨延文、宋雨桂、李小可等。他们的坚守,已然成为近代以来中国文化、艺术的一种别样的存在,其价值不容忽视。鉴于他们的成就,学界多有称道,下文的论述,主要侧重于现任馆员画家的思考和实践。

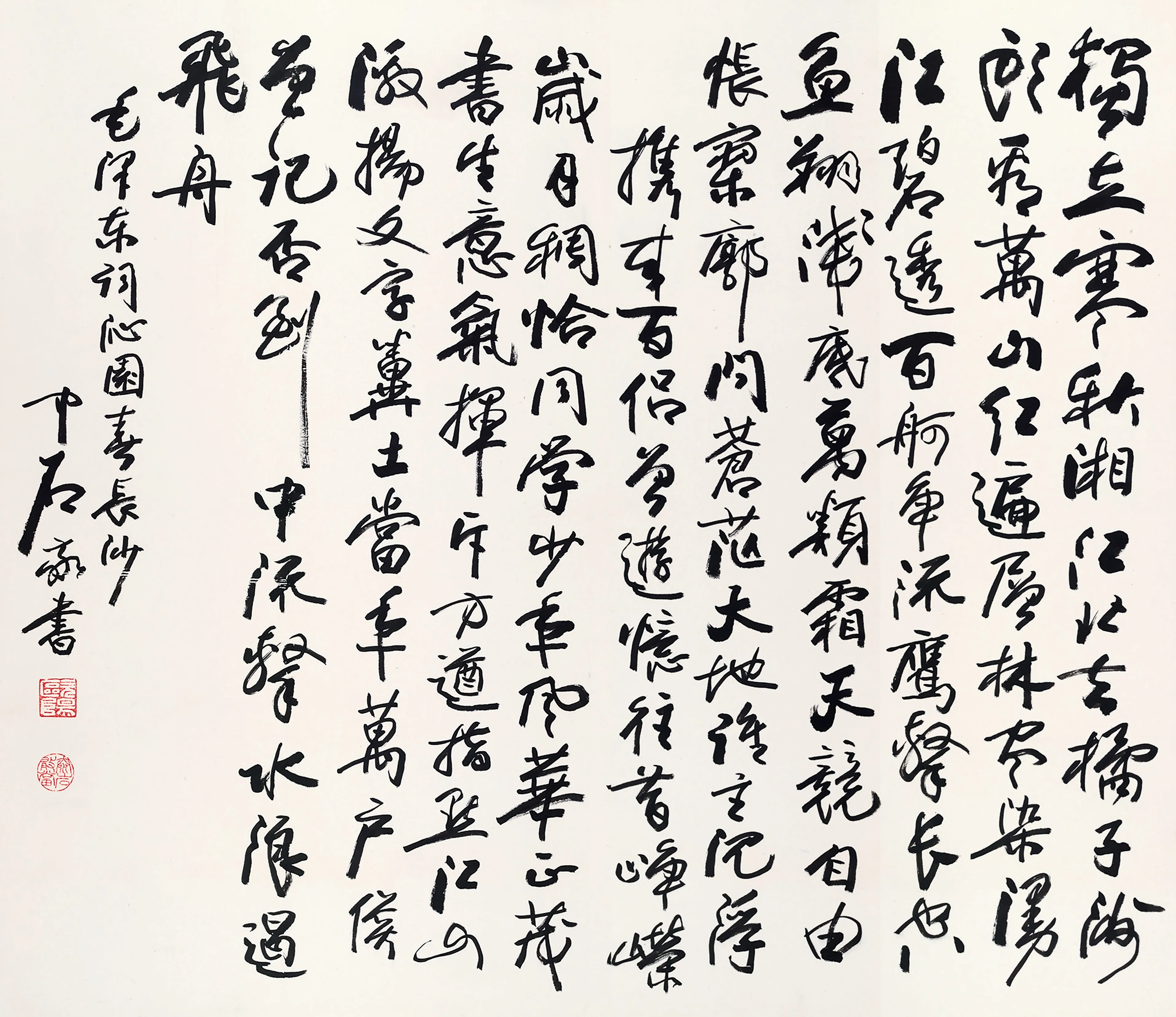

欧阳中石 毛泽东《沁园春·长沙》 164×187cm 纸本 中央文史研究馆藏

二、以回返的姿态开始:激活中国画“写意精神”的几条途径

不可否认的是,被放逐了“写意精神”的中国画,在近代以来的百余年里并非无所建树,因此“写意精神”的没落也就带有一定程度的必然性。但是随着现实社会文化的再次转变、对中国画提出新的要求和期待的时候,重新捡拾失落的“写意精神”,成为当下中国画家艰巨课题。当然,这绝对不是一项轻而易举就能完成的工作。以当下的馆员画家为例,可以看到,他们为了召唤被放逐的“写意精神”,开启了一项多方位的复原工程。

其一,重新确立中国画的文化坐标。

根据艺术史的经验,一种艺术的兴盛或者没落的缘由,绝非仅凭这一艺术门类或者形式自身可以解释。再进一步说,艺术史的兴衰,往往与社会文化史的沉浮、变迁同步,并且相当程度上随之沉浮、变迁,所谓“一代有一代之文艺”。如西方近代的文艺复兴,归根结底,与以理性精神为主导的思想启蒙运动、现代意义上的民族国家的独立是分不开的。那么同样的道理,近代以来中国画“写意精神”的没落与沉潜,显然也不仅仅是中国画自身的问题,而当代再次激活“写意精神”也就有必要从更宽泛意义上的社会文化层面着眼。或者更直接地说,需要重新把近代以来被斥为腐朽落后的中华民族的传统文化重新确立为中国画的立身之本,将中国画从西方现代文明话语的胁迫中解救出来,重新以中国文明的文化思维和审美诉求阐释中国画,而不再是把中国画生搬硬套地塞入西方现代艺术的观念和理论的话语框架。唯有如此,中国画以及中国画的“写意精神”才能重新获得再次生长的原点、“写意精神”的再激活才是可能的。由此而言,作为当下中国画的创作者,就有必要重新回归到中国传统文化的本位立场、在领悟其精要的基础上重新让中国画于此生根。作为馆员画家,程大利先生对此有着较为清晰的认识并致力于对传统文化的研习、以求得中国画“写意精神”的回归。他说:“儒、道、释,这三家哲学派生出了笔墨文化,当然远不止材料技术,它跟人生状态有关……从本质上说中国传统哲学更深刻,保护维系人类与宇宙的共存,所以很多西方学者认为未来的文化还是要属于中国的传统文化,东方古老哲学反而是未来社会的一剂良药。所以有人说二十一世纪是中国的世纪等等……”⑦梳理一下程大利先生此言的内在逻辑就是,当下时代需要中国文化的智慧,中国文化的智慧生成了中国画的“笔墨”,那么,激活中国画“写意精神”的第一步就是要回到中国文化的立场,而且这种回归不仅仅是中国画自身的需要,在中国画“写意精神”的身上已经被投注了来自世界的关切目光。无独有偶,张立辰先生也曾说:“中国画创作精要在于笔墨之美……可以说,它浓缩了中国人的文化心理与哲理思考以至审美表达及个性宣泄的全部内涵”“作为中国画家和理论家,也只有深入具体地通晓于笔墨形态及其结构规律、语言法则,才可能知优劣、辨美丑,才可能把握中国画表现的精神实质……这是中国哲学、文学、历史赋予作为‘文中之文’的绘画艺术非凡的审美理想追求。”⑧在这一问题的把握上,程大利先生、张立辰先生所做的判断是中肯的,也是可行的。如果当下的中国画创作者都能对中国的传统文化,以及中国传统文化与中国画的关系作如是观,相信中国画的“写意精神”的再激活就不仅是一种预想中的理论方案。

其二,重新回到以书入画、以诗入画的文人画传统。

宋雨桂 瑶海听涛图 97×181.5cm 纸本设色 2007年 中央文史研究馆藏

文人画之为文人画,就在于传统文人士大夫介入的同时将书法、诗歌等绘画之外的艺术元素引入绘画,使之成为一种综合性的艺术,并且成为一种从形式到思想内涵都浸染着文人特有审美与情思的独特艺术。也可以说,没有书法和诗歌的介入,文人画也就难以成其为文人画,所以唐代的王维会津津乐道“诗中有画、画中有诗”、元代的赵孟頫才会主张“书画本来同”。事实上,中国画之所以注重“写意精神”,也正是书法、诗歌介入绘画的结果,或者更准确地说,正是因为书法、诗歌的介入,才使得中国绘画中潜在的“写意精神”显现出来、并演变出一种独具特色的绘画形式。近代以来,传统文人画备受文化激进主义者的攻讦,在“写意精神”没落的同时,以书入画、以诗入画的法门也被搁置了。反过来说,如果希望再次激活中国画的“写意精神”,势必要重新回归于以书入画、以诗入画的传统文人画创作之路。作为馆员画家群体之一员,薛永年先生曾专门论及这一问题:“即使不往画上写字,也能够把书法线条的表现力用到画里,很多画家都如此。徐悲鸿、齐白石就有很好的书法修养,线条表现力就强。诗有诗的美,书法有书法的美,画有画的美,结合在一起就有独特的表现力……”进而说:“中国画是在一个长期的发展历史中形成的,它既跟别的国家的画有共同之处,也有不同的特点,它的特点的形成是跟中国的历史文化、哲学、美学、诗歌、书法都有关系,以致最后的文人画形成了一种特殊的综合性的特点,就是一张画上有画,还有用书法题的诗歌,甚至盖上篆刻图章,三种或者四种艺术组合在一张画里,这种结合实际是把相关艺术的特点以画为主组合起来,一起来发挥作用。画是个视觉的艺术,诗能使我们的联想、想象扩展开。书法艺术相对比较抽象,同样能够表达思想感情,就把绘画的表现力扩大了。”⑨诚如薛永年先生所言,书法、诗歌这两种艺术形式的介入,不仅增强了绘画自身的表现力,更重要的是多种艺术作用下的“文人画”以其“特殊性”和“综合性”完全改变或者说升华了中国画原有的性质和功能,区别就在于,书法、诗歌介入后而形成的文人画被赋予了形而上的“写意精神”,如果抽离了书法艺术特有的流动的书写性、诗歌艺术内在而抽象的情感结构和人文内涵,文人画的“写意精神”是不可想象的。所以,在当代试图再度激活中国画的“写意精神”,完全有必要由此着眼。当然也有一种观点认为,书法和诗歌的介入,固然造就了独一无二的文人画艺术,但是也无形中抑制了绘画作为一门独立艺术形式自身的潜能。表面看来,这一疑虑不无道理,但是论者却忽略了一门艺术形式潜能的激发离开异质因素的介入本身就是不可能的。这就是说,书法和诗歌的介入,其实并不是为中国画本身增加了什么而是真正意义上触及了其隐而不显的潜能。所以,中国画的“写意精神”并不是书法、诗歌所赋予的,但离开书法、诗歌的介入,中国画的“写意精神”作为一种潜能、一种可能性也注定难以显现,那么当中国画的“写意精神”再度隐晦的时候,重新借助书法、诗歌的力量予以唤醒,显然是极有必要的。

其三,回归中国画本真的写生方式。

传统写意文人画之所以在近代以来不断遭受批驳,原因之一,是因为明清以来的文人画家注重临摹、陈陈相因,因此中国画的“革命”者或者“改良”者主张放弃临摹转而用写生的方式激活中国画的生命活力。实际上,传统的文人画并非不注重写生,只是,写生的观念和方式有别于西方绘画。近代以来的中国画家,大多采用的是西方绘画的写生方式,注重对写生对象的视觉把握和客观再现,与此相比,传统文人则更多采用的是“游观”的写生方式,通过长时间与山川风物的厮磨将之内化为一种带有文人画家审美体验、生命情调的“心象”,然后以其独到的笔墨语言予以呈现。不确切地说,西方绘画的写生重在“再现”,而传统文人绘画的写生重在“表现”,当然西方艺术学话语体系中的“表现”概念用以支撑文人画的表达方式并不贴切。因为,所谓表现,某种意义上指的总是创作者主体在绘画中的在场,而在文人画中却是文人画家的缺席、退场而余下的“虚无之境”,也就是一种纯粹的自然之物的自在言说,这是西方绘画主客观对立的写生方式所无法想见的。当然,无法想见还有中国画的“写意精神”,因为“写意精神”的实质,就是某种不可言说之物在笔墨挥运过程中的显现。那么,试图在当代重新激活中国画的“写意精神”,也就有必要回归到传统文人“游观”的写生方式,在悟对自然的过程中进入“道境”。作为馆员画家,吴静山先生在这方面作出了极好的表率。正如论者所言,“吴静山却很少静对写生,而多是对景默记,心领神会”⑩,也正是凭借着中国画本真的写生方式,吴静山的绘画激活了“写意精神”,“对景默记,挥笔之时,凭记忆与意会。这样‘写真而不写实’的写生方式,令他笔下的《岷山胜概》《黄龙春色》《太行山云台之秋》,来自天地,又源自内心,吴静山在此间寻找到了一种‘笔随意动、天人合一’的酣畅淋漓……”⑪,所谓“写真而不写实”“笔随意动、天人合一”正是对中国画“写意精神”的形象诠释。这也说明,回归中国画自身的写生方式,也的确是重新激活中国画“写意精神”的一种切实可行的路径。

既然中国画的“写意精神”在近百余年里尘封已久、既然在当代需要将之重新激活,那么,这就注定是一个庞大而历时较长的“大工程”。这一“大工程”虽然不可能仅仅依靠馆员画家的努力就可以完成,但是至少可以看到,他们的努力却是行之有效的,也至少能给当下的中国画在激活“写意精神”的实践中带来必要的启示和助益。

三、面对当下与现实:激活中国画“写意精神”的深化思考与探索

在当代激活中国画的“写意精神”,更准确地说乃是一种多维度的建构。而建构的维度,恰恰与传统文人画在近代以来遭遇的危机和挑战相同一,也就是说,近代以来的某些异质性因素不仅让中国画的“写意精神”被迫沉寂,同时也为其“再生”提供了某种契机,并因此使得当下中国画的“写意精神”与传统文人画相比具备了新的内涵和形态,馆员画家在激活中国画的“写意精神”方面做了大量的工作。

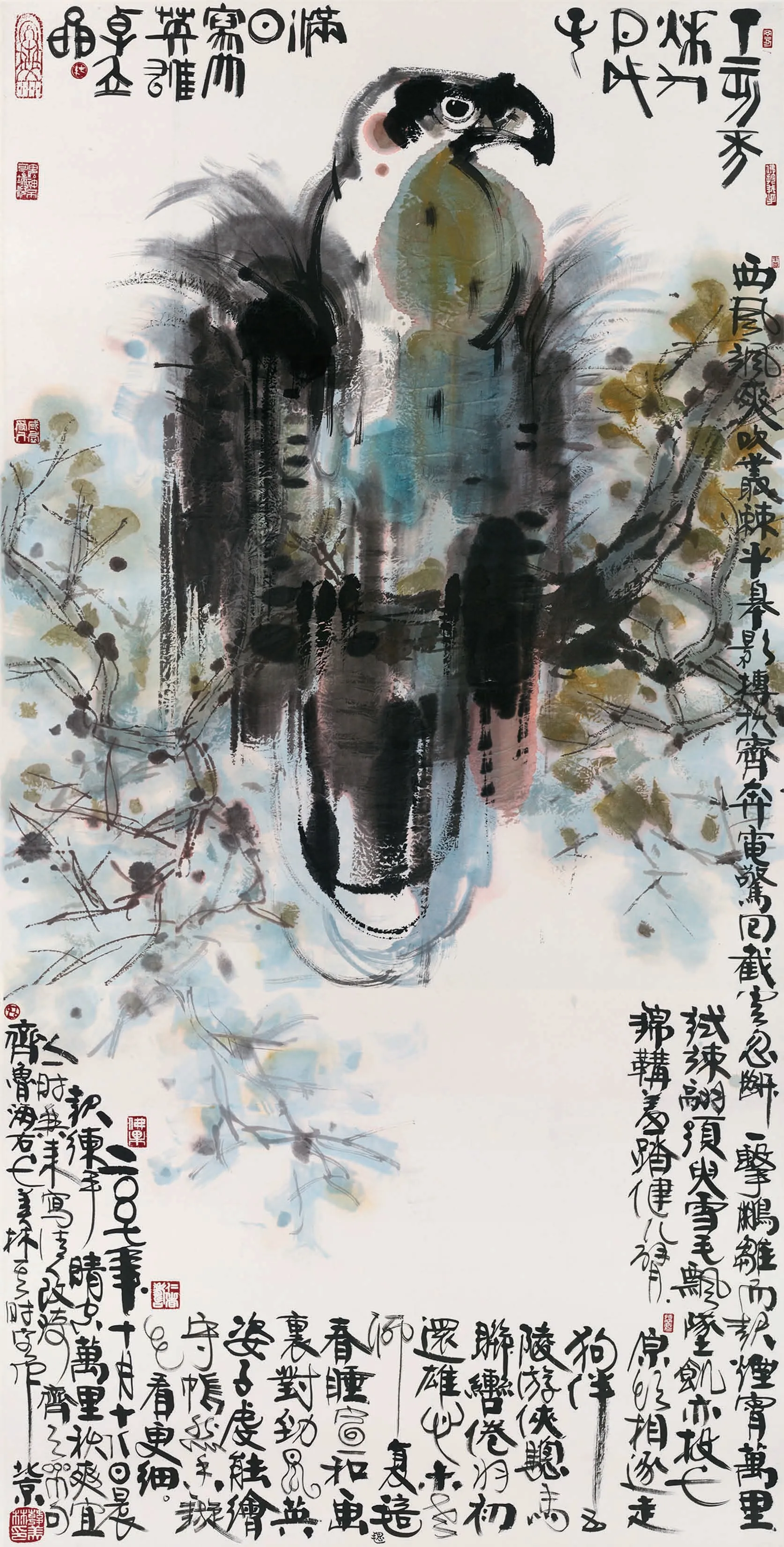

韩美林 雄鹰卓立图 纸本设色 2007年 中央文史研究馆藏

其一,靠近写实的“写意精神”。

需要承认的是,西方古典主义写实绘画的技法、风格,对近代以来的中国画创作产生了极为深远的影响,成为近代以来中国画不可割舍的一部分。甚至可以说,如果没有西方写实绘画的介入,近代以来的中国画依然会是明清文人画,尤其是无多生气的“四王”的延续,在此意义上,徐悲鸿、蒋兆和等主张和提倡写实主义的创作者所开创的中国画新风确实起到了“改良”中国画的作用。尽管如此,有西方写实绘画传统介入的中国画,在近代以来的发展也并非没有遗憾,其中“写意精神”的缺失就是特别值得注意的。那么,近代以来写实主义引导下的中国画是否能够重拾失落的“写意精神”,或者说中国画的“写意精神”能否与西方的写实绘画并存,实际上一直都是令创作者颇为困惑的事情。如果说徐悲鸿、蒋兆和以及他们之后的诸多中国画家,主要将精力用于如何将西方的写实绘画传统引介到长久以来不甚注重“形似”的中国画创作中而无暇顾及“写意精神”的问题,那么,当下的中国画家则应该以更多精力思考如何才能在师法西方写实绘画传统的基础上而不至于丢弃中国画本有的“写意精神”。以此为观照的视阈基点,可以发现,冯远先生的中国画思考和创作为如何妥善解决中国画“写意精神”与西方绘画写实传统之间的矛盾这一问题作出了有力的回答。在一次访谈中,冯远先生尝言:“……如何将写实的优长与写意的高蹈有效和谐地兼融一炉,就成为中国画家的世纪课题。坦率地说,写实造型与写意笔墨之间确实是一对矛盾,绝对超越有难度,但有限兼融是有可能的。20世纪60年代的浙派人物画便做出了有益、成功的尝试,其影响甚广,解决的方法不外乎是:造型向写意倾斜,强化形与笔墨的意;笔墨向写实接近,适度增强塑造意味,尽量达成两者的和谐。”⑫如其所言,他的中国画创作就体现了“造型向写意倾斜”“笔墨向写实靠近”的努力,在代表作《今生来世》《世纪智者》《星火》《远山》《中华人文图》《公仆》等作品中,笔墨和造型的冲突被一种内在的更具形而上意味而无法具体言传的精神品格所化解,在化解“写实”“写意”矛盾的同时将中国画创作提升到了新的历史高度,而这种无法言传的内在之物即是“写意精神”。当然,每一个探索者都有可能在相互矛盾的两者之间探寻到不尽相同的结合点和可能性,但至少可以确定的是,如果缺乏对于两者同时深入而透彻的把握,化解其间的矛盾是不可能的,于此冯远先生的艺术探索和实践也就具备了典范性的意义和价值。再如馆员画家杨力舟先生,他与王迎春先生合作的《太行铁壁》,同样是一件高度融合西方写实绘画造型结构与中国画“写意精神”的代表性作品,创作者运用别具匠心的艺术手法将画面人物形象与太行山体融为一体,同样实现了“笔墨向写实靠近”“造型向写意靠近”从而让中国画的“写意精神”在经历过西方写实绘画传统的淬炼后再生。如果说,“太行”是中国文化史、精神史上竖起的一座丰碑,那么《太行铁壁》同样在近代以来中国画的创作探索史上竖立起一座丰碑。

其二,回转入世的“写意精神”。

在西方文化、艺术的比照下,追问和阐释中国文化、艺术的本质,成为20世纪中国文化艺术学者的重要课题之一。徐复观在《中国艺术精神》一书中认为,庄、禅思想乃是中国文学艺术的灵魂,此论尽管不无偏颇,但是也基本符合中国文学艺术史的状况。的确,魏晋、唐宋开始,老庄思想、禅宗思想开始全面介入中国的文化艺术,尤其是文人士大夫的文学艺术创作,从而使他们的创作在精神层面上不期然地体现出一种超然出世的思想倾向,从而使得他们笔下的中国画“写意精神”也更多体现出庄禅思想的审美意味。不过需要反思的是,尽管以传统文人为主导的中国画“写意精神”主要筑基于偏于出世的庄、禅思想,在庄、禅思想与“写意精神”之间是不是存在必然的对应关系?确切而言,并不存在这样的必然对应。也就是说,中国画的“写意精神”可以是“庄、禅”的也可以是“儒家”的,可以是出世的也可以是入世的,如此也就为中国画“写意精神”的再激活奠定了基础。事实上,馆员画家群体在推动中国画“写意精神”入世、更新中国画“写意精神”内涵方面,做出了一些探索和尝试。馆员画家韩美林先生在演讲中指出:“……不能老停留在那个时代,不能老是画牡丹、虾米。学校要跟着时代走。我韩美林也得跟着这个时代走,我们永远不能跟着潮流走,潮会退下去,流会远去,我们必须跟着时代走,时代才是永恒的。”⑬如其所言,韩美林先生的艺术创作包括其中国画创作始终是与时代的发展相同步的,没有丝毫的腐朽、陈旧的意味。其中国画,吸收了传统文人大写意的内在气质,画面上的物象造型简约、优雅而真诚、质朴,同时抛弃了传统文人写意画的既定程式,无论构图还是笔墨、色彩都与当代的审美品性相贴切,较为成功地将中国画“写意精神”中冷寂、超脱的意味转换为更具人性温度的纯真、简雅之美。同样作为馆员画家,何家英先生富有“写意精神”的工笔人物画创作,始终以当下现实生活中的人物形象为主题,不过他剔除了现实中琐碎而沉重的“烟火气”,使之唯美化、空灵化,其代表作《秋冥》:“以精巧的构思,精湛细微的笔法打造了一个童话般的梦境,置身于其中的少女凝目冥思,婉约之中带着一丝伤感……”如论者所言:“对观者而言,这幅作品因少女迷茫情绪所带来的至美感受不仅是一种散淡的诗意,而且还是一种动人心魄的力量——观者会在身心俱醉的审美享受中获得精神的升华。《秋冥》的成功得源于何家英优异的控制力,一切都控制得如此和谐,如此完美而统一,在作品优美的叙事旋律中,即便最挑剔的耳朵,也难以捕捉到一丝瑕疵之音。”⑭实际上,何家英先生作品《秋冥》的成功同时还是因为他以“写意精神”观照生活、表现生活从而超越了生活。

靳尚谊 齐白石 100.5×80.2cm 油画 2015年

其三,借鉴现代的“写意精神”。

除了上文所提及的对于中国文化、艺术本质的探讨之外,中西文化、艺术的比较研究,同样是近代以来颇受学者关注的热点论题。讨论中,以中国画的“写意精神”比附西方绘画的现代精神的论者并不鲜见,但是需要明白的是,两者之间首先存在着质的不同。我们知道,西方的现代社会文化筑基于人与自然的二元对立,并由此带来了一系列的社会文化问题,而西方的现代艺术某种程度上正是开始于对这些问题进而是对西方现代文明的反思和质疑,那么,似乎两者是针锋相对的,但事实上无论是西方的现代社会文化还是带有自我反思性质的现代艺术都建立在二元对立思维之上,与中国画“写意精神”内在的天人合一的思维方式有着本质之别。简单地说,西方艺术的现代精神是以“人”为则,而中国画的“写意精神”是以“天”为则。虽然,两者有本质的差别,但是也不乏可沟通之处,比如两者都具有艺术语言形式某种程度的自觉自律,两者都具有某种超越绘画本体的追求形而上层面内涵的诉求(尽管此一层面具体内容有所区别)等等,这也就是刘海粟等致力于中国画创新的画家积极借鉴吸收后印象派绘画的基本原由。那么,在这一面向西方现代绘画进行吸取借鉴的过程中,对中国画的“写意精神”有何影响?简单地说,在这一过程中,中国画的创作者能够借助与西方现代绘画共性的部分以“新瓶装旧酒”的方式将自身的“写意精神”换一种方式、面貌予以表达。在近代以来的中国画创作中,有为数不少的创作者以此为路径和策略从事着激发中国画的“写意精神”并推动其再生的工作,除了刘海粟,还有林风眠、关良等。而且我们也可以看到,在馆员画家群体中,通过吸收借鉴西方现代绘画的优长以新的形式面貌呈现中国画“写意精神”的创作者也是存在的。如龙瑞先生的彩墨山水画,显然从后期印象派、抽象表现主义中吸收借鉴了不少表现元素,但是山水画自身高妙、玄远的审美意境和笔墨气韵却并没有因此而遮掩,从而成为借西方现代绘画以促进“写意精神”再生的代表性作品。其创作,从黄宾虹山水画中化出,而研究者已经指出黄宾虹的山水画与莫奈、塞尚以及修拉等西方现代绘画大师的作品颇多相通之处,龙瑞先生沿此路径将之发扬光大,在其山水画中将“写意精神”推向新的境地。而循此路径,程大利先生近年来创作的彩墨山水同样新意迭出,在“以形媚道”的同时“以色媚道”,在色墨交融中“写天”“写地”“写心性”“写自我”。再如郭怡孮先生用“技法重组”的创作手法所创作的“重彩写意”式“大花鸟”,尽可能吸收了西方绘画色彩、造型、构图之优长,但是他也始终坚守着中国画的“基因”,“在经历了几千年的文化积淀以后,中国画形成了一整套相对规范的创作、品评、审美标准,这些标准非常完善,非常系统,有着深刻的文化内涵和哲学思想,比如中国画‘似与不似’的造型观念,比如中国画的意境营造,中国画的写意精神、人文关怀、笔墨内涵,等等这一切,构成了中国画基本的传统内核,也就是我所说的传统基因。无论现代中国画怎么变化,怎么发展,这种‘基因’都是不能变的,变了就不是中国画了。什么东西可以变?工具材料、技法、技术可以变”⑮,进而论到“我的观点是,不仅传统中国画的各种技法可以重组,西画技法、日本画技法、装饰画技法、现代绘画技法等等,都可以借鉴、组合、融会”⑯,可以说,他的这一观念恰好道出了近代以来中国画创作者借西方现代绘画之名表达中国画“写意精神”之实的奥妙和准则。

其四,走向“跨界”的“写意精神”。

衡量、判断中国画的“写意精神”是否能够在当下时代被重新激活进而再生,还有一个重要却相对隐晦的途径,就是其“跨界”的能力。这其中的道理,一方面是因为所谓“写意精神”原本就并非中国画所独有,相反却是传统中国文人艺术的基本共同点所在。这意味着,“写意精神”本身就具有适用于不同艺术形式的“跨界”能力,那么如果“写意精神”在当下时代不再具备这一能力,即便能够在中国画中被激活,也只能说“写意精神”的生命力已然衰落。另外一方面,中国画“写意精神”的“跨界”还表现在是否有足够的能力面对和思考相对于艺术本体更广阔、更根本的重大命题。传统文人之所以会在他们的艺术创作中致力于追寻“写意精神”,是因为,对于他们而言“写意精神”能够成为抵御和超脱生命困惑、困境的有效手段,因此也就有理由追问当下中国画的“写意精神”是否依然秉有同等效能、抑或仅仅不过是传统文人画“写意精神”的效仿和延续。作为馆员画家的靳尚谊先生和范迪安先生已经给出了较为明确的答案。2019年,靳尚谊先生在由中国美术馆、中央美术学院共同主办的“靳尚谊捐赠作品展”自述中说,“我80年代才开始看到古典作品,觉得古典作品含蓄、有力量,欣赏的时候很舒服。几十年过去了,我的心情发生了变化,想回到一种写意的状态,因为写意容易激发人的感情,但是做起来很难”。尽管“很难”,但是靳尚谊先生的油画作品,实际上已经有机地将中国画“写意精神”融入其中、将中国的“写实”油画提升到了“写意”的层面,完美地诠释了如何实现油画民族化的时代命题。当然,如果不是因为他自身所拥有的浓厚中国传统文人情怀、如果不是因为他对中国文化和艺术的“写意精神”有着透彻的领悟,诸如《齐白石像》《晚年黄宾虹》《八大山人》这样的精品力作是很难创作出来的。无独有偶,范迪安先生也是始终不渝地追求将中国画的“写意精神”融入到自己的油画创作之中,在油彩的层层涂抹堆积中追求着传统文人所心仪的“诗画境界”,创作出独具东方美学品格的写意油画。他在论及“写意油画”相关问题的时候说过:“中国油画在当代更多地朝向写意的方面去探索,我觉得是有价值的。它至少可以修正和纠偏我们许多年来总是在吸收欧洲、苏联的外来风格。所以写意既包括了一种艺术精神、艺术观念,一种观察世人和世界的方式方法,也包括了在油画上的艺术形式探索……”⑰在这里,范迪安先生通过“写意油画”的思考和创作不仅证实了“写意精神”在当代依然具有“跨界”的能力,从而彰显了“写意精神”的生命力,更重要的是他也已经意识到了“写意精神”更深层次上的“跨界”,即视之为“一种观察世人和世界的方法”。可以认为,在范迪安先生的理解中,“写意精神”不仅是一种艺术的表达,同时更是一种可资信守的执念之物。同样的理解,还可见于潘公凯先生对于“绿色绘画”的思考:“正像绿色植物在维护生态平衡的环保工程中所起的积极作用一样,这种以人与自然、人与社会、人与自我的有机和谐为内在意蕴的中国画,对于维护未来人们的精神平衡,造就一种以和谐、自由的审美境界为最高境界的理想人格所具有的积极意义,是可以想见的。”⑱所谓以“和谐为内在意蕴”其实指的就是中国画的“写意精神”,可以推断,他的言外之意其实是说“写意精神”不仅对中国画是重要的,同时在“维护未来人们的精神平衡”,以及造就“理想人格”方面意义重大。并据此可知,中国画的“写意精神”在当代的深度“跨界”的可能性是存在的。在馆员画家群体中,同样以创作见证中国画“写意精神”深度“跨界”还有尼玛泽仁先生。尼玛泽仁先生的绘画,将中国画的“写意精神”与藏地绘画传统相结合,并对西方绘画的艺术形式和技法兼容并包,更重要的是他在宗教和哲学的高度上把藏地文化、精神传统中的信仰融入笔下,从而使得画作具有了一种直击心灵、震铄灵魂的美学力度,比如《辉煌的遗迹》《最后的净土》《岁月》等作品皆是如此。某种程度上,尼玛泽仁先生把传统文人画“写意精神”无意漠视甚或遗忘的不可企及而不可或缺的神圣彼岸找了回来,由此,中国画的“写意精神”得以归于原点并且生长。

四、别论

事实上,除了馆员画家群在中国画领域致力于促动“写意精神”的激活与再生,现任文史馆员中的书法家如沈鹏、董正贺、苏士澍三位先生也在从事着同样的工作。更为重要的是,与中国画相比,书法以其独特的“书写性”特征能够更加纯粹、更加直接地体现出中国文化艺术的“写意精神”,在此意义上,考察当下的书法艺术与“写意精神”再生的关系,对深入探讨当下中国画的“写意精神”诸问题有着多维度的参考意义和借鉴价值。

馆员书法家沈鹏先生的书法创作,以草书为主,兼及篆、隶、楷诸体,所作师心自用、戛戛独造,在实现当下书法艺术“可持续发展”的过程中发挥了不容忽视的重要作用。清刘熙载在《艺概·书概》中论道:“他书法多于意,草书意多于法。故不善言草者,意法相害;善言草者,意法相成。草之意法,与篆、隶、正书之意法,有对待,有傍通。若行,固草之属也。”以此证之沈鹏先生的书法作品,可知非为虚言。刘熙载这里所说的“意”,实际上指的就是“写意精神”,或者说可以在当下的语境中将之阐释为“写意精神”,那么,他的这一段书论的核心意思就意在表明草书相对于其他书体更能彰显“写意精神”。沈鹏先生深谙此理,且以之为志业,“废纸三千犹恨少”,直抵草书“写意”的自由境地,继林散之、于右任草书之后再创新风。当然,沈鹏先生之所以能做到这一点,除了与他的正念正行、勤奋专注息息相关之外,同时也得益于他在诗词创作、美术评论等方面的综合修养。如果说沈鹏先生主要在草书创作上激活了中国艺术的“写意精神”,那么,馆员书法家董正贺先生则是通过楷书的创作致力于“写意精神”的激活与再生。董正贺先生幼承家学、自幼习书,数十年来作为“故宫写字人”,出于工作的需要和自身的审美品位,以楷书创作为主要追求。尽管刘熙载认为草书更容易体现“写意精神”,这也并不意味着其他书体就绝对与“写意精神”无缘,而纵览董正贺先生的书法作品,恰恰是用一种不太容易展现“写意精神”的艺术形式书写了中国文化和艺术的“写意精神”,殊为不易,正如论者所言,其书“正气,安静,朴素,她和她的书法也成为了故宫博物院的一张文化名片。这也是一种时代匠心的体现……”

在致力于书法创作、研究和出版之外,馆员书法家苏士澍先生以更大的精力投入书法公益事业,践行着他所主张的“写好中国字、做好中国人”理念。作为全国政协委员,他曾于2017年发出《写好中国字,做好中国人,从自己做起,从现在做起》的倡议书,提议设立“汉字书写日”,提倡“多动笔写字,在一横一竖、一撇一捺中体验汉字之美,在纸正笔正、身正心正中升华优秀品质”。表面看来,苏士澍先生所从事的工作,与书法艺术的创作、与中国艺术的“写意精神”相去较远,但是从另一个角度来看则不难发现,苏士澍先生其实是在更高、根本的层面为“写意精神”的激活与再生筑基。这个基础就是我们每一个人日常生活中的品与行,柳公权尝言“心正则笔正”,反向来看“笔正”亦能“心正”“身正”,那么,苏士澍先生所期待的正是让中国文化艺术中带超越品格的“写意精神”在中国人身上而不仅仅是书法或者绘画中再生。

综上,馆员画家、书法家之所以共同致力于“写意精神”的激活与再生,其实注重的都不仅仅是作为一种艺术形式的书法或者绘画,他们更在意的是中华民族和中国文化的复兴,是中国人的心性和道德境界的提升。当然他们也相信,以书法和绘画为媒介,可以相对直观、便捷地实现这一点。

注释:

①习近平《在中国共产党成立九十五周年大会上的讲话》,《求是》2021年第4期。

②《〈艺术沙龙〉中央美院与中国画教学(1954-1960)》,https://mazhensheng.artron.net/news_detail_106644。

③王明明《深入传统源流 寻求诗画之境》,《人民日报文艺》2022年6月。

④李燕《李苦禅的创新与历史文化断层后的创新》,《求真集——岁月思考录》(中央文史研究馆馆员文丛),中华书局,2018年,第94页。

⑤侯德昌《出新意于法度 寄情怀于书画》,《世纪》2020年第5期。

⑥金鸿钧《传统、生活、创新、求精》,《统一论坛》2002年6月。

⑦刘墨、程大利《关于中国文化的思考》,详见https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NjU4OTc5Mg==&mid=2651524366&idx=1&sn=13eb4cc7784218d11a304aace5e00f1d&chksm=8439c501b34e4c17cac5fc84ac245f019f5caf1e88774ac05314f293f8e13feca52555cb9701&scene=27。

⑧张立辰《略谈中国画笔墨的意义》,《西北美术》2014第2期。

⑨《美术史论家、书画鉴赏家薛永年:对传统艺术要有文化自信》,详见:https://www.sohu.com/a/138632116_114731。

⑩蒋玉、影子《走近九如静山——访书画名家、中央文史研究馆馆员吴静山》,《南方杂志》2020年第8期。

⑪蒋玉、影子《走近九如静山——访书画名家、中央文史研究馆馆员吴静山》,《南方杂志》2020年第8期。

⑫张晓凌《写实精神与笔墨意象》,《美术观察》2010年第7期。

⑬《纳天为画——人文清华讲坛韩美林演讲实录》,详见:https://new.qq.com/rain/a/20230327A034PL00。

⑭张晓凌《化真为美——何家英作品解读》,《中国艺术报》2009年12月。

⑮《郭怡孮访谈录:站在世界艺术发展的高度看中国画》,详见:https://www.cafa.com.cn/cn/figures/article/details/8319731。

⑯《郭怡孮访谈录:站在世界艺术发展的高度看中国画》,详见:https://www.cafa.com.cn/cn/figures/article/details/8319731。

⑰范迪安《范迪安张家界谈写意油画》,《中国油画》2015年第5期。

⑱潘公凯《绿色绘画》,《美术》1985年第11期。