基于国家级一流专业的“思智创”课程集群构建与实践

——以安徽科技学院财务管理专业为例

窦佳丽 王勇(副教授) 董敬敬

(1安徽科技学院管理学院 2安徽科技学院财经学院 安徽蚌埠 233100)

中国特色社会主义进入新时代,新的时代发展和社会经济背景为国家一流专业建设和“思智创”融合的人才培养模式改革提供了机遇,也提出了更高的要求。传统财务管理课程群建设与新经济的不适应日渐明显:思政元素挖掘不充分或缺乏时代性[1],课程内容不适应数智化背景下的产业需求;教师数智化实践经验不足,学生创新创业能力培养有待提高。新文科背景下的财务管理专业课程群建设只有顺应智能化、大数据的发展,才能培养具备更高的创新创业能力和数智化跨界整合能力的新文科人才,才能够加快新文科建设、引领价值转型、助力经济升级。

那么,如何构建国家级一流专业的课程集群?如何提高财务管理类课程集群的教学质量和集群效果?这一直是财务管理专业教师的不懈追求。随着思政建设和新文科专业信息化、智能化的发展,“思智创”课程集群这一全新的课程建设模式出现在大众视野中。从原来的单一知识传授型课堂向融合关联的课程群课堂转变,需要高校教师、学生做出改变。本文试图以安徽科技学院财务管理专业为例,对此进行一些尝试性探讨。

一、“思智创”课程集群的界定和主要思路

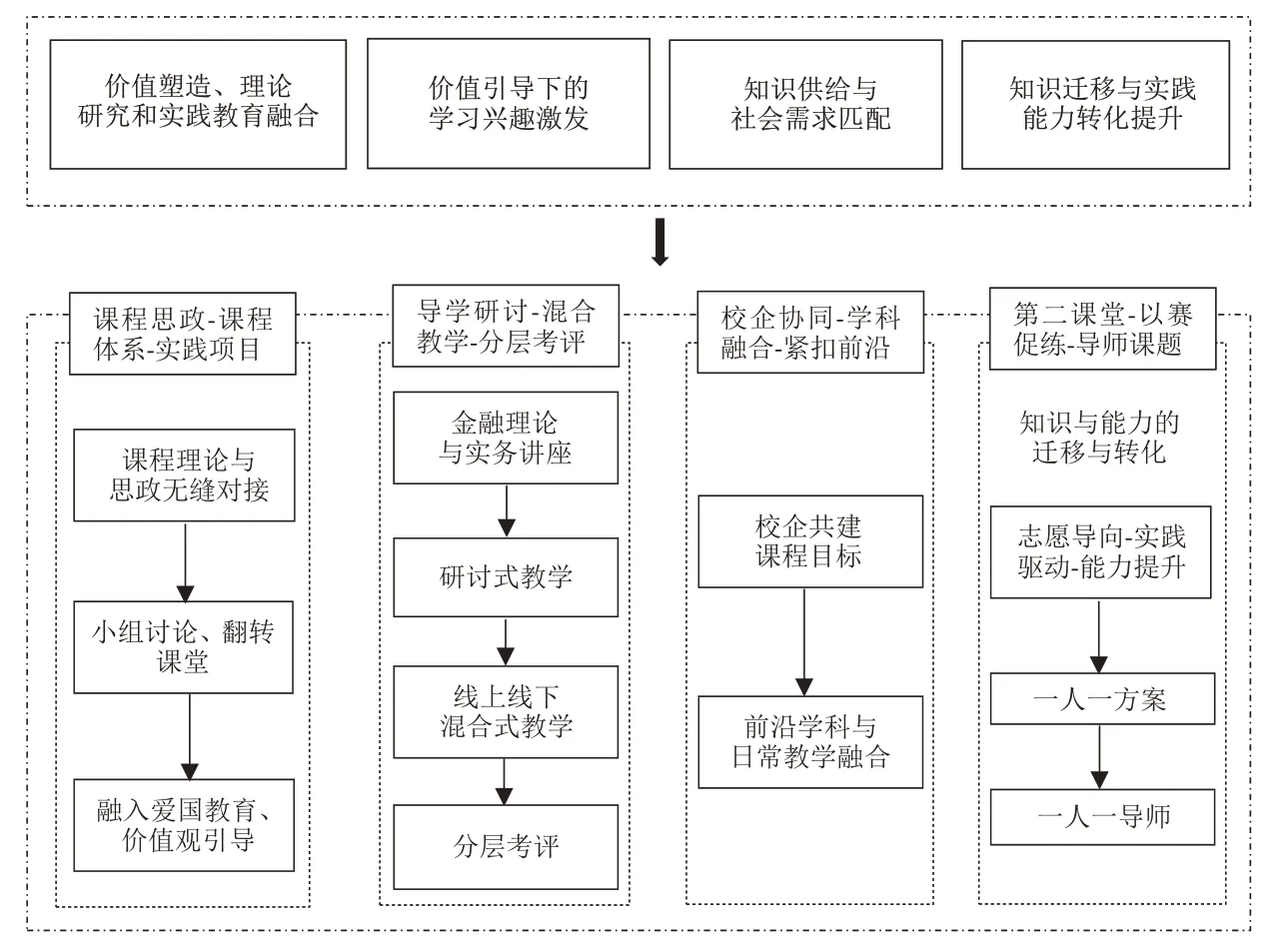

目前,与“思智创”课程集群相关的研究主题较少。笔者认为,“思智创”课程集群的提出,主要是基于高等教育专业建设的时代背景发生了根本性变化[2],使传统线下教学模式亟待改革,也推动了社会对新文科专业的人才需求向智能化发展。数字化时代,加强“思智创”融合式教育创新,以思政教育为价值引导,结合大数据、云计算发展推动教育创新变革,深化产教融合,加速培养数智化人才,成为社会共同探索的热点话题。同样,校企一体探索数智化人才培养,共建“思智创”课程集群,成为一流专业新文科人才培养的新路径。基于此,本文认为,所谓“思智创”课程集群,是指若干门在思政教育、智能化专业知识和创新创业能力培养等方面能够发挥协同作用,或者说内容前后衔接的课程形成的课程组合。这种课程体系组合,通过“课程思政-课程体系-实践项目”相互融合,通过课程群教师团队协作,能够解决大学生价值塑造、理论研究和实践教育割裂的问题;通过“创业研讨-混合教学-分层考评”相互协同,能够化解大学生学习中创新创业引导与学习兴趣缺失的矛盾;通过“校企协同-数智融合—紧扣前沿”相互支撑,能够解决教师教学过程中知识供给单一与社会需求多样的失衡问题;通过“第二课堂-以赛促练-导师课题”相互衔接,能够解决大学课程教育中知识迁移与实践能力转化的难题。

二、安徽科技学院财务管理专业建设与实践

2018 年,教育部提出“双万计划”,要在2019—2021 年建设一万个左右国家级本科专业建设点,这拉开了我国本科教育的大发展序幕。安徽科技学院财务管理专业2005年首次招生,17年来为国家输送财务管理专业技术人才超3 000 人,并顺利通过了教育部组织的本科办学水平评估(2008 年)和本科办学审核评估工作(2013 年),2011 年,财务管理专业被确定为省级重点改革专业,2015年立项为应用型高校联盟省级综合改革试点专业,2019年升格为安徽省一流专业,2020 年专业建设与发展取得重要突破,获批为国家一流专业。在专业建设过程中,安徽科技学院财务管理专业师资队伍不断壮大,也不断在专业建设中汲取经验和教训。伴随着大数据、智能化、云计算、物联网等新技术的应用,财务管理岗位也逐渐向数字化、智能化转型,目前,财务管理从业人员主要以核算型财务人员为主,人才供给结构性过剩,而与数智时代相匹配的“思智创”高级财务人才比较紧缺。“思智创”融合育人成为财务管理新文科建设的内在要求。

三、财务管理专业构建“思智创”课程集群的实践路径

“思智创”课程集群包括“思政”“智能化”“创新创业”三位一体的课程群构建与联动,主要是通过相关课程的联动建设,形成人才培养过程中思政教育、智能化专业知识和创新创业能力培养的共振,提升课程体系的整体教学效果。具体构建过程包括以下内容:

(一)对标思政、创新育人理念、打造联动思政课堂

新文科视域下财务管理专业“思智创”课程集群对标企业财务数字化转型以及财务共享中心、业财融合等数字化发展趋势,突出中国特色社会主义核心价值观的塑造与应用型财务管理人才培养的联动。着眼“大思政”格局,创设企业课堂、比赛课堂、书记课堂等,有效将思政元素融合于数智化财务集群的建设,打造独具特色的思政+专业系列课堂教育。以安徽科技学院财务管理专业“思政”课程群建设为例,财务管理建设团队以财务管理教工党支部为引领,以高校基层党建促“思政”课程群建设[3],以国家级一流专业建设为牵引,重塑思政课程体系。课程群将马克思主义政治经济学理论融入学科基础课、专业基础课、专业方向课、个性拓展课等各课程模块,难度层层递进,内容结合生活实际,挖掘不同学期间思政提升路径,使理论知识与思政建设无缝对接。

(二)以企业数字化转型为契机,重构财务人才数智化课程群

财务管理专业“思智创”课程集群中“智能化”课程群的构建应主动面向新文科、新经济、新技术和产业转型升级对人才能力的新需求,强调跨界、跨学科融合。财务智能化时代的人才培养方向应与财务智能化相贴合,培养数智化人才的财务常识、知识、见识、胆识、赏识、共识和卓识能力。财务常识、知识、见识是基本知识理论体系,比如安徽科技学院设置了《财务理论与实践前沿讲座》课程,邀请校内外专家,每学期设置4个主题讲座,将财务常识、知识、见识的传递一体化。赏识、共识和卓识能力是素质拓展,只有素质全面提升才能将人才培养的效能充分发挥出来。安徽科技学院在创建国家级一流专业的进程中,以德商、智商、情商、灵商、商商“五商并进”为目标,以思政、知识、能力、素质、数智“五维并重”为手段,将“大智移云物”技术与“跨学科、跨界融合”理念贯穿数智化财务管理人才培养全过程,以数字化引领人才培养模式改革[4]。同时,新时代数智化财务人才新能力的养成强调学生具有数字思维和创新创业能力、实践动手能力,我们将课程建设特色界定为“思智创”知识素养的融合,探索基于“思智创”的多方协同育人新路径。依托国家级一流专业建设点,引入企业数智化资源,校企共建“五融合”数智化育人平台;吸引政府、企业、高校、行业等形成多方协同育人新路径,实现教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接。

(三)以“校企协同——第二课堂”为育人路径,深入融合到财务管理专业创新创业课程群建设

创新创业能力的培养是应用型人才培养的关键。新文科视域下安徽科技学院国家级一流专业财务管理“思智创”课程集群构建与实践,特别强调实验实训和项目竞赛类课程群建设,以项目导学、系列学科竞赛、企业高管进课堂为路径,将理论转化为实践能力,使其终身受益,提高数字化教育环境对人才培养的保障度。同时,财务管理专业建设团队请企业进课堂,将财务管理理论与大数据、区块链等前沿知识有机结合,同时融入农业、管理知识等,通过跨学科知识体系融合,扩大教学深度和广度,提升挑战度,培养学生深度分析、大胆质疑、勇于创新的能力和精神[5]。同时,深入探索基于“思智创”的“校企协同——第二课堂”多方协同育人新路径。“创新创业型”财务人才培养依托国家级一流专业建设点,引入教育部、安徽省教育厅AB 类学科竞赛资源,积极投入第二课堂建设,通过将大学生学科竞赛与人才培养方案中的实践环节对接[6],实现企业训练、学科竞赛和创新创业能力培养的无缝衔接,提升人才培养的社会影响力。

(四)多元协同,创新“思智创”深度融合的育人新路径

传统财务管理专业课程群对思想政治教育、理论知识教育和实践教育独立划分,而“思智创”课程群模块交互,重构价值塑造、理论研究和教学实践,形成多元统一,能够有效提高“思智创”与人才培养的契合度,更好服务于德智体美劳全面发展的人才培养方案。当前,人才培养能力与企业数字化转型需求不一致问题突出,企业财务和管理流程数智化转型要求人才应具备财务常识、知识、见识、胆识、赏识、共识和卓识,因此安徽科技学院财务管理课程群建设团队把“深度融合”理念渗透到课程体系重构和知识内容优化中,提高企业数智化转型与人才能力的匹配度,解决知识迁移与实践能力转化的难题。同时,课程群建设团队对标新文科数智化财务人才的新需求,构建基于全场域学习环境的虚拟仿真智慧教学环境,积极打造“互联网+”学习生态系统[7],将数智化融入思政教育、通识教育、专业教育、实践教育和服务育人的全过程,构建“五位一体”数字化育人新生态,使“思智创”课程群深度融合,形成多元协同的育人新路径。

图1 “思智创”融合课程集群构建逻辑框架

四、“思智创”课程集群实施的保障措施

(一)协同思政课程资源、思政育人团队、思政创新理念,保障“思政”与课程集群融会贯通

协同思政课程资源,深化思政教师、专业教师等教师团队在“思智创”课程集群中的合作。在财务管理专业课程群设计中,邀请思政教师、党团干部等具有丰富思政工作经验的教师团队深挖思政教育元素,将思政育人理念更加自然地融入到财务管理专业课程中。具体实施方式可以从以下几方面入手:一是修订教学大纲,体现课程思政教学元素。通过修订教学大纲,将课程思政的目标、内容、方式加以制度化、规范化,包括财务管理学课程思政的培养目标、教学内容、教学方法、实践活动、考核方式等,都需要在教学大纲中加以规划和体现。二是编写财务管理专业课程教案,建设思政素材库。应根据教学大纲和教材,编写课程教案,将课程思政元素合理融入课程各环节,并设计好具体的教学方法、教学环境、实践活动以及考核方式等。按照课程集群规划建设好财务管理课程思政素材库,并分门别类地进行开发、储备。三是创建“思智创”课程组,加强课程建设团队交流。组织举办或参加校外权威机构组织的专家讲座、专题研讨、课程培训、课程观摩,形成常态化集体备课制度和资源共建共享机制,强化与学校、学院相关部门和人员的沟通协调,以便获取所需要的支持、配合。

(二)协同信息技术、智能教学软件、大数据平台,保障“数智化”与课程集群融会贯通

“数智化”不仅体现在财务管理课程教学内容上,还体现在教学过程的实施中。伴随着数字化场景的不断增多,高等教育方式也发生了翻天覆地的变化。财务管理专业理论教学出现了线上教学、线上线下混合式教学等模式,授课教师也越来越倾向于使用学习通、雨课堂、智慧树等智能教学软件,在实践教学中,传奇电子教室同屏授课系统和万德、同花顺等金融数据终端也成为了财务管理专业数智化建设的标配。信息技术和数据平台、教学软件的协同建设,是“数智化”建设的保障。

(三)协同校企共建课程、校企协同育人基地,保障“创新创业”与课程集群融会贯通

课程建设的主体是授课教师,但不能仅仅限于或者依靠授课教师,毕竟人才培养是系统工程,社会各界对于人才培养都负有各自的责任和义务。作为财务管理专业课程群建设的主要承担者,各课程群教师应该积极走出高校,对接财务管理人才需求的第一线,邀请企业进课堂,校企共建课程,校企共建协同育人基地,将企业、社会的需求带入到课程的授课和建设中来,将企业创新创业的理念、经验、方式方法传递给学生,让在校大学生能够感受到不确定环境下创新创业的困境和思路。

(四)坚持党建引领,整合校内外资源,保障“思智创”课程集群师资队伍建设

一支坚强有力的师资队伍是“思智创”能力培养和国家级一流专业建设的前提条件。安徽科技学院坚持以基层党支部为基本教学单位,党建融合教学,积极提升师资队伍的思政建设水平。同时,积极整合校内外资源,采用内培外引的方式,每年暑假期间外聘企业高技能人才走进高校,利用小学期制对财务管理专业教师开展大数据分析、量化编程、财务数据化等主题培训,提升教师的数智化操作技能。每年邀请金融企业高管为学生讲授企业财务管理业务知识、企业对大学生能力的岗位要求,分享实战经验。通过兼职教师与专职教师的优势互补,形成了“双能型”教学团队,保障了“思智创”课程集群师资队伍建设。

五、总结

本文以安徽科技学院国家一流专业建设为例,聚焦新文科视域下财务管理专业“思智创”课程集群,突出了中国特色社会主义核心价值观的塑造与应用型财务管理人才培养的联动,着眼“大思政”格局[8],创设企业课堂、比赛课堂、书记课堂等,有效将思政元素融合于数智化财务集群的建设,旨在打造独具特色的思政+专业系列课堂教育,让新型课堂“活”起来、“动”起来,跨学期“联”起来。本文从思政引导下的校企协同、以赛促改和党建引领三方面全面构建科教融合、产教融合培养方式,有效促成财务大数据、区块链、智能财务等数智化课程改革的理念、方法、技术、评价的全新设计与实践,使课堂真正成为培养复合型人才的主阵地。同时,本文紧密结合财务新业态、新趋势,以成果和目标为导向,以学生为中心[9],积极创新课程思政、导学研讨、校企协同和第一、二课堂融合的教学方式,拓展线上线下多样化教育平台,打造跨学科、跨专业、跨平台的交叉一体式课程集群建设新布局。