论《礼记集说》之“文”

李源锋

(中南民族大学文学与新闻传播学院,湖北 武汉 430074)

先秦之“文”语义丰富,涉及祭祀、田猎、渔牧、天象、生殖、朝会、婚娶、丧葬、乡饮等生产生活各方面,从艺术学视角上看,先秦之“文”涉及乐舞、绘画、书法、雕塑、陶艺等领域。学界在“文”的缘起和演变问题上取得了丰硕的研究成果,但对《礼记集说》之“文”的探讨有待充实,文、礼、德三者之间的互联互通有待梳理与确证。而以“文”为切入点,深入挖掘其在《礼记集说》中的存在样态,或能建构出一套新的文礼德话语体系。《礼记集说》之“文”共出现119次,涵盖宇宙万象和人伦器物之纹理,其中与礼和德有关的观念包括文言、文辞、文绣、文身、文采、文饰、温文、节文、文理、敬文、文章、文静、锦文、文德、文治等,客观世界之美应合着人伦物理之善,两者在“文”中汇合成先民眼中的煌煌世界。

一、象形与指事:由文经礼达德的造字理路

“文学”“文辞”“节文”等概念与以文喻礼的观念相伴相生,其语义因历史的久远变得复杂,其语义亦不免叠合,因此,藉由《四书五经》等先秦文献之发覆,厘清其语义并分析其背后“礼”的因素,是考察文礼互通的基础。《先进》记载:“子曰:‘从我于陈、蔡者,皆不及门也。德行:颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓。……文学:子游、子夏。’”[18]44“文”在此指文献典籍,“文学”是子游和子夏最擅长的科目,其重要性虽亚于“德行”,但也是孔子授受的为人行礼之学问。《孟子》曰:“说诗者,不以文害辞,不以辞害志。”[19]借诗怨刺上政是儒家礼乐思想之一,孟子试图从诗歌的字词入手调和君臣、上下之间的关系,使之符合必要的礼节等级秩序。而文德交汇则促使士大夫对“文武”“文友”“天文”等语汇展开持续深入的论争,《则阳》曰:“文武殊能,大人不赐,故德备。”[9]692文治武功材能各异,国君无所偏私,所以德行完备,“德”在此是文治之德和武功之德的结合体。曾子曰:“君子以文会友,以友辅仁。”[18]53视“文”为交友涵仁养德之途径。“仰以观于天文,俯以察于地理”[20],观天象和察地文是为了考察施政得失以及评价君王有德与否。从以上简述可以看出,关涉先秦之“文”的诸多概念以礼和德两个语汇为核心构成了庞大的圆圈,但两个圆圈绝非外离,其交叉叠合、互联互通在《礼记集说》中得到最佳诠释。

二、文礼:礼之外显与礼之本体

先秦之礼往往与乐、舞共同构成神坛、政坛特定的言说方式,“从整体的情况看,周代的‘文坛’实际上是以神坛、政坛之‘坛’为坛,隐含于神坛和政坛之中,礼乐政治形态之外没有独立的‘文学’形态。”[21]礼乐政坛言说支配着文坛言说,但礼乐规范、仪式的繁杂多样也为“文”进入礼乐政坛言说创造了空间并在相当程度上使其渗透着整个礼乐活动,“借文喻礼”和“以文代礼”不仅存在于艺术表演层面,而且在理论书写层面得以实现。

《说文解字》曰:“礼,履也。所以事神致福也。从示,从丰。”[22]3“礼”最初的意义与巫事活动有关,向天神祈求风调雨顺、五谷丰登是奴隶社会的前礼乐形式,这种对自然神的美好期冀被后世引入现世交往:通过剥蚀“礼”的自然神性和吸纳“礼”的精神追求,将“致福”的场域由大自然转换到伦常世界,将“致福”的途径由神圣祈祷转换成对一系列行为规范的遵循,并因此被反复确证、强化而成为某种固定秩序。这与《礼记集说》互相印证、“礼也者,理也。乐也者,节也。”陈澔注:“礼得其理,则有序而不乱。”[16]280《礼记集说》认为礼的本质是“行修言道”[16]2,“言道”指言语合于忠信礼道,“先王之立礼也,有本有文。忠信,礼之本也;义理,礼之文也。”[16]132言辞是忠信的外在形式,忠信是言辞的内在品格。“礼不妄说,人不辞费”[16]2,“主人与客让登,主人先登,客从之”[16]5,“三饭,主人延客食胾,然后辩殽。主人未辩,客不虚口”[16]8,“礼”限定着言说的繁简、主次、先后、时机、方式等。相应地,言辞主次、先后亦是“礼”的评判标准,“长者问,不辞让而对,非礼也”[16]3,“见父之执,不谓之进不敢进,不谓之退不敢退,不问不敢对,此孝子之行也”[16]3,未经长辈允许而贸然辞对是与礼的要求相悖的做法。“文”的行迹隐现于言辞与礼的辩证互动之中,因而“文”作为“礼”本身的确证过程是渐进乃至隐匿的。

《礼记集说》之“文”在物象层面指纹饰和文采,而当客观之“文”与诸规范结合时,它不仅使人呈现出“温文”之气象,还标志着上下、亲疏、遐迩、长幼、贵贱之分野。《三年问》明确提出以文别亲疏贵贱的问题,“三年之丧,何也?曰:‘称情而立文,因之饰群,别亲疏贵贱之节,而弗可损益也。’”[16]313人不能无群,群不可无别,立文以饰之,那么亲疏贵贱就会彰明。《礼记集说·王制》载:“中国戎夷,五方之民,皆有其性也,不可推移。东方曰夷,被髮文身,有不火食者矣。南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣。”[16]74东方夷民披头散发,身上绘有花纹,南方之民额上涅有丹青。雕题文身或为保护本族人免受野兽袭击,或是宗教信仰支配下对自然神灵的崇敬使然。周代王臣将其视为边远民族之异俗的表征,要求“修其教,不易其俗。齐其政,不易其宜”[16]73,主张“和味宜服”,表现了周代统治者以其礼教化民的决心,同时又不乏柔远怀民的仁德。《月令》记:“乃命司服,具饬衣裳,文绣有恒,制有大小,度有长短。”[16]93礼的外在形式表现于文绣常制和衣服长短之中,因而能够取得“相参相得”的和谐效果。“礼有以文为贵者:天子龙衮,诸侯黼,大夫黻,士玄衣纁裳。”[16]135衮衣画有龙纹,黼如斧形,黻的形状为两巳相背,士人穿黑而有赤的衣服,而平民则穿得更朴素,“犬羊之裘不裼,不文饰也不裼”[16]170,平民穿的“犬羊之裘”用不着长衣“裼”来修饰。纹饰的差异由个体所处阶层决定,反之,个体的社会地位也在衣服文绣上得到反映。文饰不仅表现礼,还由礼所规定,“制度在礼,文为在礼。”[16]281

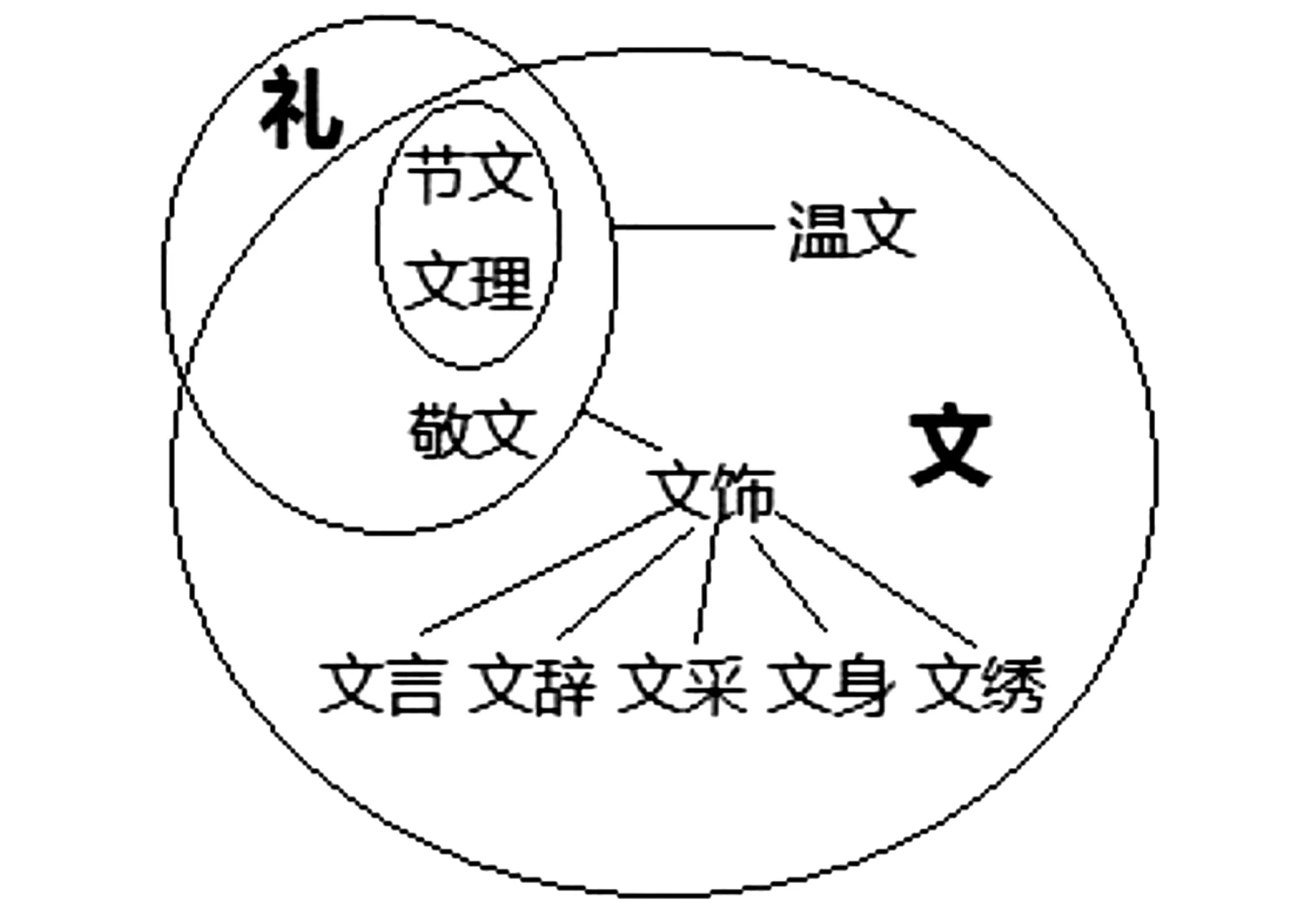

如果说“礼自外作故文”[16]207在一定程度上冲淡了“文”的价值,那么礼文频繁绞缠互动则使“文”渐渐摆脱了对于礼的笼统显现和被动依附模式而走向礼文齐一。就此而论,《礼记集说》之“文”的另一层意蕴既不是作为“礼”的外显而存在,也不是礼仪制度的大拼盘,而是在丧葬、祭祀、邦交、乡饮等方面变成礼之本体。文礼等同倾向出现在《檀弓下》:“辟踊,哀之至也,有算,为之节文也。”[16]49三踊九跳为一节,天子、大夫、士人各自的踊跳次数有异,裁限踊之节数使之符合礼仪规范即为“节文”。如果说上述“文”与“礼”只是有限的部分重叠,那么《杂记下》则实现了文与礼节在哭丧方面的汇通,“伯母、叔母,疏衰,踊不绝地。姑姊妹之大功,踊绝于地。如知此者,由文哉!”[16]236哭丧踊跳时,伯母、叔母和姑姊妹的毛边丧服离地与否显示了礼文的轻重,无论是在语言文字层面,还是在礼制设计层面,文礼语汇互通已然显豁,“文”开始与哭丧之礼等同,这种类比的意义显而易见,即为以“文”比附丧礼的其他仪式或丧礼之整体奠定了基础。“先王焉为之立中制节,壹使足以成文理,则释之矣。”[16]314先王制定丧礼不超过一定限度,亦无不及,丧期饮食、丧服制作、居丧言行等无分君子小人皆遵礼而行,在群体中构成文理交错的气象,文与丧礼的边界随之消失。祭祀之礼与丧葬之礼在核心要义上并无多大区别,两者都严格恪守尊卑长幼的封建伦理等级秩序。“设祭于堂,为祊乎外,故曰于彼乎?于此乎?一献质,三献文,五献察。”[16]140“献”指酌酒以荐,祭群小祀礼质简略,祭社稷礼文稍尊,祭山川礼义显盛,“文”替代了祭祀社稷的全部礼仪而自成一体。在邦交方面,《檀弓下》载:“君曰:‘夫子听卫国之政,修其班制,以与四邻交;卫国之社稷不辱,不亦文乎?’”[16]55惠文子主持卫国国政,内政外交符合礼数而不使国家受到欺辱,被赐予“文”的谥号,受封谥号一方面是对其功绩的肯定,另一方面表现了邦交之礼与“文”在个体内的水乳交融。就乡饮而论,“宾出主人拜送,节文终遂焉。”[16]329“节文”指礼节,乡饮酒礼结束后,主人拜送宾客出门,礼节分毫无爽,主客彼此行礼折射出两者的敬意,所以《文王世子》说“礼所以修外也,……恭敬而温文”[16]114,“敬文”既是个体自觉的行动,又是礼的规定。至此,我们梳理总结出《礼记集说》之“文”的观念与“礼”的关系(见图1),显然,《礼记集说》之“文”要么作为“礼”的外显成为其修饰物,要么对其进行全面置换,要么表现出“温文”之象。需要说明的有三:第一,文言、文辞、文采、文身、文绣不仅单独修饰“礼”,它们本身也是一种文饰;第二,为清晰考察文的观念之一“文饰”与礼的关系,图1将其单独列出。换言之,图1中的“文饰”是一般性与个别性的统一;第三,“节文”和“文理”作为文礼等同的具体体现,其言说场域是在丧礼仪式之中。概言之,“文”既超越了与其意义相近的“言、辞、对、辩”论礼的话语制约,又扩充了自身的内涵。

图1 《礼记集说》之“文”的观念与“礼”的关联

三、文德:德的理性表达与文礼德的融通

《礼记集说》对“德”进行了界定:“礼乐皆得,谓之有德,德者得也。”[16]205“德”与礼乐有关,而礼乐是与封建伦理息息相关的,因此“德”也寄寓于伦理之中。关于“德”与心性的关系,《乐记》曰:“德者,性之端也。乐者,德之华也。”石梁王氏曰:“德有心为本,性又德之本。”[16]213“心”是“德”之始源,“德”意味着内心和顺,可借助音乐表现英华之态,如前所述,“文”的造字理路也离不开心灵的感荡,由此,文与德在内心状态上的统一性以潜在方式开始粲然于世。《诗经》算是较早提出“文德”一词的先秦文献,“明明天子,令闻不已。矢其文德,洽此四国。”[23]《礼记集说》的引述与原文有出入[16]284,先王积德行善,美名远播,周宣王承续此文治德政,协和邻邦。通览全篇发现,“文”与“德”的互融重塑了“文德”观念并使其获得新的意义。

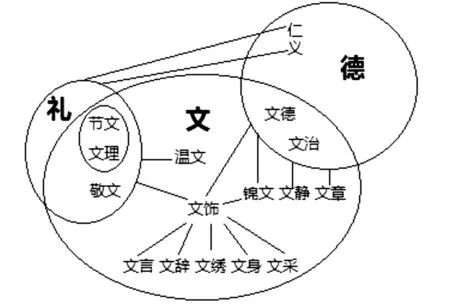

《礼记集说》之“文”与“德”的关系主要体现在以文饰德、文德之治、文礼德互通三个方面。首先,君子借文来涵养道德情操。“君子服其服,则文以君子之容;有其容,则文以君子之辞;遂其辞,则实以君子之德。”[16]293君子的容貌和言辞都需要修饰,“文”作为外在美感的表现形式看似与君子追求的德存在断裂,但缺少“服、容、辞”的渐次纹饰亦难以直接进入德的境界,“维鹈在梁,……不称其服”[16]293,维鹈不劳而获,君子亹亹不倦,每一次的自我修饰都不单是外在的美化,而成为一种超拔的力量。《国富》佐证了纹饰涵养道德的功能,“诚美其德也,故为之雕琢、刻镂、黼黻、文章以藩饰之,以养其德也。”[12]181“文”不是“德”的他者,而是美德、品德形成之必须。《表记》载:“君子尊仁畏义,……文而静,宽而有辨。《甫刑》曰:‘德威惟德,德明惟明。’”[16]295朱彬注:“静,或为‘情’”,王氏引之曰:“文而情者,外有文章而内诚实也。”[24]把握外在形象的修饰限度而持守内心的真诚,德高望重和平易近人就实现了辩证统一。其次,以文治国包含宏观和微观两个层面,前者表现有二:一是考订文典改革积弊以实现敬德保民的夙愿,即“立权度,考文章”[16]189;二是以雅乐之文教化臣民。“广其节奏,省其文采,以绳德厚”[16]211,精简音曲之辞,厚实民生。“弦匏笙簧,会守拊鼓。始奏以文,复乱以武,治乱以相,讯疾以雅。”[16]215弹奏弦匏笙簧等乐器时以鼓表现文治,以铃表现武功,以雅器来调节快慢,“平均天下”指日可待。宏观的文德之治不可避免地会影响到社会的微观治理,“锦文珠玉成器,不粥于市”,陈澔注:“此所以禁民之不俭”[16]77,五颜六色的纹饰破坏、蠹伤了勤俭节约的美德。典章律令的颁布使文德在国家治理方面制度化,我们从中既可见出统治者以“文治”之“文”反对“文饰”之“文”的努力,亦可见出“奸色乱正色”的思维定势对美纹华服异装的否定。最后,文、礼、德之贯通的真正实现。学界对“文”的研究多以“仁”为根底,主张藉由“礼”而实现仁德的复归。“礼节者,仁之貌也。言谈者,仁之文也。”[16]322“仁”不只是言谈和礼的契合点,还是两者的归宿。不可否认,“仁”作为一种精神境界有其重要价值,《墨子间诂参正》曰:“仁,体爱也。”[25]仁以爱为体,表现的是一种人道关怀,但因此认定“文”的旨归在“仁”则难以服膺于人。事实上,“仁”只是较低层次的道德范畴。《儒行》曰:“儒有不宝金玉,而忠信以为宝;不祈土地,立义以为土地;不祈多积,多文以为富。”[16]319-320“文”指信义之内容,而信义即是儒家推崇的君子之美德,至此文、义、德得到了有机统一;《礼器》曰:“忠信,礼之本也;义理,礼之文也。”[16]132“义”是礼之文,这样,就以“义”为中介,将礼、德联系起来。礼、德直接的联系出现在《仲尼燕居》篇,“君子无理不动,无节不作。……薄于德,于礼虚”[16]280。忠信有德之人可以学礼,如果道德浅薄,即使行礼也显得空虚,“德”在传统伦理道德体系中似乎处于“礼”的上位。《老子德经》有言:“故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。”[17]152“德”在《老子德经》看来是更高级的哲学范畴,而“礼”则等而下之,其重要性甚至不及“义”,《说文解字》解释称:“德,升也”[22]147,“德”登高上升接近于“道”。如果说《老子德经》以否定的口吻凸显“德”,那么《南山经》则高蹈“德”的夐绝地位,“有鸟焉,其状如鸡,五采而文,名曰凤皇。首文曰德,翼文曰义,背文曰礼,膺文曰仁,腹文曰信。”[7]19“文”贯通于信、仁、礼、义、德等范畴,而以“德”统摄“礼”,“文”则是题中应有之义。在全面考察文礼德互通的可能性之后,我们在图1的基础上绘制出三者所形成的话语体系(见图2)。不容忽视的有二:第一,文、德等同在《礼记集说》中是以文德、文治的观念呈现的,其发生场域是在国家治道之中;第二,“仁”与“义”的介入使礼、德空间上的隔阂涣然冰释,大大促进了文礼德三角形之体系架构的生成。

图2 《礼记集说》之“文”的观念与礼和德的关联

我们得承认,《礼记集说》涉及的内容相当广博,文德之治并非处处受到褒扬,子曰:“周人尊礼尚施,事鬼敬神而远之。近人而忠焉,其赏罚用爵列,亲而不尊,其民之敝,利而巧,文而不惭,贼而蔽。”[16]294-295孔子批评了礼繁文胜造成的利巧民贼,并总结道:“虞夏之质,殷周之文,至矣。虞夏之文不胜其质;殷周之质不胜其文。”[16]295孔子对上古治道的推崇以及对“质”的强调,不能不使“文德”在国家治理层面的地位有所降低。然而,也恰是这一点使得《礼记集说》之“文”的意蕴具有无限丰富的张力。

四、结语

先秦之“文”及其衍生出的语汇因使用语境的差异而呈现出纵横交错的意义流,“文礼”与“文德”观念在这张浩淼的“文网”中显得尤为闪亮,不仅因为其受到先秦统治者与士大夫或明或暗的推崇,更因为其对人性的幽微洞察与对生命的终极关怀。我们对《礼记集说》之“文”的内涵与外延进行全面细致考察,梳理辨析其与礼和德两大核心范畴的史脉黏连,发现三者融通路径有二:一是以“文”之“文饰”为媒介,在外在形象上沟通“礼”与“德”,呈现出一种“V”形结构;二是由“文→礼→仁→德→文”和“文→德→义→礼→文”两组逻辑链条建构的双向循环系统。当然,由于先秦之“文”的观念存在语义迭合、用法含混、阐释错位等现象,所以论述时我们要回到具体语境和考古材料,力图还原历史现场和文化生态。在此意义上,文礼德互通的价值不仅仅为《礼记集说》的解读提供了新线索,还有助于承续传统优秀礼德文化,并为探索建构先秦之“文”的话语体系提供新思路。