工作场所学习的数字化转型:关键行动与变革路径

于文浩 何佳绮 巩园园 刘璐

摘要:数字化时代,组织和个体都对工作场所学习提出了新的发展要求,为了更好地适应竞争环境的变化,工作场所学习需要适配数字技术,实现系统性的数字化转型。活动理论作为工作场所学习领域的理论基础,其对工作场所学习及其系统变革均具有极强的解释力。构建学习型组织是工作场所学习的核心命题,工作场所学习数字化转型的目标就是构建持續自我变革的学习型组织。因此,从活动理论视角出发,结合学习型组织的维度,可提炼出工作场所学习数字化转型的7个关键行动:(1)培育数字化的战略性领导力,引领组织变革;(2)搭建数字化学习平台,创造持续学习的机会;(3)建立数字化绩效支持系统,加快知识获取与转化;(4)采用数字化协作技术,促进团队协作学习;(5)运用知识管理系统,激发探究与对话;(6)构建虚拟学习共同体,增进共同发展;(7)共建数字化学习生态系统,连通组织与环境。这些关键行动构成“个体-团队-组织”三阶段层层递进、相辅相成的变革路径,其可将数字化转型的总体目标分解为系列的易于测量的子目标,从而为工作场所学习的数字化转型实践提供指导和参考。

关键词:数字化转型;工作场所学习;活动理论;学习型组织

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2023)02-0040-08 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2023.02.005

基金项目:2022年度国家社科基金重大项目“中国技能型社会建设测度模型、驱动因素及路径优化研究”(VJA220006);2023年上海市教育委员会非竞争性社会科学课题“高校教师培训数字化转型现状与模式研究”。

作者简介:于文浩,博士,副教授,硕士生导师,上海师范大学教育学院教育技术系(上海 200234);何佳绮、巩园园、刘璐,硕士研究生,上海师范大学教育学院教育技术系(上海 200234)。

数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类社会的各领域和全过程,给人类生产生活带来广泛而深刻的影响(新华网,2021)。数字化转型已成为时代发展的必然趋势,正发生在个体、组织甚至整个社会生态之中。教育数字化转型作为数字化转型中的重要环节,其需要在教育系统中实施全要素、全流程、全业务和全领域的数字化进程。教育数字化转型有助于创新人才发展模式,促成新的组织运行能力和治理能力,提高教育领域的运营绩效(祝智庭等,2022)。工作场所学习作为终身教育的重要方式,既是人才培养不可或缺的部分,也是教育数字化转型需要关注的领域。工作场所学习是一种在工作情境中融合工作与学习的整体性实践,其目的是实现个人和组织的持续发展。其既强调具有能动性的个体,也强调个体所在的组织;既关注个体层次上的学习内容、专业知识、内驱力和身份认同等,又关注组织层次上作为技术组织的学习环境以及作为社会文化场域的学习环境。数字化场景下的组织和个体都对工作场所学习提出了新的要求,为了更好地适应竞争环境的变化,工作场所学习需要适配数字技术,实现系统性的数字化转型。同时,活动理论对于系统变革具有强解释力,被广泛应用于工作场所学习各个子领域。因此,本研究借助活动理论来诠释工作场所学习如何实现系统性的数字化转型,以期为工作场所学习的数字化转型实践提供理论参考。

一、活动理论视域下工作场所学习的数字化转型

1.活动理论之于工作场所学习

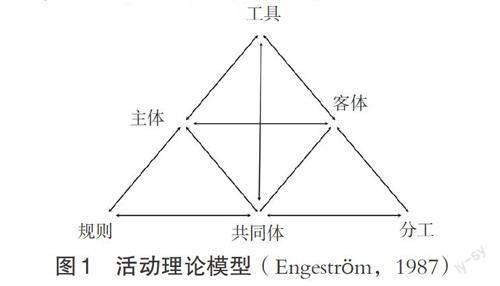

活动理论是在古典的德国哲学、马克思的辩证唯物主义,以及维果茨基和列昂捷夫等发展的“文化—历史”心理学中衍生出的理论(Kuutti,1991)。芬兰学者恩格斯特姆(Engestr?m,1987)在前人研究的基础上,提出了活动理论的系统模型。该模型对人类的基本活动与集体实践具有极强的解释力,对探索其内在机制具有重要的启发意义。如图1所示,活动结构共由6个要素构成,各个要素之间相互影响,呈现出双向互动的关系。

在工作场所学习领域中,活动理论被认为是重要的理论基础之一。活动理论关注真实工作场所环境中的复杂性和矛盾性(Engestr?m et al.,2021),基于活动理论可以理解、解释工作场所中的学习,以及如何有效促进工作场所中的学习。活动理论的主要贡献者恩格斯特姆最早就是用活动理论去解释工作实践,并概念化了工作场所学习。今天活动理论及其对应要素已被广泛应用于工作场所学习中的各个子领域。一些研究者将其应用于教师专业发展(McNicholl et al.,2013)、领导力提升、工作培训、组织与专业学习共同体、企业环境中计算机支持的协作学习(Collis et al.,2004)等。活动理论展现出其对工作场所实践和学习的极强解释力。因此,本研究选用活动理论作为理论分析基础,探索工作场所学习中,数字化转型的关键行动及其变革路径。

2.活动理论视角下工作场所学习数字化转型的要素及表征

工作场所学习的数字化转型是组织顺应时代发展的适应行为,数字化转型需要同时发生在组织的内外部,并会对组织、平台、生态系统、产业、社会等多种目标实体造成影响。若数字化转型成功,组织可获得更为即时的反馈,组织内部的知识循环得以优化,实现更多的知识创新与价值创造;员工可获得专业能力提升的途径,进而拓展其综合能力。

本研究借助活动理论对工作场所学习的数字化转型要素及表征进行进一步阐释。活动结构的第一层要素是工具,工具是指客体转化为结果过程中所有用到的事物。该层是工作场所学习数字化转型中变化最明显的,在数字化工作场所学习中,传统的培训材料、手册、计划等文本材料被在线课程、多媒体材料取代,面对面学习也转变为更自由灵活的混合式个性化学习,学习评估的方式和工具在技术支持下变得更加智能化、系统化。

活动结构的第二层要素是主体和客体,分别指的是活动单元中的人和活动指向的内容。对于主体,除了传统工作场所要求的智商、情商外,数字化的工作场所学习还对主体的数字智商、信息素养以及数字素养提出了相应要求。主体需要具有主动预测性,主动获取知识而不是被动接收信息。对于客体,在数字化工作场所学习中,市场的快速变化带来了专业知识的快速更新,使得组织的客户更重视定制化的体验,而这更需要组织和客户互联互通,共同参与产品或服务的设计和迭代。

活动结构的第三层要素是规则、共同体和分工。规则是限制活动系统内行为的显性或隐性的规章、规范、约定和标准;共同体是由共同承担同一客体任务的主体所组成;分工则是横向的任务分配和纵向的权力分配。不同于传统工作场所学习中共同体的树状组织结构,数字化工作场所学习中以协同网状组织为主,凸显出参与式的敏捷文化以及創新驱动的数字文化。共同体的变化也带来了规则和分工的变化。对于规则,数字化的工作场所学习以动态能力和学习共同体为导向,力图获得组织和个人的双赢式发展。对于分工,数字技术辅助管理者管理员工,使得横向的任务分配更为科学,工作任务更为弹性,协同网状组织的共同体使得权力分配趋于扁平化。

二、工作场所学习数字化转型的关键行动

1.数字化转型的学习型组织维度

在工作场所学习领域中,学习型组织是一个历久弥新的概念。彼得·圣吉(Peter M. Senge)指出学习型组织致力于发展其学习能力,学习型组织的核心是持续不断地变革(Biech,2008)。沃特金斯等(Watkins et al.,1993)也指出学习型组织是一个不断学习并自我转变的组织。

在工作场所中构建学习型组织,是组织融入终身学习时代,维持核心竞争力,实现持续发展的必要路径。可以说,构建学习型组织是工作场所学习的核心命题,成功的学习型组织必然是工作场所学习的典范。学习型组织和工作场所学习是一体两用的关系,两者都强调个体与组织之间的平衡发展,学习型组织更侧重从组织发展和组织设计视角理解工作场所学习,工作场所学习更强调从主体体验的视角理解学习型组织。而在数字化时代,要构建持续变革、自我转变的学习型组织就需要实现工作场所学习的数字化转型。具体来说,就是要实现数字化时代背景下的组织工具、组织规则、组织分工结构、组织变革动力等多维要素之间的相互关联、持续递进与不断改善。

在学习型组织研究方面,早在20世纪90年代,乔治亚大学的沃特金斯(Watkins)和马席克(Marsick)就提出了学习型组织的7个维度,分别是为学习提供战略性领导力、创造持续学习的机会、建立系统来获取和分享学习、增进合作与团队学习、促进探究与对话、为实现共同发展而努力、连接组织与环境。通过近10年的深入研究,沃特金斯和马席克又以这7个维度为框架开发了学习型组织问卷(Dimensions of the Learning Organization Questionnaire,DLOQ)(Marsick et al.,2003)。如今,DLOQ经过多轮发展与完善,在世界许多国家和地区经历了实践考验,该框架的普适性得到了广泛的认可。

2.活动理论视域下工作场所学习的数字化转型行动

以活动理论看待工作场所学习中的数字化转型,我们可以明确这并非工具或主体等单个要素的改善,而是各个要素间不断进行连续性转换,整个活动系统持续互动、不停地自我重构,进而实现工作场所学习的数字化转型与学习型组织的重塑。

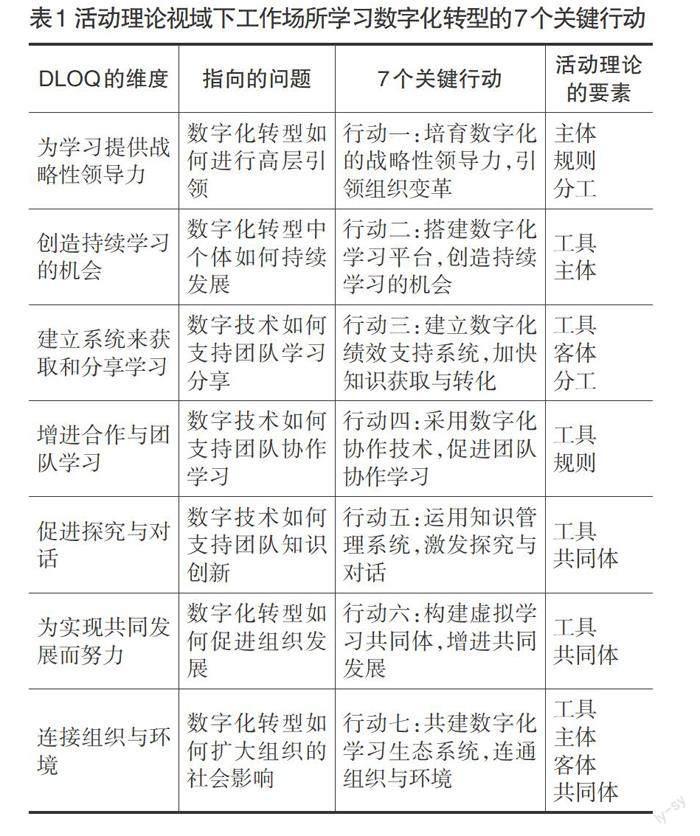

基于DLOQ的7个维度,如表1所示,本研究提出工作场所学习的数字化转型所需采取的关键行动,这些行动可以实现对学习型组织全维度的改善,从核心机制和运行路径层面改进工作场所学习的运行状态,从而促进传统的或转型中的工作场所学习进行有效的数字化转型。同时,本研究还结合活动理论的要素来分析数字化转型的7个关键行动。

(1)行动一:培育数字化的战略性领导力,引领组织变革

培育数字化的战略性领导力需对主体、规则和分工三个要素进行革新,从而解决如何进行高层引领的问题。该行动改变了领导与员工的关系,这对于分工与规则要素,即横向的任务分配和纵向的权力分配及其对应的限制和奖惩规则,均会带来在员工行为和组织文化上的改变,进而逐步实现对整个组织的变革。在工作场所的数字化转型中,工作场所学习中的领导力尤为需要关注,这体现了从技术到主体的重心转移(Vallo Hult et al.,2022)。数字化时代的战略性领导力更倾向于分布式领导力。在分布式领导力中,领导力不再是个人或少数人所拥有的,而是组织成员都可能担负领导责任。分布式领导力有三个主要优势:第一,分布式领导力是群体互动的,是一种协同的产物。第二,分布式领导力使得领导力的边界变得开放,从领导者转变为领导者及其追随者的交互关系,有助于构建具有成长型思维的企业文化与开放式的领导风格(Pietersen,2015)。第三,分布式领导力使能力流动分布在整个组织中(Harris,2009),这一动态调配也让分布式领导力下的员工具有更大的自治内驱力。由此可看出,在分布式领导力中,领导力不是固定不变的,而是具有流动性和生成性特点,其带来的扁平化结构有助于组织自上而下的数字化转型和创新。

(2)行动二:搭建数字化学习平台,创造持续学习的机会

搭建数字化学习平台需要对工具和主体两个要素进行革新,从而解决个体如何持续发展的问题。数字化学习平台是数字时代促进个体持续学习的优选工具,是一个基于计算机和网络在工作场所中建立的支持学习和互动的移动学习平台,具有互动高效、成本低廉等特点。搭建数字化学习平台能够促进组织和员工共同进步。对于整个组织而言,数字化学习平台可以促进组织的敏捷性和绩效提升。数字化学习平台能够实现组织内部的移动学习和泛在学习,从而促进学习型组织的发展。对于员工个人来讲,在数字化转型的背景下,组织结构和文化的变化导致员工需要承担超出其传统职能范围的角色(Vial,2019),这就要求员工持续学习,不断更新其知识、技术、能力以及学习方式。提升工作场所学习有效性的关键是个体专业能力发展、实践空间和数字化学习空间三者之间的无缝衔接,从而加快知识在组织内部的高效流动(于文浩等,2019)。数字化学习平台能为员工提供连接现实实践空间和数字化学习空间的学习渠道以及持续的知识供给,使其拥有及时更新自我专业知识结构的学习途径。并且数字化学习平台中的学习分析工具可生成员工的学习者画像,为其提供针对性、智能化的学习支持与反馈。

(3)行动三:建立数字化绩效支持系统,加快知识获取与转化

建立数字化绩效支持系统(Electronic Performance Support System,EPSS)需要对工具、客体和分工等要素进行变革,实现数字技术对团队学习分享的支持。该行动旨在创建数字化绩效支持系统来辅助员工获得与工作任务更具匹配性的智慧支持,实现员工之间更为高效和更深度式的知识交流与分享,推动组织中的团队学习。数字化绩效支持系统是一个整合的数字环境,能提供可被直接和个别化获取的信息、软件、指导、建议、帮助、数据、图像、工具、评价和监控,实现在支持和介入最少情况下工作绩效的提升(Gery,1989)。EPSS已被证实对企业的工作场所学习是有效的,员工可在该系统的辅助下获得与工作任务更具匹配性的学习任务。首先,它是对现有软件技术的集成和延伸,并在此基础上提供更高程度的计算智能,进而实现绩效支持的情境敏感性,为特定的工作场所任务提供即时性的和有针对性的学习帮助。其次,EPSS有助于搭建以员工为中心的企业内部学习网络,为每位员工提供随时随地的个性化支持。在这个内部网络中,专家的指导、建议、反馈以及匹配的资源更为及时,能够加快知识获取和知识应用环节之间的无缝转换。最后,EPSS可提供有效知识共享的循环途径。在工作场所学习中,EPSS将组织或企业内部的公共知识、专家知识以及生产性知识集中存储,生成式整合并应用到具体的工作任务中,从而使团队成员具有更强的学习敏捷性,缩短知识迁移到工作场所中的时间。

(4)行动四:采用数字化协作技术,促进团队协作学习

采用数字化协作技术需要对工具和规则两个要素进行革新,实现数字技术对团队协作学习的支持。该行动主要是借助数字化协作技术,来支持和扩展个人和组织的协作能力,实现技术辅助下的知识获取和团队协作。数字化协作技术包含计算机支持的协同工作和计算机支持的协同学习等。企业可以通过数字技术为员工提供一个高效协作的空间以支持内部知识交流、团队学习和群体互动。这个数字化的协作空间需要满足沟通、合作、协调三个元素的功能需求(Fuks et al.,2007),这三个元素是工作场所中数字化协作技术的核心,沟通会对协调生成承诺,协调可为合作分配任务,而合作始终都需要沟通互动,三者通过不断地互相影响,进而形成可迭代的工作场所学习循环。此外,富克斯等人(Fuks et al.,2007)还提出了“群件”(GroupWare)这一概念,即帮助群組协同工作的软件,其具有沟通、合作、协调以及信息共享的特征。对群件的设计与开发致力于构建一个团队协作空间,支持知识的获取与传播,助力工作场所中以团队为学习单位的正式学习以及非正式学习的发生。

(5)行动五:运用知识管理系统,激发探究与对话

运用知识管理系统(Knowledge Management Systems,KMS)对工具和共同体两个要素进行变革,实现数字技术对团队知识创新的支持。该行动主要是借助知识管理系统促进组织成员在工作场所中的探究与对话,来实现团队知识的创新。这不仅要求成员表达自己的观点,还要倾听和询问别人的观点,并且强调提问、反馈和实验都能得到相应的支持。在这一情境下,信息与知识得以高效循环,创新的想法得到认可和实践,进而激发团队的创新行为。知识管理系统是基于知识管理理论的信息系统,用于管理组织内的知识,并促进知识的创建、获取、存储、检索和共享(Alavi et al.,2001)。知识管理系统可视为知识管理的推动者和关键要素,其能优化知识传播过程,把正确的知识从准确的知识源传给合适的人,促进知识的内外部流动,为组织增加并创造更多的智力资本(Santoro et al.,2018)。总的来说,知识管理系统通过促进组织成员间知识与信息的高效流通,来支持成员的探究与实验,从而将无形的知识转化为有形资产,实现对价值创造过程的长期贡献,并增进组织的创新性。

(6)行动六:构建虚拟学习共同体,增进共同发展

虚拟学习共同体通过对工具和共同体两个要素产生较大影响,从而解决如何促进组织发展的问题。虚拟学习共同体是一种学习者群体社会关系的聚合,其依托数字技术与相关平台,为学习者提供深度理解自身体验的机会和群体交互的支持(Woodland et al.,2007),为组织的深入变革与发展提供催化作用。艾伦等(Allan et al.,2006)研究表明,虚拟学习共同体以多种方式促进个人终身学习,其通过模拟角色、身份变迁等方式让员工拥有身份转换的经验并对此做出评估决策,使得员工在一定程度上获取最匹配的学习发展路径。此外,虚拟学习共同体还为成员创造了一个舒适区,以此给予他们工作受挫时的安慰、能够重新审视和挑战工作任务的勇气。对于组织来说,虚拟学习共同体可进行自组织式的自我发展,从而推动组织的发展。具体来说,通过构建虚拟学习共同体,使得成员在参与中实现知识共享与知识创造,而集体的共创学习可以增进共同体的发展和进化,最终推动组织发展。

(7)行动七:共建数字化学习生态系统,连通组织与环境

共建数字化学习生态系统能够革新活动理论中的工具、主体、客体和共同体等要素,从而解决如何扩大组织社会影响的问题。该行动通过搭建数字化学习生态系统使人们共同参与,增强个体对组织、对学习共同体的认同感,并从组织的整体角度出发,去应对客体以及外部环境的变化。数字化学习生态系统是一个由数字物种及其环境相互连通、相互作用形成的集成系统(祝智庭等,2017),其以一种生态学习观的视野去整合学习环境,其中数字物种可以是软件、数据库、应用程序或软件服务,也可以是学习过程中的工具、服务、内容等配备组件(Uden et al.,2007)。一个集成化的数字化学习生态系统可以为学习者提供满足学习需求的各类数字物种,数字化转型中不仅每类数字物种在进化,整个生态系统都在进化,进而提高组织适应环境和持续创新的能力。

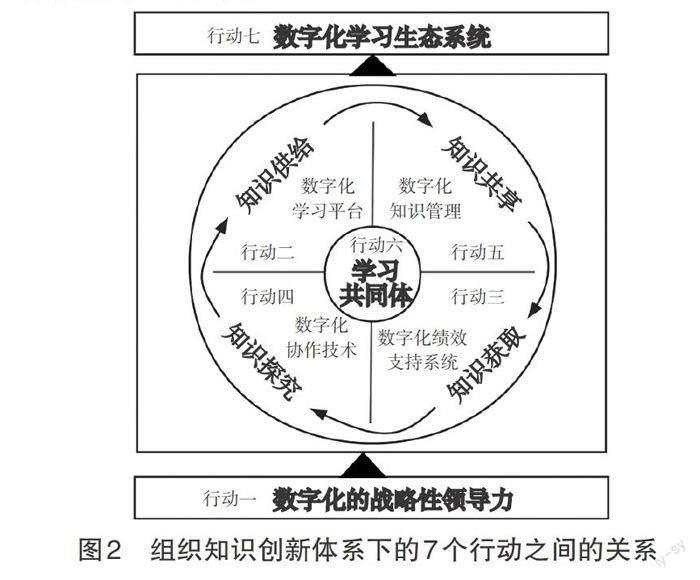

数字化学习生态系统的核心是连接组织整体和环境,如图2所示,前6个行动是数字化学习生态中必不可少的组成部分,数字化的战略性领导力引领整个数字化学习生态系统的发展与走向。组织本身是一个基于实践的学习共同体,其知识创新体系需要知识供给、知识共享、知识获取与知识探究的迭代式循环,行动二、三、四、五和六分别与这个知识循环过程相关,这些行动共同构建了一个更为开放、更具适应性和整合性的数字化学习生态系统。这一数字化学习生态实现了数字技术与数字文化的协同进化,成为一个动态平衡的有机整体,学习环境中技术、组织和个体高度适配,从而保持组织共同进化的最优态,持续塑造数字化场景下的工作场所学习体系。

三、工作场所学习数字化转型的变革路径

1.纵向发展:“个体—团队—组织”三阶段路径

我们可以从活动理论中活动层和行动层划分的视角来理解工作场所学习的数字化转型,如图3所示。活动层左边的活动结构可视为未转型的工作场所学习,右边的活动结构可视为数字化转型后的工作场所学习,数字化转型的过程需要穿越一个充满不确定性的区域,称为“最近发展区”,通过这样的结构跃迁,转型后的工作场所学习的活动结构将会演化为具有数字化特征的由新六要素构成的活动结构。

在行动层中,通过一系列具体的变革行动,推动工作场所学习的活动结构向预期的数字化活动结构转型。活动与行动是双向的动态关系,活动对行动具有自上而下的内化影响,行动对活动具有自下而上的外化影响。工作場所学习数字化转型的行动虽具有一定的独立性,但彼此之间具有共同的目标导向,形成行动链,共同促进数字化转型活动结构的形成。在工作场所学习数字化转型和组织变革过程中,这7个行动并非一次性同时开展,需要分阶段渐进。本研究将工作场所学习的数字化转型过程划分为从个体层面到团队层面再到组织层面的三阶段变革路径,如图3所示。

在工作场所学习数字化转型三阶段的变革路径中,第一阶段为个人层面的数字化转型,包含行动一和行动二。这两个行动解决了数字化转型如何进行高层引领以及个体如何持续发展的问题,使得工作场所学习的领导者以及员工获得了与数字化工作场所学习相匹配的关键能力和相关的数字素养。通过行动一,领导者驱动变革,形成与数字化转型文化相关的战略愿景。通过行动二,建立数字化学习平台,为员工提供泛在性的知识资源,为其专业持续发展与组织变革作好储备。数字化学习平台的运作需要融合新兴技术,建立适配的课程内容体系,来助力员工的终身学习,待其成熟后可由面向内部提供服务转向面向内外部提供服务。

第二阶段是团队层面的数字化转型,包含行动三、行动四和行动五。这三个行动解决了数字技术如何支持团队的学习分享、协作学习与知识创新的问题,该阶段将学习的数字化转型与业务的运营发展联系起来。团队的数字化转型需要借助多种数字化平台来融合目标管理、过程管理和绩效管理,实现数字化的团队学习与管理。例如,数字化平台需要具备绩效支持、协同工作和知识管理等功能,实现数字化场景中的团队学习与团队协作;需要拥有沟通、合作、协调的三大功能元素,使员工具备团队沟通、协作办公、合作社交、知识共享等能力,助力组织数字化和业务数字化;需要运用集成式的知识管理系统,方便使用者灵活选择不同形式进行知识管理,助力团队知识的共享和创新。

第三阶段是组织层面的数字化转型,包含行动六和行动七。这两个行动解决了数字化转型如何促进组织发展和扩大组织的社会影响问题。该阶段通过构建虚拟学习共同体,在工作场所中创造了一个学习舒适圈,强化群体的社会交互和凝聚力。在先前行动的基础上,构建具有包容性的数字化学习生态系统,使得个人、团队和组织形成一个有机整体,并将数字化转型制度化于企业文化之中。组织层面的数字化转型需要创建具有创新、包容和鼓励持续学习的组织文化;需要协同合作伙伴与客户,建立员工、组织与产业链共同成长的、辐射范围广阔的数字化学习生态圈,以及为员工建立从学习、工作到发展的数字化学习生态系统。

2.横向对比:变革路径的阶段性特征

从组织结构、变革驱动力、衡量指标等维度对上述三个阶段进行横向比较(见表2),可更加明确工作场所学习数字化转型过程中各阶段的特征,有助于企业在实行工作场所学习数字化转型过程中对不同发展阶段形成的成果进行效果评估。

当数字化转型的变革处于第一阶段时,即个体层面的数字化转型,最主要的变革发生在工作场所学习的领导者和员工身上,组织结构也从自上而下的层次结构转向去中心化的网状结构。在这一阶段,工作场所学习中的所有主体会同时发力,领导者会分散其部分领导力,更关注组织的战略性发展;员工则会因对自我发展的关心而进行自主学习。因而,个体层面的数字化转型更注重对领导方式、个体数字智商和数字素养的考核。当第一阶段的数字化转型实现后,其形成的阶段成果是高层领导者更具战略性的领导力以及员工获得持续发展的途径和平台。

当数字化转型的变革发展到第二阶段时,其最主要的变革发生在团队层面。工作团队引入数字化绩效支持系统、数字化协作技术以及知识管理系统等工具,使得去中心化的网状结构更为紧密耦合,满足了团队工作发展的需求。这一阶段的衡量指标也随之变为团队价值和团队创造的能力。当第二阶段数字化转型实现后,其对应形成的阶段成果是团队内部信息与知识传递、分享的频率有所提升,协作学习和知识创新的效果显著改善,进而在数字技术的支持下实现无障碍的、不受时间和地域以及设备限制的团队学习。

当数字化转型的变革发展到第三阶段时,其变革的范围已经扩大到整个组织。在这一阶段,共同体要素被反复强调,学习共同体驱动整个组织与数字环境相连,并形成数字化学习生态系统。此阶段组织呈现出弹性的网状结构,组织的衡量指标主要是由学习共同体产生的共同推力以及数字化学习生态系统带来的主动应变能力。当第三阶段数字化转型实现后,组织会自发地形成连接内外部的学习共同体,也具有了一定的社会影响力。

四、总结

工作场所学习的数字化转型已迫在眉睫。本研究基于活动理论,结合学习型组织的维度,对工作场所学习的数字化转型的关键行动和变革路径展开了分析和阐释。关于这个主题还有许多待解决的研究问题,具体包括:(1)探索工作场所中不同准备程度的数字化转型的最优路径。本研究虽然为工作场所学习提出了数字化转型的参考路径,但在实际操作中,不同组织所拥有的数字技术、数字资源以及数字素养等数字化转型前期准备各不相同,如何以更小的代价实现最大限度或者满足需求的数字化转型,仍需更多的实证研究。(2)探索数字化转型所带来的新生物对工作场所学习的影响。变革过程中不可避免地会产生一些新的数字生物,而这些新生物往往对数字化转型至关重要,如新技术、新冲突、新资源、新能力和新模式等。数字技术是数字化转型的重要工具,但不是决定性要素,组织的行动和态度才是关键。组织如何面对传统与数字化之间的新冲突,如何协调运用新的数字资源,如何使得组织中的管理者和员工获得与之匹配的新能力,如何在组织中实现具有动态可持续发展的新模式都是值得思考的问题。(3)探索如何跨领域推进数字化转型。正如终身学习体系的构建需要多方参与一样,数字化转型也需要不同领域之间互相连接,加强合作,以跨领域的视角思考如何借助社会合力进行数字化转型。因此,未来应该以差异化、针对性和包容性的视角来看待工作场所学习中的数字化转型。

参考文献:

[1]新华网(2021).习近平向2021年世界互联网大會乌镇峰会致贺信[EB/OL].[2022-09-06].http://www.news.cn/politics/leaders/2021-09/26/c_1127903074.htm.

[2]于文浩,张瑀珊(2019).工作场所中非正式学习的理论框架构建[J].终身教育研究,30(3):27-33.

[3]祝智庭,彭红超(2017).智慧学习生态:培育智慧人才的系统方法论[J].电化教育研究,38(4):5-14,29.

[4]祝智庭,郑浩,许秋璇等(2022).教育数字化转型的政策导向与生态化发展方略[J].现代教育技术,32(9):5-18.

[5]Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues[J]. MIS Quarterly, 25(1):107-136.

[6]Allan, B., & Lewis, D. (2006). The Impact of Membership of a Virtual Learning Community on Individual Learning Careers and Professional Identity[J]. British Journal of Educational Technology, 37(6):841-852.

[7]Biech, E. (2008). The Learning Organization Today: An Interview with Peter Senge [M]// ASTD Handbook for Workplace Learning Professionals. American Society for Training and Development:649-656.

[8]Collis, B., & Margaryan, A. (2004). Applying Activity Theory to Computer-Supported Collaborative Learning and Work-Based Activities in Corporate Settings[J]. Educational Technology Research and Development, 52(4):38-52.

[9]Engestr?m, Y. (1987). Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research[M]. Helsinki: Orienta-Konsultit:25-108.

[10]Engestr?m, Y., & Py?r?l?, E. (2021). Using Activity Theory to Transform Medical Work and Learning[J]. Medical Teacher, 43(1):7-13.

[11]Fuks, H., Raposo, A., & Gerosa, M. A. et al. (2007). The 3c Collaboration Model[M]// Kock, N. (Ed.). Encyclopedia of E-Collaboration. New York: IGI Global:637-644.

[12]Gery, G. J. (1989). Training vs. Performance Support: Inadequate Training Is Now Insufficient[J]. Performance Improvement Quarterly, 2(3):51-71.

[13]Harris, A. (2009). Distributed Leadership[M]. Heidelberg: Springer Science + Business Media:11-21.

[14]Kuutti, K. (1991). Activity Theory and Its Applications to Information Systems Research and Development[M]// Nissen, H. E., Klein, H. K., & Hirschheim, R. (Eds.). Information Systems Research: Contemporary Approaches and Emergent Traditions. North Holland: Elvsevier Science Publishers B.V.:529-549.

[15]Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (2003). Demonstrating the Value of an Organizations Learning Culture: The Dimensions of The Learning Organization Questionnaire[J]. Advances in Developing Human Resources, 5(2):132-151.

[16]McNicholl, J., & Blake, A. (2013). Transforming Teacher Education, an Activity Theory Analysis[J]. Journal of Education for Teaching, 39(3):281-300.

[17]Pietersen, W. (2015). What Nelson Mandela Taught the World About Leadership[J]. Leader to Leader, (76):60-66.

[18]Santoro, G., Vrontis, D., & Thrassou, A. et al. (2018). The Internet of Things: Building a Knowledge Management System for Open Innovation and Knowledge Management Capacity[J]. Technological Forecasting and Social Change, 136:347-354.

[19]Uden, L., Wangsa, I. T., & Damiani, E. (2007). The Future of E-Learning: E-Learning Ecosystem[C]// 2007 Inaugural IEEE-IES Digital EcoSystems and Technologies Conference. IEEE:113-117.

[20]Vallo Hult, H., & Bystr?m, K. (2022). Challenges to Learning and Leading the Digital Workplace[J]. Studies in Continuing Education, 44(3):460-474.

[21]Vial, G. (2019). Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda[J]. Journal of Strategic Information Systems, 28(2):118-144.

[22]Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (1993). Sculpting the Learning Organization: Consulting Using Action Technologies[J]. New Directions for Adult and Continuing Education, 58:81-90.

[23]Woodland, D. E., Szul, L. F., & Moore, W. A. (2007). Virtual Learning Communities[J]. Business Education Digest, 16(5):70-80.

收稿日期 2022-11-05責任编辑 李鑫

Digital Transformation of Workplace Learning: The Critical Actions and the Transformation Path

YU Wenhao, HE Jiaqi, GONG Yuanyuan, LIU Lu

Abstract: In the digital era, organizations and individuals have proposed new requirements for workplace learning. To better adapt to the changes in the competitive environment, workplace learning needs to achieve systematic digital transformation with digital technology. As the theoretical basis of workplace learning, activity theory has strong explanatory power for workplace learning as well as its systematic evolution. Building a learning organization is the fundamental proposition of workplace learning, and the goal of digital transformation of workplace learning is to build a learning organization with continuous self-evolution. Appling the activity theory principles and combining the seven dimensions of a learning organization, this study proposed seven critical actions for digital transformation: cultivating digital strategic leadership to lead organizational change; building a digital learning platform to create continuous learning opportunities; establishing electronic performance support systems to accelerate knowledge capturing and transferring; adopting digital collaboration technology to promote team learning; using the knowledge management system to stimulate inquiry and dialogue; constructing a virtual learning community to enhance common development; co-constructing a digital learning ecosystem to connect organization and environment. Furthermore, the transformation path of these seven key actions can be divided into three progressive stages: individual, team and organization, which decompose the overall goal of digital transformation into a series of easy-to-measure sub-goals to provide meaningful guidance for the digital transformation of workplace learning.

Keywords: Digital Transformation; Workplace Learning; Activity Theory; Learning Organization