“事件”释义考辨

摘 要:通过对词语的考释和溯源,可以发现,宋元明时期的俗语词“事件”不是指“鸟兽类的内脏”或“禽畜内脏头蹄”,而是指肉类食材和人体被分割成的块状物。同时,“事件”还是一类菜品的名称,其特点是由禽兽肢体内脏或其仿制品切块烹饪而成。“作为食物的家禽内脏”是“事件”的后起引申义,往往记音写作“时件”或“什件”。“禽畜内脏头蹄”义则是与“四件”相混所致。现代辞书对“事件”的解释属于以今律古之误。

关键词:“事件”;“时件”;“什件”;“四件”;《汉语大词典》

一、引言

在《汉语大词典》(以下简称《汉大》)中,“事件”条共有8个义项:①事情。②事项。③指文案。④指案件。⑤指历史上或社会上已经发生的大事情。⑥鸟兽类的内脏。⑦指人体的部分。⑧指器物。大抵前五项指“事”,后三项指“物”。在《汉大》旧版中,无义项④“指案件”,并将义项⑦“指人体的部分”归于义项⑥“鸟兽类的内脏”下。值得注意的是,义项⑥、⑦存在一定争议,其详细书证如下:

⑥鸟兽类的内脏。宋孟元老《东京梦华录·食店》:“更有川饭店,则有插肉面……杂煎事件。”宋吴自牧《梦粱录·天晓诸人出市》:“御街铺店,闻钟而起,卖早市点心,如煎白肠、羊鹅事件。”⑦指人体的部分。《水浒传》第四六回:“杨雄又将这妇人七事件分开了,却将头面衣服都栓在包裹里了。”明陶宗仪《辍耕录·想肉》:“天下兵甲方殷,而淮右之军嗜食人……或乘夹袋中,入巨锅活煮,或刲作事件而淹之。”[1](第1卷,P547)

《近代汉语词典》依据同样书证,将“事件”释为:“从身体上分出的部分(多指禽畜内脏头蹄)。”[2](P1957)《宋语言词典》对“事件”的释义是:“指禽畜的某一部分(多指内脏头蹄)、常用作烹饪原料者。《梦粱录》卷十六《肉铺》:‘更待日午,各铺又市熬熟食,头、蹄、肝、肺四件,杂熬蹄爪事件,红白熬肉等。”[3](P257)胡靜书认为,应将《汉大》义项⑥、⑦分别释为:“人或动物的内脏”;“碎块,指烹饪所用切好的原料,或人或动物肢体分解后的碎块”[4]。可见,各家释义见仁见智,未成定论。同时,“事件”为何可指内脏,是否还包括头蹄,它与饮食烹饪的关系何在,其得义之由究竟是什么,仍需要结合相关书证进一步加以考辨。

二、俗语词“事件”考释

通过对词语的考释和溯源,可以发现,宋元明时期的俗语词“事件”不是指“鸟兽类的内脏”或“禽畜内脏头蹄”,而是指肉类食材和人体被分割成的块状物。同时,“事件”还是一类菜品的名称,其特点是由禽兽肢体内脏或其仿制品切块烹饪而成。

(一)指被分割后的肉类食材

“事”的本义是官职、职务。《说文解字·史部》:“事,职也。”[5](P98)之后,引申出职守、职事、事情等义。“事”与“物”常相连用,可指万事万物;同时,“事物”“物事”这组同素异序词,既可单指事,也可单指物。在词义沾染的作用下,“物”即是事,“事”即是物。“件”有分、分开的意思。《说文解字·人部》:“件,分也。从人从牛。牛大物,故可分。”[5](P260)《广韵·狝韵》:“件,分次也。”[6]“件”由被分开的部件引申为物件,也可指事件。需要指出的是,“件”不能单独指称事物,必须加修饰语成词,如“抄件”“文件”“条件”等。或者是与“事”“物”搭配成词,如“物件”“件物”“事件”等,均可指物。《汉大》对“事”“物”“事物”“物事”“物件”“件物”等皆有释义、书证,可以参看。

受“件”的语义影响,“事件”指物时往往特指分开的部件。在宋元明俗语词“事件”中,“件”的含义约等于“块”,“事件”犹“物块”。如南宋吴自牧《梦粱录·面食店》中有“红爊大件肉”,“大件肉”即是大块肉。在现代汉语方言中,与饮食相关的词语中仍不乏以“件”作“块”义的用法。据《现代汉语方言大词典》记录,杭州把切成大方块加盐白煮的猪肉称作“件儿肉”[7](P1448),广州把食物斩切成小块称作“斩件”[7](P3666)。

胡静书结合《宋语言词典》的释义,将“事件”称作“烹饪时经过处理的碎块状备料”[4],这一释义过于宽泛,因为“事件”仅针对肉类食材,而非所有食材。其所引书证如下:

(1)马斯荅吉汤:补益温中顺气。羊肉(一脚子卸成事件),草果(五个),官桂(二钱),回回豆子(半升),捣碎去皮。右件一同熬成汤,滤尽,下熟回回豆子二合,香粳米一升,马斯荅吉一钱,盐少许,调和匀,下事件肉、芫荽叶。(元代忽思慧《饮膳正要》)

(2)川炒鸡:每只治净,切作事件,炼香油三两炒……(明代刘基《多能鄙事》)

(3)蒸羊眉突:羊一口,燖净,去头蹄肠肚,打作事件,用地椒、细料、酒、醋调匀……(明代刘基《多能鄙事》)

例(2)和例(3)实际上都转引自元代《居家必用事类全集》,以上三例中的肉类都能够切割成“事件”。在《饮膳正要》中,共有四处记载了“事件”,这四种食材皆是肉类,如:“羊肉一脚子卸成事件”,“狼肉一脚子卸成事件”,“鹌鹑二十个打成事件”,“兔儿二个切成事件”[8]。《居家必用事类全集》庚集还有条目“筵上烧肉事件”:

(4)筵上烧肉事件:羊膊(煮熟烧)、羊肋(生烧)、麞鹿膊(煮半熟烧)、黄牛肉(煮熟烧)、野鸡(脚儿生烧)、鹌鹑(去肚生烧)、水扎兔(生烧)、苦肠蹄子、火燎肝、腰子、膂肉(已上生烧)、羊耳舌、黄鼠、沙鼠、搭刺不花、胆灌脾(并生烧)、羊奶肪(半熟烧)、野鸭川雁(熟烧)、督打皮(生烧)、全身羊(炉烧),右件除炉烧羊外,皆用签子插于炭火上,蘸油、盐、酱、细料物、酒、醋调薄糊,不住手勤翻,烧至熟,剥去面皮供。[9](P390)

可以看出,除了“全身羊”用“炉烧”外,其他食材“皆用签子插于炭火上”而烧熟,说明这些包括禽兽肢体和内脏在内的肉类食材都需要改刀处理,并切作块状物,以便于串在签子上。因此,这里的“肉事件”即指“肉块”,例(1)中的“事件肉”为同素异序,当与此同。

(二)指人体被分割成的块状物

在《汉大》中,“事件”的义项⑦是“指人体的部分”,所引书证为:《水浒传》第四六回:“杨雄又将这妇人七事件分开了,却将头面衣服都栓在包裹里了。”明陶宗仪《辍耕录·想肉》:“天下兵甲方殷,而淮右之军嗜食人……或乘夹袋中,入巨锅活煮,或刲作事件而淹之。”[1](第1卷,P547)

先分析《水浒传》中的例证。胡静书认为,此处是说杨雄怒杀有奸情的妻子,要挖出其心肝五脏看,然后又将潘巧云的七事件分开了。作者指出,“这里的‘事件显然指人的内脏,如果释为‘人体的部分等于没有解释”。因此,可将义项⑥“鸟兽类的内脏”修订为“人或动物的内脏”[4]。我们认为,这里的“事件”并不指人的内脏。第一,《水浒传》此例前文云:“一刀从心窝里直割到小肚子上,取出心肝五脏,挂在松树上。”一般认为,“五脏”是指脾、肺、肾、肝、心,“心”“肝”均属于“五臟”,因此,这里并不是五脏加心、肝等于“七事件”。“心肝五脏”是习语,早见于北宋乐史《李翰林别集序》:“白之从弟令问,尝目白曰:‘兄心肝五脏皆锦绣耶?不然,何开口成文,挥翰霞散尔尔!”[10](P1458)佛经亦常见,如宋代赜藏主编纂的《古尊宿语录》卷十九:“你还肯么?你若肯,心肝五脏头目髓脑,一时属老僧。你若不肯,心肝五脏头目髓脑,一时分付。”[11](P359)第二,在《水浒传》原文中,杨雄是将潘巧云的心肝五脏挂在树上之后,“又将这妇人七事件分开了”,此处的“又”恐怕作“又去分尸”理解才更为合理,否则,何必刚把内脏挂在树上,又立刻将它们“分开”呢?因此,这里的“事件”可随文释作“人体被肢解后的块状物”,与内脏并无关联。

再分析《辍耕录》中的例证。结合上下文来看,此处是说人被“刲作事件”,“刲”的意思是割取,如“刲刳(剖割)”“刲股(割大腿肉)”等,因此,这里的“事件”仍然是指“人体被肢解后的块状物”,而不是《汉大》所释的“人体的部分”。

总之,《汉大》“事件”义项⑦所引两例,其实都是指人体被分割成的块状物,这一义项并没有脱离“事件”的“物块”语义范畴。

(三)指一类菜品的名称

在《汉大》中,“事件”的义项⑥是指“鸟兽类的内脏”,所引书证为:宋孟元老《东京梦华录·食店》:“更有川饭店,则有插肉面……杂煎事件。”宋吴自牧《梦粱录·天晓诸人出市》:“御街铺店,闻钟而起,卖早市点心,如煎白肠、羊鹅事件。”[1](第1卷,P547)

这两例“事件”皆是菜名,但均未明指“鸟兽类的内脏”。在《梦粱录》中,除了上述的“羊鹅事件”外,还有“假驴事件冻”“十色事件冻”“糟鹅事件”“熝肝事件”“煎鹅事件”“假羊事件”“假驴事件”“蹄爪事件”①:

(5)凡点索茶食,大要及时。如欲速饱,先重后轻。兼之食次名件甚多,姑以述于后。曰百味羹、锦丝头羹……假熝蛤蜊肉、荤素水龙、白鱼水龙、江鱼水龙、肉水龙、腰子假淳菜、腰子假炒肺、羊爊爊下饭、假牛冻、假驴事件冻、蛤蝤冻、鸡冻、三鲜冻、石首白鱼冻、假蛤蜊、三色水晶丝、五辣醋羊生脍、十色事件冻、三色炙润鲜粥……又有托盘檐架至酒肆中,歌叫买卖者,如炙鸡、八焙鸡、红爊鸡、脯鸡、爊鸭、八糙鹅鸭、白煠春鹅、炙鹅、糟羊蹄、糟蟹、熝肉蹄子、糟鹅事件、熝肝事件……(《梦粱录》卷十六“分茶酒店”)[13]

(6)又有下饭,则有焙鸡、生熟烧、对烧、烧肉、煎小鸡、煎鹅事件、煎衬肝肠……(《梦粱录》卷十六“面食店”)[13]

(7)又下饭,如五味爊麸、糟酱、烧麸、假炙鸭干、签杂鸠、假羊事件、假驴事件、假煎白肠、葱焙油煠骨头、米脯大片羊、红爊大件肉、煎假乌鱼等下饭。(《梦粱录》卷十六“面食店”)[13]

(8)更待日午,各铺又市熝熟食:头蹄肝肺四件、杂爊、蹄爪事件、红白熝肉等。(《梦粱录》卷十六“肉铺”)[13]

此外,南宋西湖老人《繁胜录》亦记录了当时的“煎羊事件”:

(9)食店:……大片腰子、松花腰子、燥子决明、二色茧儿、江鱼玉叶、鯚鱼拖齑、羊头鼋鱼、锦鸡鼋鱼、夺真元鱼、剪花馒头、煎羊事件、荤素签、锦鸡签、杂菜羹、蝤蛑签、鼎煮羊、盏蒸羊、羊炙焦、大包子、羊血粉、龟背、大骨……[14](P111)

结合文义,以上用例均不能直接得出“事件”是指“鸟兽类的内脏”,并且在同一文段中,“事件”还与以具体内脏命名的菜品相并置。

值得注意的是,《梦粱录》卷十六“荤素从食店”对“事件”亦有侧面说明:

(10)荤素从食店(诸色点心、事件附):市食点心,四时皆有,任便索唤,不误主顾。且如蒸作面行,卖四色馒头、细馅大包子,卖莱菔皮春茧、生馅馒头……更有专卖素点心从食店,如丰糖糕、乳糕、栗糕……韵果、七宝包儿等点心。更有馒头店,兼卖江鱼兜子、杂合细粉、灌爊软烂大骨料头、七宝科头。又有粉食店,专卖山药丸子、珍珠丸子……麻团、糍团及四时糖食点心。及沿街巷陌盘卖点心、馒头、炊饼,及糖蜜酥皮烧饼、夹子、薄脆、油煠从食……蒸糍、粟粽、裹蒸、米食等点心。及沿门歌叫熟食,爊肉、炙鸭、爊鹅、熟羊、鸡鸭等类,及羊血灌肺、撺粉科头,应干市食,就门供卖,可以应仓卒之需。[13]

该条目内,小字“事件”与“点心”并列,两者同附于“荤素从食”,由此可知,它是一类菜品名称,并不专指内脏。从这段文字的表述来看,除了各类点心、馒头等高热量的碳水食物之外,最有可能称为“事件”的就是“沿门歌叫熟食,爊肉、炙鸭、爊鹅、熟羊、鸡鸭等类”,这与上文所列各种“事件”菜名的构词语素也恰相吻合。同时,例(5)中所言“托盘檐架至酒肆中,歌叫买卖者”,与这里的贩卖方式极为相似,它所出售的菜品中就有“糟鹅事件”和“熝肝事件”。在《梦粱录》中,将这类菜品均归入“从食”,它“任便索唤,不误主顾”,“可以应仓卒之需”,简言之,就是可以随买随吃,极为方便,近似于后世的“小吃”,这也应是“事件”类菜品的一个显著特征。

与之可以相参照的是,南宋耐得翁《都城纪胜》所记载的“煎事件”:

(11)都城食店多是旧京师人开张,如羊饭店兼卖酒。凡点索食次,大要及时:如欲速饱则前重后轻,如欲迟饱则前轻后重。(重者如头羹、石髓饭、大骨饭、泡饭、软羊、淅米饭。轻者如煎事件、托胎、奶房、肚尖、肚胘、腰子之类。)[14](P9)

在例(5)中,虽然已提及“凡点索茶食,大要及时。如欲速饱,先重后轻”,但并未说明何为“重”何为“轻”。这里则列举了“重者”“轻者”的一些食品名称,“煎事件”即属于“轻者”,那么,《梦粱录》中的“假驴事件冻”“十色事件冻”“糟鹅事件”“熝肝事件”也必为“轻者”。由此可知,“事件”类菜品的另一个显著特点为“轻”,它不是主食,不能速饱,主要是用以佐餐,按照当时的说法,这类菜品应属于“下饭”的性质。例(6)中的“煎鹅事件”和例(7)中的“假羊事件”“假驴事件”,在文中都直接写明了属于“下饭”品。“下飯”的佐餐性质,宋代文献中亦不乏记述。《梦粱录·鲞铺》:“盖人家每日不可阙者,柴米油盐酱醋茶。或稍丰厚者,下饭、羹汤,尤不可无。虽贫下之人,亦不可免。盖杭城人娇细故也。”[13]同时,此处还将“煎事件”与肚尖、肚胘、腰子等内脏菜品并列,再次表明“事件”不可能专指内脏。

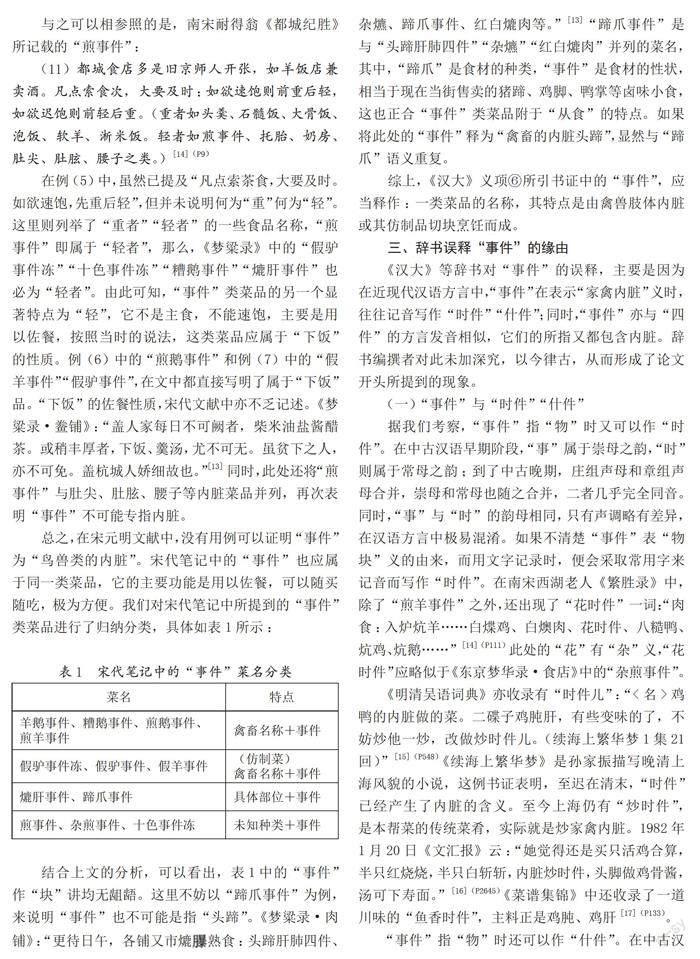

总之,在宋元明文献中,没有用例可以证明“事件”为“鸟兽类的内脏”。宋代笔记中的“事件”也应属于同一类菜品,它的主要功能是用以佐餐,可以随买随吃,极为方便。我们对宋代笔记中所提到的“事件”类菜品进行了归纳分类,具体如表1所示:

结合上文的分析,可以看出,表1中的“事件”作“块”讲均无龃龉。这里不妨以“蹄爪事件”为例,来说明“事件”也不可能是指“头蹄”。《梦粱录·肉铺》:“更待日午,各铺又市熝熟食:头蹄肝肺四件、杂爊、蹄爪事件、红白熝肉等。”[13]“蹄爪事件”是与“头蹄肝肺四件”“杂爊”“红白熝肉”并列的菜名,其中,“蹄爪”是食材的种类,“事件”是食材的性状,相当于现在当街售卖的猪蹄、鸡脚、鸭掌等卤味小食,这也正合“事件”类菜品附于“从食”的特点。如果将此处的“事件”释为“禽畜的内脏头蹄”,显然与“蹄爪”语义重复。

综上,《汉大》义项⑥所引书证中的“事件”,应当释作:一类菜品的名称,其特点是由禽兽肢体内脏或其仿制品切块烹饪而成。

三、辞书误释“事件”的缘由

《汉大》等辞书对“事件”的误释,主要是因为在近现代汉语方言中,“事件”在表示“家禽内脏”义时,往往记音写作“时件”“什件”;同时,“事件”亦与“四件”的方言发音相似,它们的所指又都包含内脏。辞书编撰者对此未加深究,以今律古,从而形成了论文开头所提到的现象。

(一)“事件”与“时件”“什件”

据我们考察,“事件”指“物”时又可以作“时件”。在中古汉语早期阶段,“事”属于崇母之韵,“时”则属于常母之韵;到了中古晚期,庄组声母和章组声母合并,崇母和常母也随之合并,二者几乎完全同音。同时,“事”与“时”的韵母相同,只有声调略有差异,在汉语方言中极易混淆。如果不清楚“事件”表“物块”义的由来,而用文字记录时,便会采取常用字来记音而写作“时件”。在南宋西湖老人《繁胜录》中,除了“煎羊事件”之外,还出现了“花时件”一词:“肉食:入炉炕羊……白煠鸡、白燠肉、花时件、八糙鸭、炕鸡、炕鹅……”[14](P111)此处的“花”有“杂”义,“花时件”应略似于《东京梦华录·食店》中的“杂煎事件”。

《明清吴语词典》亦收录有“时件儿”:“<名>鸡鸭的内脏做的菜。二碟子鸡肫肝,有些变味的了,不妨炒他一炒,改做炒时件儿。(续海上繁华梦1集21回)”[15](P548)《续海上繁华梦》是孙家振描写晚清上海风貌的小说,这例书证表明,至迟在清末,“时件”已经产生了内脏的含义。至今上海仍有“炒时件”,是本帮菜的传统菜肴,实际就是炒家禽内脏。1982年1月20日《文汇报》云:“她觉得还是买只活鸡合算,半只红烧烧,半只白斩斩,内脏炒时件,头脚做鸡骨酱,汤可下寿面。”[16](P2645)《菜谱集锦》中还收录了一道川味的“鱼香时件”,主料正是鸡肫、鸡肝[17](P133)。

“事件”指“物”时还可以作“什件”。在中古汉语时期,“事”属于止摄的去声之韵,“什”则属于深摄的入声缉韵,这时二者的发音相差较大。随着语音的演变,尤其是入派四声之后,到清代时,二者发音已然相近,开始出现以“什件”记“事件”的用法。以《钦定大清会典则例》(文渊阁四库全书本)为例,全书共计17例“什件”,426例“事件”。426例“事件”均不指“物”,凡是作“物”讲的“事件”都记作“什件”,如“金什件”“铜什件”等。这时,以“事”指“物”的用法已经接近消失,而“什器”“什物”却更为常用,因此,“事件”多记作“什件”。过去的传统川菜便将炒家禽内脏称作“炒什件”,《汉大》亦收有“什件”:“鸡鸭等家禽的内脏做食品时的总称。”[1](第1卷,P1102)据《现代汉语方言大词典》记载,温州、上海、杭州、宁波等地,都将“作为食物的家禽内脏”称作“事件”[7](P3158)或“时件”[7](P2147)。

笔者认为,随着“事件”逐渐专指“事”,方言语词中保留的指“物”用法又多记音写作“时件”和“什件”,于是菜名中本指“物块”的“事件”发生了词义转移,而改指“作为食物的家禽内脏”。也正是因为方言中存在这样的用法,所以辞书编纂人员和研究者未做深究,一时误释。

(二)“事件”与“四件”

至于《宋语言词典》《近代汉语词典》误释“事件”为“禽畜内脏头蹄”的原因,实是与“四件”一词有关。前引《梦粱录·肉铺》中已见“头蹄肝肺四件”的说法,其中有“蹄”,自然指的是“兽”而非“禽”。《梦粱录》卷十六“酒肆”还有“肥羊酒店”卖“羊撺四件”的记载:“又有肥羊酒店,如丰豫门归家、省马院前莫家、后市街口施家、马婆巷双羊店等铺,零卖软羊大骨、龟背烂蒸大片羊、杂熓四软、羊撺四件。”[13]虽不知具体所指,但既然用于“撺”,微煮即熟,自然就不包括“蹄”这样的难熟之物。总之,“四件”在当时是指兽畜身上的四种食材,具体是哪四件,则并不一定。

清初翟灏《通俗编》卷二十七“事件”条云:“《梦粱录》:御街早市卖羊鹅事件,食次名件有十色事件、糟鹅事件,其猪羊头、蹄、肝、肺则称四件,酒肆卖撺四件。”[18](P638)此处将“四件”也抄录其中,可见清人已不明“事件”源流,以致于与“四件”相混。到了清末,陈作霖《金陵物产风土志·本境动物品考》中的描述又有不同:“杀而去其毛,生鬻诸市,谓之水晶鸭;举叉火炙,皮红不焦,谓之烧鸭;涂酱于肤,煮使味透,谓之酱鸭;而皆不及盐水鸭之为无上品也。淡而旨,肥而不浓,至冬则盐渍日久,呼为板鸭。远方人喜购之,以为馈献。市肆诸鸭,除水晶鸭外,皆截其翼、足,探其肫、肝,零售之,名为四件。唯鸡亦然。”[19](P130)这时“四件”已转指家禽的翼、足、肫、肝。夏曾传《随园食单补证·羽族单》为“四件”又别增一说:“鸡鹅鸭事件:今人以鸡鹅鸭之肫、肝、心、肠谓之事件,或曰四件。京师曰三件。或鸡曰鸡杂,鸭曰鸭杂。鸡四件太小,以炒食最宜;鹅鸭者用火腿煨食甚佳,以鹅为尤胜。”[20](P124)此处的“四件”则是指家禽的肫、肝、心、肠,均为内脏。这也表明当时“事件”与“四件”已很难区分。民国时期,俞士兰《俞氏空中烹饪》所载“鱼香四件”,便与上文所引《菜谱集锦》中的“鱼香时件”主料全然一致,均是内脏中的肫、肝[21](P330)。据《现代汉语方言大词典》记载,南京将供食用的家禽的两翅两脚称作“四件儿”,丹阳将供食用的家禽的头、脚、翅、肫称作“四件”[7](P955)。

总之,“事件/时件/什件”与“四件”的方言发音比较相似,它们的所指又都包含内脏,同时,其词义覆盖范围均逐渐缩窄到家禽,因此,极易发生混淆现象。这也在一定程度上造成了《宋语言词典》《近代汉语词典》等辞书对“事件”的误释。

四、结语

总的来看,“事件”本是唐宋以来出现的新词。通过对中国基本古籍库的检索,可以发现,“事件”的最早用例出现于唐代:一是杜佑《通典》卷五十三:“……并所供粮料及缘学馆破坏,要量事修理,各委本司作事件闻奏。”二是马总《通纪》卷十五:“因命枢密直学士,起今后于枢密使处,逐月抄录事件,送付史馆。”另有一例见于《安禄山事迹》卷上:“每衣计四事件。”该书旧题唐姚汝能撰,实是伪书。可见,“事件”最初是偏向于“事”的。如前所述,在宋元明俗语文献中,它更偏向于“物”,“事”就是“物”,“事件”犹“物件”。同时,受“件”字语义的影响,“事件”逐渐产生出“物块”义,并经常用于烹饪习语中,又顺理成章地成为菜名。随着时代的变化,“事件”在日常生活中不再指“物”,“事件”的“物块”义也已然湮没。不过,含有“物块”义的“事件”这个词的语音在菜名中流存下来,但是到晚清以来也已经缩窄,转移到仅指代“作为食物的家禽内脏”,常记音写作“时件”或“什件”,又与“四件”相混淆。而后人不晓其义源流,并习以为常,以致在词汇训诂和辞书编纂时以今律古,出现失误。综上所述,语文类辞书对“事件”的解释可修订为:“亦作‘时件‘什件‘四件。①块状物,指可切成块状的用于烹饪的肉类食材,亦可指人體被肢解分割后的部分;②一类菜品的名称,其特点是由禽兽肢体内脏或其仿制品切块烹饪而成;③作为食物的家禽内脏。”同时,还需要对相关书证予以调整、更定。

参考文献:

[1]汉语大词典编辑委员会,汉语大词典编纂处.汉语大词典[Z].上海:上海辞书出版社,2011.

[2]白维国.近代汉语词典[Z].上海:上海教育出版社, 2015.

[3]袁宾,段晓华,徐时仪,曹澂明.宋语言词典[Z].上海: 上海教育出版社,1997.

[4]胡静书.“事件”补释[J].殷都学刊,2010,(2).

[5][汉]许慎.说文解字[M].陶生魁点校.北京:中华书局,2020.

[6]余迺永校注.新校互注宋本广韵(定稿本)[M].台北:里仁书局,2010.

[7]李荣.现代汉语方言大词典[Z].南京:江苏教育出版社, 2002.

[8][元]忽思慧著,张秉伦、方晓阳译注.饮膳正要译注[M].上海:上海古籍出版社,2017.

[9][元]佚名.居家必用事类全集[M].王云路等点校.杭州:浙江大学出版社,2020.

[10][清]王琦注.李太白全集[M].北京:中华书局,1977.

[11][宋]赜藏主.古尊宿语录[M].萧萐父,吕有祥,蔡兆华点校.北京:中华书局,1994.

[13][宋]吴自牧.梦粱录[M].清嘉庆十年(1805)虞山张氏照旷阁刻本.

[14][宋]西湖老人.繁胜录[A].[宋]耐得翁.都城纪胜[A].上海师范大学古籍整理研究所.全宋笔记(第八编第五册)[C].郑州:大象出版社,2017.

[15]石汝杰,[日]宫田一郎.明清吴语词典[Z].上海:上海辞书出版社,2005.

[16]许宝华,[日]宫田一郎.汉语方言大词典[Z].北京:中华书局,1999.

[17]上海市人民政府机关事务管理局服务食品技术研究中心. 菜谱集锦[M].上海:上海文化出版社,1981.

[18][清]翟灏.通俗编[M].颜春峰点校.杭州:浙江古籍出版社,2016.

[19][清末民初]陈作霖.金陵物产风土志[A].[清末民初]陈作霖,[民国]陈诒绂.金陵琐志九种[C].陈济明点校.南京:南京出版社,2008.

[20][清]袁枚原撰,[清]夏曾传补证.随园食单补证[M].北京:中国商业出版社,1994.

[21]蓝勇.中国川菜史[M].成都:四川文艺出版社,2019.

①各版《梦粱录》排印本关于食品语词的标点多有讹误,今以清嘉庆十年学津讨原本为底本自行点校。

A Textual Research on the Meaning of “Shijian(事件)”

Zhang Ao

(College of Humanities, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

Abstract:This paper makes a study and trace to the origin of the word “shijian(事件)”, and points out that the common saying “shijian(事件)” in Song, Yuan and Ming dynasties doesnt refer to “the viscera of birds and animals” or “the viscera, head and feet of poultry and livestock”, but refers to the meat material and human body divided into blocks. “Shijian(事件)” is also the name of a class of dishes that feature sliced animal parts or their imitations. “Poultry viscera as food” is a later extended meaning of “shijian(事件)”, which is often written as “shijian(時件)” and “shijian(什件)”, while the meaning of “the viscera, head and feet of poultry and livestock” is caused by mixing with “sijian(四件)”. The interpretation of “shijian(事件)” in modern dictionaries is wrong, whitch belongs to measuring the past in terms of today.

Key words:“shijian(事件)”;“shijian(时件)”;“shijian(什件)”;“sijian(四件)”;Hanyu Da Cidian(《汉语大词典》)

作者简介:张骜,男,上海师范大学人文学院硕士研究生。