新生代农民工宅基地资格权保障的法理逻辑与优化路径

李玲玲 周宗熙 崔彩贤

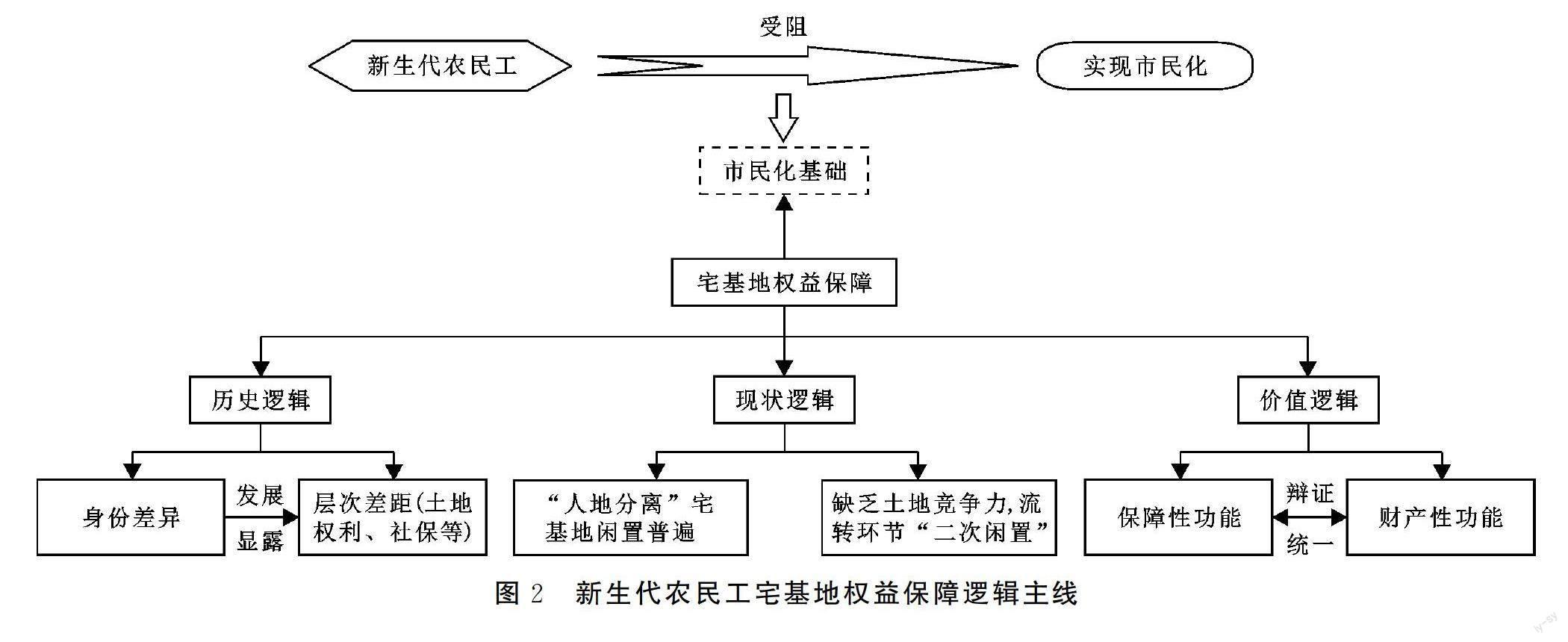

摘 要:新生代农民工作为农业转移人口中市民化的主力军,也是最能体现身份转换过程的群体代表。如何在宅基地制度改革中保障好这一庞大群体的宅基地权益,事关我国城乡融合发展与农民市民化进程的稳步推进。保障新生代农民工宅基地权益旨在帮助其实现从农民到市民的根本性身份转变,宅基地资格权正是认定其能否享有宅基地权益的核心要素;宅基地资格权是农村集体经济组织成员权的具象化,是成员权权利束项下的具体权利,也是其享受其他宅基地权益的前提;获得财产性权利是新生代农民工行使资格权的结果。梳理历史逻辑、现状逻辑和价值逻辑这三条线索,厘清新生代农民工宅基地权益的法理逻辑和对宅基地权益保障的真实需求。应清晰界定资格权多元认定标准,丰富宅基地资格权实现形式,分阶段引导新生代农民工逐步退出宅基地权利。

关键词:新生代农民工;宅基地权益保障;法理逻辑;宅基地资格权;法治应对

中图分类号:D923.2;D922.3 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2023)01-0077-09

收稿日期:2022-05-07DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2023.01.09

基金项目:陕西省社会科学基金项目(2021R031)

作者简介:李玲玲,女,西北农林科技大学人文社会发展学院副教授,硕士生导师,主要研究方向为“三农”法治。

一、问题的提出与文献综述

改革开放以来,中国经济体制深刻改革和城市经济发展水平迅速提高,吸引了大量农村劳动力转移就业,其中最典型的人群当是进城务工人员。近两年受到新冠疫情的影响,全国农民工数量虽有所下降,但总量仍达到两亿八千多万人。“农一代”因与土地的联系密切,形成“候鸟式迁移”现象[1],而新生代农民工因逐渐脱离农业生产活动,他们的宅基地权益容易受到侵害。资料显示,2021年全国城乡居民人均收入差距与人均财产性收入差距相差2.5倍,农民财产性收入占比仅在2.4%左右,人均不到500元。新生代农民工之所以常年在城镇从事非农产业,正是由于单纯种地所能带来的收入无法满足其需求。宅基地在农民财产性收入中具有增收潜能,对于提高新生代农民工财产性收入具有重要价值意义。

现有研究不乏关于宅基地改革与农民市民化问题相结合的有益讨论。由于宅基地改革在土地改革总体进程中相对滞后,历史上占据主导的宅基地制度安排特点是“强管制,弱产权”[2],宅基地财产性功能受损导致10%~20%的农村宅基地闲置[3]。为了提升城镇化率所采取以土地权换市民权的做法[4]更是侵害了农民土地权益。城镇化率迅速提升的同时也出现了高半城镇化率[5]和高人口流动性[6],大批农业户籍人口在形式上已脱离传统农村社会。农二代身份定位和父辈相比已经发生了转变,在经济社会等行为特征上呈现出代际性变化[7],与城市居民在行为模式上逐步靠近,出现市民化特征,但农民的职业转变和身份转化不同步[8]。还有研究关注到新生代农民工期望在大城市工作、学习、生活,但已进城买房的家庭,其落户意愿不高[9]。另有研究进一步将农民市民化与城乡融合发展相联系,指出隨着近几年农村社会的发展,农民市民化意愿从早期的80%下降到30%~50%左右,这一现象不利于国家新型城镇化发展。如何高质量推进农民市民化进程成为实施新型城镇化战略的重点和难点[10]。在高质量推进农民市民化与城乡融合发展进程中,保障新生代农民工宅基地权益是重中之重,应当将宅基地居住功能与财产性功能“两手抓”[11],通过赋权于民来强化对新生代农民工财产权益的保障[12]。

综上所述,城乡融合发展过程中农民市民化现象造成了宅基地资源的闲置浪费,由此催生了对宅基地制度的改革。现有研究围绕宅基地制度的历史变迁做出了较为丰富和全面的梳理,并对目前宅基地制度改革提出了众多兼具创新性与操作性的实现路径。然而,既有研究对新生代农民工这一特殊群体的宅基地权益保障关注还不够,研究成果主要是针对其落户意愿的关照,未直接聚焦至新生代农民工的宅基地权益保障来展开系统性论证。同时,在现有研究之中对改革逻辑还存在法律层面上的解释不足。本文拟在城乡融合背景下,以宅基地资格权为视阈,厘清新生代农民工宅基地权益保障的历史逻辑线、现状逻辑线和价值逻辑线;在原有法律制度规则基础之上,优化新生代农民工这一特殊群体的宅基地权益保障路径,解决该群体的后顾之忧,使其自愿积极地从根本上完成市民化的蜕变,为城乡融合发展提供助推之力。

二、新生代农民工宅基地资格权本质的法理分析

为了更好适应城乡融合发展的社会形势,依靠农业生产活动为主要收入来源的传统小农经济开始转型。离开农村土地、脱离农业生产的新生代农民工在职业与活动范围上已经发生了变化,但农民仍然是其身份属性。由于在城市难以获得有效的住房保障,这一庞大的农民群体很难在城市扎根。宅基地作为新生代农民工的重要财产,尤其是宅基地资格权作为保证其进城失败后退路的“护身符”(见图1),对提高新生代农民工经济收益具有重大意义。

(一)宅基地资格权是宅基地权益保障的首要前提

国家允许新生代农民工带着宅基地“三权”进城,如何利用宅基地“三权分置”维护好农民权益,尤其是新生代农民工的宅基地权益是当下城乡融合发展和宅基地制度改革中的重点、难点。宅基地资格权在宅基地权益保障中应被视作首要问题,新生代农民工无法享有完整独立的宅基地资格权,阻碍了其合法支配宅基地的通道。赋予新生代农民工在农村的物质保障,有助于推动众多拥有市民化意愿的农民工主动实现市民化。

宅基地资格权作为从无到有的初生权利,众多学者对其分歧主要概括为两个方面。一方面,宅基地资格权应不应该单独作为一项权利设立。一种观点认为资格权是取得使用权的前提条件,本就是宅基地集体所有权为原则下的应有之义,强调使用权中的财产性[13];另一种观点认为资格权不应单独作为一项独立权利而设立,因其不具备实体财产权利,是指农户通过出租或权利派生流转宅基地子权力(宅基地租赁权和宅基地经营权)后的剩余权利[14]。另一方面,宅基地资格权的权利属性存在以下三种方向:一种观点认为应坚守宅基地资格权的人身属性,将其从宅基地使用权中剥离出来,作为纯粹的人身性权利[15];一种观点认为未来宅基地资格权为其物权属性所吸纳,应剔除其中的人身性,逐渐将宅基地资格权作为完全的财产性权利[16];最后一种观点吸纳前两者,认为宅基地资格权应是双重属性,即在坚持宅基地人身性的原则下,发挥其财产属性[17]。“三权分置”就是根据社会发展进步的现实基础,针对原来的宅基地使用权进行与时俱进地细化与补充,强调宅基地资格权的独立性与财产性可以在保证农民正当权益的同时,拓宽符合流转条件的主体范围,从而更有利于实现宅基地使用权的财产价值,满足新时代农民对宅基地的增收功能需求。

宅基地资格权作为宅基地权益保障的基础性权利,其对新生代农民工宅基地权益的重要性体现在以下三个方面:(1)从宅基地资格权设立的角度出发,这项以围绕保障农民基本居住为内容的权利,其设立目的就是国家考虑到农民整体上在经济基础上的弱势地位,从而在“三权分置”中使其以宅基地资格权的法律形式存续。(2)从宅基地价值功能上考虑,宅基地资格权作为可由新生代农民工直接行使的宅基地权益的“入场券”,实质上可以被称作是农民支配宅基地的法权依据。只有新生代农民工继续享受宅基地资格权,才有权利用其余派生权利对宅基地进行多种形式的盘活利用,最终达到增加自身财产性收益的目的。(3)宅基地资格权不应仅局限于被动保障新生代农民工居住,还应允许宅基地资格权人主动发挥宅基地财产性功能的权利内涵。

(二)集体经济组织成员权是其享有宅基地资格权的基础

宅基地资格权作为保障农民宅基地权益的本质,在国内外都是一项新生事物,宅基地资格权是一项显示中国特色社会主义制度独特性的创设。任何权利都不是凭空产生,而是基于社会事实与人民需求的坚实基础之上形成的具有普适性价值的权利。首先,因为宅基地资格权与成员权的联系紧密,宅基地资格权同成员权是否可以划等号学界存在争议。一种观点认为二者不能划等号,资格权来源于特殊总有关系,而不是成员权,应独立于成员权[17];另一种观点认为二者虽不完全相等,但存在包含关系,资格权涵摄范围小于成员权,成员权是资格权的上位概念,是以农村集体经济组织成员身份为基础保障农民宅基地的权益[14];还有一种观点认为二者完全一致,宅基地是以集体经济组织成员身份取得[18]。其次,宅基地资格权需不需要登记对新生代农民工宅基地权益保障问题也具有重要意义,一个可以登记的权利必然可以获得更强的保护力。一种观点基于资格权等于成员权的基础,认为成员权不属于物权法,所以也无需按物权法规定的物权保护要求进行登记[19];另一种观点认为不应纳入不动产权利登记,应采用集体台賬方式管理[14];还有一种观点认为需要且有必要形成一套宅基地资格权登记制度[20]。

上述分歧中都不约而同提到了成员权,成员权在宅基地资格权设立中的地位自然不言而喻。宅基地资格权的设立应是以集体经济组织成员权为基础的,但集体经济组织成员权与一般成员权之间不应完全划等号。不同之处在于:第一,成为成员的途径存在本质上的不同,取得农村集体经济组织成员身份只能通过出生、结婚、收养、迁移等原生方式。基于血缘与地缘双重因素作用下会具有强烈的排外性与封闭性,而一般成员权的取得不仅基于家庭关系,成员间关系也相对开放。第二,认定集体经济组织成员身份的主要目的是国家为了维护、发展农民权益而通过赋予其具有最高规范效力的法律规范,以强力划分出需要保障其基本生存条件的个体。一般成员权,尤其是营利法人成员身份的认定基础是基于共同的利益追求,经协商后自愿聚集为一个利益集合体。第三,本集体经济组织成员间享有的权益强调平等原则,但一般成员权可以经协商约定利益分配的多寡。

宅基地资格权应当以集体经济组织成员权为基础构造,但不应完全照搬。《民法典》第一编总则部分将农村集体经济组织规定为特别法人,也在《土地管理法》第11条中又赋予了村集体经济组织经营、管理本集体所有的土地的权利。可以看出,法律承认集体经济组织作为市场经营主体的地位。因此,集体经济组织成员权的权利性质可以参考股东权,权利内容也应包含自益权与共益权。自益权可表达为利用土地承包经营权、宅基地使用权和集体经济收益分配权等使自身获益;共益权可表达为以公共利益为目的的选举权与被选举权、行使民主监督和民主管理权利等。宅基地资格权建立在宅基地这一不动产之上,面向的权利主体也是农户,其权利属性理应归属为物权化的用益物权。宅基地资格权虽是集体经济组织成员权权利束中一个分支,也有自身的权利特性。宅基地资格权作为宅基地权益中的一项,权利内容必然是以宅基地为核心而派生出兼具人身性与财产性的子权利,相对于集体经济组织成员权涵摄范围更窄,对新生代农民工宅基地权益保障更为重要。

(三)取得宅基地财产性权利是行使宅基地资格权的结果

综合考量《土地管理法》的规定以及土地使用现状与法条变迁历史,集体所有的土地由一个或几个社团或经济性组织体行使管理、经营的权利,组织体具体表现为村集体经济组织或村民委员会以及村民小组。村民自愿联合的组织体再通过家庭中介来保障组织体中单个成员的宅基地权益,资格权则是界定谁享有、谁被排除在权益体系之外的标志。享有宅基地资格权的家庭,可依据资格权向组织申请分配符合自家人数对应面积的宅基地,获批后再根据个人需求支配宅基地:第一条渠道是选择建造房屋自住。第二条渠道是利用宅基地及农房获取收益。大部分新生代农民工希望行使资格权取得财产性权利后,再通过第二条渠道来增加收入。因为他们一年中至少6个月及以上的时间生活在城市,对宅基地居住功能的需求程度下降,所以希望利用宅基地财产性权利提高收入,比如流转宅基地使用权或是将宅基地抵押贷款,抑或是在宅基地自愿退出、收回时可以获得相应的财产补偿。宅基地资格权是新生代农民工享有宅基地财产性权利的前提,新生代农民工取得宅基地财产性权利是宅基地资格权行使的结果。

新生代农民工或因国家政策利好、个人意愿驱动而匆忙落户城市,使其仅在其身份外表上产生改变,在家庭财产、抗风险能力等方面还未达到市民实质标准。从长远角度考虑,户籍人口名称的变化不足以促使新生代农民工真正融入城市。未来城乡户籍差异消弭后就必须考虑到宅基地对于新生代农民工缩小城乡居民财产收入差距的作用。如若立即剥夺其宅基地权益,部分新生代农民工一时难以找到可替代收入来源,可能会出现难以维持基本生活的状况。从国家政策导向看,赋予农民财产性权利是顺应新时代发展潮流、满足新生代农民工需求的有效途径。农民市民化进程中既要实现农民职业和身份的转变,又要保障和落实农民土地财产权益,而后者更是农民市民化有序推进的重要动力。宅基地财产性收益现值愈高愈有助于推进新生代农民工城市融入,通过征收等获得的预期性宅基地财产收益越高反而越会阻碍市民化进程[21]。提高宅基地财产性收益现值可沿着拓宽宅基地流转对象的主体范围的方向,允许农民或集体经济组织对外流转宅基地,行使财产性权利。全国范围内新一轮的宅基地改革试点正是继续围绕盘活利用宅基地使用权展开[22],为新生代农民工融入城镇助力。

三、新生代农民工宅基地资格权保障的逻辑主线

新生代农民工与传统纯农户最大的区别是行为模式的差异,具体表现在生活地域、工作内容、收入来源等方面。新生代农民工相比在村务农的农民,其受到城市经济、思想观念等方面的强烈影响,因此更会从经济理性人角度看待宅基地权益。虽然其在外表上呈现出市民化趋向,但他们的市民化基础还不牢靠。为了实现城乡融合发展就必须在重构宅基地制度体系中重视新生代农民工宅基地权益保障,以公平取得、高效利用、权益保障、依法管制为着力点(具体逻辑见图2)[23]。

(一)历史逻辑线:城乡二元化到城乡融合后社会保障层次差距显露

新生代农民工宅基地权益保障问题的历史根源为城乡土地与人口都呈现出二元分割的结构性问题,制度完善过程中不可避免会出现立法滞后于社会现实,无法处理好人与土地的矛盾关系就难以保障新生代农民工宅基地权益。历史上,物资匮乏的计划经济体制时期全部生产资料由国家统一分配,为了便于各级政府以及村集体的管理,中央根据人口出生时所处地域以及家庭成员关系而确立了户籍制度,且因改革开放前城乡间人口流动性低,因此奠基了城市居民与农村居民的身份性区别[24]。改革开放以来,我国半城镇化率居高不下,绝大多数新生代农民工在城市租房,从事的职业也普遍为体力劳动,呈现出低层次的市民化水平。可以看出,户籍制度是新生代农民工市民化水平从低层次到高层次提升的首要制度障碍,但随着农村土地确权基本完成以及户籍制度改革的推进,未来城乡格局将由二元分割向城乡融合的趋势发展,这一称谓上的障碍也将被消除。

户籍制度不仅承载登记人口的任务,还被赋予差别性的土地权、社会公共服务及社会福利。不同户籍称谓只是表象性的差异,社会保障体系才是户籍制度在城乡人口之间差距的本质区别。户籍制度背后所暗藏的不同权利义务与社会福利跟随时代产生相应变化,农民对不同保障体系的态度也随之变化。因城市户口不似从前包含住房与工作分配,相比完全抛弃农村户籍、变为城市户口,农民工继续保留农村户籍及背后附带的政策红利和物质保障显然更有利。新生代农民工对宅基地权益的重视程度和曾经相比已不可同日而语,而且非农业户口已不再像以前“吃香”和“紧俏”,各大省市陆续放开城市户籍准入。但目前加入城市户口并不代表立即享有与之相匹配的社会保障,资产微薄的农民贸然进城也只能成为城市贫民,甚至可能造成城市内部二元分化,带来新的社会问题。不完善的社会保障体系、城市高昂的生活成本、居高不下的房价共同影响,新生代农民工无法完全融入城市生活,无法真正成为“城里人”,导致他们始终难以迈出落户的关键一步。

(二)现状逻辑线:从“一次闲置”叠加为“二次闲置”,“两头占”现象突出

现行宅基地分配制度于法律层面依然维持了制度设立之初所确立的无偿分配模式,初始分配环节中宅基地的无偿取得性便成为了“一次闲置”的根源。因为农民在实践中对于宅基地的无偿分配是来者不拒的,如果放弃宅基地權益相当于个人财产的损失,这种心理对于资产微薄的农民群体来说也无可厚非。“一户一宅、面积法定”原则是根据国家总体控制与村集体基层管理的需求而确立的,但在具体使用、流转过程中存在许多与原则背道而驰的尴尬现实。近些年对宅基地使用乱象进行了多番整治,“超占超用”现象已有所改善。但由于宅基地具有成员专属性[25]以及宅基地权益与户籍制度的强关联性,新生代农民工“两头占”的现象并未因原则性限制而消失。即使新生代农民工已与农村、农业、农地发生分离,宅基地总量依然难以控制,加剧宅基地“一次闲置”。

现实中对宅基地的利用存在着代际差异。“农一代”对乡土的感情深厚,当他们积累足够资本后依然会回到故土,改建、扩建宅基地及其农房,继续从事农业生产活动,土地资源呈现“暂时性”闲置;新生代农民工与土地的感情相对淡漠,宅基地趋向“永久性”闲置。但与“农一代”相比,新生代农民工具有彻底转化为市民的巨大潜力,近些年更是出现了为子女“教育迁徙”,并希望将农村的父母一起接进城里共同居住的现象。他们对财产性权利非常重视,不愿轻易放弃农业户口背后的制度红利。由于新生代农民工鲜少从事农业生产,对农业生产资料的使用率较低,“两头占”现象自然更加突出,造成大片土地资源的闲置。伴随着宅基地制度改革试点在全国各地铺开,盘活利用闲置宅基地及农房的改革方向已是大势所趋。只是,大部分农村在基础设施、社会保障方面仍需进一步发展,导致宅基地在土地开发市场上缺乏竞争力,再利用渠道不畅通,叠加产生宅基地的“二次闲置”。

(三)价值逻辑线:宅基地保障性功能的延伸与宅基地财产性权利的争夺

现行宅基地制度改革在原来“一户一宅”“面积法定”的基础上,增加了“户有所居”的原则规定,新增点折射出国家对宅基地保障价值的补足。现实中80%以上的农户符合“一户一宅”的规定,只拥有唯一一处住房数据来源于2017年12月16日国家统计局发布的《第三次全国农业普查主要数据公报(第五号)》 http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/nypcgb/qgnypcgb/201712/t20171215_1563599.html.,但部分新生代农民工可能会由于自身认识局限,只顾追求财产利益而忽视宅基地的居住保障利益。因此,即便是个人或集体层面上普遍倾向发挥宅基地财产性权利,也不应弱化国家层面上对宅基地保障功能的把控。再者,宅基地设立之初就是为了保证农民安居乐业,维护农村社会稳定,所以在宅基地双重属性的平衡中仍应留有社会保障性的一席之地。宅基地是进城务工农民当“城市无法融入或无法立足”时的基本“后路”,具有保障住房的兜底功能。

宅基地权益作为对特殊群体的倾向性保护,其社会保障功能在任何历史阶段都居首要地位。《2021年农民工检测调查报告》中的数据显示,进城农民工人均居住面积仅为21.7平方米,城市规模越大人均居住面积越小。城乡土地与人口二元分割造成的巨大经济差距依然存在,继续墨守成规将会限制农民的活动范围,不利于城乡人口双向流动,使新生代农民工处于进退两难的尴尬境地。随着中国经济体制转型,土地及房产的价值越来越高。进城务工农民的人均收入和全国商品住宅价格不对等,其难以在城市获得稳定的居住保障。宅基地及农房中蕴藏的经济价值也在逐步上升,且越靠近城市、越靠近经济发达地区,宅基地经济价值及其保障价值便越高。

现实中,早在《土地管理法》修正前,宅基地及其农房的买卖情况就已屡见不鲜。有些地方农房私下对外转让的占比高达总农户的15%,且显示出持续增长的态势[26]。由此形成不具正式合法效力的“小产权房”概念,并逐渐形成规模化的交易市场。综上得以窥见,已有相当数量的农民不再完全依靠农业生产活动而生存,宅基地的价值对他们来说,除满足保障住房的需求之外,还包含了提高财产性收入的现实需求。

四、新生代农民工宅基地资格权保障的优化路径

在制度设计之时应以合法合理作为基本标准。首先有必要赋予农民宅基地资格权,使其享受宅基地权益;其次,应给予新生代农民工一定过渡期,允许其利用宅基地财产性权利获取收益以积累资产;最后,当具备与宅基地同等的社会物质保障之时,收回对其在宅基地财产上区别于城镇居民的特殊保护,引导具备条件的新生代农民工彻底退出宅基地。

(一)清晰界定以户为单位的宅基地资格权多元认定标准以替代单一户籍認定标准

目前我国正处于大力推进城乡融合发展与农民市民化进程的关键时期,新生代农民工则是影响这两项政策实施的重要群体。转型的关键时期不应因户籍歧视新生代农民工,社会基本公共服务是解决新生代农民工困难的关键[27]。如想实现社会公共服务与保障对全体国民的同等保护,仅仅通过取消二元户籍制度、消除名称上的差异是远远不够的,反而会对农民权益造成损害。新的历史阶段,国家正以城乡平等的发展观替代过去二元分割的户籍与土地制度[28]。促进新生代农民工真正完成从身份性转变到财产性转变的重点之一就是保障好他们的宅基地权益,为其创造坚实的物质基础与倾向性的法律保护,从而更好地实现城乡融合发展与农民市民化。当新生代农民工享有与城市居民同等的社会保障时,宅基地及其农房对新生代农民工的重要程度就会降低,新生代农民工也就不再依赖宅基地为其提供基本生活保障。因此,在认定宅基地资格权时应参考集体经济组织成员权,遵循以“户”为单位的多元认定标准,着重强调农民基本生活保障的因素。相比以每个单独村民个体作为权利主体,以家庭作为宅基地资格权的保护单位更能维持权利运行的稳定,能与我国“一户一宅”的宅基地分配原则在法律逻辑上保持一致。目前全国范围内仍以户籍作为划分农民身份的主要标准,户籍制度改革试点仅在上海等地实行[29],以户籍判别是否有资格享受宅基地权益仍是目前简易快捷的方法。

因市民化农民有着明显的市民化倾向,其对所在农村集体经济组织的贡献难免也会有所缺失。生产生活和劳动贡献的认定标准显然不利于认定新生代农民工群体的资格权,也不利于保持认定标准的普遍性。应在更高位阶的法律文件中明确制定关于宅基地资格权的具体权利内容,为行政法规、地方性法规及规章的制定提供法律依据。综观宅基地资格权的文件出处,仅在中央所公布的众多意见、通知中作为一个权利名称被纲领性提及。若宅基地资格权长期处于缺乏法律依据的状态既不利于权利运行,也不利于农民宅基地权益保障。

(二)丰富宅基地资格权实现形式,细化落实新生代农民工宅基地财产性权利

“三权分置”改革对平衡宅基地两大功能的效果显著[30],对新生代农民工“赋权增收”作用巨大。宅基地“三权分置”背景下,宅基地资格权的实现不应局限在分配环节,应探索流转、利用环节的多样化形式。直接增加其财产收入更符合该群体的现实需求,也更有利于新生代农民工宅基地权益保障。首先,应继续贯彻宅基地取得的无偿性,并允许宅基地资格权人在规定范围内使用时无需支付额外费用。新生代农民工虽然突破了农村的地域封闭性,但初来乍到的他们还没有足够的资产在城市实现户有所居。为了坚持宅基地设立的初衷——保障广大农民户有所居,应对宅基地保障性的内涵进行从实物到金钱的相应扩张。其次,应对新生代农民工的需求给予制度回应。宅基地居住功能对于新生代农民工存在供给过剩,新生代农民工普遍没有闲暇时间或足够资产对宅基地进行建造、管理、经营。为了节约闲置土地资源与缩小城乡居民经济实力差距,应允许新生代农民工放弃宅基地资格权时可获得一次性货币补偿,或允许其将宅基地资格权转换为本集体经济组织股权以获取固定股权收益。

城乡土地权属性质的差异与各村之间发展水平的参差造成宅基地流通的障碍,即使在不同集体经济组织间,集体土地的有限流转也难以实现。为了坚持农村土地集体所有的原则,只通过集体将宅基地整体流转,反而增添了改革阻力,允许宅基地使用权经个人直接流转的可实施性更强。《土地管理法》第62条中虽肯定了宅基地流转的多种利用形式,并对宅基地变更做出纲领性规定,但始终没有明确规定宅基地使用权是否可以由农民以出租等形式直接获得财产性收益。参考《土地管理法》第63条中对集体经营性建设用地的规定,允许新生代农民工直接流转宅基地使用权时应对用途与期限加以限制。如此既可满足提高新生代农民工财产性收入的诉求,为其尽早转变身份提供物质保障,又可达到国家盘活利用闲置宅基地及住宅的要求。并且集体所有权作为具有中国特色的所有权类型,其作用应强调并体现在日常管理、利益分配之上。故在农户因行使宅基地使用权而直接获得的财产收益中,应按比例提取一部分作为集体收益,为全体村民共享,用于集体公益发展。

(三)分阶段引导新生代农民工逐步退出宅基地权利,扩展宅基地有偿退出类型

为了引导有意愿、有条件的新生代农民工融入城市安家落户,对于新生代农民工宅基地权益保障逻辑路径的设计,应采取缓和的态度,给予新生代农民工在缓冲期内保留宅基地资格权的“特权”[31]。第一步,对新生代农民工的宅基地权利全部保留。允许新生代农民工带着完整的“三权”进城,使其通过宅基地资格权和宅基地使用权来获取财产性收益,填补城乡二元结构遗留的经济实力差距。第二步,因原则上集体土地的直接获益者只能包括本集体经济组织及其成员[32],所以,待他们落户城市同时自身积累了一定财富时,应开始引导其退出宅基地使用权。但应对新生代农民工的宅基地资格权予以保留,作为其进城失败后的退路或在城市拼搏的心理保障。第三步,当他们积累足够的资本在城市扎根,奠定了坚实的物质基础,享受到同等的社会保障和公共服务后,应引导新生代农民工退出全部的宅基地权利。只有此时他们才有可能发自内心的自愿退出其基于村集体成员身份而获得的宅基地资格权和宅基地使用权以及其他宅基地权益。

根据《土地管理法》第66条可将宅基地收回进一步类型化,划分为公共利益型收回、违法强制型收回和集体组织成员丧失型收回。现行法律规定之中,国家只对公益性收回支付补偿费,并须村集体经协商再分配给农民。而新生代农民工大多符合集体组织成员丧失型收回的情形,因其常年在城市打工或直接在城市定居,造成宅基地及农房的长期闲置。此时本应由农村集体经济组织报上级人民政府对宅基地进行无偿收回,但自愿无偿退出宅基地显然不符合农民作为经济理性人的客观事实,强制收回又势必损害新生代农民工宅基地权益并且挫伤其市民化意愿,且强制手段理应只适用于严重违法的情形。在自愿有偿退出制度规范化、法治化过程中需贯彻维护农民利益的底线,还需考虑到宅基地具有集体公共资源与个人资产的双重性质[33]。应对宅基地收回的不同类型予以区别对待,尤其是对因向城市迁居等原因收回宅基地的新生代农民工给予一次性货币补偿,当新生代农民工可以获得与占有闲置宅基地相当的补偿,实现损益相当时,也自然愿意放弃部分或全部宅基地权益。

参考文献:

[1] 刘守英,王宝锦.中国小农的特征与演变[J].社会科学战线,2020(01):63-78.

[2] 刘守英,熊雪锋.产权与管制——中国宅基地制度演进与改革[J].中国经济问题,2019(06):17-27.

[3] 宋志红.宅基地使用权流转的困境与出路[J].中国土地科学,2016(05):13-20.

[4] 靳相木,王永梅.新时代新生代农民工“三权”问题的战略解构及其路线图[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2019(06):147-166.

[5] 国家统计局.中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2022-02-28)[2022-04-28].http://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb/202202/t20200228_1827971.html.

[6] 戚伟,刘盛和,金浩然.中国户籍人口城镇化率的核算方法与分布格局[J].地理研究,2017(04):616-632.

[7] 劉守英,王一鸽.从乡土中国到城乡中国——中国转型的乡村变迁视角[J].管理世界,2018(10),128-146.

[8] 高帆.中国乡村振兴战略视域下的农民分化及其引申含义[J].复旦学报(社会科学版),2018(05):149-158.

[9] 唐宗力.农民进城务工的新趋势及落户意愿的新变化[J].中国人口科学,2015(05):113-125.

[10] 张勇,周丽.农民市民化进程中农村宅基地财产权的实现路径[J].山西农业大学学报(社会科学版),2020(04):66-70.

[11] 刘玉姿.三维视角下农民土地财产权的实现[J].中国土地科学,2019(02):19-24.

[12] 周小平,高远瞩.改革开放40年中国农村宅基地管理政策演进与前瞻——基于宅基地相关政策的文本分析[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2018(05):13-20.

[13] 刘宇晗,刘明.宅基地“三权分置”改革中资格权和使用权分置的法律构造[J].河南社会科学,2019(08):80-86.

[14] 宋志红.宅基地“三权分置”:从产权配置目标到立法实现[J].中国土地科学,2019(06):28-36.

[15] 高圣平.宅基地制度改革与民法典物权编编纂——兼评《民法典物权编(草案二次审议稿)》[J].法学评论,2019(04):108-117.

[16] 杨遂全.论宅基地资格权确权及其法理依据——以财产属性为视角[J].中国土地科学,2020(06):35-40.

[17] 孙建伟.宅基地“三权分置”中资格权、使用权定性辨析——兼与席志国副教授商榷[J].政治与法律,2019(01):125-139.

[18] 陈小君.宅基地使用权的制度困局与破解之维[J].法学研究,2019(03):48-72.

[19] 刘征峰.农地“三权分置”改革的私法逻辑[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2015,15(05):26-33.

[20] 程秀建.宅基地资格权的权属定位与法律制度供给[J].政治与法律,2018(08):29-41.

[21] 周宁,章莉.助推还是羁绊:宅基地财产性收益对农民工城市融入的影响[J].华中农业大学学报(社会科学版),2021(01):16-25.

[22] 高圣平.宅基地制度改革政策的演进与走向[J].中国人民大学学报,2019(01):23-33.

[23] 杨璐璐.产权保护视野的农村宅基地制度演进[J].重庆社会科学,2016(11):29-37.

[24] 董新辉.新中国70年宅基地使用权流转:制度变迁、现实困境、改革方向[J].中国农村经济,2019(06):2-27.

[25] 宋志红.乡村振兴背景下的宅基地权利制度重构[J].法学研究,2019(03):73-92.

[26] 李集合,王欢.宅基地流转的法律问题研究——以宅基地使用权继承和“小产权房”问题为切入点[J].政法学刊,2013(03):83-87.

[27] 魏后凯.坚持以人为核心推进新型城镇化[J].中国农村经济,2016(10):11-14.

[28] 郭洁.乡村振兴视野下宅基地法律制度改革研究[J].法学评论,2020(05):125-139.

[29] 李凤章.宅基地资格权的判定和实现——以上海实践为基础的考察[J].广东社会科学,2021(01):231-238.

[30] 岳永兵.宅基地“三权分置”:一个引入配给权的分析框架[J].中国国土资源经济,2018(01):34-38.

[31] 陈伊翔,靳相木.论进城农民在村“三权”退出的法理逻辑及路径设计[J].农村经济,2021(05):22-29.

[32] 高飞进.城落户农户承包地处理之困境与出路[J].法学论坛,2019(05):15-22.

[33] 高圣平,吴昭军.宅基地制度改革的试点总结与立法完善——以《土地管理法》修订为对象[J].山东社会科学,2019(08):103-111.

The Legal Logic and Optimization Path of Protecting the Rights and Interests of the New Generation of Rural Migrant Workers Homesteads

LI Lingling,ZHOU Zongxi,CUI Caixian

(College of Humanities Social Sciences,Northwest A&F University/Shaanxi Agricultural Law and Environmental Law Research Center,Yangling,Shaanxi 712100,China)

Abstract:The new generation of farmers is the main force of urbanization among the agricultural transfer population,and it is also the group representative that can best reflect the process of identity transformation.How to protect the rights and interests of this huge groups homesteads in the reform of the homestead system is related to Chinas urban-rural integration and development and the steady progress in the process of farmers citizenization.Protecting the rights and interests of the new generation of migrant workers homesteads aims to help them realize their fundamental identity transformation from farmers to citizens.The right to qualify for homestead is the core element to determine whether they can enjoy the rights and interests of homesteads, and is a symbol of a membership in rural collective economic organization.The concretization of membership rights is a specific right under the membership rights bundle,and it is also the premise for them to enjoy other homestead rights and interests;the acquisition of property rights is the result of the new generation of migrant workers exercising their qualification rights.It is necessary to sort out the two horizontal dimensions of history and status quo and the three clues of the vertical dimension of the change of the value function of homestead,clarify the main line of legal logic of the new generation of migrant workers homestead rights and interests and the real demand for the protection of homestead rights and interests,so as to carry out targeted protection measures.That is to clearly define the multiple identification standards for qualification rights,enrich the forms of homestead qualification to enhance the rationality of the new generation of migrant workers to directly exercise property rights,and adopt the steps of “all reservations-partial reservations-all withdrawal” to guide the new generation of farmers in stages.Migrant workers gradually withdraw from the right to homestead,so as to effectively protect the rights and interests of the new generation of migrant workers from the perspective of the overall rule of law.

Key words:the new generation of migrant workers;homestead rights protection;legal logic;homestead qualification rights;legal response

(責任编辑:董应才)