区域品牌生态系统对特色农业绿色发展的影响研究

李大垒 陆迁 高建中

摘 要:我国许多农村地区具有独特的资源优势,发展形成了特色农业,然而,滥用化肥农药问题仍然比较突出。基于陕西省和河南省8个县的调查数据,实证分析了区域品牌生态系统对特色农业绿色发展的影响。结果表明:(1)区域品牌生态系统建设需要强化自然资源利用、人文环境支持和种群协同成长,三者对特色农业绿色发展均具有显著的正向影响。(2)在自然资源利用方面,土地和水资源利用越高效,气温变化和光照强弱掌握越好,越有利于特色农业绿色发展。(3)在人文环境支持方面,农产品区域品牌发展的政策支持、技术支持、传播支持和维护支持力度越大,越有利于特色农业绿色发展。(4)在种群协同成长方面,传统小农户生态意识越高,龙头企业带动能力越强,合作组织联合生产能力越强,家庭农场示范作用发挥越好,越有利于特色农业绿色发展。因此,各方主体需要协同互动,以实现特色农业生态化和品牌化发展。

关键词:特色农业;绿色发展;区域品牌生态系统;种群协同成长;人文环境支持

中图分类号:F304.3 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2023)01-0127-11

收稿日期:2022-04-25DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2023.01.15

基金项目:陕西省软科学研究计划一般项目(2022KRM054);陕西省社会科学基金年度项目(2021R027);西北农林科技大学中央高校基本科研业务费人文社科项目(2452021188)

作者简介:李大垒,男,西北农林科技大学经济管理学院讲师,经济学博士,硕士生导师,主要研究方向为土地利用与品牌农业发展。

我国许多农村地区具有独特的优势资源,推动了特色农业发展,比如陕西眉县猕猴桃、河南温县铁棍山药等。特色农业集群式发展,具备产业优势和市场知名度后,有利于形成农产品区域品牌[1-2],能够进一步提升特色农业竞争力。然而,一些地区的特色农产品质量参差不齐,存在滥用化肥农药的问题,加快农业绿色生态化发展已成为国家战略需求。

党的二十大报告提出,“推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。”绿色发展和生态系统建设有着必然的联系,生态系统失衡不利于经济的绿色和可持续发展[3-5]。在推进农业绿色发展过程中,应采用系统论的观点,树立以生态为基础的发展理念[6-7]。农产品区域品牌是特色农业发展的高级形式,目前我国很多地区的特色农业产业已经成功创建了农产品区域品牌。比如“大荔冬枣”,属于陕西省大荔县的特色农产品,2011年通过国家农产品地理标志登记保护,2019年入选中国农业品牌目录。农产品区域品牌属于“公共物品”,需要多种主体共同建设,生态系统强调种群间和谐共生。然而,目前尚无学者从区域品牌生态系统的视角研究特色农业绿色发展问题。

区域品牌各组成部分之间具有共生关系,从生态学角度分析这种关系,可以破解区域品牌的生命特征和复杂性问题[8-9]。区域品牌生态系统是由区域品牌主体和利益相关者组成的人工生态系统,具有共同进化特征[10]。特色农业绿色发展需要多种主体协同推进,在政府政策扶持和科研机构技术支持的同时,更需要生产者——新型农业经营主体和传统小农户互动参与。基于区域品牌生态系统视角,强调系统内种群协同性、资源依赖性和环境支持性,可以为特色农业绿色发展提供更加全面的路径。那么,特色农业绿色发展和区域品牌生态系统应该使用哪些指标进行评价?区域品牌生态系统影响特色农业绿色发展有哪些具体路径?本文将对这些问题进行探讨。

一、理论分析与研究假说

将生态系统和品牌相结合进行研究属于新兴领域,最早源于Aaker[11]提出的“品牌种群”概念,之后Winkler[12]提出“品牌生态系统”概念。关于区域品牌生态系统,国内有学者称其为产业集群品牌生态系统,目前在概念界定上尚未达成一致,其研究比较零散[10,13]。

品牌生态系统是由品牌及相关环境因素共同形成的动态有机组织[12]。品牌生态系统能产生溢出效应[14];特色农产品可以开发生态环境价值和原产地价值,将生态优势转化为品牌优势[15]。因此,在品牌建设中需要纳入可持续性和环境主题的因素,才能在农村地区创造更多的市场机会[16];还可以使用生态系统服务认证,提升认证农产品的品牌竞争力[17]。

区域品牌生态系统是依托区域自然资源和人文环境,由区域品牌主体和利益相关者共同组成的人工生态系统[10]。在我国,农产品品牌更多以区域品牌的形式运作,通过一个地区的整体力量进行建设。因此,品牌種群各主体需要协同发展并共同演进[18]。对于农产品,其区域品牌生态系统具有共用属性,需要政府制度力量推动[19]。虽然种群成长和环境适应对农产品区域品牌发展有很大影响,但是还需要政府进行培育和推广[20]。另外,消费者也应该参与到区域品牌生态系统建设中,通过参与产品和服务设计共同创造价值[21]。

已有文献认为特色农业与区域品牌存在关联性。区域特色农业通过组织化和标准化生产,既形成了规模优势,又形成了品牌优势[22-23]。农产品区域品牌的创建需要一定的自然资源条件作为基础[24]。区域特色农产品是自然环境的产物,生产达到一定规模后会产生集群效应,具有产业优势和市场知名度后有利于形成农产品区域品牌[2,25]。特色农业产业化经营延伸了产业链,有利于培育农产品区域品牌,同时还能推动农村生态旅游业的发展[26]。在农产品区域品牌建设过程中,地方政府对特色农业发展起着引导和帮扶作用,有利于保证生态安全[27]。地方政府需要引导龙头企业参与特色农业集群建设,通过龙头企业提升农产品区域品牌的市场影响力[28]。然而,有学者认为特色农业创建了区域品牌以后,应摆脱对资源优势的过度依赖,逐渐转变为品牌化的生态产业优势[29]。

学术界普遍认为绿色发展与生态系统建设存在关联性。在推进农业绿色发展过程中,应采用系统论的观点,树立以生态为基础的发展理念,以实现生态系统服务价值的提升[6-7]。绿色发展要求人与自然和谐共生,生态系统建设需要在保护生态环境的同时实现经济发展[30-31]。然而,我国农业生产存在资源消耗过度、生态环境污染、品牌优势缺乏等问题,农业发展迫切需要绿色转型[32]。破坏自然生态系统的行为不利于特色农业绿色发展,产业集群和区域品牌建设是绿色发展的有效途径[33-34]。可以借鉴“赣南脐橙”区域品牌的建设经验,当地政府不允许果农使用高倍农药,并且设立了农药检测中心,对每一批销售的脐橙都检测农药残留,保证了“赣南脐橙”的品质。因此,应该创新市场化生态补偿机制,大力创建具有区域特色的生态绿色农产品品牌[35-36],形成绿色品牌农业产业链[37]。经济生态系统种群间存在协同共生关系,需要政府、行业协会、生产者和消费者共同优化共生环境[38];还需要与科研机构加强合作,通过现代化技术创新提升农产品生态质量[30],通过品牌宣传提升农产品绿色收益[39]。

综上所述,特色农业绿色发展是我国生态文明建设的有效路径,需要多种主体协同推进。区域品牌生态系统具有资源环境依赖和种群协同成长特征,对特色农业绿色发展能起到推进作用。目前国内外学者已有很多相关研究成果为本文研究提供了依据,但现有研究还存在以下不足:(1)学术界关于区域品牌生态系统的概念界定尚未达成一致,其评价指标有待完善;(2)目前尚无学者专门基于区域品牌生态系统视角研究特色农业绿色发展,仅有少数学者在研究农业绿色发展时会零零散散提到品牌建设。这些正是本文尝试分析的问题。基于以上理论分析,本文提出研究假说如下:

假说H1:区域品牌生态系统具有资源依赖特征,自然资源利用对特色农业绿色发展具有正向影响。

假说H2:区域品牌生态系统依托良好的外部环境,人文环境支持对特色农业绿色发展具有正向影响。

假说H3:区域品牌生态系统需要种群内部合作,种群协同成长对特色农业绿色发展具有正向影响。

二、指标选取与统计分析

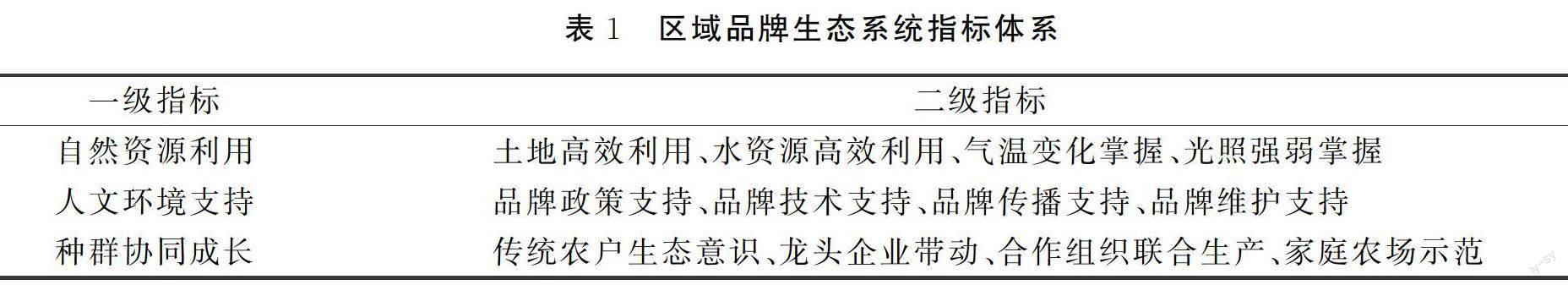

(一)指标选取

1.区域品牌生态系统的衡量指标。由前文理论分析可以看出,区域品牌生态系统建设是一个综合复杂的过程。在借鉴Wiedmann等关于农产品区域品牌生态系统的共用属性和依托制度力量特征[19],许晖等关于农产品区域品牌生态系统的自然资源、人文环境依赖和成长进化特征[10],翁胜斌等关于农产品区域品牌生态系统的种群成长、环境适应和政府推广特征[20]的基础上,本文构建区域品牌生态系统的衡量指标体系(見表1)。

2.特色农业绿色发展的衡量指标。特色农业绿色发展需要综合多方面的指标进行衡量。借鉴Acosta等设置的环境质量、温室气体减排、生态系统保护和社会价值等指标[3],巩前文等设置的低碳生产、经济增收和安全供给等指标[32],张建杰等设置的社会发展、经济增长、农业生产、资源投入和生态环境等指标[40],魏琦等设置的资源节约、环境友好、生态保育和质量高效等指标[41],本文构建特色农业绿色发展的衡量指标体系(见表2)。

(二)数据来源

为掌握不同县域特色农业建设农产品区域品牌和推进绿色发展的现实情况,需要获取第一手数据进行实证分析,本文调研团队进行了实地问卷调研。2021年6-8月,调研团队前往陕西省洛川县、大荔县、眉县、城固县和河南省温县、西峡县、汝阳县、兰考县进行调研,在8个县中选取已创建农产品区域品牌的特色农业,分别是陕西省“洛川苹果”“大荔冬枣”“眉县猕猴桃”“城固柑桔”和河南省“温县铁棍山药”“西峡香菇”“汝阳花生”“兰考蜜瓜”,问卷调查对象既包括传统小农户,也包括新型农业经营主体。在每个县发放调查问卷70份,8个县总共发放调查问卷560份,其中新型农业经营主体和传统小农户各占一半。回收问卷537份,其中有效问卷508份。

(三)模型构建

根據前文构建的指标体系,为分析区域品牌生态系统对特色农业绿色发展的具体影响路径,本文构建结构方程模型进行实证分析。路径图如图1所示。

计量模型包括结构模型和测量模型两部分,表示如下:

结构模型:η=Bη+Γξ+ξ

测量模型:X=λXξ+δ

Y=λYη+ε

其中,ξ为外源潜变量,即区域品牌生态系统,包括自然资源利用、人文环境支持、种群协同成长;η为内生潜变量,即特色农业绿色发展;X为外源指标,即区域品牌生态系统各衡量指标,包括土地高效利用、水资源高效利用、气温变化掌握、光照强弱掌握、品牌政策支持、品牌技术支持、品牌传播支持、品牌维护支持、传统农户生态意识、龙头企业带动、合作组织联合生产、家庭农场示范总共12个指标;Y为内生指标,即特色农业绿色发展各评价指标,包括农药减量使用、化肥减量使用、农膜减量使用、废弃物减量排放、农作物品种改良、农产品绿色认证、农产品质量追溯、特色农业收入增加、秸秆循环利用、包装循环使用、固体废物处理、污水处理总共12个指标;λX为外源潜变量与外源指标之间的关系,即区域品牌生态系统和其衡量指标之间的关系;λY为内生潜变量与内生指标之间的关系,即特色农业绿色发展和其评价指标之间的关系;δ和ε分别为X和Y的测量误差;B为特色农业绿色发展各变量之间的相关系数矩阵;Γ为区域品牌生态系统对特色农业绿色发展的影响系数矩阵;ζ为残差项。

(四)描述性统计分析

1.外源潜变量描述性统计。选取的外源潜变量为自然资源利用、人文环境支持、种群协同成长。结合前文表1的二级指标,使用李克特量表,具体的测量项目为:土地高效利用、水资源高效利用、气温变化掌握、光照强弱掌握四个指标依据程度“非常高”“比较高”“一般”“比较低”“非常低”分别赋值5、4、3、2、1;品牌政策支持、品牌技术支持、品牌传播支持、品牌维护支持四个指标依据强度“非常高”“比较高”“一般”“比较低”“非常低”分别赋值5、4、3、2、1;传统农户生态意识、龙头企业带动、合作组织联合生产、家庭农场示范四个指标依据程度“非常高”“比较高”“一般”“比较低”“非常低”分别赋值5、4、3、2、1。各变量的描述性统计结果如表3所示。

由表3可以看出,有4个测量变量的均值大于3.5,分别是:变量X5(品牌政策支持)的均值4.037、变量X7(品牌传播支持)的均值4.142、变量X10(龙头企业带动)的均值3.852、变量X11(合作组织联合生产)的均值4.143。按照李克特五级量表,变量平均值≥3.5表示处于高等水平的观点,12个测量变量中只有4个达到了高等水平,表明测量变量整体上水平偏低,区域品牌生态系统有待进一步提升。

2.内生潜变量描述性统计。本文的内生潜变量为特色农业绿色发展。结合前文表2的二级指标,具体的测量项目为:农药减量使用、化肥减量使用、农膜减量使用、废弃物减量排放4个指标依据减量程度[0, 20%)、[20%, 40%)、[40%, 60%)、[60%, 80%)、[80%, 100%]分别赋值1、2、3、4、5;农作物品种改良、农产品绿色认证、农产品质量追溯3个指标依据选项“有”和“无”分别赋值1和0;特色农业收入增加依据幅度[0, 20%)、[20%, 40%)、[40%, 60%)、[60%, 80%)、[80%, 100%]分别赋值1、2、3、4、5;秸秆循环利用、包装循环使用、固体废物处理、污水处理4个指标依据程度[0, 20%)、[20%, 40%)、[40%, 60%)、[60%, 80%)、[80%, 100%]分别赋值1、2、3、4、5。各变量的描述性统计结果见表4。

由表4可以看出,测量变量的均值整体上偏低,五级赋值的变量中只有Y9(秸秆循环利用)和Y10(包装循环使用)的均值较高,赋值1和0的变量中只有Y5(农作物品种改良)的均值较高,表明调研地区特色农业绿色发展水平偏低,需要采取措施改变这种现状。

三、实证分析

(一)信度、效度检验和因子分析

1.信度检验。使用SPSS 28.0软件,通过分析Cronbach's Alpha系数进行信度检验,判断各变量是否达到标准,具体检验结果如表5所示。

由表5可以看出,对于全部测量变量,其Cronbachs Alpha系数值为0.885,特色农业绿色发展的为0.796,自然资源利用的为0.758,人文环境支持的为0.773,种群协同成长的为0.762,均大于0.7。因此,各变量具有较好的一致性和稳定性,通过了信度检验。

2.效度检验和探索性因子分析。本文使用因子分析法对变量的结构效度进行检验。使用SPSS 28.0软件数据进行分析,KMO检验结果为0.746,Bartlett球形度检验的显著性<0.001,因此适宜进行因子分析。使用限定抽取公因子法进行分析,结果如表6所示。

由表6可以看出,测量变量“污水处理”(Y12)的因子载荷值为0.437,其余测量变量的因子载荷值在0.582~0.893之间,由于测量变量“污水处理”的因子载荷值小于0.5,因此需要将这一变量剔除。根据贡献率分析结果,潜变量自然资源利用、人文环境支持、种群协同成长、低碳生产、提质增收和循环发展的贡献率分别为15.643%、13.862%、12.671%、11.665%、10.731%和10.315%,均大于10%。根据累积贡献率分析结果,6个公因子的累积贡献率为74.887%,说明这6个公因子对测量变量具有74.887%的解释程度,解释程度比较高,表明变量具有良好的结构效度,效度检验通过。

(二)结构方程模型分析

1.模型适配度检验。剔除测量变量“污水处理”后,得到修正模型,使用AMOS 24.0软件进行模型适配度检验,结果如表7所示。

由表7可以看出,对于良适性适配指数、规准适配指数、比较适配指数、增值适配指数和相对适配指数,修正模型的值均比初始模型的值高;对于卡方自由度比、残差均方和平方根和渐进残差均方和平方根,修正模型的值均比初始模型的值低,表明在各自标准下修正模型各指标值更加理想,修正模型各指标值具有更好的拟合度。按照各指标检验标准,仅有规准适配指数拟合结果没有达到标准,但是与标准值相差很小,因此其拟合结果为“接近”;其余指标拟合结果均达到了标准,因此拟合结果均为“理想”,表明修正模型与问卷数据的契合程度较好,修正模型的绝对拟合度和增值拟合度均较好。因此,修正模型整体上通过了适配度检验。

2.模型估计结果。使用AMOS 24.0软件,剔除测量变量“污水处理”(Y12)后,对结构方程模型进行反复拟合,最终的估计结果如图2所示。

根据图2的估计结果,本文从以下三个方面进行分析:

首先,自然资源利用对特色农业绿色发展具有显著的正向影响。在5%的显著性水平上,假说H1检验通过,路径系数为0.579;4个测量变量X1(土地高效利用)、X2(水资源高效利用)、X3(气温变化掌握)、X4(光照强弱掌握)的路径系数分别为0.824、0.811、0.573、0.685,表明土地利用越高效、水资源利用越高效、气温变化掌握越好、光照强弱掌握越好,越有利于特色农业绿色发展。

其次,人文环境支持对特色农业绿色发展具有显著的正向影响。在1%的显著性水平上,假说H2检验通过,路径系数为0.683;4个测量变量X5(品牌政策支持)、X6(品牌技术支持)、X7(品牌传播支持)、X8(品牌维护支持)的路径系数分别为0.925、0.876、0.579、0.485,表明农产品区域品牌发展的政策支持力度越大、技术支持力度越大、传播支持力度越大、维护支持力度越大,越有利于特色农业绿色发展。

再次,种群协同成长对特色农业绿色发展具有显著的正向影响。在1%的显著性水平上,假说H3检验通过,路径系数为0.748;4个测量变量X9(传统农户生态意识)、X10(龙头企业带动)、X11(合作组织联合生产)、X12(家庭农场示范)的路径系数分别为0.918、0.859、0.746、0.521,表明传统小农户生态意识越高、龙头企业带动能力越强、合作组织联合生产能力越强、家庭农场示范作用发挥越好,越有利于特色农业绿色发展。

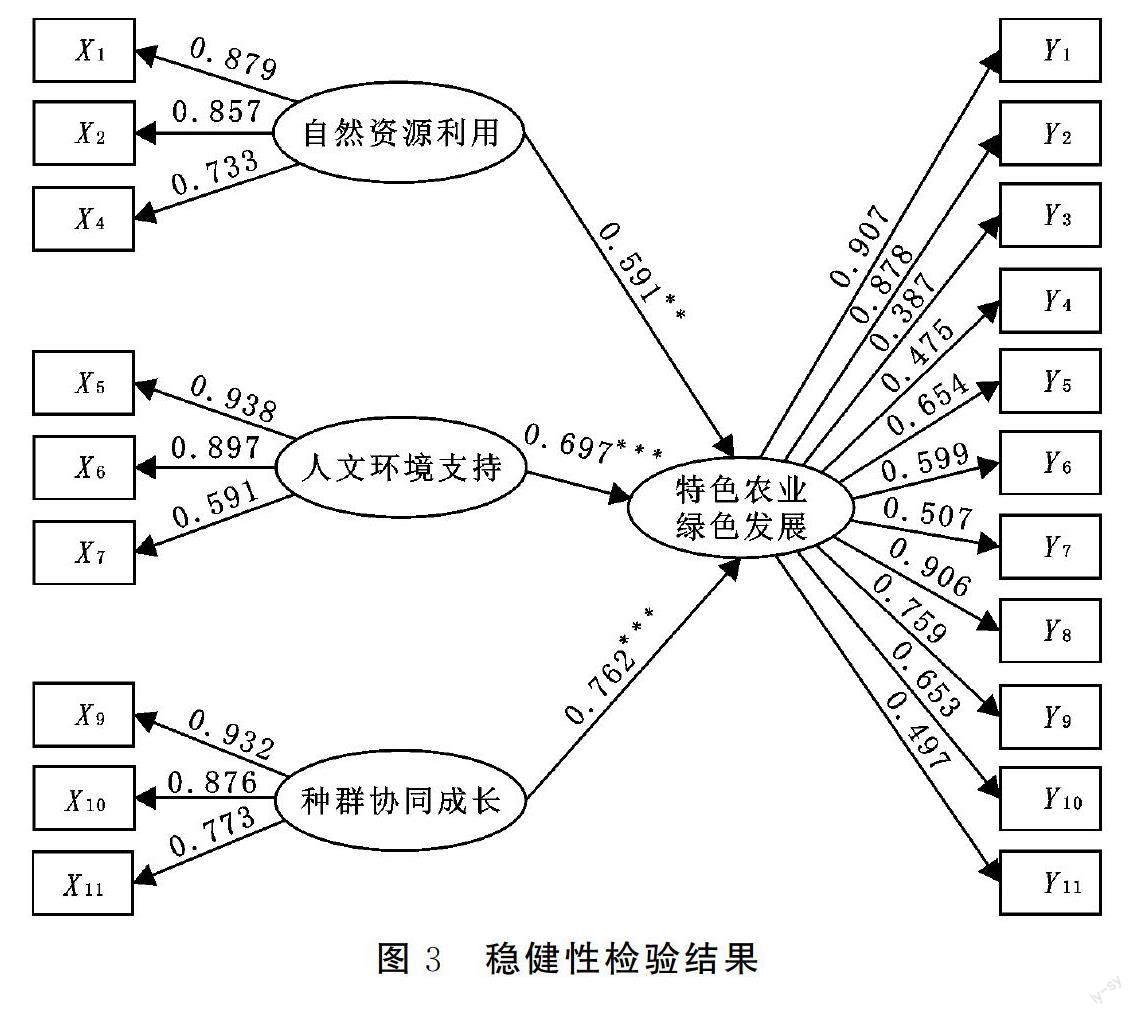

(三)稳健性检验

前文设计的指标体系是借鉴已有研究文献综合提出的,其科学性和稳定性有待进一步检验。根据图2的估计结果,测量变量X3(气温变化掌握)、X8(品牌维护支持)和X12(家庭农场示范)的路径系数相对于其他变量偏小。因此,本文的稳健性检验思路是调整测量变量,将这3个测量变量剔除后重新进行估计,然后和图2的估计结果进行比较,以评判本文构建指标的解释能力。本文使用AMOS 24.0软件,进一步剔除测量变量X3、X8和X12后,对结构方程模型进行反复拟合,最终的估计结果如图3所示。

根据图3的稳健性检验结果,本文改变测量变量后3个假说仍然检验通过,说明图2和图3的结果一致性和稳健性较好,实证分析结果具有较高的可信度。本文从以下三个方面进行具体分析:

1.改变测量变量后,在5%的显著性水平上,假说H1仍然检验通过,路径系数为0.591,因此自然资源利用对特色农业绿色发展具有显著的正向影响。3个测量变量X1(土地高效利用)、X2(水资源高效利用)、X4(光照强弱掌握)的路径系数分别为0.879、0.857、0.733,表明土地利用越高效、水资源利用越高效、光照强弱掌握越好,越有利于特色农业绿色发展。

2.改变测量变量后,在1%的显著性水平上,假说H2仍然检验通过,路径系数为0.697,因此人文环境支持对特色农业绿色发展具有显著的正向影响。3个测量变量X5(品牌政策支持)、X6(品牌技术支持)、X7(品牌传播支持)的路径系数分别为0.938、0.897、0.591,表明农产品区域品牌发展的政策支持力度越大、技术支持力度越大、传播支持力度越大,越有利于特色农业绿色发展。

3.改变测量变量后,在1%的显著性水平上,假说H3仍然检验通过,路径系数为0.762,因此种群协同成长对特色农业绿色发展具有显著的正向影响。3个测量变量X9(传统农户生态意识)、X10(龙头企业带动)、X11(合作组织联合生产)的路径系数分别为0.932、0.876、0.773,表明传统小农户生态意识越高、龙头企业带动能力越强、合作组织联合生产能力越强,越有利于特色农业绿色发展。

四、结论与政策建议

本文使用结构方程模型,实证分析了区域品牌生态系统对特色农业绿色发展的影响路径和程度。研究结果表明:(1)自然资源利用、人文环境支持、种群协同成长对特色农业绿色发展均具有显著的正向影响,其中,種群协同成长的影响程度最大,人文环境支持的影响程度次之,自然资源利用的影响程度较小。(2)区域品牌生态系统建设需要强化自然资源利用,具体包括土地高效利用、水资源高效利用、气温变化掌握、光照强弱掌握。(3)区域品牌生态系统建设需要强化人文环境支持,具体包括品牌政策支持、品牌技术支持、品牌传播支持、品牌维护支持。(4)区域品牌生态系统建设需要强化种群协同成长,具体包括传统农户生态意识提升、农业龙头企业带动、合作组织联合生产、家庭农场示范。

基于以上研究结论,本文从自然资源利用、人文环境支持、种群协同成长三个方面提出推进我国特色农业绿色发展的政策建议:

1.在自然资源利用方面,需要新型农业经营主体和传统小农户提高土地利用和水资源利用效率,提升气温变化掌握和光照强弱掌握能力。在推进土地规模经营的背景下,传统小农户应逐渐转出低效土地,新型农业经营主体应合理吸收流转土地,通过规模经营实现标准化生产,提高土地使用效率,生产优质绿色农产品。在水资源使用上改变大水漫灌的方式,逐步转变为精准滴灌、喷灌,通过新型农业经营主体进行示范,带动传统小农户实现水资源的高效利用。合理使用互联网获取天气变化信息,掌握气温变化和光照强弱变化,保证农业生产过程的科学有序,使农作物充分吸收自然界养分,改变过度依赖农药和化肥增加产量的生产行为,不断提升农产品品质。

2.在人文环境支持方面,需要地方政府加大政策支持力度,科研机构加大技术支持力度,行业协会加大品牌宣传支持力度和品牌维护支持力度。地方政府应大力扶持特色农业发展,制定政策推进农产品区域品牌建设,引导农户进行标准化生产和生态化发展,合理维护区域公用品牌形象。科研机构应加快绿色优质农作物品种的研发,根据消费者需求向农户推广新品种和新种植模式,对农户进行技术培训和指导,推进绿色无公害改良农作物的大范围生产。行业协会应通过展销会、网站平台等多种宣传方式提升农产品区域品牌知名度和影响力,加强对农户生产过程的监督,进行农产品绿色认证,认证通过才能使用区域公用品牌。建立农产品质量追溯体系,杜绝损害区域公用品牌形象的行为。

3.在种群协同成长方面,需要传统小农户提高生态意识,农业龙头企业提升引领带动能力,合作组织提升联合生产能力,家庭农场发挥示范作用。特色农业绿色发展既需要农业龙头企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体发挥作用,也需要传统小农户提高生态意识,各种经营主体共同努力、协同成长。传统小农户应减少农药、化肥和农膜使用,减少废弃物排放,推进秸秆和包装物循环利用,加大对固体废弃物和污水的处理力度;农业龙头企业应不断提升引领带动能力,通过技术指导和标准化推广带动传统小农户提升农产品质量;农民合作社应逐渐提升联合生产能力,规范和监督入社农户的生产行为,保证生产统一标准的高质量农产品;家庭农场应发挥示范作用,向传统小农户示范绿色生态化的生产行为,不断增加和小农户的信息交流,推进小农户生产与市场需求一致的农产品。地方政府、科研机构、行业协会、新型农业经营主体和传统小农户协同建设特色农业,最终实现我国特色农业的生态化和品牌化发展。

参考文献:

[1] INGRASSIA M,ALTAMORE L,COLUMBA P,et al.The Communicative Power of An Extreme Territory:The Italian Island of Pantelleria and Its Passito Wine[J].International Journal of Wine Business Research,2018,30(03):292-308.

[2] 俞燕,李艷军.我国传统特色农业集群区域品牌形成机理研究:理论构建与实证分析——以新疆吐鲁番葡萄集群为例[J].财经论丛,2015(04):11-18.

[3] ACOSTA L A,MAHARJAN P,PEYRIERE H M,et al.Natural Capital Protection Indicators:Measuring Performance in Achieving the Sustainable Development Goals for Green Growth Transition[J].Environmental and Sustainability Indicators,2020(08):1-21.

[4] 于艳丽,李桦,薛彩霞,等.政府支持、农户分化与农户绿色生产知识素养[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019,19(06):150-160.

[5] 李虹,熊振兴.生态占用、绿色发展与环境税改革[J].经济研究,2017(07):124-138.

[6] PICHLER M,BHAN M,GINGRICH S.The Social and Ecological Costs of Reforestation:Territorialization and Industrialization of Land Use Accompany Forest Transitions in Southeast Asia[J].Land Use Policy,2021,101(02):105-180.

[7] 于法稳.习近平绿色发展新思想与农业的绿色转型发展[J].中国农村观察,2016(05):2-9.

[8] GIOVANARDI M,LUCARELLI A,PASQUINELLI C.Towards Brand Ecology[J].Marketing Theory,2013,13(03):365-383.

[9] UPSHAW L B.Building Brand Identity:A Strategy for Success in A Hostile Market Place[M].New York:John Wiley and Sons,1995:14-16.

[10] 许晖,薛子超,邓伟升.区域品牌生态系统视域下的品牌赋权机理研究——以武夷岩茶为例[J].管理学报,2019(08):1204-1216.

[11] AAKER D A.Building Strong Brands[M].New York:The Free Press,1998:13-14.

[12] WINKLER A.Warp-speed Branding:The Impact of Technology on Marketing[M].New York:John Wiley and Sons,1999:8-10.

[13] 王启万,王兴元.战略性新兴产业集群品牌生态系统研究[J].科研管理,2013(10):153-160.

[14] MACKALSKI R, BELISLE J F.Measuring the Short-term Spillover Impact of A Product Recall on A Brand Ecosystem[J].Journal of Brand Management,2015,22(04):323-339.

[15] 韩志辉,刘鑫淼.农业区域品牌价值战略[M].北京:中国农业出版社,2017:117-121.

[16] ESCRIBANO M,GASPAR P,MESIAS F J.Creating Market Opportunities in Rural Areas Through the Development of A Brand That Conveys Sustainable and Environmental Values[J].Journal of Rural Studies,2020,75(02):206-215.

[17] JAUNG W,PUTZEL L,NAITO D.Can Ecosystem Services Certification Enhance Brand Competitiveness of Certified Products?[J].Sustainable Production and Consumption,2019(18):53-62.

[18] 许晖,邓伟升,冯永春,等.品牌生态圈成长路径及其机理研究——云南白药1999-2015年纵向案例研究[J].管理世界,2017(06):122-140.

[19] WIEDMANN K P,HENNIGS N,SCHMIDT S,et al.The Importance of Brand Heritage as A Key Performance Driver in Marketing Management[J].Journal of Brand Management,2011,19(03):182-194.

[20] 翁勝斌,李勇.农产品区域品牌生态系统的成长性研究[J].农业技术经济,2016(02):113-119.

[21] MORGAN T A,DESSART L,VELOUTSOU C.Digital Ecosystem and Consumer Engagement:A Socio-technical Perspective[J].Journal of Business Research,2020,121(03):713-723.

[22] 徐秀英,石道金,李兰英,等.特色农业发展的重要途径:组织化+标准化+品牌化——以浙江台州柑橘产业为例[J].农业经济问题,2009(06):46-49.

[23] 田逸飘,张卫国.能力差异视角下农户参与特色农业项目的减贫效应研究[J].贵州财经大学学报,2018(04):71-79.

[24] 沈鹏熠.农产品区域品牌资产影响因素及其作用机制的实证研究[J].经济经纬,2011(05):85-89.

[25] 胡平波.江西省特色农业产业集群形成与发展的文化生态机理[J].经济地理,2011(09):1534-1538.

[26] 程瑞芳,张佳佳. 特色农业小镇视角下蔬菜产业与乡村旅游融合发展研究[J].经济与管理,2019(05):42-46.

[27] 熊德斌,欧阳洪姝,李佳欢.政府有为、市场有效与特色农业发展机制——赣南脐橙产业升级历史变迁考察[J].上海大学学报(社会科学版),2021(05):79-92.

[28] 李耀东.农产品区域品牌助推乡村振兴的作用机理和实施路径研究[J].经济问题,2021(09):97-103.

[29] 夏天添,叶沁宇.江西生态农业集群区域品牌形成机理研究——以赣南脐橙集群为例[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2018(02):35-42.

[30] KOPKE S,WITHANACHCHI S S,PATHIRANAGE R,et al.Social-ecological Dynamics in Irrigated Agriculture in Dry Zone Sri Lanka:A Political Ecology[J].Sustainable Water Resources Management,2019,5(02):629-637.

[31] 胡鞍钢,周绍杰.绿色发展:功能界定、机制分析与发展战略[J].中国人口·资源与环境,2014(01):14-20.

[32] 巩前文,李学敏.农业绿色发展指数构建与测度:2005-2018年[J].改革,2020(01):133-145.

[33] TAECHARUNGROJ V,MUTHUTA M,BOONCHAIYAPRUEK P.Sustainability as A Place Brand Position:A Resident-centric Analysis of the Ten Towns in the Vicinity of Bangkok[J].Place Branding and Public Diplomacy,2019,15(04):210-228.

[34] WILLEMSEN S J,VAN DER VEEN G.Organizing Local “Green” Entrepreneurship:A Brand Perspective[J].Journal of Place Management and Development,2014,7(03):235-246.

[35] 于法稳.新时代农业绿色发展动因、核心及对策研究[J]. 中国农村经济,2018(05):19-34.

[36] 张捷,王海燕.社区主导型市场化生态补偿机制研究——基于“制度拼凑”与“资源拼凑”的视角[J].公共管理学报,2020(03):126-138.

[37] 周莉.乡村振兴背景下西藏农业绿色发展研究[J].西北民族研究,2019(03):116-127.

[38] 孟方琳,汪遵瑛,赵袁军,等.数字经济生态系统的运行机理与演化[J].宏观经济管理,2020(02):50-58.

[39] 丁雄,王翠霞,贾仁安.系统发展对策生成的子系统流位反馈环结构分析法——以银河杜仲经济生态系统现代农业区建设为例[J].系统工程理论与实践,2014(09):2312-2321.

[40] 张建杰,崔石磊,马林,等.中国农业绿色发展指标体系的构建与例证[J].中国生态农业学报,2020(08):1113-1126.

[41] 魏琦,张斌,金书秦.中国农业绿色发展指数构建及区域比较研究[J].农业经济问题,2018(11):11-20.

The Impact of Regional Brand Ecosystem on the Green Development of Characteristic Agriculture

LI Dalei,LU Qian,GAO Jianzhong

(College of Economics and Management,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)

Abstract:Many rural areas in China have unique resource advantages and have developed characteristic agriculture.However,the problem of abusing pesticide is still prominent.Based on the investigation in eight counties of Shaanxi and Henan provinces,this paper makes an empirical analysis of the impact of regional brand ecosystem on the green development of characteristic agriculture.The results show that:(1)The construction of regional brand ecosystem needs to strengthen the utilization of natural resources,the support of cultural environment and the coordinated growth of population,which all have significant positive impacts on the green development of characteristic agriculture.(2)In terms of the utilization of natural resources,the more efficient land use,water resource use,temperature change grasp and light intensity grasp are,the more conducive to the green development of characteristic agriculture.(3)In terms of the support of cultural environment,the greater the policy support,technical support,communication support and maintenance support of regional brands of agricultural products are,the more conducive to the green development of characteristic agriculture.(4)In terms of the coordinated growth of population,the higher the ecological awareness of traditional small farmers is,the stronger the driving ability of leading enterprises is,the stronger the joint production capacity of cooperative organizations is,and the better the demonstration role of family farms is,the more conducive to the green development of characteristic agriculture.Therefore,all parties need to cooperate and interact to realize the ecological and branding development of characteristic agriculture.

Key words:characteristic agriculture;green development;regional brand ecosystem;coordinated growth of population;support of cultural environment

(責任编辑:杨峰)