罕见病指南的制订:现状、挑战与机遇

周 奇,李沁原,刘雅莉,罗征秀,张卫社,陈 彤,李国保,商洪才,杨克虎,张 波0,陈耀龙,张抒扬,2

1兰州大学基础医学院循证医学中心,兰州 730000 2中国医学科学院循证评价与指南研究创新单元 兰州大学基础医学院,兰州 730000 3中华医学会杂志社指南与标准研究中心,北京 100052 4国家儿童健康与疾病临床医学研究中心 重庆医科大学附属儿童医院呼吸科 儿童发育疾病研究教育部重点实验室儿科学重庆市重点实验室,重庆 401122 5国家儿童医学中心 首都医科大学附属北京儿童医院临床流行病学与循证医学中心,北京 100045 6中南大学湘雅医院妇产科,长沙 410008 7复旦大学华山医院血液科,上海 200040 8国家感染性疾病临床医学研究中心 深圳市第三人民医院肺病三科,深圳 518112 9北京中医药大学东直门医院中医内科学 教育部和北京市重点实验室,北京 100700 中国医学科学院北京协和医院 10药剂科 11心内科 12疑难重症及罕见病国家重点实验室,北京 100730

罕见病(rare diseases)又称“孤儿病”,是指发病率极低,患病人口数量极少的一组临床异质性疾病[1-2]。虽然每种罕见病的患者数量很少,但7000多种罕见病却影响着全球6%~8%的人群。罕见病患者中,约1/4的人群需等待5~30年才被确诊,而确诊人群中仅5%的罕见病具有美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration,FDA)批准的可用于治疗的药物[3-6]。2019年我国罕见病调查研究显示,54.6%的罕见病患者存在不同程度的残疾,成年患者就业率仅为40%,而其收入的80%用于疾病管理[7],罕见病带来的一系列医疗及社会问题已成为目前国家和政府推进“健康中国2030”战略所面临的巨大挑战[8-9]。

自21世纪以来,我国虽推行了一系列罕见病相关政策法规以确保罕见病的医疗卫生保障[10-11],但目前罕见病患者数量仍高达2000万以上[12-13]。临床实践指南(下文简称“指南”)作为临床医生进行疾病诊断、合理用药等过程的指导性文件,能够提高医疗服务质量,改善患者健康结局。通过传播高质量的罕见病指南与实施具有成本效果的医疗干预和卫生保健策略是解决该公共卫生问题的重要举措[14]。因此,本文将系统阐述国内外罕见病指南的研究现状、面临的挑战以及当前的机遇,并在此基础上提出推动我国罕见病指南发展的思考与建议。

1 罕见病指南制订研究现状

1.1 国际罕见病指南研究现状

2017年,Pavan等[15]针对277部罕见病指南进行分析,结果显示:发布语种方面,罕见病指南以英语(32%,88部)、法语(31%,86部)和德语(29%,80部)为主,而中文指南仅有1部;疾病主题方面,肿瘤性疾病(26%,72部)、发育性疾病(14%,39部)、神经系统疾病(12%,33部)、风湿性疾病(9%,25部)和血液系统疾病(6%,17部)指南占比较大;患病率分布方面,约20%的指南关注患病率为(10~100)/10万的罕见病,仅2%的指南关注患病率<0.1/10万的罕见病,即极为罕见的疾病;制订机构方面,法国国家卫生管理局(French National Authority for Health,HAS)、法国国家癌症研究所(French National Cancer Institute,INCa)和德国医学科学社团联合会(Association of the Scientific Medical Societies in Germany,AWMF)是制订罕见病指南的主要机构。

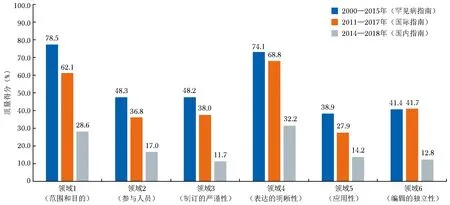

2015年,Cassis等[16]对遗传性神经代谢障碍领域的55部罕见病指南进行分析,结果显示,虽然遗传性神经代谢障碍领域指南的发表数量呈逐年增长趋势,但相对于涵盖700多种罕见病的遗传性神经代谢障碍领域而言,指南制订数量相对较少。正如Pavan等[15]的研究结果所示,针对7000多种罕见病,2012—2015年全球仅发布了277部罕见病指南。在方法学质量方面,遗传性神经代谢障碍领域指南的质量逐年提高。进一步比较罕见病指南与国际及国内其他领域指南的质量水平,发现罕见病指南的质量略高于国际指南[17],远高于国内指南[18](图1)。

图1 罕见病指南与国际及国内其他领域指南质量比较

1.2 我国罕见病指南研究现状

自1993年我国发布首部指南以来,截至2018年底,共发布指南984部,但其中针对罕见病的指南仅10部(1%),关注的主题分别为肝豆状核变性、亨廷顿病、特发性肺纤维化、系统性硬化症、肌萎缩侧索硬化、扩张型心肌病、血友病、假肥大型肌营养不良症、肌病型糖原累积病、神经系统线粒体病[18-19]。在指南走过的1/4世纪(1993—2018)中,虽然我国指南的数量和质量整体呈逐年上升趋势,但在罕见病指南领域发展极其缓慢且不均衡[18-19]。

为解决上述问题,2019年2月28日,国家卫生健康委官网发布了《罕见病诊疗指南(2019年版)》[20],为罕见病诊疗实践提供了更多行之有效的规范化文件。这是我国首部罕见病诊疗指南合集,涵盖121种罕见病。该罕见病诊疗指南是根据国家卫生健康委等5个部门印发的《第一批罕见病目录》,由国家卫生健康委罕见病诊疗与保障专家委员会办公室(中国医学科学院北京协和医院)牵头制订[20]。除此之外,中国研究型医院学会罕见病分会和中华医学会也陆续针对Gitelman综合征、苯丙酮尿症、血友病等罕见病制定了规范临床诊疗行为的实践指南[21-24]。

2 罕见病指南制订面临的挑战

2.1 缺乏适用于罕见病指南制订的手册

2011年,德国卫生质量与疗效研究所(Institute for Quality and Efficiency in Health Care,IQWiG)的一份关于“在制订罕见病临床实践指南时应考虑哪些类型的证据?”的分析报告指出[25],在62部指南制订手册中,仅2006年3月法国国家卫生管理局(French National Authority for Health,HAS)发布的指南制订手册是针对罕见病的[26],而该指南制订手册仅以法语形式发表,主要服务于法国卫生环境体系下的指南制订,且未在其他国家验证,其普适性有待进一步考量。除此之外,2017年,Selva等[27]也对指南制订手册进行分析,结果发现68部手册中尚无针对罕见病指南制订的手册。此后,虽然欧洲神经病学学会(European Academy of Neurology,EAN)、罕见病最佳实践项目工作组(RARE-Bestpractices)、欧洲参照协作网(European Reference Networks,ERNs)也相继研发了针对罕见病指南制订的指导手册,但其仅适用于高收入的发达国家[28-30]。因此,在中低收入国家中,罕见病指南的制订仍面临挑战。

2.2 缺乏具有罕见病诊治经验的专家

2021年,Li等[31]针对中国临床医生开展的一项罕见病认知行为调查显示,224名临床医生(83.5%的医生来自三级甲等医院)中仅5.3%充分了解自己所在领域的罕见病,80.1%的医生曾疑似接诊(接诊次数<3次)过罕见病患者。2020年,Ramalle-Gómara等[32]针对132名临床医生的调查显示,仅26.5%的临床医生在医学本科阶段接受过罕见病知识培训,仅40.9%的临床医生在近5年的医学继续教育中接受过罕见病知识培训。由于罕见病患者数量较少,临床医生缺乏相关救治经验,指南工作组很难招募到具有丰富罕见病诊治经验的专家。

2.3 罕见病领域临床研究数量少且质量低

2022年,Xiang等[33]针对我国2013—2021年开展的331项罕见病临床试验进行分析,结果发现这些临床试验仅覆盖31种罕见病,占我国首批121种罕见病的1/4(31/121)。2016年,Dechartres等[34]针对ClinicalTrials.gov临床试验注册平台完成的802项罕见病临床试验进行分析,结果显示这些临床试验仅涵盖1531种罕见病,占7000多种罕见病的1/5。2014年,Bell等[35]针对ClinicalTrials.gov注册平台的24 088项干预性临床试验进行分析,结果显示罕见病临床试验共2759项,仅占临床试验数量总体的1/10;相对于21 329项非罕见病临床试验,2759项罕见病临床试验中单臂临床试验的占比更高(63.0%比29.6%),而采用双盲(18.0%比35.1%)、实际招募样本量>100人(16.7%比39.0%)、实际招募样本量>500人(1.0%比8.1%)的临床试验占比更低。其中,难以招募患者、缺乏对自然病程的了解、人群样本量小、临床异质性大和缺少更为敏感的结局指标是罕见病临床研究数量少且质量低的主要影响因素[36]。

2.4 罕见病相关研究证据检索困难

2010年,美国国家医学图书馆(National Library of Medicine,NLM)发布了What’sNewfor2011MeSH®[37],文件指出NLM医学主题词表(Medical Subject Headings,MeSH)中收录的罕见病术语很少。为此,NLM开始与美国罕见病研究办公室(Office of Rare Diseases Research,ORDR)合作,共同推进罕见病MeSH词的研发。此外,在Orphadata网站收录的9408个罕见病临床实体(clinical entity)中,仅18.6%(1753个)的临床实体被MeSH词汇表收录[38]。除此之外,Leadley等[39]研究发现,在制作罕见病患病率的系统评价时,由于罕见病的疾病分类和命名不规范,缺少或仅部分映射了某些疾病的术语概念,导致罕见病的文献检索与筛选较为困难。

2.5 缺乏规范的共识过程

2018年,Resemann等[40]针对11部罕见病指南的Delphi方法进行分析发现,在形成Delphi问卷时,8部(73%)指南进行了文献检索,为制订指南提供了文献依据,其中仅2部指南(18%)报告采用了系统检索方法;设计Delphi问卷评判依据时,3部(27%)指南未描述采用的评分量表,5部(45%)指南报告采用了李克特量表;确定Delphi调查专家共识度方面,6部(55%)指南报告了共识标准,共涉及3种共识标准;Delphi调查结束后,5部(45%)指南未收集专家反馈意见。截至2018年年末,我国发布的罕见病指南中[18-19],仅《中国扩张型心肌病诊断和治疗指南》提及推荐意见的共识过程,其他罕见病指南均缺乏对共识过程的阐述;《中国扩张型心肌病诊断和治疗指南》虽提及推荐意见的共识过程,但缺乏明确的共识标准[41]。

3 罕见病指南制订面临的机遇

3.1 罕见病相关组织和机构的成立

1997年,法国国家健康与医学研究所正式成立了Orphanet组织,其主要目的是收集和提高罕见病知识,改善罕见病患者的诊断、护理和治疗,目前Orphanet已逐渐发展为由40个国家组成的联盟[42]。2013年,为促进罕见病临床管理的最佳实践和知识共享,欧盟委员会资助了为期4年的“罕见病最佳实践项目”[43],同时成立了致力于罕见病指南方法学研究与实践的RARE-Bestpractices联盟[44]。除此之外,随着中国研究型医院学会罕见病分会和中国罕见病联盟的成立,我国罕见病指南的制订同样也迎来了新的发展契机[21]。

3.2 罕见病临床研究方法学的发展

将受试者随机分配至两个或多个治疗组的传统随机对照试验是验证干预措施疗效的金标准,然而在罕见病研究中,由于可入组的患者数量少、异质性大、招募困难等诸多因素,难以按照常规开展研究方案,导致许多罕见病缺乏有效的治疗手段[45-46]。近年来,随着临床研究方法学的不断突破,为推进罕见病临床试验研究提供了新的契机。目前,罕见病领域临床研究改进策略主要分为以下3个方面[47-48]:(1)采用析因设计、序贯设计、交叉设计、N-of-1设计和基于效果反应的适应性随机化设计等研究设计,从而最大程度地降低罕见病受试者的参与人数;(2)采用复合结局、连续性结局和多次重复测量等指标反映疗效,从而最大化地收集结局信息;(3)关注高危人群和采用基于效果反应的适应性随机化设计,促进人员的招募和保留。

3.3 罕见病证据获取与综合策略的研发

2016 年,中国医学科学院北京协和医院联合国内19家具有较高罕见病诊疗研究水平的医疗机构和高校共同组成研究团队,建立中国国家罕见病注册系统 (National Rare Diseases Registry System of China,NRDRS),为罕见病的诊疗提供高质量的本土化证据[49]。2019年RARE-Bestpractices工作组提出了可用于罕见病指南制订的证据综合框架,弥补了罕见病指南制订过程中遇到的“证据鸿沟”问题[50]。

证据综合框架包括4种方法:(1)利用系统化的观察表格(systematic observation forms)收集基于专家的证据:临床医生在罕见病诊疗临床实践中积累了大量经验,通过结构化的观察表格将专家的临床经验转化为指南专家组可参考的研究结果——“基于专家的证据”,对于罕见病而言也是支持推荐意见形成的重要来源。(2)病例注册登记方法:该方法可作为已发表研究的补充证据,其相关数据可用于识别和探索罕见病亚组人群的特点,也可快速地为罕见病影响因素、自然病史、干预措施的疗效等提供研究证据。高质量的病例注册登记研究同样需要全面深入地收集数据,相当于一个高质量的观察性研究。(3)采用间接的研究证据:在某些情况下,指南制订者可能无法获取某一临床问题公开发表的直接证据,可考虑在研究对象、干预措施、对比措施和/或结局指标等方面较为相似的研究中获得间接证据。在罕见病研究中,难以获得直接证据的情况下,间接证据显得非常重要。(4)定性研究方法:患者偏好与价值观、可接受性、可行性和可实施性等作为影响指南推荐强度的主要因素,在罕见病患者数量较少的条件下,开展大样本定量研究调查存在巨大挑战,因此通过定性研究方法(结构式访谈、焦点小组等)获取上述指南证据的影响因素较为适宜。

3.4 高质量罕见病循证指南的涌现

2013年RARE-Bestpractices工作组与GRADE(Grading of Recommendations,Assessment,Development and Evaluations)工作组在意大利罗马举行了系列研讨会,并初步讨论、形成了基于GRADE系统制订罕见病临床实践指南的方法[44]。而形成的上述GRADE方法,已被加拿大麦克马斯特大学、RARE-Bestpractices 工作组、美国国家血友病基金会(National Hemophilia Foundation,NHF)和美国血液病学会(American Society of Hematology,ASH)等机构成功应用于血友病护理模式指南[51]、灾难性抗磷脂综合征(catastro-phic antiphospholipid syndrome,CAPS)诊疗指南[52]及镰状细胞性贫血症(sickle cell disease,SCD)指南[53]的制订。随着这些高质量罕见病循证实践指南的涌现,给未来其他罕见病指南的制订提供了一系列宝贵经验。

4 推动我国罕见病指南制订的思考与建议

4.1 研发适用于我国罕见病指南制订的指导手册

国际上众多指南制订机构(如世界卫生组织)均发布了相应的指南制订手册以规范指南的制订过程[54-56],我国也于2022年发布了最新版《中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则(2022版)》[57]。然而,相对于常见病,罕见病指南在整个制订过程中存在较大差异(尤其是专家组的建立、证据来源与证据综合等方面),现有的指南制订手册并不能很好地指导罕见病指南的制订。因此,有必要从国家层面建立适用于我国罕见病指南制订的指导手册。

4.2 加强高素质罕见病人才培养

罕见病患者数量少,临床医生缺乏相关救治经验,从而可能延误其及时诊断和治疗。因此,卫生行政管理部门应组织开展罕见病专业化培训,举办罕见病相关学术研讨会,加强罕见病临床案例分享交流,强化临床医生对罕见病的再认识,提高我国罕见病的诊疗水平。除此之外,应在罕见病人才队伍中引入合作机制,鼓励人才协作创新,全方位推动罕见病事业的发展,从而更好地开展高水平的罕见病研究,制订高质量的循证实践指南,形成罕见病人才规范化培养体系[58]。

4.3 推进罕见病研究规范化建设

受罕见病诊疗复杂性、单病种人数少等因素的影响,罕见病临床研究的开展、病历资料的收集、生物样本的采集等均面临较大挑战,而生产本土化的罕见病证据是制订符合我国国情的临床实践指南的基石[45,58]。因此,在药品研发方面,我国应进一步完善罕见病药品研发、注册和审批等过程的政策措施,并采用科学的临床研究设计方法(析因设计、序贯设计、交叉设计、N-of-1设计等)优化罕见病临床研究的开展[7,10];健康医疗大数据建设方面,应结合高通量测序、多组学信息采集和人工智能等技术,推进我国罕见病注册登记系统(National Rare Diseases Registry System,NRDRS)的建设,完善罕见病生物组学、临床表型组学等多维度健康数据的规范化收集和管理[49],最终为我国罕见病精准分型、诊断、治疗和预防提供本土化证据。

4.4 建立罕见病指南利益相关者网络

制订高质量的循证实践指南,除招募多学科临床专家外,同样需召集方法学家、经济学家和患者代表等利益相关者,多学科、多层次人员的参与可保证指南的制订过程更加客观,也使推荐意见更加周密和全面,并可在一定程度上减少潜在的利益冲突[59]。因此,未来应基于当前已有的罕见病组织和机构(如中国研究型医院学会罕见病分会、中国罕见病联盟、Orphanet等),不断完善罕见病指南制订的利益相关者网络,整合各方资源和力量,有组织、有秩序地引导利益相关者共同参与一系列高质量罕见病指南的制订[21,42]。

4.5 加大罕见病领域基金资助

相对于常见病,罕见病受到医疗和社会领域的关注度较低,缺乏针对罕见病的专项基金。据统计,2008—2018年间,国家自然科学基金委资助的罕见病项目仅43项(年均4项左右)[13]。罕见病药物研发及指南制订均需高额的经费投入[52],面临“缺医少药”的困境,国家层面应合理布局科研基金项目,加大对罕见病领域的投入,助力罕见病新药研发和指南制订。

5 小结与展望

我国作为全世界人口最多的国家,罕见病人群基数大,疾病负担重,制订和实施高质量的罕见病指南是解决该问题的重要举措[12,14]。而罕见病指南的制订是一项复杂而又系统化的工程,为确保制订出高质量、可信赖且符合我国罕见病诊治需求的指南,需各级卫生部门政策法规的支持以及利益相关方的共同参与。

虽然目前我国罕见病指南的制订处于起步阶段,可用于罕见病诊疗的指南覆盖率低,但鉴于临床研究方法学的发展以及国内外罕见病相关组织和机构的成立,为我国罕见病指南的制订带来了新的契机。未来,我国罕见病指南的制订不仅需充分利用和整合现有新技术、新方法和平台资源,而且需克服当前存在的重重困难,秉持方法学创新与开放合作理念,助推我国罕见病事业的高质量发展。

作者贡献:周奇、李沁原负责数据提取、整理及论文初稿撰写;刘雅莉、罗征秀、张卫社、陈彤、李国保、商洪才、杨克虎、张波、张抒扬负责论文初稿修订;陈耀龙负责文章选题、结构设计、团队组建、数据核查及论文修订。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突