李桦《天桥人物》水墨人物画赏析

摘 要:《天桥人物》是中国杰出的版画家李桦的一套水墨人物画作品,该作品体现了李桦对中西方艺术的融合。1947年,他受徐悲鸿之邀,任教于国立北平艺专,致力于版画艺术的教育。中华人民共和国诞生后,他不断创作贴近生活、贴近人民的艺术作品。李桦创作了大量的水墨作品,具备一定的研究价值,徐悲鸿亦对其水墨作品赞赏有加。以《天桥人物》为例,对李桦水墨人物画进行深入的研究。这有助于人们更好地理解中西方艺术融合的可行性,同时对当代水墨人物画创作进行反思。

关键词:李桦;《天桥人物》;水墨人物画

一、从《 天桥人物 》看其水墨人物画表现形式

在《天桥人物》这套册页作品中,李桦以简练的笔墨刻画了在天桥一带凭借一门技艺生存的劳动者和无以为生的下层市民的生活形象。初到北平(今北京),这些劳动者艰苦辛酸的生活令李桦心生同情,便产生了要为天桥下的人造像的想法。《天桥人物》中,李桦采用了传统的绣像形式来刻画人物形象。绣像是明清以来,通俗小说前面附带的书中人物图像,多用线条勾描,绘制精细。明代著名画家陈洪绶便创作了许多绣像,其绣像画将人物的性格刻画作为重点,将大众所熟悉的人物形象还原于画纸上。李桦学习了前人绣像画的绘画精神和表现形式,这也许是他所认为最贴近内心的表现手法。画家在绘画的过程中,往往会寻求最贴切的表现技法去呈现内心所思与所悟。他们以艺术作品为载体表现心中不可见的精神性的东西,这就要求画家具备融合感性与理性的能力,也就是说,好的艺术作品并非单单是优良技法的呈现,还需要心手一致。

李桦的人物画风格继承了历代中国传统人物画精髓,如传统的勾勒、晕染等技法,虽只有几根线条勾勒,却使人物跃然纸上。这说明画家有着高度的概括能力,其根据画面的需要,将重点部位如头、手、脚加以着重刻画,将次要的部位省略,使得画面有主次关系,通过这样的手法使所描绘的人物形象更加生动。值得注意的是,李桦同时汲取了西方绘画的优点,人物面部以淡墨为骨,表现人物面部表情的时候用淡墨渲染暗部,使人物写实而传神。

二、从《 天桥人物 》看笔墨韵味的表达

从用笔来看,李桦虽然以版画著名,但对毛笔的运用却十分灵活,由此可见他为此所下的功夫也是不少的。南朝齐梁时期画家谢赫对“用笔”的看法有几个要点。第一,要求用笔应是有骨力的,赞美“出入穷奇,纵横逸笔。力遒韵雅,超迈绝伦”“用笔骨梗”“笔迹超越”,批评“笔迹困扇”“笔迹轻羸”,认为那样是不美的。《天桥人物》(图1)每幅作品的每一笔都十分有力却又不失灵动的气韵。第二,要求“笔无妄下”、笔迹“历落”,即能准确明晰地描写出对象的形体,亦即“骨法”。所谓“用笔骨梗,甚有师法”,与“象人”相联系,既有用笔有骨力的意思,也有能准确描写出对象的“骨法”的意思[1]。李桦将天桥底的男女老少的形体表现得十分传神,没有套用某一个形式描绘不同的人物形象,而是根据不同的年龄、职业描绘不同的形体特征。在这个过程中,他积累了半年的速写素材,多次重画,才能做到用笔的时候坚定落笔,没有一丝犹豫,最后使整个人物画的形象与笔墨完美融合。虽然李桦向徐悲鸿展示《天桥人物》时表示里面的作品还未能完全表达其想表达的东西,但其对水墨人物画的实践和探索精神是非常值得崇敬的。

从线条来看,李桦运用的线条大部分结合了中国画十八描之一的钉头鼠尾描。这在清代画家任伯年的人物画中也十分常见,画家常用此方法来表现衣物的灵动。在中国画中,线条的描绘不一定是客观存在的线条,而是画家经过构思对画面要求的一种有节奏的联系。可以看到在线条的描绘上,李桦的行笔速度有快有慢,使得线条富有节奏而有力,他想要进一步通过线条表现出形象内部的生命,从而达到中国画“气韵生动”的要求。这是中国画的最高的境界,也是绘画品评的主要标准之一,因此在线条的使用上要讲究分寸。李桦的用线没有一笔是随意而为的。

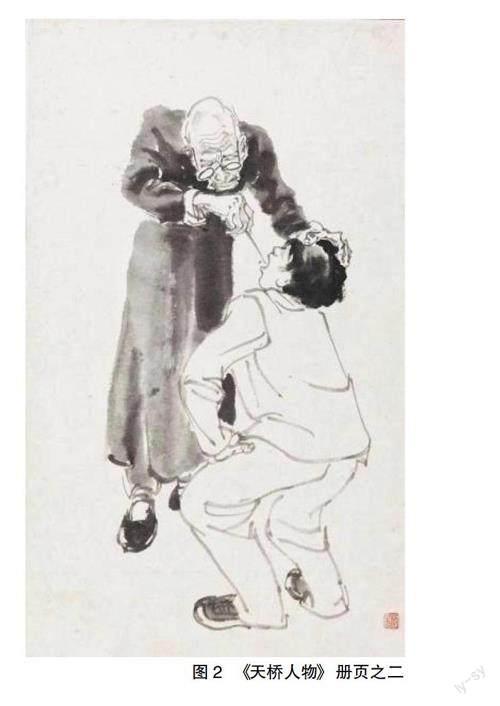

此外,从黑白灰的色块组合来看,李桦有时不特意勾勒线条,会尝试使用没骨法绘制衣服的重色块(图2),使画面的黑白灰布局得当,画面中人物形象突出。笔墨表达上则保留了光影因素:人物面部,如鼻子仍保留鼻子阴影的描绘,面部的塑造虽遵循了人体结构,但存在营造光影效果的墨色。与中国画中注重运用线条营造虚实的方法不同,他会运用墨色来塑造人物以及渲染场景,由此可以见其融合中西方绘画形式的探索与尝试。

除了《天桥人物》外,水墨组画《窑工汗血》也同样展现了他水墨人物画的功夫。该组画是李桦与油画家冯法祀于1948年前往门头沟小煤窑居住写生后所创作的,真实反映了当时窑工们的苦难生活,画面深入人心。相较于《天桥人物》,《窑工汗血》光影效果的表达更加强烈,有几幅作品人物的塑造较为深入,画中可以看到其对手臂的深入刻画。线条贴合着骨骼与肌肉的轮廓而行走,结合淡墨与着色的深入,让人物的形象更加活灵活现。李桦将西画造型的优势与水墨写意的优势结合,创造出独有的绘画特色。如果没有良好的造型基础,画家每一笔的落墨都会犹豫,进而无法描绘出生动的人物形象。这也许就是徐悲鸿认为其作品能很好地佐证“只有画好人体写生才能画好人物画”的原因之一。自徐悲鸿倡导“素描是一切造型艺术的基础”,将其他素描教学模式引入中国,部分学生对中西结合的中国画把握不明确,陷入只追求造型,不讲究笔墨的僵局,因此关于素描是否作为国画基础训练的争议一直未停息。现在中国美术学院已经将中国画考核作为单独学科进行本科招生,学生不需考核素描等科目,只需具备国画基础及创作能力,择优录取。这样的改革虽能避免学生进行长期的素描训练,走入绘画呆板的僵局,但也需要注意的是,人物畫家仍需掌握基本的人体造型。近代以来,不少中国画家想证明中国的人物画不亚于西方的写实性油画。中国当代著名画家王子武便达到了这样的水准。其人物画造型扎实,神态逼真。从他的作品《黑女人》中,可以看到黑人女性透亮的肌肤、炯炯有神的目光。这离不开他本人对西方油画艺术的研究,以及对水墨属性的熟练掌握。中国人物画家只有具备造型训练的理性基础、对笔墨的理解、对中国传统文化及美学的系统学习,才能使创作的水墨人物画达到不亚于西方油画的水准。结合李桦对水墨人物画的实践可见,西方绘画方式引进中国是有益于中国人物画的发展的,关键在于如何应用。

三、从《 天桥人物 》看当下

水墨人物画

在《天桥人物》的每幅作品中,人物造型严谨,遵循人体结构,没有运用夸张和变形。李桦版画作品中人物的表现则较为大胆夸张,在内涵表达上也有一定的不同。《天桥人物》的创作意图在于表现当时北平的普通人民形象,属于现实主义表达。当时的中国画处于变革时期,以徐悲鸿为主的画家主张绘画描绘现实,贴近生活,认为中国画要走近老百姓,就要为老百姓造像,自此中国人物画走向新的篇章。而这批作品便恰恰成为当时这一变革时期的产物,虽然其笔墨的功夫未有其他人物画家老辣,但从其传神写照的功夫中可见其具有一定的观察力。画家只有带有感情,才能绘制出这一幅幅生动的写生作品。李桦在询问徐悲鸿对作品的意见时,收到评价:“还未看够,以后还要借来欣赏的。我肯定只有画好人体写生才能画好人物画,你的《天桥人物》可以作为证据。你用笔流畅,更注意刻画人物的精神和动态,所谓‘传神阿堵,真是佳作。”可见其对李桦作品中人物神态的塑造是十分肯定的。在人物画写生过程中,画家往往容易忽视神态的把握,仅仅强调造型,导致画面没有进入深度刻画。一个人物的形象包含的不仅仅是外貌特征,还有个性、气质等内在的特点。如果画家没有一定的共情力,就无法把握人物的神态。人物有千姿百态,留在画面上的只有一瞬间的情态。画家本人要有敏锐的观察力和捕捉能力,人物画才能到达一定的高度。李桦的《天桥人物》描绘了不同人的形象,但最有感染力的依然是其对人物神态的把握。

反观如今进入21世纪的水墨人物画写生及创作,有模特、照相设备等提供造型的辅助,却难出传神之作。如何让中国人物画精神更好地传承下去,为人民造像,这是当前水墨人物画画家值得思考的问题。对此,中国艺术研究院研究员郎绍君提到当下人物画的主要问题是缺少深度刻画。所谓深度刻画,是指对人和人的生命环境、生存处境和内在精神进行真实深入的揭示[2]。从李桦的水墨实践中,人们能感受到其对底层人民的真挚关怀。他在教学之余,花费长达半年的时间在天桥一带进行人物速写,這样的精神放在如今十分之难得,所以画家必须提高自身的文化修养,深入理解中国画学的精神内涵,进而创作出更多优秀的绘画作品。

现在人们对创作的要求越来越高,技法、表现与画面构成形式正在随着时代创新,但画家所要表达的人文关怀才应是中国人物画创作的内核。针对中国画在近代时期衰落的现象,李桦在发表的文章中提到:“今日有志改造中国画的画家们,必须先毫不顾惜地抛弃了文人画的包袱,掌握着现实主义的新艺术观。他要完全干净地肃清了绘画是为‘聊表胸中逸气的极端个人主义的思想,而确认绘画是人类社会的生活和意识的表现。画家再不能游离于现实,作为士大夫的‘帮闲而存在,画家再不能避世,独善其身,他要具备为人民服务的热忱,绘画再不能是超社会、超人生的自我陶醉,它要发挥着教育人民的力量。气韵、笔墨等形式主义,诗文、题词等文人玩艺,都不再是画家追求的方向了。绘画应是表现‘人的集体生活及其思想感情,因此它必须写实。”[3]随着中国式现代化建设的推进,中国文化和文艺也必须彰显中国特色、中国气派和中国精神。画家要进一步坚守中国文化立场,坚持以人民为中心的创作导向,深入开展传承中华文脉、描绘时代气象的艺术创作和教学,为全面建设社会主义现代化国家做出贡献,努力实现中华民族伟大复兴中国梦。

四、结语

一幅好的中国画作品体现了画家的内在精神与精湛技艺,特别是在人物画创作中,《天桥人物》便是最好的说明。20世纪初,人物画家背负着时代的使命,为人民造像,投身于美术教育的同时反映社会现实问题,服务于人民。李桦正是眼见百姓为生计奔波劳碌而心生怜悯,才拿起毛笔创作了这一系列水墨人物画。没有生活的体验和感悟,便不会有这样一批真情流露的画作。在当时,画家们都拿起画笔为时代造像,为20世纪中国人物画变革做出努力。而如今,在世界一体化趋势下,中国人物画的发展突破了画种,出现不同的表现方式,画面应呈现画家本人对世界的思考和感悟,不断让文化多样化繁荣发展。习近平总书记在党的二十大报告中强调了文艺工作者所肩负的神圣使命和职责:“坚持为人民服务、为社会主义服务,坚持百花齐放、百家争鸣,坚持创造性转化、创新性发展,以社会主义核心价值观为引领,发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化,满足人民日益增长的精神文化需求,巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础,不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。”[4]如今国家强盛,中国画这样一个传统的画种越来越受到重视,中国画画家要思考如何将其传承并使之慰藉人心,需潜心向前辈们学习,精进自己的技艺,更要开眼看世界,不断绘制出能给予民众启发和思考的画作。

参考文献:

[1]李泽厚,刘纲纪.中国美学史:第二卷:下册[M].北京:中国社会科学出版社,1987:842-843.

[2]郎绍君.人物写生与深度刻画[N].中国文化报,2009-08-27(7).

[3]李桦.改造中国画的基本问题:从思想的改造开始进而创造新的内容与形式[J].美术,1950(1):39-41.

[4]高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].[2023-02-10].http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/

content_5721685.htm.

作者简介:

蔡晓斯,硕士,华南师范大学创意设计学院教师。研究方向:美术学、中国画。

美与时代·美术学刊2023年3期