青海省农业可持续发展水平及子系统耦合协调研究

张永燕,张爱儒

(青海大学财经学院,青海西宁 810016)

自20 世纪80 年代酝酿出持续农业新理念以来,农业可持续发展的问题不但引起各国政府的广泛关注,也成为学术界的重点研究领域之一。打造人与自然和谐共生发展新格局,推动农业可持续发展,是实现乡村振兴战略的关键内容,也是保障粮食安全的基础[1-3]。我国农业农村取得巨大成就的同时,农业资源过度开发、农业投入品过量使用、地下水超采以及农业内外源污染相互叠加等带来的一系列问题日益凸显,农业可持续发展面临重大挑战[4-5]。新时代要实现农业高质量发展、保障粮食安全,前提是农业必须实现可持续发展[6-7]。因此,进行区域农业可持续发展水平的评价、区域差异的研究以及农业系统耦合协调度的分析,对于客观认识区域农业可持续发展所处的水平,了解农业可持续发展中存在的优势与劣势,明确影响农业可持续发展的因素及未来发展趋势具有重要的理论意义和实际指导价值。

农业可持续发展问题是当前学术界研究的热点[8]。当前的农业可持续评价指标体系基本上形成了以经济、资源、环境、社会为主的指标构建思路,并且通常采用计算综合指数的方法对农业可持续发展水平进行评价[9-12]。对农业可持续发展地区差异性的研究方法目前有灰色关联度分析法、聚类分析法、组合评分分析法等[13-16]。而针对农业子系统相关协调度的研究并不多,且从空间角度分析耦合变化特征的研究则更少[16-17]。本文拟从农业经济、农业资源、农业环境、农业社会这4 个维度出发,利用熵值法、耦合度和耦合协调度模型揭示青海省及各市州农业可持续发展的特征,以及农业可持续发展各子系统之间的耦合度和耦合协调度,并运用泰尔指数研究青海省各市州之间农业可持续发展之间的差异性,以期为青海省及各市州的农业可持续发展提供一些参考。

1 数据来源和研究方法

1.1 研究区域概况及数据来源

青海省位于中国西北内陆,界于北纬31°36′~39°19′,东经89°35′~103°04′之间,北部和东部同甘肃相接,西北部与新疆相邻,南部和西南部与西藏毗连,东南部与四川接壤,位于四大地理区划的青藏地区。青海省地势总体呈西高东低、南北高中部低的态势,青海省五分之四以上的地区为高原,属高原大陆性气候,地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河5 大水系。青海省总面积72.23 万km2,辖2 个地级市、6 个自治州。截至2020 年,青海省常住人口592 万人。2020 年全省完成生产总值3005.92 亿元,2011—2020 年平均增长速度为8.1%,农业总产值507.10 亿元,占总产值的16.87%[18]。

本文研究数据主要来源于2011—2020 年的《中国统计年鉴》《青海省统计年鉴》及青海省各市州统计公报,部分指标的数据通过计算得到。

1.2 研究方法

1.2.1 指标体系构建

本文在参考相关文献的基础上,结合重点与全面相结合、系统性与层次性相结合、动态与静态相结合、可操作性与可比性相结合等原则,从农业经济系统、农业资源系统、农业环境系统和农业社会系统四个方面构建青海省农业可持续发展的评价指标体系(见下页表1)。

表1 青海省农业可持续发展水平评价指标体系构建Table 1 Construction of evaluation index system of agricultural sustainable development level in Qinghai province

在选取农业可持续发展评价指标体系时要始终贯彻“发展”,因为在追求可持续发展的同时也要为该地区带来相应的经济效益。农业经济系统包括人均农林牧渔产值、人均粮食产量、人均蔬菜产量、人均肉类产量四个三级指标;农业资源系统包括农村居民人均用电量、人均机械化动力、人均农作物种植面积、人均耕地面积四个三级指标;农业环境系统包括化肥施用量、年降水量、平均温度、平均日照时数四个三级指标;农业社会系统则包括村卫生机构数、农牧民人均可支配收入、农牧民人口占比、乡村从业人员占乡村人口比值、最低生活保障人数四个三级指标。

1.2.2 青海省农业可持续发展水平评价方法

本文采用熵值法分别确定各个指标的权重,以增强各指标赋权的客观性,避免专家赋权的主观性,以及不同量纲对指标权重产生的影响[19]计算出综合评价指数。其具体计算过程参考文献[16,20]。

1.2.3 泰尔指数(T)

泰尔指数不仅能够分析农业可持续发展水平的区域差异,而且可以对其进行组间和组内分解,是理解青海省农业可持续发展水平区域差异的理想指标。计算过程具体参考文献[20]。

1.2.4 耦合度模型(C)

耦合度用来描述两个及两个以上系统之间相互作用、相互影响的强弱程度[20]。将农业经济、资源、环境、社会系统进行耦合分析,得到的值越大,说明系统之间的耦合关系越明显,朝着有序的方向发展,否则朝无序方向发展[21-24]。计算过程具体参考文献[17]。

1.2.5 耦合协调度模型

耦合度只能反映经济、资源、环境和人口4 个子系统之间相互影响的程度,但不能确定系统是在较高水平上相互促进还是在较低水平上紧密联系。因此,在耦合度函数的基础上引入耦合协调度模型。耦合协调度,具体公式参考文献[16]。用D表示4 个子系统的耦合协调度,C表示耦合度,根据相关研究,将耦合协调度D分为5 个阶段:极不协调(0≤D<0.2)、较不协调(0.2≤D<0.3)、基本协调(0.3≤D<0.5)、比较协调(0.5≤D<0.8)、非常协调(0.8≤D<1)。

2 结果与分析

2.1 青海省农业可持续发展水平综合评价

2.1.1 省级层面农业可持续发展水平分析

由表2 可知,2011—2020 年青海省农业可持续发展水平呈现波动中不断上升的趋势,综合指数由2011 年的0.413 上升至2020 年的0.441,变化值为0.028;但是整体水平较低,十年间全省农业可持续发展水平的均值仅为0.431,其中2011、2015、2016 年低于平均值。2011—2020年,农业经济系统可持续发展水平持续增长,农业资源系统和农业社会系统出现波动性增长,农业社会系统增长幅度很大,从0.1305 增长至0.7500;但是农业环境系统评价指数出现下降趋势,特别是2017 年最明显,说明青海省在农业发展过程中农业环境系统恶化,成为制约青海省农业可持续发展的主要因素。此外,在2011 年,除了农业环境系统属于超前发展型之外,农业经济、资源、社会系统属于滞后发展型;农业经济系统从2014 年开始持续成为超前发展型,农业资源环境从2017 年开始成为超前发展型,农业社会环境系统一直属于超前发展型,农业环境系统虽然在2011—2019 年都处于超前发展型,但在2020 年指数值低于综合指数值,成为滞后发展型。近年来,青海省不断加大对农业的投入,惠农政策不断加强,农业可持续发展水平整体有所提高(高于平均值);但是,由于青海省一直以来农业生产技术较落后,生产方式较粗放,所以农业可持续发展水平增长速度缓慢,整体水平偏低[25-27]。这与贾晶晶等[19]对青海省农业可持续发展水平的评价结果一致。

表2 2011—2020 年青海省农业综合系统及子系统评价指数Table 2 Evaluation index of agricultural integrated system and subsystem in Qinghai province from 2011 to 2020

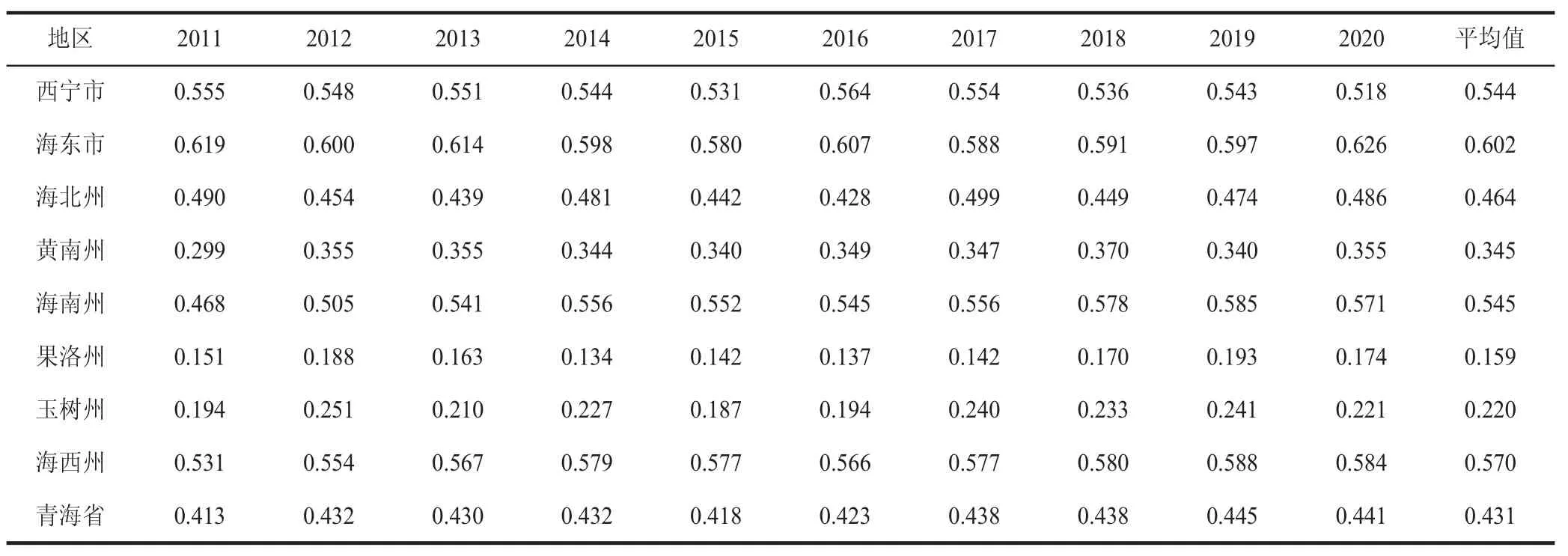

2.1.2 市州层面农业可持续发展水平的时空演化特征

由表3 可知,从农业可持续发展水平的变动趋势来看,可以将青海省各市州划分为上升区和下降区。其中,上升区分别为海东市、黄南藏族自治州(黄南州)、海南藏族自治州(海南州)、果洛藏族自治州(果洛州)、玉树藏族自治州(玉树州)及海西蒙古族藏族自治州(海西州),这些地区在研究期内农业可持续发展水平呈现出明显的上升趋势,而下降区为西宁市和海北藏族自治州,这两个地区在研究期内农业可持续发展水平呈现出较为明显的下降趋势。在研究期内,海东市一直都是农业可持续发展水平最好的地区。青海省8 个市州中没有一个地区处于一直上升或下降的趋势,都是具有一定的波动性,说明农业可持续发展的稳定性不强。观察青海省行政区划可以发现,农业可持续发展水平上升的地区主要位于青海省的东部及西部地区,而农业可持续水平下降的地区主要位于青海省的中部地区,呈现出“东西增长、中部下降”的空间分布结构,可能的原因是近年来,随着国家“乡村振兴”战略以及青海省“一优两高”战略的部署和实施,青海省不断加大对于本省西部地区农业的财政投入,并且使财政政策向这些地区倾斜,在一定程度上促进了农业可持续发展水平的提升。

表3 青海省各市州农业可持续发展水平Table 3 Agricultural sustainable development level of cities and prefectures in Qinghai province

从空间分布来看,青海省农业可持续发展水平呈现出“北高南低”的空间分布特征。究其原因:第一,西宁市和海东市位于河湟地区,是青海省典型的农业耕作地区,海拔较低,土壤肥沃,气候宜人,因此,农业基础较好,农业可持续发展水平较高;第二,海西、海南以及海北州虽然海拔较高,但位于环青海湖一带,区域内部农业灌溉能力较强,水量充足,适合发展畜牧业;此外,位于南部的玉树州和果洛州,平均海拔均在4000 m 以上,气候寒冷,农作物生长条件差,并且较为寒冷的气候也不适于畜牧业的发展,因此,在这些地区农业可持续发展水平较低。简而言之,虽然近年来青海省农业可持续发展水平在一定程度上得到了改善,但其水平仍然较低,农业可持续发展空间巨大。

2.2 青海省农业可持续发展水平区域差异分析

泰尔指数是衡量区域内部经济指标差异的典型指数。为准确分析青海省农业可持续发展的区域差异水平,本文将青海省划分为三大地区,分别为东部河湟经济区(包括西宁市和海东市)、牧区五州经济区(包括海北藏族自治州、黄南藏族自治州、海南藏族自治州、果洛藏族自治州及玉树藏族自治州)以及西部柴达木经济区(海西州),而后测算青海省农业可持续发展水平的泰尔指数(表4)。

表4 2011—2020 年青海省农业可持续发展泰尔指数Table 4 Thiel index of sustainable agricultural development in Qinghai province from 2011 to 2020

从农业可持续发展水平的总体差异来看,2011—2020 年青海省农业可持续发展水平的总体差异呈现出在波动中下降的趋势,具体而言,2011—2012 年,泰尔指数由0.628 下降至0.560,此后,这种差异不断扩大,表现为泰尔指数上升至2015 年的最高点(0.664),说明在此期间青海省农业可持续发展水平差异不断扩大。2016—2020 年,总体差异指数表现出在波动中逐渐下降的趋势,说明区域总体差异不断缩小,值得一提的是,2017—2020 年青海省农业可持续发展水平总体差异迅速缩小,这主要是由于党的十九大提出了“乡村振兴”战略,把“三农”问题作为全党工作的重中之重,农业落后、农业区域发展差距大的问题引起了政府的高度重视,因此,在此期间,农业可持续发展水平的区域差异不断缩小。

从组间差异指数和组内差异指数来看,2011—2020年青海省农业可持续发展水平的组间差异指数呈现出倒“V”型的变化趋势。具体表现为2011—2015 年,农业可持续发展水平的组间差异系数由0.368 上升为0.439,这说明在此期间,农业可持续发展水平在区域间的发展差距较大,此后,这种区域间的差异不断缩小至2020 年的0.091,由此可见,乡村振兴战略的实施在很大程度上缩小了青海省农业可持续发展水平的区域间差距。农业可持续发展水平的组内差异指数呈现出明显的“V”型特征,具体表现为2011—2016 年,青海省农业可持续发展水平组内差异指数由0.26 下降至低点0.072,而此后这种组内差异指数不断上升至2020 年的0.276,可能的原因是随着“乡村振兴”战略的实施,各级政府为了响应政策的号召,加大了对农业发展的扶持力度,这必然导致区域内部农业发展的差异不断扩大,因此,在2016 年以后,区域内部差异指数呈现出不断增加的趋势。

与此对应的是,青海省农业可持续发展水平的区域差异指数呈现由组间差异向组内差异过渡的趋势,具体表现为青海省农业可持续发展水平组间差异指数占比由2011 年的58.61%上升至2016 年的82.83%,此后,组间差异占比不断下降,到2020 年,组间差异指数占比仅为24.82%。

总体而言,乡村振兴战略的实施在很大程度上缩小了青海省农业可持续水平的区域差异,但组间差异向组内差异过渡的现象也表明青海省农业可持续发展水平区域内部差异仍然较突出,需进一步改善。

2.3 青海省农业子系统耦合度及耦合协调度分析

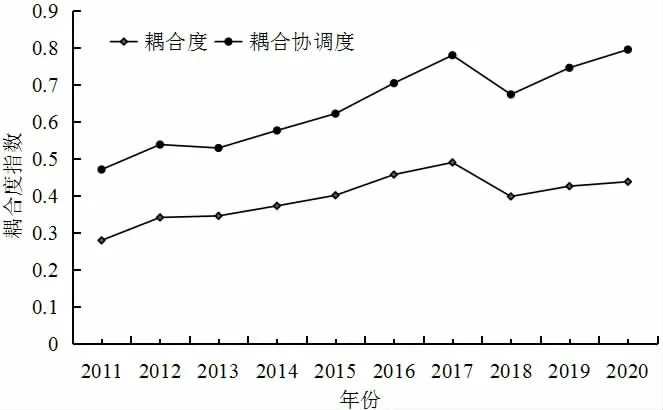

2.3.1 省级层面农业子系统耦合特征分析

从图1 可以看出,青海省农业子系统耦合度和耦合协调度都呈现出波动中上升的趋势。农业系统耦合度指数从2011 年的0.2798 上升到2020 年的0.4384,从低水平耦合阶段过渡到了拮抗阶段,开始从无序向有序演化。耦合协调度指数从0.4713 增加到0.7955,农业系统的协调指数增幅较大,从基本协调过渡到了比较协调。随着青海省农业系统的耦合度和耦合协调度的提升,青海省的农业可持续发展水平有所上升。因此如果要提高青海省农业可持续发展水平,促进农业各子系统之间的协调度是至关重要的。

图1 青海省农业子系统耦合特征及其演化Fig.1 Coupling characteristics and evolution of agricultural subsystem in Qinghai province

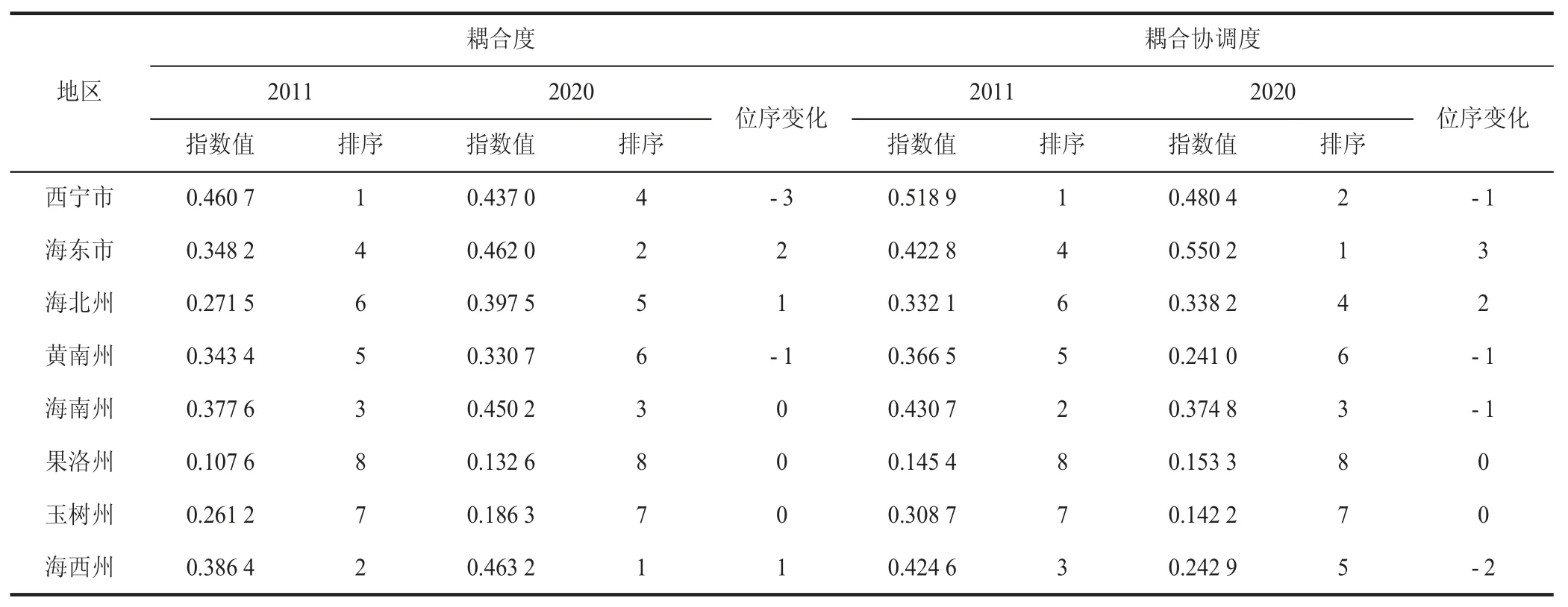

2.3.2 市州层面农业子系统耦合特征及其演化

从表5 可以看出,2011—2020 年,青海省8 个市州的农业子系统耦合度指数有增有减,但是耦合度位序变化不明显。2011 年海北州、果洛州、玉树州处于低水平耦合阶段,其余5 个市州处于拮抗阶段。海北州从2015 年开始,耦合度从低水平耦合阶段上升至拮抗阶段,说明农业子系统从无序向有序提升。与2011 年相比,2020 年除了海北州的耦合度等级有所上升外,西宁市、海东市、黄南州、海南州、海西州5 个市州仍然处于拮抗阶段,果洛州与玉树州一直处于低水平耦合阶段,西宁市、海东市、海南州、海西州的农业系统耦合度一直处于较高水平,果洛州和玉树州的农业可持续发展水平一直较低。其中,西宁市的耦合度变化最为明显,从第1 位降至第4位,说明近年来西宁市农业可持续发展水平在全省的竞争优势减弱,相反,海东市耦合度的位序提升最明显,从第4 位上升至第2 位,即海东市的农业可持续性优势逐渐凸显。

表5 2011—2020 年青海省各市州耦合度与耦合协调度位序变化表Table 5 Bit order change table of coupling degree and coupling coordination degree in cities and prefectures of Qinghai province from 2011 to 2020

2011—2020 年青海省8 个市州中,除了海东市和海北州的农业子系统耦合协调度有所上升之外,其余6 个市州的耦合协调度均属于下降状态,位序变化也比较明显。从表5 可以看出,西宁市、黄南州、玉树州和海西州农业子系统的耦合协调性出现了下降,西宁市、黄南州和海西州从基本协调下降至较不协调,玉树州从基本协调下降至极不协调,说明这几个市州农业子系统内部协调性出现了失衡。2011 年海东市的农业子系统耦合协调性处于基本协调阶段,到2020 年过渡至比较协调,说明海东市农业“经济-资源-环境-社会”系统之间更加协调,提高了农业可持续水平。海北州和黄南州2011—2020 年一直处于基本协调阶段,这2 个州的农业可持续发展水平也较稳定,果洛州一直处于极不协调阶段,所以要提高青海省整体的农业可持续发展水平,促进果洛州各农业子系统之间的协调性是很有必要的。从位序变化来看,海东市位序上升速度是最快的,从第4 上升至第1;此外,海北州也上升了2 个位序,果洛州和玉树州位序没有改变,一直处于青海省末尾,说明它们农业子系统内部协调性出现了严重失衡,致使农业可持续发展水平无法提升,其余4 个市州的位序都有所下降,西宁市、黄南州和海南州都下降了1 个位序,海西州下降了2 个位序,海西州的农业可持续发展水平虽在全省一直处于较高水平,但上升幅度较低,特别是2019—2020 年出现了下降趋势,这可能与农业子系统内部出现失衡有关。

基于2011—2020 年青海省耦合协调度数据可以发现,在2011—2018 年青海省8 个市州农业子系统耦合协调度呈现“南高北低”的空间分布格局,相对于其他市州,果洛州和玉树州的耦合协调度表现出极低的特征。究其原因:(1)从农业经济子系统分析:果洛州与玉树州在青海省中处于经济发展最为落后的两个州,2020 年青海省生产总值为3005.92 亿元,而果洛州和玉树州的生产总值分别为48.9 亿元、63.6 亿元,分别只占全省总产值的1.63%和2.12%,导致这两个州在农业中的投入有限,制约了农业经济子系统的发展;(2)从农业资源子系统分析:果洛州与玉树州海拔高,资源条件匮乏,2018 年青海省耕地面积为589736.6 hm2,果洛州与玉树州只占全省耕地面积的0.22%与0.24%,此外这两个州地处偏僻,农业机械化水平也非常低,导致农业资源子系统发展程度不高;(3)从农业环境子系统分析:果洛州与玉树州平均海拔4000 m 以上,高寒缺氧,气温低,光辐射强,昼夜温差大,环境恶劣,自然灾害较多;(4)从农业社会子系统分析:在青海省8 个市州内,果洛州与玉树州的社会发展水平较为落后,为农业的可持续发展提供的动力有限。因此,2011—2018 年青海省各市州农业子系统的耦合协调度呈现“南高北低”的空间布局。这与各市州农业可持续发展水平是相对应的,农业经济、资源、环境、社会子系统之间越协调,农业可持续发展水平就更高。2020 年,青海省8 个市州农业子系统耦合协调度开始呈现“东高西低”的空间分布格局,主要表现为海西州的耦合协调度下降,海西州地处偏僻,气候干燥,矿产资源丰富,但是近年来农业生产发展较为滞后,2020 年海西州的生产总值构成中,农林牧渔业产值所占比重仅为6.8%,并且因农业经济和农业社会的发展,农业资源和农业环境面临的压力逐年增加。

果洛州、玉树州和海西州这三个州所占总面积为青海省总面积的82.67%,所以这三个州的农业发展水平对于提高青海省整体的农业可持续水平具有非常重要的作用,但是这三个州因所处位置和自然条件的原因,农业可持续子系统的耦合度和耦合协调性一直都是相对较低的,尤其是果洛州和玉树州,2020 年农业子系统耦合协调度都表现为极不协调,成为青海省农业可持续发展进程中的瓶颈和制约因素。

3 结论

本文基于2011—2020 年的统计数据,从农业经济系统、农业资源系统、农业环境系统、农业社会系统4 个维度构建了青海省农业可持续发展的指标体系,并且运用熵值法、泰尔指数、耦合度和耦合协调度模型对青海省8个市州的农业可持续发展水平进行了评价,并对区域差异性和农业子系统的耦合度和耦合协调度进行了分析,得到了以下结论:2011—2020 年青海省农业可持续发展水平虽然整体水平较低,但呈现波动中不断上升的趋势。从时序演变特征来看,青海省8 个市州中,农业可持续发展水平都具有一定的波动性,从空间演化规律来看,8 个市州的农业可持续发展水平呈现出“北高南低”的特征;从泰尔指数的分析结果来看,青海省农业可持续发展水平的整体差异呈现在波动中下降的趋势,青海省农业可持续发展水平的组间差异指数呈现出倒“V”型的变化趋势,组内差异指数呈现“V”型特征;青海省农业子系统的耦合度和耦合协调度都具有波动中上升的趋势,耦合度从低水平耦合阶段向拮抗阶段过渡,经历了从无序到有序的提升;耦合协调度指数从基本协调过渡到了比较协调,综合发展水平较好;青海省8 个市州的农业子系统耦合度都处于一个较低水平耦合阶段。从时序演变特征来看,西宁市、黄南州和海西州从2011 年的基本协调阶段下降至2020 年的较不协调阶段,玉树州从基本协调阶段下降至极不协调阶段;海东市从2011 年的基本协调阶段上升至2020 年的比较协调阶段;海北州和海南州一直处于基本协调阶段,果洛州一直处于极不协调阶段。从空间演化特征来看,2011—2018 年青海省8 个市州的农业子系统耦合协调度呈现“南高北低”的空间分布格局,到2020 年呈现“东高西低”的特征,主要表现为海西州农业子系统的耦合协调度下降。

通过分析可知,青海省整体农业可持续发展水平有所提升,但各市州农业发展可持续性稳定性不强,存在明显的地域差异,并且农业子系统处于低耦合水平和极不协调的发展阶段,未来须不断加强各地区之间资源共享,缩小区域发展差异,提高青海省农业可持续发展整体水平。