西藏青稞和小麦品种的条锈病抗性鉴定

杜志敏,范春捆,康振生,赵 杰

(1. 西北农林科技大学植物保护学院/旱区作物逆境生物学国家重点实验室,陕西杨凌 712100; 2. 西藏自治区农牧科学院农业研究所,西藏拉萨 850000)

青稞(HordeumvulgareL. var.nudumHook. f.)和小麦(TriticumaestivumL.)不仅是西藏藏民的传统主粮,也是当地重要的饲、酿作物,种植面积广泛,占西藏作物总播种面积的80%,特别是青稞,在2 000~3 000 m海拔区域广泛种植,甚至海拔4 750 m也有种植[1-2]。

大麦条锈病(barley stripe rust)和小麦条锈病(wheat stripe rust)分别由条形柄锈菌大麦专化型(Pucciniastriiformisf. sp.hordei)和小麦专化型(P.striiformisf. sp.tritici)引起,是西藏青稞与小麦生产重要的常发性病害[3-5]。在西藏,条锈病自2月底至10月中旬均可发生,5月至6月是发生高峰期[4]。条锈病危害青稞可引起减产5%左右,严重时可达30%~40%,甚至颗粒无收,危害小麦可造成减产20%~40%[3,6]。

西藏是我国小麦条锈病一个独立的流行区,该区小麦条锈菌与其它主要流行区小麦条锈菌存在明显的遗传差异[7],该地区小麦条锈菌群体比其他主要条锈病流行区群体演化慢[9-10]。研究表明,西藏青稞、小麦条锈菌群体结构与优势小种不断更替[2, 8-10],有关小种监测信息的缺乏影响了该地区青稞、小麦品种的合理利用。

选育和利用抗病品种是防治条锈病最经济、有效和环保的措施。但是,由于条锈菌不断产生新小种,其中一些致病小种迅速发展并成为优势小种,使品种抗条锈性丧失,严重威胁麦类作物生产的安全[11-13]。目前,抗源不足与品种单一是西藏青稞、小麦抗锈育种面临的主要问题。抗锈材料的选择与利用成为青稞、小麦抗条锈病的关键环节。有学者对西藏的一些小麦生产品种、保存品种与区试材料[14-15]以及青稞种质[1,16]进行了抗条锈病鉴定,明确了其抗锈性。本研究选取抗条锈性尚不明确的41个青稞、小麦品种,对其利用当前条锈菌优势小种进行全育期、成株期抗条锈鉴定,以明确其抗条锈水平及抗性类型,为西藏青稞、小麦品种的合理使用及防治条锈病提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

本研究供试的41个青稞、小麦品种由西藏自治区农牧科学院农业研究所院提供,其中青稞品种15个,小麦品种26个,具体名称见表1。小麦品种铭贤169和青稞品种果洛由本实验室提供,用作感病对照。供试条锈菌为西藏地区2019年小麦条锈菌优势小种CYR32和CYR33、大麦条锈菌优势菌系PSH1和PSH2,由本实验室前期鉴定并提供。

1.2 试验方法

1.2.1 菌系繁殖

将各10~15粒的小麦品种铭贤169、青稞品种果洛播种于装有培养基质(蒙肥生物科技有限公司,内蒙古)的方形培养盆 (7 cm×7 cm×8 cm)中,覆厚约1 cm土后置培养托盘内移至温室,在托盘内浇足量水;待幼苗生长至二叶初期,用双指(大拇指与食指)蘸去离子水自下而上轻轻磨擦叶片完成脱蜡;取5 mg夏孢子加入0.5 mL去离水中,用接种针搅匀,配制成夏孢子悬浮液;用接种针蘸取夏孢子悬浮液于小麦铭贤169叶片上,大麦条锈菌夏孢子接种于果洛叶片上;用手持喷雾器,在接种植株的斜上方(斜线距离约40 cm)喷雾2~3次;用洁净透明隔离塑料筒分别罩住接种植株,移至接种箱(Percival, LT-36L, 美国)内,10 ℃、100%相对湿度条件下,黑暗保湿24 h后,移至温室,温度与光周期为13 ℃ 8 h黑暗/16 ℃ 16 h光照,光照强度为8 000~10 000 lx,培养至产孢;收集夏孢子立即使用或置于干燥器内保存备用。

1.2.2 苗期抗条锈病鉴定

每个品种取 10~15粒种子按1.2.1方法培养至二叶期;用0.03%(V/V)的吐温-20水溶液喷雾至小麦幼苗叶片形成水膜;将夏孢子与滑石粉按1:20(V/V)的比例混匀后,用猴头喷粉器沿四个方向均匀喷在幼苗叶面上,之后沿每个方向喷雾1~2次,移至保湿箱,按1.2.1方法保湿24 h;将接种植物移至温室,按上述条件培养。接种后18~20 d,待感病对照充分发病,按0、0;、1、2、3、4共六级分级标准观察并记录,其中0~2级为免疫或抗病(resistant, R),3~4级为感病反应(susceptible, S)。

1.2.3 成株期鉴定

取每个品种7~10粒播种于圆形培养盆(直径20 cm)内,待其生长至成株期接种,接种与培养方法同1.2.1。反应型分级同1.2.2方法。

2 结果与分析

2.1 苗期抗条锈性分析

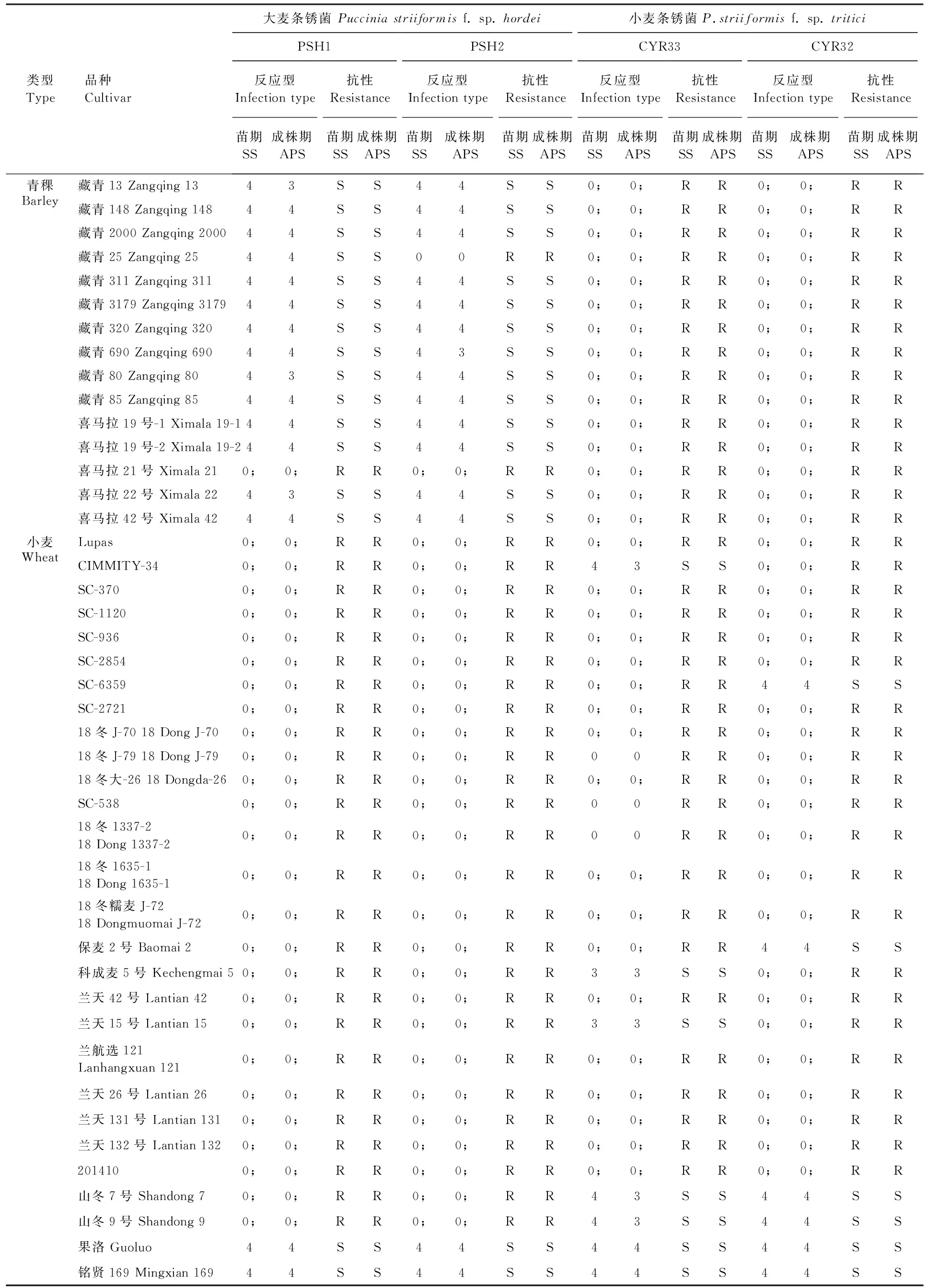

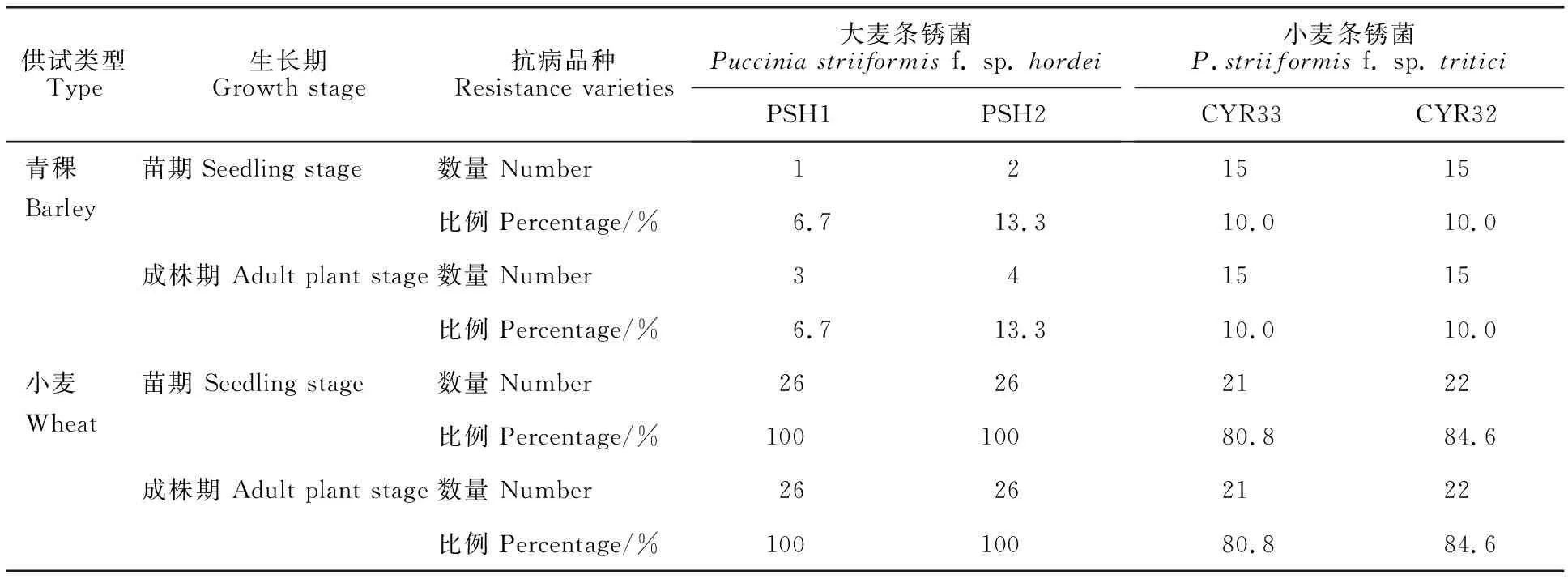

由表1和表2可知,15个青稞品种中,仅喜马拉21号对大麦条锈菌PSH1表现为抗病,其余14个品种对其表现为感病;有2个品种(藏青25号、喜马拉21号)对大麦条锈菌PSH2表现免疫或高抗,其余13个品种对其表现为感病;15个品种均对小麦条锈菌CYR33与CYR32表现免疫或抗病。

表1 41个青稞、小麦品种的抗条锈性水平Table 1 Resistance of 41 barley and wheat varieties to Puccinia striiformis

表2 供试材料苗期、成株期抗病品种的数量与比例Table 2 Number and percentage of resistant varieties at seedling and adult stages

供试的26个小麦品种对大麦条锈菌菌系PSH1与PSH2均表现抗病。除5个品种(CIMMYT-34、科成麦5号、兰天15号、山东7号、山东9号)对小麦条锈菌小种CYR33表现感病外,其余21个均对CYR33表现免疫或抗病。有4个品种(SC-6359、保麦2号、山东7号、山东9号)对小麦条锈菌小种CYR32表现感病,其余22个品种表现免疫或抗病;有19个品种对CYR33和CYR32均表现抗病,分别是Lupas、SC-370、SC-1120、SC-936、SC-2854、SC-2721、18冬J-70、18冬J-79、18冬大-26、SC-538、18冬1337-2、18冬1635-1、18冬糯麦J-72、兰天42号、兰航选121、兰天26号、兰天131号、兰天132号和201410。

2.2 成株期抗条锈性分析

由表1和表2可知,供试的26个小麦品种均对大麦条锈菌PSH1与PSH2表现成株期抗病;有19个品种对CYR33和CYR32均表现为成株期抗病,占供试小麦的73.1%;21个品种对CYR33表现成株期免疫或抗病,占供试小麦的80.8%,CIMMITY-34、科成麦5号、兰天15号、山东7号、山东9号对CYR33表现感病;有22个品种对CYR32表现成株期免疫或抗病,占供试小麦的84.6%,山东7号、山东9号52和108在成株期对该小种表现为感病。

供试的15个青稞品种中,仅喜马拉21号对大麦条锈菌PSH1表现为成株期抗病,占供试青稞的6.7%,其余14个品种均表现为感病;有2个品种(藏青25号和喜马拉21号)对PSH2表现成株期免疫或抗病,占供试青稞的13.3%,其余13个品种均表现为感病;喜马拉21号对PSH1和PSH2均表现成株期抗病。所有15个青稞品种(藏青13、藏青148、藏青2000、藏青25、藏青311、藏青3179、藏青320、藏青690、藏青80、藏青85、喜马拉19号-1、喜马拉19号-2、喜马拉21号、喜马拉22号和喜马拉42号)成株期对小麦条锈菌小种CYR33与CYR32均表现免疫或抗病。

综上所述,1个青稞品种(喜马拉21号)和24个小麦品种对大麦条锈菌菌系PSH1、PSH2苗期和成株期均表现抗病。15个青稞品种(藏青13、藏青148、藏青2000、藏青25、藏青311、藏青3179、藏青320、藏青690、藏青80、藏青85、喜马拉19号-1、喜马拉19号-2、喜马拉21号、喜马拉22号和喜马拉42号)和19个小麦品种(Lupas、SC-370、SC-1120、SC-936、SC-2854、SC-2721、18冬J-70、18冬J-79、18冬大-26、SC-538、18冬1337-2、18冬1635-1、18冬糯麦J-72、兰天42号、兰航选121、兰天26号、兰天131号、兰天132号和201410)对小麦条锈菌小种CYR33和CYR32具有苗期和成株期抗性。

3 讨 论

西藏是条锈病多发地区,是中国小麦条锈病流行体系中相对独立的流行区,小麦条锈菌可在当地越夏、越冬,完成病害周年循环[7,17]。20世纪80-90年代,王宗华和旺姆[18]在西藏林芝、米林、拉萨进行了四个年份的抗锈鉴定,筛选到了当时抗西藏条锈菌的小麦品种,如水源11(Suwon 11)、PKBL-16、钱保德、绵阳11、牛朱特等,分析了已知抗条锈病基因和小麦品种抗性变异情况与区域间条锈病发生差异,为西藏小麦条锈的抗源利用与防控起到了重要作用。2009-2011年,杨敏娜等[15]对全国的46个小麦品种、45个生产及后备品种及西藏26个小麦种质鉴定发现,多数品种在西藏对条锈病表现稳定抗性,但在西藏小麦产区利用较少,其中有22个西藏本地小麦品种表现抗病,为该地区抗病品种的选育和推广提供了重要依据。彭岳林等[14]于2012-2014年对西藏48个小麦品种的抗条锈病鉴定发现,19个小麦品种表现抗条锈病,但抗病基因单一。周春宏等[19]发现西藏地方小麦品种曲白春对小麦条锈病表现全生育期抗性,推测其可能携带新的抗条锈病基因。目前,西藏本地小麦生产品种中的大多数已丧失抗条锈性[14],对该地区小麦生产有潜在危害。本研究中,供试的青稞仅有1个品种对大麦条锈菌流行小种抗病,没有品种感小麦条锈菌流行小种;供试的小麦品种无论是对小麦条锈菌流行小种,还是大麦条锈菌流行小种,抗性表现均较好。因此,收集、引进和鉴定新抗源,加强青稞、小麦新品种的培育,或者通过品种抗条锈病改良,替换或减少高感品种的种植,大力降低高感品种的种植面积,根据西藏条锈病流行区、常发区和偶发区不同流行区的发生特点,分区合理利用不同抗病类型品种,延长抗病品种的使用年限,为西藏青稞、小麦生产的安全提供保障。

加强新小种的监测,对西藏青稞、小麦抗病品种的合理分布及防治条锈病是非常必要的。研究表明,条锈菌有性生殖可以产生丰富的新小种[20-23],是条锈菌毒性变异的重要途径。西藏是小麦条锈菌有性生殖发生的重要区域,不仅条锈菌转主寄主小檗种类多样,而且分布十分广泛[23-25],自然条件下,小麦条锈菌不仅在春季可以在转主寄主小檗上进行有性生殖[26],而且在秋季也可以在转主寄主小檗上进行有性生殖循环[27]。因此,加强西藏条锈菌新小种,特别是优势小种的持续监测,对掌握品种抗条锈性及其合理利用是十分必要的。本研究供试的大麦条锈菌、小麦条锈菌均是西藏林芝地区的优势小种,据此可预警性地指导西藏青稞、小麦抗条锈病品种的前瞻性育种,可有效地降低条锈病规模性发生危害。

研究表明,小麦抗条锈病基因Yr1、Yr3、Yr6、Yr9和YrA6在西藏地区已经丧失抗性[14]。成株期抗病品种具有非小种专化性,抗性持久的优点。本研究中,供试青稞和小麦品种中均有成株期抗条锈的品种,可对其进一步挖掘和利用。还可以引进适合西藏的具有较好遗传抗性的青稞、小麦品种,积极推广合理种植抗病品种,促进西藏青稞、小麦生产。