破解文化密码:古籍题材视频节目制作策略研究

童雯霞 王玉洁

摘要:《典籍里的中国》通过“戏剧+影视+双向访谈”的方式,建构出“现代读书人、古代护书人和电视观众”三者共读经典的沉浸式情境。本文将该节目置于梅罗维茨的媒介情境论视角予以观照,析出节目中人物经由“历史空间”与“现实空间”情境转化产生的阅读行为,研究节目通过话语体系融合、舞台表演融合、古今情境融合和线上线下融合催生的跨越文化鸿沟的内外驱动力,探究古籍题材视频节目在破解文化密码、普及传播中华文化的制作策略。

关键词:媒介情境论 情感传播 古籍 《典籍里的中国》 中华文化

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进新时代古籍工作的意见》中指出,要“加强古籍题材音视频节目制作推介,提供优质融媒体服务”。古籍是凝聚中华传统文化根脉的图书载体,但未经整理、诠释的古籍往往让读者感到晦涩艰深。如何打造既有人文温度,又有普及教育功能的古籍题材音视频节目,从而为大众提供优质的融媒体服务?中央广播电视总台推出的图书类节目《典籍里的中国》(以下称为“典籍”)无疑是一次成功的实践。“典籍”通过“文化节目+戏剧+影视化”的方式,建构出“现代读书人、古代护书人和电视观众”三者共读经典的沉浸式阅读情境,通过话语体系融合、舞台表演融合、古今情境融合和线上线下融合等方式制作出高质量的文化节目,为大众破解储存在典籍里永远奔腾不息的文化密码。

一、话语体系融合,化解古籍传播之窘境

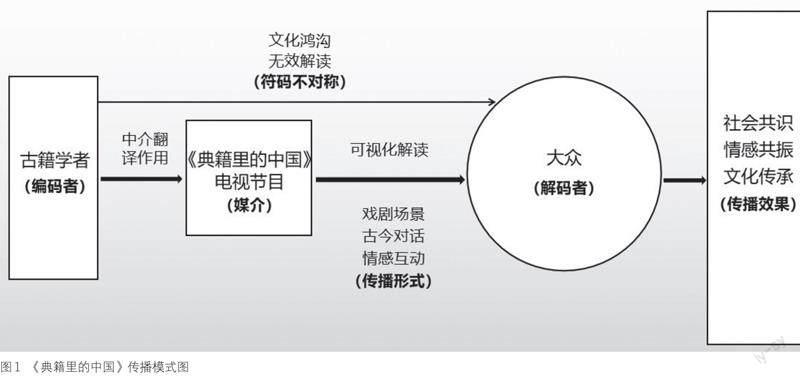

时移世易。知识的进化、体系的衍化、认知的变化使得现代人在阅读《论语》《尚书》《孙子兵法》《黄帝内经》等优秀古籍时顿生艰涩之困与难解之态,从而对阅读经典古籍望而生畏,心生退意。古籍传播目前遇到的窘境是:由于知识背景和学科结构不同,大众(信息接受者)在接受古籍学者(信息传播者)所传递的古籍信息时,编码和解码之间的符码不对称,导致古籍的文化密码不能为大众有效解读。

将古籍搬上屏幕是一个由“纸”到“屏”的过程。媒介载体和受众认知等差异该如何消解,从而让古籍穿越千年温暖今人?“典籍”在节目制作的过程中充分考虑大众赏析古籍的现实需求与实际困难,运用媒介情境传播策略有效化解了古籍“编码难以被解码”的传播窘境。

一是“由人读典”,让人物与典籍“活”在当下。梅罗维茨在考察“媒介—情境——行为”的互动过程时指出,“从一种社会角色类型转换到另一种角色类型引起了个体行为的变化以及其他人反应的变化,而这种社会变化常常被误认为是个体本身的变化,其结果就是培育出这种变化的随机场景变量往往被忽视”[1]。“典籍”运用电视镜头(新媒介)观照个体(历史人物)变化,精选典型的变化场景(生成该典籍的重要历史节点、事件),强化人物与场景的关联,引导历史人物与文化典籍从故纸堆里“走”出来。“典籍”第一季的镜头聚焦于《尚书》《楚辞》《论语》《孙子兵法》《史记》等具有里程碑式意义的文化典籍,重点挖掘成书过程中易被读者忽视的日常故事和创作故事,以人物与故事为素材,构建节目的关键场景。例如提到屈原,大众一般会联想到屈原的《离骚》,却未必能讲出《离骚》的创作背景、屈原投河自尽的原委,以及一生中经历的磨难和彷徨。再如,大众也许知道《离骚》是屈原用理想、遭遇、痛苦甚至生命所熔铸的宏伟诗篇,却未必知晓《橘颂》是屈原倾诉理想、寄托希望的重要篇章。“典籍”节目组选取《楚辞》中《橘颂》《离骚》《天问》三篇文本内容与行文往事,通过旁白、回声、独白等形式再现屈原一生角色变化的社会场景,个体叙事行为和整体场景画面交织,既凸显了社会因素包裹的个体因素,也使得个体变化具有典型背景。“典籍”节目组运用“小视角转向大时空”的制作策略,立体再现典籍中的人物形象,通过感知生动的人物形象提升受众对典籍内容的兴趣和关注,同时引导观众理解典籍的时代意义,收到了令人满意的传播效果。

二是运用古今对话等媒介情境“去区隔化”。“典籍”运用古今对话的双向访谈形式带领观众阅读典籍故事、領会典籍价值。撒贝宁担任的当代读书人代表大众与先贤对话,“古”“今”话语体系融合,将文言文转化为可视、可听的情感符号。比如,在第五期节目《论语》中,“孔子”谈及“岁寒,然后知松柏之后凋也”时,撒贝宁补充道:“后世我们还常用‘岁寒松柏来形容那些在逆境艰难中意志坚定、坚守操守的人。”这个解释让古代护书人和现代读书人发生关联,在产生思维碰撞的过程中诠释古语今用的历史内核。经由“去区隔化”的符号转化,节目达成阅读古籍原著、传播古籍文化的共识基础;观众理解了“中华历史脉络”“写史与读史的意义”等因革相沿的历史源流,对古籍的原生意义、文化内蕴与时代价值有了更深的认识。

二、舞台表演融合,消解阅读古籍之距离感

梅罗维茨的媒介情境论借用戈夫曼拟剧交往理论中的“交往场景”作为变量,论述了“社会媒介环境的变革和社会表演舞台的重组”对表演行为的影响。他将“场景”视为可变的信息系统,认为“当两个场景融合后,得到的不是两个场景的简单组合,而是常常会演化成具有统一新规则和角色的新场景”[2]。“典籍”的创新之处在于,节目设计了“演绎历史人物的表演者”、铺排了“穿越时空的表演形式”、演绎了“传递家国情怀的表演行为”——经由此三者的舞台融合表演实现了戏剧化结构和影视化表达,共同搭建了“典籍”展演中“沉浸+穿越”的新场景。

“沉浸+穿越”是舞台上传统戏剧艺术和媒体传播艺术的交叉融合。演员们以身为戏演绎典籍里故事,走进先贤的内心世界,重现先贤的风骨神韵,以生动有趣的方式形象、感性地营造了古今人物同台的特定的新场景。比如“典籍”第一季《史记》这一期节目中,司马迁、杨恽、鲁迅、撒贝宁在舞台上有如下的一场对话——

司马迁:“足下,我还有一念挂牵,《太史公书》后世流传如何?”

撒贝宁:“这样,晚生带您去看一看。”

(镜头转向第二舞台——其他人物跟随历史,逐一从第二舞台走向主舞台)

杨恽:“《太史公书》是我外祖太史公司马迁所写,今日,我将它公之于世,《太史公书》应该被天下人看到。”

司马迁:“这两位是?”

撒贝宁:“东汉史学家班固,他的父亲班彪钻研并续写了您的《太史公书》,班固受父亲影响,修撰了《汉书》,《太史公书》《汉书》《后汉书》和《三国志》,这四部史书并称为‘前四史。”

司马迁:“中华历史,赓续延绵。好!”

撒贝宁:“您还记得我之前提过的那位后世的鲁迅先生吗?他是后世一位伟大的思想家和文学家,对您的《史记》极为推赞。”

鲁迅:“欲知大道,必先为史。读历史者,不可不读《史记》,《史记》堪称‘史家之绝唱,无韵之《离骚》。”

在这段特定的新场景中,司马迁、杨恽、鲁迅、撒贝宁出现在同一时空里。节目缝合了历史缝隙,观众接受“表演者是“典籍”里的历史人物”的假设,并在情感上认可上述四人出现在“同一时空”中的“合理性”。这种融合的表演方式消解了古籍的神秘感、距离感,观众如同在现实生活里结交朋友一般“结识”了“典籍”里的历史人物。“典籍”中类似的对话常常出现,这些对话成为文化密码和情境转换的解释性符号,有助于拉近观众与节目、与典籍的距离,加强观众对典籍在电视展演中的信任感。

三、古今情境融合,激发阅读古籍之共情体验

梅罗维茨认为,电子媒介的出现打破了传统的情境定义,大众所处的媒介环境由静态固化的“物理场景”转换为动态流通的“信息系统”。流通的信息系统将来自不同领域的视听形象呈现给受众,其结果是:公众获取信息的共享面被拓宽,一些鲜为人知的知识逐渐变得广为人知。这一转变使私人情境和公共情境的分界线变得模糊,情境分界线的混淆催生新情境的出现。“典籍”将静态固化的“历史空间”与“现实空间”相结合,情境融合场域重塑了动态流通的“信息系统”——通过“中华古籍里的历史人物在私人情境里的后台呈现”与“当代节目主持人在公共情境里的旁白解读”共同打造出穿越千年的时空对话,“古”与“今”全景式地融合于“历史空间”和“现实空间”中。

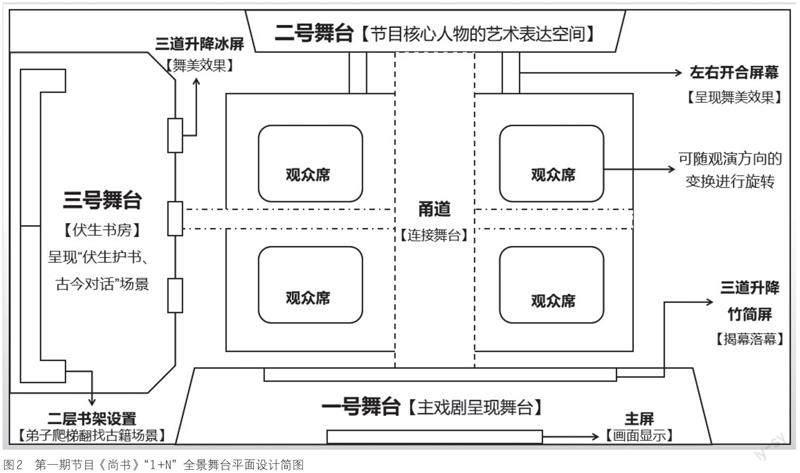

以第一季的节目《尚书》为例。在历史空间的打造上,《典籍》设计了“1+N”的多舞台空间,通过多线并行的立体叙事形式,再现古籍故事背后的情感力量。为了规避观众认知逻辑的断裂与情感的隔阂,节目在每一期都设置了3个以上的舞台,将历史空间里的私人情境搬到面向大众的公共舞台上。《尚书》节目现场设置了4个演出区域,一号台和三号台作为伏生护书的主舞台,还原典籍里的“大禹治水”的场景;二号臺作为伏生之家,还原伏生读书人本色。3个舞台中间由甬道连通成为第4个表演区域。《尚书》戏剧舞台的设计实现了古今情境的融合,伏生护书、大禹治水、牧野之战等古籍里的历史场景如卷轴般一一展现。现实空间里,戏剧开始前的“剧本研讨环节”拉近演员与历史人物的情感距离;观众在“试衣间展现环节”中直观、真切地感受到历朝历代服饰的工序之繁、匠心之密,以“可听、可看、可感”的方式触摸历史的纹路;在演员换装致敬先贤的“古今鉴镜环节”中,演员与先贤对拜,由此按下兼具艺术熏陶和精神洗礼的文化之旅的机关。

舞台设置和场景安排丰富了观众对古籍里私人情境的想象,“历史空间”和“现实空间”处于“被凝视”的位置,帮助观众在沉浸式的时空体验中成为历史的“见证者”。古今情境融合激发观众与演员产生“穿越时空读懂古籍”的共情体验:对于观众而言,表面上舞台演员演绎的是历史空间里的私人情境,深层次却是情感诉说下的记忆烙印;对于演员而言,表层呈现的是古籍里历史人物的私人情境、是把不为观众所知的后台故事置于前台进行演绎,深层是演员、观众与先贤的情感连接。

四、线上线下融合,打通网络赓续古籍文脉之关捩

融合语境视域下,互联网打破了旧媒介的时空局限,新媒介背景下“多种场景融合、并存”与“随意切换的可能”在信息系统的流动过程中得以实现。诚如梅罗维茨所言,“电子媒介通过改变社会场景的界限,不仅是简单地使我们更迅速更详细地接近事件或行为,它们还给了我们新事件和新行为。”[3] 受众在新媒介背景下的参与式行为受到人际传播和大众传播的共同影响,受众在互联网技术提供的虚拟赛博空间里寻找同类并构建网络社群。出于社会互动和情感诉求的目的,同频共振的群体因共同情感而聚集到一起,这个过程中,受众藉由自主传播获得身份认同、表达情感归属。

“人类有能力以改善其利益的方式参与、阐释与利用媒介技术和文本。”[4] 5G背景下,内容生产和信息渠道正在被“倍速播放”“快速滑动”“片段观看”的短视频情境所解构,用户生产内容(UGC)应运而生。用户在视听领域有能力突破固有束缚,因此纪录片、综艺性节目一类的电视节目在前期策划中应当关注短视频情境中影像视频碎片化的网络特征,以便在后期多元化渠道构建中输出短视频内容,抢占用户的碎片化时间,让用户能够在多元化渠道搭建的立体传播空间中围绕节目内容进行信息的自主切换和选择。“典籍”将“并列的板块结构思维”运用于节目宣传,实现了“横屏与竖屏的多屏互动”。节目组从一个半小时的节目里中凝练信息,联动抖音和微博平台,制作了一系列竖屏视频,应用于碎片化场景进行传播。

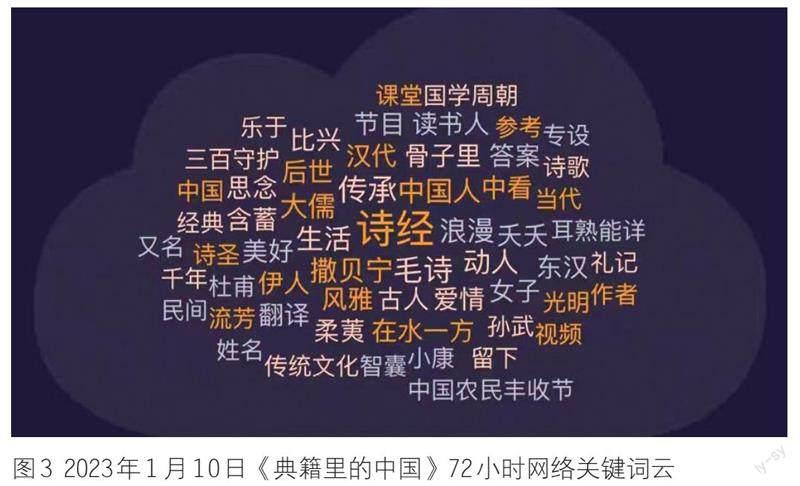

当代城市生活依赖于媒体快速和高效的信息共享,大众的收视环境和收视习惯逐渐由单一转向多元。互联网创造了“在时空上相聚,但在空间上分开”的虚拟空间,不断扩容的媒介景观为文化传播提供了更广阔的参与空间[5]。“典籍”话题引发的UGC模式突破了节目最初仅在古籍爱好者、古籍研究者中发酵的传播圈层,文本参与门槛的降低赋予观众解读“典籍”的契机。粉丝们借助节目的官方微博发声,用户留言、点赞、转发官博的视频,为视频进行二次创作,裂变出更多互动内容。收看“典籍”的观众在微博超话、豆瓣小组、小红书等网络社交平台上发表对读典籍的看法、对中华传统文化的感悟,寻找志同道合的社会群体以此构建社群联系,将现实世界的“弱关系”转化为网络世界的“强关系”。截至2023年1月10日,72小时内网络关键词云显示微博中被提及频次最高的词语分别为“诗经”和“中国人”,这也从侧面反映出观众对《典籍》的文化认同。这些涵盖着乘数效应的网络模因表明:多屏互动的传播思路凸显了社交思维,带来观众参与式互动,在另一个时空——网络空间这个维度上展开受众与节目、受众与典籍的对话,激发新一轮传播效应。

结语

当前“快餐化”消费观念的浅文化生态如黑洞一般有吞噬文化典籍和习俗礼仪的危险。在自标“浮躁青年”、他标“喧嚣时代”的当下,“典籍”以一个个震撼人心的历史故事唤醒大众的文化认同感,中国传统文化故事所引发的情感共鸣让大众对传承、创新中华优秀传统文化产生了深层次的思考和感悟。

“文化是民族的精神命脉,文艺是时代的号角。”主流媒体作为重要的文化传播阵地,肩负着在新时代传承与弘扬中华优秀传统文化的重任。作为总台重点文化类创新节目,“典籍”遵循电视节目传播规律,将受众定位为大众,甄选中华优秀文化典籍,讲述典籍的成书、核心思想以及流转其中的闪亮故事。将“典籍”置于媒介情境论下观照可知,“戏剧+影视+双向访谈”的多场景形式是对古籍题材视频节目的一次创新,节目内容通俗易懂,言语表达雅俗共赏,叙述策略今古相通且更偏重今人视角。通过话语体系融合、舞台表演融合、古今情境体系融合和线上线下融合,“典籍”催生出跨越文化鸿沟的内外驱动力,解读古籍的密码就此浮出水面。“典籍”第二季近日开播,新一轮全民阅读典籍的热潮又将到来。可以预测,新一季的“典籍”必将解锁更多阅读优秀古籍的密码,为观众展现蕴含其中的文化智慧、华夏精神和时代价值。

本文系国家社科后期资助项目龙榆生词学研究(21FZWB042)、国家社会科学基金重大项目“中国词学通史”(17ZDA239)、2021年广东省研究生教育创新计划(212050205-05130529)阶段性成果。

(作者单位:广东财经大学大湾区网络传播与治理研究中心、广东财经大学人文与传播学院)

注释:

[1] [2] [3] [美] 约书亚·梅罗维茨著:《消失的地域:电子媒介对社会行为的影响》,肖志军译,北京:清华大学出版社,2002年版,第55页、44页、39页。

[4] [美] 詹姆斯·罗尔著:《媒介、传播、文化:一个全球性的途径》,董洪川译,北京:商务印书馆,2012年版,第136页。

[5] [英] 卡伦·罗斯.[澳] 弗吉尼亚·奈廷格尔著:《媒介与受众:新观点》,北京:北京大学出版社,2006年版,第5页。