其人与笔两风流:袁枚的随园往事(一)

郑小悠

在清代文学史上,袁枚的名字总是与“风流”二字如影随形,其人与其文,其蜚声海内与誉谤交加,均不脱于此。这样一位鼎鼎大名的风流才子,无论生前身后,其影响力都不仅限于上层的儒林文苑,而是直接深入到社会文化认知与日常生活当中。即便到了今天,还有不少大众耳熟能详的名言警句与袁枚有关,只是使用者未必留意。

譬如初学作文者常听到一句“文似看山不喜平”,就出自袁枚的《随园诗话》。另有更常用的“取其精华,去其糟粕”,亦化用《诗话》“人能吸诸家之精华而吐其糟粕”句。再者坊间劝人不要太贪小利,常说金钱财物“生时招不来,死时带不去”,这出自他的小诗《钱》。此外又有《苔》诗,得句“苔花如米小,也学牡丹开”,被用来称赞在平凡岗位上勤勉敬业,取得出众业绩的普通人。至于那旧时士子津津乐道的“绿衣捧砚催题卷,红袖添香夜读书”,虽非出自其手,却是女弟子席佩兰写来为他祝寿的应景之作。

毋庸多引,单就以上童叟皆知的诗文句,就大致可以勾勒出袁枚的文风性情。风流自诩,援翰写心,比喻俏皮而不喜生僻典故,方家看来未免失之浅近流俗。众所周知,袁枚生活的清朝乾嘉时代,对学问的追求十分严谨,文化氛围也因文字狱盛行而颇紧张。袁枚诗文的旨趣是否能与主流合拍,当时和后世学者是怎样评价他的呢?

誉谤交加

首先来看赵翼的说法。赵翼是文史两兼的大才,又身膺探花高第,虽然年龄比袁枚小了十岁,但久在军机处供职,熟习中枢政治,官场地位较袁枚这个早早卸任的知县优越不少。二人相交四十余年,虽然见面不多,但互相引为知己。赵翼初见袁枚文字,即大为叹服,赞曰:“八扇天门跌宕开,行间字字走风雷。子才果是真才子,我要分他一斗来。”晚年应邀为袁枚的《小仓山房诗集》作序。序诗曰:“其人与笔两风流,红粉青山伴白头。做宦不曾逾十载,及身早自定千秋。群儿漫撼蚍蜉树,此老能翻鹦鹉洲。相对不能惭饭颗,杜陵诗句只牢愁。”

因为共同倡导诗歌要书写性灵,反对泥古不化,赵翼在诗学旨趣上对这位诗坛前辈是支持的,又对他的才情艳羡不已,将那些非议之声嗤为“蚍蜉撼树”。不过在做人方面,赵翼显然比袁枚正统不少,对他利用才名攀依权要,特别是广收女弟子的行为,半嘲半讽地批评,称其:“结交要路公卿,虎将亦称诗伯。引诱良家子女,娥眉都拜门生。凡在胪陈,皆无虚假。虽曰风流班首,实为名教罪人。”

时代稍晚的名士洪亮吉和舒位,对袁枚的评价截然相反。洪亮吉虽然也主张性情,但批评袁诗过于油滑取巧,甚至失之淫艳。他在《北江诗话》中说:“袁大令枚诗,如通天神狐,醉即露尾。”“诗固忌拙,然亦不可太巧。近日袁大令枚《随园诗集》,颇犯此病。”“袁大令枚诗,有失之淫艳者。” 舒位则对袁诗极力推崇,他将乾嘉时期主要诗人按照《水浒传》一百单八将排座次的方式排列起来,予以点评,取名《乾嘉诗坛点将录》。在《点将录》中,舒位将袁枚排列在一百单八将之首,也就是宋江的位置,誉之:“及时雨袁简斋,非仙非佛,笔札唇舌,其雨及时,不择地而施,或膏泽之沾溉,或滂沱而怨谘。”

晚清近代国势日衰,有识之士欲挽狂澜于既倒,反映在诗坛上,便是更强调“诗言志”的载道观,标榜诗歌的社会功能,反对风花雪月的审美情趣。梁启超在《清代学术概论》中,对袁枚及其所代表的性灵派诗人加以批判,言“乾隆全盛时,所谓袁(枚)、蒋(士铨)、赵(执信)三大家者,臭腐殆不可向迩”(赵当为赵翼,非执信)。鲁迅一面将其置于 “有骨气者不屑为”的帮闲文人之列,一面肯定其“帮闲”的本事高超,笑骂曰:例如李渔的《一家言》,袁枚的《随园诗话》,就不是每个帮闲都做得出来的。必须有帮闲之志,又有帮闲之才,这才是真正的帮闲。如果有其志而无其才,乱点古书,重抄笑话,吹拍名士,拉扯趣闻,而居然不顾脸皮,大摆架子,反自以为得意,自然也还有人以为有趣,但按其实,却不过扯淡而已。

在当代,袁枚和他的诗文作为古代文学领域的研究对象,基本脱离了意识形态批评。在蒋寅等学者看来,诗歌发展到清代,题材、格律、典故的使用已经非常标准化了,如果一味因袭这些外在的技术层面要求,就很难摆脱古人影响,写出反映当下生活和情感的文字。于是乎,以袁枚为领袖的性灵派诗人,特别强调诗歌创作的主观要求,即诗人的真情、个性与才华。相反,对诗歌题材、教化作用、音韵格律、典故意象的要求放得很松,尽量减少诗人在技术层面的束缚。这是传统诗风的重大改变。

乾嘉年间还有一个重要诗派被称为“肌理派”,代表人物是以义理学问著称的大学者翁方纲。他主张以经术、史料入诗,提倡写诗要像修《四库全书总目提要》那样,将经史、金石的考据勘验融入其中,常在诗句中密密加注。对于翁方纲这样的“学问诗”,袁枚很是不屑,以 “天涯有客好痴,误把抄书当作诗”相嘲讽,责备他没有灵气,不知诗之真味。

廿四贡玉堂

袁枚字子才,号简斋,晚年自号随园主人,杭州钱塘县人。他生于康熙五十五年,逝于嘉庆二年,享年八十一岁,经历了康乾承平之世的一多半时间,算得上一位“人瑞”。他一生除了短期在桂林、北京、西安游幕、任官外,绝大多数时间都活跃在当时经济文化最发达的江南地区,特别是南京、苏州两座城市。

袁枚以天才少年的形象登上历史舞台。他在诗中描述自己的青年时代:“子才子,颀而长。梦束笔万枝,桴浮过大江,从此文思日汪洋。十二举茂才,二十试明光,廿三登乡荐,廿四贡玉堂。尔时意气凌八表,海水未许人窥量。自期必管樂,致主必尧汤。”

“举茂才”,就是进学,获得秀才身份。《儒林外史》中的范进身在科举竞争难度中等的广东,进学时已经五十四岁。而袁枚生活在读书人数量最多、科举竞争最激烈的杭州府,家境又止小康,童蒙教育主要来自母亲、姑母。如此竟得 “十二举茂才”,说是神童绝不为过。这件事令袁枚颇为自喜,还刻了一方闲章,叫作“十二岁举秀才”,钤在诗稿上。

“二十试明光”,这更是一桩让他扬名立万的大事。乾隆元年,年仅二十岁的袁枚受到广西巡抚金珙举荐,参加了清朝立国后第二次博学鸿词科考试。博学鸿词科作为特科,与寻常的科举考试不同,具有搜罗宿儒,展示政权文化形象的意义。康熙年间的第一次博学鸿词考试,网罗了许多不肯仕清的故明遗老,对清廷合法性构建产生重要作用。乾隆帝再开特科,令督抚重臣举荐朝野贤达齐聚京师,参加考试。在一百九十三名应考者中,年仅二十岁的袁枚年龄最小,而且小得离谱。所以,他一到考试场地保和殿,就被王公大臣团团围住,争看少年才子。这当然是比十二岁举秀才更令人得意的事。不过,大约因为资历太浅,袁枚没有得中博学鸿词科,但借此名声大噪的他结识了不少高官名流,并在朋友的帮助下捐纳了国子监生身份,获得两年后在京参加顺天府乡试的资格。

乾隆三年顺天府乡试发榜,袁枚考中举人,是所谓“廿三登乡荐”。半年后会试、殿试连捷,高中乾隆四年二甲第五名进士,又荣膺“馆选”,成为翰林院庶吉士,正应着“廿四贡玉堂”。至此,袁枚已经达到明清读书人孜孜以求的梦寐境界,他的“己未翰林”之印,就是为此而制。在科举路上一片坦途的袁枚,也有着水涨船高的仕途前程。明清时期,多有“非翰林不入内阁”的说法。换言之,如果一个读书人能以翰林起家,就有了做到一、二品高官,甚至中枢重臣的指望。那一句“自期必管乐,致主必尧汤”,足见他的踌躇满志。

九年循吏,仍是七品县令

不过事与愿违,袁枚的仕途并没有自己憧憬的那样光明。庶吉士只是科举胜利者们成为正式官员的岗前预备,要想成为翰林院的正式职官,还要经过一次严苛的散馆考试。可惜考路顺遂的袁枚早早暴露了风流才子本色,整日沉醉于文人墨客的风花雪月,宴饮唱和,旁事都抛在九霄云外。三年期满,散馆考试时间一到,袁枚的诗赋时文尚足以应付,满文翻译却是两眼一抹黑,以至于考试成绩列入末等,外放江苏溧阳知县。

在如今看来,二十几岁就主政一县,实在是不得了。但在袁枚所处的时代,事情并非如此。以翰林清贵外放去当知县这样的风尘俗吏,升迁机会大减,获咎可能骤增,实在是下下之选。是以南下途中,袁枚心态颓废,诗句中多有“三年春梦玉堂空”“生本粗才甘外吏”“玉颜如此竟泥中”之类。

不过,袁枚的家族一直以做师爷为业,他从小耳濡目染,并不是个两耳不闻窗外事的无用书生,反而颇有吏干之才。他先后在江苏溧阳、江浦、沭阳做了几任知县,口碑上佳,不但被百姓称为“循吏”,还得到老父亲的认可。这让袁枚体会到为官一任、造福一方的成就感,对屈才外任的抵触情绪随之缓解。离开溧阳时,见到夹道送行的本地城乡父老,他也百感交集赋诗曰:“任延才学种甘棠,不料民情如许长。一路壶浆擎父老,万家儿女绣衣裳。早知花县此间乐,何必玉堂天上望。更喜双亲同出境,白头含笑说儿强。”

时任两江总督的尹继善,是袁枚的会试座师,也是他大半生的伯乐与靠山。尹继善欣赏袁枚是个文吏两兼之材,将他调到总督衙门所在的江宁府,担任首县知县。首县虽然体面,却是个极难做的差事。当时有一句俗话,叫作“前生不善,今生知县;前生做恶,知县附郭;恶贯满盈,附郭省城”。首县如此难当,主要有两个原因。一是省城高官如云,又地当要冲,知县作为基层官员,既要应酬上司,又要迎来送往,趋承奔走,站班随侍,无一日无之,卑躬屈膝也在所难免。再者省城人口众多、流动性强,税赋征收、刑名官司,都较其他地方复杂繁冗得多,为官之人做多错多,一不小心就要受到处分,平安做满一任十分不易。

江宁乃是两江三省首府,在江宁做知县,又比一般省城的附郭县管理难度更大。袁枚是个心高气傲的才子,对伺候上司一事十分难挨,故而写诗诉苦:“书衔笔惯字难小,学跪膝忙时有声。晚脱皂衣归邸舍,玉堂回首不胜情。”想自己也曾是翰林清贵之选,如今低声下气,情何以堪?更令他气恼的是,自己知县做了七年,好不容易得到恩师尹继善的举荐,拟升高邮知州,却被吏部驳了回来。理由是江宁县乾隆十年的税额没有完成,袁枚作为知县受到处分,处分解除之前不能晋升。

为官九年的袁枚兢兢业业,仍是七品芝麻官。而与他同榜登科的状元庄有恭,却从翰林院一路高升,已经官居二品,又即将到袁枚所在的江苏省担任巡抚。这样的落差,让心高气傲的袁枚实在无法接受。乾隆十三年,三十三岁的袁枚主动辞去官职,虽然许多人替他惋惜,在仕途上意气消磨的袁枚仍选择抽身而退,并很快开始了个性十足的新生活。

领袖风雅

去官后的袁枚在江宁城内营造了他后半生的精神沃土—随园,过起了中隐于市的潇洒生活。他纵横游历,遍览东南盛景;收藏文物,集聚古籍字画。又采访掌故,饕餮美食,甚至开风气之先,前后招揽了四十余位女弟子授以诗文,其中不乏大家闺秀、官员妻妾。

袁枚虽然常年在野赋闲,但长袖善舞,靠着一支妙笔,成为江南文人圈的核心人物,许多达官显贵附庸风雅,都以和他熟识,并以请他替自家长辈撰写碑传墓志为荣。他的乡试房师邓时敏曾经感慨,别人做考官录取了学生数百,而我只有一文一武两个学生,就足以睥睨天下。邓时敏所说的一文,就是袁枚;一武,是乾隆后期的第一重臣,參与平定新疆、金川、缅甸的大将阿桂。江南名士钱维乔曾给袁枚写信,也曾将他与时任军机首辅的阿桂并提,信中说:“夫相公(阿桂)固当代钧轴中第一流人,而足下亦领袖风雅、负海内盛名者也。古人谓得一知己可以不恨,仆何修而得之于两公哉!”可见袁枚虽然远离仕途,其能量却是寻常在朝官员不能企及的。

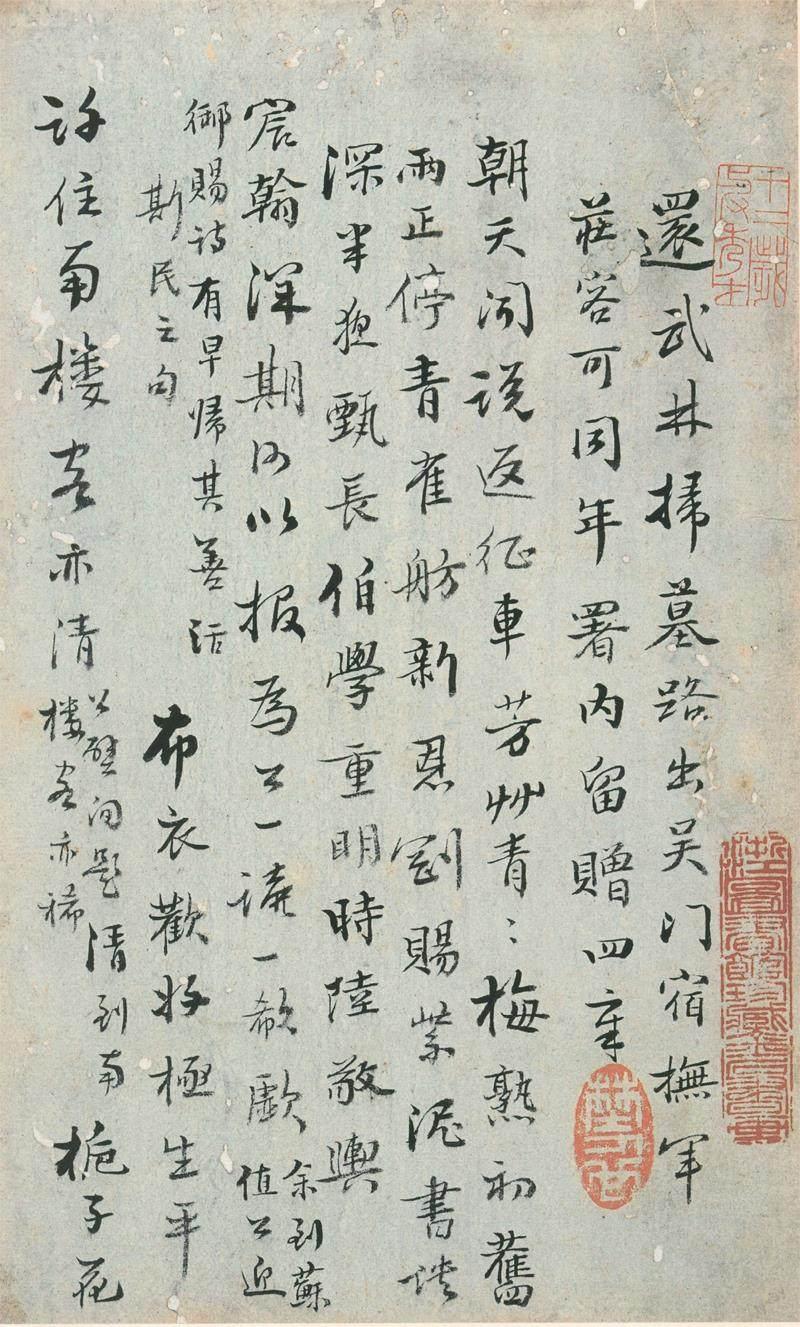

袁枚一生著作宏富,诗文集被大量刊印,存世版本种类极多。但是他的手稿,特别是手书诗稿存世却很有限。今浙江图书馆藏有袁枚手稿一部,被该馆著录为《随园诗稿(不分卷)》(下称“手稿”),共收入袁枚诗作十五题四十首,卷尾有袁枚自跋。其墨迹淋漓、装潢精美,是名人手稿中的精品,故于2008年入选第一批《国家珍贵古籍名录》。而将《手稿》中的诗作与袁枚诗集刊本对读时就会发现,它们大多被作者自己修改得面目全非。我们从心灵史的角度,文史互证,观察其诗作的修改、加工过程,可以对其不同人生阶段的诗趣转移与心态变化产生同情之理解。

——“随园夜话”班主任沙龙10周年学术论坛活动掠影