小号、折线与山海意象

摘要:在第17届威尼斯国际双年展中,中国雕塑家匠心独运,构建了一系列独树一帜的典型意象,分别从社会发展、世界进程和生命本质这三个维度诠释了“共生”主题,不仅丰富了“共生”的理念,而且折射出丰富隽永的人生况味。

关键词:第17届威尼斯国际双年展;中国雕塑;“共生”主题

一、消音的小号

众所周知,艺术家普遍借助创作艺术经典,完成自己的现实再现与表现。“现实构成了一个主体的全部意识形态”[1]。艺术家的现实建构往往以更主观化的表达存在。艺术家王艺以小号为母体,在对小号的无限排列和变形中提出了对现代社会人际交往真实性的质疑。

随着互联网技术的高速发展,社会迅速进入网络时代,网络在造福人类的同时,也给现代社会的人际交往带来极大的隐患。王艺的作品《小号研究1》正是以此为背景,通过小号异用来再现发声方式。这不仅是对“异口同声”现象的抨击,还警醒更多人关注当代网络社会中的“共生”问题。该作品由315个经过切割和抛光的黄铜小号构成。小号的无穷重复、叠置,在建构形制上类似于鸟笼。金碧辉煌的“鸟笼”外形让人觉得华丽而压抑,穿插其间的缝隙并没有使感官得到放松,而是以更加透不过气的感觉将人的目光挤到外围。所有小号的吹嘴一致朝外,组成了一个巨大的圆柱体。在圆柱体的顶端有一个发声喇叭与其相连,这更像是一个异形的小号,有许多吹嘴,但只有一个发声喇叭。吹嘴的多而小与喇叭的少而大形成了一种不协调的感觉,有一种荒诞意味。这种夸张、怪诞、隐喻的表现手法使审美主体的全部官能参与其中。我们就像是生活在金碧辉煌的鸟笼中一样,表面浮华,内心浮躁,不甘于此,却又无法挣脱。生活看似有间隙,但还是令人压抑,活在人云亦云的假象之中。用无数个小号的吹嘴象征社会个体的言语,不同人的话表达的却是同一种声音,以这种“异口同声”的表现形式,揭露现代网络社会中大家盲目跟随某一种或某两种言论来表达立场,没有自己的思考和观点,随波逐流的现状。

作品深刻地表现了网络社会中大众以虚假为真实,甚至认不清真实也不顾虚假,只关注热点和爆点,最大限度吸引人们关注,获取流量和曝光才是最终目的。在这个人人没有隐私,一举一动都能成为关注重点的时代,即便是杜撰的故事,当事人也很可能会先经历网络暴力。显然,这已经不是一个简单的网络现象,它已触及法律底线了。网友们在道听途说后就认为自己掌握了全部事实,轻轻敲击键盘,写下“血淋淋”的文字,对无辜之人肆意挥动着“道德”的旗帜,人与人之间的伤害使网络社会的“共生”成为泡影。

《小号研究1》正是对现代社会大众发表意见时的不当行为进行辛辣的讽刺,从现代社会的人际交往上升到人性的表现。“这种在真实人性的表现和再现方面入木三分、回味无穷、引发共鸣的艺术真实称为客观真实。”“客观真实是低碳艺术文本的本质特征和充要条件,它遵循真实的人性逻辑,激发审美主体的陶冶型自由情感,对审美主体身心健康具有建设性。”[2]王艺的《小号研究1》以客观真实为主要特质,小号异用,角度新颖,修辞夸张,凸显了主观真实(主观化、陌生化的文本特质),有力量、不落俗套地表现了主题“共生”。

二、诗意的回望

边思考人生边进行创作,汲取时代之思来彰显人性,艺术家在我们眼中总是超验的,至少傅榆翔是这样。他所创作的《后山海经》《移民外星人》系列雕塑作品以蒙太奇的叙事手法,呈现了一幅过去、现在与未来的人类历史长卷。

第一次工业革命以后,环境污染问题成了挥之不去的生态噩梦。随着时代的发展和技术的进步,人类在自我满足的道路上愈走愈远,留下的是满目疮痍的地球。生态系统遭到了严重的破坏,许多生物失去了栖息地,各种各样的生存挑战不断上演。正是在这样的时代背景之下,《后山海经》以光怪陆离的奇妙图景表现了艺术家对未来各生物共处的一个设想:生物之间都是平等、和谐的,没有等级秩序之分,一切就像生物刚刚出现时那样平静自然。傅榆翔通过他丰富的想象力向我们展示了一个怪诞而和谐的时空,在人类的日常生活场景中加入了外星人和远古时代的鸟兽形象。外星人的双脚站在鸟兽的两只翅膀上,表情迷茫、失落、不安,脚下的鸟兽用脚行走不再飞翔,这与我们设想中的遠古和未来场景都相差甚远。外星人不是未来世界的霸主,它们也会像人类一样不安。《山海经》中的鸟兽也不似书中描述的那样展翅飞翔,这种图景的出现无疑是一种先声。先导的这些幻想会不会在不远的未来接续上演?答案是有可能。这种怪诞、异化的手法,让我们在思考当下的同时将思绪延伸至未来,我们不再拥有上帝视角,而是成了同样迷茫的一员。

过去、当下和未来表面看似是三个完全断裂的时空阶段,实际上却是紧密联系的,傅榆翔以一件艺术作品依托三个时空,在过去、现在、未来之间循环往复,其描述符合因果逻辑,以当下社会生活图景为基准,结合现代社会的种种危机及迅猛发展的科学技术,才推演出这样奇妙的图景。《庄子·应帝王》中记载:“泰氏,其卧徐徐,其觉于于,一以己为马,一以己为牛。”[3]在这里,原始人“物我同混”的思想得以显现。先民们对大自然和一切生物都保持着敬畏之心,希望自己有一天也可以拥有异兽的本领。这些奇异形象被先民们用神话的思维进行表现,他们通过神话来与未知的世界进行生命的交流。“神话实际的‘造物主是人,是充满好奇心、求知欲、危机感和神秘思维的原始人,这种人把自己内在的本质和创造欲望在陌生物种上加以外化,赋予它们特异的形体、品性、能力,从而形成一种超人间的生命移植和精神控制。”[4]在这一点上,原始人在对异兽的敬畏及神话思维的表达中建构了原始社会中的“共生”场景。傅榆翔的作品从当下回归过去,探寻“共生”的起源,又从过去畅想未来,《山海经》中的鸟兽“穿越”到了未来,在新世界里模拟了人类在远古时代与万物和谐相处的场景,这样的时空跨越匪夷所思。

作品立足于多维度时空,感叹人类命运,表现人类面对生与死的迷茫。它更为诗意,似涓涓细流,又如春雨一般,在悄无声息间使人沉醉,带给心灵缓慢而持久的醒发。一件作品能够使人产生共鸣,不仅是审美主体全部心灵官能参与的结果,还在于它与人类情感相通。《后山海经》系列雕塑作品彰显鲜明的低碳美学特征:“陶冶情操、净化心灵、启迪思想等诸多艺术德行价值”[5]。作品“以外星人、《山海经》怪兽、动物等非社会型对象的雕塑为主,所实现的纵、横向度的通联,导向的是对艺术本质的追觅与人本中心的责诘”[6]。

三、生命的节点

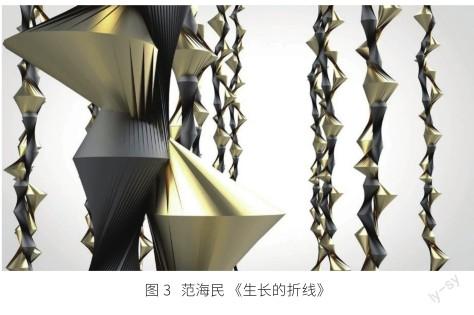

基于数字化技术的发展,艺术家完全可以在三维软件中进行个性化创作。创作方式的革新使艺术家在雕塑语言的表达上不再受制于传统。他们可以以初代创作的一些形体为“基因”,通过技术进行改编,在“基因”的基础上,创作一系列新作品。范海民的《生长的折线》系列作品就是在数字技术的基础上,以数字化产物“折线”为元素进行创作的。毫无生命的折线在扭曲和缠绕的动态中不断地向上攀升,达到一个又一个节点,强有力的生命力和力量感中透出自然空灵的美,冰冷的雕塑材料与盎然生机的暖色组合看上去再温暖不过。

《生长的折线》系列作品以昂扬向上的姿态,让观者的视线以由下到上的路线进行移动,这种类似于植物的生长状态,似乎暗示着一个人的生命旅程。我们努力进取,不停地往上爬,但人生中总有些事会让你在某些节点停下来。这些节点是我们生命的关键点,经历节点之后,人生的走向谁也无法预料,只有做好自己才是最佳选项。

范海民将雕塑与自然相融合,以《生长的折线》系列作品表达了他对生命的思考。在作品中,两根不同颜色、材质的由三角形和正方形变形而来的“枝条”互相缠绕向上,且垂直于地面。这种类似于纪念碑的形式,指向无尽的天空,“枝条”那种奋勇向上的姿态,那种冲劲和朝气,不正是人的拼搏向上不服输精神的体现吗?折线不断纠缠和磨合的过程,也是生命不断产生新的意义的表现。就像植物的种子,在我们看不见的阴暗、潮湿、坚硬的环境中,为寻求“生”的机会而努力着,日日夜夜从未停歇。它们的生命何其短暂,却从未因为希望渺茫而放弃,这是对生命新的诠释,也是对生命价值至高无上的歌咏。

范海民在作品中用两根简单的折线撑起了一整片广阔的天空,在这个形似蜘蛛网的天空中,每一个结点都凝聚着生命的新意义。这种强大的概括力和共情范围,体现了每一个生命都值得被尊重,是“生的渴望”让一切困难、磨难都臣服于生命本真。可以说,折线元素与主题是相辅相成的。折线的简单成就了它极大的可塑造性和承载性,能够最大限度诠释主题“共生”。主题是单一的,但可传达的意义却是无限的,在一个基本点(折线构成的网状天空的结点)上,它可以有无限的衍生。范海民的作品以最直接、最抽象、最纯粹的艺术手法解构了“共生”,使得“共生”不再是我们口中与人、与社会密切关联的共生,而是对生命的真诚赞扬,是个体精神的觉醒,是对人性本真的不断叩问。

四、结语

从小号到《山海经》再到折线,这一重重意象叠加燃烧起名为“生命”的火焰,从时代危机到人类命运,再到生命本真,所导向的是对人本中心的责诘,中国雕塑作品以意象诠释“共生”,以“共生”歌頌生命,让我们在对生命本真的追寻中不断觉醒,不断反思。

作者简介

张沛雯,女,汉族,河南南阳人,研究方向为艺术美学。

参考文献

[1]马立新.论人类社会现实建构的艺术机制[J].浙江艺术职业学院学报,2012(3):111-118.

[2]马立新.低碳人[M].济南:山东人民出版社,2016:129,135.

[3](战国)庄子.方勇译注.庄子[M].北京:中华书局,2010:122.

[4]杨义.《山海经》的神话思维[J].中山大学学报(社会科学版),2003(3):1-10,122.

[5]马立新.论艺术德性[J].桂海论丛,2012(5):65-69.

[6]北尚.“诗意的虫洞” 傅榆翔雕塑油画作品国际巡回展(重庆站)展览记[J].雕塑,2021(2):10-15.