芒秆基质化林下栽培大球盖菇技术*

汪继斌,方 鸿,刘荣昌,周 飞,张金萍**

(1.淳安县林业局,浙江 杭州 311700;2.淳安县富溪林场,浙江 杭州 311700;3.中国林业科学研究院亚热带林业研究所,浙江 杭州 311400)

大球盖菇(Stropharia rugosoannulata)别名皱环球盖菇、皱球盖菇、酒红大球盖菇、裴氏球盖菇、裴氏假黑伞,因形似松茸又称赤松茸[1]。菇体色泽艳丽,食味清香,肉质细腻脆嫩,盖滑柄脆,富含蛋白质和对人体有益的多种矿物质元素[2-3]。其不仅是一种营养丰富并具有抗肿瘤作用的优质珍稀食用菌,同时也是国际食用菌市场十大交易菇类之一,是联合国粮农组织(FAO)向发展中国家推荐栽培的特色品种之一[4-5]。大球盖菇的抗逆性和抗病害能力强,对环境要求低,适应能力强,生长的适应温度范围广,栽培季节较长,栽培技术简单且产值较高[6-7]。培养料来源广泛,可就地取材以充分利用当地农林废弃物,是近年来在国内推广栽培的珍稀食用菌品种[8-9]。

淳安县地处浙江西部丘陵地区(29°11′~30°02′N,118°20′~119°20′E),全县境内溪河纵横,水源丰富,森林覆盖率达75.27%[10]。但因山丘上芒草疯长,严重影响其他植物生长。芒秆为禾本科(Gramineae)各种芒属(Miscanthus)植物秆(茎)的统称,芒属植物多以杂草形式存在,生命力顽强。芒秆富含纤维素、半纤维素、木质素和矿物质元素,与食用菌基料和草炭形成的原材料成分相近,是食用菌栽培基质和植物栽培基质的良好原料[11]。

为了充分利用当地生长过剩的芒秆,贯彻落实农林废弃物循环利用的农业发展理念,针对淳安县芒秆疯长、有机资源开发率低等问题,开展芒秆基质化综合利用关键技术研究。将其作为栽培基质应用于大球盖菇的栽培当中,进行桂花(Osmanthussp.)林下栽培,并将栽培后的废料直接还林。以充分利用林下资源,促进树木增长,优化土壤结构,增加肥力,提高芒秆的经济和生态价值,促进经济发展,保护生态环境,助力乡村振兴[8,12]。

1 材料与方法

1.1 供试菌种

大球盖菇品种:大球盖菇18(品种名称还在审批中),由杭州市农业科学研究院吴德平老师提供。栽培种在杭州市农业科学研究院制备,栽培种配方为木屑50%、秸秆20%、麦麸15%、稻壳14%、轻质碳酸钙1%。将以上配料拌匀、预湿、装袋、灭菌、接种后于25 ℃培养室培养至菌丝长满。

1.2 主要仪器

JY-CH-001 粉碎机,金华市莫菲家用电器有限公司生产;LDZF-50KB 灭菌锅,上海申安医疗器械厂生产;SW-CJ-ID 超净工作台,苏州净化设备有限公司生产;JM-B50001 电子天平,余姚市纪铭称重校验设备有限公司生产。

1.3 培养料配方

根据淳安县当地农林废弃物资源条件,遵循就地取材原则,选用新鲜无霉变、无虫蛀、不含农药或其他有害化学成分的材料。共设计7 个不同培养料配方,包括5 个试验组和2 个对照组,详见表1。

表1 培养料配方Tab.1 Cultivation material formula

1.4 试验方法

试验地设在浙江省杭州市淳安县富溪林场附近的山地,桂花林下试验田的砂石比为6∶4,平均郁闭度为0.4,架设黑色遮阳网。林下栽培大球盖菇的菇床宽度为60~70 cm,床深度为5 cm,畦间相距30 cm,共6 666.67 m2。培养料用量为18~30 kg·m-2,栽培种用量为1.42 kg·m-2。

CK1、CK2 培养料处理方法:按配方混合,加入石灰粉,拌匀,淋水至培养料含水量为65%~75%,建堆发酵,堆成底宽1.5 m,长度与高度不限的梯形堆。当料堆内温度达到50 ℃以上,延续3 d,进行第1 次翻堆。翻堆时将内层与外层料互换,重新建堆,保持2~3 d。当料温升至65 ℃以上,加水进行第2 次翻堆,堆成底宽1.5 m、高度不限的梯形堆,水分为75%保持3~4 d,进行第3 次翻堆。经过3~4 d,料温降到50 ℃以下,栽培料即可使用。待料温降至28 ℃以下方可铺料播种。

芒秆处理方法:配方1 风干后备用;配方2 风干粉碎后备用;配方3~5 的培养料按配方混合,调含水率至75%,发酵15 d 备用。

播种和采收时间:CK1 于2021年10月19日栽培,CK2 于2021年11月7日栽培,配方1~5 分别于2021年10月20日、10月21日、11月10日、11月17日、11月8日进行栽培。采菇期为2022年1月12日至2022年5月20日。

播种方法及管理:畦床浇水至湿润,CK1 和CK2 按栽培床规格(宽度为60~70 cm)铺第1 层栽培料,厚度为8~10 cm,将菌种掰成2.5 cm,梅花形点播在栽培料上,轻轻按实,间距为10 cm。然后铺盖第2 层栽培料,厚度为10~12 cm,相同方法播种第2 层菌种。之后再铺盖第3 层栽培料,厚度为3~5 cm,轻轻压实,整理料面呈龟背状。配方1~5,芒秆料铺2 层,每层厚约8 cm,菌种掰成2.5 cm,以梅花形点播于两层料之间,间距为10~12 cm。CK1、CK2、配方1~5 播种完成后,就近取土覆盖栽培床,覆盖土厚度约为3 cm,浇水至土面湿润。大球盖菇发菌期不需要光照,栽培料含水率控制在65%~75%,温度不超过28 ℃,如发菌床上的土壤干燥发白或料温高于28 ℃,则要喷水降温。出菇期搭建遮阳网。

1.5 测定指标

记录各个配方大球盖菇的每日鲜菇产量,统计累计产量,将总产量换算成每平方米单位面积产量,并计算生物学效率。生物学效率(E,%)的计算公式为:

E=M1/M2×100%

式中:M1为大球盖菇鲜质量(kg);M2为培养料干质量(kg)。

大球盖菇子实体的总糖、蛋白质、脂肪、灰分和17 种氨基酸的测定分别参照《食用菌中总糖含量的测定》(GB/T 15672-2009)[13]、《食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》(GB 5009.5-2016)[14]、《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》(GB 5009.6-2016)[15]、《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》(GB 5009.4-2010)[16]和《食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定》(GB 5009.124-2016)[17]。大球盖菇子实体的铅、镉、铬、砷和汞的测定分别参照《食品安全国家标准食品中铅的测定》(GB 5009.12-2017)[18]、《食品安全国家标准 食品中镉的测定》(GB 5009.15-2014)[19]、《食品安全国家标准 食品中铬的测定》(GB 5009.123-2014)[20]、《食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定》(GB 5009.11-2014)[21]和《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》(GB 5009.17-2014)[22]。

1.6 数据分析

采用Excel 2017 对数据进行分析。

2 结果与分析

2.1 芒秆不同基质化处理方式对大球盖菇产量的影响

芒秆不同基质化处理方式对大球盖菇产量的影响见表2。

表2 不同配方栽培大球盖菇的产量Tab.2 The yield of Stropharia rugosoannulata cultivated with different formulas

如表2世纪,对CK1、CK2、配方1~5 的出菇日期进行分析发现,CK1 出菇最早,配方1 和配方2 出菇早于CK2,配方3~5 最迟且相近。对照组CK1 和CK2 的采收期均较长(分别为70 d、63 d),配方1~2 的采收期时长最为接近对照组(分别为67 d、65 d),配方3~5 的采收期较短。这可能是因为配方1~2 的培养料比配方3~5 更适合菌丝生长。CK2 的生物学效率最高(61.21%);其次是配方4和CK1(分别为56.03%和54.00%);配方5、配方3 和配方2 生物学效率更接近(分别为49.98%、49.03%和45.50%),均高于以发酵过的木屑、稻壳和玉米芯(配比为1∶1∶1)栽培的大球盖菇的生物学效率(44.4%)[23];配方1 的生物学效率最低(33.34%)。

可见不同的培养料配方和芒秆不同的基质化处理方式会显著影响大球盖菇的生物学效率。实际上配方3~5 的生物学效率均较高,其培养料营养充足,利于大球盖菇的生长;同时也考虑与收获期时试验地阴雨连绵有关,水分过多导致采收的子实体偏大,鲜菇含水率高,对生物学效率有所影响。而配方1 的培养料为未经处理的整芒秆,营养物质难以被大球盖菇菌丝吸收,导致生物学效率最低。整芒秆经粉碎处理后增加了芒秆与菌种的接触面积,菌丝在生长过程中可以更为充分地利用其中的营养物质,从而提高了大球盖菇菌丝对芒秆的利用率,因此配方2 的鲜菇产量和生物学效率增加。碎芒秆与生石灰经过发酵后,更适于大球盖菇利用,所以配方3 和配方5 的产量及生物学效率均高于配方1和配方2;配方3 的碎芒秆长度为5~80 cm,配方5的碎芒秆长度为10~20 cm,后者发酵更为充分,芒秆中的纤维素、半纤维素等物质更易被大球盖菇分解利用,二者相比配方5 的生物学效率又略高于配方3。碎芒秆和麸皮一起发酵的配方4 中生物学效率为5 个试验组最高,这可能是由于:1)添加麸皮增加了养分;2)发酵过程中温度较高,芒秆中的纤维素、半纤维素和木质素等大分子营养物质被分解为大球盖菇菌丝易利用的成分。

2.2 芒秆不同基质化处理方式对大球盖菇营养成分的影响

2.2.1 宏量营养素含量分析

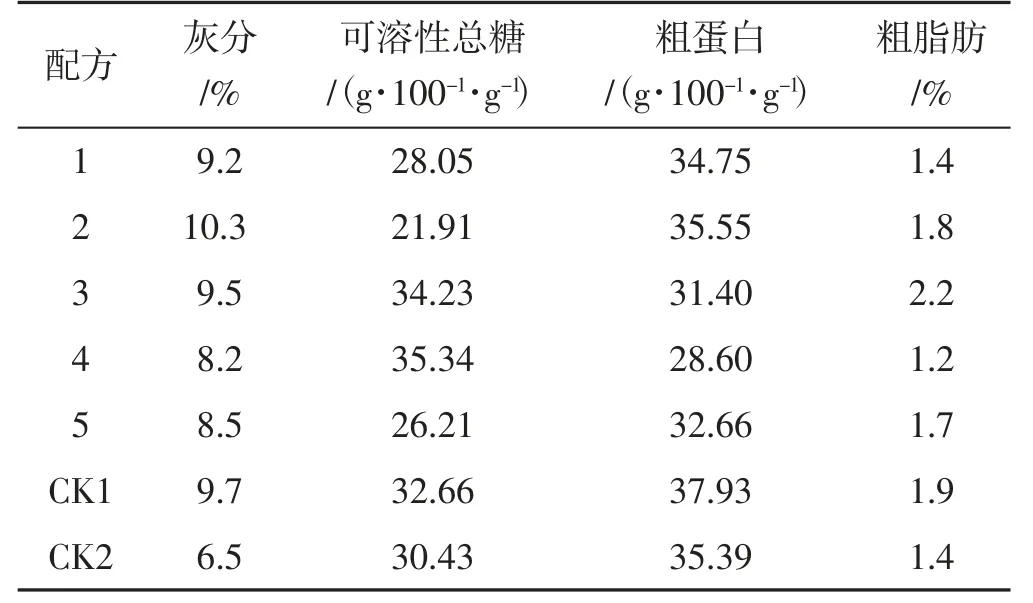

人体所需的营养素有碳水化合物、脂类、蛋白质、矿物质、维生素、膳食纤维和水共7 大类。其中碳水化合物、脂类和蛋白质因为需要量多、在膳食中所占的比重大,称之为宏量营养素。芒秆不同基质化处理方式对大球盖菇宏量营养成分的影响见表3。

表3 不同配方栽培大球盖菇的宏量营养素含量Tab.3 Macronutrient contents of Stropharia rugosoannulata cultivated with different formulas

由表3 可知,配方2 栽培大球盖菇的灰分含量最高(10.30%);其次是CK1 和配方3(分别为9.70%、9.50%);CK2 最低(6.50%)。配方4 栽培大球盖菇可溶性总糖含量最高(35.34 g·100-1·g-1),其次是配方3 和CK1,配方2 最低但均优于以稻草栽培大球盖菇的多糖含量(7.07%)[24]。CK1 的粗蛋白含量最高(37.93 g·100-1·g-1),其次是配方2 和CK2,配方4 最低(28.60 g·100-1·g-1)。配方3 的粗脂肪含量最高(2.2%),其次是CK1、配方2 和配方5,CK2、配方1 和配方4 的粗脂肪含量接近(分别为1.4%、1.4%和1.2%)。由此可知,芒秆不同基质化处理方式对大球盖菇的蛋白质和可溶性总糖含量影响较大,对脂肪和灰分含量影响较小,其中配方4 大球盖菇的可溶性总糖含量是配方2 的1.613 倍,配方2 大球盖菇的粗蛋白含量是配方4 的1.243 倍。

2.2.2 氨基酸组成与含量分析

食用菌中蛋白质含量的高低是决定其营养价值的一个重要指标,而蛋白质的氨基酸种类及含量是衡量蛋白质的质量指标[13]。不同配方栽培大球盖菇的氨基酸组成与含量见表4。

表4 不同配方栽培大球盖菇的氨基酸组成与含量Tab.4 Amino acid composition and content of Stropharia rugosoannulata cultivated with different formulas

由表4 可以看出,大球盖菇的蛋白质由17 种氨基酸组成,包括7 种必需氨基酸和6 种呈味氨基酸;从氨基酸总量来看,CK1>配方1>CK2>配方2>配方4>配方3>配方5,不同配方的大球盖菇氨基酸含量均有差异。其中,苏氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸和赖氨酸为人体必需氨基酸,总量为CK1>配方1>CK2>配方2>配方4>配方5>配方3,必需氨基酸的占比为配方1>CK2>配方2>CK1>配方4>配方5>配方3,且7 个配方均高于30%,接近于FAO/WHO 提出的标准[25],可见芒秆栽培的大球盖菇是一种优质蛋白质及氨基酸的来源。苯丙氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸和酪氨酸为6 种呈味氨基酸,其总量为CK1>配方1>配方4>配方3>CK2>配方2>配方5,总量占比为配方4>配方3>CK1>配方5>配方1>CK2>配方2。而必需氨基酸总量与氨基酸总量之比、必需氨基酸总量与非必需氨基酸总量之比、呈味氨基酸与氨基酸总量之比均相差不大。由此可见,芒秆不同基质化处理方式对大球盖菇的氨基酸含量及其占比影响较大,但对氨基酸组成没有影响。

2.2.3 重金属含量分析

对供试配方栽培大球盖菇中重金属的含量进行测定,并与《食品安全国家标准食用菌及其制品》(GB 7096-2014)[26]和《绿色食品食用菌》(NY/T 749-2018)[27]标准中的限定含量相比较,结果详见表5。

表5 供试配方栽培大球盖菇的重金属含量Tab.5 Heavy metal content of Stropharia rugosoannulata cultivated with tested formulas

由表5 可知,根据比较2 个标准中对食用菌铅、镉、砷、汞的限量规定,7 种配方栽培的大球盖菇中铅、砷和汞的含量均符合《食品安全国家标准食用菌及其制品》(GB 7096-2014)[26]要求;CK1、CK2、配方1、配方2 栽培的大球盖菇中镉的含量略微超过该标准,但仍在《绿色食品食用菌》(NY/T 749-2018)[27]标准范围之内。芒秆基质与常规木屑基质栽培的大球盖菇重金属含量相差不大,有的甚至更低。如配方1、配方4~5 大球盖菇中的铅含量,配方3~5 大球盖菇中的镉含量,配方1、配方4 大球盖菇中的铬含量,配方4~5 的大球盖菇中的砷含量,以及配方3~4 大球盖菇中的汞含量,均低于2个木屑基质对照组(CK1 和CK2)的检测结果。综合分析,配方4 栽培的大球盖菇中重金属含量总体较低。

3 结论

芒秆是栽培大球盖菇的良好原料,不同处理方式的芒秆栽培大球盖菇的理化性质略有不同。由试验结果可知,2 个对照组中大球盖菇的生物学效率均超过5 个芒秆基质化试验组,但其可溶性总糖含量和呈味氨基酸占比均不如配方4。而在5 个试验组中,配方4 大球盖菇的生物学效率、可溶性总糖含量和呈味氨基酸占比为5 组中最高,这是由于芒秆中添加了麸皮,增加了基质的营养成分。5 个试验组的大球盖菇脂肪含量低、氨基酸和蛋白质含量高,重金属含量符合《食品安全国家标准 食用菌及其制品》(GB 7096-2014)[26]以及《绿色食品食用菌》(NY/T 749-2018)[27],均能满足人们对高品质和膳食营养均衡的需求。