数字经济、“三生”空间与流动人口居留意愿

——来自流动人口调查数据的证据*

李豫新,欧国刚

(石河子大学 经济与管理学院,新疆 石河子 832003)

一、引 言

改革开放以来,我国的新型城镇化建设取得了丰硕的成果,2021 年常住人口城镇化率达到64.72%,户籍人口城镇化率达到45.5%,“十三五”以来两个城镇化率的差距首次缩小。但两个城镇化率的差距也意味着我国农村户籍人口还有7.71亿,城市户籍人口不到6.4 亿。第七次人口普查公报显示,目前我国流动人口规模高达3.75 亿。《中国数字经济发展白皮书(2021年)》显示,2020年我国数字经济规模达到39.2 万亿元,占GDP 比重的38.6%,数字经济表现亮眼,新型就业形态加速发展,在对冲短期就业影响、培育新增就业等方面发挥重要作用,数字经济吸纳就业能力强劲。①参见中国信息通信研究院《中国数字经济就业发展研究报告:新形态、新模式、新趋势(2021 年)》,网址:http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202103/P020210323383606724221.pdf.访问日期2022年6月20日。随着数字经济的迅速发展,数字化与智能化发展成为产业转型的重要推动力,各地纷纷利用现代信息技术推进工业领域数字化智能化绿色化融合发展,减少碳排放以创造宜居的生态环境。国家发展改革委《2022 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》指出,把推进农业转移人口市民化作为新型城镇化首要任务。《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)将空间结构划分为生产空间、生活空间、生态空间,“三生”空间几乎涵盖了人类活动的空间范围。在数字经济作为一种经济新动能,其发展为流动人口提供了更多就业岗位和自主创业机会,拓展了流动人口收入来源的大背景下,其发展水平是否会影响流动人口的居留意愿?是否会通过“三生”空间作用于流动人口做出留城决策?对于这个问题的探讨,不仅有助于推动我国流动人口居留意愿研究的发展,而且有助于各地结合自身实际制定适合本地区的数字经济发展规划,有助于为新型城镇化和城乡融合发展时期推动流动人口市民化提供客观依据。

通过对已有文献进行梳理发现国内外学者对流动人口的居留意愿进行了大量研究。西方国家城镇化进程起步较早,学者们对流动人口在城市的居留意愿问题研究也较早,最为经典的是推拉理论,将人口迁移决策行为看作是迁出地的推动力和迁入地的拉力综合作用的结果。新古典经济学认为,城乡二元经济结构下城市的现代工业部门吸纳了大量传统农业部门剩余劳动力,产业部门之间存在的工资水平差异影响了人口的迁移。除了流入地高收入会影响人口迁移外,流入地移民法律政策也会影响人口迁移。①See Ortega F,Peri G.The Effect of Income and Immigration Policies on International Migration.NBER Working Papers,2012,16(1),pp.47⁃74.一些非经济因素也会影响人口迁移决策,如血缘和地缘等因素②See Massey D S.The Social and Economic Origins of Immigration.The Annals of the American Academy of Political and Social Science,1990,510(1),pp.60⁃72.、流出地与流入地之间的文化差异③See Liu Z,Wang Y,Chen S.Does formal housing encourage settlement intention of rural migrants in Chinese cities?A struc‐tural equation model analysis.Urban Studies,2017,54(8),pp.1834⁃1850.、城市生活质量和舒适性④See Florida R.The Economic Geography of Talent.Annals of the Association of American Geographers,2002(4),pp.743⁃755.。

受过去城乡分割二元体系的影响,我国流动人口迁移问题更为复杂。国内对于流动人口定居意愿影响因素的分析由最先重点关注户籍制度改革逐渐过渡到流动人口个体微观特征和中观家庭特征,再到流动人口自身以外的宏观因素,如流入地特征等。蔡昉认为,“在传统的经济体制下,束缚劳动力在城乡之间流动的基本制度是农产品的统购统销制度、人民公社制度和户籍制度”[1]。自2009年国家卫生健康委员会开展全国流动人口抽样调查后,学者们开始从流动人口个体微观特征出发研究其在城市的居留意愿,如性别、年龄、婚姻状况、是否跨省流动、受教育程度。⑤参见于潇、续伊特《中国超大城市流动人口居留意愿差异》,《人口学刊》,2021年第3期,第37⁃47页。随着流动人口家庭化迁移趋势的增强,学者们开始从家庭角度分析流动人口居留意愿,研究发现,“家庭收入越高,流动人口定居意愿越强”[2]109。流动人口的居留意愿是综合考虑自我因素与外界因素之后做出的决策。因此,一些宏观因素也被学者们纳入研究范畴,将反映城市特征的变量与流动人口数据相匹配进行研究,发现流入地市场潜能越高,流动人口的城市居留意愿也就越强。⑥参见边恕、张铭志、王玥《市场潜能对流动人口居留意愿的影响研究》,《人口学刊》,2021年第5期,第53⁃66页。随着地方经济发展带来的财政实力增强⑦参见陈浩、罗力菲《财政能力、公共服务供给与流动人口居留意愿》,《中国人口·资源与环境》,2022 年第10 期,第197⁃208页。、教育公共服务水平越高⑧参见刘兵慧、李薇、马慧强《教育公共服务对城市流动人口居留意愿的影响效应——以太原市为例》,《经济问题》,2022年第4期,第116⁃123页。,流动人口的留城意愿也就越强,而城市落户门槛的提高会增加流动人口离开本地的策略⑨参见王蓉、黄桂田《城市落户门槛与异质性劳动力居留意愿》,《上海经济研究》,2022年第6期,第36⁃50页。;随着经济发展水平提高,居民对居住环境的要求不断提高,学者们以此为切入点就人居环境对流动人口居住意愿的影响进行研究,“空气污染对流动人口的就业选址具有显著的负向影响”[3]102,并且“居住环境满意度对定居意愿的影响因城市等级而异,一线城市流动人口在定居决策中看重的居住环境维度广泛,三四线城市的便利性和人文环境满意度与居住意愿最相关”[2]110。

学术界对流动人口居留意愿的影响因素进行了大量的探讨,从微观个体特征、中观家庭特征和宏观城市特征方面分析了流动人口居留意愿的影响因素,但关于数字经济发展水平对流动人口居留意愿影响的探讨较为缺乏,有学者分析了数字经济中的数字金融对劳动力就业选址的影响,但并未深入分析数字经济对流入城市的劳动力居留意愿的影响,在实证上对数字经济影响流动人口居留意愿的机理分析也仍需深入。因此,本文采用242个地级市的流动人口调查数据,研究城市数字经济发展水平对流动人口居留意愿的影响,并在此基础上分析城市数字经济发展水平是否通过“三生”空间影响了流动人口居留意愿,分析城市数字经济发展水平对流动人口居留意愿的影响是否存在代际、受教育程度、城市等级的异质性效果。以期为深入推进以人为核心的新型城镇化发展和提高农业转移人口市民化质量提供参考。

二、理论分析与研究假说

数字经济时代,数字经济与实体经济深度融合助推实体经济不断进行技术研发和创新,“数字经济的发展显著推动了中国城市产业结构转型升级。即不仅加快了产业转型速度,而且对产业结构高级化、产业结构合理化均起到了显著提升作用”[4]。数据作为要素同劳动、资本、土地一样成为推动经济增长的新要素,作为一种新的投入要素,数据与传统生产要素实现虚实融合,催生传统农业、工业、服务业实现信息化转型,推动传统产业发展实现由规模扩张转向创新提质。数字化让要素的组合方式有了全新的变化,数字化凭借其高连通性、实时性特征,推动传统经济组织结构与企业的经营行为持续优化,强化市场在资源配置中的决定性作用,极大地提高了资源的利用率,提高全要素生产率,从生产维度为经济增长提供动力,经济增长过程中能够积累大量资本用于后期投资,城市经济增长预期向好,能增加流动人口的预期收入,“迁入地城镇人均可支配收入越高对人口迁入的吸引力越大、吸引迁入人口越多”[5]。基于上述分析,提出如下假说。

H1:数字经济发展可通过影响生产空间进而增强流动人口居留意愿。

同时,数字经济也催生了以数字技术应用为核心的技能,依托信息网络进行研发、生产、服务、管理的数字经济就业形态,灵活多样的就业形式对拓宽就业渠道、培育发展新动能具有重要作用。数字经济创造大量新增岗位,产业数字化领域以其低门槛和广覆盖的优势面向消费端,吸引大量流动人口向城市转移,为劳动者跨区域流动创造新的就业空间,拓宽流动人口收入来源,薪资收入增加是流动人口生活质量提升的重要保障,预期生活质量较高的城市对流动人口居留往往更具有吸引力。数字经济快速发展也使得数字化技术对城市生活空间的渗透度不断提高,数字技术同教育、医疗、社保、就业、住房等涉及民生的领域深度融合,提高城市公共服务基础设施智能化便利化程度。数字技术在城市规划、建设、治理和服务领域的应用,依托大数据优势建立智慧大脑城市治理体系,提高城市交通、物流、社会治理水平,不断提高城市管理的智能化水平,大幅度改善城市生活质量。因此,从生活维度来讲,数字经济的发展能够优化城市生活空间,能创造更多适合流动人口的就业岗位,增加流动人口的可支配收入,促进消费结构升级以提高生活质量,进而增强其居留意愿。基于上述分析,提出如下假说。

H2:数字经济发展可通过影响生活空间进而增强流动人口居留意愿。

此外,“数字经济显著裨益于城市绿色创新产出”[6],赋能城市经济绿色发展。数字化基础设施建设的加快,使数字经济对资源的整合能力和对环境的监测能力得到提升,对绿色生产生活和优美环境的联结作用增强。利用物联网、人工智能等信息技术手段,对生活垃圾的收集、运输、回收、处理等全过程进行智能监测分析。利用物联网、远程遥感等技术对生活污水处理设施运行情况进行实时监测和预警,开展水质监控。依托大数据、卫星遥感数据和数字化技术,实现对大气环境实时监测,智能分析大气环境数据,提前采取应急管理措施,从源头治理污染物排放,使污染治理更加科学化、精准化。“以空气质量为典型代表的环境质量逐渐成为城市吸引和留住人力资本的核心竞争力之一”[3]115,因此,从生态维度来讲,数字经济的发展促进传统生产方式绿色变革,加强对生态环境的监测预警,促进生态环境改善,吸引流动人口定居。基于上述分析,提出如下假说。

H3:数字经济发展可通过影响生态空间进而增强流动人口居留意愿。

已有文献在分析社会经济因素对流动人口城市居留意愿影响时进行了代际的异质性分析,认为新生代流动人口(1980年后出生)在选择流入城市时受市场潜能的影响更大,①参见边恕、张铭志、王玥《市场潜能对流动人口居留意愿的影响研究》,《人口学刊》,2021年第5期,第53⁃66页。同时也进行了学历结构的异质性分析发现,“高学历更看重自然环境、人文环境舒适度,低学历重视设施便利性”[2]105。在21 世纪的今天,数字化、网络化、信息化不断影响人们的生产、生活,不同代际、不同学历层次的人的思想活跃度有差别,对新事物的接受速度也存在差别,新生代、高学历人口的思想活跃度可能更高,对于新事物的接受速度可能更快,他们更加熟悉以数字技术作为支撑的各种数字化平台的操作,更能抓住数字经济发展带来的机遇,其在城市继续居留的实力基础更雄厚;随着城市规模的增大,流动人口的居留意愿也随之提高,“城市规模的增大会通过提高流动人口稳定就业概率和同乡集聚效应来促进外来人口的留城意愿”[7]。与城市规模相近的另一个概念是城市等级①第一财经周刊旗下的新一线城市研究所每年都会依据最新一年的170 个品牌商业数据、19 家互联网公司的用户行为数据及数据机构的城市大数据综合测算城市等级,主要涵盖商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度等指标,将中国地级以上的城市分为新一线、一线、二线、三线、四线、五线城市,此划分标准反映了大数据时代下城市新经济活力。,等级越高的城市其经济发展水平越高,具有高收入、就业机会多等优势。大城市集聚了大量优质的师资资源,教育资源明显优于中小城市。大城市拥有更加完善的公共服务体系以及城市基础设施,大大提高了生活的便利化程度。流动人口出于自身发展空间、子女教育、优质生活等方面的考虑,可能会往大城市集聚。基于上述分析,提出如下假说。

H4:数字经济对流动人口城市居留意愿的影响在代际、受教育程度、城市等级三方面存在异质性。

三、研究设计

(一)变量选取

1.被解释变量

本文被解释变量为流动人口居留意愿。居留意愿是指流动人口在流入地生活一段时间,体验了流入地的经济社会发展情况,并将流入地的经济社会发展状况与原居住地进行对比后,内心所产生的是否在流入地居留的意愿。在流动人口动态监测调查问卷中关于居留意愿的问题是:“今后一段时间,您是否愿意继续留在本地”,被调查对象对该问题的回答分为三类:“愿意”“不愿意”和“没想好”。在实证过程中将调查对象对居留意愿的回答处理为二分类变量,将“愿意”继续留在流入地的编码为1,其余编码为0。

2.核心解释变量

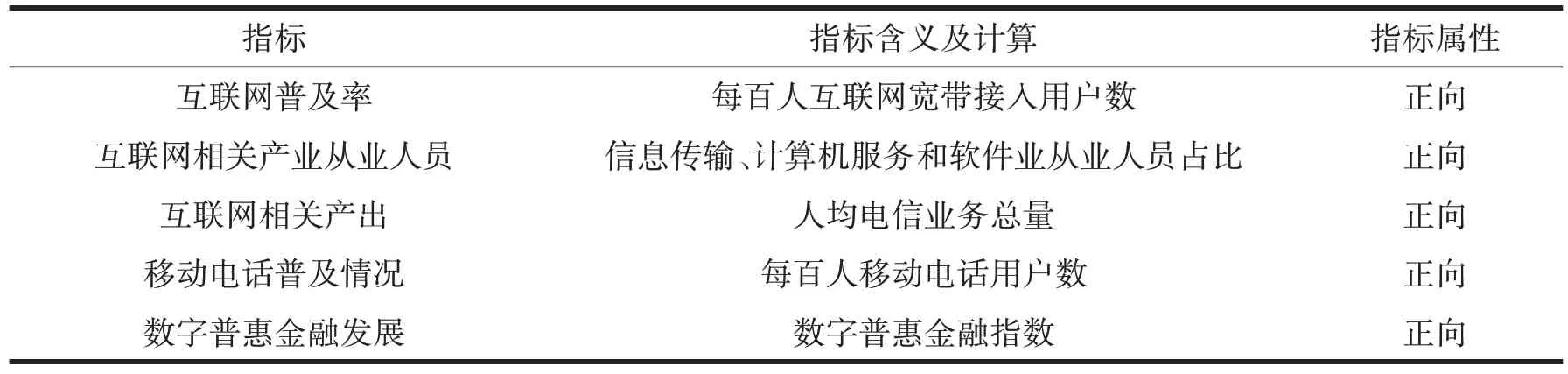

本文将各地级市数字经济发展水平作为核心解释变量,参考赵涛、张智等的研究成果,②参见赵涛、张智、梁上坤《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》,2020年第10期,第65⁃76页。从互联网发展和数字普惠金融发展两个层面构建地级市数字经济发展水平评价指标体系(见表1),采用熵值法测度出各地级市数字经济发展水平。

表1 数字经济发展水平评价指标体系

3.中介变量

本文选取地级市GDP 对数值、流动人口家庭年收入对数值、生态环境质量作为中介变量。地区生产总值是一个地区生产状况的反映,因此本文以流动人口流入城市的GDP对数值作为生产维度的中介变量;流动人口家庭年收入反映了流动人口生活来源状况,如果就业形势良好,劳动者收入水平高,则生活消费能力也就越强,越能够增强幸福感,因此以流动人口家庭年收入的对数值作为生活维度的中介变量;生态环境质量是指一个地区生态环境的优劣程度,是指在特定的时空范围内,从生态层次上反映生态环境对人类生存的适宜程度。本文以生态环境质量作为生态维度的中介变量。在对流动人口家庭年收入进行衡量时,将流动人口回答的“过去一年,您家平均每月总收入”数值乘以12;在对生态环境质量进行衡量时,将一年中空气质量为优或良好等级大于6个月的情况定义为生态环境好,取值为1。将一年中空气质量为优或良好等级少于等于6 个月的情况定义为生态环境差,取值为0。

4.控制变量

参考已有文献,从个体特征、家庭特征、流动特征、参保情况四个层面选取控制变量,其中个体特征包括性别(女=0,男=1)、年龄、受教育程度(未上过学=1,小学=2,初中=3,高中/中专=4,专科=5,本科=6,研究生=7)、户口类型(农业户口=0,非农业户口=1)、婚姻(已婚=1,其他=0);家庭特征包括配偶同住(是=1,否=0)、子女同住(是=1,否=0)。流动特征包括流动范围(跨省=1,省内=0)、是否独自流动(是=1,否=0)、流动原因(务工或工作或经商=1,其他=0)。参保情况包括是否参加城乡居民医疗保险(是=1,其他=0)、是否参加新型农村合作医疗(是=1,其他=0)、是否参加城镇居民医疗保险(是=1,其他=0)、是否参加城镇职工医疗保险(是=1,其他=0)。

(二)基准回归模型设定

本文被解释变量为二分类变量,因此采用二分类Probit模型进行回归分析,模型设定如下:

公式(1)中,被解释变量stayij表示i流动人口在j城市的居留意愿,当i流动人口愿意在j城市居留时其取值为1,否则取值为0;deij为城市j的数字经济发展水平;xij为控制变量,包括个体特征、家庭特征、流动特征、参保情况;εij为随机扰动项。

(三)数据来源与变量描述性统计

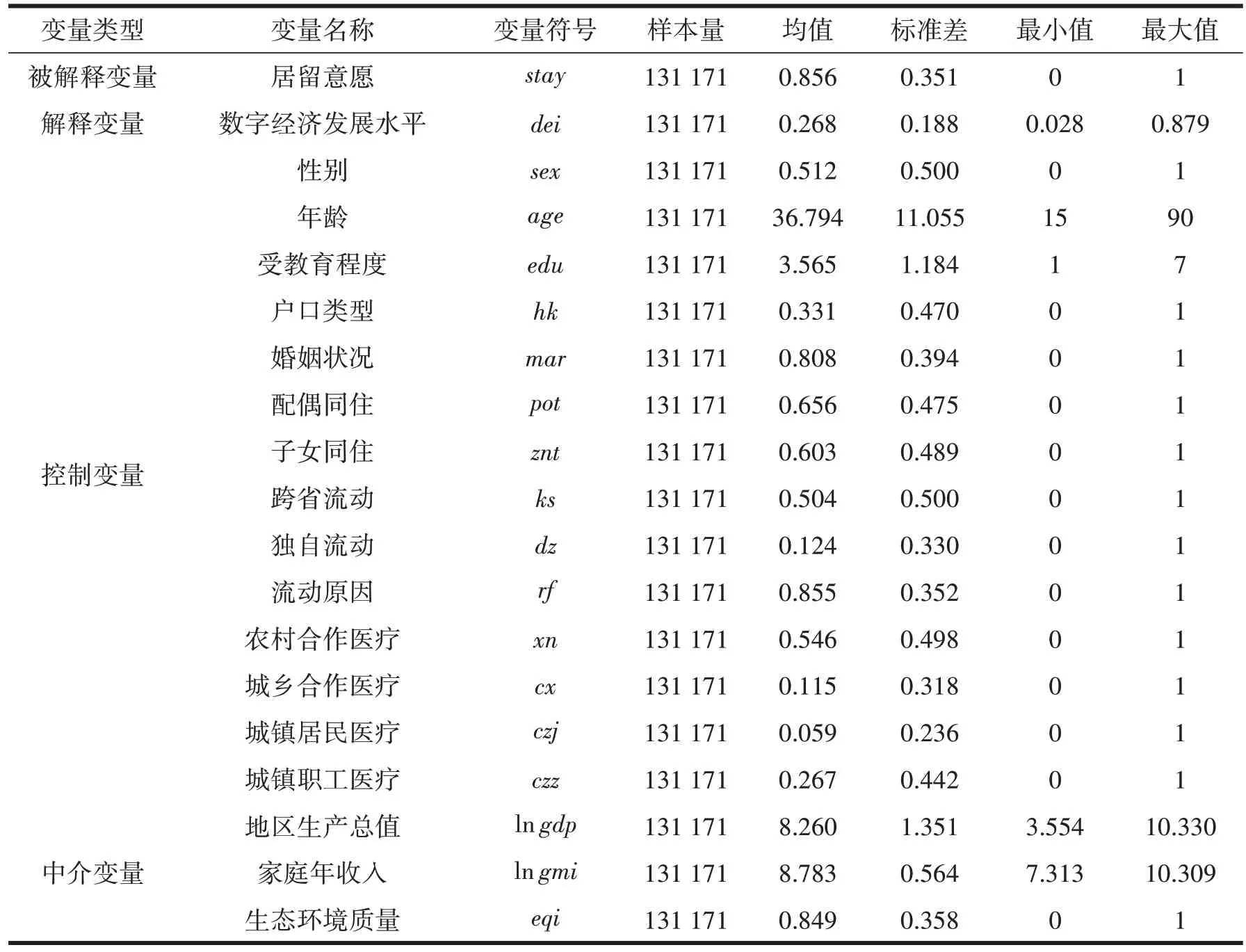

本文采用2018年国家卫生健康委员会全国流动人口卫生计生动态监测调查数据(China Mi‐grants Dynamic Survey,简称CMDS)与城市特征数据的匹配数据进行实证研究。CMDS 遵循随机原则,选取在流入地居住一个月及以上,非本区(县、市)户口的15周岁及以上流入人口作为调查对象,调查内容主要包括流动人口家庭成员与收支情况、就业情况、流动及居住意愿、健康与公共服务等。

考虑到2018年CMDS数据调查时间为2018年5 月,参考已有文献的做法,将城市特征的数据滞后一年,采用2017 年的地级市数据与CMDS 数据匹配。城市特征数据主要来自《中国城市统计年鉴》、地级市统计公报、各省(自治区、直辖市)统计年鉴,数字普惠金融指数来自北京大学数字金融研究中心和蚂蚁金服集团联合课题组编制的“北京大学数字普惠金融指数”,空气质量数据来自中国空气质量在线监测分析平台。缺失数据采用线性插值法补齐。通过受访者现居住地城市名称将地级市数据与CMDS 数据进行匹配。根据本文研究内容和数据可得性,剔除城市名称不匹配样本和无效样本之后,最终得到的实证样本涵盖242个地级市,有效样本131 171 个。各主要变量的描述性统计结果如表2所示。

表2 主要变量描述性统计

四、实证结果与分析

(一)基础回归结果分析

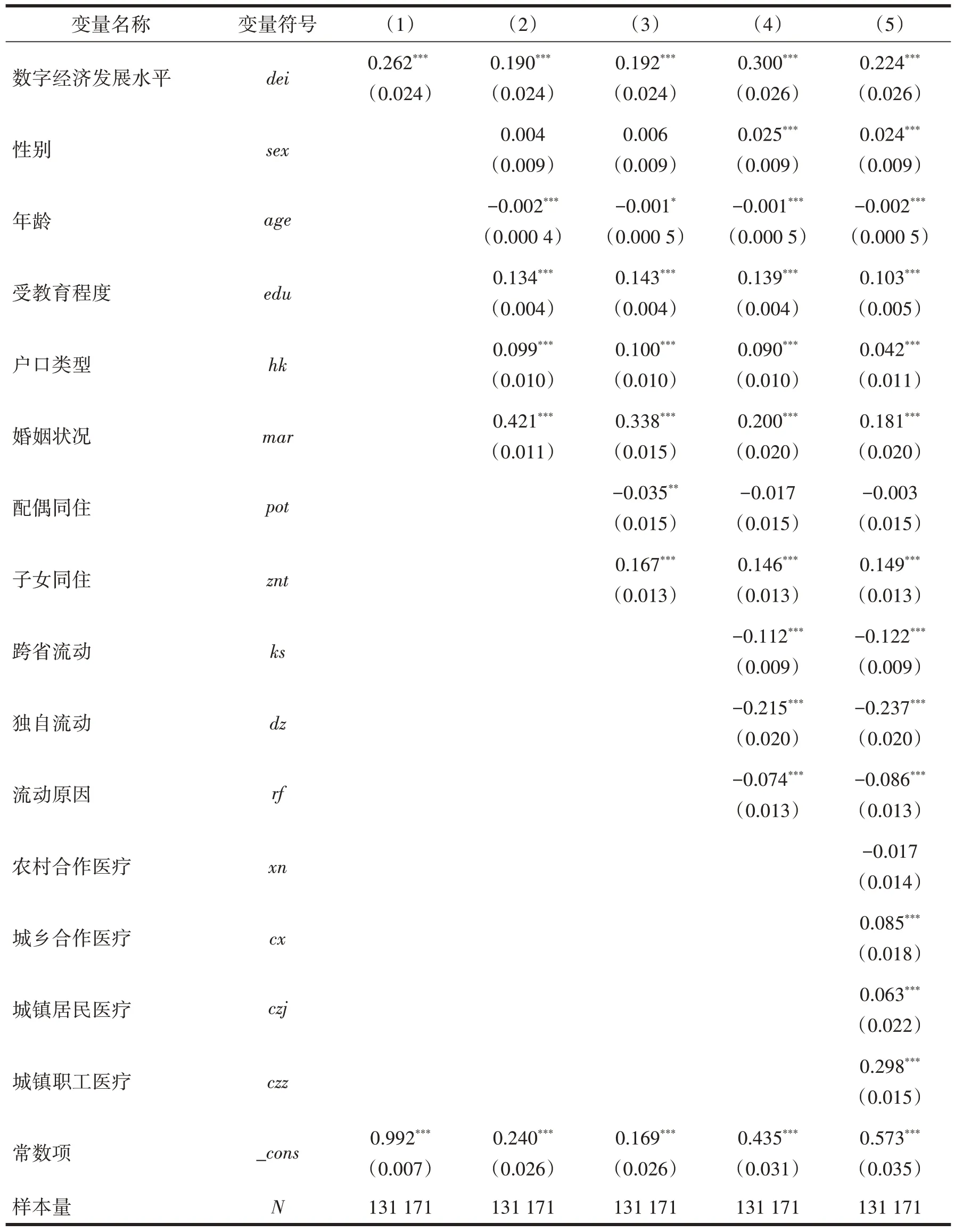

本文基于2018 年CMDS 数据与地级市数据的匹配数据,在控制流动人口个体特征、家庭特征、流动特征和参保情况的基础上,采用Probit模型来研究数字经济发展水平对流动人口城市居留意愿的影响。基础回归结果如表3所示。

表3 基础回归结果

根据表3 中列(1)-(5)的回归结果可以看出,数字经济发展水平对流动人口城市居留意愿的影响为正,且在1%的水平上显著。具体来看,表3的列(1)是没有加入任何控制变量时的回归结果,当数字经济发展水平增加1%,流动人口居留的概率提高26.2%;列(2)是控制了流动人口个体特征的回归结果,表明数字经济发展水平增加1%,流动人口居留的概率提高19%;列(3)是在列(2)的基础上加入了流动人口家庭特征维度的控制变量后得到的回归结果,表明数字经济发展水平增加1%,流动人口居留的概率提高19.2%;列(4)是在列(3)的基础上加入了流动人口流动特征的回归结果,表明当数字经济发展水平增加1%,流动人口居留概率提高30%;列(5)是在列(4)的基础上加入了流动人口参保情况的控制变量,表明当数字经济发展水平增加1%,流动人口居留概率提高22.4%。

关于控制变量对流动人口居留意愿的影响,从个体特征来看,男性更倾向于在流入地居留,随着年龄增长流动人口的居留意愿在降低,受教育程度越高的流动人口越愿意在流入城市居留,非农业户口的流动人口更愿意在流入地居留。已婚流动人口的居留意愿高于未婚的;从家庭特征来看,有子女同住的流动人口在流入地居留意愿明显高于没有子女同住的;从流动特征来看,跨省流动的流动人口在流入地的居留意愿明显弱于省内流动的,原因是同省范围内各区域的风土人情相似,同乡集聚效应更强。独自流动人员在流入地居留意愿低于非独自流动的,原因可能是独自一人流动,在流入地亲友较少,因而导致其在流入地社会融入程度较低。流动原因中务工、工作和经商的回归系数为负数;从参保情况来看,购买了城乡居民医疗保险、城镇居民医疗保险和城镇职工医疗保险的流动人口融入流入地的意愿更强,而购买了新型农村合作医疗保险的流动人口居留意愿较低,可能的原因是这类流动人口以后的规划是返乡,流入城市只是短暂性的务工而已。

(二)稳健性检验分析

为检验回归结果的稳健性,采用三种方式进行检验,一是选择不同的二分类回归模型,即采用二分类Logit模型进行回归。二是改变样本量进行回归,CMDS问卷中对“今后一段时间,您是否愿意继续留在本地”的回答包括“愿意”“不愿意”和“没想好”三类,本文在基础回归分析中将回答“没想好”视为“不愿意”,在进行稳健性检验时,将回答“没想好”的样本删除,然后采用Probit模型进行回归。三是考虑到一些城市特征可能会影响流动人口的居留意愿,因此加入反映城市特征的控制变量,包括地级市商品房年平均销售价格与平均工资的比值和是否开通高铁,稳健性检验结果见表4。

表4 稳健性检验结果

表4 列出了Logit 模型、删除回答“没想好”的样本和增加反映城市特征的控制变量后的回归结果,Logit 回归结果显示数字经济发展水平对流动人口城市居留意愿的影响系数为0.422,且通过了1%的显著性检验;删除回答“没想好”的样本之后(Probit1)的回归系数为0.126,且通过了1%的显著性检验;加入了城市商品房年平均销售价格与平均工资的比值和是否开通高铁两个控制变量后(Probit2)回归得到的系数为0.178,且通过了1%的显著性检验,四个模型中核心解释变量数字经济发展水平的回归结果与前文基础回归结果保持一致,控制变量的方向和显著性与基础回归相比均未发生大幅度变化,说明基础回归结果是稳健的。

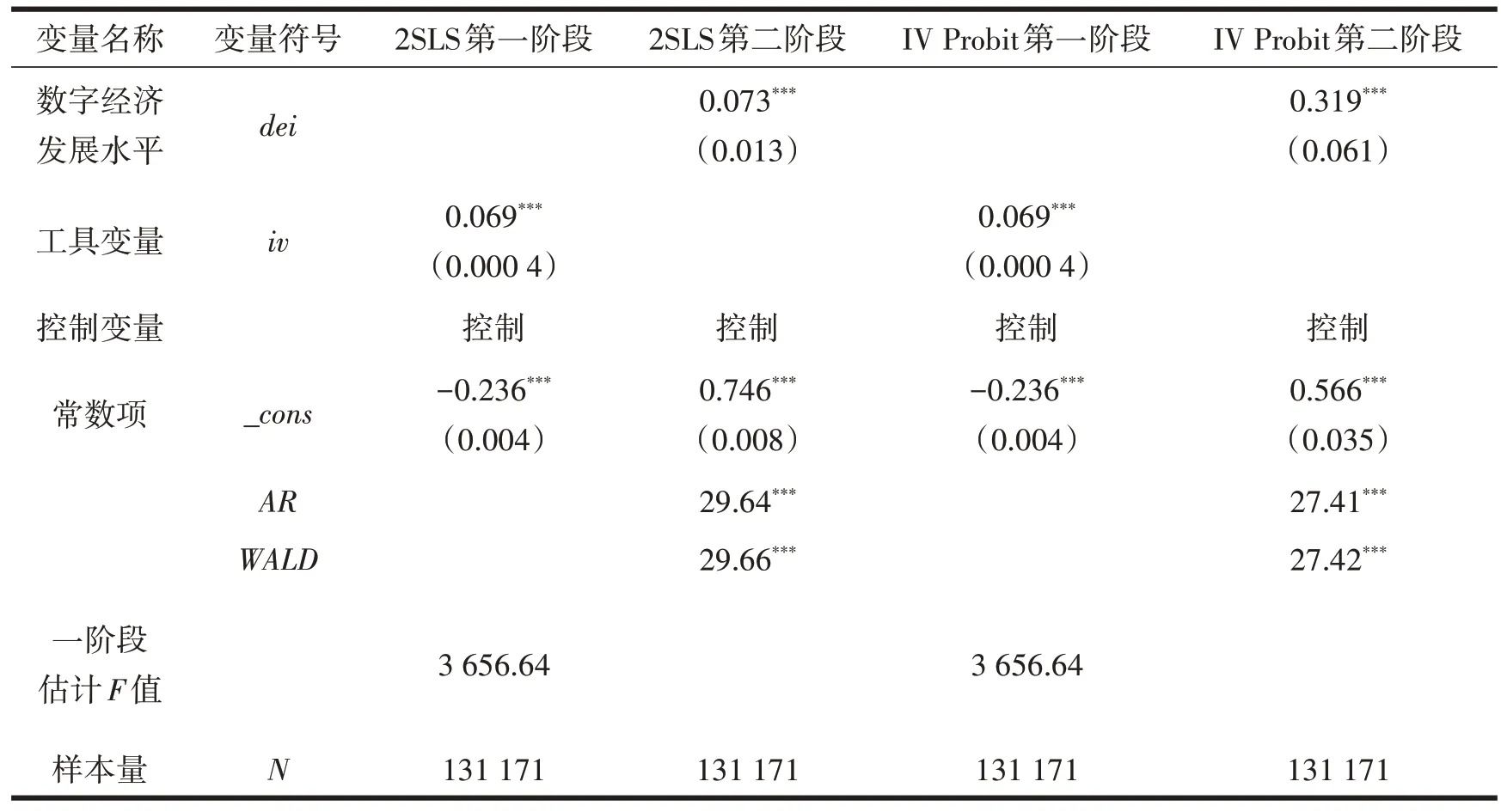

(三)内生性分析

为了证明基础回归结果的可靠性,应该选取合适的工具变量来克服内生性问题。本文参考李治国、车帅等的做法,选取历史上的邮局数量作为工具变量,即以流动人口流入城市1992 年的邮局数量作为工具变量,以解决可能存在的内生性问题。数字经济作为一种以互联网为载体的新经济,其发展依赖于互联网信息传输技术的发展水平,而邮局作为历史上传输信息的主要渠道,邮局越多的地区,其反映的信息传输能力也就越强,越能影响当今的互联网信息传输能力,进而影响数字经济发展水平,故以历史上邮局数量作为工具变量满足相关性要求。同样,没有研究证明历史上邮局数量会影响到当前流动人口的城市居留意愿,故以邮局数量作为工具变量满足外生性要求。工具变量法的估计结果如表5所示。

表5 工具变量法估计结果

从表5 的估计结果可见,2SLS 和IV Probit 中变量外生性假设的AR 检验和Wald 检验均在1%的水平上拒绝了核心解释变量数字经济发展水平为外生的原假设,因此存在内生性问题。同时,表5 中2SLS 和IV Probit 估计中第一阶段F值均大于10%偏误下的临界值16.38,据此可以判断不存在弱工具变量问题,故本文选取的工具变量是合理的。

表5的回归结果表明,采用流动人口流入城市1992 年的邮局数量作为工具变量之后,无论采用何种估计方法,数字经济发展水平对流动人口城市居留意愿的影响依然在1%的水平上显著,2SLS的回归系数为0.073,IV Probit的回归系数为0.319。同时,表5 中各控制变量系数的大小、方向及显著性与表3基础回归结果相比均未发生明显变化,综合以上内生性检验结果可以判断,数字经济发展水平对流动人口城市居留意愿具有显著正向影响的结论依然成立。

五、拓展分析——机理检验与异质性分析

(一)作用机理检验

在实证检验了数字经济发展水平和流动人口在流入地居留意愿的基本关系的基础上,需要对内在的影响机理进行验证,本文将地级市GDP 对数值、流动人口家庭年收入对数值、生态环境质量分别作为“三生”空间的代理变量,采用温忠麟、张雷等构建的中介效应模型来检验“三生”空间在数字经济提升流动人口城市居留意愿的过程中是否发挥了中介作用,①参见温忠麟、张雷、侯杰泰等《中介效应检验程序及其应用》,《心理学报》,2004年第5期,第614⁃620页。检验步骤如下:

其中,模型(2)中α1是指数字经济发展水平作用于流动人口居留意愿的总效应,只有在α1的系数显著的情况下才可进行中介效应检验;模型(3)是分析数字经济发展水平与中介变量之间的关系,mj为中介变量,β1表示数字经济发展水平作用于中介变量的效应;模型(4)中γ1表示考虑中介变量后,数字经济发展水平作用于流动人口居留意愿的效应,γ2表示中介变量作用于流动人口居留意愿的效应。因此,β1×γ2为数字经济发展水平通过中介变量间接作用于流动人口居留意愿的效应。考虑中介效应之后的直接效应和间接效应构成了数字经济发展水平作用于流动人口居留意愿的总效应,即α1=β1×γ2+γ1。根据前文的分析可知,表3基础回归结果已经验证了中介检验的第一步,总效应α1显著为正,可以进行后续检验。接下来判断β1、γ1及γ2系数的显著性,若三者均显著,说明中介效应成立,无需进行Sobel 检验;如果γ1不显著,而β1和γ2显著,则说明存在完全中介效应;无论γ1是否显著,若β1和γ2中至少有一个不显著,则需要通过Sobel 检验判断中介效应是否存在。数字经济发展水平作用于流动人口居留意愿的机理检验结果如表6所示。

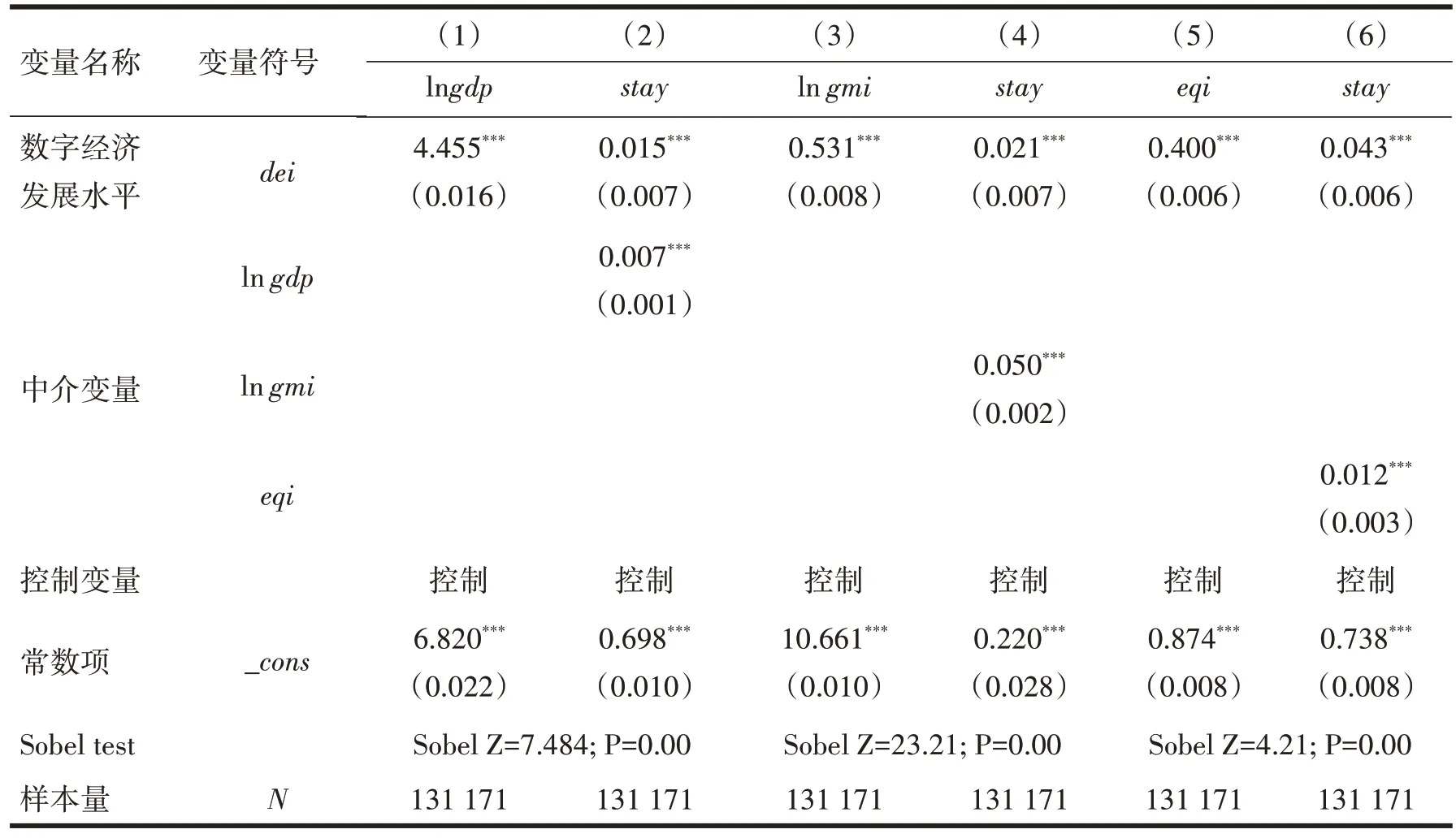

表6 作用机理检验结果

表6 列(1)为数字经济发展水平对GDP 对数值的影响,估计系数在1%的水平上显著为正,说明数字经济发展水平越高,越有利于地区生产总值的增长;列(2)是在基础回归的基础上引入了“GDP 对数值”作为中介变量的回归结果,数字经济发展水平和GDP 对数值的系数均为正,说明地区生产总值增加将提高流动人口的居留意愿,而且基于Sobel检验的Sobel Z值也在1%的水平上显著为正,说明数字经济发展水平提高为地区经济发展提供了新的动力,进而使得流动人口居留意愿增强,检验结果验证了H1假说。

表6列(3)为数字经济发展水平对流动人口家庭年收入对数值的影响,估计系数在1%的水平上显著为正,说明了城市数字经济发展水平越高,越加利好就业形势,流动人口收入也随之增长;列(4)是在基础回归的基础上引入了“流动人口家庭年收入对数值”作为中介变量的回归结果,数字经济发展水平和流动人口家庭年收入对数值均显著为正,说明了流动人口家庭年均收入增加将提高流动人口居留意愿,而且基于Sobel 检验的Sobel Z值也在1%的水平上显著为正,说明数字经济发展水平的提高能为地区创造大量就业岗位,进而增加劳动者就业机会与收入,增强劳动者的获得感,增强流动人口居留意愿,检验结果验证了H2假说。

表6列(5)为数字经济发展水平对城市生态环境质量的影响,估计系数在1%的水平上显著为正,说明数字经济作为一种新的经济形态,其发展水平提高有利于减少能耗,减少“三废”等排放,有助于改善生态环境质量;列(6)是在基础回归的基础上引入了“城市生态环境质量”作为中介变量得到的回归结果,数字经济发展水平和城市生态环境质量的系数均显著为正,说明城市生态环境质量改善有利于增强流动人口的居留意愿,而且基于Sobel检验的Sobel Z值也在1%的水平上显著为正,说明数字经济发展水平的提高能改善城市生态环境质量,进而增强流动人口居留意愿,检验结果验证了H3假说。

(二)异质性检验

前文基础回归分析是把流动人口视为同质群体,回归结果得出的是数字经济发展水平对流动人口城市居留意愿影响的平均效应。然而,具有不同特征、身处不同城市等级的流动人口的居留意愿受数字经济的影响可能存在差异。为验证前文提出的数字经济对流动人口在流入城市的居留意愿的影响存在代际差异性、受教育程度差异性、城市等级差异性的假说,本文参考边恕、张铭志等的划分方法,①参见边恕、张铭志、王玥《市场潜能对流动人口居留意愿的影响研究》,《人口学刊》,2021年第5期,第53⁃66页。将20 世纪80 年代之前出生的流动人口定义为老一代,之后出生的定义为新生代,进行代际异质性检验。将流动人口按是否上过大学分成两组进行受教育程度异质性检验,按照流入地城市等级划分为流入一线和新一线、流入二线和三线、流入四线和五线三组进行城市等级异质性检验。异质性检验结果如表7所示。

表7 异质性检验结果

基于代际的异质性检验结果如表7 中列(1-1)和列(1-2)所示,其中(1-1)是针对新生代被调查对象的回归结果,(1-2)是针对老一代被调查对象的回归结果,可以看出,城市数字经济发展水平对年轻一代流动人口在流入地的居留意愿的影响明显强于对老一代流动人口的影响,其原因可能是新生代年轻人更容易进入数字经济相关行业就业,数字经济发展为其带来的红利效应更强。

基于受教育程度的异质性检验结果如表7 中列(2-1)和列(2-2)所示,其中(2-1)是针对未上过大学的被调查对象的回归结果,(2-2)是针对上过大学的被调查对象的回归结果,可看出城市数字经济发展水平对上过大学的流动人口城市居留意愿的影响强于对未上过大学的流动人口的影响,可能的原因是数字经济作为一个高知识要求的新经济形态,其对从业者的知识储备要求较高,受过高等教育的人群更容易被数字经济行业所吸纳。

基于城市等级的异质性检验结果如表7 中列(3)-(5)所示,其中列(3)是针对流入一线和新一线城市的流动人口的回归结果,列(4)是针对流入二线和三线城市的流动人口的回归结果,列(5)是针对流入四线和五线城市的流动人口的回归结果,可以看出城市数字经济发展水平对流入一线新一线城市的流动人口的居留意愿影响显著为正,而对流入二三四五线城市的流动人口居留意愿的影响并不显著,可能的原因是一线新一线城市的数字经济发展较为成熟,其为城市居民带来的就业、生活便利等效应更加明显,检验结果验证了H4假说。

六、结论与政策建议

本文使用2018年流动人口动态监测调查数据与242 个地级市城市特征数据进行匹配之后的数据,定量分析城市数字经济发展水平对流动人口在该城市居留意愿的影响,从“三生”空间视角对两者之间可能存在的作用机理进行了探讨,从代际、学历结构、城市等级三个方面分析了数字经济发展水平对流动人口城市居留意愿影响的差异。研究发现:第一,数字经济发展水平越高的城市越能够激励流入该城市的流动人口在此居留。第二,数字经济发展水平通过影响以城市GDP 对数值、流动人口家庭年收入对数值、生态环境质量为代理变量的“三生”空间(生产、生活、生态)进而影响了流动人口在流入城市的居留意愿。第三,流动人口流入城市的数字经济发展水平对流动人口在该城市的居留意愿的影响存在显著的异质性特征。具体来说,新生代、上过大学、身处高等级城市的流动人口在选择是否在流入城市居留时受当地数字经济发展水平的影响较大。基于上述结论,提出如下政策建议:

第一,强化数字经济在生产空间的应用,赋能城市经济增长。各地因地制宜结合自身资源要素禀赋和发展实际对本地区数字经济发展规划进行动态化调整,充分发挥数字经济对传统生产要素的整合与配置功能,以提高要素使用效率。围绕数字经济发展规划制定数字经济人才培养体系,支持具备数字产业基础的龙头企业不断优化职业技能培训,建立企业内部数字经济人才培养体制。

第二,加大生活空间数字化程度,打造宜居城市生活空间。大力推进以智能交通等为代表的城市数字基础设施建设,深化数字化技术在城市治理中的运用,利用大数据优势辅助城市灾害预警监测、城市突发公共卫生事件监测,增强城市抵御风险能力。提升数字技术就业服务能力,切实保障流动人口就业需求,保障流动人口生活消费的收入来源。

第三,充分挖掘数字技术潜能,保障城市生态环境质量。积极推进以大数据、云监测等为代表的数字技术在生态保护领域的应用,强化对生态系统高精度智能监测能力,加强污染监测。发挥数字金融引导金融资源配置的优势,积极引导金融资源支持绿色产品研发,引导企业进行绿色化转型以促进绿色发展。