唐宋诗学梅香三境中的“壮”与“幽”*

李晓峰,郭 钰

(1.桂林航天工业学院,广西 桂林 541004;2.昌吉学院,新疆 昌吉 831100)

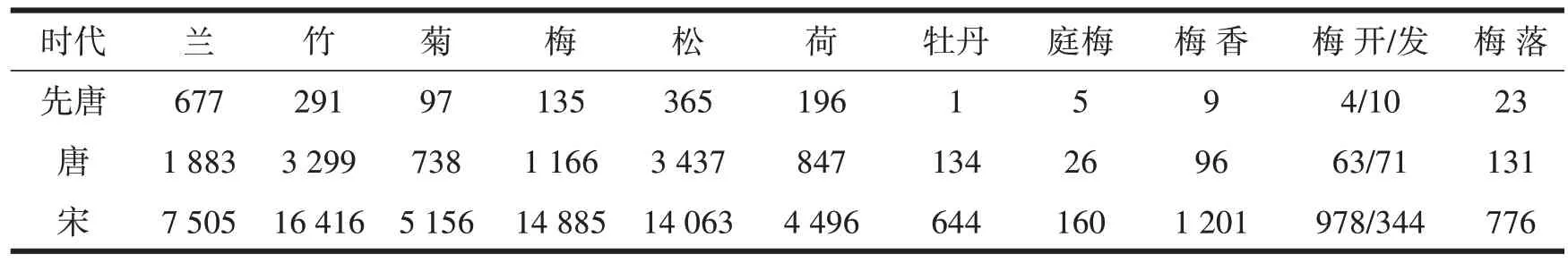

梅花诗的发展主要经历了三个阶段:第一阶段,唐以前的梅,多在宫廷溪桥黄河一带,且食梅、树梅居多。直到南北朝《西洲曲》的出现,历史上的“西洲”才开启了咏梅诗的新篇章。陆凯《赠梅诗》进一步明确了梅与江南的关系,江总的梅诗开始以香写梅。第二阶段,唐代的梅诗,主要集中在两京关中一带,审美形态表现在以找寻为主题的冰雪中“开”“发”之“艳香”。第三阶段,宋代的梅诗,主要集中在江南一带,审美形态表现在以“观”“韵”“格”“真精神”的“冷香、暗香、清香”。表1 根据不同历史时期各类咏花诗的数量,展现咏梅诗最终在宋代大放异彩成为一代国花的中国化进程,其审美精神转向在人地关系、花市经济、禅化背景、文人心态以及其他艺术领域有所流行。

表1 先秦至宋诗歌中的花品数量与花态特征 单位/次

从表1 可以看出,先唐的梅兰竹菊四君子,按出现的次数排序应该是兰竹菊梅,此时时代的审美风尚是兰。直到宋代,梅才真正成为四君子,数量远超兰菊。先唐是兰松的时代,唐代是松竹的时代,宋代是竹梅的时代。据北京大学李铎教授主持开发的《全宋诗》分析系统统计,《全宋诗》中梅竹出现的次数分别是梅12 817 次、竹15 552 次,加上唐圭璋《全宋词》和孔凡补《全宋词补辑》中梅竹出现的次数:竹1 517 次,梅3 277 次,合计宋代诗词中梅出现16 089 次,竹出现17 069 次。此数据与搜韵网略有差异,但宋代花诗梅居第一的结论基本一致,从而颠覆了自先唐以来的兰梅传统,进入花中梅兰、树中竹松的梅竹时代,这是两组数据的暗合之处。

一、以馨喻德:先秦魏晋花诗中的兰梅之香

《尚书》云:“若作和羹,尔惟盐梅。”《诗经》中有5 首诗写到梅,“摽有梅”(《摽有梅》)、“墓门有梅”(《墓门》)、“有条有梅”(《终南》)、“其子在梅”(《鸤鸠》)、“侯栗侯梅”(《四月》),从“梅”的产生地看,这五首诗中的“梅”分别是召南陕西一带成熟的梅、河南古陈国墓地旁边的梅、陕西秦岭终南山的梅、山东西南部小布谷鸟翻飞的梅、长江汉水边上南国的梅。《楚辞》中无梅诗,据程杰解释,不是因为楚地无梅,而是因为诗人所经的楚地水泽密布,不适于长梅。值得注意的是,《诗经》有梅但主要是梅果梅树,未描写梅花香。《楚辞》中无梅但有草木“怀香”“失香”之喻。香,本指五谷,五谷熟曰香,春秋传曰“黍稷馨香”。《尚书》有云:“辜在商邑,越殷国灭,无罹。弗惟德馨香祀,登闻于天。”“黍稷”原是馨的本义,但“明德惟馨尔”,“明德”成为“馨香”的伦理内涵。《亢仓子》曰:“米饴曰香。”《诗·大雅·生民》云:“卬盛于豆,于豆于盛,其香始升。”意为米熟香气升,以香祀神。这与《楚辞》中的“怀香”“失香”略有不同,但以馨喻德的内涵一致。《楚辞·七谏》:“联蕙芷以为佩兮,过鲍肆而失香。”《楚辞·九叹》曰:“怀芬香而挟蕙兮,佩江蓠之婓婓。”这里的蕙芷之芬香即德行高洁,是草木之香的人格化。

汉代尚兰,写兰花最多的是刘彻。《秋风辞》言:“兰有秀兮菊有芳,怀佳人兮不能忘。”[1]94赵壹《疾邪诗》云:“被褐怀金玉,兰蕙化为刍。”除了兰蕙,桃李亦是汉代诗歌中常见的意象。宋子候《董娇娆》:“洛阳城东路,桃李生路傍。”[1]198初唐刘希夷《代悲白头翁》(一作吟):“洛阳城东桃李花,飞来飞去落谁家。”[2]884前者是树,后者是花。刘彻《伯梁诗》:“蛮夷朝贺常会期。柱枅欂栌相枝持。枇杷橘栗桃李梅。走狗逐兔张罘罳。啮妃女唇甘如饴。”[1]97“桃李梅”并置,依然延续着树审美传统。魏晋诗中桃李兰蕙时而指花时而指树。曹植《杂诗》:“南国有佳人,容华若桃李。”[1]457阮籍《咏怀诗八十二首》其三:“嘉树下成蹊,东园桃与李。”[1]497鲍照《咏怀》:“中庭五株桃,一株先作花。”嵇康写了大量兰花诗,是魏晋兰诗的代表人物,德“馨若兰”是其时代特色。如其《幽愤诗》:“庶勖将来。无馨无臭。”[1]481《四言赠兄秀才入军诗》其十五:“鸣琴在御。谁与鼓弹。仰慕同趣。其馨若兰。”[1]482

南北朝时期的《西洲曲》云:“忆梅下西洲,折梅寄江北。”不仅标识着梅作为江南风物进入了吟咏视野,也开启了江南与梅之间人地关系的新的审美书写。这种书写首先从食果开始。南宋罗大经《鹤林玉露》丙编四评:“《诗》曰:‘摽有梅,其实七兮。’又曰‘终南何有,有条有梅。’毛氏曰:‘梅,栟也。’陆玑曰:‘似杏而实酸。’盖但取其实与材而已,未尝咏及其花也。至六朝时,乃略有咏之,及唐而吟咏滋多。至本朝,则诗与歌词,连篇累牍,推为群芳之首。”[3]这段话至少表明两个问题。其一,梅意象作为食梅与树梅出现,是六朝前梅诗的特点;其二,“至六朝时,乃略有咏之”点明六朝是咏梅诗的发端。元代方回云:“梅花见于《书》《诗》《周礼》《礼记》《大戴礼》《左氏传》《淮南子》《山海经》《尔雅》《本草》,取其实而已。”[4]但“西洲”在何处,至今没有定论。①一说在湖北鄂州,一说在甘肃西凉,最切近的也许“指西州城,即古扬州城,为扬州刺史的治所。后来会稽王司马道子任扬州刺史时,把州治办公场所从西州城迁到建康城东部自己的住宅里,称东府,西州城便改为丹阳郡的治所。晋安帝时东府被扩建成了东府城。每当建康有事,必置兵镇守”。公元507 年(梁武帝天监六年)旧历四月,抚军将军建安王萧伟出为都督扬、南徐二州诸军事、扬州刺史,何逊迁水曹行参军,兼任记室,深得萧伟信任,日与游宴,不离左右。这首诗即写于第二年春。南朝陆凯(?—约504)《赠范晔诗》:“折花逢驿使,寄与陇头人。江南无所有,聊赠一枝春。”[1]1204情味悠长,无所有中尽其所有,一枝梅花不多不少,一个春天,情在江南。段义孚曾说:“与欧洲相同的是,中国人通过诗词传达出的对某一个地区的自然情感比可视艺术要早得多。从汉代以来,诗词就蕴含了对特定地方的情感表达,并采用了‘登柳州城楼’或者‘望洞庭湖赠张丞相’这样的题目。”[5]江南与梅的人地关系,几乎是有关梅的地方赞歌。南朝何逊(472—519)《咏早梅诗》(一云《扬州法曹梅花盛开》):“兔园标物序,惊时最是梅。衔霜当路发,映雪拟寒开。”[1]1699据程章灿考证,这里的扬州是南京,所咏即今南京诸王园林梅花,“衔霜当路发,映雪拟寒开”,“发”“开”都表现了早期梅诗特色。鲍照和江总的梅诗较有代表性。《江总全集》收录六首梅诗,《梅花落二首》其一:“缥色动风香,罗生枝已长。妖姬坠马髻,未插江南珰。”[1]2569《梅花落二首》其二:“可怜香气歇,可惜风相摧。”“动香风”“香气歇”都是以香喻梅,说明对梅的审美视域逐渐扩大,从食梅之果到咏梅之形枝花叶,并过渡到香风香歇,是先秦至南北朝时期梅诗发展的历程。《鲍照全集》中共出现九首梅诗,其中《中兴歌十首》其十:“梅花一时艳,竹叶千年色。”[1]1272诗中是对竹精神的肯定、梅花品格的暗讽。《梅花落》:“中庭多杂树,偏为梅咨嗟。问君何独然?念其霜中能作花,霜中能作实,摇荡春风媚春日。念尔零落逐寒风,徒有霜华无霜质。”[1]1278研究界对“徒有霜华无霜质”有不同看法①夏承焘认为,前人对鲍照这首乐府的解释说,作者是称赞梅花“霜中能作花,露中能作实,摇荡春风媚春日”的,末了两句“零落逐寒风,徒有霜花无霜质”,乃是指“杂树”说的。我不同意这样解。我认为他们这样解是由于用唐宋以后人对梅花的看法。若读了吴均二首诗,鲍照这样不满梅花便无足怪了。鲍诗开头说“偏为梅咨嗟”,显然是不满之辞。况且题目是“梅花落”,则末了“零落逐寒风”两句,分明不是指杂树而是指梅花。参见夏承焘《东风世界话梅花》第二条注释,光明日报副刊《东风》,1961年3月21日,1961年3月25日,分上下两次刊登。。从鲍照前一诗句“梅花一时艳”来看,此处应是略有腹诽。南朝人对梅花态度整体褒贬不一。夏承焘《东风世界话梅花》文认为:“在唐宋以后诗人看来,都是亵渎梅花的。不仅如此,六朝诗人并且有直率地侮辱梅花的。吴均的《吴朝请集》里有一首梅花诗说:‘梅性本轻荡,世人相陵(即‘欺凌’的‘凌’字)贱。故作负霜花,欲令罗绮见。’……六朝诗人并不是完全没有替梅花说好话,但是这些梁陈‘脂粉’作家都不是表扬梅花。到了唐代名臣宋璟,以‘铁肠石心’的人作一篇《梅花赋》,称赞它‘谅不移于本性,方可俪(并比)乎君子之节’,‘相彼百花,孰敢争先’,‘独步早春,自全其天’(见《全唐文》二〇七卷),梅花才真正开始得高名于世。”[6]

二、寻梅之“艳”:唐代梅诗重“时、开、发”之“壮”

唐代梅诗的数量远不及宋,但寻访梅之“开”“发”,重“时”之“艳香”,一度成为初盛唐梅诗的主要审美特征。虽然学者程杰认为梅开为早的时序特征贯穿古今,但这种重花之“开”“发”的时代审美精神与唐代事功外向型精神气质高度契合,如李白“纵死侠骨香”,便是一种时代高涨热情的写照。唐代诗歌题目中已出现“寻梅”,如孟浩然的《寻梅道士》、白居易的《和薛秀才寻梅花同饮见赠》《与诸客携酒寻去年梅花有感》,但“观梅”无论在诗题还是诗中都尚未出现。从唐诗中所写梅的自然之态来看,此时诗人多写梅在冰雪中的“开”“发”“放”之姿,如卢照邻《横吹曲词·梅花落》:“梅岭花初发,天山雪未开。雪处疑花满,花边似雪回。因风入舞袖,杂粉向妆台。匈奴几万里,春至不知来。”[2]196“花初发”与“天山雪”相辉映,“疑花满”与“似雪回”互补衬,都是盛唐边塞梅诗的时代品格,豪情壮志花发如雪,清新刚健悠远豪迈。白居易《春风》:“春风先发苑中梅,樱杏桃梨次第开。荠花榆荚深村里,亦道春风为我来。”[2]5111“先发苑中梅”“春风为我来”何等的豪情与自信。唐末宋初无名氏《的名对诗》其一:“东圃青梅发,西园绿草开。砌下花徐去,阶前絮缓来。”“发”“开”相对,一片悠然和缓。晚唐齐己《早梅》:“万木冻欲折,孤根暖独回。前村深雪里,昨夜一枝开。风递幽香去,禽窥素艳来。明年如应律,先发映春台。”[2]9592既有深雪里的幽香,又有经冬的素艳,特别是最后“先发映春台”,充满了宇宙的力量,虽为晚唐诗,却依然饱含个体自信和对社会的热望。唐诗中“寒梅白玉条”的比喻很经典,唐戎昱《早梅》(按,作者一谓张渭):“一树寒梅白玉条,迥临村路傍溪桥;不知近水花先发,疑是经春雪未消。”[2]3001花枝拟物,俏皮可爱,充满对春天的企盼。杜甫《立春》:“春日春盘细生菜,忽忆两京梅发时。”“两京梅发时”,暗指昂扬的青春事业和蒸蒸日上的时代热情,均以梅的开发之姿写出。可见,唐代梅诗以主动寻访天山溪桥梅开发的迎春态度为主要特色,无论是边塞梅,还是二京一带的“苑中梅”,都可视为诗人渴望建功立业,是其实现自我价值的外向型事功态度和伦理价值观的体现,由此看来,唐诗中虽有“梅、落”,但比之宋代“梅、落”出现的数量,可以说是重“开”不重“落”,重“时”不重“冷”,是时代壮美精神使然。

初盛唐人寻访梅花的最美形态是什么?据搜韵网,唐诗中“梅、艳香”连用共出现5 次,“梅、清香”连用出现4次,数字虽仅一次之差,但唐诗中出现“艳香”111次,“清香”101次,这就不应是个偶然。许浑《酬杜补阙初春雨中舟次横江喜裴郎中相迎见寄》:“柳滴圆波生细浪,梅含香艳吐轻风。”[2]6159整个画面鲜艳明媚,意象浑圆,其中一句“梅含香艳吐轻风”把“柳”的意象写活了。这里虽有“细”字出现,但整体诗意绝不幽独。李咸用《送从兄入京》:“柳转春心梅艳香,相看江上恨何长。”这句依然是柳梅相映,喻写春天的到来,后一句“相看江上恨何长”,点明柳梅之心的用意,有梅写遗恨之笔。杜甫《早花》:“西京安稳未,不见一人来。腊日巴江曲,山花已自开。盈盈当雪杏,艳香待春梅。直苦风尘暗,谁忧容鬓催。”这首诗写于763年,刚经历安史之乱,吐蕃攻陷西京长安,唐代宗先期奔陕州,杜甫闻之心忧,但“艳香待春梅”,是对一个时代盛世春天的渴望,有老骥伏枥壮心不已之感。晚唐毛熙震(约947年)《浣溪沙》其五云:“翠钿斜映艳梅妆。”“艳梅妆”在这里很重要,因它不仅反映了唐人女性审美风貌,亦是梅生活审美化进程的一个方面,是唐人以艳为美的时代审美精神表现。唐末宋初无名氏《鬓边华》:“小梅香细艳浅。过楚岸、尊前偶见。爱闲淡,天与精神,掠青鬓、开人醉眼。如今抛掷经春,恨不见、芳枝寄远。向心上、谁解相思,赖长对、妆楼粉面。”这首词中“小梅香细艳浅”一句,虽有“艳”字,但从“小”“细”“浅”来看,对梅的描写已初步具备宋型梅诗的审美特征。

三、观梅之“冷”:宋代梅诗“荣落在四时之外”之“幽”

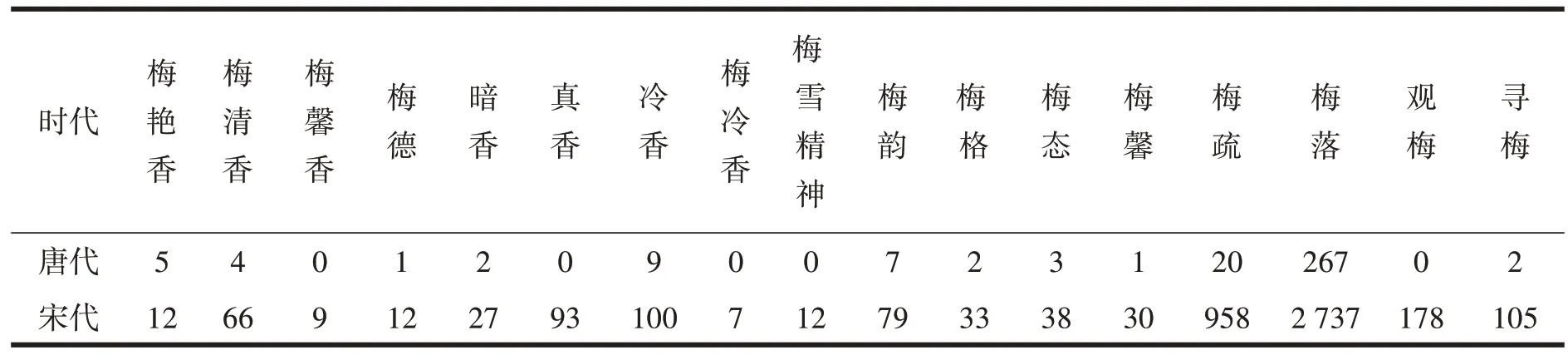

当唐人在寻访中惊羡于梅开之香艳,宋人已经沉迷于观梅不重时之冷香清韵。唐代无以“观梅”为题之诗,即使诗题中含“观雪”二字的诗,也只有3 首。但到宋代,“观”成为赏物的主要方式,“观雪”“观梅”诗大量出现,其中观梅诗的数量较寻梅诗多出近三分之一。据搜韵网,宋代诗题中有“观梅”二字的诗近178 首,“观雪”诗144 首,题为“寻梅”诗仅105 首。这一方面说明宋代梅审美文化的成熟,另一方面也说明“观”作为宋人赏物的方式,已蔚然成风。因此,无论是“观雪”还是“观梅”,作为宋人开启的静观格物方式,不仅有静观之趣,也有近取之势。静观是穷究物理,近取是取譬诸身,眼界回归寻常之物,不再以高大险远为审美终极指向,身边物的常情物理成为诗歌吟咏对象。如表2 所示,唐诗中“冷香”出现了9 次,“梅、冷香”出现0 次,宋诗中,“冷香”出现了100次,“梅、冷香”出现了7次。从这些数字看,首先说明“冷香”已成为宋代的时尚审美特征,其次从唐人寻梅宋人“观梅”的方式来看,也体现了宋人静观格物的审美精神。

表2 唐宋梅诗中的主要特征比较 单位/次

北宋理学家堪称静观格物的梅诗,甚至开启了傍梅读《易》“名教中自有乐地”(南宋家铉翁《跋浩然风雪图》)的格梅之境。如北宋程颐,“早梅冬至以前发,方一阳未生,然则发生者何也?其荣其枯,此万物一个阳升降大节也”(《二程集·河南程氏遗书》第二上)。方夔《梅花五绝》其二诗云:“一日微阳积一分,看看积得一阳成。夜来迸出梅花里,天地初心只是生。”[7]42305(《富山遗稿》卷十)南宋梅叟宋伯仁的《梅花喜神图》更是以一百幅梅花图来格梅理。与其同时代的魏了翁(1178—1237)《十二月九日雪融夜起达旦》:“起傍梅花读《周易》,一窗明月四檐声。”[7]24957冬月夜雪梅下读《易》,听寒月屋檐滴漏,可谓是以《易》格梅的经典之作。南宋方岳有十六首观梅诗,其中一组《约刘良叔观苔梅》五首,一组《观梅》七首,《雪中观梅》《月中观梅》各两首。这都充分说明相对于盛唐人的早春寻梅,宋人更倾向以静观格物的方式赏梅。静观格物中寻梅香之幽意是宋人梅诗的点睛之笔。据搜韵网,唐诗中同时出现“梅、香、细、幽”的诗只有一首,宋诗中出现了五十首之多。唐诗中包含“梅、幽”的诗六十五首,宋诗中包含“梅、幽”的诗一千六百二十三首,寻梅之幽意,也不仅是宋代梅诗的特色,也是整个时代诗歌的高格意趣。“幽”与“曲”相对,与“细”毗邻,幽独之意,必在细处。唐代诗人中杜甫诗歌的“细”字最多,多达百分之六,与苏轼诗词作品中的“细”字占比相同。东坡曾在《题宋复古画潇湘晚景图三首》云:“江市人家少,烟村古木攒。知君有幽意,细细为寻看。”说明幽意与“细”之关系,其一在存在体量,其二在观看方式。也即少而稀疏是其体量,细看是其品味方式,幽即在疏细之间。梅疏是梅“幽意”产生的来源之一。杜甫《舍弟观赴蓝田取妻子到江陵,喜寄三首》其二:“巡檐索共梅花笑,冷蕊疏枝半不禁。”这里的“冷蕊、疏枝”就是其幽意所在。“疏”与“细”的宋代梅花审美观念也由此见出。

唐诗中“梅、香、细”共计出现15 例,宋诗中高达321例,说明宋人更重梅香之幽意。林逋梅诗即是一例。宋代林逋一生爱梅,其“暗香、疏影”说尽北宋梅诗的风味。张炎在《词源》中所说:“诗之赋梅,唯和靖(林逋)一联(指“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”)而已,世非无诗,无能与之齐驱耳。词之赋梅,唯白石《暗香》、《疏影》二曲,前无古人,后无来者,自立新意,真为绝唱。”唐诗中已有冷香出现。唐王建《野菊》:“晚艳出荒篱,冷香著秋水。”[2]6557唐薛能《牡丹》其四:“浓艳冷香初盖后,好风乾雨正开时。”但以冷香写梅之韵格气节,非宋人莫属。南宋姜夔是冷香之境的集大成者,其“冷香飞上诗句”流传千古。他自创《暗香》《疏影》词曲,其“清寒”“香冷”写出了梅花的清冷幽独之境,可谓时代本色。与“冷香”同时出现的是宋人对“梅韵”的关注。宋丁宥《水龙吟》“葱指冰弦,蕙怀春锦,楚梅风韵”,以韵说梅。《说文解字》:韵,和也。从音,员声。员,表示浑圆的鼎口。造字本义:从缶吹出的、柔和悦耳的声音。梅作为一种视觉的美,以韵形容,从外在视觉转向内在神韵,即成一种内在情趣和格调的表达,与宋型文化的内敛型士人心态有关。再如“梅、格”,宋马子严《花心动》:“雨洗胭脂,被年时、桃花杏花占了。独惜野梅,风骨非凡,品格胜如多少。”格,清代段玉裁《说文解字注》:“木长。以木长別于上文长木者。长木言木之美。木长言长之美也。木长儿者,格之本义。引伸之长必有所至。故释诂曰:格,至也。抑诗传亦曰:格,至也。凡尚书格于上下,格于艺祖,格于皇天,格于上帝是也。”从以上释意可得出,“格”是可达到的某种高度,如格高可达“皇天”和“上帝”,也是一种可仰视的精神境界。如“标格清高”“品格胜如多少”,均以人的精神品格媲美梅花,表明从外在的梅态到内在精神的挖掘是宋代梅诗的特点。陆游《梅花绝句》其一云:“幽谷那堪更北枝,年年自分著花迟,高标逸韵君知否?正在冰层积雪时。”[7]25249“雪精神”亦在梅诗中多见。朱淑真《冬日梅窗书事四首》其二:“爱日烘檐暖似春,梅花描摹雪精神。”戴炳《书房》:“怪石一根云态度,早梅半树雪精神。”辛弃疾《临江仙·探梅》:“一枝先破玉溪春,更无花态度,全有雪精神。”从以上诗词可以见出,梅几乎就是“雪精神”的定义。由此可知,宋人对梅内在美的挖掘,已远在前人之上。苏轼《江神子·黄昏犹是雨纤纤》:“手把梅花,东望忆陶潜。雪似故人人似雪,虽可爱,有人嫌!”其梅,已然是隐者的姿态。程杰认为:“以苏轼为代表,这个时代的诗人们从梅花身上欣赏到的已非一般的花容丽色,而倾向于一种理想的品格境界或现实的自我寄托。”[8]伴随着这种诗歌中对梅精神的体认,梅意象在宋人审美领域由自然物象成为经典艺术形象。

四、江南花市与梅之国香的生成

如果说宋人在诗词中发现了梅之韵格精神,梅还只是一种诗歌意象,重要的是作为宋代国花的梅,其艺术化的过程几乎涉及日常审美生活的各个方面,以至于梅成为中国文化元素,历久不衰。梅的经典化进程主要包括三个方面:其一,江南花市经济孵育出的梅基地和花品;其二,宋代政治时局下文人心态眼中的梅;其三,艺术审美领域中梅的定型和流行。江南的梅何以成为中国文化传统中不可缺少的首君子,首先来看江南的地理形态。日本美学家今道友信所言:“作为历史的存在,每个人都具有受到民族和地域的历史所限定的侧面……甚至某个民族栖息于什么样的土地上这样一种物质性的事实,都将规定着那个民族的艺术方向。”[9]江南泛指长江中下游以南广大地区,这块地区自南朝就逐渐成为以长江为中心的中国文化重心。南朝(420—589)是东晋灭亡之后隋朝统一之前在中国南方以健康(南京)为都城的四个朝代(宋、齐、梁、陈)的总称。南朝的富庶离不开三吴。司马光云:“自晋氏渡江,三吴最为富庶,贡赋商旅,皆出其地。”[10]三吴富庶,人才辈出。梁启超在《近代学风之地理的分布》一文中曾指出:“大江下游南北岸及夹浙水之东西,实近代人文之渊薮,无论何派之学术艺术,殆皆以兹域为光焰发射之中枢焉。”[11]中唐李肇撰写《唐国史补》,在论及江南的区域优势时,就着重强调“凡东南郡邑,无不通水。故天下货利,舟楫居多”[12]。“无不通水”的江南特色,为梅的生长提供了有利地理环境,其次江南和暖的地气也利于梅生长。“吴下载梅特盛,其品不一。”[13]范成大《梅谱自序》载:“梅,天下尤物,无问智贤愚不肖,莫敢有异议。学圃之士,必先种梅,他花有无多少皆不系轻重。”[14]据《诗话总龟》后集卷二十七引《西清诗话》载:“红梅清绝,昔独盛于姑苏,晏元献始植西岗第中,特真赏之。”[15]宋初王禹《红梅赋》感叹吴苑红梅:“凡物异于常者,非祥即怪也。夫梅花之白,犹乌羽之黑,人首之黔也。吴苑有梅,亦红其色。余未知祥邪怪邪,姑异而赋之。”[16]梅的这种地域性,杜诗《小至》题注:至前一日,即会要小冬日。“天时人事日相催,冬至阳生春又来。刺绣五纹添弱线,吹葭六琯动浮灰。岸容待腊将舒柳,山意冲寒欲放梅。云物不殊乡国异,教儿且覆掌中杯。”其“云物不殊乡国异”即是对梅地关系的体察,东坡诗云“关中幸无梅,怪汝充鼎和”,可见“关中无梅”和“江南有梅”都是其时代人地关系基础上审美经验的缘起。

《全唐诗》中的花卉有66 种①参见丁建军、华仙《一个面向市场的新型种植行业:宋代的花卉种植业》,《中国经济史研究》,2006年第1期,第133页。。据南宋陈景沂《全芳备祖》记载有300 余种之多,“天圣间钱文僖公留守时,欧阳公作花谱才四十余品,至元间韩玉汝丞相留守,命留台张子坚续之,已百余品矣”[17]。陈平平“根据宋代现存的7种牡丹谱录以及宋人文集笔记等书的记载进行了统计,认为宋代牡丹品种达246 个”[18]。这些数据从一个方面说明了当时花市的盛况,同时,也间接印证了宋代咏花诗成倍激增的史实。关于梅花的种植,“顷年近畿江梅甚盛,而许、洛尤多,有江梅、椒萼梅、绿萼梅、千叶黄香梅凡四种”[19]。邵博对洛阳花品有如下总结:“今洛阳良工巧匠,批红判白,接以他木,与造化争妙,故岁岁益奇且广。桃、李、梅、杏、莲、菊,各数千种;牡丹、芍药至数百种,而又远方异卉,如紫兰、茉莉、琼花、山茶之属,号为难植,独植之洛阳,辄与其土产无异,故洛中园圃,花木有至千种者。”[20]洛阳东南的淮阳,古称陈州,是另一牡丹产地,北宋时该地的牡丹种植业比洛阳还盛,“洛阳牡丹之品,见于花谱,然未若陈州之盛且多也。园户植花,如种黍粟,动以顷计”[21]。花市经济的成熟有赖于花植栽培工艺的精进,宋人已经掌握不同品种之花果的嫁接时间。欧阳修云:“大抵洛人家家有花,而少大树者,盖其不接则不佳。”[22]陆游也说:“载接剥治,各有其法,谓之弄花。其俗有弄花一年,看花十日之语。”[23]吴门、石湖、吴中的菊花大盛,“城东西卖花者种植弥望”。《塍田埂》载:“东西马塍,在余杭门外,土细宜花卉,园人工于种接,都城之花皆取给焉。”叶适在诗中写道:“马塍东西花百里,锦云绣雾参差起……高花何啻千金直,著价不到宜深藏。”[24]赵汝谠的《和叶水心马塍歌》云“种花土腴无水旱,园税十倍田租平”,可见马塍种花之多之广和花卉价格之高,但也说明市民大众审美欣赏水平的提高。伴随着花市经济的兴起,各种花谱应运而生,其中尤以梅谱为著,如仲仁的《华光梅谱》,范成大的《范村梅谱》《范村菊谱》,宋伯仁的《梅花喜神谱》,赵孟坚的《梅谱》等都是梅文化兴盛的代表性著作。

宋时节令赏花的习俗也大为兴盛。《梦梁录》载:“四时有扑戴朵花,亦有买成窠时花、插瓶把花,柏桂、罗汉叶。春扑戴朵桃花、四香、瑞香、木香等花,夏扑金灯花……秋则扑茉莉……冬则扑木春花。”根据张彦远《历代名画记》记载,南朝梁代张僧繇画有《咏梅图》,也许是画史上关于梅花的最早记录。台北“故宫博物院”所藏的南宋李嵩(1166—1243)的《花篮图》,可以看作宋时“岁时赏花”的代表画作,其上有款“李嵩画”。藤篮中满盛早春花卉,有红山茶、绿萼梅、水仙、蜡梅和瑞香。其中山茶是主花,绿萼梅则是宫廷中的名品,如陈著(1214—1297)《绿萼梅歌》:“君不见宣和艮岳绿萼梅,百花魁中此为魁。”郑板桥有诗云:“寒家岁末无多事,插枝梅花便过年。”由此形成“插枝梅花便过年”的清雅玩赏之趣。李日华说:“色声香味,俱作清供。石丈无心,独我受用。”随着这种民间清供雅趣,宋代宫廷清供画大肆流行,赵昌的《清供图》上行下效,影响巨大。文人画里的墨梅流派出现,如陈与义《和张矩臣水墨梅》:“自读西湖处士诗,年年临水看幽姿。晴窗画出横斜影,绝胜前村夜雪时。”[7]19472北宋官瓷梅花冰片,如四大名窑中的冰裂即状开如梅,《朝岁清供图》中“梅”成了必不可少的清物。近代大家吴昌硕,几乎每年都画《岁朝清供图》,其最大的特点是很少取材于牡丹,他在《缶庐别存》云:“己丑除夕,闭门守岁,呵冻作画自娱。凡岁朝图多画牡丹,以富贵名也。予穷居海上,一官如虱,富贵花必不相称,故写梅取有出世姿,写菊取有傲霜骨,读书短檠,我家长物也,此是缶庐中冷淡生活。”“冷淡生活”理想的出现,其实也源于北宋“岁寒三友”的定型。张元幹(1091—1161)诗《岁寒三友图》“中有调鼎姿,独立傲霜雪”,这是中国诗歌史上第一次以“岁寒三友”为题,写其“傲霜雪”精神的佳作。其后富伟在《松竹梅赋》以松竹梅并置,进一步推进其三者的君子气节。君子气节的具体表现,其中之一是雪中“香如故”的梅精神。周邦彦《花犯·小石梅花》:“今年对花最匆匆,相逢似有恨,依依愁悴。吟望久,青苔上、旋看飞坠。相将见、脆丸荐酒,人正在、空江烟浪里。但梦想、一枝潇洒,黄昏斜照水。”《蓼园诗选》评其云:“总是见官迹无常,情怀落寞耳,忽借梅花以写,意超而思永。言梅犹是旧风情,而人则离合无常;去年与梅共安冷淡,今年梅正开而人欲远别,梅似含愁悴之意而飞坠;梅子将圆,而人在空江之中,时梦想梅影而已。”这种“共安冷淡”是北宋人梦想破碎后“梅影”背后文人心态的主色调,而南宋诗中的梅,更是以其梅落细无声的空冷寂寂,但依然不改其“晚香”的气节作为南宋梅诗诗心所在。

文人“时梦想梅影”的心态,自然离不开宋代政治局势。宋代政治时局飘摇首先在于疆土时危。翦伯赞主编《中国史纲要》:“宋神宗……将……王安石召入政府,用为参知政事,要倚靠他来变法立制,富国强兵,改变积贫积弱的现状。”积弱是史实但积贫倒未必,北宋东京开封府鼎盛时人口达到百万以上,店铺多达六千四百余家,生产力高度发达,花市经济繁荣其实已经是明证。宋太祖石碑祖训“不杀士大夫”多少优渥了文人,理学亦高度发展。“上而无极而太极,下而至于一草一木昆虫之微,亦各有理”的格物静观之学兴起,宋人以细为雅的审美风尚,在理学背景上不断雅化经典化,作为咏花诗中的“细物”梅花,无论是诗还是画,自然是青睐的对象,但南宋梅诗对君子气节人格精神的追求更甚。陈亮《咏梅》:“疏枝横玉瘦,小萼点珠光。一朵忽先变,百花皆后香。欲传春信息,不怕雪埋藏。玉笛休三弄,东君正主张。”[7]30362这种“疏枝、玉廋、小萼、后香”的精神,正是君子气节的人格高度,也是南宋人雅赏清玩的理学价值观体现。如陆九渊朝廷论对时,敢陈五论,可谓气节,“遂陈五论:一论仇耻未复,愿博求天下之俊杰,相与举论道经邦之职;二论愿致尊德乐道之诚;三论知人之难;四论事当驯致而不可骤;五论人主不当亲细事”(《宋史·陆九渊传》)。其中最后一论“五论人主不当亲细事”即是对这种由皇帝上行下效普遍社会风气的直陈和指弊。当然南宋文人普遍这种“亲细事”的态度表现在国难当头,亦浑然不觉,还思友想茶,葛立方写于1129 年的《忆菁山赋》中有“千夫噉山,若筐若苢,采撷如云,制骑火而飞麸尘,则蒙顶、鸦山、日注、双井、殆埓美而并珍,而吾未得沦以娱宾”[25]。宋人沉迷于雅意的细玩文化心理,自然迥异于唐人的豪迈和天真。唐蒋维翰《春女怨》:“白玉堂前一树梅,今朝忽见数花开。儿家门户重重闭,春色因何入得来?”[2]30362前二句是生命迸发的喜悦,后二句悠然见问,实为迎春之喜。但王安石《梅花》:“白玉堂前一树梅,为谁零落为谁开。唯有春风最相惜,一年一度一归来。”风味大变,这种士人心态的寥落疏离和空漠,既是时代的漠然,又兼具个体超然。

五、梅香的三重境界与以节喻香的梅品

纵观唐宋诗歌中的梅香,虽描述方式各异,但总结起来不外乎三种:其一,以馨喻德的儒家传统;其二,以冷香入禅的清寒之境,其三,以真香入释的圆满之境。以馨喻德最有代表性的是这首诗,宋金履祥《和王希夷庐陵观梅》:“君心谁似惟梅花,雪霜不改馨香德。顾我思君日几寻,岁寒又见梅花春。”这是一首观梅诗,其“雪霜不改馨香德”“岁寒又见梅花春”,反复歌咏梅的品质,是中国咏花诗以馨喻德传统的延续,也是梅诗“馨香”儒家德文化观的体现。宋代对此传统的延续主要表现在以香喻节,对节气的看重也恰是宋人理学精神的体现。如南宋刘克庄《庆建州叶守》其一:“不比群花取次开,晚香高节匹寒梅。”[7]36133“晚香”成了高尚节气的代名词,同“香如故”一样,都是对梅香精神深层意蕴的表达。再如宋末元初杨公远《连日雪次黄仲宣韵》其二:“梅顿添肥香不减,竹虽暂屈节还清。”其“香不减”处恰在于“节还清”,这里的“节”是中国文人气节精神的坚守,因此,从唐人的以馨喻德到宋人的以香喻节,其实是儒家梅香文化观的进一步加强和集中体现,也是“民族本位文化益形强固”①中国台湾学者傅乐成在1972年发表了《唐型文化和宋型文化》一文,从“中国本位文化建立”的角度,论证了唐、宋文化的差异,明确提出了“唐型文化”与“宋型文化”的概念,认为唐、宋各代表两种不同的文化类型,前者兼容并蓄,对外来文化接受较多,文化精神复杂而进取;而宋代则转趋单纯与收敛,且民族本位文化益形强固,因此宋代可称为中国近世本位化的建立期。中国唐代学会、国立编译馆《唐代研究论集》第1辑,台北:新文丰出版股份公司,1992年,第278页。的表征,当然也是梅文化之所以在宋代跃居“梅兰竹菊”之首的一个主要原因。

宋代梅诗中的清冷之境一直是中国艺术的审美特质,因为其既心向自然之冷,又以归于自然清冷,指向生命飘零的不可知之境为旨趣。这种冷和香是如何通过梅结合起来,从而产生了中国梅诗特有的神韵气格,甚至是“雪精神”的化身值得探究。因花开四时是节序,但“荣落在四时之外”是精神。梅从时序之梅到精神之梅,独重冷香节义之幽独,其实是生命价值的追寻体认。朱良志曾讲:“中国人的时间观念中有一种超越的思想,即所谓‘荣落在四时之外’,就是悬隔时间,截断时间之流,撕开时间之皮,到流动时间的背后,去把握生命的真实,拷问永恒的意义,思考存在的价值。”[26]宋代僧人和文士的交往日益频繁,共同赏茶品茗、游山玩水、赠答唱和,几乎是生活常态,反映在诗作中,以茶入诗以梅入诗既是这种生活的真实写照,也是以禅入梅、梅诗中国化进程必不可少的方面,如《天目明本禅师杂录》三卷收录净土诗一百八首、梅花诗百咏,①参见蒧经书院《新纂续藏经》(天目明本禅师杂录)第70册第1402卷,台北:新文丰出版公司,1891年,第713页。即说明以禅入梅、以梅香写禅已是当时诗歌写作普遍的风气。“僧人诗在宋初的大量出现,与佛教的完全中国化和僧人的士大夫化是连在一起的……禅宗那种保持内心精神宁静的自我解脱,与士大夫独善其身时崇尚清淡闲逸的老庄思想相结合,就产生了一种共同的追求平淡清远境界的审美情趣。不仅和尚作诗的多了,文人学士参禅学佛的也很普遍,亦僧亦俗,亦俗亦僧,彼此往来酬答,成为文坛佳话,九僧诗正是产生于这样的文化背景之上。”[27]林逋《山园小梅》诗写道:“澄鲜只共邻僧惜,冷落犹嫌俗客看。”[7]1217“邻僧惜”是近距离欣赏,“嫌俗客看”是自甘冷落,这种幽独的冷寂恰与梅香契合,因香本是气味和感觉,梅特有的清冷香气一可澄怀入静,体味自然真意,二是清冷之香以妙有之质,达于证道之玄。梅香又如何通过这种妙有之质以证道之玄?《山园小梅》:“众芳摇落独暄妍,占尽风情向小园。疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。”历代对这首诗的评价几乎不外乎月影清骨,其影响力无出其右。方回评言:“予谓彼杏桃李者,影能疏乎?香能暗乎?繁稼之花,又与月黄昏、水清浅有何交涉?”[28]这里的“有何交涉”其实是以有达无的问题。以有如何达无,“冷香”秉自然之气,远畅心神,合于玄理,正是魏晋以来玄言诗所追求的境界。也正是通过诗歌中的这种尝试,玄才以诗的方式合于诗的空灵,梅香沿着以玄入山水的传统以禅入香,从而梅香才藉梅影、月光、黄昏、水清浅成为千古梅诗。如南宋杜耒的《寒夜》其一:“寻常一样窗前月,才有梅花便不同。”不同在何处?月虚梅实清雅之境,必以梅幽独之影,才能冷月寒梅风味尽出。对梅之“清致”和“香韵”的概括,显然已在时节之外。若说“清”是梅之高格,“香”便是其气节。黄庭坚称仲仁梅花图云:“如嫩寒清晓,行孤山篱落间,但欠香耳。”“孤山篱落”是幽独意,“但欠香耳”是梅之格尚有待升华。品高为格不死为节,以梅之物性暗合人生境界,也即以梅入禅。张节末在阐述玄与佛的关系时,曾结合孙绰《游天台山赋》的结尾“悟遣有之不尽,觉涉无之有间;泯色空以合迹,忽即有而得玄;释二名之同出,消一无于三幡。恣语乐以终日,等寂默于不言。浑万象以冥观,兀同体于自然”[29],强调其“遣有”与“泯合”的重要性,认为以妙道合山水的进程中,正是“遣有以达无”与“泯色以合无”才完成了玄与佛的合流,从而无论是山水诗还是后来的咏物诗,因为以禅入诗的言说方式,诗才获得了更为丰富的诗性空间。因此,无论是“暗香”“冷香”还是“幽香”“远香”“天香”,都因为玄学背景,以“达于无”和“合于无”的方式,彻底完成了中国古代梅诗的禅意化进程,形成了梅诗以香写“韵、格、雪精神”的宋型美学风格。但为何在宋代才完成了冷香与禅境的完美融合?唐王昌龄《题僧房》云:“棕榈花满院,苔藓入闲房。彼此名言绝,空中闻异香。”李白《庐山东林寺夜怀》:“天香生虚空,天乐鸣不歇。宴坐寂不动,大千入毫发。”这里的“天香”,既可是芳香,又可是祭神礼佛之香,如沈佺期《乐城白鹤寺》:“潮声迎法鼓,雨气湿天香。”[2]1032但无论是芳香,还是礼佛之香,这里的香尚未入禅之冷境,也即王昌龄虽写棕榈花苔藓,读来依然是饱满的热情。李白虽言“虚空”,但“乐鸣不歇”,虽然“寂不动”,但这个“不动”是说出来的,不是感出来的。冷香中有一种可感的枯寂和生命挣扎后的凋零,在宋诗中体现得尤为精深。宋代诗人沈与求《次韵院中四绝句》其二:“一尊相属语黄昏,密雪飘零正满门。记得江桥回马处,冷香应断玉梅魂。”[7]18781其意境就微茫巧妙得多,原因恰在于妙有之道的生命与佛有无空寂的结合,形成一个可感的生命体验。陆游《并山东南闲步至野人吴氏居乃归》:“梅送冷香横雪岸,雁翻孤影下烟津。”其“梅送冷香”“雁翻孤影”,一动一静饱含的生命恰在无垠的雪岸与广远的烟津,走向了宇宙时空的寂灭,自然唤起了诗性的感发。宋释行海《西湖早春》最后一联:“太乙清都五云表,冷香空锁御园梅”,若不是“冷香”与“御园梅”的出现,只能是雾里说云,但最后以“冷香”这种“妙有”,通过“御园梅”的空锁,获得了盎然的诗意。宋萧泰来《霜天晓角·梅》:“千霜万雪。受尽寒磨折。赖是生来瘦硬,浑不怕、角吹彻。清绝,影也别。知心惟有月。元没春风情性,如何共、海棠说。”“清绝”几乎是冷香的定义,因“寒磨尽”,精神不死的“瘦硬”,无知音可赏的月清寒,自是海棠无可比拟之处。陆游《梅花》:“相逢只怪影亦好,归去始惊身染香。”[30]《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》:“如染香人,身有香气。”[31]由此可见,梅冷香的中国化进程正是从以香喻人到以香入禅,经历了以玄入诗、以禅入理、以象入境,从而完成了道中见佛、生中体无的永恒诗境。

当梅诗中的“冷香”以静观格物进入了宋代诗歌书写,如表2 所示,宋诗词中“释、真香”出现3次,“梅、真香”出现2 次。梅诗中“真香”依然延续着以香礼佛的释迦之境。香与佛渊源已久,佛教“色、声、香、味、触、法”六境是与六根“眼、耳、鼻、舌、身、意”相对应的存在。“佛教无檀香不传,檀香无佛教不贵。”佛家认为“香为佛使”,“香为信心之使”,“香”是通向圆满的桥梁,如“坐香”“行香”“跑香”“跪香”“香殿”“香厨”以及“檀林”等香喻。从佛教礼仪来讲,行香即是礼佛的一种威仪。以香来完成色身的调整是其手段之一,除了行香,还有香誓也是礼佛的内容。据说唐僧受观音点化,“一炉永寿香,几卷超生箓。愿保我邦家,清平万年福”,遂在佛前拈香,以此为誓。香作为佛教的重要内容,《维摩诘经》有《香积佛品》一章,共三段。①《香积佛品》原文:“时维摩诘即入三昧,以神通力,示诸大众,上方界分过四十二恒河沙佛土,有国名众香,佛号香积,今现在,其国香气,比于十方诸佛世界人天之香,最为第一。彼土无有声闻辟支佛名,唯有清净大菩萨众,佛为说法,其界一切,皆以香作楼阁,经行香地,苑园皆香,其食香气,周流十方无量世界。时彼佛与诸菩萨,方共坐食,有诸天子皆号香严,悉发阿耨多罗三藐三菩提心,供养彼佛及诸菩萨,此诸大众莫不目见。时维摩诘,语舍利弗等诸大声闻:‘仁者可食,如来甘露味饭,大悲所熏,无以限意食之,使不销也。有异声闻念是饭少,而此大众人人当食?’化菩萨曰:‘勿以声闻小德小智,称量如来无量福慧!四海有竭,此饭无尽!使一切人食,抟若须弥,乃至一劫,犹不能尽,所以者何?无尽戒、定、智慧、解脱、解脱知见,功德具足者,所食之余,终不可尽,于是钵饭悉饱众会,犹故不儩。’其诸菩萨声闻天人,食此饭者,身安快乐,譬如一切乐庄严国诸菩萨也,又诸毛孔皆出妙香,亦如众香国土诸树之香。尔时,维摩诘问众香菩萨:‘香积如来,以何说法?’彼菩萨曰:‘我土如来无文字说,但以众香令诸天人得入律行。菩萨各坐香树下,闻斯妙香,即获一切德藏三昧,得是三昧者,菩萨所有功德皆悉具足。’”翻译过来其大意为,维摩诘学佛入定,给大众显现有一国,名为众香,佛号香积,其香人天第一,说法什物皆为香制,众悉所见。其次,香可作食,食此香饭,毛孔皆出妙香。最后,佛如来无文字,是以香传法。菩萨受法亦是坐香树下,以闻香得三昧法。其中“戒、定、慧”三法,名之曰三香,可见香其实是佛法的代名词。清代《四库全书》引《何氏语林》书云:“米芾去世前曾自作偈语:‘众香国中来,众香国中去;人欲识去来,去来事如许;天下老和尚,错入轮回路。’”再如清代唐时辑《如来香》一书。综上所述,香几乎成了佛的代名词,因此,以梅香喻释迦之境,自在情理之中。

宋代南方禅宗盛行。梅诗中佛香大多以“真香”为名,偶有“金香”“莲叶香”等。净土信仰是如何通过梅诗中的“真香”得以体现?宋释宝昙《题喻弥陀接待院》:“作成宝钵梅花供,带得金池莲叶香。百亿万僧同一饱,弥陀接待胜诸方。”[7]27132这首诗中的梅以“梅花供”出现,有清供意,寓意是通过“莲叶香”来接待众生弥陀,是佛教中以香礼佛文化的延续,只不过以梅作为其独有的清供礼俗。宋释绍嵩《咏梅五十首呈史尚书》其十一:“即看青女夜飞霜,借与南枝作淡妆。露重冰清风日暖,人间一味有真香。”[7]38651这里“人间一味有真香”,是以香喻佛法,其中“南枝作淡妆”,不仅是对梅外在形态的写照,也是以梅入佛的实例。宋释德洪《宗公以兰见遗风叶萧散兰芽并茁一干双花斗开宗以为瑞乞诗记其事》云:“照人秀色虽堪画,入骨真香不可传。”[7]15196这里“真香”不可传,尤为可贵,因为借此“真香”说明佛法之道在心悟不在言传,也即以香证道,以香传法。

纵观唐宋梅诗中的香境所对应的三种文化类型,宋代梅诗宋化过程中的文化转向与兼容值得注意。它既延续了梅馨的儒家文化传统,也以冷香的禅宗精神,真香的释迦文化精神,同时以其他艺术文化审美领域中梅文化符号的广泛渗透,形成了中国梅诗由梅香到国香的中国化进程,从而代替了自先秦以来以兰香为国香的文化传统。梅兰竹菊的君子形象,也正是在宋代形成,其既象征了中国文人的气节,又以禅静观的清赏雅玩方式,成为文人书房的雅玩之物。这种以清和岁“插枝梅花好过年”的民间文化心理,成为中国梅诗的香魂所在。它既有早岁迎春报晓的雅意和惊喜,又以精神气节的不死留香后世,并以佛教中的“真香”之谛点化后人,其三教合一雅俗共赏的形象寓意,是对中国诗学的贡献,值得一说。