三角形结构的篱笆为什么稳定?

辛诺佳

[摘 要]主问题是学生学习存在困惑的知识点,也是引发学生思考、开展结构化学习的重要途径之一。以 “三角形结构的篱笆为什么稳定?”为主问题探究三角形,创设串联教学的多个环节,引导学生自主探究,让学生全面认识三角形。

[关键词]三角形;主问题;稳定性

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2023)08-0065-03

在主问题引导的课堂中,教学更关注问题带来的思维碰撞,更关心学生思维能力的发展,以实现学生思考、表达、提问等多维度数学素养的全方位发展。主问题是一节课的灵魂,是结构化教学的着眼点,是资源构建的整合点,也是有效教学的开展点。下面笔者就以“认识三角形”一课为例, 浅谈如何简化教学结构,精炼教学内容,从而实现数学课堂的精简、集约。

一、分析学情,确定主问题

“认识三角形”一课是苏教版教材四年级下册“三角形、平行四边形和梯形”中的内容。这部分内容旨在让学生联系已有的知识经验,通过观察、操作、测量等学习活动,初步认识三角形。

“认识三角形”是本单元的起始课,在这一课中建立正确的表象和获得丰富的活动经验,对之后学生学习“三角形的三边关系”“三角形的内角和”至关重要。如何以一条明确的主线串联起这些知识点,进而有条理、 结构化地呈现知识点,是教师需要思考的问题。仔细分析教材后,笔者认为以“三角形结构的篱笆为什么稳定?”为切入点,既能让学生深入地掌握本节课的知识,又能以此作为后两节课的探究主线,还能引导学生从不同角度解读三角形的稳定性,形成体系化的知识框架,让学习真实发生。

二、环环相扣,探究主问题

1.情境设疑,引出主问题

师:我们常说数学源于生活,今天我们的课堂就从生活中发生的一件小事开始。(呈现动画)李叔叔花园的篱笆总是左右倾斜,很不稳定,后来他想到了一个办法,只用一根木条,便使篱笆不再左右倾斜(如图1)。

师:你们相信一根木条有这么大的作用吗?口说无凭,不妨做一个简单的实验验证一下。

(出示四边形教具,请学生上台拉一拉,感受四边形的不稳定性)

師:你们拉的感受是什么?

生1:四边形很不稳定。

师:是呀,仔细观察这个四边形的每个角,轻轻一拉,每个角的大小都随之变化,看来这样的结构确实不太稳定。

师:谁来做小木匠,让它稳定下来?

(学生尝试在四边形的对角线上绑一根小棒)

师:你加了一根小棒,四边形一下子就稳定了,怎么会这么神奇啊?

生 2:因为加了这根小棒后,四边形每个角的大小都被固定住了,所以图形就稳定了。

生 3:是因为出现了三角形。

师:是啊,正好变成了2个三角形。篱笆的形状原来是四边形,后来变成了2个三角形,看来它之所以稳定,是因为有三角形。三角形结构的篱笆为什么稳定呢?

【评析】本节课通过李叔叔修篱笆这一情境,让学生观看修篱笆的过程、拉动四边形教具,直观感受三角形的稳定性,从而引发疑问:出现三角形结构后,篱笆为什么会变得稳定?要解决这个问题,学生就必须思考三角形有哪些特征,是什么决定了它的稳定性。学起于思,思源于疑,在主问题的引导下,学生的思维始终处于积极、主动的状态,自然而然推动学习的发生。

2.观察比较,分析主问题

师(出示一些三角形,图略):观察这些三角形,有什么相同的地方?

生1:它们都有 3 条边。

师:其他三角形也有3条边吗?

生1:是的,每个三角形都有3条边。

师: 还有不同的发现吗?

生2:三角形有3个顶点、 3 个角。

师:看来三角形的特征与“3”有关,对此,你想提出什么问题?

生3:三角形的稳定性是否与3 条边、3 个顶点有关?

师:这个问题有意思!三角形的稳定性到底是和 3 条边有关,还是和 3 个顶点有关,让我们继续探究。

【评析】伴随着对主问题的思考,学生初步探究了三角形的特征,发现“三角形有3个角、3条边、3个顶点”。在此基础上,学生再次产生疑问:三角形的稳定性到底和哪一个特征有关?顺着这样的思路,学生的探究将更有方向感。

3.追本溯源,聚焦主问题

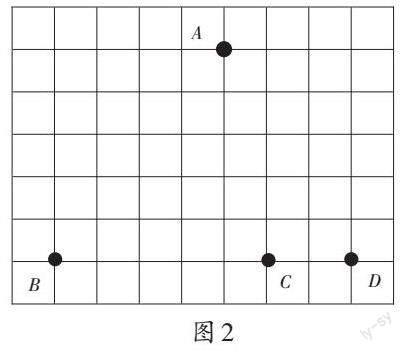

师:那我们先从点开始研究,如图2所示,这里有A、B、C、D 4个点,任选其中3个点做顶点,连一个三角形,你有什么发现?

生 1:点的位置不同,画出的三角形也不同。

师:固定3个顶点的位置,就能确定三角形的形状。为什么没人选 B、C、D这3个点呢?

生2:这3个点连起来是一条线段,不是三角形。

(小结:三角形的3个顶点不能在同一条直线上)

师:注意看!现在将点C向上移1格,这样可以画出一个三角形吗?如果继续向上移1格呢?在移动过程中,你感觉三角形有什么变化?

生3:三角形的边变长了。

生 4:我感觉三角形越来越高。

师:想一想,三角形为什么会越来越高?

生5:点C变高后,拉动三角形变高。

师:为了看清楚,我把点C的运动轨迹画出来。点C越高,三角形就被拉得越高。看来,三角形是有高度的,它可以从一个“矮胖子”变成一个“高瘦子”(如图 3)。

(教师用课件隐去 BC、DC 2条边,如图4)

师:你们从图中发现了什么?

生6:点C的运动轨迹是它到对边的垂线。

师:生6提到了一个很关键的词——垂线!能进一步说说你这句话的意思吗?

生6:点C向上移动的时候是平移运动,始终和 BD 边垂直,就相当于我们学的画垂线。

师:原来是我们的“老朋友”,那垂线可以传递给我们什么信息?

生 7:垂线能表示点到直线的距离。

生 8:这条线段是几厘米,三角形的高就是几厘米。

(教师用课件恢复 BC、DC2条边)

师:现在加上这样2条垂线,你觉得这3条垂线哪一条可以表示这个三角形的高(如图5)?

生9:从点C到对边的这条垂线。

师:他说的对吗?我们来看看课本上是怎么描述三角形的高的。

师(旋转图5中的三角形):旋转这个三角形,这条线段还是三角形的高吗?

生10:是。

师:如果再次旋转这个三角形呢?

生10:依然是。

师:为什么无论怎么旋转,这条线段始终都是三角形的高?

生11:因为不管三角形怎么变,这条线段都是从顶点到底边的垂直线段,这样的线段就是三角形的高。

师:生11解释得真到位!看来高始终“坐”在底边上。有底就有高,有高就有底!

【评析】在本环节中,笔者先让学生通过画一画,明确“不在同一条直线上的3个点能确定唯一的三角形”。接着向上移动其中一个顶点,让学生直观感受移动轨迹的长短决定三角形的高度,而高度一旦确定,三角形的形状便也随之固定。然后笔者适时揭晓这样的垂直线段就是三角形的高,使高的概念从抽象变得清晰直观。最后通过旋转三角形,让学生辨别高是否有变化,以此深化学生对高的理解。

在以上环节中,主问题引导学生从研究特征聚焦到研究点,接着逐步深入问题本质,明确指向三角形的高,感受“三角形的高就是表征三角形高度的量”,追本溯源,让图形变得“有血有肉”。这时,学生对三角形特征的概念构建,开始从散乱走向规整、从模糊走向清晰,逐渐形成完备的整体认知结构。

4.实践操作,深究主问题

师:想不想自己动手画一画三角形的高?

(展示学生3种不同的高的画法,如图 6)

师:这些都是这个三角形的高吗?

生1:是的,它们都是从顶点到对边的垂线。

师:为什么同一个三角形却有3条不同的高?

生2:因为是从不同的顶点引出的。

生3:因为底边不同,所以高也不同。

师:看来三角形的底和高是一一對应的,不同的底对应不同的顶点,也就有不同的高,那么三角形到底有几条高?

生(齐):3 条!

师:要是把 3 条高都画出来,会发生什么呢?

生4:3条高交于一点。

师:观察图形(如图7),你有什么发现?

生5:每一条高都连接一个对应的顶点,高的长度决定了顶点的位置,也决定了三角形的形状。

师:生5说得太棒了,这3条高就是稳稳撑起三角形的3条支架。

【评析】随着研究的深入,学生在实践操作中发现“三角形有3条高,且高与底存在对应关系”。出示图7,让学生产生更深层的感悟:3条高就像支架一样,决定了三角形的形状,因此三角形不易变形。至此,贯穿全课的主问题得以顺利解决。

5.启发思考,延伸主问题

师:同学们,你们真是太了不起了,在李叔叔修篱笆的故事中发现问题,着手研究三角形的特征,聚焦“顶点”,又顺着思路将研究指向“高”,最终发现三角形的稳定性与“高”有关。那么,三角形的稳定性是不是只和“高”有关呢?

生 1:也许和三角形的边也有关。

生 2:还有可能与角有关。

师:这些想法不错,下一节课我们就从“边”的角度继续探究三角形的稳定性!

【评析】本节课虽已结束,但对主问题的探究并未停止。在第二课时中,学生将仍以“三角形的稳定性”为主线,从另一个角度——边进行思考,理解三角形的三边关系。由同一个主问题生发“三角形”“高”“三边关系”等概念,形成一个更为开放、循环、流动的知识体系,让教学更有结构性,让学习更深入。

综上所述,在本节课中,主问题的设立让学生知道了原有的知识无法解答新的疑问,迫使学生打破思维闭环,从研究三角形的特征开始层层推进、由表及里地认识高、了解高。不难看出,由主问题统领的课堂,教学推进路径与学生思考路径相契合。解决主问题的过程,也是学生重建三角形认知的过程。而主问题的设立也使学习逐步深入,让学习真实有效地发生。

(责编 覃小慧)