唐《襄阳张氏墓志十种》探微

□ 魏子雲

北宋先贤开启以士大夫品性论书的先声,至清代乾嘉以后,书家学者则强调以审美格调论书。可以说,前者深化了书法艺术的内美范畴,而后者则开拓了书法艺术的阐释视野,使名家的书法史转而进入名作的书法史。正是由于这一转变,包括墓志在内的众多石刻正式进入书法品鉴视野。宋代欧阳修、近代于右任等都对唐志收藏研究情有独钟。在众多唐志中,既能传精绝书艺又显世家煊赫门庭的作品,当以《襄阳张氏墓志十种》为尤。关于该志研究,民国学者顾燮光所著《梦碧簃石言》卷二已较为完备。以下主要就其书写与书艺问题进行讨论。

一、《襄阳张氏墓志十种》志主关系与书刻时代

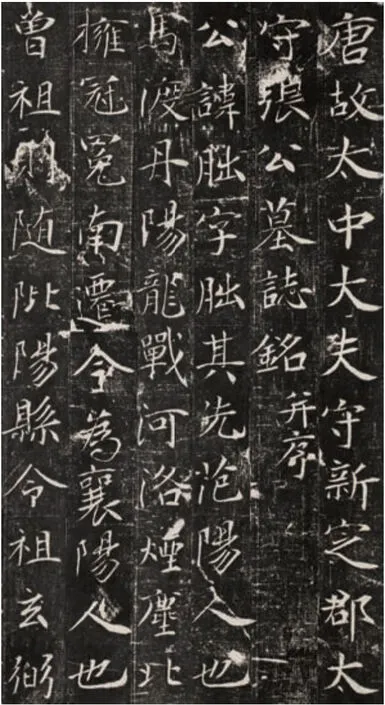

据《张曛墓志》言张氏为“汉功臣留侯之后”,乃知襄阳张氏一脉,远溯西汉开国辅臣张子房,近有唐室中兴名相张柬之,可谓世代簪缨名门望族。此拓十种,共纪张氏九人:分别是张玄弼、张景之、张庆之、张敬之、张朏、张孚、张轸(二种)、张点和张曛。其中张景之为“功曹府君(张玄弼)之第二子”;张庆之为“公曹府君之第三子”;张敬之为“功曹府君之第五子”;张朏则为晦之之子、玄弼之孙;张孚、张轸、张点则系玄弼曾孙、张柬之孙;张曛则更晚一辈,以玄弼为高祖,柬之为曾祖。玄弼的子辈多有早夭者,以致于张柬之在序文中伤感地说道:“今兰发玉晖,多从化往,唯柬(之)与晦(之),仅存喘息。”根据墓志内容,此九位张氏墓志书刻上限之年,依次分别是:玄弼“卒于龙朔元年(661)”,但该墓志书刻时间当在“永昌三年”(691)的改葬之后;敬之卒于咸亨四年七月(674),庆之卒于咸亨四年十月,景之卒于咸亨四年十二月,然三志实皆为天授三年(692)后作;张点卒于先天二年(713),改葬于开元二十一年(733);张孚卒于开元二十八年(740);张轸卒于开元二十年(732或733),改葬于天宝六年(747)(一说开元二十一年,733);张朏卒于天宝十年(751),改葬于十二年(753);张曛卒并改葬于元和八年(813)。九位志主,起到核心关联的人物为张柬之,上承乃父玄弼,下开诸子孙。

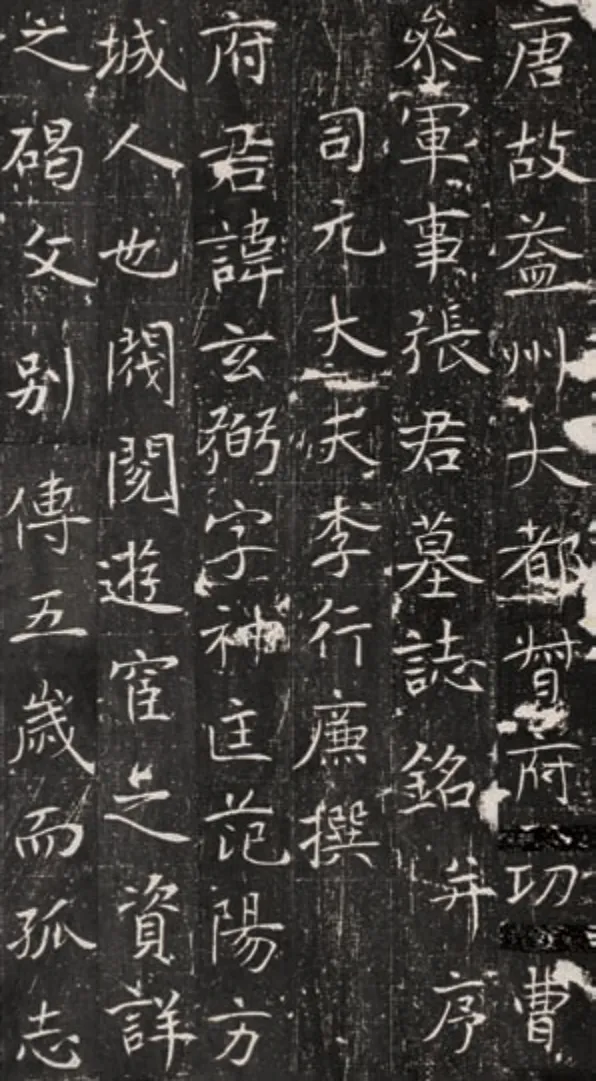

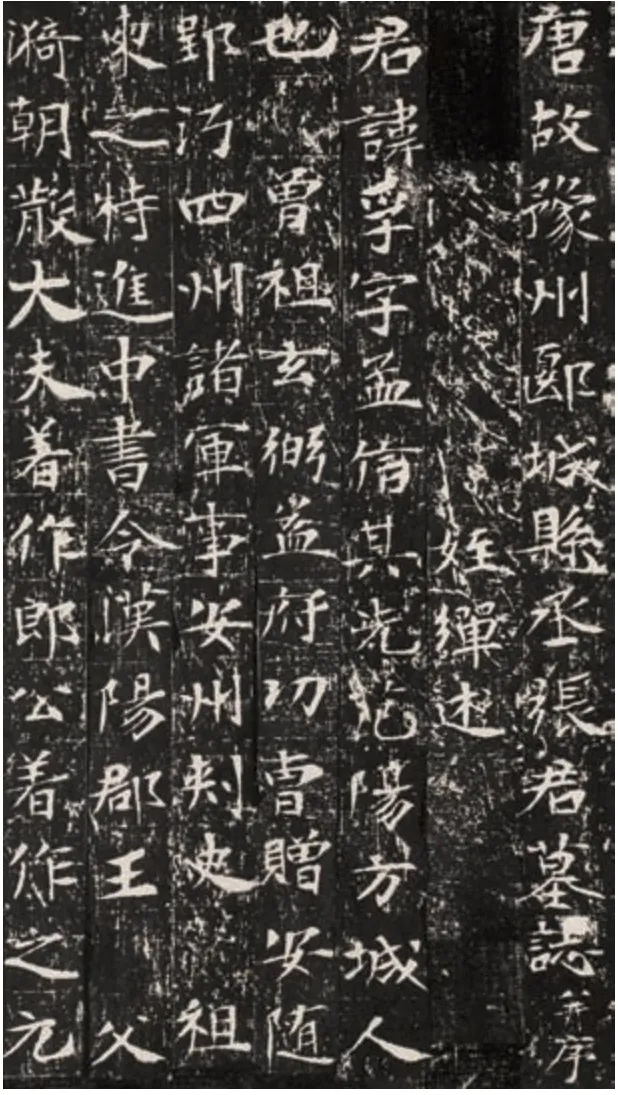

张玄弼墓志

张景之墓志

张庆之墓志

张敬之墓志

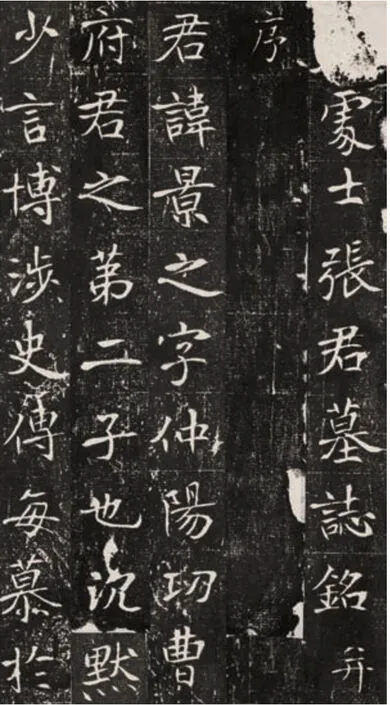

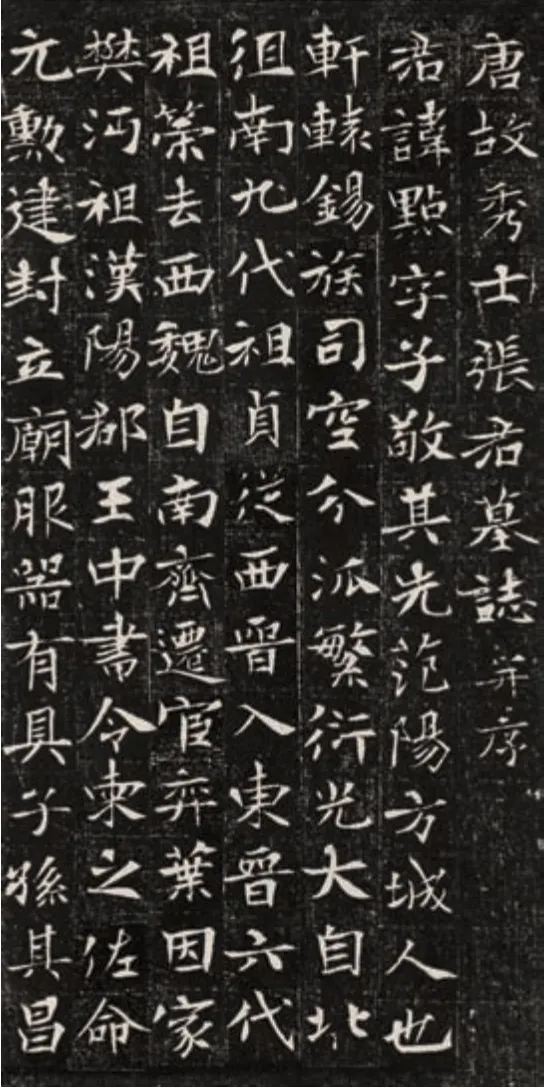

张朏墓志

此十志初从张玄弼一系流下,起自公元691年,末至张曛殁于“元和八年(813)”,共计120余年。除了《张曛墓志》,其他九种都未注明书丹者。从志文写作来说,《张玄弼墓志》的序言明言为张柬之亲作,然后人颇有怀疑者。如清人欧阳辅就以该志所记“永昌三年”这一年号献疑,认为《唐书》载永昌元年岁末即改元武氏钦定的“天授”,张柬之应确知,然而同为张柬之作文的《张景之墓志》又云“大周天授之三年”,似为不协。其实这并不难理解:对于玄弼来说,其终生为李唐旧臣,延用李唐年号并非悖理,且此举有顺从先父遗志的意味;而对于“不应州郡之辟”、号称“处士”且三十余岁即早夭的张景之而言,自然可顺应改元新号;庆之、敬之二人既未正式出仕而夭亡年纪更小,更无须沿袭李唐年号。另,《张庆之墓志》有云“援翰雪涕”,《张敬之墓志》有云“执奠惟弟,纪德乃兄”,故而此二志与前二志一样,文辞也一并为柬之所撰。但问题是,顾燮光认为四者书法也出自柬之手,这却显得武断了。《石言》云:“以上四志,皆张柬之所撰,其书亦一手所作,殆即柬之书也。文词高古朴实,笔法遒劲开展,《元弼》一志,独为严整,为父母书加倍敬肃耳。”①以今细察四志书风,殊有异处,值得推敲。

二、礼制规格与墓志铭的书艺水平

张氏玄弼、敬之、庆之、景之四件墓志的书写,为此十志中较早者,正值武则天当政。据《旧唐书》载,张柬之深受令狐德棻赏识,在当时唐政府组织的“贤良征试”中千里挑一,得拜监察御史,尚未及圣历元年(697)以谏言被贬之事,因此暂居政治影响力的上升期②。其父《张玄弼墓志》,规格理应在张氏宗族当中最高,表现于墓志铭的碑刻,也极为郑重,水准极高。观察《张玄弼墓志》点画体态,上承东晋小楷,近得褚遂良风规。用笔上糅刚健质朴与柔韧遒媚于一体,结字多呈左收右放之势,得中和境界与生动之致。该志中的横画多一波三折之意,如“五”字底部长横,提按起讫分明,提笔摇曳处极灵敏,按笔转折处则又十分清健,与《雁塔圣教序》笔法可谓同一关棙;再如“分”字捺画用笔含蓄浑融,敛毫下笔之际,沉郁微妙,不激不厉而风规自远。与枣木版法帖所不同的是,墓志铭的锲刻在起收和转折处多少保留了稍许刀意,这不仅无损该志的神采,而且更增一分生趣,使今日观众不仅如见“古人挥运之时”,而且能够感受到刻工的精湛之意,足可令人久久玩味。古人以墨拓为下真迹一等,实则有了刀意的呈露,反而更增天趣。在字与字的关系上,上下字形,递相映带,收放得宜,奇正相生,疏密有致。这一点又同于《雁塔》褚字。

与《张玄弼墓志》相比,稍后一年书刻的敬之、庆之和景之三件墓志,在规格上当然不及乃父,书艺水准也随之有不同程度的逊色。例如,《张景之墓志》在用笔上更趋于简化而富柔媚之趣,横画起笔藏锋圆厚,颇有篆籀的圆转之法,形意往往在羲、献之间,然而下笔腕力偏弱,字口的清劲之力有所不逮。然一字之中凡有相同笔画,行笔方向和形态多有出人意表的变化,而且字与字之间,往往在收放、奇正、巧拙以及纵横的势态上加以对比互动,使章法行气更为生动连贯,富有行草书的意趣。《张庆之墓志》与《张敬之墓志》二种应出于同一书家之手,笔法更趋圆柔,于晋人风韵及初唐骨力去之愈远,部分笔画不乏矫饰造作的倾向。其形虽有褚貌,而银钩铁画的线质则已趋靡弱。此三志的书写技艺以《张景之墓志》为高,然而也绝无《张玄弼墓志》的清健灵敏笔致,而余二志用笔则时有刻露生硬之嫌。如《张景之墓志》的捺画,时有柔弱牵强,笔性笔势,与《张玄弼墓志》截然各异,不可能出于一人之手。如按顾说,四者皆出于张柬之一手,那么,四志写作前后不到一年,风格差异何以判若两人?书家作书,意兴或有粗浮与专精之别,但肌肉记忆导致的笔势笔法绝不可能出现根本的变化。今天张柬之的真迹已不可见,与其猜测书家归属,我们不如从志主身份中曲径通幽地探察唐人对书法的品鉴倾向。从以上风格比较中,可知唐人对于墓志碑铭的书写,暗暗地含有一种礼制规格等级化的意味,书艺更精、书名更盛的书家,其服务对象的身份也更高,这一视角无疑为我们判断古人书艺高下提供了重要的参考。

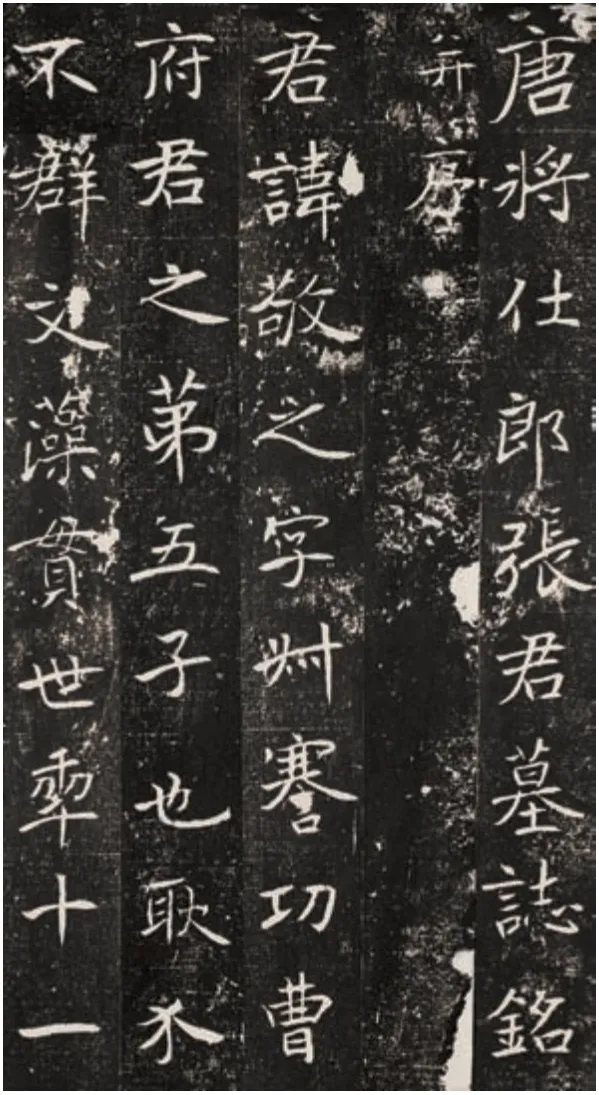

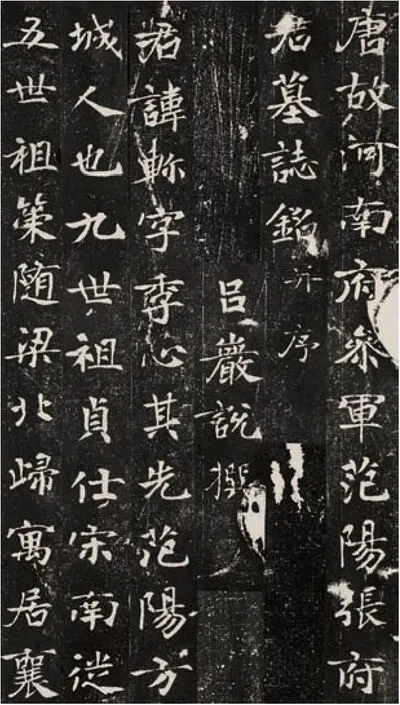

接下来分析张点、张孚、张轸以及张朏四位墓志铭。17岁即夭折的少年张点,其墓志铭书法与唐人抄经风格极为接近,用笔精熟,起讫转折之际顿挫分明,笔线呈斩截刚健之势,部分字法甚至仍旧保留有六朝经生的意味,如其中的“徂”“郡”“县”等字,无论是用笔还是结字,皆与北魏抄经体无异。这一时期的中国书法,先后有李北海、徐浩等书家,同时颜真卿也在暗暗崛起,厚重的笔力、磅礴的气象以及体道率真的心性体验成为彼时书坛追求的风尚。褚遂良以分隶笔法入真书的路数与王献之外拓笔法相结合,使得书家的笔势与笔力大大超越了初唐。然而《张点墓志》却并没有任何当时的“书法创作前沿”的尝试,只是固守数百年来的抄经传统,这也暗示了志主本身的地位与书刻水平的关系。同样,《张孚墓志》的书风也取民间抄经风格,且书风上比之《张点墓志》更趋率意。特别是其中夸张的捺画与部分长横收笔,与北魏抄经极为相似,足见古代书法艺术传承与创造的阶层特征。值得注意的是,志主张孚一生随家运浮沉,只勉强任一县丞,且最终也“复丁家艰去职”,其妻也“后公丧十四日终于私寝”,其潦倒之状呼之欲出。张点、张孚二人相对低级的身份不难从其墓志铭的书法水平得以感知。

张孚墓志

张轸墓志(丁凤撰)

张轸墓志(吕岩说撰)

张点墓志

张曛墓志

张轸的墓志铭有“乡贡进士丁凤”以及“吕岩说”两人分撰两篇。前者书法用笔文秀,略高于张孚和张点。丁凤云轸“变风雅之篇什,禀江山之清润,方经国而可大,尚沉郁而未光……有集三卷行于代”。可见轸乃是不得志的文苑之材,与张孚这类治匪县丞的身份有着本质的差异。应当说,吕撰本《张轸墓志》的书法更佳,其风神潇洒,笔致随势多变,行笔果决中有含忍之质,结字上浑整与灵动互见,部分字法与《唐人灵飞经》有神似之处。尤其难得的是,某些用笔厚重处,已隐隐开启了颜柳先河。吕岩说强调张轸的高逸之品:“年九岁,以母氏宿愿,固请为沙门”,“内求三藏之实,外综六经之微”,后中进士,并拜河南府参军事,人称有“颜回之才”。两文相较,丁纪实事为主而吕饰虚言为多,当以丁文更为准确。这意味着吕撰墓志的书法可能更晚于747年,这也就不难理解,吕撰张轸墓志铭的书法为何有着更多的浑厚峻整风格了。同为名相张柬之孙辈,张轸既有高逸之质,又承科举之名,因此其墓志铭书法的水平也随之超越以上二志。

此册十种墓志铭,若以风神高朗、笔精墨妙和刻工精良三者兼备的标准来评价的话,《张朏墓志》的书法无疑应推为第一。初看之下,此志书法用笔方整峻健,而细品则更觉其筋骨内含,行笔顿挫中无一丝杂念,形方而质圆,细笔如银钩铁画。后世董其昌一再言及作书“不使一实笔”,意在行笔之际一任天然,虚灵微妙,而《张朏墓志》足以当之。在结字上,字形整体疏朗开阔,游刃有余,部分字形还透出大令丰采,大约此时在书法风尚方面,已经由初唐太宗倡导的大王骨鲠转向了小王风流。该志不仅书刻俱佳,而且文采斐然,从首述祖上家世数句来看,文采明显超越此前诸张。据志所载,张历任官职有“荆州参军”“抚州参军”“太子通事舍人”“将作监主簿”“太子仆寺丞”……直至渠州刺史,涪陵、零陵、临川、新定四郡太守。墓志盛赞其“公禀休和之气,降山岳之灵,忠孝事于君亲,恺悌施于邦国”。可见张朏在张氏后辈中,地位身份极高,这同样也决定其墓志铭书法水平大大优于他人。

十志中最晚出的是9 世纪初《张曛墓志》。此时经历了盛唐雄强书风的洗礼之后,《张曛墓志》的书风不再似先前数志流宕开合而更趋茂密厚重,点画入笔斩截,转折峻厚,结字的外部空间趋紧,布白法度上更加严谨规范,已经鲜明地具备了晚唐书法格局。值得注意的是,唯有此志留有书刻者屈贲的名号。《书史会要》只录其名,《宝刻类编》卷四记其于贞元十七年书《王粲石栏》。屈贲似也作为宗教活动的书刻家,如宋代金石学家赵明诚《金石录》卷九记屈贲为唐德宗时河东人,“善刻碑”,有《菩萨戒石坛记》③;再如《玄宗朝翻经三藏善无畏赠鸿胪卿行状》记其曾为《大唐东都大圣善寺故中天竺国善无畏三藏和尚碑铭并序》④。屈氏应是以书刻工匠身份作为某位官员的门客,在当时薄有书名。志主张曛“补太常寺奉礼郎,旋授左武卫兵曹参军”,后“进补右神武军录事参军”,最高的官位也只是“谷城县令”—仅是一名依靠祖荫的低级官员,正与屈贲这样的书匠相宜。反观那位事功极天的先祖张柬之,其书碑之事,恐也只能托于李北海这样的顶流书家了。

结语

张氏早先四祖墓志都曾于武周天授年改葬,故而其中保留了很多武则天新造字,如“天”“日”“月”等等,置于篇中字法虽有不谐,但其造形却颇有古奥幽玄气象,值得当代书家作形式创新参考。此外,十志中的碑额书法也十分抢眼,如变体阴文篆额“大唐襄阳郡张君墓志”,盘曲如茅山道符,充满奇趣;再如阳文篆额“唐孝廉张君墓之志”等等,楷篆交参,非今非古,体现了唐人的浪漫情怀。

这套张氏墓志本出土于清道光年晚期,原石损毁,顾燮光言:“各志向藏襄阳中学堂,辛亥之际,军队占居用以砌灶遂全炸裂矣。”⑤可知该石现世不过70年,识者既鲜,流布亦罕,更显此册弥足珍贵。拓片为清道光后期精拓,整体上显示出唐代书风嬗变的轨迹,不仅为文字与书法理论工作者提供了较好的研究案例,对书法创作者而言也有着重要的学习借鉴价值。

注释:

①顾燮光《梦碧簃石言》卷二,辽宁教育出版社,2001年,第86页。

②[后晋]刘昫等《旧唐书》第九册,卷九十一,中华书局,1975年,第2936页。

③[宋]赵明诚《金石录》卷九,清四库全书本。

④[唐]李华《玄宗朝翻经三藏善无畏赠鸿胪卿行状》一卷,清四库全书本。

⑤顾燮光《梦碧簃石言》卷二,第85页。