李苦禅谈艺录

□ 李苦禅

课堂讲义

“下笔有方”“翰不虚动”“意在笔先”是很重要的,否则,何异于狂涂乱抹?画思当如天岸马,画家常似人中龙。做人要老实,作画不可老实,要如作战,兵不厌诈。例如,形容黄河只说“黄河之水远处来”就太老实了,李白说“黄河之水天上来”便有气魄。迁想方有妙得。画到一定水平之后每每作画忘乎所以,似乎无意无法了。青藤、八大的画似于不思不勉中信笔挥成。我到老年,作画之前往往仅有个大致的意思,并无具体设想,待下笔之后再临机应变,逐步完成。甚至画前了无成意,更不想用何笔法,只是随心所欲,任意几笔,再依其韵致,收拾成幅,倒也天真活泼。

齐白石 题李苦禅册页 纸本 1929年释文:苦禅画思出人丛,淑度风流识此工。嬴得三千同学辈,不闻扬子耻雕虫。淑度女弟子持此属题。时己巳五月同客旧京,齐璜。钤印:白石翁(白)

有时在一种醉梦、幻想似的心境下抹成几幅,日后看来颇有趣味,也再画不出同样的了。正如怀素引许瑶诗所云:“志在新奇无定则,古瘦漓骊半无墨。醉来信手两三行,醒后却书书不得。”这当是古人讲的“亡有所为,任运成像”与“荡迹不测”的创作境界吧?

黄庭坚说:“于无心处画佛,于无佛处求尊。”化而题画,可道“于无心处画荷,于无画处求美”,则美妙至矣。实际这“无”并非“没有”之“无”,而是“有极”之“无”,因为写意画既不追求极目所知的表象,也不追求非目所知的抽象。石涛云:“至人无法,无法之法乃为至法。”“至人受事则无形,治形则无迹,运墨如已成,操笔如无为,尺幅管天地山川万物而心淡若无(注意:是‘若无’)者。”

当画到一定水平时,就形成了一套自己的成法,再往后就常为自己的成法所拘囿,“破不开,难进步”。这时只有“大胆胡画”一气才有可能突破成法—在“胡画”中又总结(取舍)出一套新的法子、路子,齐白石大师多次“变法”即如是。这“胡画”的当口真是既无成意又无成法,皆是依靠平日的修养功底,即时的乘兴感受率意为之的。

意在笔先,胸有成竹,功力深厚,法度完备,便愈画愈熟。太熟则俗,熟极求生才有味道,画到后来,好像不会画似的。板桥说得好,“画到生时是熟时”,生得似乎笔先无意,笔下无法,画到差一点儿就坏了的地步才够火候!古来评画分几品:法度熟练之作为能品,刻意传神之作为神品,神品上乘为妙品,妙品之上还有逸品。这逸品最高,它仿佛既不用心又不用力,虽出自手却浑然天成。青藤、八大的一些作品可入此品,是罕见的珍品。陈老莲说得好:“至能而若无能,此难能也。”作画本是“外师造化,中得心源”,客观的东西需经过主观加工创作,“本之天而全之人”“合于天造,厌于人意”(苏东坡语),正如石涛所云:“以我襟含气度,不在山川林木之内,其精神驾驭于山川林木之外,随笔一落,随意一发,自成天蒙,处处通情,处处醒透,处处脱尘而生活,自脱天地牢笼之手归于自然矣。”

任何看来玄奥的境界都是可以通过有意有法—借助多方向的修养条件而逐步达到的,只是历来画家因受种种主客观条件所限,很少能臻此境界罢了。作画入手全靠有形迹可寻的法度(意在其中)进步,这是“形而下”的功夫;再往后发展就要靠“悟性”了,这就是艺术思想的功夫,需要多方面的知识修养,涉及美学、哲学,这阶段就是“形而上”的功夫。古人说:“形而下者为器,形而上者为道。”借助“形而上”的素养就可能在画面的一般形象中体现出一些微妙的美。人雅气画也雅气,有这一点和缺这一点大不相同,差之毫厘,谬之千里。这微妙之处就在于它可引起观众种种“若即若离、若此若彼的美的联想而产生无穷的回味”。其中所绘意象形迹美引起回味联想,可称“神韵”,形迹之间关系美引起回味联想,可称“气韵”。二者统称之为“韵味”。菜为了果腹是“形而下”,而色、香、味的口眼鼻享受则近乎“形而上”。高明的厨师不但注重营养成分,更注意色、香、味,特别是味,常在“清淡”二字上下工夫,慎用重味的调料。茶道也如是,大碗茶是为解渴,清淡的龙井才有细品的余味。以传统戏曲为例证:只按板眼、唱词傻唱没意思,需在行腔用字的微妙变化间作文章,言菊朋唱得似乎全不用气力,但细听细品极有味道。

必先有人品而后才有画品,因为艺术是作者人品、思想、性情的自然流露,甚至是无意中的流露。一切虚伪、卑劣的心术,庸俗的思想,皆与真美善的艺术格格不入。尝观在艺术之外过于“精明”者,其画总不免有浮华、浅薄、拘谨、凝滞与哗众取宠之气息,这是内在气质使然。齐白石老师在画画之外一辈子像个傻子似的,老来又常常天真得如同孩子一般,作出画来则笔笔拙趣横生,若天籁自鸣。

李苦禅 临赵佶《鸲鹆图》 纸本水墨款识:临宋赵佶《鸲鹆图》。苦禅。钤印:苦禅(朱) 死无休(白)

李苦禅 临徐渭花鸟 纸本水墨款识:人道青藤是前身。禅作。钤印:苦禅画印(白)

在香港讲学时,有人问到为什么古来写意大师常如疯子白痴?这除了要想到他们的社会处境之外,还可以从郑板桥的话中去理解。板桥说过,学聪明难,从聪明入糊涂更难,难得糊涂。他有这种理想,但画上还没达到这种境界。他的竹无论是“胸有成竹”还是“胸无成竹”,其用意、法度皆很明显,而青藤的画才达到了“难得糊涂”。杨小楼的戏老年也如此,他的唱腔有时仿佛离了板眼—似散又不散,那劲头很难拿啊!

唱戏、画画如种粮的,听戏、看画如吃粮的,我们有多少功夫都是后台的事,上了台可别叫台下的替你担心使劲。台后不管你流过多少汗,上了台就要恬然自若,轻松洒脱,干净利索,若咬牙瞪眼地打出手翻跟头,声嘶力竭地念唱,只管一招一式地走过场便没戏了,那显得霸气、粗野气。凡名角上场似乎全不用心、不用力,轻松自然,浑若天成,反倒令台下观众出神入境了。

在大自然中要注重培养丰富的形象感,以便在绘画中有意无意地“移花接木”,综合创造。如在画浓墨荷叶时加进了烟云浩渺的感觉,则可以在荷之外别有一番“墨渖犹湿的生机”,而这种画外之妙常是不自觉而出的,若一味刻意求之,则形迹尽露,气滞神凝,绝无气韵可言。过分强调任何技巧之妙就必流入耍弄技术而脱离内容的邪路之中,这是“偏执见”的结果。因此,掌握这“有意无意之间”方入妙境。

达到画面气韵生动的一项重要因素是重视空白,计白当黑。禅宗讲的”悟空”—这“空”不是“无有—完空”,而是“有空”。另外在太极图中黑白交旋,且黑中有白,白中有黑。所以大写意画常常利用笔墨间大大小小的空白作文章,或利用笔墨形迹的相互浸涵衬托,使各部分笔墨呼应有致—使空白处“笔不到而意到”。这是“无墨处求画”“无佛处求尊”的修养所致。程派的拖腔往往听之似有,追之若无,心往神怡,回味无穷,实在是“此时无声胜有声”。同样道理,言菊朋有时字字断开来唱,这断处似断非断,似连非连,断而不空,反倒更有韵味。《让徐州》那段“众诸侯分那疆土他们各霸一方”即如是。

李苦禅 拟八大山人 纸本水墨款识:落墨即拟八大山人雪个僧。知者亦为可观乎?苦禅作,为之一噱矣。钤印:李英之印(白) 励公(朱)

作者的性情既然可以自然流露于作品,那么好的作品自然也会对观众产生一种好的影响。作画要求真、美、善,善为至高。一兰一竹并非只授人以兰竹的真与美,更可陶冶人以善—以无形中的“美育”引来美德,或曰美的潜移默化(成教化)。此境界乃韵味、天趣、心画的集大成者,是形而上的最高表现。德育当然非常重要,但美育的深刻教益作用绝非德育可以完全代替。德育往往带有强制灌注的意思,而美育则是自然渗入受教者的心灵。所以,高尚的画乃是美育的最佳教材之一。

“楷书”字义是“楷模书体”,一个时代的书写楷模,所以可以称篆是秦的楷书,隶是汉的楷书。

练字须有楷模,就好像咱们从小学父母说话,都是从前辈那儿学来的。练字、学书法也是一个理。

比如可以第一步写汉隶古篆,第二步写晋唐楷书、行书,草书是书法艺术最高的发展,尤其是狂草,气魄最大,艺术性最高。我收藏了一副明朝书法家的草书对子,写的是“酒渴思吞海,诗狂欲上天”,那草书就有这种气魄。

有一次我在王府井画店书法门市部看到我的草书大条幅前有位外国人一个劲地看,我上去问他:“您能看懂中国字吗?”他说:“我一个中国字也不认识。”我问:“那么您在看什么呢?”他说:“我觉得这里头有音乐的美。”我乐了,说:“您在观音哪?”你看,中国书法里有“观音”。

吴道子画佛光,一笔一个大圈,不用圆规。后来,画家画佛光,画月亮也是一笔圈成,又圆又活,没笔上的功夫、书法的功底干不了!

用笔要体会“无往不复”“无垂不缩”的力量,这是《易经》上的道理,不练书法体会不到,反倒用笔无力、浮漂,要不就僵硬、板滞。

书法必先有人格,才有书格。

书法是一辈子的功夫,不可间断。不练书法,很难画中国画,更别说作写意画了。欧洲人是“画画”,中国人书法入画,高了,是“写画”,不说“画兰画竹”,只说“写兰写竹”,又说“一世兰,半世竹”,从兰竹上最能看出书法的功力和修养。八大山人的书法是王羲之以后第一人,所以他的兰、竹非常高逸,写出的荷杆也是绵里藏针。

书至画为高度,画至书为极则。我的字是画字,我的画是写出来的。齐老师的月季有一幅画得最好,完完全全是用草书笔法蘸洋红写出来的,再用淡红一破,味道高妙得很!梁楷那衣纹全都是用草书写出来的!青藤是草书笔法入画;八大山人是用《瘗鹤铭》写王羲之,以篆笔写《兰亭》,又入了画;赵之谦用魏碑笔法作写意;吴昌硕用《石鼓文》笔意入画;齐老先生也如此,不过他练的是《汉祀三公山碑》《吴天发神谶碑》和李北海的行书。不练书法就别想画好写意,这书法一门,是活到老,练到老;因为写意、写意,它笔笔全都是写出来的!若没书法底子,只是画出来,描出来,修理出来,便没魄力,不超脱,显得俗气。

京剧是中华传统文化艺术之综合,故不知京剧无从画好中国画。

京剧剪裁时空,虚实相照,藏露相生,如同国画构图;京剧手法洗练,造境幽深,美如写意,近似国画笔墨手段。方寸之地,变成人间大宇宙,舞台上纵横俯仰,动如疾风,静如止水,一招一式,曲中有直,直中有曲,构成千姿百态的画面。

京剧是写意的戏,写意之理当在其中,不知京剧就很难明了写意画。所以在1930年,我在杭州艺专教国画的时候,率先把京剧艺术带到写意画课的教学上来,师生自报角色,我演武生武花脸,程丽娜(刘开渠先生的夫人)演老生……,不卖票,自演自观摩,师生同台,又不分台上台下,不为票戏不是玩,是亲身体会这写意美的道理。那年月,力倡美育的蔡元培先生就主张把戏剧领进校园。我先把京剧领来了。

哪个画画的也不敢保证自己一辈子能画好画,但要保住自己做好人。到老来一回想,这一辈子还算勤勤恳恳,与人为善,不曾参与过任何伤天害理、不利于国家、不利于人民的事,就是画不好也问心无愧了!

你看着祖国大好河山,看着祖先留下的宝贵文明,你能不爱国吗?

多少古人,真了不起,不为名,不为利,也不为当官,只是苦干,才造就了中华民族的灿烂文化。为名利作画,画格、人格越来越低下。

沽名钓誉,巧伪而不择手段者,则人画俱卑劣。也有名人品题的,买主出过大价钱的,某些人就认为这是好画,其实不然也。

雅的艺术要靠作者在平日培养雅的气质。焚琴煮鹤之流是与“雅”字没缘分的。

学画别学成习气,国画没学好先学会孤芳自赏;油画没学好先学来洋气,说中国话非加上Ye s、No不可;刚出点名就学来风流名士架子,皆是恶习。做人治学问皆要朴实、实在。

礼义廉耻,不能都说成是封建的、要不得的旧东西。难道一个作者无礼、无义、无廉、无耻才好?还是要讲究精神文明,现在不是要求“五讲四美”吗?

人对艺术品常是凭感情去看的。岳飞遇害后,手迹难存。后人出于敬仰,伪造他的手迹,后世也当真迹保存。赵高是宦官,本无女儿,但硬是由编戏的编出个赵家女儿来,在京剧《宇宙锋》里替后世老百姓们把卖女求荣赵高痛痛快快地骂了一顿,并无一人对她的来历过分去较真。冤死的李慧娘也要在戏里变成鬼来教训仇人贾似道一番,不然,观众不解气!

同行之间在艺术上要竞争。不竞争,没发展。但是别斗争,一斗争,心灵便易不善。

谈八大山人

明末清初之际,动荡不安的历史和灾难频仍的生活,造就了一批抑塞不拔的文人。他们或追往事、或思来者,皆发之为文;或隐遁山林,或啸傲云烟,寄情于书画,成为美术史上的怪杰。其中有两位身世相近,友情极好的大师:八大山人和石涛。在艺术上绝不苟合取容、从俗沉浮,他们的绘画作品与同时代的“四王”派院体画分道扬镳。他们的艺术思想如古木葱笼,长青不败,影响所及,三百年来领袖群伦,为画坛推为革新的巨擘。先师白石老人每与我谈及八大山人,其感佩之情,无不溢于言表。

八大山人原是明朝宗室,明太祖朱元璋第十六子,宁献王朱权的后裔。1626年(明天启六年)生于南昌。1644年(甲申)清兵入关,李自成失败,明朝覆亡。其时八大山人年仅十九,从此结束了他早丁末运的贵胄生活,成为一个辞根飘蓬者,一度为僧,后为道士,在南昌建青云谱道院。他为了躲避灾祸,隐姓埋名,原名朱耷,曾自称朱道朗、良月、传綮、破云樵者、刃庵、个山、个山驴、人屋、驴屋、雪个和我们熟知的八大山人。至于牛石慧,有人考订为八大山人之弟,然不足为信,我以为这也是他早年的代名。

“甲申之变”不惟在中国历史上打下了深深的烙印,也给八大山人带来了个人的国破家亡之痛。他的艺术内向探索的结果,使他悲愤凄凉的心灵像一面寒光逼人的镜子,在极凝练的形象、极菁萃的笔墨之中,得到深刻地体现。那是徘徊悱恻的吁叹,是内心巨壑里隐隐的呼喊,因此在冷逸的艺术形象中蕴含着奔突的热情。他的画之所以感人,就是由于他的笔墨真正能表现其哀乐,非为画而画。

中国写意画,以五代徐熙为滥觞,宋代石恪、梁楷、牧溪(法常)为开山祖。至明季白阳山人、徐渭出,则更臻成熟。八大山人以奕世之才,于笔墨集先贤之大成,而又为后来者广拓视野。中国画以笔墨抒写物象,其文野之分,相去正不可以道里计。中国之文人画到八大山人,在笔墨的运用上达到了前所未有的高度。诚如荆浩《笔法记》所云的“心随笔运,取象不惑”“隐迹立形,备仪不俗”。如此精萃的笔墨,一点一画,旨在发摅心意,是其意匠惨淡经营所得,决非言之无物或心欲言而口不逮的画家所可梦见。有史家云:“八大山人欷歔饮泣,佯狂过市,其所为作,类皆醉后泼墨……”凡此种种评论,大体由于对笔墨之道无切身体会之故。八大山人的画面笔简意密,构图精审,足证其神思极清醒、态度极严肃,毫无漫泐之处,故能达到剖裂玄微,匠心独运,观于象外,得之寰中的高远境界。

八大山人的笔墨清脱,他把倪云林的简约疏宕、王蒙的清明华滋推向更纯净、更酣畅的高度。那是一种含蓄蕴藉、丰富多采、淋漓痛快的艺术语言。古今中外,凡能有八大山人这种绝妙手段的画家,便堪称大师。对于狂肆其外,枯索其中的写意画家,八大山人的用笔更足资龟鉴。中国泼墨写意的要则原来是绵里藏针,绝不能以生硬霸悍为目标。

八大山人慎密的构图,是所有写意画家应该追求、应该探索的。我一生最佩服八大山人的章法。其绘物配景全不自画中成之,而从画外出之。究其渊源,当是南宋马、夏的遗范。八大山人的画意境空阔,余味无穷,真是画外有画,画外有情。他大处纵横排奡,大开大合,小处欲扬先抑,含而不露,张弛起伏,适可而止,绝不现剑拔弩张、刻意为工的痕迹,真正达到了神遇迹化之境。

在构图的疏密安排方面,八大山人做到了大疏之中有小密,大密之中有小疏,空白处补以意,无墨处似有画,虚实之间,相生相发,遂成八大山人的构图妙谛。而他的严谨,不只体现在画面总的气势和分章布白上,至如一点一画也做到位置得当,动势有序。最后慎重题字,恭谨盖章,天网恢恢,疏而不漏,使我们悟到苏东坡的所谓“始知真放在精微”,真乃一言堪为天下法。

八大山人的取物造型,在写意画史上有独特的建树。他既不杜撰非目所知的“抽象”,也不甘写极目所知的“表象”,他只倾心于以意为之的“意象”。故其所作鱼多无名之鱼,鸟常无名之鸟。八大山人是要缘物寄情的,而他画面的形象便是主客观统一的产物。由于八大山人对物象观察极精细,故其取舍也极自由。他以神取形,以意舍形,最后终能做到形神兼备,言简意赅。我常称大写意画要做到笔不工而心恭,笔不周而意周。八大山人便是这方面无与伦比的典范。

八大山人的书法博采众美,得益于锺繇、王羲之父子及孙过庭、颜真卿,而又能独标一格,即以他用篆书的中锋用笔和《瘗鹤铭》古朴的风韵所摹王羲之《兰亭帖》而言,其点划的流美,及其清新疏落、挺秀遒劲的风神,直可睥睨晋唐,侧身书法大师之列。

八大山人的时代和他的遭遇,造成了他艺术情调的“墨点无多泪点多”,自有他难言的隐痛,加上他卓越的造型能力,渊博的学识,都有助于他在艺术上的成就。他在画面上的物象,透露了他性格的诸方面,如孤傲、澹泊、冷峻等等。今天我们读八大山人的画,在这些方面已少共同的意向。

先师白石老人崇拜八大山人,不是因循其法,而是取其创造精神。白石山翁又叮嘱后人道“学我者生,似我者死”,所以我毕生追索的目标,也是要突破古人窠臼,自辟蹊径。艺术总需要一代代有志之士竭思尽虑,不断创新。“问渠那得清如许,为有源头活水来。”我民族之绘画自有其源,亦有其流,我们的责任是让这传统的源流,永远在发展中涌进,以使畅流不腐,永保清涓!

李苦禅 松树双鸦图 180×47cm 纸本水墨 1927年款识:丁卯夏,禅。 青年时所作,齐门画法亦步亦趋,尚未越其矩矱耳。松针细长,松身作长环,先师白石翁所轫创也。辛酉春二月,屈指此画已五十三秋矣。八四叟苦禅记。钤印:李英(朱)

画戏不解之缘

我画了一辈子画,也喜欢了一辈子戏,尤其是京戏,与我的艺术生涯结下了不解之缘。

早在少年时代,家乡常演“大台子戏”—河北梆子或京戏。尤其在修庙完工之日,要把新塑神像两眼(黑琉璃球)上的大白擦净:顿时二目炯炯,谓之“开光”—这个日子煞是热闹非凡。“开光”仪式那天庙前要唱好几天戏,周围几十里的老乡都赶来观看,我自不例外。从此便对艺术产生了强烈的兴趣。

我22岁那年赴北京学艺,进了“国立艺专”,正式跻入了美术界,但对京戏仍然有着浓厚的兴趣。

为了深入了解京戏,我常找行家来说戏,自己也试着“粉墨登场”。曾请杨派的丁永利先生给我说过戏,也和侯喜瑞、高庆奎、李洪春诸先生有过交往,不时聊起戏中的奥妙,受益良深。1930年在杭州任教授时曾在杭州艺专业余剧团上演的《白水滩》里扮十一郎。记得在《别窑》里扮薛平贵时,凭着自己的体会杜撰了一个上马的身段,竟然博得了一个满堂采,实出意外!那时我还常去西子湖畔“活武松”张英杰(盖叫天)家聊戏,亦获益非浅。

抗战时期,我辞去一切职务,卖画为生之余也不忘学戏。这既是爱好,也是一种精神寄托。那时我常在前门老爷庙中,请武票纪文屏先生和短打武生票友刘俊甫先生说戏。由于刘先生常与谭鑫培等名角交往,肚里戏很富。另外对老生戏我最尊崇刘鸿声那高亢激越的唱腔。那时我的嗓子还好,常在庙里仿着刘派唱腔吊嗓子,招来不少人看热闹。我还壮着胆子扮过武戏《铁笼山》的姜维。这种“票戏”的实践无形中滋养了我的绘画。

抗战胜利之后,我时常请尚和玉先生给我说戏。他人品甚好,没习气,没架子,诲人不倦。就是我穷的时候他也断不了来看我,每回来还没进门就是一嗓子:“苦禅在家吗?”音若洪钟,四邻都能听见。

我最后一次“票戏”是在62岁那年,在中央美术学院工会剧团上演的《回荆州》一折里扮了一场赵云,厚底、硬靠的老路数“起霸”还算是勉强作下来了。

时至今日,我对以京戏为代表的传统戏的感情不仅毫不淡漠,而且历久弥深。因为我深切感到,京戏是“写意的戏”,是很高度的综合艺术。要想画好中国画,除了打好一切有关的基础之外,最好还得懂点京戏。中国写意画早已达到了追求气韵(神韵)的高度艺术境界,倘不知京戏,则很难体会到这种深邃的境界。譬如,京戏的本子原是一定的,程式要求也颇为严格。对此,艺术修养差的则只在路数上下功夫,做些“形而下”的表演过程,于是徒见其形,了无戏味。反之,那些造诣甚深的名角,则会在同样的一板一眼、行腔用字间以似有若无的微妙变化给人以别开生面、余味无穷的感受。其美妙之处真是无之不可、寻之又“无”,已达“形而上”的高度了。在狂草艺术行笔使转的龙蛇竞走之间,在书法笔趣入画的大写意笔墨中,也有类似的情形。如此神韵,只是就画论画便不易觉察,倘以京戏艺术与之相互参照则很便于体会。你若细心地品赏言菊朋在《卧龙吊孝》与《让徐州》中的唱段之后,就不难体会出大写意干淡墨中,笔断气不断、“笔不周而意周”的韵味。特别是《让徐州》中那句“众诸侯,分那疆土他们各霸一方”,实在是神韵充溢,痴醉心田。此外,尽管京戏表演如同写意画一样需有深厚的功底,但绝不愿意在台上(纸上)显功夫,露“花活”,而追求自自然然归于化境。当年杨小楼上台好象不愿使劲似的,架式似散漫又不散漫。唱念也不觉用力,但诸般表演皆在体统之中,顺理成章,洒脱大方。虽不求台下惊叹其功夫,却可给人以天籁之美的怡然享受。正如写意大师八大山人的行笔仿佛于不思不勉中得之,却恰如“棉里藏针”。或云写意笔墨之中有一番“内家拳”的“太极气”。“形意拳”大师王芗斋先生说“形不破体,力不露尖”,即近此意。

李苦禅 竹石图 纸本设色 1972年款识:苦禅作钤印:苦禅(朱) 割云(白)

艺术需授人以真、美、善。好的京戏尤重扬善抑恶,褒忠贬奸。有个演秦桧的被台下的飞茶壶打破了头,但群众从中了解了一些历史,辨明了是非曲直,却深受教益。写意画虽多属无题之作,但也寄托了作者之心。我曾有感于周总理的平凡而伟大,在巨幅墨竹上题道:“未出土时便有节,待到凌云尚虚心。”以竹来赞喻周总理的人格、品质。为了强调这方面的意义,我多次向学生们提到京戏《连陞店》里那丑扮的店家,他得知原先自己瞧不起并百般污辱的穷书生王秀才突然中了举,连忙将他父亲的衣服送来,亲自为“王大老爷”穿上,穿了一支袖还不放心地问:“你姓王还是汪?”待确切无疑之后,才穿上另一只袖,尔后倒退几步大哭说“您穿上先父这身衣裳,简直就象我爸爸活着一样”,真把势利小人骂得痛快淋漓!当然,画好画尤须先有人格而后才能有画格。梨园行的从来都讲究个戏德,无此则没人理他了。干艺术的若目无群众,汲汲名利,巧伪钻营,自吹自擂是无以提高格调的。盲目崇外,了无民族自尊心也是与艺术无缘的。心灵不美,遑言善美?

我们还可以明显看到,京戏虽是从历史生活中来的,却不是把生活原样搬上舞台。它从行头、把子、道具、扮相、脸谱到唱、念、做、打,都与生活迥异而大大地夸张、规范、装饰化、舞蹈音乐化了。其中吸收了许多传统艺术成分,变成了一种综合的时空艺术,从而加强了艺术感染力。大写意也绝不以写真为极则,乃将意中的美形象归纳、选择、改造、综合,“妙在似与不似之间”;画家应是自己画面的上帝,可创造自己意中的万物,古人谓之“意象”。譬如齐白石的“虾”世上没有,它是大对虾与小河虾综合的形象。我画鹰即循此意,将几种鹰、雕之雄猛健美之处合而为一。当年仅为研究京戏的造形,我曾用了几十年功夫搜集脸谱,也自画过脸谱,以备出版成册,而今虽已损失大半,但它对我的深远影响却不可磨灭。

梨园名角们很重视多方面的艺术修养。当年余叔岩、时慧宝、王瑶卿的书法,荀慧生、尚小云的山水都不错。这会儿,张君秋、李万春二位也常在联欢时即兴挥毫。中青年一代的小生肖润德力宗齐派的大写意,“小花脸”李竹涵也在书法和戏曲人物上很下功夫,皆取得可喜成绩。作为写意画,历来最忌胸无点墨。古来写意画往往以诗的气质作画,大写意是多方面修养的结晶,殊非“傻小子睡凉炕,全凭气力壮”。

京剧艺术可供我们画者借鉴的东西实在太多了,远非一篇拙文可予概观。可惜在年轻一辈中,京戏倒不如一些甜俗曲子吃香。若长此下去,非但京戏发展有碍,对于此辈的精神气质也有渐失民族大雅之虞。

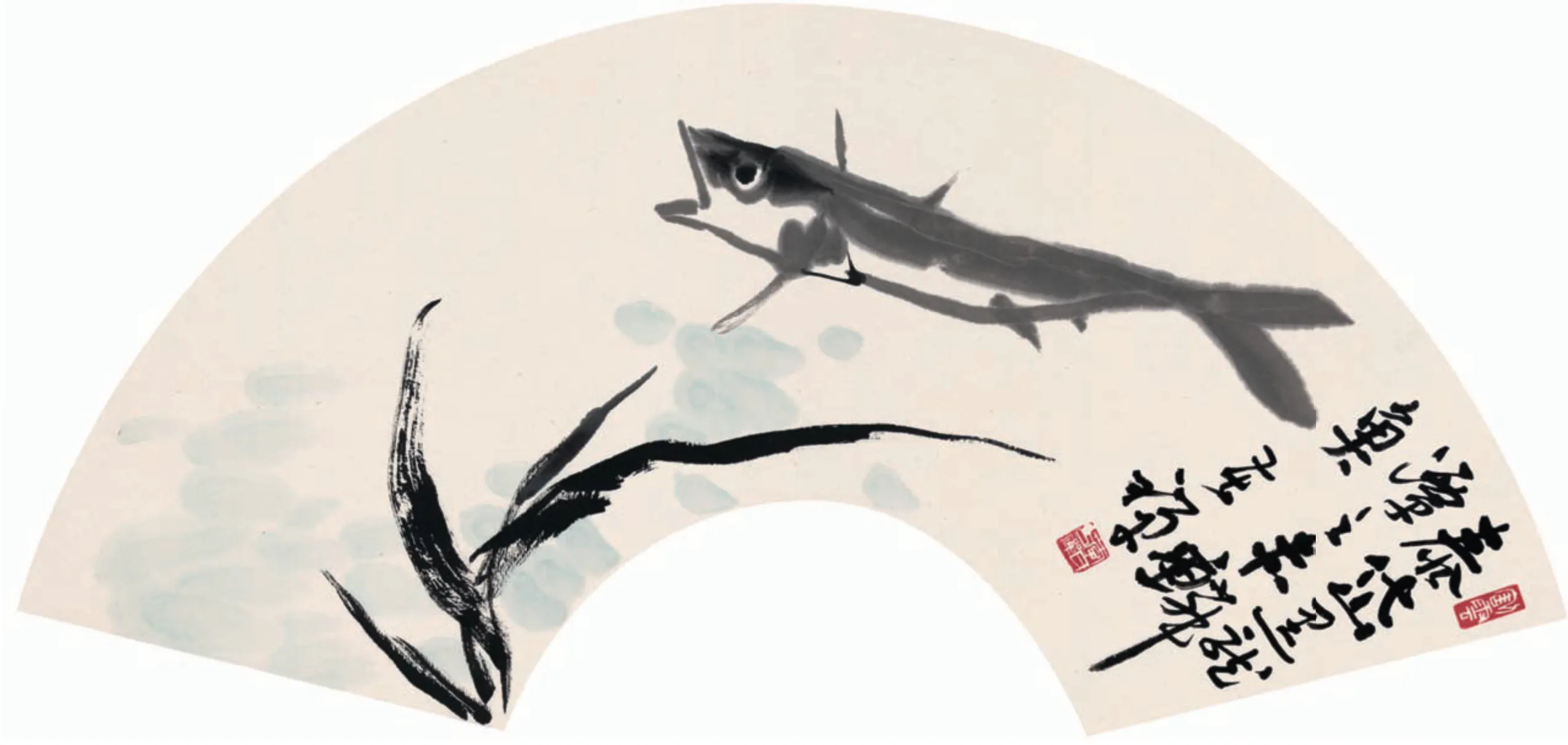

李苦禅 泰山之鱼 纸本设色 1972年款识:泰岱黑龙潭之赤鳞鱼。苦禅。钤印:李氏苦禅(白) 割云(白)

论画鹰

“外师造化,中得心源”乃中国绘画传统的精髓。

余少时幸得白石恩师启示,初师国画即陶冶于乾坤造化之中。蒙恩师赠诗,谓余“深耻临摹夸世人,闲花野草写来真。”(1924年)

当是时,余笔下画材并非有闻必录,乃择选近余性情者反复写生,深入研讨,以理绘形,以意取神,兴酣之际,造化“无形”融于我心,意象“无意”浚发于灵台。凡苍鹰、灰鹭、渔鹰、寒鸦、八哥、山雉、沙鸥等,常来笔端,而足堪舒意畅怀者当属雄鹰为最也。

鹰之为物,威猛雄健,袭狐鼠,奋苍穹,展羽翱翔于云霓之间,驻足独立于天峰之巅。形踞一隅而神往河汉,敛翼一时而抟击万里。故余笔下之鹰,已将鹫、雕、鹰、隼之属合于一体,显其神魄处着意夸张之,无益处毅然舍弃之。

须知,在大写意的传统造型观念中,从不追寻极目所知的表象,亦不妄生非目所知的抽象,乃只要求以意为之的意象。昔白石翁画虾,乃河虾与对虾二者之惬意的“合象”。世间虽无此真物,而唯美是鉴的观众却绝无刻意较真的怪异。余常书“画思当如天岸马,画家何异人中龙”。我等画者实乃自家画的上帝—有权创造我自家的万物,意之所向,画之所存。余画雄鹰,乃胸中众鹰之“合象”—庄生之大鹏是也!

“大鹏”既生,遂淋漓落墨,信手涂抹,随意泼洒,实则笔笔皆需“写出”而非“画出”。写者,以书法笔趣作画者也。昔梁楷、法常、青藤、雪个、老缶、齐翁无不如此。故余常示学生云“书至画为高度,画至书为极则”,若此,则笔墨不唯现出雄鹰之美,亦笔笔生发其自身随缘成迹的墨韵之美。写意笔墨倘臻此境,直可“肆其外而闳于中”矣。

然庄子云:“既雕既琢,复归于璞。善夫!”如上一切劳心用意,流年一切笔下功夫,皆须寓有意于无意之中,蕴有法于无法之内,方能浑然一体,步入化境。笔飞墨舞之时,安知鹰为我耶?我为鹰耶?

又闻贤者因时而行藏,灵禽择枝而栖宿。若鹰之伦,非松柏巨石而不栖,非同族本属而不侣;伴流云,瞻群峦,聆瀑音,屏碧嶂,英视瞵瞵直射斗牛,振羽熠熠反照青辉,直如猛士配虎贲,骋龙骏,临沙场,方益显气壮山河之雄魄也!而曾见有人以牡丹配鹰成画,直如置壮士于闺阁之中矣!忆白石翁每语余曰:“通身无蔬笋气者勿画笋。”以之参诸画鹰能不悟乎?

李苦禅 江南景物 98×180cm 纸本设色 1981年款识:江南景物。江南多阴雨,故鱼虾丰产而水禽亦因群居之,若鸭凫鹜鹭等等是也。夫水禽与农民无害,所以渔樵亦无有害之者。昔居江南设教,日生活于鱼米之乡中,观水禽之动态,芋茨菱荷之生状,夤此多写为画图。庚申冬末,八四叟苦禅。钤印:苦禅(朱) 欣逢盛时(白)

诗人缘物寄情,画者亦如是。但不可释之为彰明昭著的图解,更不当流之于曲意穿凿的陋习。观画思人,思人观画,三复如是,则不难感到林良画鹰的古穆,八大画鹰的孤郁,华嵒画鹰的机巧,齐翁画鹰的憨勇,此所谓画如其人是也。

余一生坎坷,饱历沧桑风云,至老年才得欣逢盛时,胸中所快,唯期祖国励精图治,奋发振兴。是以笔下雄鹰乃日趋增多,或展于公共场所,或刊于书报,或赠于朋友,时人谓余画鹰尚有时代气息,余不自知,唯愿于“鹰”之上,多题“远瞻山河壮”之句,“鹰”当会我意矣!■

——兼论徐渭对“写意画”概念的提出