阶梯式心理护理对突发性聋患者焦虑抑郁情绪、睡眠质量的影响*

张梦如 陶宝鸿 韩秋花

突发性聋在临床上属于常见的耳科病症,其通常也被称为“特发性聋”[1,2]。相关统计结果表明[3,4],中国患该病症的患者数量在10 万人左右,突发性聋大多发病较突然,除耳聋外还伴有耳鸣、眩晕及恶心、呕吐等症状,严重影响患者的听力和视力,而患者此情况下,担心疾病无法治愈、害怕自身无法正常生活,随着病程延长,来自各方的压力让其产生负性情绪,影响疗效、降低预后效果。常规护理模式未能兼顾患者的心理变化,而突发性聋患者若存在长期负性情绪,可能会导致睡眠质量变差,继而影响疾病的康复;阶梯式心理护理是一种新的心理保健服务模式,为患者提供了三个以上步骤、不同强度的循证措施,在初始阶段,需要对患者采取一些成本较低且强度也较容易接受的干预;当干预后患者仍存在或心理问题恶化时,则需要根据实际情况采取进一步的类似问题解决疗法(Problem solving therapy,PST)、甚至药物治疗等强力干预措施,以保证患者的心理康复[5]。PST 疗法属于认知行为疗法中的一个重要方法,该方法最早出现于20 世纪60 年代后期以及70 年代初期,认为人们对问题的知觉态度直接影响人们解决问题的策略以及效果[6]。阶梯式心理护理模式通过三步以上的循证措施,逐步解决患者在康复过程中心理、生理领域的多方面问题。本研究将阶梯式心理护理应用到突发性聋患者的护理中,以期为临床护理实践提供参考依据。

资料与方法

1 一般资料

现从2020 年1 月~12 月随机选择80 例突发性聋患者作为研究对象,随机数字表法分为两组各40例,随机方法,按照随机序列编码制作成80 个不透明的随机信封,信封外标有患者就诊顺序编号,信封中有纳入患者的组别,在确定患者入组前,随机信封不得拆封。盲法实施,本研究为开放型试验,仅对数据测量和分析人员设盲,不对干预措施实施人员、患者设盲。观察组,男性25 例,女性15 例;年龄37~74 岁,平均(54.41±7.23)岁;平均听阈(71.65±9.33)dB HL;体重指数(BMI)20.67~23.92kg/m2,平均(21.82±0.54)kg/m2;对照组,男性23 例,女性17 例;年龄41~70 岁,平均(55.88±7.61)岁;平均听阈(71.92±10.41)dB HL;BMI 20.77~24.08kg/m2,平均(21.63±0.41)kg/m2,两组患者年龄、平均听阈等一般资料比较无差异(P>0.05),可比较。纳入标准:①符合美国耳鼻咽喉头颈外科学会2019 年发布的《Clinical practice guideline: sudden hearing loss》[7]中突发性聋的诊断标准;②初中以上学历,交流无障碍且能独立完成评估问卷;③本研究经医院伦理委员会批准,患者及家属自愿签署知情同意书。排除标准:①合并高血压或糖尿病等基础疾病,不能进行有效控制;②妊娠或哺乳期女性;③合并精神系统疾病。

2 方法

2.1 对照组

所有入组患者均接受常规护理,首先是快速建立健康护患关系,由于患者诊过程需要长期服药且定期随访,因此需要医护人员有足够的耐心及同情心,取得病患及家属的信任,其次采用多种模式(宣传手册、微信平台等)进行健康宣教,提高患者对于疾病的认知程度,有利于患者配合治疗。同时还应该对患者的起居及饮食习惯进行指导,以低热量、高维生素、低盐饮食为主,且需要避免长时间手机通话及噪声环境。

2.2 观察组

在对照组基础上联合阶梯式心理护理,目前国际上对阶梯式心理护理尚没有一个标准的定义,通常被概念化为“金字塔”,从模型底部到顶端,治疗强度逐步加强,患者数量逐步减少。本研究干预有效标准参考文献[8]自评焦虑量表(SAS)<50 分和自评抑郁量表(SDS)评分<53 分,①临床观察:自患者入院,护士仅与患者常规建立护患关系,评估患者焦虑或抑郁症状进展情况,症状消失者停止干预,干预无效者则实行②干预;②指导性自助:采用PST疗法,每周通过微信或电话10~15min 分阶段针对性指导,就患者遇到的问题及关注点,并分为三类,即相对重要的问题(如,疾病对工作的影响),重要且可控的问题(如,治疗后社会活动恢复)、重要但不可控的问题(如,疾病严重程度)[5],由护师根据PST 六步指导患者(明确定义和问题,设定目标,头脑风暴产生所有解决方案,讨论优缺点,选择最佳解决方案,实施,评价效果)解决重要且可控类的问题,保持患者的参与动机,疏导相对重要类的问题、重要但不可控类的问题带来的心理困扰,1 周后评价干预效果,症状消失者停止干预,干预无效者则实行③干预;③面对面PST:由具备心理咨询师资治的护师实施个体化PST,短期干预每周1 次,45min/次,注重教授实用技能,指导患者控制耳鸣,采取屏气、搓手、塞耳等自我治疗方法,改变消极认知,激发患者建立自信、恢复自我效能,1 周后评价干预效果,症状消失者停止干预,干预无效者则实行④干预;④专业心理干预:负责护士负责联系精神卫生科医师制定心理治疗方案并监控结果,每周将患者转至心理咨询师进行2 次心理治疗,1 周后评价干预效果。两组均进行为期1 个月的护理。

为获得严谨真实的研究结果,本课题从以下方面进行质量控制,通过系统全面的总结阶梯式心理护理相关文献、国际临床实践指南在该病或其他领域的应用情况,初步制定“突发性聋阶梯式心理护理”方案,并涵询相关专家的意见和建议,进行“突发性聋阶梯式心理护理”方案修正,确保研究设计的科学性;同时,本课题统一对干预人员进行“阶梯式心理护理”专题培训,保证组内护理人员熟练应用SAS、SDS 量表,熟悉PST 疗法的基本流程,确保组内人员均通过阶梯式心理护理”专题培训结业考试;同时,保证组内具备心理咨询师资治的护师可以单独进行一对一“突发性聋阶梯式心理护理”PST干预。在每周组会组内人员进行数据汇总。在患者住院期间进行第①阶段干预,出院疗养阶段按照患者反馈情况依次实行②③④阶段干预,其中②可在家进行,③④在医院进行,护理中各项量表评估、心理干预均在医院进行。

3 观察指标

①两组治疗依从性比较。护理干预1 个月后,从饮食控制、服药、定期复查、规律作息等四个层面对患者的治疗依从性进行考察,以完全做不到计1分、偶尔能够做到计2 分、基本可以做到计3 分、完全做到则计4 分;②两组SAS、SDS 量表评分。护理前与护理后1 个月,由经过培训的同1 名医师对患者进行指导,当场填写问卷,每个问卷调查耗时10~15min,以SDS 量表评价患者抑郁状态,以SAS 量表评估患者焦虑程度;③两组睡眠质量比较。护理前与护理后1 个月,利用匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)评估患者睡眠质量,量表包括7 个维度,总分0~21分,得分越高提示睡眠质量越差;将PSQI 指数≥8分记为睡眠障碍,统计入组患者睡眠障碍发生率。

4 统计学方法

采用统计学软件SPSS 22.0 中处理数据,Kolmogorov-Smirnov 检验法进行正态性检验,符合正态分布的计量资料用均数±标准差()表示,组间比较采用独立样本t 检验,组内比较采用配对样本t 检验;计数资料采用百分比(%)表示,组间比较行χ2检验,将P<0.05 记为差异有统计学意义。

结果

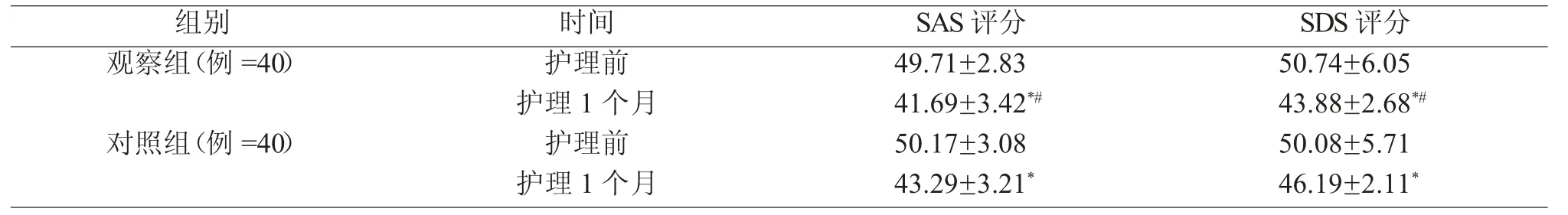

1 两组SAS、SDS 评分比较

见表1。护理1 个月,观察组和对照组患者SAS、SDS 评分均低于护理前(tSAS=11.426、9.781,tSDS=6.557、4.042,P<0.05);护理1 个月,观察组SAS、SDS评分均低于对照组(t=2.157、4.283,P<0.05),差异有统计学意义。

表1 两组SAS、SDS 评分比较(,分)

表1 两组SAS、SDS 评分比较(,分)

注:与护理前比较,*P<0.05;与对照组护理1 个月比较,#P<0.05。

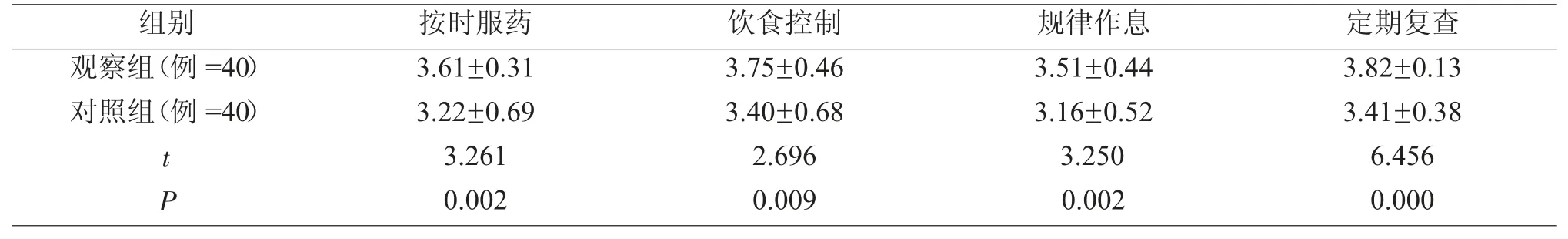

2 两组患者治疗依从性比较

见表2。观察组患者的依从行为得分均优于对照组(P<0.05),差异有统计学意义。

表2 两组患者治疗依从性比较(,分)

表2 两组患者治疗依从性比较(,分)

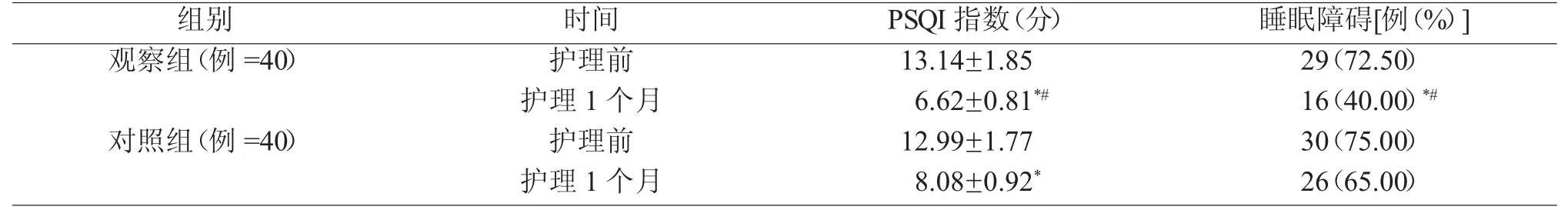

3 两组睡眠质量比较

见表3。护理1 个月,观察组和对照组患者PSQI 指数显著低于护理前(t=20.418、15.567,P<0.05);护理1 个月,观察组PSQI 指数和睡眠障碍发生率明显低于对照组(t=7.533、χ2=5.013,P<0.05),差异有统计学意义。

表3 两组睡眠质量比较

讨论

1 阶梯式心理护理能明显提升突发性聋患者治疗依从性,改善不良情绪

伴随着临床护理理论的不断更新,阶梯式心理护理方法在我国多科室多疾病领域已获得了一定的推广应用[9],这种模式可以有效帮助缓解多疾病住院患者的负性情绪,提高患者的生活质量;随着社会和心理健康问题在世界上越来越受到重视,阶梯式心理护理方法已经被应用于许多领域的心理或行为干预,在高成本的心理专家干预之前,可以对优先采取低成本干预,避免过度干预。突发性聋作为一种突发性耳病,具有发病急、进展快的临床病理特点,由于听力明显受到下降,使得日常人际交流出现障碍,进而大脑神经调节系统也随之障碍,加重患者情绪异常。由于疾病到来具有突发性,患者往往因为缺少心理准备而产生不同程度的心理问题,如焦虑、抑郁、恐惧等,在常规护理中,往往忽视患者的心理状态。因此,对突发性聋患者实施一定的心理干预措施是非常必要的。本研究首先对入组突发性聋患者进行焦虑抑郁状态评估,经过1周观察,38 例无改善者进入第二步“指导性自助”,1周后余下28 例患者由护师进一步运用面对面PST技术进行心理疏导,1 周后余下10 例患者通过精神卫生科医生进行更为专业的心理治疗。对于突发性聋患者而言,其心理稳定程度越差,越容易出现焦虑、抑郁情绪,不良的心理状态对机体内分泌、神经系统以及免疫等影响越来越显著。本研究中,观察组护理后SAS、SDS 评分均低于对照组,表明阶梯式心理护理在改善患者负性情绪中的效果显著,推测原因:护士在个体发展的基础上,制定简单的PST 培训内容,提高突发性耳聋患者的问题定位和解决问题的能力,对持续焦虑、抑郁的患者进行渐进的心理强化干预,鼓励患者对现有症状和不良反应进行不断的讨论和解决,从而缓解其心理困扰程度,积极面对治疗,与既往研究结论相似[10,11]。值得注意的是,观察组患者依从行为得分均优于对照组,提示经阶梯式心理护理的突发性聋患者的治疗依从性得到显著提升,推测原因:有效的心理护理不仅可以疏导患者的不良情绪,还可帮助患者建立康复信心,进而提升其治疗积极性和依从性。

2 阶梯式心理护理能改善患者睡眠质量

突发性聋患者发病后受到躯体疾病及心理压力的影响,高达74.6%的患者会出现不同程度的睡眠问题,而较差的睡眠质量又会进一步加重患者的心理负担,影响疾病康复[12,13]。郁晓燕等[14]的研究指出,个体的睡眠质量与身心健康息息相关,焦虑和抑郁等不良情绪会增加突发性聋患者机体内血小板凝聚的概率,影响耳内微循环、损伤耳内末梢感受器,进而影响患者的听力恢复,甚至诱发多种并发症。本研究中,护理1 个月,观察组PSQI 指数和睡眠障碍发生率明显低于对照组(P<0.05),提示经阶梯式心理护理的突发性聋患者睡眠质量得到显著改善,其效果优于常规护理方法,推测原因:经阶梯式心理护理的患者服药、复查依从性更好,更愿意遵从医嘱进行饮食控制和规律作息,因而睡眠质量更高,出现睡眠障碍的例次显著减少[15,16]。

综上所述,阶梯式心理护理有助于改善突发性聋患者不良情绪,提升治疗依从性和睡眠质量。本研究受限于护理时间较短,有待日后延长阶梯式心理护理时间和随访时间,进一步探讨此类护理方式对突发性聋患者的干预效果。