供肝脂肪变性程度对肝移植术后恢复的影响

吴小雅,江艺(厦门大学附属东方医院肝胆外科,福建 福州 350000)

据报道,我国各类型肝病患者超过3 亿人,每年有超过100 万人死于终末期肝病。终末期肝病包括各种良、恶性肝脏疾病所致的肝硬化、急慢性肝衰竭及肝癌等,而肝移植是解决50 多种引起终末期肝病的唯一治愈选择[1]。我国肝移植始于1977 年,现有移植资质的单位114 家,经过几十年来的努力,我国目前肝移植总体成功率可达96.3%~97.8%,达到了国际先进水平[2],我国器官捐献及移植的数量仅次于美国,居全球第2 位,但由于等待移植者数量庞大,肝移植的成功发展一直受着移植需求及捐赠器官供应之间的不平衡的制约。为了满足对供体肝脏的需求,许多移植中心接受扩展标准的移植物,选择性的使用包括脂肪变性供肝在内的所谓的边缘性供肝,以减少移植等待者的病死率,获得移植后的最佳结果[3]。肝脏脂肪变性是肝组织活检中常见的一种组织表现,据统计,普通人肝脂肪变性患病率约16%~31%,在重度饮酒者中可高达46%,胖人群中高达50%~80%[4-7],而尸体供肝中超过30%存在脂肪变性[8],传统上,由于脂肪变性肝脏具有一定程度的风险,一些移植中心避免使用脂肪变性供肝进行肝移植,但由于肥胖及非酒精性脂肪肝患病率的上升,脂肪变性的潜在供体也随之上升,脂肪变性供肝成为了不可避免的选择。本文就供肝脂肪变性程度对肝移植术后恢复的影响作一综述。

1 脂肪变性供肝

1.1 边缘性供肝的定义:指可用于肝移植,但具有一定程度病变的肝脏,包括:① 供体年龄>70 岁。② 在被所有地方/区域中心丢弃后提供给接受者的移植物。③ 丙型肝炎病毒(hepatitis C virus,HCV)阳性供体。④ 冷缺血时间>12 h。⑤ 劈离肝。⑥>30% 的脂肪变性。⑦ 心脏死亡供肝,这些肝脏可导致早期移植物功能障碍(early allograft dysfunction,EAD)甚至原发性移植物失功能(primary nonfunction,PNF)[9]。

1.2 脂肪变性的定义:指当肝内脂肪含量超过肝脏湿重的5%,或肝组织切片光镜下每单位面积可见1/3 以上的肝细胞有脂滴存在[10]。包括大泡性肝细胞脂肪变性(macrovesicular steatosis,Mas)及小泡性肝细胞脂肪变性(microvesicular steatosis,Mis)。

小泡性脂肪变性:肝细胞质内多个脂滴串珠样聚集,其中多数脂肪颗粒体积较细胞核小。

大泡性脂肪变性:脂肪小颗粒增加后融合成一个大的脂滴占据了细胞质大部分空间,将细胞核及其他细胞器挤在边缘。

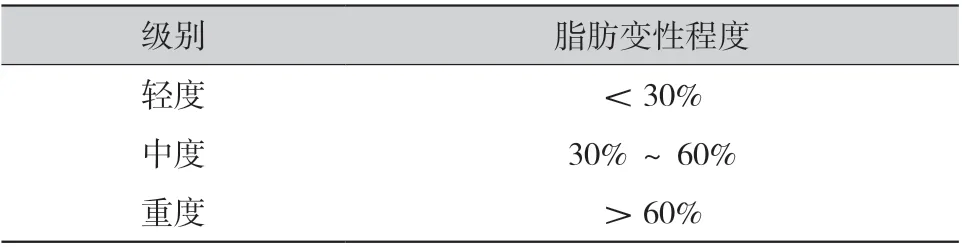

1.3 脂肪变性程度的分级:在进行移植术前,各移植中心会对供肝的脂肪变性程度进行评估,以往一些有经验的外科医生根据视觉和触觉来判断,虽然这对于判断严重脂肪变性的肝脏具有一定的可靠性,但不能准确识别病变程度较轻的肝脏。据报道,重度、中度、轻度脂肪变性宏观鉴定的阳性预测值分别为71%、46%、17%[11]。此外,一些影像学检查可辅助判断,主要有超声、CT、MRI,但只有在变性程度超过30%时才有较大价值,且影像学检查不能区别单纯的脂肪变性及脂肪肝[12]。肝组织病理检查是判断脂肪变性的金标准,HE 染色及特殊脂质染色最为常用,但由于时间限制,现术前冷冻切片仍是首选。根据供肝术前病理活检结果,可将脂肪变性程度分为轻度、中度、重度3个级别[13](表1)。

表1 脂肪变性程度分级

2 脂肪变性供肝损伤机制

2.1 微循环障碍:脂肪变性的供肝中,脂滴在细胞质内聚集所致肝细胞肿胀,挤压肝窦腔变窄增加了肝内血管阻力,从而降低了肝窦血流。冷缺血期间,大量脂滴、细胞碎片及纤维素栓子的释放,加速了微循环功能紊乱,从而导致慢性细胞缺氧的持续状态,这一过程在缺血/再灌注损伤过程发挥着重要的作用,最终导致早期移植物功能障碍的细胞损伤[14]。

2.2 细胞损伤:脂肪变性,肝窦内皮细胞肿胀成空泡状,破坏肝窦内皮的连续性,使质膜流动性减弱[15],使得质膜固化而易受破坏。冷缺血期间,肝细胞内kuffer 细胞生成增多、吞噬力增强,增加了氧自由基的来源,而氧自由基可直接造成细胞损伤、促进脂质过氧化、扰乱正常的抗氧化过程等。此外,肝移植及再灌注可知炎症细胞活化聚集释放大量炎症因子、蛋白酶及活化氧自由基,进一步加重了细胞损伤。研究表明,这些损伤的病理表现并非凋亡,而是更倾向于组织坏死[16]。

2.3 能量代谢障碍:脂肪变性,线粒体肿胀、线粒体嵴破裂、变短甚至消失,微结构破坏,使得电子呼吸链中断,ATP 生成异常,改变了细胞膜的电子流及通透性,从而使得ATP 生成明显减少。再灌注后,肝细胞储存ATP、产生还原型谷胱甘肽的能力下降,同时氧自由基大量生成促进了过氧化作用,这些都进一步加重了组织损伤[17-18]。

2.4 “二次打击”:线粒体功能受破坏、细胞色素P450 2E1 的上调、MnSOD 的多态性导致过氧化作用的增强、过氧化产物在细胞内堆积。内毒素、细胞因子、氧自由基增多及缺血/再灌注所诱导加重的炎性反应等,在由于不同病因如药物、病毒、胰岛素抵抗等所致的脂肪肝的基础上,进行一次来自细胞外的氧化打击[19],进一步加重了肝细胞缺血损伤。

3 供肝脂肪变性对肝移植的影响

脂肪变性的肝脏作为边缘性供肝中较为常见的一种,被作为扩展标准后的移植物而接受,但是不同移植中心对脂肪变性程度接受的阈值不同,主要是因为既往脂肪变性被认为是导致PNF/EAD 的重要危险因素,一般认为小泡性脂肪变性供肝影响较小,而大泡性脂肪变性则有较大作用[20],但各移植中心的结论各有不同。

3.1 对患者生存率的影响:Halazun 等[21]研究表明,包括脂肪变性在内的边缘性供肝(marginal donor liver,ML)的生存率较标准供肝(standard liver,SL)及活体供肝(living donor,LD)明显降低,ML受者的1 年、3 年和5 年存活率分别为86%、74%和 66% ,SL 移植物为 88%、80% 和 75%,LD 移植物为 90%、84% 和 80%。还有一些研究认为[22-25],大泡性脂肪变性的供肝会影响肝移植后患者的存活率。然而,一些研究认为,接受轻度大泡性脂肪变性(<30%)的肝脏不会影响患者的生存率[26-29]。另外一些研究认为,即便是中重度大泡性脂肪变性(>30%)的肝脏也不会增加患者的病死率[29-33],患者能获得良好的长期生存,但可能会增加医疗工作和成本。

3.2 对移植物存活率的影响:脂肪变性包括了Mis和Mas,但是现今仅认为大泡性脂肪变性与移植物的存活有显著相关。在Halazun 等[21]的研究中,ML 移植物(7.9%)和LD 移植物(7.8%)的再移植率显著高于SL 移植物(3.7%)的再移植率。在美国一项包含16050 例肝移植病例的研究中[34],移植物丢失率随着脂肪变性体积的增加而升高,在移植后30 d 内,移植物丢失的发生率在同种异体移植物中最低的是MaS 0%~9%组(4.0%),最高为MaS 40%~49%组 (9.5%)和 MaS 50%~59%组(10.7%),在 90 d 和 1 年的随访中看到了类似的趋势。1 年时,MaS 40%~49%组、50%~59%组和 60% 组的移植物丢失发生率最高(17.9%、20.9%和 15.4%,P <0.001)。

与之相反,Croome 等[35]的一项研究表明,中度Mas 组和轻度Mas 组和无脂肪变性组之间的移植物存活率分别没有统计学差异。中度Mas 组的移植物 1、3 和 5 年存活率分别为 79.1%、72.1% 和 66%,轻度Mas 组分别为 88.3%、79.6%、74.5%,而无脂肪变性组分别为87.8%、81.1%、75.9%。Yoon 等[36]和Wong 等[37]也认为,中重度大泡性脂肪变性同种异体移植物的接受者与轻度或无脂肪变性的接受者之间,移植物存活率没有差异。Jackson 等[38]和Steggerda 等[39]的研究则表明,高水平脂肪变性的肝脏较10 余年前更加频繁的使用,且移植物的存活率明显提高。

3.3 对相关并发症的影响:移植物的脂肪变性被认为可增加移植早期移植物功能障碍、原发性失功能、肾衰竭、原发病复发率、延长住院天数、胆道并发症及其他主要并发症发生的风险。

大多数研究认为,小泡性脂肪变性(即便是重度)和轻度大泡性脂肪变性,能安全的应用[40-42],但是,有个别研究认为,小泡性脂肪变性是影响移植物功能的独立供体因素,并且当使用具有严重小泡性脂肪变性移植物进行再移植时,报告了100%的原发性移植物无功能率[43-44],早期移植物功能障碍的定义包括肝损伤(即血清转氨酶)和功能障碍(即 PT 和血清胆红素等实验室标志物)。这可能会引起混淆,因为缺血损伤的血清标志物并不总是伴随着肝功能不良,一些研究报道[13,39,45-49],使用中重度大泡性脂肪变性的肝脏进行移植,移植物功能障碍的的风险增加,并认为其与术后转氨酶显著升高相关,高水平脂肪变性肝脏的接受者转氨酶水平恢复将出现延迟,而这些并不意味着移植功能差。Deroose 等[50]报道,肝移植中,轻度、中度和重度大泡性脂肪变性患者的早期移植物功能障碍发生率分别为25%、52% 和 73%。同样,Degraaf 等[51]报道了严重大泡性脂肪变性移植物术后50% 的原发性无功能率。Baccarani 等[52]的研究表明,大泡性脂肪变性是移植后胆道并发症的独立危险因素,他们认为,在使用中重度大泡性脂肪变性肝移植中,肝窦水平的微循环受损可能是导致胆道缺血性损伤的原因,从而导致胆道并发症的风险更高[53]。还有些研究认为,中重度大泡性脂肪变性供肝的肝移植与输血需求增加、住院天数延长、肾功能不全发生率增加有关[13,51,54-56]。另外,有部分研究认为[57-58],重度大泡性脂肪变性供肝应该舍弃。与之相反的是,多个病例系列报道了在肝移植中成功使用中度和重度大泡性脂肪变性的移植物。在与无脂肪变性的肝脏相比,术后PNF 以及胆道和缺血性并发症的发生率相似[51,59-60]。在Chavin 的一项关于供体脂肪变性程度长期结果影响研究中观察到,使用来自脑死亡供体的大泡性脂肪变性>60%的移植物具有出色的结果。此外,近期部分发表数据表明[61-64],中度(30%~60%)和重度大泡性脂肪变性 (>60%)的肝脏可以安全地用于低风险移植接受者〔终末期肝病模型MELD 评分低、冷缺血时间短(cold ischemia time,CIT)、循环死亡后不进行再移植或捐赠等〕。

有趣的是,Westerkamp 等[65]发现了移植后脂肪变性的逆转或消失,通过后续活检发现 82% 的供体肝脏脂肪变性逆转,脂肪浸润程度从60%~30%下降到10%或更少。另一项研究表明[66],当肝移植后10 d 以上进行活检时,脂肪变性>35%组和85%的中重度脂肪变性移植物的脂肪变性完全消失,一些患者甚至在短短16 d 内就完全逆转了大泡性脂肪变性。在动物实验中也观察到类似的结果,尽管其机制尚未完全阐明。这些发现表明,脂肪变性不是对肝实质的永久性损伤,患者从急性损伤中恢复后可以获得良好的存活率。

4 肝脏脱脂策略

由于高水平脂肪变性供肝常被弃用,为了扩大可用的移植库,近年来许多学者根据病理生理及可能的治疗选择研究了各种脱脂策略,包括体外使用药理学药物、机器灌注脱脂技术及脱脂的基因组方法等方法。

4.1 体外脱脂技术:早在2013 年,Native 等[67]诱导小鼠肝脏脂肪变性,并使用包括Forskolin(一种胰高血糖素模拟物)、PPARα 激动剂(GW7647,GW501516)、斯伯罗酮、金丝桃素〔一种孕烷X 受体(PXR)配体〕、内脏脂素(一种脂肪因子)等成分的鸡尾酒用作于肝脏脱脂,研究证明大泡性脂肪变性在肝细胞中是可诱导的且可以通过SRS(脂肪变性减少补充剂)逆转。Boteon 等[68]则首次研究脱脂剂对原代人肝细胞(primary human hepatocytes,PHH)的影响,结果表明脱脂药鸡尾酒能降低PHH的脂质含量,同时对非实质细胞无损伤。

4.2 机器灌注脱脂技术:静态冷藏对可移植肝脏的不利影响,因此近年来大量研究一种更有效的策略来储存器官:离体机器灌注。离体机器灌注不仅可以减少肝脏储存损伤,而且可以在移植前对受损肝脏进行治疗[69]。Guarrera 等[70]在2010 年首次用人类肝脏进行实验,以观察低温机器灌注(hypothermic machine perfusion,HMP)是否比冷藏更好地保存器官,他们的研究发现发现HMP 有望在移植前使用,并可能根据早期生化标记改善移植物功能[70]。另外一些研究[71-72]则使用低温氧合灌注(hypothermic oxygenated machine perfusion,HOPE)来保存用于移植的肝脏,结果证明接受HOPE 保存肝脏的患者术后早期肝功能障碍、并发症发生率等明显降低。有几项研究专门使用常温灌注保存移植肝[73],结果表明移植前灌注的移植物通常会导致更好的结局和更少的术后并发症,且如果与药理鸡尾酒结合,常温机灌注可能是肝脏脱脂的潜在起点。

4.3 脱脂的基因组方法:肝脏脂肪变性是调节肝脏脂质代谢的四大途径之间功能失调的结果。这些途径包括脂肪酸的摄取、从头脂肪生成、β-氧化和肝细胞外转运[74]。在肝细胞脂质转运中,Fas 主要通过脂肪酸转运蛋白(fatty acid transport protein,FATP)进入细胞,在6 种可能的FATPs 中,FATP2和FATP5 主要存在于肝脏,与NAFLD 的发病机制有关,FATP2 和FATP5 在进展为NASH 的NAFLD患者中均有较高水平的表达。Fancol 等[75]研究表明,FATP2 基因敲除的小鼠的细胞内脂质摄取减少了40%,且FATP2 的缺失导致肝脏TGS 降低,但不影响肝脏游离胆固醇和酯化胆固醇水平。此外一些研究还发现了包括与脂质摄取和转运以及从头脂肪生成相关的异常蛋白水平,这为治疗提供了潜在的靶点。

功能基因组学除了研究肝细胞脂质积累的特征基因及其功能外,还将帮助我们发现用于脱脂目的的新基因。Hilgendor 等[76]采用全基因组CRISPR筛选脂肪细胞,并根据脂质含量对细胞进行分类。类似的实验将有助于阐明肝细胞脂质积累,并为防止肝细胞脂质积累提供一些新的靶点。

4.4 肝脏脱脂的其他措施:NASH 是以胰岛素抵抗、2 型糖尿病和肥胖为主要驱动因素。手术或其他医疗措施可对诊断为NAFLD 的人造成影响,研究表明,减肥手术后,脂肪变性有明显改善(80%的患者在手术后1 年内NASH 消失),这与胰岛素抵抗的改善有关[77]。另一种可能治疗NAFLD 患者的选择包括使用胰岛素、胰高血糖素样肽-1(Glucagonlike peptide1,GLP-1)、利拉鲁肽等药物,这些药物被证明能改善肝功能水平和减少肝脏脂肪进展[78]。

5 小 结

移植受者与器官捐赠之间不平衡始终制约着肝移植的发展,随着肥胖人群的增多,如何合理使用脂肪变性供肝成为一个新的难题。现今研究大多认为,小泡性脂肪变性供肝及轻度大泡性脂肪变性供肝可安全用于肝移植。对于中重度大泡性脂肪变性供肝,各移植中心的研究各有矛盾,仍未有定论,以往认为中重度大泡性脂肪变性供肝的使用与不良预后相关,但最近一些研究可见使用中重度大泡性脂肪变性供肝进行移植获得了较好的成效,随着新技术的发展、脂肪肝脱脂策略的研究、移植后脂肪变性逆转及可发展的供受体匹配系统等,中重度大泡性脂肪变性供肝仍可能安全并广泛的使用。