思维导图在病理生理学线上线下混合式教学的实践

于宝琪 王红霞 王 雯 曲爱娟

(首都医科大学基础医学院,北京 100069)

自2020 年起,新冠疫情肆虐全球,教育部及时发出“停课不停教、停课不停学”的号召[1],并要求进一步推进“线上线下教育教学的紧密融合”[2],推动了新时代教育教学改革的快速发展。随着大体量线上教学需求的涌现,多种线上教学平台以此为契机,快速发展起来。时至今日,我们进入后疫情时代,线上教学因其便捷性成为当下必不可少的教学手段,因此,将线下传统教学与线上平台教学紧密结合,已成疫情常态化背景下开展教育教学的必经之路。

病理生理学是一门连接医学基础课程与临床专业课程的“桥梁”课,主要探究疾病的发生机制,在此过程中多个发病机制之间又互为因果,相互联系,错综复杂。因此,学生在学习病理生理学时,既要牢固掌握已学过的基础医学课程的相关知识并融会贯通,又要通过自主学习,积极思考探索相关未学过的临床医学知识,这种对于知识广度和深度的较高要求,成为学生对该门课程具有畏难情绪的主要原因。

思维导图是由英国心理学家托尼·博赞于20 世纪70 年代发明的一种通过图文并茂的形式,按照各层级主题关系用相互隶属及关联的线条连接起来的思维工具[3]。它有助于使用者对知识进行归纳整理,将知识之间的层次和逻辑联系可视化,有效提高使用者的整体思维及发散性思维能力[4]。随着思维导图在越来越多的领域得到推广应用,近年来在高等教育中,思维导图的作用也逐渐得到不同学科师生的认可,它可以帮助学生将纷繁复杂的重要知识点有序地联系起来,不但便于理解及记忆,还能跨越学科的边界,有效地将各科知识融会贯通[5]。疫情时期,我们不断将线下课堂教学与线上多种学习资源结合起来,明显获得了较单纯线上或线下教学更优的教学效果,那么如果在此基础上引入思维导图这种思维工具是否能有效地将线上线下教学内容更加紧密融合起来,有待进一步研究证实。

本研究旨在探讨将思维导图引入病理生理学线上线下混合式教学的效果,从而在后疫情时代寻求一种有效激发和提升学生学习兴趣及潜能的教学方法,培养学生的发散性思维,为培养临床思维打下坚实的基础。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取首都医科大学2018级和2019级五年制基础医学专业学生为研究对象,其中2019 级为试验组,2018 级为对照组。选取依据:两组研究对象的授课背景一致,包括授课内容、授课学时、授课教师等,且在自身学习基础、阶段性小测、期末考试试卷难度等方面进行比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 学习使用资料

两组研究对象学习使用的教材均为人民卫生出版社出版的《病理生理学》(第九版)教材,授课学时均为45 学时(3 学时/周)的理论课,学习过程中有3次阶段性小测及1次期末考试。

1.3 研究方法

1.3.1对照组教学方法

对照组采用线上线下混合式教学方式。

1.3.2试验组教学方法

试验组采用的是思维导图结合线上线下混合式教学的教学方式。

(1)课前(线上教学部分):在班级微信群中上传下节课教学使用的PPT,并发布一段导学内容,主要列出下节课需要预习的重要知识点及已学过的其他医学基础课需要复习的相关知识点,要求每个学生一定要自行绘制出思维导图,不得抄袭或下载网络等资源。关于思维导图的绘制可以使用手绘,或者使用相关软件,如MindMaster、Xmind、幕布等。

(2)课中(线下教学部分):在授课过程中,教师按照自己绘制的思维导图将每节课重要知识分层次梳理讲解,并展开来联系相关知识点,最后通过归纳总结,帮助学生形成较为完整的知识架构。此外,鼓励学生课堂主动发言,通过与老师绘制的思维导图进行比较,讨论还有哪些可以在此基础上补充的内容,从而充分发挥学生的自主学习能力,并达到教学相长的目的。

(3)课后(线上教学部分):要求学生结合教师课堂教授知识,对自己课前绘制的思维导图进行查漏补缺,并及时完善细化相关内容。要求每位学生在期末选取自己绘制的任意一个章节的思维导图,提交给老师。

1.4 问卷调查

在本门课程结束后,通过在试验组班级微信群发布问卷星,就思维导图在病理生理学教学中提高自身综合能力的作用进行评价。

1.5 评价指标

1.5.1阶段性小测

按照授课内容及顺序,先后共有3 次闭卷小测验,每次测验10 道选择题,满分10 分,作为平时成绩。

1.5.2期末考试

课程结束后进行闭卷期末笔试,卷面满分130 分,其中选择题共计90 分、名词解释30 分、病例分析10 分,试卷由病理生理学教研室老师流水批改。

1.6 统计学方法

应用Prism 7.0 软件对纳入本研究的各班各阶段成绩进行统计学处理,对照组和试验组各项评分用均数±标准误(xˉ±sx)表示,组间比较采用t检验;以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 学生绘制思维导图展示

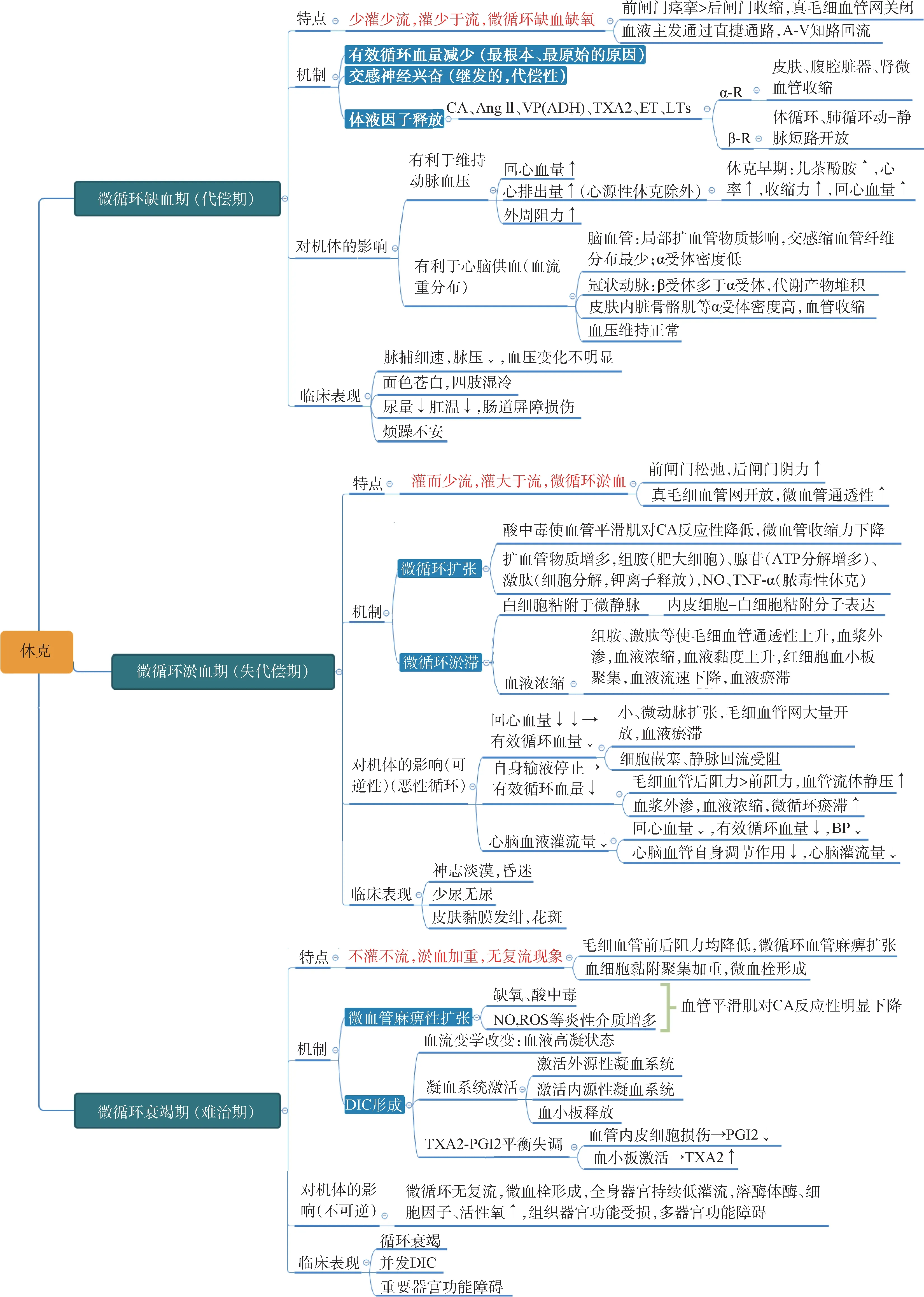

学生提交的思维导图除个别采用自己手绘的方式,大多都使用Xmind等思维导图绘制软件完成,充分体现了学生自主学习并应用的能力。学生绘制的思维导图形式多样,有向下结构图、向右逻辑图、鱼骨图等,在此基础上还通过区分字体颜色及高亮部分突出显示不同层级的结构和重难点内容,便于课后复习。图1 展示了试验组一名学生绘制的《休克》一章的思维导图。

图1 试验组学生绘制的《休克》思维导图

2.2 考试成绩分析

分别对试验组和对照组的平时成绩(3 次阶段性小测成绩)和期末成绩(选择题、名词解释、病例分析和总成绩)进行对比。

2.2.1两组平时成绩比较

结果显示,两组学生的3 次阶段性小测成绩差异均无统计学意义(P>0.05)(表1)。

表1 两组3次阶段性小测成绩对比 (xˉ±sx,分)

2.2.2两组期末考试成绩比较

结果显示,与对照组相比,试验组学生总分略高,但差异无统计学意义(P>0.05)(表2);从具体题型来看,选择题成绩略低,也没有统计学差异,而名词解释和病例分析成绩较高,并且差异具有明显统计学意义(P<0.01)(表2)。

表2 两组期末考试各部分成绩对比 (xˉ±sx,分)

2.3 调查问卷结果

课程结束后向试验组44 名学生发放调查问卷,回收38 份,其中男女生各占50%,问卷调查结果显示:试验组学生对于思维导图在病理生理学教学中的应用总体认可度较高,特别在帮助记忆理解知识、培养逻辑思维能力方面,认为非常有帮助;对于激发学习兴趣、帮助建立知识体系和提高发散思维能力方面,认为有帮助;只有在提高自主学习能力和提高创新思维能力方面,有个别学生认为没有帮助(表3)。

表3 试验组学生对思维导图在病理生理学教学中的作用评价 n(%)

3 讨 论

经历新冠疫情3 年多以来,全国高校教育方式发生了巨大的变革,随着大量网络学习资源不断涌现并日趋完善,线上教学模式也体现出众多优势:①线上教学开展的时间地点灵活性高,教师和学生随时随地就可以完成教学任务,学生不懂的内容还能通过视频回放重新学习,加深对知识的理解与记忆;②丰富多样的网络学习资源激发了学生自主学习的兴趣,并拓展了学生的知识面,提高学生主动获取知识的能力;③雨课堂、钉钉、微信群、腾讯会议等应用软件为多种师生教学互动,学生分组讨论及各种测验,调研提供了十分便捷的平台[6]。然而,随之出现的不少问题也逐渐暴露出来:①由于无法在线下面对面地交流,授课教师很难随时得到学生的课堂反馈,往往自己讲得兴致勃勃,但并没有几个学生真正在学;②学生长时间盯着电脑屏幕,容易产生厌倦,学习注意力明显下降;③缺乏课堂学习氛围,对于自律能力较差的学生有可能睡觉、玩游戏、做其他与学习无关的事情。因此,随着疫情防控常态化,线上线下混合式教学方式因其有效地融合了各自的优势,逐渐成为当下更加优选的教学模式之一[7]。

病理生理学的知识点处处体现着因果交替、局部和整体、相互影响的辩证学关系,具有较强的抽象性与逻辑性,单纯靠机械性地死记硬背,很难真正掌握该门课程所学知识。然而,面对有限的学时数,以往采用的“满堂灌”式教学确实能在有限的课堂时间内将更多的知识灌输给学生,然而学生真正能理解掌握多少,最终的考核结果却不尽如人意。此外,有部分学生即使一时考试通过,等真正进入临床,也会因为缺乏完整系统的医学知识体系而只能沦为“头痛医头,脚痛医脚”的庸医。因此,想要将纷繁复杂的课本知识真正掌握内化,必须先构建出一个系统的知识框架出来,才能将知识融会贯通,应用起来方可游刃有余。

思维导图因其图像化、层级化的优势可以有效地把纷繁复杂的知识点清晰明了地联系起来。近年来,已有多门学科的研究报道[8-9],构建思维导图可以帮助学生快速理解、掌握重要知识点,并将各章节甚至各学科之间分散的、断点式的知识点相互衔接,从而帮助学生形成一个直观的、条理化的知识体系,有效提高学习效果。

在本研究中通过对两组学生平时成绩和期末成绩对比发现,两组学生在平时成绩、期末成绩总分及其中选择题的成绩都没有明显差异,其他研究也有类似的报道[10]。然而,名词解释与病例分析题,试验组学生均明显高于对照组学生。由于作为平时成绩的3 次阶段性测试题型均为选择题,所以以上结果说明,绘制思维导图对于侧重考察记忆理解的客观题(即选择题)并没有明显提高分数的作用。因为客观题往往可以通过短期突击记忆来提高,且存在一定的运气概率。而在解答名词解释和病例分析这类主观题时,试验组的学生就表现出了明显的优势,他们对知识的掌握更加全面和完整,特别是在病例分析中能从多个知识点深入分析发病机制,答案的逻辑性更强,这也充分说明在经过绘制思维导图训练之后,其逻辑思维能力与发散思维能力得到了明显提高。

从本研究调查问卷结果显示,大多数学生都认为在教学中引入思维导图对他们的多种学习思维能力的提高都有帮助,而不像有的研究中报道的学生存在不适应的情况[11],分析有两个原因:①本研究中两组学生均是基础医学专业的学生,这些学生高考入学成绩较高,自身学习基础较好,具有较强的自主学习能力,因此可以轻松通过自学相关软件绘制思维导图,并且在课前预习阶段就能自行绘出包含了主要知识点的思维导图;②本研究采用了线上线下混合式教学方式,由于已经在课前通过线上平台发布了课件、导学等相关材料,学生们可以有充足的时间提前预习并绘制导图,这样在线下课堂学习过程中,学生就可以有的放矢,提高听课专注力,并及时向教师反馈问题,有利于教师随时调整授课的侧重点,着重讲解学生存在的共性问题,还可以通过课堂讨论扩展教学内容的广度与深度,有效提高课堂教学效率,真正达到“以学生为中心”的教育目标。此外,思维导图可以根据个人的逻辑思维习惯及审美喜好构建不同结构和形式的图形框架,极大赋予了学生自由发挥的空间,符合当前“00后”一代对于自我个性彰显的心理需求。

4 结 语

在线上线下混合式教学中引入思维导图,有效结合了线上线下教学的优势,增强师生互动,激发学生对于病理生理学的学习兴趣,提高学生自主学习的积极性,帮助学生梳理并掌握重要知识点,从而建立起一个系统的知识体系,为国家培养更多优秀的医务工作者。值得注意的是,思维导图对于学生发散思维和逻辑思维能力等多种学习能力的培养是一个循序渐进,长期坚持的结果,只通过一门课一个学期的训练,提升效果尚不明显。本研究希望学生经过本次训练,掌握一种新的思维工具,并在未来的学习工作中长期坚持训练,一定会取得显著的效果并且受益终生,成为优秀的临床及科研工作者。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明于宝琪:设计研究方案,分析数据,撰写论文;王红霞、王雯、曲爱娟: 设计总体框架,收集数据,修改论文