柞伯鼎铭文补释及其年代再考*

苏 浩(中国艺术研究院中国文化研究所)

西周铜器柞伯鼎,2005年由中国国家博物馆征集入藏。因其铭文提及周公、虢仲、柞伯、蔡侯等重要人物,内容涉及西周晚期对南土的战争,史料价值重大。2006年朱凤瀚在《文物》发表《柞伯鼎与周公南征》一文,最早对柞伯鼎的铭文进行了深入研究[1]。其后,不断有学者对铭文内容进行讨论[2],解决了诸多疑难问题。但在一些关键问题上仍存在争议,今不揣谫陋,拟对铭文进行补释,在此基础上试就柞伯鼎年代和周公南征问题再作探讨。

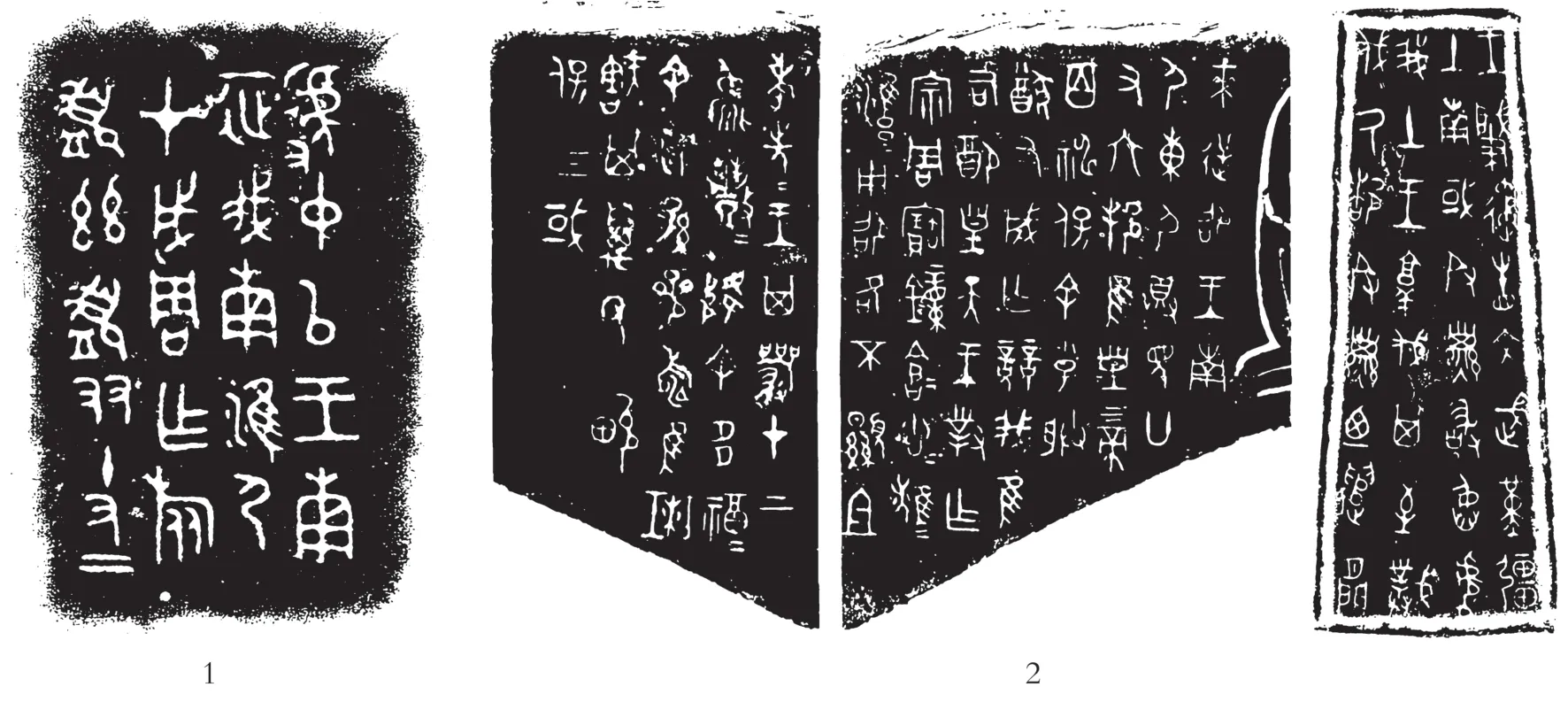

为便于讨论,现将柞伯鼎铭文(图一)俱引于下:

一 铭文补释

柞伯鼎铭文记载了西周晚期,由于昏国蛮横用兵,侵扰周之南土,王朝重臣虢仲命令柞伯效法其先祖周公,率领蔡侯伐昏的历史。其铭文体例为金文常见,但所涉史事传世文献未载,对其中关键字句的训释直接关系到对诸如周公南征等问题的理解。本文拟对几处有争议的字句进行梳理,并在此基础上对相关问题进行讨论。

(一)在乃圣祖周公又(有)共于周邦

“在”表示时间,金文和传世文献中常用于追叙过去,有时作“昔在”。“”字金文常见,学者们讨论颇多,此处从沈培之说,读为“迪”,可以解释为表示强调语气的虚词[4]。“有共于周邦”,朱凤瀚认为铭文中的“共”似可读若“功”,此句意即“曾有功绩于周邦”[5]。李学勤亦同此说[6]。“共”与“功”虽音韵可通,但在文献中却查不到二者通用之例证。黄盛璋指出:“‘共’就是‘供、恭’两字的初文,西周金文原只有此二用法,后仍为汉碑沿用,与从工声的‘功’非同一声,不能相假。‘周公有共于周邦’,实因祭祀、供献宗庙,获得祖先保佑周邦。”[7]从大量金文材料和文献来看,黄先生所言“共”“功”不相假确有道理,但将其解释为与祭祀、供献宗庙有关,却不必然。“共”字在商周金文和典籍文献中常通作“供”“恭”诸字。金文中提及“有共”的相关铭文还有西周中期铜器簋,其铭文为:

图一 柞伯鼎及其铭文拓本

(二)用昏无殳

此句诸家争议较大,“用”多训为“以”,王引之《经传释词》:“用,词之‘以’也。《一切经音义》七引《仓颉篇》曰:‘用,以也。’‘以’‘用’一声之转。”[13]“昏”即下文之昏国,当如李学勤所指,“是一个有城邑的南方蛮夷方国”[14]。关于“无”,诸家解释分歧较大,在字形隶定上,主要有“无及”和“无殳”两种意见。持前一种意见的学者,朱凤瀚认为这句大意为“周公致力于周邦,而其勤勉无人可及”[15]。黄盛璋则认为“其义近于‘无忌’,而表贬意,表昏‘肆无忌惮’”[16]。黄天树认为其意犹应侯视工鼎铭中的“非良”,“可能是‘不好’之类的意思”[17]。从字形分析来看,在甲骨文、金文中,“及”和“殳”虽较为接近,但仍有区别。“及”字从“人”从“又”,甲骨文常作(《屯》345)[18],金文作(保卣《集成》10.5415)[19];而“殳”字,甲骨文作(《合集》1.6)[20],到金文演变为(十五年趞曹鼎《集成》5.2784),与柞伯鼎铭文中的极为接近。鄢国盛、季旭昇已就“殳”“及”二字的字形进行过比较研究,认为柞伯鼎中的当为“殳”[21],本文同意两位学者将“无”读为“无殳”的意见,从字形分析,隶定为“殳”更为妥当。

关于“无殳”的解释,李学勤认为“殳”读为“输”,并举敔簋(《集成》8.4323)铭文“南淮夷迁殳,内伐”为证,认为“‘输’即委输,指蛮夷对王朝承担的贡纳。‘无输’是不缴贡纳,‘迁输’是改变贡纳,从王朝来看都是罪状,因而加以征讨”[22]。鄢国盛从语法和相关语境指出李先生“贡纳说”的不妥[23],“殳”与“输”两字亦缺乏通假例证。金文中的“殳”字多作兵器或人名,西周金文中不见“输”,而《诗经》《左传》中的“输”多作运送、委输解,似无单独将“输”作为贡纳讲的例子。

鄢国盛、季旭昇都将“无殳”解为昏的领袖私名[24]。金文和传世文献中是有“国名+私名”的用法,但结合同类铭文,如多友鼎(《集成》5.2835)铭“用玁狁放(方)兴,广伐京师”、应侯视工鼎(《铭图》5.02436)铭“唯南夷敢作非良,广伐南国”等,国名之后并非人名,此处“无殳”作人名讲仍有不妥。从词例来看,柞伯鼎中的“无殳”当与多友鼎、应侯视工鼎中的“放(方)兴”“非良”意思接近。

“无殳”之“无”似可作语气词。王引之《经义述闻》“今尔无指告”条:“无,语辞,犹‘无念尔祖’之‘无’。”[25]《经传释词》引《诗·文王》曰:“无念尔祖”,《传》曰:“无念,念也。”《抑》曰:“无競维人”,《执競》曰:“无競维烈”,《传》并曰:“无競,競也。”又引《左传》诸书之例,认为:“是‘无’为发声也。”[26]而“殳”字,《说文》:“以杸殊人也。《礼》:‘殳以积竹,八觚,长丈二尺,建于兵车,车旅贲以先驱。’”[27]“殳”显然为动词。从《说文》所引《周礼》可知,“殳”是建置在兵车之上的重要兵器,车上的先锋队拿着它冲锋陷阵。《释名·释兵》:“殳,殊也。长丈二尺而无刃,有所撞挃于车上,使殊离也。”[28]林义光《文源》:“象手持殳形,亦象手有所持以治物。”[29]近出铜器兒方彝,有铭文:“戎伐堇,膚殳”一语[30],与柞伯鼎铭文中的“用昏无殳,广伐南国”语境相似,可以对读,“膚殳”与“无殳”当是同一个意思,可证“无殳”之“无”当为语辞,无义。关于“膚殳”,王宁认为“膚”可读为“虜”或“擄”,而“殳”是“芟”的本字,象手持乂钩斩乂之形[31]。吴镇烽亦同此说,并指出“‘膚殳’二字当为叙述戎人伐堇的行为动作”[32]。其说可从。

考虑到“殳”字在文献中用法相对单一,多用为与本义相关的名词和动词,即殳和以殳击人,缺少通假词例,“无殳”之意似应从“殳”字本义寻找。“无殳”即“殳”,“用昏无殳”是说昏在南方以殳殊人,即蛮横用兵,扰乱边境,和多友鼎、应侯视工鼎中的“放(方)兴”“非良”是同一类意思。

(三)广伐南国

关于“广伐”,黄盛璋通过总结金文中的相关词例,已经指出:“西周金文所有‘广伐’全皆限于反周、伐周的敌方,绝对不用于自方……。‘广伐’实在只用为贬义词,不能用于周公”[33],并且,“‘广伐’之‘广’与‘横’皆从黄声,同‘横行天下’之‘横’,而不是广阔之‘广’,横逆、横蛮、凶横等都是贬义词”[34]。其说可从。“广伐南国”的主语确为昏国,“用昏无殳,广伐南国”意即由于昏滥用武力,蛮横地征伐周之南国。

二 柞伯鼎年代及柞伯之身份

由于柞伯鼎史料价值重大,其年代是首先要解决的重要问题,也是进一步研究的基础。关于柞伯鼎的年代,朱凤瀚较早从字形特征、器型、纹饰三个方面进行了断定,认为“柞伯鼎的年代宜定在西周晚期。如果考虑上述铭文字体特征,当以西周晚期厉、宣时期为妥”[35]。其后李学勤亦通过器型、纹饰的比对,认为此器“具有西周中期的特点,估计其年代在恭王,甚或再晚一些,是比较合宜的”[36]。而黄盛璋则认为“此鼎应属(西周)中期夷王世”[37]。诸家所推定的年代,最早和最晚相隔有数世之遥,相差有百年之多。今试通过铭文中的人物系联以及历史背景,对柞伯鼎年代再作讨论。

从器型、纹饰来看,柞伯鼎为盆形鼎,窄沿方唇,三柱足,口沿下饰窃曲纹,为西周中期以后特征。朱凤瀚从字体方面分析,认为铭文字体“已全部线条化,不再有波磔、厚重之笔;而且笔画多折笔,显得较劲健……。凡此均已极具西周晚期偏晚的字形书写特点”[38]。朱凤瀚据字体、器型、纹饰,将柞伯鼎时代范围定在西周晚期的厉、宣世是十分正确的。

图二 虢仲盨盖与钟铭文拓本

据此可知其时的南夷、东夷有二十六国之多(廿又六邦),虢仲为周厉王时期的军事将领,地位颇高,虢仲盨盖铭文中的这个虢仲极可能就是柞伯鼎中受王命征伐昏国的虢仲,此次伐昏当是厉王时期周王朝征讨南淮夷系列战争中的一部分。

再看鼎铭中的“蔡侯”,仅据铭文尚难确知其身份,但根据文献记载,可对蔡侯身份进行推定。《史记·管蔡世家》对西周早中期蔡国国君世系的记载极为简略,蔡叔度之后、蔡武侯之前的国君多有世系而无事迹:

蔡叔度既迁而死。其子曰胡,胡乃改行,率德驯善。周公闻之,而举胡以为鲁卿士,鲁国治。于是周公言于成王,复封胡于蔡,以奉蔡叔之祀,是为蔡仲。余五叔皆就国,无为天子吏者。

蔡仲卒,子蔡伯荒立。蔡伯荒卒,子宫侯立。宫侯卒,子厉侯立。厉侯卒,子武侯立。武侯之时,周厉王失国,奔彘,共和行政,诸侯多叛周。

武侯卒,子夷侯立。夷侯十一年,周宣王即位[43]。

从时间上看,生活于西周中晚期,参与王室征伐昏国的蔡侯,最有可能是蔡武侯。蔡武侯谥号“武”,据《逸周书·谥法解》:“克定祸乱曰武”[44],表明其生前当有一定武功,正合柞伯鼎铭所记其与柞伯围昏之事。根据《史记·十二诸侯年表》,蔡武侯在位二十六年卒,“(蔡)武侯二十三年”当“共和元年”,其卒年正当共和四年[45]。《史记·三代世表》“(蔡)武侯”下,泷川资言考证曰:“武侯二十三年,当共和元年,则武侯立于厉王十六年。”[46]蔡武侯于厉王十六年即位为侯,卒于共和四年,其所生活之年代,绝大部分在周厉王时期[47]。联系相关器铭,同时对照传世文献,我们认为柞伯鼎铭文中出现的“虢仲”“蔡侯”均活跃于周厉王时期,铭文所记周王朝对南方用兵的史事印证了传世文献记载,证明柞伯鼎的年代当在西周晚期的厉王世。

柞伯鼎铭文中的“柞伯”,其身份则可与柞伯簋铭相参照。朱凤瀚认为柞伯簋铭文中所记那位柞伯应是本铭中柞伯之直系先人[48]。柞伯鼎中的“柞伯”,为其烈祖幽叔作器,这个“幽叔”显系“柞伯”的直系祖先。学者们已经指出:“西周时期畿外封国之国君称谓,凡称‘某(国名)伯’者,此‘伯’应该是与所谓‘五等爵’的表示贵族等级的爵位无关,乃是基于其本人在其宗族内的亲属与宗法身份,因此自然亦不会与‘公’‘侯’之间构成等级系统。”[49]从柞伯鼎中“烈祖幽叔”的称谓来看,柞伯的这位“烈祖”并不是柞伯簋中的柞伯。“烈祖”一词金文常见,表示某位或数位较为显赫的祖先,如史墙盘(《集成》16.10175):“微史烈祖”、师臾钟(《集成》1.141):“师臾肇作朕烈祖虢季、公、幽叔”等,《左传》有“烈祖康叔”,杜预注“烈,显也”[50]。据诸侯国君主的称谓习惯,柞国始封君很可能称“柞侯”或“柞叔”[51]。只有到第二代之后的国君,根据家族内部新的宗法关系,方能称“伯”,如晋国第一代封君称“唐叔”,至第二代燮父时,已称“唐伯”[52]。“幽叔”之称表明柞伯鼎中的“柞伯”所出的这位烈祖,其身份为柞伯家族分出来的小宗,其后,到柞伯鼎中这个“柞伯”时期,由于某种原因,成功地由幽叔小宗这一系成为柞国的国君,于是柞伯感念这位先祖,为其作器追孝祭祀。

三 关于周公南征

铭文开篇记虢仲对柞伯的命令,先追述其先祖周公:“在乃圣祖周公又(有)共于周邦”,紧接着说“用昏无殳,广伐南国”,中间没有衔接过渡,稍显突兀。在册命金文中不乏这种追记被册命者先祖的例子,如:

王若曰:虎,载先王既令乃祖考事,嫡官司左右戏緐荆,今余唯帅型先王令(命),令(命)汝更乃祖考,嫡官司左右戏緐荆……(师虎簋《集成》8.4316)

不难看出,这类册命金文中,当提及被册命者祖考或某位先祖时,多为勉励被册命者继续其先祖的职位或事业。尽管柞伯鼎铭的性质与册命金文有别,但其记虢仲命令柞伯时,首先提到“在乃圣祖周公又(有)共于周邦”,大战在即,虢仲此语显然不是一句简单的客套话,其目的是希望柞伯能够效仿其先祖,继承周公开创的事业。此句可以理解为你的祖先周公曾从事过南征之事,而今昏国蛮横侵犯南土,你应该效法你的先祖建立功勋。由于到柞伯这一代,周公曾经南征之事还为人所共知,无需赘述,故在铭文中,仅提此一句,便紧接着“用昏无殳,广伐南国”。

文献中,关于周公南征的记载有《逸周书·作雒解》:“周公立,相天子,三叔及殷东徐、奄及熊、盈以略……。凡所征熊、盈族十有七国,俘维九邑。”[54]陈逢衡谓:“徐、奄举其国,熊、盈举其姓,徐、奄之为国二,熊、盈之为国十有七。”[55]熊为楚人氏姓,盈即嬴,据朱凤瀚研究,“‘盈’应即淮水流域中下游之嬴姓诸国,如群舒之类”[56]。周初被征伐的熊姓、嬴姓十七国,分布于江淮一带当无误,这一带是周人眼中的“南国”,故西周晚期当昏国再次“广伐南国”之时,虢仲动员柞伯,首先即说:“在乃圣祖周公又(有)共于周邦”,指的就是周公也曾征伐南国的事迹。

《史记·鲁周公世家》记:“管、蔡、武庚等果率淮夷而反。周公乃奉成王命,兴师东伐,作《大诰》。”[57]此事与上所引《逸周书·作雒解》当为一事,只是叙事详略不同。同篇又记“及成王用事,人或谮周公,周公奔楚”[58]。而《左传·昭公七年》记鲁昭公将往楚之事:

公将往,梦襄公祖。梓慎曰:“君不果行,襄公之适楚也,梦周公祖而行。今襄公实祖,君其不行。”子服惠伯曰:“行。先君未尝适楚,故周公祖以道之;襄公适楚矣,而祖以道君。不行,何之?”[59]

从这段记载来看,周公似乎曾有至楚的举动。徐中舒即认为:“据子服惠伯之意,襄公曾适楚,故祖以道昭公,以见周公祖以道襄公,亦当以其曾适楚之故。是周公适楚,必为春秋以来相传之旧说。必有若干史实为其素地。”[60]关于周公适楚之目的,陈昌远指出,“周公奔楚,实为周公南征伐楚,这是伐淮夷、徐夷必经之路线”[61]。在一些战国时期诸子文献中亦能见到周公南征的若干史影,如《荀子·王制》:“故周公南征而北国怨,曰:‘何独不来也?’东征而西国怨,曰:‘何独后我也?’”[62]这段记载虚构成分较大,但诸多文献已表明周公确有东征之事,因此这里的“周公南征”应该亦有所本。又《吕氏春秋·古乐》记载:“商人服象,为虐于东夷。周公遂以师逐之,至于江南。”[63]这段记载可与上文所引《逸周书·作雒解》相参照,周公似先东征,进而再南征。

因此,虽然柞伯鼎铭文“广伐南国”的主语是昏国,并未直接提及周公南征之事,但通过对相关金文文例以及传世文献的分析,并不能否定周公曾南征的可能性。铭文中虢仲对柞伯“在乃圣祖周公又(有)共于周邦”仍然隐含透露了周公确曾南征的史实。

值得注意的是,柞伯鼎铭文体例虽为金文常见,但缺乏赏赐、对扬这类的套语,也没有关于战争胜负的信息。柞伯战前得到虢仲亲自任命,可知其地位并不低,而一国之君柞伯的战果也仅仅是“执讯二夫,获馘十人”。对于作器原因,仅言“其弗敢昧朕皇祖,用作朕烈祖幽叔宝尊鼎”,这与大量赏赐、对扬金文不同,因此推测柞伯鼎所记录的虢仲命柞伯围昏之战并未取得胜利,这和古本《竹书纪年》厉王世下“淮夷入寇,王命虢仲征之,不克”[64]的记载刚好相合。

综合以上分析,柞伯鼎所记“广伐南国”的并非周公,但这并不能否定周公曾南征的历史,虢仲对柞伯的勉励仍隐约透露周公南征的历史信息。结合柞伯鼎的器型纹饰、字体、人物关系以及相关历史背景,将其年代定在西周晚期的厉王时期较为合适。铭文所记虢仲命柞伯围昏国的战争应当是周厉王时期征伐南淮夷系列战争中的一部分,据铭文和相关记载推测,这次战争可能并未取得胜利。