学术研究的课题边界:以故事史研究为例

施爱东

“民间文学”概念的提出,是“五四”新文化运动的重要成果之一,但是当时的概念并不清晰。不同的倡导者划出了不同的界限范围,甚至连名称都不统一,他们分别使用过平民文学、民众文学、大众文学、俚俗文学、风谣学、谣俗学、俗文学,等等。最早最经典的民间文学史当数郑振铎的《中国俗文学史》(1938),该著第一句话就说:“‘俗文学’就是通俗的文学,就是民间的文学,也就是大众的文学。”(1)郑振铎:《中国俗文学史》,商务印书馆,2017年,第1页。

1949年之后的第一部民间文学史,是北京师范大学中文系55级学生集体编写的《中国民间文学史》(1958),而这部民间文学史恰恰是在批判郑振铎学术思想的基础上展开的。此后很长一段时间,民间文学研究处于停滞状态。1978年之后,第一部民间文学史是祁连休、程蔷、吕微主编的《中华民间文学史》(1999)。此类著作先后还有王文宝《中国俗文学发展史》(1997)、高有鹏《中国民间文学史》(2001)等。

不过,由于民间文学史著的水平参差过大,不便比较讨论,本文选择以民间文学诸体裁史著水平最高的故事史为例,讨论民间文学史的取材边界。讨论文本主要基于刘守华《中国民间故事史》(1999),谭达先《中国二千年民间故事史》(2001),祁连休《中国古代民间故事类型研究》(2007)、《中国民间故事史》(2015),顾希佳《浙江民间故事史》(2008)、《中国古代民间故事长编》(2012)等。

一、确定科研工作的课题边界

本文暂且将所有独立完整的科研项目、学术著作、学术论文及其完成过程统称为“课题”。任何课题都要有明确的目标,以及工作开展的范围界限,要尽量地排除干扰项,保证我们的工作是在一个相对封闭的课题边界之内进行。

所谓课题边界,指的是科研主体对于课题内容、主题、素材、范畴,以及所使用的理论、方法的限制性规定。一般来说,课题边界包括取材边界和讨论边界两个方面,我们常常说讨论问题要“就事”(取材边界)“论事”(讨论边界),说的就是这个意思。赵世瑜的《对〈本事、故事与叙事——唐传奇《柳毅传》的表演研究〉的简短回应》(2)赵世瑜:《对〈本事、故事与叙事——唐传奇《柳毅传》的表演研究〉的简短回应》,《民俗研究》2022年第6期。就是一篇论述讨论边界(批评边界)的文章,而本文主要就取材边界展开讨论。

所谓边界,都具有对内的限定性和对外的排斥性两个方面。制定一条有效的课题边界对于学术研究来说至关重要,而取材边界又在其中起着关键作用,一定程度上规定和制约了讨论边界。取材边界主要指课题的资料搜集过程中,甄别、析取科研素材的原则和方法,是研究主体为特定课题专门设置的、限制性的素材取舍规则。

取材边界太宽,素材过于宽泛,研究者目力达不到的地方太多,讨论就很难深入;取材边界太窄,能找到的样本数量不足,文本要素的变量太少,就很难展开有意义的学术讨论,很可能撑不起一项课题。素材的言说空间太大和太小都出不了好成果,空间太大就只能蜻蜓点水、泛泛而谈;空间太小就只能东拉西扯、生搬硬套。米多煮不熟,米少煮不香,如果课题最后还得硬写一段既有新意又有理论高度的“结语”,那真是呕心沥血。

撰写民间文学史,首先要弄清楚什么是民间文学。郑振铎写《中国俗文学史》,是将俗文学当作“正统文学”的相对补集来处理的,所以他说:“因为正统的文学的范围太狭小了,于是‘俗文学’的地盘便愈显其大。差不多除诗与散文之外,凡重要的文体,像小说、戏曲、变文、弹词之类,都要归到‘俗文学’的范围里去。”(3)郑振铎:《中国俗文学史》,商务印书馆,2017年,第1页。后来北平的俗文学爱好者们联合起来,办了个《俗文学》周刊,将边界做了些外扩:“平字号《俗文学》的范围比较广泛些,除了作为骨干的戏剧、小说之外,我们还顾及俗曲、故事、变文、谚语、笑话、宝卷、皮黄和乡土戏等等。”(4)吴晓铃:《朱自清先生和俗文学》,《吴晓铃集》第四卷,河北教育出版社,2006年,第7页。

沿着这个思路,后来王文宝写作《中国俗文学发展史》时,更将俗文学的范围扩大到了几乎无所不包的程度,他用列举的方式,将俗文学分成了六个大类(诗歌类、说唱文学类、戏曲文学类、小说类、故事类、其他类),其中仅故事类一项,就包括了神话、传说、故事(含寓言、童话、笑话、新故事等)。(5)参见王文宝:《中国俗文学发展史》,北京燕山出版社,1997年,“引言”第3页。如此庞大的取材范围,即便倾尽王氏毕生之力也难取其半,这从一开始就注定了《中国俗文学发展史》只能是一本泛泛而谈、挂一漏万的平庸之作。

相比之下,美籍华裔学者丁乃通编纂《中国民间故事类型索引》的边界意识就非常明确,他将课题边界严格限定在狭义民间故事,他在谈到古典文献的利用问题时说:“只要在主要的大图书馆里看一眼那么多架的丛书,野心太大的研究者就会如醍醐灌顶,立刻清醒。我知道自称要包罗万象,结果会不能达到目标,所以用的资料只限于主要的笔记小说、中国散文小说、戏剧和话本。”(6)参见丁乃通编著:《中国民间故事类型索引》,郑建威等译,华中师范大学出版社,2008年,“导言”第10页。因为类型索引本来就是一项共时研究课题,古典文献的部分缺失并不会对课题成果造成大的损伤,适当收缩战线,是为了更好地将主要精力放在1966年之前的中国现代出版物上。

民间文学不仅丰富多样,而且不拘体裁,相互流动,根本不可能一网打尽。学者的时间精力是有限的,故事史的书写只能限定在有限的篇幅之内。我们永远也写不出一部“符合历史真实”的故事史,只能在现有条件下尽量做到自圆其说,不留逻辑漏洞。要做到这一点,一是要制定清晰的课题边界,二是要严格地执行这一边界。边界之内,尽可能竭泽而渔;边界之外,尽可置之不理。我们可以设想这样一个场景:当我们讨论甲和乙的品格差异时,必须严格限定在甲和乙之间讨论。如果我们以甲有个弟弟甲二具有某种品格,来说明甲在这一方面优越于乙,那么,我们就同样可以发现,乙不仅有哥哥乙二、姐姐乙三,还有表弟乙四、表妹乙五,他们之间的品格也一定还有差异,到底以谁作为乙的佐证和辅料,又会成为一个新问题。

制定一条清晰的课题边界,是为了目的明确地搜取材料,中心明确地展开讨论,以保障研究工作的有效进行。否则,每一个问题都可以不断延伸,每一则材料都可以从不同的角度加以分析,研究工作就会漫无边际。“为了避免将一些小事无限放大,我们必须坚持就事论事。要做到就事论事,就一定要忍痛割爱,舍得放弃那些与该事件没有直接关系的各种材料,将那些弱相关的信息排斥在边界之外。”(7)施爱东:《倡立一门新学科:中国现代民俗学的鼓吹、经营与中落》,中国社会科学出版社,2011年,第4页。

在比较研究中,课题边界的意义表现得尤为明显。丁乃通编纂《中国民间故事类型索引》的主要目的,就是为了说明中国民间故事与西方民间故事本质上是相通的。丁乃通之前的西方故事学者,普遍对中国故事没多大兴趣,“主要的原因是他们认为中国的故事大体说来属于完全不同的传统”。因为中国是个传说大国,西方学者分不清中国的传说和狭义故事,总是拿中国的传说来跟西方的狭义故事做比照:“当西方民俗学者研究所谓的中国童话时,读到的许多故事是讲恶鬼、诱人的狐仙、不守清规的僧道、鸟儿鸣唱前世还是人形时不幸的身世、八仙的奇幻法术、风水先生无误的预言,以及类似的故事,他们怎么会不如此想呢?因为在西方国家的索引中,没有这样的故事。”(8)[美]丁乃通编著:《中国民间故事类型索引》,郑建威等译,华中师范大学出版社,2008年,“导言”第2页。于是,丁乃通发愿要编出一本中国的民间故事类型索引,用来跟西方的同类故事进行比较。

既然要做比较研究,就必须基于同类故事,以同样的课题边界来取材,以确保双边素材的逻辑一致性。丁乃通非常清楚这项工作该如何开展,他对“故事类型”进行了严格限定:“像汤普逊和罗伯斯一样,我觉得只有一两个变体的故事不能称作一个类型,因此必须至少要有三个不同的故事异文,才能构成一个中国特有的类型。仅有的例外就是我认为那类型的情节单元(Motif)是其他国家文学中也有的,以及多数是在童谣里找到的程式故事,和还有一些类型是我确知中国一定另有其他变体,但尚未有人记录下来的。”(9)[美]丁乃通编著:《中国民间故事类型索引》,郑建威等译,华中师范大学出版社,2008年,“导言”第11-12页。

正是基于课题边界的严格限定,丁乃通才有资格在课题完成的时候,对中西民间故事作出这样的论断:“百分之几的中国故事类型可以认为是国际性故事呢?本书列入了843个类型和次类型,仅有268个是中国特有的,就连这些也有少数和西方同类的故事差距并不很大。”(10)[美]丁乃通编著:《中国民间故事类型索引》,郑建威等译,华中师范大学出版社,2008年,“导言”第15页。也就是说,丁乃通认为,就狭义故事而言,中西民间故事的相似率至少达到了68.2%。

反观谭达先的故事史,有许多案例都是只在文献中出现过一次的“故事类型”。他往往根据事件的“故事性”“传奇性”来判定是不是故事,然后归纳一个主题,加一个“型”字。以其唐代故事中的第二则故事《马援》为例,作者以其事“深为史家喜爱”而将之断为“老将出征请帝面试型”。其实这只是传奇名将马援的一则小掌故,根本没有同类民间故事,当然也就没有比较和参照项。这种案例多了,感觉作者的取材标准就是“拾进篮子就是菜”,这种著作,当然也就只能当故事书读一读,谈不上什么学术价值。

二、课题边界的特异性原则

课题边界最重要的原则,就是确认研究对象的特异性,也即考虑研究素材本身“类”的特征是否明显,是否具有区别于其他事物,尤其是相近事物的清晰辨识度。比如,郑振铎、王文宝对于俗文学的界定,其“类”的特征就不够清晰,他们把“非正统文学”作为俗文学的“类”的标准,可是考虑到《诗经》《楚辞》也有民间文学的特征,于是又将二者放在俗文学史的开篇来加以讨论。《诗经》《楚辞》早已被古人奉为经典,将它们视作“非正统文学”,显然是“正统文人”不能同意的。

一般来说,民俗学者都是根据民间文学的“四性特征”,也即集体性、口头性、传承性、变异性来判断作品是否属于民间文学。但在实际操作中,并不是所有的故事都会自动呈现这些特征,因此就需要我们从有限的文献记载中,借助合情推理,来还原一则故事是否符合民间文学的这些特征。

首先是口头性问题。民间文学常常被看作是口头文学的同义语,口头性是民间文学最重要的识别标志,可是,古代文献都是用文字记录的,绝大多数都是文言文,表面上看不出任何口语特征。所以说,是否具有口头性,不能从是否口语化来判断,只能从作者的前言、自序和故事来源的介绍中,间接地了解作品属于个人创作还是从街谈巷议中听来的。比如《风俗通义》中的这段佚文:“俗说天地开辟,未有人民,女娲抟黄土作[做]人,务剧力不暇供,乃引絙于泥中,举以为人。”(11)应劭撰,王利器校注:《风俗通义校注》,中华书局,1981年,第601页。文中明确提到“俗说”二字,表明这是一则民间文学。

其次是传承性和变异性的问题。《中华民间文学史》的做法是,将内容的传承和变异转化成更为具象的形态学问题:“本书主要是从叙事的类型、结构以及是否存在异文的角度来判断一则故事、短语是否属于民间文学作品。”(12)祁连休、程蔷主编:《中华民间文学史》,河北教育出版社,1999年,“导言”第20页。顾希佳将这一方法阐释得更加具体:“我们可以在大量的典籍文本中发现某一类型的民间故事曾经被不同的作家反复记录过,因而出现了不少异文,倘若将这些异文放在一起比较,就可以大致看出该类型民间故事的流变轨迹。”(13)顾希佳:《浙江民间故事史》,杭州出版社,2008年,第5页。

至于集体性问题,因为在具体的甄别工作中无法操作,只能借助传承性和变异性来间接地说明。或者说,只要我们认可一则作品具备类型化的特征,且有一定量的异文可以证明其流传与变异,我们就默认其具备集体性特征。

对于故事史来说,在判定了一篇作品属于民间文学之后,还要判定它是不是一则故事。故事这个概念虽然在不同历史阶段有不同的含义,但我们只能从现代民俗学的学科视角来考量,这样才有促进当代学术的意义。现代学术的民间故事有广义和狭义之分。广义民间故事涵盖了所有的口头散文叙事,包括神话、传说和狭义故事等,狭义故事主要是指幻想故事和生活故事,有时也包括笑话、寓言等。

在故事史的撰写中,考虑到故事与传说难以区分,祁连休和顾希佳都不约而同地采用了广义的故事概念。祁连休说:“在中国古代民间故事类型中,纯粹的民间故事类型和民间传说类型并不是没有,但数量不很多,而多数的民间故事类型兼有民间故事类型与民间传说类型的特征,实难截然分开。鉴于此种状况,本书在梳理和论析中国古代民间故事类型时,不但涉及兼有故事类型与传说类型特征的类型,而且也涉及传说类型,而不以狭义民间故事来界定中国古代民间故事类型。”(14)祁连休:《中国古代民间故事类型研究》,河北教育出版社,2007年,第16页。

万建中称赞祁连休打通传说与故事的做法“并非完全是由于分辨的困难,而是为了维护民间叙事以及表达这种叙事的连贯性,以免因体裁相异而受阻”,同时他还批评传说与故事分类的不确定性给研究工作带来的困扰:“一直以来,为了保持民间故事学的纯粹性,故事研究者们总是要划清民间故事与民间传说之间的边界,将民间传说排斥在故事学之外。在中国民间文学界,建立了具有中国特色的故事学,并没有传说学,或者说传说学没有建立起来,何故?因为很难寻求和实施有别于故事学的民间传说研究的理论和方法。故事学剔除民间传说的直接后果,就是民间故事文本的研究正在走向死胡同,即民间故事文本研究成为故事类型的不断复制。”(15)万建中:《体系的建构与理念的践行——读祁连休先生的〈中国民间故事史〉》,《西北民族研究》2016年第1期。出于相似的考虑,刘守华也认为以广义的故事概念来建构故事史比较合理:“主要理由是对老百姓来说,‘讲故事’或‘讲经’‘说古话’等等,本来就是不分神话、传说和故事,三者掺和在一起的;民间文艺学兴起之后,学人虽然把它们区分开来,创立了神话学、传说学和故事学,实际上它们还是紧密牵连在一起,三者界限难以截然区分。……(广义故事)除了包容对象更明确之外,还十分有利于在不同体裁的交融转化中探求民间叙事文学的生存演化规律。以芬兰学派为核心,具有悠久历史的国际民间叙事文学研究会(ISFNR),长时期倡导将神话、传说和故事这三种民间叙事作一体化研究,以其富有成效享誉世界。”(16)刘守华:“序”,顾希佳:《浙江民间故事史》,杭州出版社,2008年,“序”第2页。

民间文学没有固定文本,同一类型的故事,往往互为“异文”。接下来的问题是,异文如何识别?比如说,某部古籍记载了一个神异事件,或者记载了某一事件的隐约雏形,我们凭什么断定它是某一故事类型的源流呢?如果只是以它在古籍中反复出现就算,那么,大量的历史掌故、宗教文学都曾在不同的典籍中被反复转录,我们当然不能因此将之断为故事异文。

具体操作中,故事史家往往是借助这些神奇事件与当代故事类型的“关联性”来确定其是否是故事异文。祁连休说:“中国古代民间故事类型,两三千年间经历了逐渐形成、发展乃至变为历史陈迹的过程。其中除一小部分民间故事类型在现当代流传不广,甚至已不复流传,成为存留于古籍文献中的书面形态的民间故事类型外,大部分民间故事类型仍在现当代广为流布。”(17)祁连休:《中国古代民间故事类型研究》,河北教育出版社,2007年,第11-12页。顾希佳的故事史研究也借助了类似的判断,他说:“许多民间故事至今还活在人们的口耳之间,我们对这一类故事的‘资格’自然是不必怀疑的。如果将那些相关的典籍文本与当代记录文本放在一起作比照,典籍文本中那些民间故事的‘资格’岂不是也可以被确认或被否认了吗?”(18)顾希佳:《浙江民间故事史》,杭州出版社,2008年,第5页。

古代文献多不重视道听途说的“小说家者流”,许多时候只是片言只语偶尔提及,要将之判断为某类故事之源流,需要将之与后代的同类文献进行比照、勾连,才能拼出一个相对完整的故事轮廓。以刘三姐传说为例,南宋王象之《舆地纪胜》曾经提到广东阳春有三妹山:“刘三妹,春州人,坐于岩石之上,因名。”(19)王象之撰,赵一生点校:《舆地纪胜》卷九十八,浙江古籍出版社,2013年,第2377页。这样短短的一句话,完全看不出任何故事特征。直到清代的《蕉轩随录》,才有了部分故事信息:“广东阳春县北八十里思良都铜石岩东之半峰,相传为李唐时刘三仙女祖父坟,今尚存,春夏不生草。刘三仙女者,刘三妹也。《寰宇记》《舆地纪胜》均载阳春有三妹山,以三妹坐岩上得名,今不知何在。”(20)方濬师撰,盛冬铃点校:《蕉轩随录》卷九,中华书局,1995年,第356页。但是这则记载依然没有完整的故事情节。我们只有将这些信息与《粤风续九》和《广东新语》等著联系起来,互相阐释,互为异文,才能对这则著名的刘三姐传说作出“早在南宋时期就已流传”的判断。(21)参见施爱东:《发现刘三妹:乡绅曾光国的文化交游圈》,《民族艺术》2022年第3期。

三、课题边界的排他性原则

课题边界应该有排他性,既可以确定“什么是”,也可以确定“什么不是”,但事实上很难做到。丁乃通说:“我觉得扫除中国神话不难,但是区别中国的传说与故事却需要十分小心。在任何一门学问里,分类工作都不能绝对没有错误,甚至精密的自然科学分类也是如此。民间讲述里,变体不是例外而是经常的现象,我们对民间讲述的了解又是有那么多的不足,要求分类完美无瑕,在现阶段简直没有可能。何况中国的传说在数量上,远远超过民间故事,许多中国民间故事又是从传说,尤其是地方传说演变出来的。”(22)[美]丁乃通编著:《中国民间故事类型索引》,郑建威等译,华中师范大学出版社,2008年,“导言”第6页。

狭义的民间故事往往用通称的人物和地点,不具体指实为某时某地某人的行为;而传说则往往将故事落实到具体的时间、地点和人物身上。这种分类方法应用于古代文献,会造成很大的混乱,刘守华对此深有体会:“中国的史官文化极为发达,叙说历史人物、历史事件的口头与书面传说也十分繁盛。原来本无明确时空背景和固定人名的虚构性故事,在口头传承或书面记述时,往往被煞有其事地加上具体的时间、地点和人名,如果被这些外在的标志所迷惑,似乎中国古代就只有传说而无故事。”(23)刘守华:《中国民间故事史》,湖北教育出版社,1999年,第14页。以晋代陶潜《搜神后记》中的《白水素女》为例,这是典型的“田螺姑娘”类型的幻想故事,但是《白水素女》开篇就说这是晋安帝时期发生在福州人谢端身上的故事,结尾还说当时当地仍存有一座纪念螺女的素女祠。那么,对于这些既可以是传说,又可以是狭义故事的作品,该当如何处理呢?

可左可右、可是可非的事物,具体判归左还是右,是或者非,往往依据研究者所掌握素材的充裕程度、所设定的成果容量而定。如果研究者的时间比较紧张,或者设定的成果容量较小,而素材又比较充足,又或者是成果偏于理论性而非资料性,那么,他对资料素材的纯粹度要求就会更高一些,取材眼光也会变得更挑剔;相反,如果研究者的时间比较充裕,或者设定的成果体系比较庞大,而素材又相对缺乏,又或者是成果偏于资料性而非理论性,那么,他就会降低资料素材的纯粹度要求,取材眼光也会变得更宽松。

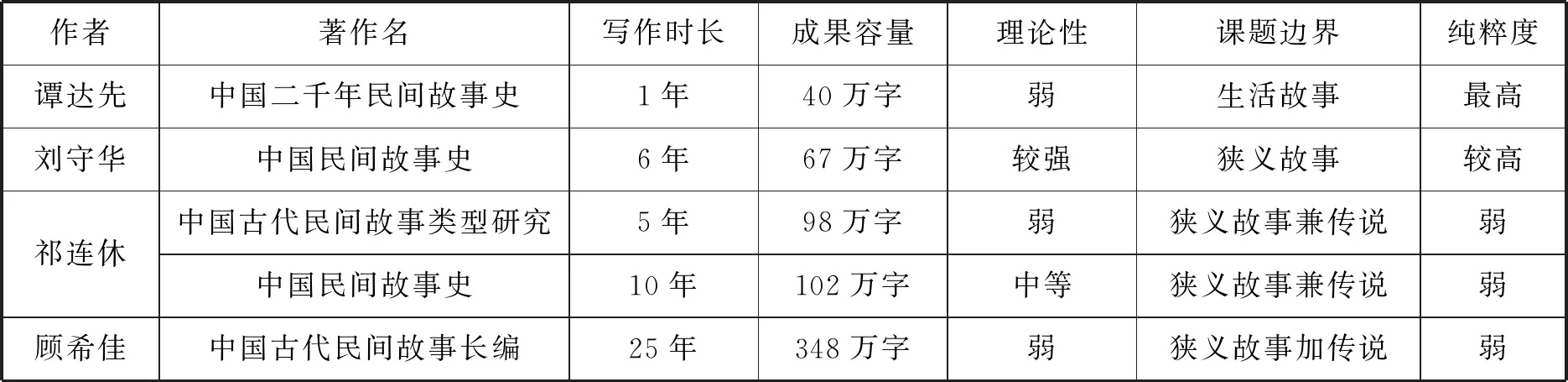

比较谭达先、刘守华、祁连休、顾希佳四人的故事史著就会发现,取材的松紧标准,与他们的写作时长、成果容量,以及理论性的强弱密切相关,我们据以列为“表1”。

表1 不同故事史著对狭义故事的纯粹度要求

顾希佳的写作时间最长,收录的范围也最宽,既然分不开传说和狭义故事,他就干脆把两者全都收录了。而谭达先的写作时间最短,设定的取材范围也最窄,因此只收录狭义故事中的生活故事部分。一般来说,学者们为了加大素材集合的容量,往往采取外迁式边界,以扩展取材范围;而为了节约时间精力,则往往采取内迁式边界,以收缩取材范围。边界外迁还是内迁,主要取决于课题容量和讨论的需要。

(一)外迁式边界:两可从是

我们以刘守华的故事史研究为例。他因为赶着“中华社科基金”的课题结项,设定的成果是一部专著,所以他选择了以狭义故事来建构其故事史。如果以纯粹狭义故事的眼光来取材,就必须考虑排他性,“力求避免对象的混淆”,可是,故事同传说的界限是很难分开的,纯粹的狭义故事素材根本不足以撑起一部故事史著。那怎么办呢?刘守华说:“不仅故事可以转化成传说,一些地道的民间传说,也可以在口头传承中脱离具体的背景、人物,趋于泛化,转变成故事。作品体裁的划分常有交叉情况,所以对上述两种作品,可作为‘两栖’类处理。即不论是传说转化为故事,还是故事转化为传说,都容许人们把它既作为故事,也作为传说来看待。”(24)刘守华:《中国民间故事史》,湖北教育出版社,1999年,第14页。刘守华的意思是,所有介于传说与狭义故事之间的“两可”类故事,我们都可以悬置其传说特征,一律判为狭义故事,也即“两可从是”。

但是,接下来又出现另一个问题。正如刘守华在解释传说与狭义故事的区别时说:“(狭义故事)指神话、传说以外的那部分口头叙事散文故事。”(25)刘守华:《刘守华故事学文集》第七卷,华中师范大学出版社,2022年,第14页。也就是说,我们在区分狭义故事与传说的时候,往往是以“非传说”来判断“是狭义故事”的。可是现在把“非传说”的界碑给抽掉了,那又如何判断一则故事“是狭义故事”呢?

比如《酉阳杂俎》中的《宁王》。故事讲述宁王李宪在鄠县打猎时,发现草丛中有个柜子,柜中锁着一位美少女,就把美少女带走,又把刚刚猎获的熊锁进柜中。两个贼僧不知柜中美人已经换成了熊,将柜子抬至一家食店,声称夜里要做法事。第二天店主打开门,只见一头熊冲了出去,两个贼僧已被咬死。这则故事时间、地点、人物俱全,故事也没有什么特别神异之处,完全可以视作一则纪实传闻,但是刘守华却果断地将它断为狭义故事,理由是:“丁乃通的《中国民间故事类型索引》将它列入896型‘好色的“圣人”和箱子里的女郎’,收录异文7篇。它在藏族民间故事里格外流行,如田海燕采录的《箱中黑熊》,肖崇素采录的《骗亲的货郎》,蒋亚雄采录的《沙坑里的“新娘”》。庄学本于20世纪40年代采录的《康藏民间故事》中也有这个故事。”(26)刘守华:《中国民间故事史》,湖北教育出版社,1999年,第201页。也就是说,刘守华是根据既有的故事类型来判断《宁王》是“好色的‘圣人’和箱子里的女郎型故事”的一则异文。

所谓故事类型,也即基本情节相对固定的某一类故事的模型。欧美故事学者早在19世纪就已经开始尝试对民间故事进行归纳分类,阿尔奈1910年出版的《故事类型索引》将所有的狭义故事分成三大部分,即动物故事、普通民间故事、笑话。(27)参见刘魁立:《刘魁立民俗学论集》,上海文艺出版社,1998年,第359页。他在解释自己的工作目标时说:“一个共同的故事分类系统应该尽可能适合于不同国家的需要……它的意义主要在实践上。假如出版得[的]这样多的民间故事集全都根据同一分类系统加以排列,那将给故事搜集者们的工作带来多大的便利啊!那样的话,学者将能够灵活机动地在任何故事集中录取他所需的资料,而现在如果他希望亲身习知这些内容,就不得不去查遍全部文献。……如今要是民俗学协会担当了故事类型的分类工作,并且体现到他们今后的故事集和故事编目中去,这种分类应该获得广泛的运用,资料的搜集也将从此变得十分容易。”(28)转引自[美]斯蒂·汤普森:《世界民间故事分类学》,郑海等译,上海文艺出版社,1991年,第500页。阿尔奈的意思是说,如果有了这样一个分类系统,其他学者就可以根据这个系统来对照自己手上的文献,很便利地找到所需要的故事资料。

刘守华很大程度上就是借用阿尔奈-汤普森的“AT分类”系统,对中国古典文献中的故事素材进行了狭义故事的认证。也就是说,只要这个故事可以在“AT分类”系统中能找到它的原型,管它是不是传说,优先判为狭义故事。当然,操作这一方法的前提是,研究者自己必须对“AT分类”系统非常熟悉。

(二)内迁式边界:列项排除

所有的课题边界都是研究者人为制定的,目的是排除干扰项,方便就事论事地展开学术讨论,以免对象性质各异,话题迷漫无边。可是,客观事物本来并没有这样的边界,也不会照着学者制定的边界来生长,因此,在类别的边缘地带,总是有许多难以归类的混沌区。这时,就需要仰仗研究者个人的主观判断,对事物进行更加具体、细致的列项排除。

丁乃通在解释《中国民间故事类型索引》的类型边界时,就用逐项列举的方式,排除了一批“显然是传说”的故事:

1.最初由迷信而生的故事,例如狐仙、鬼、龙、风水、占卜的故事。

2.集中于历史人物的故事,不论是否真实历史人物。

3.宗教宣传故事,例如轮回、报应、违背教规、神仙考验的故事。

4.解释事物起源,说明本地风物来源的故事。

5.解释动物行为的原因、解释行业习俗的故事。

6.只有一个情节单元的神异故事。

7.语言类故事,如方言故事、诗词故事、趣联故事等。(29)参见[美]丁乃通编著:《中国民间故事类型索引》,郑建威等译,华中师范大学出版社,2008年,“导言”第6-7页。

丁乃通和刘守华都研究狭义故事,但他们设定的课题边界却有很大差别,尤其在宗教类故事的取舍问题上。刘守华的故事史研究,列有专章讨论“佛教传播与中国民间故事”和“道教信仰与中国民间故事”,后来还将这两个部分敷演成了两部专门著作。可是丁乃通却说:“我不收宗教文学,因为道教和佛教文学的长处是在传说,而传说不在我研究的范围内。即使不包括这么多的宗教作品,若要搜索查阅其他该看的书已不是一人所能胜任的了。”(30)[美]丁乃通编著:《中国民间故事类型索引》,郑建威等译,华中师范大学出版社,2008年,“导言”第10页。顾希佳的《中国古代民间故事长编》是故事传说兼收的,但他也列出了自己的内迁边界:“要说明的是,《长编》只辑录用文言文写作的古代文本,对于用古代白话写作的小说文本,以及戏曲、曲艺、歌谣长诗等体裁的作品,则一概未收,或是只提到相关的篇名,而不辑录文本。一则是因为篇幅的限制,二则也考虑到通俗小说和戏曲一类作品的改编再创作程度往往较大,离民众口头讲述原貌可能更远些,所以没有收入。”(31)顾希佳:《中国古代民间故事类型》,浙江大学出版社,2014年,“导论”第10页。

综上可见,在具体的研究工作中,课题边界是相对设置的,可以根据研究者的个人判断进行宽窄调整,但是,无论宽还是窄,都应该对取材的范围界限做出合乎逻辑的说明,同时在研究工作中坚持执行标准的同一性,不能忽宽忽窄,忽紧忽松,如有特例,也应该加以说明。总之,课题边界的设定是可以调整的,但是对于排他性的执行必须是严格的。如此才能满足“自设条件下的逻辑一致性”。

四、课题边界的可操作性原则

课题边界必须有可操作性。我们可以分别从客体侧与主体侧两方面来说明。

从客体侧来说,我们一定要考虑到原始文献和素材本身的局限,不能一味按照我们的学术理想来制定课题边界。比如北师大中文系学生编写的《中国民间文学史》是这样限定其课题边界的:“我们说‘民间文学’就是指劳动人民在生产斗争和阶级斗争的过程中所创造的口头文学。民间文学是劳动人民自己的制作,它直接表现劳动人民的思想感情、要求和愿望,在奴隶制社会里,民间文学主要是指奴隶的创作;在封建社会里民间文学主要是指农民和手工业者的创作。”(32)北京师范大学中文系55级学生集体编写:《中国民间文学史》上册,人民文学出版社,1958年,第9-10页。这是典型的理想化课题边界。可是,我们到哪去找“奴隶的创作”呢?又如何去判定一则作品是“农民和手工业者的创作”呢?这样的限定显然是无法进入实际操作的,最终只能借助课题组成员对于具体作品的主观判断,也即是否“直接表现劳动人民的思想、感情、要求和愿望”(33)北京师范大学中文系55级学生集体编写:《中国民间文学史》上册,人民文学出版社,1958年,第10页。来判断一则作品是否属于民间文学。也就是说,任何理想化的课题边界,最后都得落实为可以具体实施的操作边界。

中国古典文献浩瀚无边,就算对于民间故事的边界有了明确限定,如果没有操作边界,故事史研究的工作量也是大大超出个体能力的,正如顾希佳所说:“古代民间故事的材料却不仅仅保存在古代作家的文学作品里,除此之外,在古代作家的哲学、史学、宗教学、科学、医学等门类的著作里,同样也有着生动的反映,分布极其广泛,因而给寻觅、识别和钩沉的工作增加了许多工作量,自然也带来了更多的困难。”(34)顾希佳:《浙江民间故事史》,杭州出版社,2008年,第6页。

课题边界是一种理想的学术边界,操作边界则是具体研究进程中的应用边界。当操作边界等于课题边界的时候,也即我们常说的“竭泽而渔”,意味着我们必须将课题边界内的所有样本一网打尽。这种操作方法是理想型的,实际上很难实施。一般情况下,操作边界会小于课题边界,也即在实际操作中,我们会在既定的课题边界之内,对素材取样进行二次限定。

顾希佳在提及《浙江民间故事史》的资料来源时,除了一般的传统文献之外,还常常用到其他许多媒介资料,比如他说:“碑刻、民间抄本、谱牒,乃至于历史上遗存下来的许多造型艺术,也都有助于我们进行民间故事史的研究。”(35)顾希佳:《浙江民间故事史》,杭州出版社,2008年,第6页。可是,无论刘守华、祁连休还是谭达先,都没有提到使用碑刻、民间抄本、谱牒的问题。难道是他们不知道碑刻、抄本、谱牒中也蕴藏着大量的故事资源吗?当然不是。

顾希佳针对的是浙江一省的故事史研究,地域边界相对较小,因此他可以将操作边界划得略宽一些,虽然增加了许多工作量,但还在他的时间、精力、资源所允许的范围之内。而刘守华、祁连休、谭达先都是以中国作为地域边界的,其工作量理论上得是顾希佳的三十倍,他们如果照着顾希佳的操作边界,要在全国范围内网尽所有故事素材,显然是不现实的。

从主体侧来说,任何学术主体都有其自身的能力局限。丁乃通就曾解释说:“关于中国古典文学方面,我也不过是适可而止,做到差不多就算了。我集中精力翻阅的是那些新近有重印本,容易找到的文集,以及对民间有影响,为民间熟知的文人名著。进一步在大海里捞,可能会捞到更多的针,但是时间和物力的限制,不允许我这样做。民间故事研究的主要范围是口头传统,一般刊载口述故事的中国现代书籍、期刊,甚至报纸,我都竭尽可能彻底搜集,在美国和欧洲藏有大量中国书籍的主要图书馆,我差不多都去过,并且蒙他们许可查阅他们的藏书。”(36)[美]丁乃通编著:《中国民间故事类型索引》,郑建威等译,华中师范大学出版社,2008年,“导言”第11页。

主体的能力局限主要表现在四个方面:时间是否允许、所依仗的资料库是否允许、科研资金是否允许、理论积累是否允许。

同是做故事史研究,刘守华、祁连休、顾希佳的条件就比谭达先好得多。谭达先20世纪90年代从澳大利亚回国之后,长期居住在深圳,处于退休闲居的状态,没有可以倚靠的大学图书馆,也不像现在的学者可以依赖电子数据库,更没有政府资助的科研资金,全凭对于学术研究的无限热爱和执着,靠着儿女从澳大利亚寄回的赡养费和一点微薄的积蓄支撑着他的研究用度,甚至连出版经费都要自筹解决。如此艰苦的条件决定了谭达先不可能建构一部宏大的故事史,因此,他将《中国二千年民间故事史》定位为“生活故事史”,从内容和形式两方面对其范围界限做了一番限定:“本书研究的民间故事,是狭义的,即限定在生活故事的范围为主,也可称之为世俗故事。它的主要特征,是在内容方面基本上是与现实生活有较多的直接的联系,即使有时采取历史人物或动植物乃至幻想性的神鬼等为角色,也是如此。在艺术方面则基本上采取写实主义的创作方法,即有时间或采取某些幻想性的情节或细节,亦复如此。”(37)谭达先:《中国二千年民间故事史》,甘肃人民出版社,2001年,第4-5页。

尽管谭达先极力收缩其课题边界,“中国故事史”这一选题仍然大大超出了他的学术条件和学术能力所能承担的范围。我们从全书的篇幅比例就很容易看出这一点,全书正文共收录上至春秋战国,下至清末民初的故事425则,共450页,其中,先秦两汉收录75则故事占96页,可是,明代才收录30则故事占33页,清代也只收录40则故事占45页。为什么会出现这种时间越往后,文献资源越丰富,入选故事反而越少的倒挂现象?原因就在于谭达先的学术条件太差,不仅学术资源薄弱,而且70岁才开始正式启动该课题,只用一年时间完成初稿写作,时间投入明显不足。先秦两汉的传世文献有限,谭达先个人的家庭书架就能收齐相关书籍,可供作者在家细细梳理;而明、清两代,仅笔记小说一项就汗牛充栋,个体藏书远远满足不了写作需求。一个单打独斗的穷书生,偶尔去一趟图书馆,能查到的资料也只是九牛一毛。手上只有几把青菜,却偏要做一桌满汉全席,谭达先从动念开始就已经注定了失败。

学者从事学术研究,设计课题的时候,一定要考虑自身条件和能力,既要回避短板,也要充分利用既有的优势资源。我自己曾在《中国龙的发明:16-20世纪的龙政治与中国形象》“后记”中提到,我到东京大学访问研究的时候,最初提交的合作题目是故事学方面的,“到了东大之后,发现这方面的材料不足,但是,中国近现代史方面的资料他们搜罗得非常齐全,有关中国的西文资料也很丰富,我顺势将合作课题改成了‘16-20世纪的龙与中国形象’”(38)施爱东:《中国龙的发明:16-20世纪的龙政治与中国形象》,生活·读书·新知三联书店,2014年,第290页。。试想,如果我没有依据现实条件顺势调整选题,硬要坚持原定的故事研究课题,最终结局很可能就是一项烂尾工程。

五、如何设定操作边界

我们假定存在一个理想的“素材集合”,包含了这个世界上符合我们要求的全部素材,集合边界就是我们的课题边界。那么,当集合中的素材量趋于无穷大的时候,有没有一种事半功倍的方法,也即我们常说的窥一斑而见全豹的方法,通过对有限的、确定性素材的讨论就能够基本达到对于集合全体的认识呢?

从科学哲学的角度来说,这种方法是存在的,也即统计学上常用的“抽样方法”。所谓抽样,也即从所有的研究素材中抽取一部分代表性研究素材的方法。学术抽样的基本要求是,必须保证所抽取的研究素材在该集合内部具有充分的代表性。在科学研究中,抽样方法是一种经济、俭省、有效的研究方法。抽样方法也分很多种,针对不同的选题、不同的素材,可以采取不同的抽样方法。

(一)随机抽样法

所谓随机抽样法,也即从素材集合中随机抽选若干研究素材的方法。在人文科学研究中,最简单、最省事,效果也最差的抽样方法就是随机抽样。学者们一般根据手头资料,或者就近的资料库,不拘一格,不设目标,找到多少算多少,根据已有的素材直接展开讨论。随机抽样法往往用于学术小品的写作,作者对于成果的科学性和可信度不作太高要求,作品以阐明事理、通俗易懂为目标。

在人文科学研究中,随机抽样使用得非常普遍。但在严肃的学术研究中,一般不提倡使用随机抽样。在本文讨论的诸对象中,谭达先的故事史就是随机抽样的典型。据他自己介绍,书中的生活故事是他数十年断断续续搜集记录的,只是在此书即将完工的1995年8月,曾在香港大学冯平山图书馆补充了部分资料。(39)参见谭达先:《中国二千年民间故事史》,甘肃人民出版社,2001年,“自序”第4页。相比丁乃通的工作,谭达先的工作实在是太草率了,这大概跟他的坎坷经历有一定关系,他曾经饱受学界同事的轻侮,乃发愤著书,过于追求著作数量,难免在严肃性上降低了自己的要求。

(二)典型抽样法

所谓典型抽样法,又称重点抽样法,是指从素材集合中选取少量有代表性的典型样本,通过对典型样本的研究,将结论推广到对于素材集合的整体判断。典型抽样的前提是,研究主体对于素材集合的典型性、代表性有一个先入为主的基本判断,否则他就无法决定到底应该选取哪些样本,所以说,典型抽样的主观性比较强,从一开始就带有较强的倾向性,比较适用于观点先行、结论先行的针对性、对策性研究。

北京师范大学中文系55级学生的《中国民间文学史》就是采取了重点抽样的方式。由于他们将民间文学限定为“劳动人民在生产斗争和阶级斗争的过程中所创造的口头文学”,这一方面的材料在古代文献中不容易识别,也不容易断代,于是,他们想到了一个具有一定可操作性的重点抽样方案:“反映农民起义的民间文学是最值得我们珍惜的文化遗产。由于历代统治阶级的摧残,这些材料保留得不多,但是,我们还是尽力发掘这方面的珍贵宝藏。把现在所能搜集到的反映农民起义的民间文学作品都组织到民间文学史里去。……我们应当想尽办法继续发掘材料,建立以反映我国农民革命斗争为中心的中国民间文学史体系。”(40)北京师范大学中文系55级学生集体编写:《中国民间文学史》下册,人民文学出版社,1958年,第407页。

(三)整群抽样法

所谓整群抽样法,指的是局部性竭泽而渔的抽样方法。整群抽样的前提是,假定集合内部各素材的性质差别不大(比如都是幻想故事),可以用局部研究来代表整体研究。由于素材集合过于庞大,我们可以按某种规则将素材集合分成若干个子集,将其中的一个或若干子集作为整个素材集合的代表来看待,网罗该子集内的全部素材,对这些素材加以研究,然后将结论推广到对于素材集合的整体判断。

整群抽样与典型抽样最大的区别,在于集合内各子集的性质基本均等,而且一旦选择一个子集,就必须将该子集的全部样本纳入研究范围,不能因为其中个别样本不符合我们的研究预设就将其剔出边界之外。比如,一旦我们选择用干宝的《搜神记》来讨论东晋的异类婚恋故事,就得把《搜神记》中所有人神、人鬼、人妖的异类婚恋故事都找出来,进行通盘分析,不能随便剔出那些不符合我们研究预设的故事。

我们以刘魁立《民间叙事的生命树》为例。刘魁立试图借助狗耕田故事探讨民间故事的形态基干,可是,各地搜集出版的狗耕田异文多得不可胜数,如何才能利用有限的样本展开有效的研究,得出可信的结论呢?刘魁立说:“为了要解决民间故事分类的实际问题,即要把现有的浩如烟海的民间故事文本材料按某种标志加以清理和归纳,我就不能不根据这一工作任务的需要,使自己的出发点和工作准则简单化和封闭化,选定一个单一而具体的标准。”(41)刘魁立、[日]稻田浩二:《〈民间叙事的生命树〉及有关学术通信》,《民俗研究》2001年第2期。在这里,刘魁立所谓“选定一个单一而具体的标准”,其实就是制定一条切实可行的操作边界。

刘魁立采取了以地域为限的操作边界,他将素材来源限定为:“仅仅考察这一类型在一个具体省区(浙江)里的所有流传文本的形态结构。”(42)刘魁立、[日]稻田浩二:《〈民间叙事的生命树〉及有关学术通信》,《民俗研究》2001年第2期。这就是典型的整群抽样法:假设全中国的狗耕田故事是一个素材集合,各省的狗耕田故事是性质相近的子集,那么,刘魁立对浙江省“所有流传文本的形态结构”的考察,就是对浙江子集的整群抽样。选择对浙江省而不是对云南省、黑龙江省进行整群抽样,还有一个考虑是,刘魁立试图将异文背景限定在相对同质的汉文化区域内,尽可能使讨论变得单纯,尽量不受到族群文化差异的干扰。

(四)类型抽样法

所谓类型抽样,也被称作分层抽样,就是按照不同的属性特征将素材集合分成若干类型或层级,然后在每一个类型或层级中抽取一定素材样本的方法。类型抽样适用于总体情况比较复杂的集合。我们按不同类型将素材集合分成若干子集,然后按照一定比例,分别从各类型(或层级)中独立抽取一定数量的样本,得到一个代表性的样本集合。比如说,我们要在全校做一项教学调查,针对不同的人群,我们可以将全校师生分成教学一线教师、教学行政人员、高中部学生、初中部学生等,然后分头从中抽取样本。类型抽样的代表性比较好,不会遗漏关键类型的样本,是严肃的科学研究中比较常用的一种方法。

刘守华的《中国民间故事史》就采取了类型抽样法选取故事素材,他说:“本书主要从三个系列的古籍中来选取故事资料,这三个系列古籍就是历代文人撰写的小说故事类笔记(简称笔记小说),道教的经典总集《道藏》,佛教的经典总集《大藏经》。古代笔记小说的作者大都持儒家立场,有些兼有佛、道思想。中国思想文化运行的轨迹先是儒佛道三教鼎立,宋以后逐步走向三教合流。上述三类古籍不仅是中国传统思想文化,也是民间故事的宝藏。”(43)刘守华:《中国民间故事史》,湖北教育出版社,1999年,第13页。也就是说,刘守华将传世文献中故事含量最多的古籍文献,分成了儒、释、道三个文化类别,分头从三个类别中各抽取了故事含量最丰富、最具代表性的三类文献,以这三类文献作为古代故事的主要来源。

祁连休的边界意识就比刘守华淡一些,他将主要目标放在历代文言小说:“涉及中国古代民间故事类型的古籍文献,首先值得关注的是录写民间故事最多的历代文言小说,包括志怪小说、逸事小说、传奇小说、笔记小说等。绝大多数与中国古代民间故事类型有关的作品,都出自历代的文言小说,其中有三分之二以上的中国古代民间故事类型,首先见于各种文言小说。”(44)祁连休:《中国古代民间故事类型研究》,河北教育出版社,2007年,第8-9页。同时他又认为:“除了文言小说外,与中国古代民间故事类型有关的古代典籍文献尚有诸子经籍、史书、文集、地理著作、地方志、宗教典籍以及变文、通俗小说、写卷等等。其中也保存了相当多的民间故事资料,在进行中国古代民间故事类型研究时,它们都各有其特殊的价值和作用,绝不可以忽视。”(45)祁连休:《中国古代民间故事类型研究》,河北教育出版社,2007年,第9页。

祁连休对于文言小说的取材,基本做到了目力所及,应收尽收,但是对于其他类别的古代文献,他只是认为“绝不可以忽视”,并没有制定严格的操作边界,也没有提出明确的取材目标。丁乃通在课题的操作过程中,也放弃了很多古代文献,但他对于放弃的原因,都作了细致的说明。比如他在陈述其对于俗曲唱本资料的使用情况时,甚至解释了他未能读遍哈佛燕京图书馆相应藏书的原因:“在中国搜集俗曲唱本最多的是刘半农。他的收藏现在台北‘中央’研究院,已制成缩微胶卷。但在哈佛燕京图书馆的拷贝,质量太差,使我的眼睛发痛,结果我只读了一些从书名看来有可能是民间故事的本子。”(46)[美]丁乃通编著:《中国民间故事类型索引》,郑建威等译,华中师范大学出版社,2008年,“导言”第11页。这就等于提示了后来的学者:俗曲唱本故事是本书的薄弱环节,如果你们还想进一步推进这项研究,可以考虑从这方面着手。

最后,呼应本文开头再作一点说明。操作边界只是服务于取材边界的操作方案,是素材搜集过程中的过渡性设置,本身不具有学术自足性。操作边界所得之素材,是用来代表整个素材集合的,因此,课题后期的学术讨论也应该着眼于整个课题边界,而不能局限于操作边界。比如刘魁立关于故事生命树的研究,虽说“仅仅考察这一类型在一个具体省区(浙江)里的所有流传文本的形态结构”,但他所讨论的问题,却并不是针对浙江,甚至也不是针对“狗耕田故事”,而是对于整个狭义故事情节类型的结构分析。