房、派、家:宗族单位与国家系谱——宋代谱牒与华南谱牒个案

张小军

宗族是中国社会的传统组织结构,以父系血缘加亲缘组织起来。“宗族”这一概念的内涵在历史上并非连续,其在不同历史时空中也会呈现出不同的组织形态和社会单元。本文所论宗族,主要是指明代以后的华南宗族,而对于宗族及其单位的辨识,一直是一个颇有争议的问题。人们熟悉的“房”,并非宗族的原初单位;“派”则是明代以后在华南一些区域中才成为宗族的单位;至于“家”,本来也不是宗族的单位,而是在宋代文治复兴中,“家(族)”被儒家士大夫作为修齐治平的文化载体逐渐与宗族结合,特别是明清时期整合到华南基层社会的宗族创造。本文尝试通过华南宗族单位的辨识个案,理解宋代来自国家之下的士大夫私谱之兴起,以及族谱在明清大规模发酵并沉降于华南基层社会的文化实践,最终促成了民间社会纳入国家的大系谱。

一、家与宗的结合:宋代谱牒制度之兴

中国的谱牒制度由来已久,从一开始就是国家的某种化身。如《史记》集三代以前世系作“五帝系谍”,其时“谱谍独记世谥,其辞略”。(1)司马迁:《史记》,中华书局,1982年,第488、511页。张光直曾经发现商王庙号的秩序性及其与商代亲属和婚姻制度的关系。(2)参见张光直:《商王庙号新考》,《“中研院”民族学研究所集刊》第15期,1963年。陈其南将之归纳整理为:商王室是行父方交表婚的两个以上之父系群所构成,而王位的继承则为母系的舅传甥。不过陈其南并不同意这样的看法,他认为商王庙号是基于间隔世代原则的,而周代的“昭穆制是后期对间隔世代的原则加以合‘礼’化的结果,是周人‘尊尊’的表现”(3)陈其南:《中国古代之亲属制度:再论商王庙号的社会结构意义》,《“中研院”民族学研究所集刊》第35期,1973年。。《周礼·春官·小史》载“掌邦国之志,奠系世,辨昭穆”(4)李文炤撰,赵载光校点:《周礼集传》,岳麓书社,2012年,第417页。,而昭穆制度源于亲属制度中的婚姻与血缘关系的演变,是区别人们氏族身份的界限。其作用如《礼记》所言:“昭穆者,所以别父子、远近、长幼、亲疏之序而无乱也。”(5)王文锦译解:《礼记译解》,中华书局,2016年,第740页。由此促成了国家的谱牒制度。

潘光旦先生认为“谱系之学,由来已久。古者帝王诸侯之世系掌于专官”,他还引用唐贾公彦对《周礼》的注疏“天子谓之帝系,诸侯卿大夫谓之世本”。(6)参见潘光旦:《中国家谱学略史》,《东方杂志》第26卷第1号,1929年1月10日。秦有传为荀卿所著《春秋公子血脉谱》,成书于两汉时期的《大戴礼记》有“帝系姓”,源自司马迁的《五帝本纪》,反映出所记帝王世系与国家之礼的关系。潘光旦指出“后世论谱学者,则以为汉以后士庶家史通谓之‘谱’者,殆以此为滥觞”,并且荀子于谱系功劳很大,今天的“世系”,荀子时称“系世”,为卿大夫家敬宗追远所用。(7)参见潘光旦:《中国家谱学略史》,《东方杂志》第26卷第1号,1929年1月10日。秦汉编撰皇家谱牒,“岁一治诸王世谱差序秩第”(8)范晔撰,李贤等注:《后汉书》,中华书局,1965年,第3589页。,体现出氏族国家中世系制度之重要。《汉书·艺文志》记录当时已有《帝王诸侯世谱》二十卷(9)参见班固撰,颜师古注:《汉书》,中华书局,1962年,第1766页。,还有世家大族的谱牒。潘光旦曾论及汉代谱录除《帝王诸侯世谱》,还有扬雄《家牒》、聊谋《万姓谱》等,他认为自魏至唐约700年,为中国谱学最盛之时期。(10)参见潘光旦:《中国家谱学略史》,《东方杂志》第26卷第1号,1929年1月10日。唐有李世民命高士廉修《氏族志》,后来宋人吕夏卿参与编撰《新唐书》,因其“通谱学,创为世系诸表,于《新唐书》最有功云”(11)脱脱等:《宋史》,中华书局,1985年,第10658-10659页。。

北宋中期以后,伴随“文治复兴”的复古之风,儒家士大夫开始了一个礼制的国家化和庶民化的双向过程。(12)“文治复兴”概念的提出,主要基于邓小南和余英时等学者的研究,参见邓小南:《祖宗之法:北宋前期政治述略》,生活·读书·新知三联书店,2006年;余英时:《朱熹的历史世界:宋代士大夫政治文化的研究》,生活·读书·新知三联书店,2004年;张小军:《“文治复兴”与礼制变革——祠堂之制和祖先之礼的个案研究》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2012年第2期。家族和家谱成为重要的儒家道统载体。《张载集·经学理窟·宗法》中有:“宗子法废,后世尚谱牒,犹有遗风。谱牒又废,人家不知来处。无百年之家,骨肉无统,虽至亲,恩亦薄。”(13)张载著,章锡琛点校:《张载集》,中华书局,1978年,第259页。这段话说明了两个重要事实:首先,谱牒至少曾经荒废,形成了“无百年之家”的情形,换句话说,宗族或者大家族的情形在当时已经十分少见;其次,没有谱牒,便没有了宗族和氏族。这里十分重要的是将“家”与“宗”联系起来。当时普遍的生存形态应该是“无百年之家”的小家庭。尹佩霞(Patricia Ebrey)在讨论宋代的家庭观念时,曾追溯早期“家”的概念,认为“家”在早期的亲属关系原则中几乎不扮演什么角色,家是一个政治经济的单位,而“宗”涉及到共同的父系祖先,家与宗在早期是不同的,在汉代,家与宗是分开的。(14)Patricia Ebrey, “Conceptions of the Family in the Sung Dynasty,” The Journal of Asian Studies, vol.43, no.2 (February, 1984), p.222.然而在宋代,家与宗的结合成为新儒家修齐治平推行其道统的重要方面,家谱、族谱之兴与此有直接的关系。

宋代比较有影响的国家谱牒当是郑樵所作《通志二十略·氏族略第一》,他指出:“自隋、唐而上,官有簿状,家有谱系。官之选举必由于簿状,家之婚姻必由于谱系。历代并有图谱局,置郎、令史以掌之,仍用博古通今之儒知撰谱事。”(15)郑樵撰,王树民点校:《通志二十略》,中华书局,1995年,第1页。所言之核心便是建立国家的谱学:

帝王列国世系之次本之《史记》,实建国之始也。诸家世系之次本之《春秋世谱》,实受氏之宗也。先天子而后诸侯,先诸侯而后卿大夫士,先卿大夫士而后百工技艺,先爵而后谥,先诸夏而后夷狄,先有纪而后无纪,绳绳秩秩,各归其宗。使千余年湮源断绪之典,灿然在目,如云归于山,水归于渊,日月星辰丽乎天,百谷草木丽乎土者也。(16)郑樵撰,王树民点校:《通志二十略》,中华书局,1995年,第9-10页。

其中,从天子诸侯到百工技艺,可以看到国家的谱牒是一个从上至下的覆盖过程,并非仅仅是帝王将相;而将“夷狄”纳入国家的谱系,可见当时“国家”谱系的概念也不只是纵向的等级,还有横向的地域范围乃至天下。这些都表明中国古代社会借用亲属制度大系谱来做国家和社会秩序的文化功能。

宋代是国家谱牒的衰弱期,却也是新的家谱之兴盛期。潘光旦曾说宋代较之唐代所存谱卷,约一比十,一说因为南渡之际,士大夫多丧谱牒。(17)参见潘光旦:《中国家谱学略史》,《东方杂志》第26卷第1号,1929年1月10日。不过,文治复兴下的儒家之兴,也带来了“家”及家谱的重新兴盛。吕思勉指出:“此晚唐以后,谱系之所由不可复问也。自宋学盛行,人有敦宗收族之心,而谱牒之纂修复盛。”(18)吕思勉:《中国宗族制度小史》,知识产权出版社,2018年,第45页。李弘祺认为“北宋以降,隋唐的‘地望’观念及其社会意义已经解体,新的家族组织形式正在形成。它形成的过程受到了考试制度的影响,而到了南宋中叶以后,开始发展出有族产的‘宗族团体’。这个过程十分重要,而‘家’则是这个发展中的根本‘原型’”(19)李弘祺:《宋代社会与家庭:评三本最近出版的宋史著作》,(新竹)《清华学报》第19卷第1期,1989年。。井上徹曾论及宋代科举是宗族发展的原因:“宋代宗族是回应科举官僚制度的产物……可以这样认为,官僚辈出之母体的性格是宋代宗族的首要的题中之义。”(20)[日]井上徹:《中国の宗族と国家の礼制》,研文出版,2000年,第429-430页。转引自阮云星:《宗族风土的地域与心性:近世福建义序黄氏的历史人类学考察》,常建华主编:《中国社会历史评论》第九卷,天津古籍出版社,2008年,第8-9页。黄宽重也曾分析宋代四明家族之兴,论述了科举之“举业”对家族发展的作用:“从北宋起,由于朝廷提倡文治,而且政局稳定、经济发展、社会繁荣、印刷昌盛、教育普及,一般家庭在辛勤经营,达到小康环境后,为谋家族的发展,便着手规划培养家中聪慧者读书,以争取功名。”(21)黄宽重:《宋代的家族与社会》,(台北)东大图书股份有限公司,2020年,第274页。上文所谓“朝廷提倡文治”,确切说是儒家士大夫提出的,其最初的古文运动,就直接影响并反映在科举之中。(22)参见张维玲:《从天书时代到古文运动:北宋前期的政治过程》,(台北)台湾大学出版中心,2021年。北宋以来,富人家族乡间办学以求得科举功名,已经成为家族纳入国家的兴盛之路,家谱自然成为重要的记录文本。(23)参见王善军:《宋代宗族和宗族制度研究》,河北教育出版社,2000年。同时,家族及其家谱进一步通过国家的科举,化为国家的文化单元,这样一个宋代文治复兴之下的文化孕育,为明代华南基层社会的宗族创造提供了文化土壤。也可以说,华南民间社会宗族兴起中的族谱文化,是宋代士大夫家族文化经历文治复兴的礼制庶民化结果,也是宗族庶民化的结果。(24)参见郑振满:《明清福建家族组织与社会变迁》,湖南教育出版社,1992年。虽然明清政府和士大夫都有对宗法不满的声音,但及“乾嘉以后,西方势力东渐日亟,国家治化之本,日见动摇,忧时之士,多倡为恢复宗法之议”(25)潘光旦:《家谱与宗法》,《东方杂志》第27卷第21号,1930年11月10日。。

与唐代国家修谱不同,北宋私修谱牒之风盛行。潘光旦总结宋以来谱学之特点,“一曰谱学由官而私,由公开而隐秘”,“二曰谱学之实用意义尽失,郑《略》序称唐以上谱之用二,于官则助选举,于私则佐婚姻;宋以后则所存效用,惟‘敬宗收族’比较抽象之一端而已”。(26)潘光旦:《中国家谱学略史》,《东方杂志》第26卷第1号,1929年1月10日。私修族谱的风气始盛,从一个侧面反映出文治复兴中儒家将修齐治平作为其实践的文化下沉。欧阳修本人就是宋初儒家士大夫“古文运动”的代表人物,也是范仲淹庆历新政的主要支持和参与者,推动家谱正是“天下用文治”的一个部分,绝非突发奇想。欧、苏两谱均为小宗谱法,是五季之乱后的宋代之私谱兴起的体现。之所以宋代小宗谱法伴随私谱而兴,是因为大宗起自天子之子,有“百世不迁”,但因不同朝代与时代变迁,可稽而难考,且主要用于皇室血脉。苏洵认为:“独小宗之法,犹可施于天下。故为族谱,其法皆从小宗。”(27)苏洵著,曾枣庄、金成礼笺注:《嘉祐集笺注》卷十四《族谱后录上篇》,上海古籍出版社,1993年,第380页。欧、苏的小宗谱例“五世则迁”,五世以后,格尽另起,反映出一组组自上而下的亲属关系。清人万斯大曾言:“自宋以来,为族谱者,首欧阳氏、苏氏。……其五世则迁,实古者小宗之法。……要而观之,《欧谱》合收而易考,《苏谱》散见而难稽。”(28)万斯大著,曾攀点校:《学礼质疑》卷二《宗法八》,浙江古籍出版社,2016年,第49页。蓝田余氏光绪二十一年(1895)《云路余氏天六房谱》记载:

水本乎源而人本乎祖,祖宗一脉源远流长,若不稽考世系,何由洞悉始终。礼云:尊祖故敬宗,敬宗故收族,收族其大要也。

谱法欧苏二家为最。欧法水本事迹即书名下,地位窄狭,不能多载,未免似略。苏法水源先列谱图,后列事迹,书字号行次、生娶卒葬,并书男女。今仿用苏法,详而弗略,便稽查也。

谱法五世一图,自始祖起……顺次而下五世一图,另自起派……至百世无不皆然,明世次也。(29)《云路余氏天六房谱》卷上《谱系弁言》,光绪二十一年续修,第1-2页。

上面的话,除了肯定苏谱的水源“流水”(指谱系的纵向展开)与详细之优点,还提到“派”“始祖”以及“百世无不皆然明世次也”,显然已经有突破“五世”,走向大宗之“百世”的意味。特别是“敬宗收族”,已然超越了大小宗的区别。事实也是如此,欧谱与苏谱的小宗谱法,更为容易进入民间,因为五世之祖易求,而始祖难求。不过在明清的华南宗族中,族谱早已经向大宗百世看齐,无不将自己纳入皇亲国戚之范畴。钱杭曾对此论道:“明中期以后,位于中国南方各省(特别是华东、华南地区)的宗族,经过宋、元几百年的恢复、发展和积累……不再满足于小宗谱法对‘五世则迁’原则的严格遵守,而是提出了在同一始祖的前提下扩大世系包容范围的要求。也就是说,在特定的社会需要的刺激下,大宗谱法的某些基本原则,特别是‘尊祖故敬宗,敬宗故收族’的伦理原则,又重新被人们发现了其中内含的价值。”(30)钱杭:《宗族的世系学研究》,复旦大学出版社,2011年,第253页。

罗香林在《中国族谱研究》中指出,族谱与国家关系密切,“各族姓各分子之活动与事功,又往往与国家之治乱有关”(31)罗香林:《中国族谱研究》,(香港)中国学社,1971年,第4页。。他还列举了有助于史实新发现的四个方面:一是明初卫所的移民实边;二是西域回人在明初成为卫所移民之史实;三是清初迁界复界中的移民;四是科举促进民族同化之史实。(32)参见罗香林:《中国族谱研究》,(香港)中国学社,1971年。此外,族谱还具有弥补正史、人物史、村落组织、地域经济、历史地理等方面的作用。(33)参见潘光旦:《家谱与宗法》,《东方杂志》第27卷第21号,1930年11月10日。

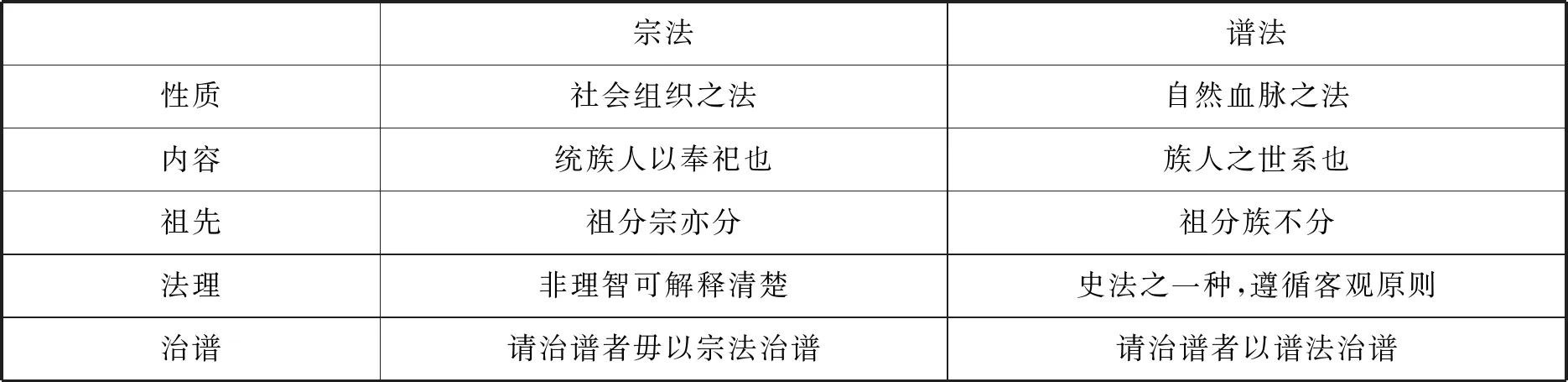

潘光旦在《家谱与宗法》一文中,认为家谱与宗法的结合是一个历史的过程,谱法与宗法之关系的说法有“大宗谱法说”“小宗谱法说”“无法寓有法说”“谱法宗法不相谋说”四种。他指出家谱自可有其脱离宗法之功用(见表1),“家谱为史之一种,谱法亦史法之一种,自有其应遵循之若干客观原则。宗法为一种富有伦理性与宗教性之社会组织,自有其所由形成之种种社会经验,有非理智所可完全解释分析者。是二者之性质固风马牛不相及也”,该文最后一句强调“宗法之既去,亦既万劫不复,请治谱者以谱法治谱,慎毋以宗法寓于谱,更毋以宗法治谱”。(34)参见潘光旦:《家谱与宗法》,《东方杂志》第27卷第21号,1930年11月10日。

表1 潘光旦关于宗法与谱法的区别之归纳(35)该表格内容归纳自潘光旦:《家谱与宗法》,《东方杂志》第27卷第21号,1930年11月10日。

不过,潘光旦或许没有看到,华南宗族的创造,正是一个将家(谱)与宗(谱)结合的历史过程,其背后并非谱法与宗法之争,而是文治复兴背景下华南社会纳入国家的文化实践。一些学者所论华南宗族与家的结合,都是这一历史过程的延续。如弗里德曼(Maurice Freedman)关于华南宗族功能性起源的说法,强调宗族同居、共财、共灶的社会功能特征,他也认为家是宗族的单位,家的下面是房,分家即是分房。(36)Maurice Freedman, Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung. London: The Athlone Press, 1966.费孝通关于“差序格局”的理解,认为宗族是家的水波纹的同心圆扩展。(37)参见费孝通:《乡土中国》,上海人民出版社,2006年。实际上也是一种家作为宗族单位的理解。艾亨(Emily M. Ahern)认为家谱最好被认为是从某种角度书写的国家血统。当文人写下祖先的历史,描述他们的社会群体的形成或解体时,会选择对他们有意义和重要的信息而忽略其他。弗里德曼依据财产和祠堂理解宗族分支的情形并非这样简单,分家的过程也是一个宗族地方化的权利过程。(38)Emily M. Ahern, “Segmentation in Chinese Lineage: A View Through Written Genealogies,” American Ethnologist, vol.3, no.1 (February, 1976), pp.1-16.另外,科大卫(David Faure)也曾论述过依据祖先权利的“居住权”。(39)David Faure, The Structure of Chinese Rural Society: Lineage and Village in the Eastern New Territories, Hong Kong. New York: Oxford University Press, 1986;科大卫:《皇帝和祖宗:华南的国家与宗族》,卜永坚译,江苏人民出版社,2009年。

实际上,在中国历史中,宗、家概念的社会组织形态分立是十分明显的。陈奕麟由土著观点探讨汉人的亲属关系,指出亲属关系并不一定按照结构性规则来运作。“宗”“家”“亲”等概念,我们只能确定其意义和作用不同,甚至它们是各自独立自主的。“宗族”“家族”“家庭”等亲属组织,可以受到不同原则的支配影响。(40)参见陈奕麟:《由“土著观点”探讨汉人亲属关系和组织》,《“中研院”民族学研究所集刊》第81期,1996年。桑高仁(P. Steve Sangren)曾论及传统中国人的合作如何借助于亲属制度,表明了宗族作为合作组织的形态。(41)P. Steve Sangren, “Traditional Chinese Corporations: Beyond Kinship,” The Journal of Asian Studies, vol.43, no.3 (May, 1984), pp.391-415.有关家与宗族的关系,笔者曾论家不是宗族单位,即家与宗族是两个不同的组织形态,家围绕婚姻来组成,宗族围绕血缘来组成。两者可以结合,也可以分离。(42)参见张小军:《家与宗族结构关系的再思考》,汉学研究中心主编:《中国家庭及其伦理研讨会论文集》,(台北)汉学研究中心,1999年,第151-176页。在实际生活中,家是一个基于婚姻且偏向日常生活的功能单元;宗族是基于血缘的社会组织单元。家族介于两者之间,一方面与家有重合,具有家的功能;另一方面与宗族有重合,具有宗族的功能。名词上也经常有混用。如果一定要区分,两者在华南的相对区别主要是:一般宗族有祠堂的祭祀空间,家(族)普遍使用堂号,在堂屋祭祖;宗族追求远祖,家族重视家祖;宗族一般有族谱;家族则不一定都有家谱,特别是在有宗族归属的情况下。无论如何,对上述功能的理解都应该置于一种宋代以来文化历史过程的视角之下:

中国的传统家族制度,不仅仅是一种社会制度,同时也是一种政治制度,并且作为一种文化系统,包含了一套系统化、规范化的家族宗法理论和伦理观念。这一套理论,既作为国家意识形态和正统的社会政治学说的核心内容,又深深影响和制约着基层社会的家族结构与亲属行为;既外化为一种由国家权力提倡的社会理想规范,又内化为一般社会成员普遍的心理体验和内心自觉。(43)刘志伟:《家族研究与社会科学中国化》,王宾、阿让·热·比松主编:《狮在华夏——文化双向认识的策略问题》,中山大学出版社,1993年,第177页。

二、房/派之辨:明清谱牒的民间化

华南的族谱研究著述繁多,吕思勉曾引乾隆《永清县志·氏族表》论江南族谱:“今大江以南,人文称盛,习尚或近浮华。私门谱牒,往往附会名贤,侈陈德业,其失则诬。”(44)乾隆《永清县志》卷三《士族表第三》,清乾隆四十四年刻本。他认为修谱应有国家的支持:“然则国家厘定谱法,责令私家修纂,总其成而辅其不及,实于民政文化,两有裨益矣。”(45)吕思勉:《中国宗族制度小史》,知识产权出版社,2018年,第48页。弗里德曼在闽粤宗族的研究中,曾经强调华南族谱作为行动蓝图和政治叙述的含义。(46)Maurice Freedman, Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung. London: The Athlone Press, 1966.华琛(James L. Watson)也认为写族谱作为一种“思想态度的结构”,反映了政治策略。(47)James L. Watson, “Anthropological Overview: The Development of Chinese Descent Groups,” in Patricia Buckley Ebrey and James L. Watson (eds.), Kinship Organization in Late Imperial China, 1000-1940. Berkeley: University of California Press, 1986, pp.274-292.科大卫从华南宗族作为文化创造的实践,探讨了如何书写族谱,写什么不写什么,反映出纳入国家大系谱的复杂权力过程。(48)David Faure, “The Written and the Unwritten: The Political Agenda of the Written Genealogy,” in Institute of Modern History, Academia Sinica (ed.), Family Process and Political Process in Modern Chinese History. Taipei: Institute of Modern History, Academia Sinica, 1992, pp.261-296.刘志伟也曾论述过珠江三角洲的宗族和族谱的文化创造,探讨了华南宗族的族谱写作如何攀附国家正统,追溯远祖到皇亲国戚、追溯祖籍地到北方的文化实践。(49)参见刘志伟:《附会、传说与历史真实——珠江三角洲族谱中宗族历史的叙事结构及其意义》,王鹤鸣等编:《中国谱牒研究——全国谱牒开发与利用学术研讨会论文集》,上海古籍出版社,1999年,第149-162页。宋怡明(Michael Szonyi)也曾论述过福州地区族谱攀附北方祖先的情形。(50)参见[加]宋怡明:《实践中的宗族》,王果译,北京师范大学出版社,2021年。笔者曾在蓝田宗族的研究中指出:明清华南社会的宗族化过程,与国家政治文化以及国家和地方社会的互动密切相关,包括写族谱、写宗族以及相伴随的写民族、写文化、写国家。他们主动运用国家语言,虚构自己的历史,形成了与国家互相增益的写宗族过程:一方面借国家写自己;另一方面又在写自己的过程中将国家写进自身和人们的头脑中,将国家放大。(51)参见张小军:《再造宗族:福建阳村宗族“复兴”的研究》,香港中文大学博士学位论文,1997年。

一般来说,纯粹的宗族单位是指离开宗族就无法存在的单位。陈其南曾经通过“房”的概念,辨析家庭、家族和宗族的关系。他认为“房”的观念才是厘清汉人家族制度的关键。因为只有“房”才是系谱关系的表达,而家、族、家族或宗族的用语本身无法分辨系谱性的宗祧概念和功能性的团体概念。(52)参见陈其南:《房与传统中国家族制度——兼论西方人类学的中国家族研究》,《汉学研究》第3卷第1期,1985年;陈其南:《家族与社会:台湾与中国社会研究的基础理念》,(台北)联经出版事业公司,1990年。陈寅恪曾在《唐代政治史述论稿》中,指出“文化较血统尤为重要”(53)陈寅恪:《唐代政治史述论稿》,商务印书馆,1947年,第12页。。而族谱便是文化血缘表达的一种方式,没有谱牒,宗族便难以为继。对几百年甚至上千年的远祖和血脉,没有象征的认同和书写的表达,是不可能被群体记忆的。关于家、房、派如何作为宗族的单位,也可以透过族谱来理解。

阅读福建地区的族谱,“房”的确是大多族谱中表达宗族结构的基本单位。而在福州地区,“派”这个概念也被频繁使用。换句话说,宋以后华南宗族的单位除了“家”,还有“房”和“派”。“家”虽然被认为是宗族下的分支,但一般除了“分家”,较少出现在族谱的分支表述中;而“房”除了作为宗族单位,还用于家的单位和其他关于家的功能表述,如分家也说分房。因此,在相对意义上,离开宗族就失去存在意义的宗族单位只有“派”,它是真正表达系谱的单位。“派”的概念出现并非偶然,它与华南宗族追溯远祖的系谱观念有直接关系。如果按照《尔雅·释亲》宗族只记上四代祖先或者五世不迁之祖的说法,“派”的概念便难以出现。而只有追溯远祖,按照国家的谱系找到自己皇亲国戚之远祖,才能纳入国家的大系谱。“派”作为系谱概念早已有之,如《北史》有“上谷公等分枝若木,疏派天潢”(54)李延寿:《北史》,中华书局,1974年,第580页。。“天潢”本是一星名,也常用来指皇族或者皇室后裔。蓝田的利洋李氏族谱,封面便是精致的匾图,中间有“天潢衍派”四个篆书大字作为谱名,以表明自己的李唐后裔身份。可见“派”早已是国家的系谱语言。

回到谱例,欧谱重平行之“房”,苏谱重同祖之“派”,即所谓房横派纵。因为表面看来,两谱都是按照世代从上至下,从左至右,不过区别在于欧谱总以各代各地的“房”横向展开;苏谱则强调以本支派祖先的源头尽情“流水”(指谱系的纵向展开),绵延不断。从族谱上看,房和派不仅是族谱的主要语言和单位,而且很容易由此将宗族的结构表达出来。而所谓“家”作为宗族单位,更确切地说应该是两者的“结合”。一方面没有以“家”作为单位来表达宗族的谱例,另一方面族谱也完全不能表达“家”或者“家族”的边界。更为主要的理由是:宗族的组成逻辑并不是以家庭展开的,其核心的扩展逻辑是血缘亲属关系;而家庭的连接逻辑是婚姻亲子关系,两者并不相同。早期的宗族,并没有以家庭为单位,也说明宗族与家庭两种制度在人类学的意义上并没有必然的联系。

“房”的概念早已有之。“房”本是一个居住的单位,何时进入宗族不得而知,至少在《尔雅》中还没有成为宗族的单位。《尔雅·释亲》所载“父之党为宗族”(55)郭璞注,周远富、愚若点校:《尔雅》,中华书局,2020年,第86页。的宗族中,也没有“派”的概念。房作为宗族单位至少在唐世系表中已有之,北宋范仲淹义族的《义庄规矩》中也有房的明确概念。“房”本来也不是宗族的单位。没有宗族照样有房。房是分财产分房屋的产物,它在实践中被宗族整合为其单位。中国历史上,无论宗族经历了怎样的兴衰过程,家庭的生活方式却很少随之改变。“宗族”二字本身也具有这样的蕴涵:宗是纵向,族是横向。具体来说,关于房、派在宗族中的单位特征,可参见表2:

表2 派/房经纬特征比较

从亲属制度来看,这一区别具有重要的意义。因为按照继嗣法则,房和派有所不同。“派”或“派下”的概念,是指同一个祖先的所有血缘后裔,不分男女(虽然谱中不记女性)。当阅读在蓝田搜集的十几本族谱时,可以发现只有“派”或“派下”才是系谱性的表达;“房”虽有系谱性,但也是宗族分支的功能(生活、祭祀、地方权力)单位。谱的称呼中也有派谱,如余氏云路天房下的《光远堂派谱》。这种直接使用“派谱”的情况,在明代福建宗族发生较早的福州地区相对较多,一些学者也使用到这一概念。(56)参见庄英章:《家族与婚姻:台湾北部两个闽客村落之研究》,(台北)“中研院”民族学研究所,1994年。陈支平在《福建族谱》中所引福州《龙田何氏台石派六房家谱》,记载“台石公以下支分者六子,而吾六房支祖为钓溪公,钓溪公派下又分六房”(57)陈支平:《福建族谱》,福建人民出版社,1996年,第18页。。这一“台石派六房家谱”“钓溪公派下又分六房”的描述十分清楚:用“派下”讲纵向的血脉,用“房”讲横向的分支。派强调父系血缘,房强调兄弟亲缘。“派谱”,以“派”分支,其子孙称某某“派下”。派纵房横;派合房分;派聚合房排斥。派下是指某人的历代后裔,强调他们的集合和彼此的一体,是聚合性的认同;房是同代间的划分,强调分支和彼此间的差别,是相互排斥性的认同。相对其他房,称自己某某房;相对同一房人,则称自己某某派下。林耀华的义序宗族是在福州南台岛,《义序宗族研究》中有多处提到“派”的概念:

支祠两所:一为四房支祠、麟子公派下,所属宅屋、仓埕、天、地四房,共奉麟子公为支祠祖;一为新厝祠,泗公派下子孙,奉泗公为房祖。(58)林耀华:《义序的宗族研究》,生活·读书·新知三联书店,2000年,第29页。

这里的“派下”,指某一个祖先之下的所有子孙,而“泗公派下子孙,奉泗公为房祖”,是说泗公派下的子孙奉其为房的祖先。同一人群,既属某祖先的“派下”,强调纵向的系谱性;又是这一祖先的一房,强调横向的分支。义序宗族各房元宵祭祖伴夜表,反映出房与派的混用,房强调在某一地方的分支,派强调单纯的血脉分支。如“旧厝房”是指旧的祖厝所在地的一房,该房下有若干支派,下表列有鸣朝公、敬轩公、鸣山公和横公四个支派,还说明旧厝房的规模比表中其他的房要大,因此几个支派与表中其他各房是平行的守夜关系(见表3)。

表3 祠堂各房分伴夜表(59)参见林耀华:《义序的宗族研究》,生活·读书·新知三联书店,2000年,第62页。

阮云星曾经分析义序黄辅极于1724到1734年编修《族谱》一事,黄辅极编修的《族谱》分上下两卷。上卷由《原姓引、宗支图引》《本派历代各房行实传》《通族先世通派世次图谱》等十一项目构成,其中《本派历代各房行实传》,明示义序黄氏宗族的各下位分支系统,该谱共撰制四部,除一部编者私家所藏以外,其他三部分归当时义序黄氏宗族最大的三个支派(最上位的三大分支)——中浦、平浦、公浦三大派系所有。(60)参见阮云星:《宗族风土的地域与心性:近世福建义序黄氏的历史人类学考察》,常建华主编:《中国社会历史评论》第九卷,天津古籍出版社,2008年,第1-33页;宋怡明也曾讨论过黄辅极的修谱过程,参见[加]宋怡明:《实践中的宗族》,王果译,北京师范大学出版社,2021年。可见谱中以“派”作为自称,以“通派世次图谱”为名,并做三大支派的谱系,显示出“派”这一概念在修谱中的核心地位。

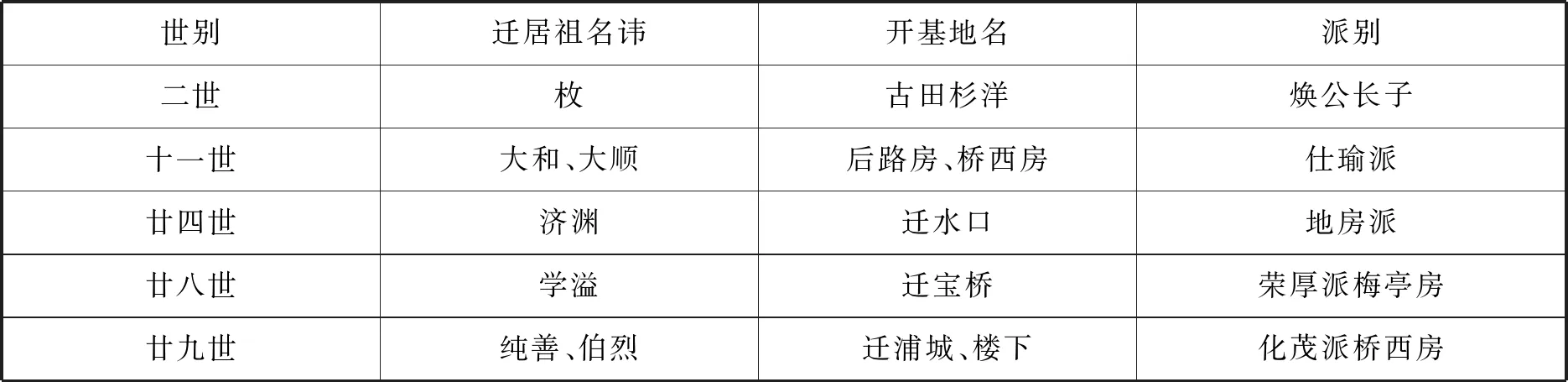

陈支平在《福建族谱》中,曾经论及福建族谱的种类,包括房谱、支谱、家谱(家乘)、族谱、祠谱、宗谱、世谱、统谱(联谱),但未提及“派谱”。(61)参见陈支平:《福建族谱》,福建人民出版社,1996年,第17-20页。上文提及福州地区“派”的概念,实际多将房、派合用为“房派”。蓝田有《云路余氏天福一房光远堂派谱》,是蓝田余氏云路房(11世)下天福一房(15世)光远堂(家的堂号)的家谱,有两代房、一代家,最后却以“派”称谱,强调系谱的渊源。除此之外,蓝田《余氏总谱志》(下卷)分宗支三百多个,散布于闽、粤、浙、赣等省。“列祖迁居一览表”中(见表4),有五栏,从远祖、继祖、始祖,记到三十五世,共385列,在“派别”一栏(以“派别”而非房份为栏目),称“派”的有289个,约占四分之三,其余96个中,房派同称(如某派某房或某房某派)共10处,称“房”39处(多为蓝田宗支),最初五世的始祖(尚没有分房派)称“子”的有34处,空格13处。可见“派”已经是族谱的核心表达。

表4 《余氏总谱志》(下卷)列祖迁居一览表举例

上面可见,居于本地的各个宗支多以房相称,表示一种平行的关系;迁出的宗支多用派称,强调纵向的分枝。房派混用中,房横派纵的特点依然鲜明。

以“房”“派”为基础建立的宗族单位,是一种十分巧妙的结构——集横向亲缘与纵向血缘于一体。传统亲属制度的观点认为血缘主要是从上至下的传递,即所谓继嗣(descent),实际上,横向亲缘也是宗族扩展繁衍的血脉传递。房有地点、名分、房产和财产的含义,分房是名分、财产和权力的分割,可以起房名,房又代表了一个地方的宗支。派与房的上述那些非系谱功能有所不同(如分财产等),它是一个纯粹的自然系谱关系,其中没有财产、名分、权力和地点的含义,同一个祖先,无论子孙散居何处,都是同一派下。即是说,纵向的“派”是一个远祖下的所有子孙;而横向的“房”只是一个祖先下分出的某一支子孙。

陈其南曾强调中国人的“分房是一个纯粹的系谱概念”,以及“一般意义中的‘分家’与系谱上的‘分房’观念是不同的”(62)陈其南:《“房”与传统中国家族:兼论西方人类学家的中国家族研究》,《家族与社会:台湾与中国社会研究的基础理念》,(台北)联经出版事业公司,1990年,第136页。,并在批评弗里德曼观点的基础上,提出“系谱模式”不同于功能模式。他指出,“系谱模式是某一特定民族,在一个所有人类社会都共通的生物学模式上,独自认定出一套特有的概念和法则,而建立起来的社会文化体系”(63)陈其南:《“房”与传统中国家族:兼论西方人类学家的中国家族研究》,《家族与社会:台湾与中国社会研究的基础理念》,(台北)联经出版事业公司,1990年,第141页。。分房的基本道理是系谱意义上的分立。他进一步强调:“房所指涉的语意范围可以是完全建立在系谱关系上的成员资格,无须涉及诸如同居、共财、共爨或其他任何非系谱性的功能因素。”(64)陈其南:《“房”与传统中国家族:兼论西方人类学家的中国家族研究》,《家族与社会:台湾与中国社会研究的基础理念》,(台北)联经出版事业公司,1990年,第130页。然而,房首先并不是宗族的天然单位,反而是家庭中分家的通俗表述。由家庭延伸出来的分房如何成为纯粹的系谱概念?特别是房的认同是一个明显的宗族下的结构功能单位之认同,尽管包含房祖;但是系谱的认同通常要追溯到始祖,这是房的认同所不包含的。房具有系谱性,但是通常只是追溯到房祖,而派的系谱通常追溯到始祖或远祖。

另外,房不只具有系谱性,分房必然涉及分财产,如蓝田还涉及横向的非系谱的集中居住、地方权力、非祖先的共同祭祀以及社会地位等等。宗族内的分房一定涉及分财产和名分(即使少有例外,也不影响一般的情形);分家则主要指分开生活,即分灶。在“家”的概念游移层面,家和房相互嵌套,家中有房,房中有家。在宗族层面,房不是家的单位。一般来说,房有很多非系谱的功能。房作为一个组织,整体的功能包括了与其他房的关系、权力排斥与联合等,这些功能都不是系谱的功能。房作为一种观念,无疑具有房的认同,但是这并非系谱性。如范仲淹的义庄义族制度,赡养宗族的单位就是“房”。在《义庄规矩》中,“房”不仅是共财的经济单位,还是赡养宗族的社会单位,具有多种非系谱的社会功能。福建蓝田的村落地理格局就是按照房/境来居住的,也有自己清楚的共有财产和蒸尝。系谱是一个纵向认同的概念,对“祖”的认同是系谱,但是对“房”的认同是权力——对房的认同只有相对于其他房或者社会压力之下才有意义。

至于派,则与家无关,家也不是派的单位。同一辈兄弟姐妹,女孩不能成“房”,但无论男孩女孩,都属于某一派下(虽然女性不单独上谱)。换句话说,真正强调系谱的概念是“派”而不是“房”。房具有居住、共财等很多功能,非纯粹的系谱单位,上述“分房是一个纯粹的系谱概念”的说法并不正确。真正纯粹的系谱概念是分派。衍生出“派”的概念及其各类“派谱”方可以追远,是将民间社会的系谱国家化的重要文化实践。“派”作为一种系谱观念,与“房”不同,很少有社会生活中的实际功能。“派”追溯始祖、远祖和开基祖,对于民间社会,这是一个重要的宗法礼仪变革。一般人会把这一现象归为“夏言上书”,允许庶民祭祀始祖。实际上,这早已是南宋新儒家礼制改革的结果,体现出国家礼制的变革以及走向民间社会的“俗礼化”。没有宋代开始的国家礼仪庶民化,以及没有允许平民追溯始祖远祖的礼制变化过程,民间社会就不可能按照国家的谱系来创造自己的祖先,不可能把自己的祖先变成帝王将相之后,也不可能有“派”的宗族单位出现。

“派”这一概念的使用,挑战了周礼所建立的亲属制度规则,将以“父之党为宗族”(由己身出发以父亲为中心的宗族)变为以远祖或开基祖为中心的宗族;将一直沿用到宋代上溯四代(高、曾、祖、祢)祖先的旧礼变为上溯到国家谱牒所记录的远祖或开基祖,进而将国家礼仪“俗礼化”,将民间社会与国家联系起来,将普通百姓与皇亲国戚联系起来,这一亿万民众进入国家大系谱的事件,堪称历史上的伟大壮举。

三、结论:宗族单位与国家系谱

宋代是中国历史上重要的转折时期,这不仅因为王朝的政治中心南移,还在于这个年代儒家士大夫发起的一场意味深远的运动——“文治复兴”。笔者所称“文治复兴”,是指大约在10-13世纪宋代儒家士大夫企图恢复尧、舜、禹三王之治的运动。“文治复兴”的积极贡献之一,是儒家士大夫推动的“修齐治平”在客观上将民众动员和调动起来,并参与到国家的治理之中。虽然民众并不简单屈从帝士共治的“修齐治平”,却因此“激活”或说政治启蒙了他们自己的多元发展空间,特别是在新儒家的中心地带,即被“文治复兴”激活和政治启蒙的华南地域,经济和文化得到空前广泛的发展。华南民间宗族及族谱丰富的文化创造、民间宗教信仰的广泛发展,亦都是伴随这一过程产生的结果。(65)参见张小军:《“文治复兴”与礼制变革——祠堂之制和祖先之礼的个案研究》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2012年第2期。

本文分析了国家系谱的两次文化下沉:第一次是如潘光旦所言宋代的私谱(相对于国家系谱)之兴,深层原因是文治复兴中,家(族)之风兴起并成为儒家的重要文化载体;第二次是明清下沉到华南的民间社会,主要特点是乡村士大夫和乡贤之推动的造谱造宗族运动,深层的原因是华南地方社会借文治复兴和儒家文化下沉而进行的地方社会重整。弗里德曼曾把华南宗族的发生归于“边陲”等原因,但事实上同为边陲的其他地区并未出现华南的情形。(66)关于弗里德曼的“边陲说”以及学界对该说的批评,参见张小军:《让“社会”有“文化”:人类学自我本土化反省》,清华大学出版社,2021年,第216-221页。

有关华南宗族单位的讨论,表面反映出不同年代、不同地域、不同人群的宗族结构及其宗族属性,深层则是宗族创造与国家的不同关联,显示了民间社会与国家动态复合的宗族文化生产。家、派、房,都可以在不同的宗族文化实践中被选择、被强调。“家”作为宗族的弹性单位以及相应的族谱兴起,主要是在宋代文治复兴过程中发生的,并成为国家进入基层社会的重要方式。“派”和“房”,形成了宗族的经(纵)纬(横)格局。特别是“派”,是追求纯粹宗族的系谱概念,是纳入国家系谱的一个重要表征。

一般而言,华南族谱有如下三个显著的国家特征。首先,谱牒的第一个国家功能是国家治理的“国家谱”。政治人类学一直关注人类借助血缘关系建立社会组织,这是人类的普遍现象。就中国社会而言,血缘的文化创造经久不衰,特别是与国家的权力体系紧密结合。系谱早就用来记录国家的权力关系,唐代的氏族志对国家世系制度的表达,宋代的国家政治依然是世系秩序,氏族、宗族、士族以不同的方式呈现。吕思勉曾论宋以后至于今日,各地无不有谱,“然其用意,则与古大异矣。今人谱法,率本欧、苏。而踵事增华,其例实较欧苏为美备……全国谱牒,皆臻完善,则于治化,固有大裨”(67)吕思勉:《中国宗族制度小史》,知识产权出版社,2018年,第45页。。即认为今谱已经超越了欧苏之谱,并主张将族谱纳入国家治理。

其次,谱牒的第二个重要功能是以国家为中心的“伦理谱”。陈奇禄认为孟子所言“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”这五伦,“就是中国伦理的根本,而族谱里训诫子弟,所学所行的,也不出这个范围”,随后他指出加强五伦之教的办法是重视族谱之学,以及“族谱家训虽以尊祖睦族为起点,而其目的,则以修齐治平为轨范,也就是由睦族而睦乡里,由睦乡里而睦国家,由睦国家而善天下”。(68)参见陈奇禄:《论族谱与世教的关系》,联合报文化基金会国学文献馆编:《第三届亚洲族谱学术研讨会会议记录》,(台北)联经出版事业公司,1987年,第18-19页。

最后,谱牒的第三个功能是以国家为中心的“关系谱”。谱牒将人们的各种关系制度化起来,例如早期国家的赐姓命氏,本来是通过文化上的血缘关系建立国家的治理单元,《氏族志》的谱牒于是成为国家姓氏的文本,后来几乎成为大部分中国人的谱牒。宋代,儒家力推宗法秩序,谱牒亦兴,特别是因为礼制的庶民化,导致私谱的增加。张载曾主张“明谱系世族与立宗子法”(69)张载著,章锡琛点校:《张载集》,中华书局,1978年,第258页。。宋代新儒家极力推动谱牒的恢复,欧谱和苏谱的出现,也是这一过程的佐证:一姓一谱,敬宗收族,追溯远祖,落地民间。

无论房派,都是国家的影子。“房”本身很早就进入国家的礼法概念,“派”则是在国家礼仪变化之后华南民间发展起来的概念,依据始祖,天潢衍派。系谱后面,承载着宗族及其分支作为社会组织和文化体系的权力。“房”作为宗族的分支,表达权力的分化;“派”作为谱系的合一,是文化认同的表达。这与格尔兹(Clifford Geertz)在《尼加拉:十九世纪巴厘剧场国家》中关于权力是喷涌分化的、文化是凝聚合一的说法十分吻合。(70)参见[美]克利福德·格尔茨:《尼加拉:十九世纪巴厘剧场国家》,赵丙祥译,上海人民出版社,1999年。宋代以降华南宗族创造中的造族谱,正是一个将万民纳入国家大系谱的文化凝聚过程。这样一个通过宗族创造建立起来的国家谱系,潜移默化地将国家带到了人们的身边,国人皆是皇亲国戚之后,皆为国家之人,此乃中国社会文化中的一大文化壮举(71)参见张小军:《让“社会”有“文化”:人类学自我本土化反省》,清华大学出版社,2021年,第210-232页。,其对中国社会后来的走向影响深远,至今意义不减。