第1课 中华文明的起源与早期国家

张国通

【素养夺标】

1. 了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

2. 通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

【本课必备】

一、石器时代的古人类和文化遗存

(一)旧石器时代——以打制方法制作石器

1. 分布特点:广泛,多元化;主要在黄河流域和长江流域。

2. 文化遗存:距今约170万年的元谋人和距今约70万至20万年的北京人。

3. 社会生活:渔猎和采集,群居生活;学会用火;生产力水平较低。

(二)新石器时代——以磨制方法制作石器

1. 分布特点:数量多,分布广泛,奠定了多元一体的发展基础。

2. 基本特征:大量使用陶器,从事原始农业,刀耕火种,饲养家畜,聚落定居。

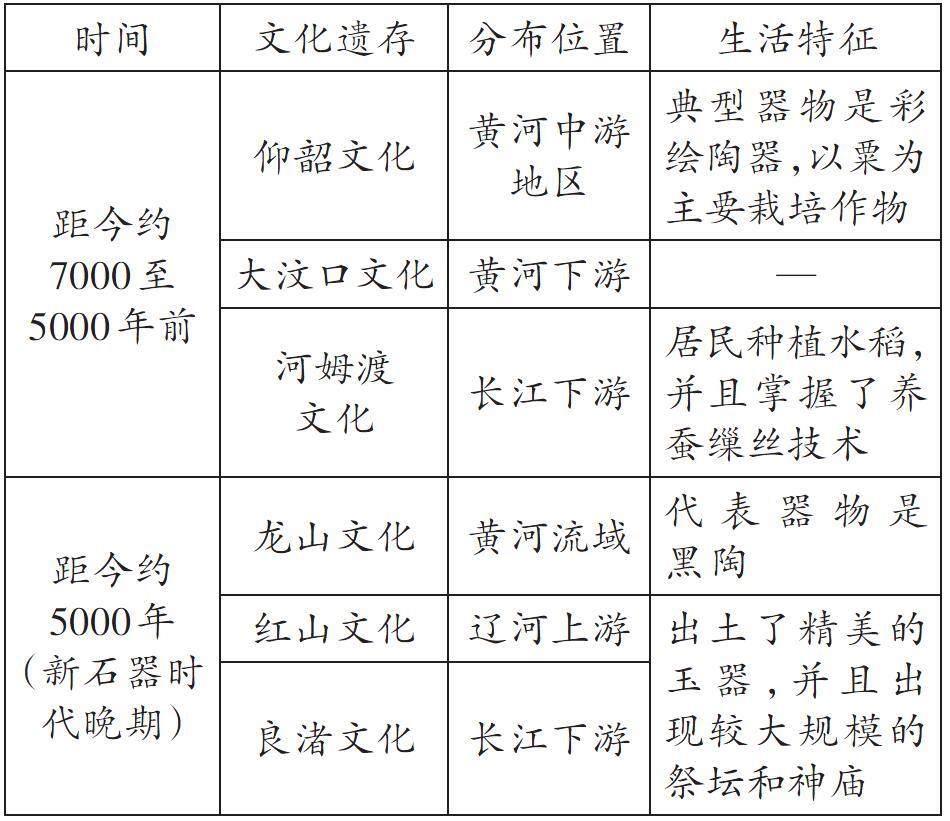

3. 主要代表

(三)中国原始社会的组织演变

1. 阶段演变:原始社会组织分为原始人群、母系氏族社会和父系氏族社会三个阶段。

2. 母系氏族社会

(1)时间:旧石器时代晚期。

(2)特点:生产力低下,氏族成员共同劳动,成果共享。

3. 父系氏族社会

(1)时间:新石器时代晚期。

(2)特点:社会贫富分化与不平等开始出现;部落联盟出现;私有制产生,阶级分化日益明显,权贵阶层出现;中国即将迈入阶级社会的门槛。

二、从部落到国家

(一)部落联盟

1. 三皇时代:较早,名称众说不一,神话色彩浓重。

2. 五帝时代:黄帝联合另一部落首领炎帝,形成炎黄部落联盟,他们被后世尊为华夏始祖;尧、舜通过“禅让”传承部落联盟首领。

3. “万邦”时代:约五帝后期的龙山文化时代,中国大地上邦国林立,有专家认为其具备了国家的初始形态。

(二)夏朝建立

1. 时间:约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝。

2. 政治特征

(1)禹死后,其子启继位,世袭制代替了禅让制。

(2)中央:设主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

(3)地方:聚族而居。对夏部族生活地区直接统治,其他地方主要通过控制一些部族实行间接统治。

3. 文化遗存:二里头遗址。

三、商和西周

(一)商朝

1. 建立:约公元前1600年商汤灭夏建立商朝,后定都于殷。

2. 特征

(1)文化:考古发现的甲骨文,证实了文献中关于商朝的部分历史记载;甲骨文是商人刻写的占卜记录,是一种成熟的文字。

(2)经济:殷墟遗址出土了许多青铜器,造型雄奇,纹饰华丽。

(3)政治:商朝国家机构完善。商王是最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官;国家的管理实行内外服制。

(二)西周

1. 政权兴衰

(1)建立:公元前1046年,武王伐纣,牧野之战后灭商建周,定都镐京。

(2)共和行政:公元前841年周厉王暴政引发 “国人暴动”,召公、周公共同执政。

(3)西周灭亡:公元前771年犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。公元前770年周平王东迁洛邑。

2. 制度建设

(1)分封制

①目的:巩固周王室的统治。

②内容

对象:王族(分封主体)、功臣和古代帝王的后代。

权利与义务:诸侯在封土内世袭统治,可再分封、设置官员、建立武装、征派赋役等;诸侯为周天子镇守疆土、随从作战、交纳贡赋和朝觐述职。

主要封国:鲁、齐、燕、卫、宋、晋等。

③ 影响

积极:加强了周天子对地方的统治,确立了“天下共主”地位;稳定了政治秩序,延续了西周的统治;扩大了疆域,传播了周文化,有利于家国认同感的强化,为中华民族的形成奠定了基础。

消极:受封诸侯有很大的独立性,造成了周朝后期的分裂割据局面,周天子的权威逐渐被削弱。

(2)宗法制

①含义:以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分的制度。

②特点:嫡长子继承制。

(三)商周的社会经济——奴隶制社会经济发展并走向繁荣

1. 农业:农业是主要生产部门,井田制是土地经营的基本方式;农业生产中主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。

2. 手工业:青铜铸造是手工业生产中的主要部门,青铜器种类繁多,劳动人民创造了灿烂的青铜文化。

【重点难点】

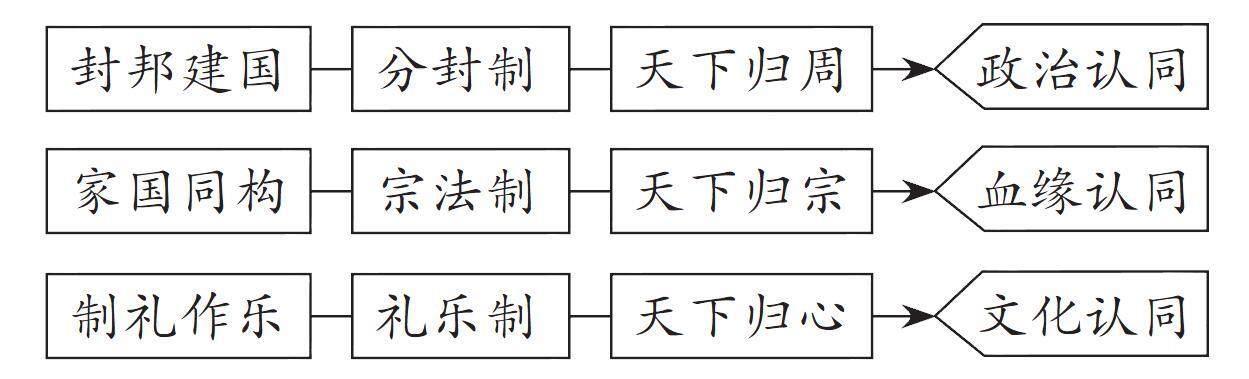

1. 分封制、宗法制、礼乐制的关系

分封制和宗法制互为表里,分封制是建立在宗法制基础上的一种地方行政管理制度,是宗法制在政治制度方面的体现,但分封制并不是全部以血缘关系为基础的政治制度。礼乐制度是维护分封制与宗法制的工具。

2. 夏商周三代文明对后世的深远影响

(1)分封制形成的等级观念:分封制造成土地和政治权力的层层分封,所形成的等级秩序不仅体现在政治层面,而且贯穿于社会生活和思想观念。

(2)宗法制形成的宗法观念:宗法观念使中国传统文化形成严格的伦理范式,“忠”“孝”观念深入人心。形成重视家庭亲情、尊老爱幼、和睦相处等社会公德,促使中华民族形成“国”与“家”不可分的意识,造就了忠孝之士。

(3)钟鼎等乐器、礼器是礼乐制度的载体,其中的甲骨文、金文是语言符号,它们的出现使记录历史、传承文明成为可能,使华夏文明传承至今。

3. 商周政治与儒家思想的关系

(1)商汤“德政”与儒家思想的关系:商汤讨伐暴虐的夏桀后,灭夏建商。商汤以仁德治国,减轻征敛,鼓励生产,安抚民心,任用贤臣。这成为儒家“仁”和“仁政”思想的历史渊源。

(2)周代“天命观”与儒家思想的关系:周天子承受天命治理天下。统治者只要有使民归顺的“德”,就会“天命”所归,若要天命长久,就应“敬天保民”“明德慎罚”。周代的天命观,从理论上为“武王伐纣,以周代商”作出合理解释,成为儒家民本思想的渊源。

(3)血缘伦理:西周宗法文化,家国同构的社会治理模式,是儒家重血缘伦理的社会渊源。

(4)尊崇礼制:西周以礼乐制度规范社会秩序,是儒家礼制思想的制度渊源。