故宫文物修复师 指尖上牵起似水流年

人物简介

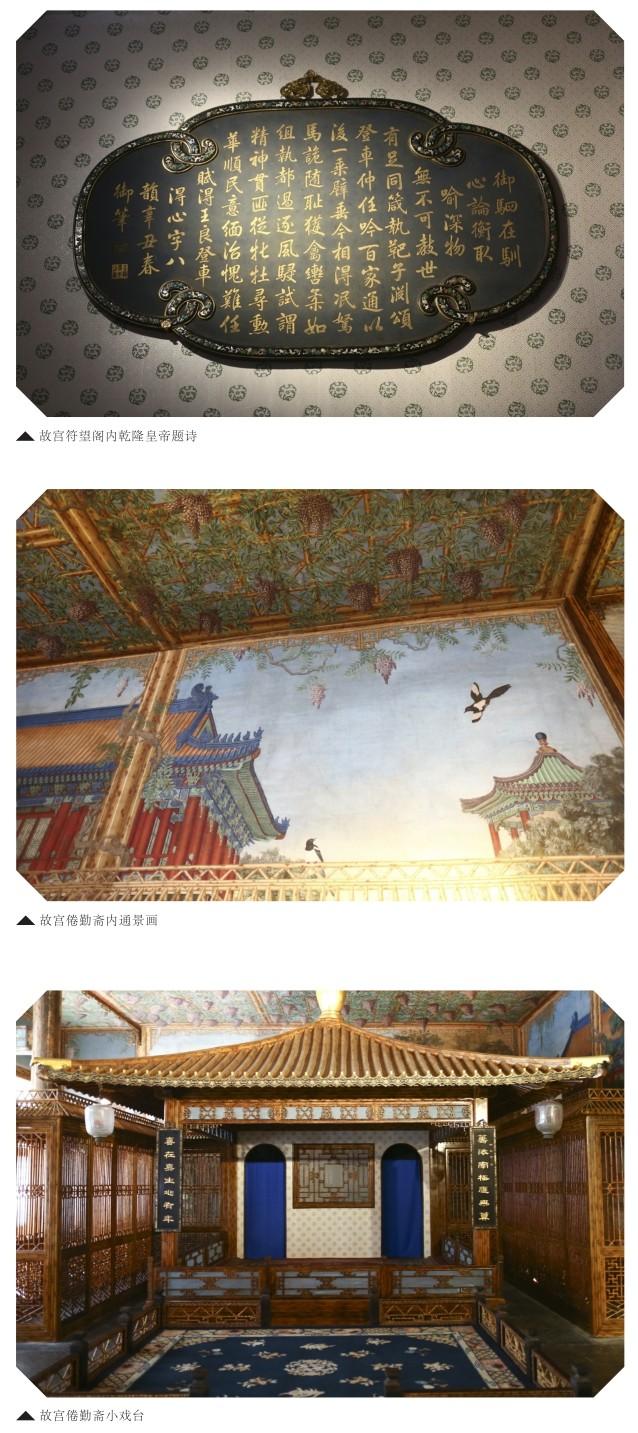

北京文化守护人,故宫文物修复师。故宫博物院除收藏有180多万件文物藏品,还保存有许多中国古代特有的文物保护修复传统手工技艺,并拥有以古字画装裱修复技艺、古书画临摹复制技艺、青铜器修复技艺、古代钟表修复技艺、官式古建筑营造技艺等5项国家级非物质文化遗产为代表的十多个门类的保护修复专业队伍。2016年,故宫博物院成立故宫文物医院,200余名文物保护修复人员在故宫文物医院内修文物。

随着2016年纪录片《我在故宫修文物》的播出,宫廷钟表、漆器、宫廷织绣等文物的修复成功“出圈”,人们蓦然发现,有这样一批人,在为故宫600年的传承默默贡献自己的技艺和青春,他们的愿望是把故宫的文物完美地交给下一个600年。

“故宫男神”王津:一辈子做好一件事

故宫的文物钟表修复室在被称为西三所的小院里。1977年,在故宫文物修复厂老厂长带领下,16岁的王津第一次走进这座小院,之后一干就是40多年。

“我们家从曾祖父到我,几代人都在故宫。我印象中最早是在上世纪60年代进宫,还在神武门广场看露天电影。1972年前后,因为帮病休的爷爷来宫里办些领工资、领物品、交看病单的事,往来宫中就比较多了。1977年爷爷去世时,我只有16岁,院里照顾我让我接班。当时文物修复厂没有年轻人,钟表室就剩两个人,岁数也比较大,我就被师父挑上了。”王津说。

师父要求严格,做学徒头一年不能接触文物,王津便拿出家里的闹钟,大着胆子拆了再装上,研究控制闹钟走时的零件如何运作。第二年,王津独立修复了第一件文物,是一座小型的座钟。王津回忆,“之前都看过师父修,自己上手找到问题,实在琢磨不透才去问师父,慢慢就熟练了。”

1981年,入门四年后,王津才修复了第一件比较重要的文物,一座清代三角木楼钟,有七八十厘米高,一个机芯带着三面表盘走针,修复完组装好就拿给师父看,“得了他一句‘搁那儿吧,再拿一个新的活儿,就开心得不行。”

故宫修钟表的行当虽然一直没断过人,但王津师爷那辈最终就剩一人,师父那辈最后只剩两个人,到了王津这代有3人,2006年后的十多年,只剩他和徒弟亓昊楠。“从1977年到2017年40年中,我只招到一个学生。前后也招过两批,面试都过了,孩子都没来报到。”

《我在故宫修文物》火“出圈”后,很多人慕名而来,想拜王津为师。甚至有人放弃了外国工作来故宫。这让王津很欣慰,感觉后继有人。这些钟表大多来自西方,新来的年轻人外语很好,可以找到更多的国外资料。

对于自己受到的关注,王津觉得是件好事情,通过自己的故事,能够让社会看到“择一事终一生”的工匠精神。

唯一全员女性修复小组:一针一线“缝补”历史

在故宫西侧院墙内的文物医院内,有一支全部由女性组成的修复组—织绣修复组。织绣修复组共有5名成员,全是女性。“绣娘”不仅要掌握文物修复知识,还要熟悉各类织绣工艺技法,宫里的织绣文物经由这些专业修复师修复后,焕发出新的生命。

清代缂丝花鸟图槅扇心、刺绣花卉山石图炕罩槅扇心、清道光黄色缂丝勾莲庆纹方凳垫、清康熙蓝色缎绣打籽绣金边孔雀纹葫芦式荷包……这些听起来就很“高大上”的文物,经过几位姑娘的手重获新生。

称她们为“绣娘”再合适不过。在修复过程中,她们会使用藏针、跑针、铺针等修复针法,这就要用到各种型号的修复针,有的修复针十分纤细,正常丝线得劈开八份才能穿进针鼻。她们在缝补的时候都是遵循文物修复中的可逆原则,对织绣文物,她们并不会在文物本体上直接缝制,例如在丝线脱落部位罩丝网,再用生丝钉牢脱落丝线,最后缝合包覆层进行加固和衬护,同时避免缝到文物。

这个组成立时,就没有男生报名,所以重活儿细活儿都得这些姑娘承担。她们不能做美甲,时不时就涂抹护手霜。因为织绣文物大部分都是娇贵的绫罗绸缎,如果手部粗糙很容易剐线,美甲的指甲太长容易剐蹭,化学成分也对文物保护不利。

陈杨是修复组第一批“绣娘”之一,她2004年大学毕业后就来到故宫开始织绣文物的修复工作,并专门去南京学习织机使用方法,“只能做一些小的,要是太大了,我们几年都不用干别的了。”

王旭2007年到织绣修复组,“这些织绣文物太美了,能尽自己的一份力修复它们真的很自豪。”王旭坦言,由于织绣品脆弱、不易保存的特性,文物修复过程中的每一次触摸都要无比小心。一点一点清理灰尘、一块一块抚平褶皱。她觉得,做好这份工作要有耐心,有敬畏心,还要有“医者仁心”。

非遗传承人“修旧如初”:猪皮制胶修家具

2013年,“平安故宫”工程实施,考虑到故宫院藏文物种类繁多、材质多样、工艺复杂,自有力量相对不足,提出了“院藏文物抢救性科技修复保护”项目,以“下订单”的方式吸纳老字号企业与非遗传承人合作修复文物。

北京同兴和古典家具有限责任公司是接到“订单”的企业之一,为故宫修复硬木家具。“同兴和”原址位于北京市崇文门外的东晓市街上一条百十来米长的鲁班胡同。清嘉庆年间,清宫造办处日渐衰落,众多能工巧匠流落至此,开设木器作坊。

王来凤是“同兴和”非遗技艺第七代传承人,接单后,入宫修起了家具。每件家具修复都要经过木工、雕工、油工三个步骤,文物属性使得它们与现代技艺“格格不入”,“不能用现代的胶”,而是得靠老工艺用猪皮等熬制;修好了也不能按现代的流程刷漆,“老规矩要擦蜡”。修复的过程要秉持“修旧如初”的理念,以老的技艺、老的材料、老的样式、老的味道来修复器物,呈现原汁原味的宫廷家具制作技艺和文化。

这当然还不是最难的部分,在王来凤看来,最难的是怎么让面前的家具零件们恢复原貌。“没有图纸,也没有参考样式”,王来凤只能靠着40多年的古典家具修复经验,随着手上的各个部件“一点点捋着来”,包括配置缺失的零件。

有一张仿灵芝硬木炕桌是她和同事们花了一个多月时间修好的。刚见面时,灵芝状的桌腿和配饰在身边七零八落。“十几个部件就是一朵一朵的‘灵芝,全散成一堆,根本看不出哪儿是哪儿。”

王来凤和同事们按着经验先是除尘清洗,再用绳勒方式挤压整形,拓印出木桌图样后补配磕损缺失的部件,最终整体组合粘接,再打磨烫蜡修饰后,如艺术品般的“仿灵芝硬木炕桌”得以重生。

文/郭薇 摄影/浦峰 尹亚飞