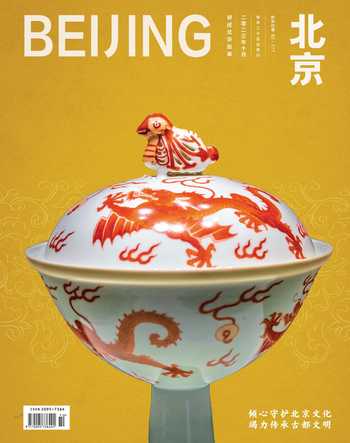

郝叶兴 圆明园文物“追宝人”

人物简介

北京文化守护人郝叶兴,北京市海淀区圆明园管理处文物考古研究中心的一名“9 5后”科员。2 0 1 8年,郝叶兴入职圆明园管理处文物考古研究中心,次年参与圆明园近年来规模最大的文物保护修复项目—“修复1 8 6 0”。他连续参与5期文物修复项目,所修文物包括青花缠枝莲瓷绣墩、康熙团龙纹瓷碗、雍正青花碗、乾隆梵文青花高足碗等。

眼前只有132件零散的瓷质碎片,它们是一件青花缠枝莲瓷绣墩的残骸,但不知是不是全部碎片,如果不是,也不知能多大程度还原文物。郝叶兴要做的,就是完成这一充满未知的“立体拼图”。

郝叶兴的文物修复之路始于2019年,那年,他参与了圆明园近年来规模最大的文物保护修复项目—“修复1860”。其中,青花缠枝莲瓷绣墩是郝叶兴修复的第一件文物,这段经历也是他参与“修复1860”以来印象最深的。

参与“修复1860”

郝叶兴是一名“95后”。他高中时喜欢历史,不满足于看文献资料,想在动手实践中与历史有更多接触,于是在高考时报考了文物与博物馆专业,主修考古,其间也上过文物修复的课程。

2 0 1 8年9月,郝叶兴大学毕业后入职圆明园管理处文物考古研究中心。第二年,圆明园启动“修复1860”项目一期工程,他参与其中。由于时间紧迫,郝叶兴只能一邊学习一边实践,就这样开始了他的文物修复之路。

比起皇家园林和大型遗址,圆明园文物修复工作或许不那么为人所知。随着考古工作不断推进,圆明园遗址内出土了大量文物,包括瓷器、琉璃、石刻等,其中仅瓷器碎片就多达10万件。“修复1860”项目持续修复圆明园出土文物,截至目前,已完成五期修复项目。

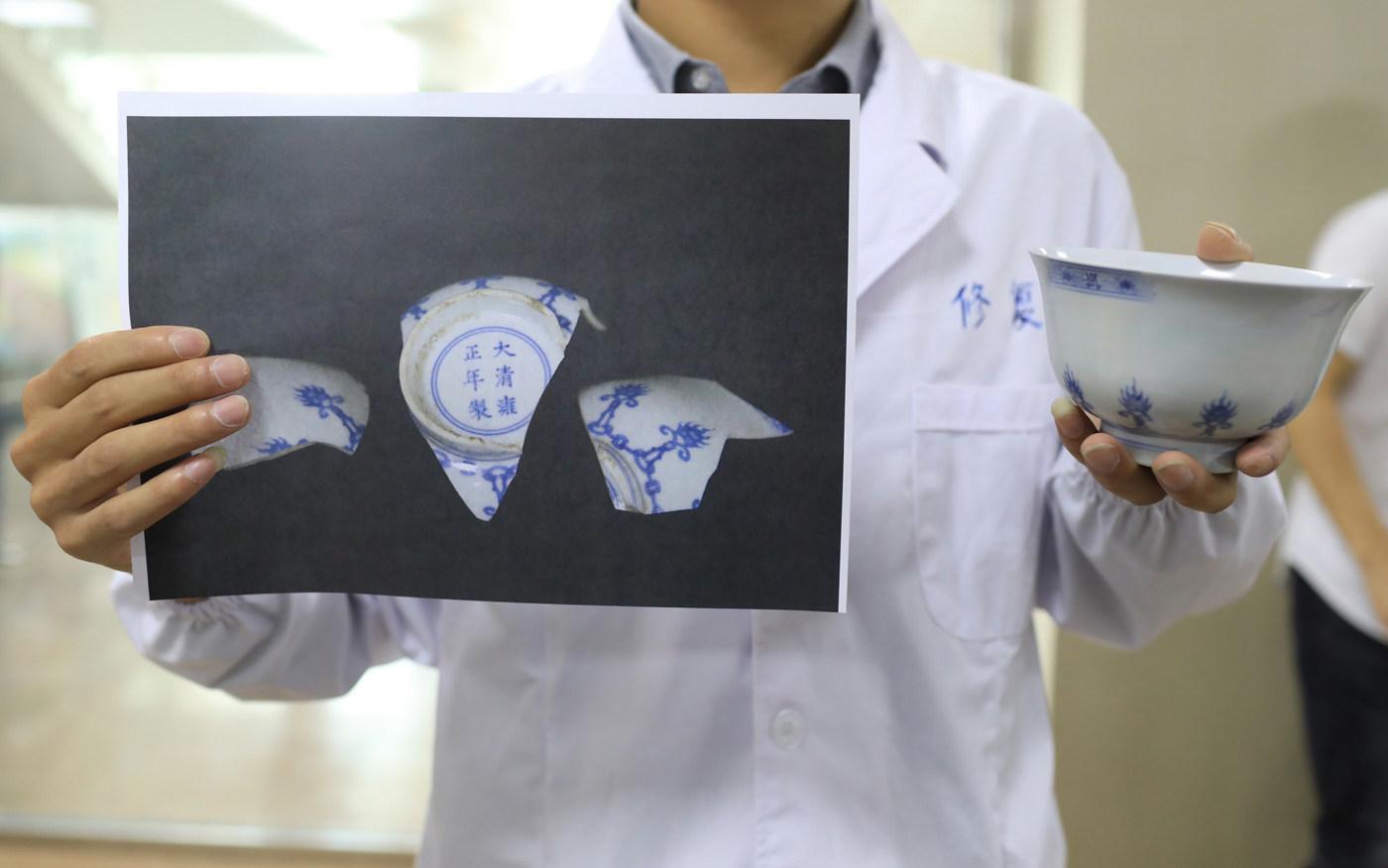

在“修复1860”项目一期工程中,6件残损严重的正规官窑瓷器需要修复,包括存有132件碎片的青花缠枝莲瓷绣墩、285件碎片的康熙款团龙纹瓷碗、8件碎片的康熙款红釉瓷碗、整体呈破碎状态的两件青花瓷砖和壶嘴部缺失且壶身残缺的青釉鼻烟壶。

文物修复既要保持文物历史真实性,还要体现其美学价值,需要坚持可逆性、可识别性原则。修复专家需要根据不同情况逐一对六件瓷器进行拼对、清洗、粘接、补配、打底、做色,将它们还原成最佳状态。

王勉是此次文物修复的负责人兼技术指导。他长期从事陶瓷文物修复工作,曾任南京博物院文物保护研究所所长,退休后还在首都博物馆工作了两年。

“我最初对文物修复没什么概念,大学时文物修复选修课内容仅限于一些基本原则和基础知识,所以我几乎是从零开始学习。所幸有王勉老师,他经验丰富,给了我很多指导。”郝叶兴在团队中全程参与修复工作,“半路出家”的他在老专家王勉和同事的帮助下,和团队其他成员奋战38天,复原了这六件破碎的文物。

132件碎片“精拼细接”

“青花缠枝莲瓷绣墩体量最大,修复起来最困难。”郝叶兴回忆,尽管当时残片已经从上万枚瓷片中整理出来,但修复这件文物仍面临不少难题。

通过查资料,郝叶兴了解到,绣墩一般高度约50厘米、直径近40厘米,体量很大。碎片足足有132件,且根本不知道是否能拼成一个完整的器物。

面对这种棘手的情况,作为新入门的文物修复工作者,郝叶兴一开始不知从何下手。在王勉的指导下,他开始“预拼接”,即根据碎片上的花纹、厚薄和裂痕形状等,把确定彼此相连的碎片拼在一起。“这个环节主要是确定哪些碎片能拼一起、这些碎片能不能拼成一个完整的器物。”

由于绣墩的纹饰复杂,要找出能拼在一起的碎片很不容易,需要一片一片仔细比对。郝叶兴就这样盘腿弯腰低头坐在地上,在百余碎片中寻找、比对、拼接,时间一长就眼花缭乱,只能短暂调整后,再继续投入这磨人性子的细活儿中。经过近一周的努力,郝叶兴和同事拼出了绣墩的上半部分和下半部分的轮廓,此时,他才感觉如释重负。

文物宝贵、碎片零碎,有的碎片只有指甲盖大小,修复过程中的每一步都需要耐心和细致。比如粘接时手不能抖,需要非常小心、平稳地将相邻的碎片粘接在一起。绣墩体量大、器物厚度较厚、缺失部分多,补配难度也很大。器物本身能看出有弧度,但没有先进校准的仪器,所以找平环节对打磨的要求较高。绣墩需要绘画的部分较多,郝叶兴本身不擅长绘画,就请绘画功底好的同事帮忙。同时,他还要克服对颜色调配方法生疏的难题。

每个环节完成后,郝叶兴心中都能轻松一些。他像是在逐一攻破难题,下一个环节的开始也让他感到兴奋,新的开始意味着离“碎宝重圆”更近一步。

成为“一专多强”的文物保护工作者

2019年9月,完成修复的六件文物在圆明园内展出,受到广泛关注。“修复这些文物并面向大众展出,可以让大家知道圆明园不仅有断壁残垣,还有各类珍贵文物,能够丰富圆明园的展览内容、深化游客对圆明园的认识。”郝叶兴看见亲手复原的文物在园内展出,感到一切付出都很值得。

十余年来,圆明园管理处持续开展圆明园数字化复原工程,积极推动“数字圆明园”项目转化落地。郝叶兴也参与了文物、遗址数字化的工作。他认为圆明园作为皇家园林,有研究价值,它历经劫难,有教育价值,所以不论是追回流散文物,还是让文物遗址“数字永生”,都很有必要。“既然不可能全部复原实体,那么留一些资料、做一些数字化信息采集,对日后的研究、工程、教育都能提供支持。”

最重要的是,郝叶兴是“文物口出身”,对文物和遗址有着很深的感情。高中时他在实践中接触历史的愿望,就在一枚枚瓷质碎片的拼接、一块块砖石的挖掘和一幅幅三维文物图的上传中得以实现。

这位“95后”小伙,如今已经在圆明园与古老的历史遗存对话、握手了5年,守护着这座人类文化的宝库。未来,他要在文物修复领域深耕,成为更专业的文物修复工作者,并在考古、文物识别方面精进技能。谈到这些,郝叶兴笑着说:“我想成为‘一专多强的文物保护工作者,为文化事业贡献自己的力量。”

文/叶红梅 摄影/浦峰 王嘉宁