何秋菊 给漆棺“看病”

人物简介

北京文化守护人何秋菊,西北大学文物保护学专业毕业,历史学博士,现为首都博物馆研究馆员,主要从事文物保护科技研究,主要研究领域为有机质类、色彩类文物分析与保护。

中国是漆器大国,有较为成熟的修复技术,传世的漆器,如藏于故宫博物院内的碗、盘、盒、宝座等。但如何修复北方出土的漆棺,目前还没有成功的修复案例。

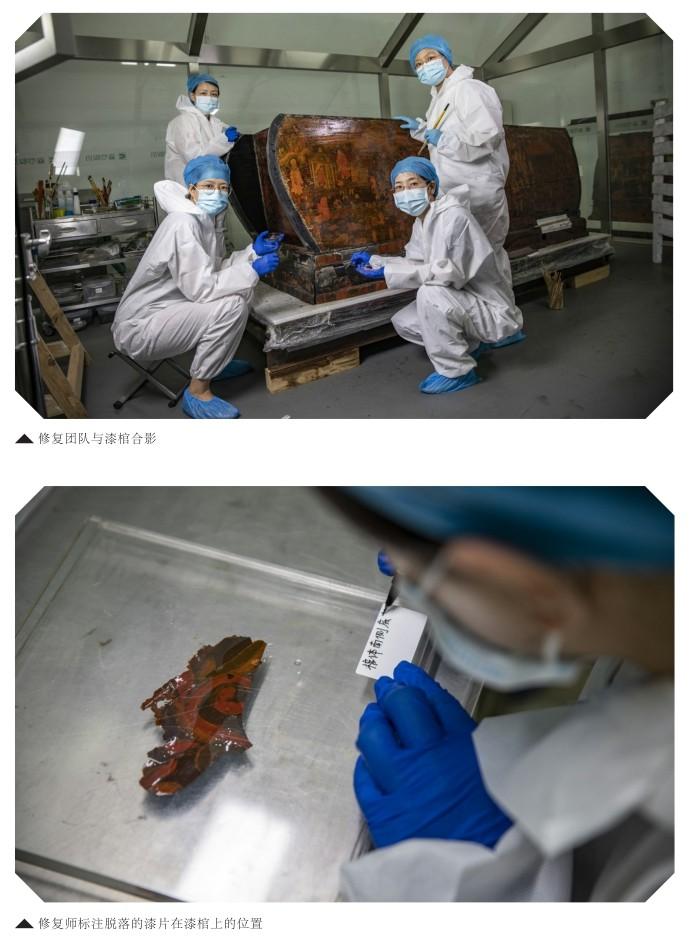

首都博物馆决定挑战这个难题,这个任务落在了何秋菊等6人身上。6个人,6年的修复时间,他们给棺椁建造“ICU”病房,除虫害、“打点滴”,将它剥落的上千块“皮肤”一一贴回,也让人再次看清了这尊漆棺的面目。漆画上有四只眼的方相神、马术表演、踩高跷的人。再等两年,这个棺椁就可以展出,呈现在世人眼前。

“病人”

“病人”被命名为M2。

2017年9月,石景山区五里坨一个建筑工地意外发现一座石室墓葬。根据墓志铭记载,墓主人为明代嘉靖三十八年(1559年)内官监太监赵谅。当年11月,出土的棺椁被整体运至首都博物馆进行室内考古提取与应急性保护。这就是M2棺椁。

M2棺椁,通体为朱红色,棺木为杉木,棺椁外刷漆,首先是朱漆素髹,然后彩绘,描金,最后又刷了两层罩漆。细看棺身上绘制着一幅热热闹闹的送葬图,从出殡到“跨火盆”等一系列的场景,有官员、仆役、僧人、小贩、杂耍者,上方有迎接的神仙,人物形象达317人,还有马匹、树木、轿辇、房屋、流云、山峦等景物。何秋菊说,不少研究美术史的专家专程来看过,称这尊漆棺上绘制的精美漆画,展现了明朝的风俗,具有极高的艺术研究价值,“类似于明代的清明上河图”。

不过,何秋菊第一次看到它时,只见漆棺上裂成小块并卷起的漆片,“行业内的人都知道,北方出土的漆器,不好修复。”

何秋菊今年41岁,2008年,她从西北大学文物保护学专业毕业,入职首都博物馆保护科技与传统技艺研究部,从事文物分析保护工作。她专攻有机质文物的研究和修复工作,擅长从材料学的角度去分析、研究,“我检验一个材料,看它的化学组成,就知道它是什么性质”。过去文物修复是师父带徒弟式的,经验是摸索出来的,传承下来的。但通过材料学,可以看文物的化学组成,如果是水性的,拿酒精擦可以溶掉;书画的主要成分是纤维素,和木材特别像,它的性质受到湿度的影响比较大,“有这个学科背景,可以少走弯路”,即使漆棺是她没有接触过的全新领域,“心里也是有一些底气的”。

在加入M2漆棺修复团队后,何秋菊的工作由检验变成了手术加检验,业务拓展到全流程。这是她第一次独立负责实际的修复工作。

修复

助理馆员拿着一个盛满黄色液体的盒子,液体里浸泡着大小不一的漆皮碎片,大的长十多厘米,小的不到1厘米。何秋菊用镊子小心夹起其中一片,对着面前的漆画同比例影印图瞅了瞅,皱了皱眉头,又放了回去。

虽然她们一直在进行抢救工作,但依然有大量漆皮脱落,脱落的漆画碎片都被小心地保存,按照“棺体南侧”“棺头西南角”等被放在不同的盒子里。刚刚脱落的漆皮厚度不足0.5毫米,卷边,易碎,他们必须戴好口罩,不然呼一口气,漆皮可能就破了。修复的第一步要让这些翘起、卷边的碎片变柔软,何秋菊团队做了大量模拟实验后,筛选出现在使用的这种回软液。对于特别难回软的,需要垫个隔热膜,用小熨斗熨。之后,用有机玻璃板两面夹住,再在四周封上封条,等待漆皮固定。漆皮的状态稳定后,才开始回贴。受漆液干燥速度的限制,他们每次只能贴五六片。这样的工作从两年前开始,何秋菊预估还要再花费一年的时间才能完成。

外行人会问,花费这么长时间修复一尊宦官的棺椁,值得吗?“即使是行业内的人,很多也持保留意见。此前没有成功的案例,单看它破损脱落了那么多小碎片,就知道这是一件特别耗费人力、财力的事情。”

何秋菊解释,修复的原因在于棺椁侧面漆画的艺术价值很高,它真实再现了明朝的社会风貌,“过来考察的专家也说,送葬图里展现的送葬习俗,在很多明朝小说里都有体现,但以画面的形式体现出来,很罕见。”另一方面,他们也想通过修复M2棺椁,试着克服修复北方出土漆木器这一难题,“我们是漆器大国,大量出土的北方漆木器等待修复,需要这个技术。”

还有一个原因,“如果不修,它就没了。”就像医生不能看着病人死亡,他们是文物医生,不能看着文物灰飞烟灭不管。

被看见

在地下室的工作环境里很难感知到时间的变化,无论是除霉菌还是回贴,都需要耐心、安静。最早他们做修复时,会定一个闹钟,报告下班的时间。

他们不是固守传统的人,修复也不是一份陈旧机械,与时代毫不相关的工作。用X光探伤,诊断棺椁内部的结构,用拉曼光谱对漆棺的制作材料和工艺进行研究。

贴回漆皮时也有人向他们推荐使用现代胶,“那样会更快一些”,但不符合现代修复观念中的一些原则。现代修复观念认为应尊重“历史的原真性”,过去用的是漆,现在做修复时,也要尽量这么做。“漆本来就是从木头上产生的,所以再把它还原到木头上,其实是最符合自然原理的。而且漆千年不腐,等我们修完了,还能再保千年。”何秋菊说。

何秋菊计划下一步要将数字化技术融入修复、展示工作中。进行计算机辅助修复、3D复原、动态数字化展示,让漆画中的人物表演等场景动起来,“更好地给观众展示中国的优秀传统文化”。

何秋菊说,等M2棺椁“出院”了,修复漆棺的技术也会用在更多的文物上,为它而建的玻璃房将会被留下来,收纳更多出土受伤的文物。在北京城的东边,北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)正在紧密筹备中,预计今年年底开馆,那里不仅会展出大运河的风采,也将建成8000平方米的文物修复室。何秋菊也在负责部分设备的采购工作,那里将会有一个专门负责漆器修复工作的部门。

中午过了12点,何秋菊终于用固定架压好了最后一块修复的漆皮,两天的时间,他们一共修复了5块漆皮。接下来是等待,然后再去修补下一个地方。

关闭玻璃门,关灯,M2漆棺又回到了那个黑暗、潮湿、低冷的空间。但也有一些变化,比如早期,它体内的湿度为95%,6年的时间,一点点地脱水,现在湿度是70%,“它的状态很稳定。”

文/陈亚杰 摄影/王远征