刘新明 复原老北京的瓦

人物简介

北京文化守护人刘新明,70岁,土生土长的北京人,1 9 7 0年起从事北京古建筑瓦作行业,师从郁文泉、蒙福亮,曾修缮过故宫、天坛、北海公园、宛平城等古建筑群落。2 0 2 1年,主持修缮蒙藏学校旧址瓦石结构建筑。蒙藏学校旧址是中国共产党历史上第一个由少数民族党员组成的党支部诞生地,也是北京地区目前保存较为完整的贝子府,2023年3月重新开放。

老瓦作修缮蒙藏学校旧址

1970年,16岁的刘新明从新街口中学毕业。那是座对着西直门内大街的初中学校,他记得,当年母校里面有一个挨一个的小四合院,每座小院都是青砖灰瓦,有曲栏回廊,教室就分布在这大大小小的四合院里。

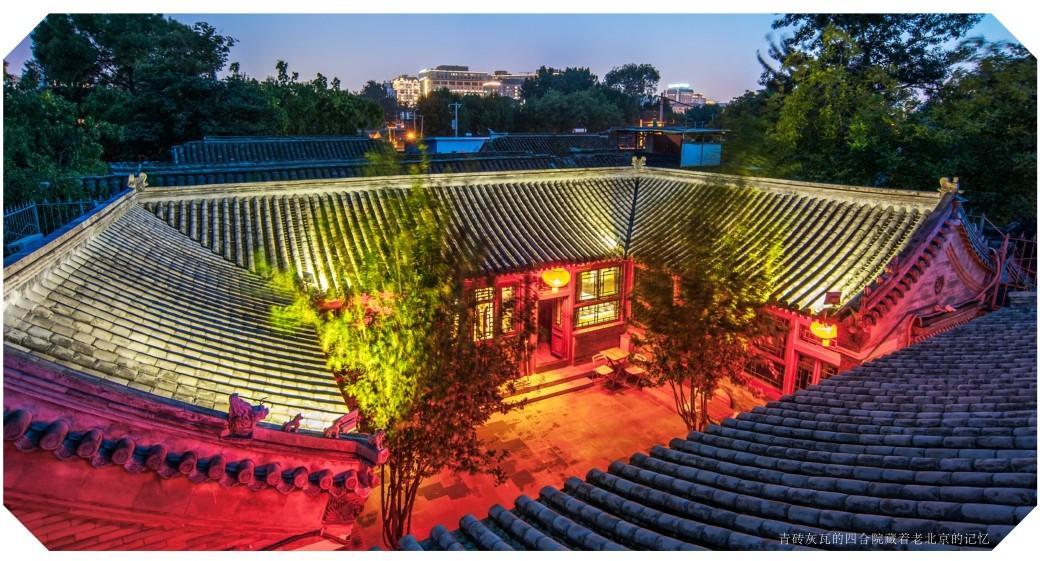

2023年,在刚修缮好的蒙藏学校旧址里,刘新明找到了年少读书时的感觉。蒙藏学校旧址曾是清朝贝子府,一百多年前,是李大钊、邓中夏等马克思主义理论家开展革命工作的地方。但在上世纪90年代,蒙藏学校旧址被用于商业场所,很多房屋被改得面目全非。2021年9月,蒙藏学校旧址开展修缮工程,刘新明就负责砖瓦结构修缮部分。

如今,人们要从蒙藏学校旧址的西路院去东路院,会经过一片栽着银杏的小空地,接着便看见满眼的灰色瓦顶、青砖基,屋檐下四周装饰着砖雕;檐角翘起,连起颇具气势的“铃铛排山脊”。刘新明说,瓦作们在施工过程中,特意参考了老照片,用的是有书卷气的灰瓦,施工时也完全采用传统“瓦瓦”技法。

蒙藏学校旧址开放后,每天都迎来送往很多游客。在热闹的参观人群中,刘新明总是踮起脚尖,一个人站在屋檐下的石阶上,透过窗棂看里面的陈设,此情此景会让他想起小时候在四合院里上学的经历。他说,在修缮蒙藏学校旧址过程中,感觉自己仿佛又回到了上世纪的北京。

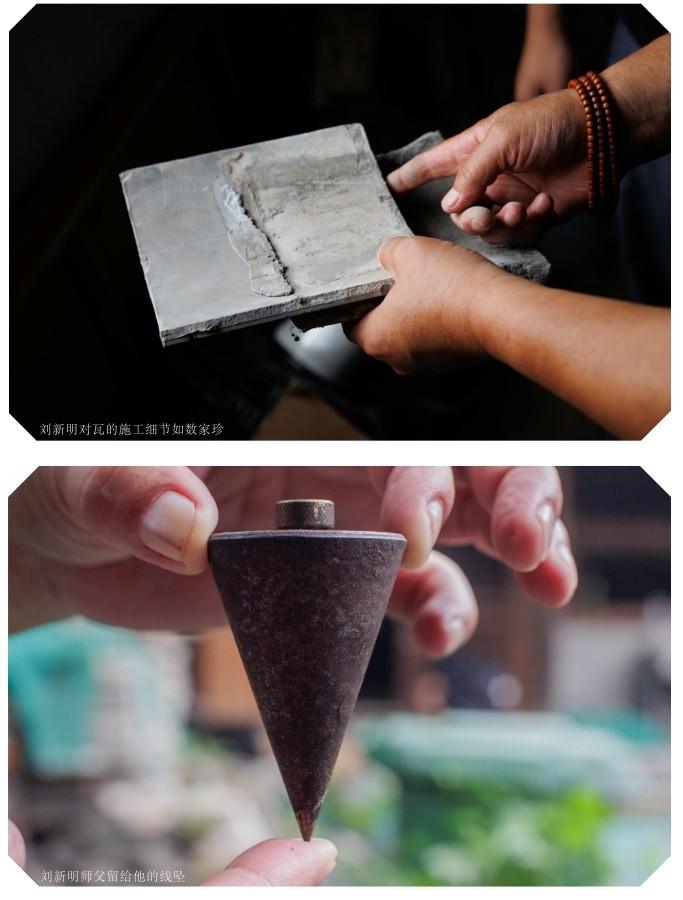

“为什么要干古建修缮这一行呢?就是想给后人留个念想。”这是刘新明的第二位师父说过的话。1 9 7 2年秋天,在中山公园唐花坞内,启蒙师父郁文泉领着刘新明,让他拜新师父蒙福亮为师。蒙福亮头回见面就送给刘新明一个包裹,里面有一个线坠、一把瓦刀、一把木折尺、一个双把抹子,“小子,有了这些家伙什儿,你也是瓦作了。”

要当从垒瓦中得到快乐的人

刘新明用实际行动和瓦打了一辈子交道,后来也收了徒弟,当了师父。刘新明意识到,现在的徒弟和以前不一样了。“现在的年轻一代,亲自上手的时间短。当然这也并非坏事,他们比我们有学历、有文化,能借助数字技术做一些文物修缮工作,也挺好。”刘新明说。

只不过,现代师徒关系相比传统发生了些变化。刘新明不会像师父蒙福亮一样,对徒弟们连为人处世都要求得很严格,更不会打骂徒弟,遇到棘手问题,还会和徒弟商量着来。刘新明说,这叫新型师徒关系,亦师亦友。

1 9 8 0年出生的孟宪冬,在2 0 2 2年成为刘新明的第四个徒弟。孟宪冬大学时学的建筑专业,参加工作后发现自己对古代瓦石建筑比较感兴趣,而后经朋友介绍,拜师于刘新明。师父要求他经常去看施工现场,让他能看透瓦活儿的门道。

“师父老说,我们不能偷懒,稍微瓦偏一片瓦,旁人看不出来,或许也不会影响建筑功能,但是会影响你的心。放松对自己的要求,会让你成为一个为了生计而庸碌的瓦作,不再是把瓦当做事业的瓦作,不再是一个能从垒瓦中得到快乐的人。”刘新明说。

退休后的刘新明,成为工地上的技术指导。他周末也不休息,平常每天上午8点就到施工现场了,但在8月10日这一天,他11点才到工地上,胳膊夹着黑皮包,里面有蒙福亮1972年送给他的铁坠,已经锈迹斑驳,旁边还有个门诊病历本。孟宪冬知道,师父5月8日做了腿部血栓手术,出院后没在家休息过一天。

在新砌的墙面旁,刘新明从包里取出铁坠。孟宪冬立马从工棚里找出一根线,将线穿进铁坠小孔里,再将线头把小孔边沿缠住,成为一米来长的线坠,双手递给刘新明。刘新明让铁坠沿墙角自由垂下去,金属壳轻触到墙体,没有发出响声,证明这面墙是90度垂直于地面的。刘新明点了点头,背着手走向下一面墙。

将技艺和记忆传承下去

“老伴儿这几年总跟我急,说我不应该再跑工地了,得回家养老。”刘新明说着话,手却不停地摩挲一片瓦。刘新明在工地上的精神头依然饱满,但知道自己精力不如以前,现在也在考虑彻底退休,然后把师父的传授和自己的经历,写成一本书。在打算退出一线工作的时候,还有很多不舍。前两年见到一块有六个面而且有独特花纹的古砖,当时他惊奇很久,一个在瓦作行业里呆再久的人,仍旧有没入过眼的老物件。

今年8月初,京津冀遭遇大暴雨。这是他记忆中遇到的北京及周边地区的最大降水。河北的古建砖窑也受到波及,被水淹了一米多深,他得知消息后,惋惜不已。古建瓦烧制要用马蹄窑,为了避开雨季,要分季节烧制,一般分为春产和秋产。春产是从每年的清明到夏至,秋产是从立秋到霜降。

“以前北京有很多古建砖窑,但后来几乎都没了,现在北京古建砖瓦的主要供应地是河北。”刘新明说,现在很多年轻同行不完全清楚古建瓦的烧制技艺,他打算把这些也写进书里,关于北京砖窑的历史、师父那一辈人烧砖的故事,都在纸上记录下来。这几年北京越来越重视古建保护,很多古民居、祠堂、庙宇被列入修缮序列,行业吸引了一批高学历人才加入,但他说,要将北京瓦作的工匠精神传承下去,只传承技艺是不够的,还要传承记忆。

刘新明回忆起上世纪7 0年代初的一个春天,跟着师父去北海公园修缮白塔。十七八岁的他,在脚手架上低着头、弯着腰,用瓦刀抹齐浆底瓦两侧的泥。烈日之下,无遮无挡,他的手没过几天就开始一层层脱皮、起泡。师父平淡地跟他说,等手上的茧子再厚些,就不疼了。现在,他看到曾修缮过的白塔、小西天、九龙亭,越来越怀念以前和师父学艺的日子。旧时光远去,古建筑总是巍峨。

文/赵利新 摄影/王子诚 杨澄

——以中央政治学校附设蒙藏学校创办为中心