明代书院射礼的形成逻辑、文化结构及历史价值

胡彦昭 李守培

关键词:明代;射礼;书院;武艺;伦理

文章编号:1001-747X (2023)05-0583-11 文献标志码:A 中图分类号:G852.9

DOI:10.16063/j.cnki.issn1001-747x.2023.05.008

2023年6月,习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调:“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是我们在新时代新的文化使命”。在中国文化的发展历程中,书院是极其重要的标识,它始于唐、兴于宋、承于元、繁荣于明、普及改制于清,存世1千余年,对于推动古代教育和学术思想的发展起了不可替代的作用,在中国文化教育史上占有重要地位。明代是书院发展的繁荣时期,呈现前所未有之盛局。射礼作为我国古代重要的礼仪活动和教育手段,在倡导“法古为治”的明代,受到普遍重视和广泛开展,并成为书院极具代表性的教育内容之一,《岳麓书院志》就称,“射礼废而天下无君子矣,文武二而天下无全才矣”。鉴于此,本研究立足史料基础,深入探讨明代书院射礼的形成逻辑、文化结构及历史价值,旨在全面、准确地呈现明代书院射礼的发展原貌,凸显传统书院教育特色,助力中华优秀传统文化繁荣发展。

1明代书院及其射礼发展概况

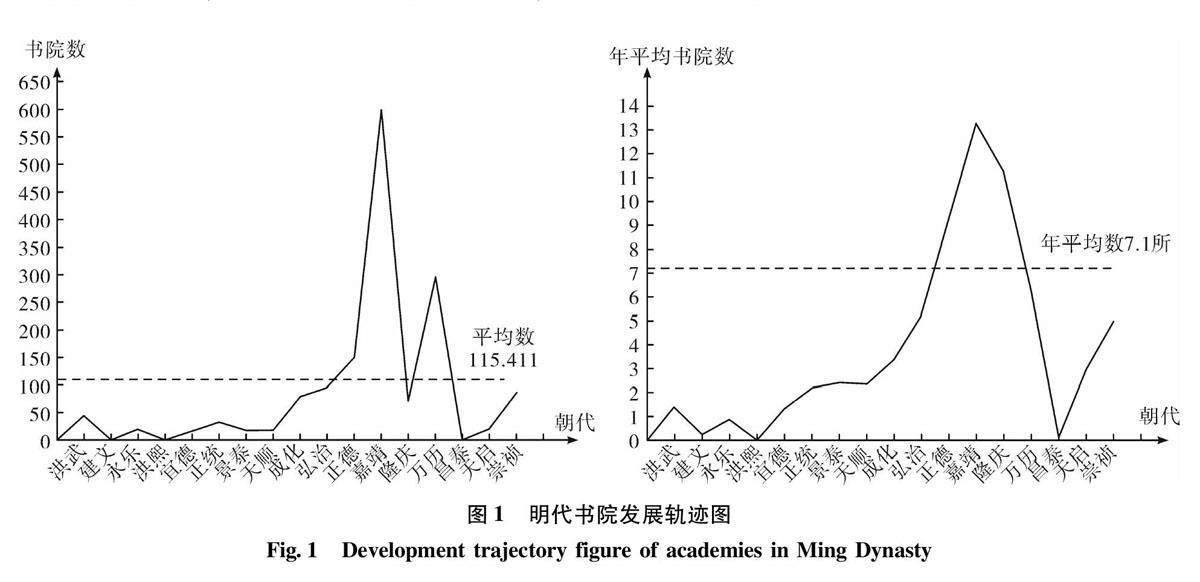

钱穆先生认为,“中国传统教育制度,最好的莫过于书院制度”。书院在中国文化教育史上占有重要而独特的地位,它融教育、学术、藏书于一体,在人才培养、学术创新、文化传承等方面发挥了不可替代的作用。明代是书院发展的辉煌时期,书院数量庞大,在276年间(1368—1644年)多达1962所,超过唐宋以来历代书院的总和。此外,书院分布更加广泛,遍布于今江西、湖南、陕西、河南、浙江等23个省区,明中叶以后迎来发展的高潮(见图1),并呈现向边陲地区推广之势,如西北的宁夏、甘肃,东北的辽东地区等首次出现书院。同时,各地书院密度加大,尤其西南地区的云、贵、川等地,推行成效显著。此外,书院东传朝鲜,更是彰显中华文化气象。

明代书院的繁荣发展,离不开卫所军事制度的作用。所谓“卫所制”,是明朝最主要的军事制度,具有“寓兵于农”的特点。全国遍设的卫所为满足辖下军民文化教育需求,将官较多参与书院建设。在此背景下,专门从事军事教育的武书院应运而生,《九江府志》载,“肄武书院在府治东九江卫门内东南隅。嘉靖六年,兵备何棐以武臣子弟无教,乃创正厅,旁翼两廊,前为大门,计楹三十余,中甃甬路,围以石垣……习武经、六艺焉”。武书院的创立,极大拓宽了书院的文化内容,具有里程碑意义。自此,武书院与文书院并立而行,形成文、武书院并峙的教育格局。

射礼之精神,在于文武合道。射礼是中国古代重要的礼仪活动和教育手段,具有击射中鹄的尚武精神与修身观德的教化意义。明朝对乡射礼极为重视并普遍举行,洪武二年(1369年)明太祖“诏令天下府州县立学校,以礼乐射御书数设科分教”,施学校射仪,要求各地“于学后设一射圃,教学生习射。朔望要试过”。在此背景下,注重“尊德性”与“道问学”相统一的文书院,将射礼作为重要教学内容之一。正德年间,岳麓书院“兴射圃,备弓矢。盖以兹射也……其于修盛德、远不肖、习威仪而张本乎六合之事”。嘉靖年间,崇正书院建射圃“为息游之士观德而肄习”。万历年间,虞山书院要求诸生“此间既有射圃,今后射礼宜间一行之”。此外,有些书院虽未见有射圃的记载,但将“射”作为教学内容,嘉靖十四年(1535年),会稽徐子理到甘泉书院“肄射讲业”。

武书院以军事教育为主,“射”作为武书院习武练武、培养军事后备人才的重要方式,深受书院教育者的重视与支持。嘉靖四十年(1561年),巡按御史王得春重修辽阳武书院,设箭道、揖让堂、讲武堂等建筑,“聚武士之秀者读书、习射其中”。嘉靖四十三年(1564年),李辅重修辽阳武书院“取本科乡试武举群居其中……娴习骑射,精通韬略”。可见,“射”作为明代书院治学育人的重要手段之一,在文、武书院并峙的格局下,呈现繁荣发展之势。

2明代书院射礼的形成逻辑

2.1倡科举、兴六艺的国家意志,奠定了明代书院射礼的政治基础

国家意志是建构在民众群体意志基础上的,直接反映在国家政策之中。明朝建立后,统治者以“恢复中华”相标榜,实施了一系列适应封建王朝发展的制度与措施,如将“科举”作为选拔人才的重要方式,推行“科举必由学校”的文教政策,在学校教育和科举考试中,设文、武2方面内容。此外,洪武二年(1369年),统治者诏令天下府州县立学校,以“礼乐射御书数”设科分教,恢复“六艺”之学。可见,统治者为培养所需人才,以“倡科举、兴六艺”的国家意志,不断规范着学校教育的发展方向。

明成化、弘治年间(1465—1505年),官学与科举结合的弊端不断凸显,在官学弊病百出且又不能得到有效纠正的情况下,书院作为官学教育的重要补充,承担起“补偏救弊”的重要作用,正如思想家王阳明所言:“书院之设,何哉?所以匡冀夫学校之不逮也”。“射”作为书院教育的重要内容之一,在迎合“倡科举、兴六艺”的国家意志方面,发挥的作用愈加明显。例如:辽阳武书院“取本科乡试武举群居其中……俾各娴习骑射,精通韬略”,获“乙丑会武,中式二十人”之佳绩。崇正书院“有讲堂名‘科第……两庑设德行、言语、文学、政事四科;左设射圃”。可见,崇正书院建射圃、授4科,施文、武2大类教育,在科举取士的时代,培养适用于国家发展需要的人才。此外,射礼积极融入书院教育,以恢复“六艺”之学,如白鹭洲书院注重“三纲五常之教……诗书六艺之习”。尹台在教学中强调,“故学之于诵习,而有诗书六艺之文……学之于敬孝礼让,而有朝聘丧祭、乡射饮老之仪”。由此可见,明代书院射礼正是在积极回应“倡科举、兴六艺”的国家意志中,为自身的形成发展奠定良好的政治基础。

2.2明代书院的高度官学化发展,稳固了明代书院射礼的经济支撑

书院官学化始见于南宋、发展于元代、突显于明清,是书院发展史上的必然趋势。书院虽不同于官学、私学,但与其保持密切联系,在培养人才、满足士人文化需求等方面发挥着重要作用。正因如此,统治者往往在官学衰落、私学不兴之时,将其纳入官学体系,以培养所需人才。据不完全统计,明代仅长江流域官办书院就占书院总数的57.2%,远远高于元代的17.2%。因此,官学化是明代书院发展的显著特征。明代书院官学化的主要措施之一,是官方加强对书院经费的管理和控制,通过学田制等系列举措,掌握书院发展的经济命脉,与此同时,也为书院的正常发展提供了必要的物质支持。

经济是书院开展一切教育活动的前提条件和物质基础,明代娄性在《白鹿洞学田记》中道:“书院不可无田,无田无是院也。院有田则士集,而讲道者千载一时;院无田则士难集,院随时以废,如讲道何哉?”明代书院的高度官学化发展,为射礼的形成发展提供了经济支持。正德年间,陈伯献在《重修宣成书院立田》中写道,“巡按御史谢公天锡闻之……乃籍救荒谷赢余,置田一百一十亩,以岁之人而给其需。遂修射圃,置穿亭”。可见,地方官员通过捐赠学田的形式,给予宣成书院经济支持,为其修建射圃。此外,“嘉靖十五年,御史陈蕙置田八十亩为赡。十七年,御史洪垣赠买田三十三亩”,相继修拓甘泉书院,并建“射圃在纯正门西”。明代书院在日益官学化的进程中,不断得到地方官员的支持,使其可用“官费”修建射圃,支持射礼活动的开展。由此可见,明代书院的高度官学化发展,稳固了明代书院射礼的经济支撑。

2.3书院与学术思想的繁荣互促,丰富了明代书院射礼的文化内涵

一切精神文化都需要一种物态载体,书院正是这样一个载体,承载着中国传统学术思想。南宋时期,书院与理学2大文化奇观,就已形成一体化发展态势,从形式到内容,表现出互为依托、互为表里的结构形态。明中叶以来,以王阳明、湛若水、刘宗周等为代表的思想家从批判官方哲学人手,承担起重建理论、重系人心的历史重任,构建了诸如阳明、甘泉、蕺山等学术流派。他们以书院为基地,传播理学思想,书院又以理学为精神,践行治学之道,双方在交融互渗中,形成了南宋以来书院与学术思想再度繁荣的局面。

明代书院与学术思想的繁荣互促,使射礼呈现浓厚的理学特色、人文特征。致力于书院讲学的王阳明提倡学子修习射礼,并将射礼修习之根本落诸于人的内心存养,力求内心臻于“心端、心敬、心平、心专、心通、心纯、心宏”七者完备之态。正所谓“君子之学于射,以存其心也。是故心端则体正,心敬则容肃,心平则气舒……七者备而君子之德成”。“甘泉先生”湛若水,足迹所至必建书院,著名的甘泉书院就是他聚徒讲学、著书立说之地,“射”则是甘泉书院教学内容之一,嘉靖十四年(1535年),会稽徐子理“间至肄射讲业”,通过肄射与讲学相结合,使学生更好地掌握“进德修艺”之本领。蕺山学派创建者刘宗周则认为,教育以“慎独”为明心养性、培植道德之方法,他所创建的蕺山书院实施“分段教学”,启蒙阶段以“六艺”为主,并将“射”作为修身养性之要。因此,明代书院射礼在书院与学术思想的繁荣互促中,不断丰富着“射以观德”的人文内涵。

2.4武书院以文助武的教育模式,强化了明代书院射礼的价值取向

中国教育向来有强调“文武双全”的传统,正如《唐六典》所载,“凡习学文武者为士”。明代书院在注重以武辅文、弘扬文人习武传统的同时,创造性地建立了专门从事军事教育的武书院,《九江府志》载,“嘉靖六年,兵备何棐以武臣子弟无教……命知文学者一人领其教,习武经、六艺焉”。肄武书院以招收武臣子弟为对象,以培养军事人才为目的,其教学虽以“知文学者教之”,但教习内容为武经、六艺。此外,辽阳武书院“公将以吉日聚武士之秀者读书、习射其中”。可见,武书院完全不同于前述“以武辅文”的文书院,而是为培养军事后备人才,开创了“以文助武”的教育模式。

射礼虽属武事,然其武艺中更渗透文德,正如孔子所言:“一张一弛,文武之道也”。明代书院射礼在武书院“以文助武”的教育模式下,强化了“文武合道”的价值取向。辽阳武书院设“观德厅三间,箭楼一座,大门三间,武弁群英坊一”“坊北为箭道,长二百步有奇,广十之一。道尽为揖让堂,盖取射礼雍容尚德之义”。可见,辽阳武书院建有观德厅、箭楼、箭道、揖让堂等建筑,意在使学子习“射”之时,既能养成高超的习射技艺,又能体悟“雍容尚德”之意蕴。此外,武书院在“以文助武”的教育模式下,注重教习武举考试内容,以提升学生应举能力,辽阳武书院考虑到“今制武科取士,较之以骑射,试之以论策……其于古人所以取士虽不尽同,所以补其偏而救其弊者,亦庶乎合文武而一之也”。武书院将“射”作为武科遴选人才的重要内容,通过与武经韬略相结合,培养“文武双全”的军事后备人才。由此可见,明代书院射礼在武书院“以文助武”的教育模式下,不断强化着“文武合道”的价值取向。

3明代书院射礼的文化结构

3.1射礼之物态层:由单一到多元逐步丰富的物质载体

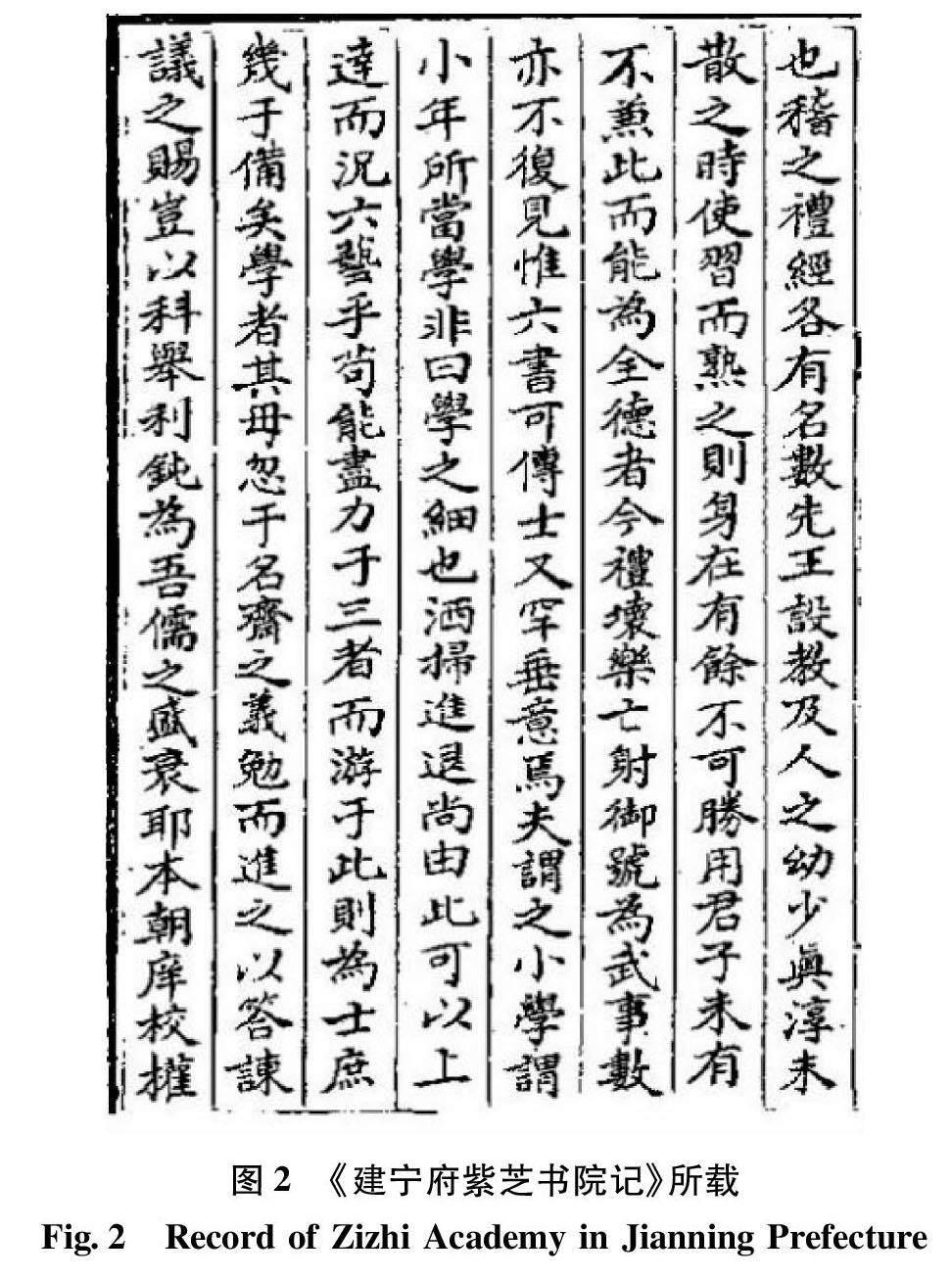

物态文化层是指人类物质生产活动及其产品的总和,是文化中可感知到的,看得见摸得着的具体实在的事物。明代书院射礼的物态文化层(外显层),主要包括人员、场所、弓矢礼器、射学著作等。从书院射礼的发生、发展看,宋元时期已出现射礼活动,但此时“射”更多强调击射中鹄的技艺,缺少进退周旋、歌诗奏乐的礼仪,呈现尚武的军事性质,如南宋楼钥在《建宁府紫芝书院记》中所言:“今礼坏乐亡,射、御号为武事”(见图2)。因此,宋元时期的书院射礼,多注重“习射御,备武事”的简单教育要求,表现出“重射”“轻礼”的军事特点,故在物质配备方面较为单一化。

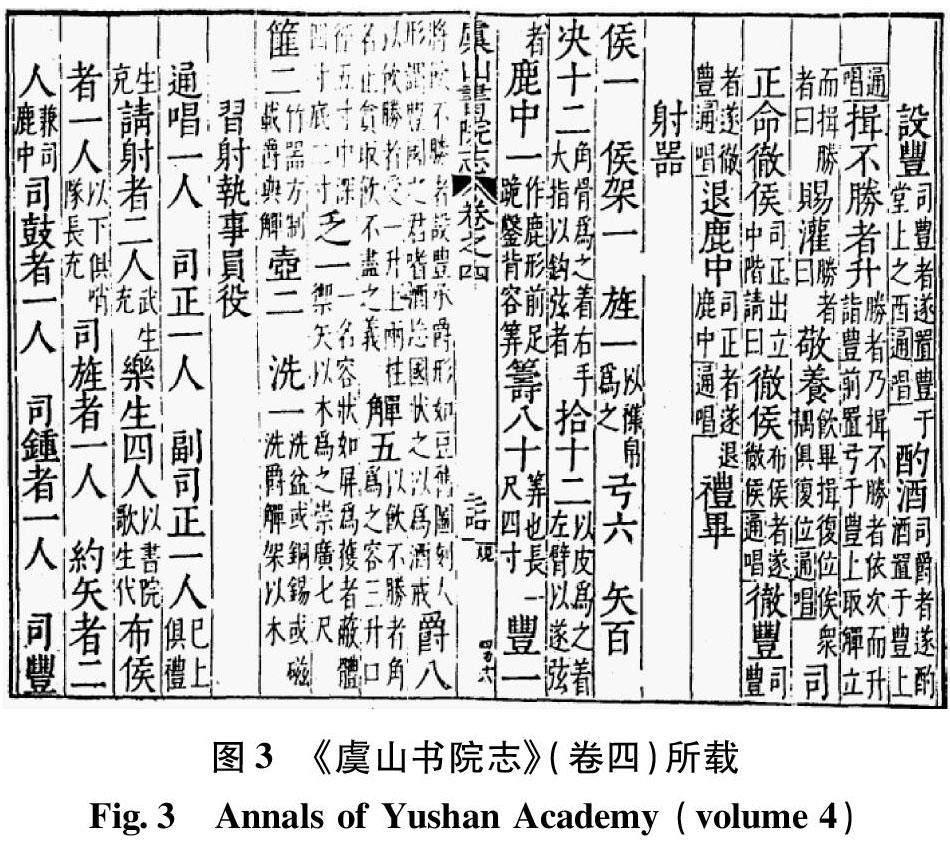

明朝重建礼制,大兴射礼。岳麓书院山长陈论、吴道行指出,“夫射,男子之所有事也。文以观德,武以御寇,合文武之道而一之者也……我朝稽古兴化,凡秀民之育于庠序者,并令习射而周旋于礼乐之间”。在此背景下,明代书院射礼不断发展,并由“重射”向“重礼”转变。首先,反映于最外显的物态层,是其物质载体的丰富化、多元化。在射礼人员方面,出现了专门人员负责专门岗位,并在职责分工上较为精细化,虞山书院习射执事员役就包括:“通唱一人、司正一人、副司正一人(已上俱礼生充)、请射者二人(武生充)、乐生四人(以书院歌生代)、布侯者一人(以下俱哨队长充)、司旌者一人、约矢者二人(兼司鹿中)、司鼓者一人、司钟者一人、司丰者一人、司爵者一人”[34]80(见图3)。专职人员的配备与职责分工的细化,表明书院射礼活动日愈偏重仪式化、礼制化[34]8(见图4)。

在射礼场所方面,射圃是举行射礼的专门场所,明代书院射圃较宋元时期显著增多,如岳麓书院、虞山书院、甘泉书院、明德书院、朔方书院等均建有射圃。此外,射礼的弓矢礼器配置也趋于完备。正德初年,陈论任岳麓书院山长,创兴射圃,增设射器,“弓一十六,决一十六,矢六十四,布侯一,乏一,旌一,朴一,福一,鹿中一,豊一,篚一,觯一,蹲一,洗盆一,卓一,筹八十,斯禁一,鼓一,钟一,磐一,琴一,瑟一,箫一,笙一”(见图5)。万历年间,虞山书院的射器包括:侯一、侯架一、旌一(以杂帛为之)、弓六、矢百、决十二(角骨为之,着右手大指以钩弦者)、抬十二(以皮为之,着左臂以遂弦者)、鹿中一(作鹿形,前足跪,凿背容算)、筹八十(算也,长一尺四寸)、丰一(将饮不胜者,设丰承爵,形如豆,旧图刻人形,谓丰国之君嗜酒忘国,壮之以为酒戒)、爵八(以饮者胜,受一升,上两柱名止贪,取饮不尽之义)、觯五(以饮不胜者,角为之,容三升,口径五寸,中深四寸,底二寸)、乏一(一名容,状如屏,为获者蔽体御矢,以木为之,崇广七尺)、篚二(竹器方制,载爵与觯)、壶二、洗一(洗盆,或铜锡,或磁,洗爵、觯,架以木)(见图3)。这一时期,书院教育家也纷纷著书立说,其中不乏射学著作,如致力于书院讲学的陈凤梧著有《射礼集要》;王廷相著有《乡射礼图注》;王阳明过江西龙南,见有行射礼的观德亭,故作《观德亭记》。可见,明代书院射礼的物质载体实现了由单一到多元逐步丰富的转变,为其自身的繁荣发展奠定了物质基础。

3.2射礼之制度层:并“武”入“礼”形成礼制化群体规约

制度文化层是指人类在社会实践中建立的规范自身行为、调节相互关系的准则。明代书院射礼的制度文化层(中间层),主要体现在射礼的竞赛程序、方式等方面。明朝建立后,国家由战争状态转向文治之世,“偃武修文”提上政治日程。明太祖鉴于“先王射礼久废,弧矢之事专习于武夫,而文士多未解,乃诏国学及郡县生员皆令习射,颁仪式于天下”。“射”由此成为学校教育的必修课。注重道德教育的书院,一方面受“大政方针”影响,积极推动书院射礼发展;另一方面将射礼之功能与书院育人目标相结合,使射礼“武”的属性更多融入“礼”的规训中,以培养德艺兼备之才。

明代书院射礼通过并“武”人“礼”的功能嬗变,逐步衍生出一套礼制化的群体规约,促使书院射礼走向了仪式化、制度化发展道路。例如:在射礼程序方面,形成了一套固定的仪节流程,充分展现出“其容体比于礼,其节比于乐”的礼仪精神。对此,明代万历三十四年(1606年),常熟知县耿橘在《虞山书院志》中较为详实地记载了这一仪程(见图6),故对当时射礼活动的真实记录作出整理、比较、分析后,可总结、归纳出明代书院射礼的具体程序包括:(1)备礼。陈设器具、组织人员等准备工作,“先一日,执事者置射器于射圃。至日,请射者引主射正官及各官子弟……各就品位”。(2)配耦。习射者两两匹配(互为对手),“执事者各司其事,射者各比耦”。(3)布侯。将箭靶(侯)置于指定位置,“司正命布侯……布侯者遂布侯”。(4)扬觯。监礼者举起酒器(古代饮酒时的一种礼节),对参礼者的品格提出要求,“幼壮孝弟,耆耋好礼,不从流俗……在此位也。好学不倦,好礼不变……在此位也”。(5)诱射。射者升堂作示范之射,“诱射者执弓出,次揖,当阶揖,升阶揖,然后就射位……如右中一矢,视司旌者举旌。左亦如之”。(6)数获。统计射中箭数,分别胜负,“如右胜一矢,进诱射者前报曰:右贤于左一奇……如左右均,报日:左右均无赏罚”。(7)正射。各耦比射,正式比赛,“请射者二人……向鹄正立。乐奏《采蘩》之诗,发矢。……二耦如初耦之仪”。(8)饮酒礼。设丰酌酒,不胜者饮酒,“射毕。饮不胜者”。(9)礼毕。收起弓矢、侯、丰、鹿中等器具,完成射礼,“布侯者遂彻侯,司丰者遂彻丰,司正者遂退鹿中。礼毕”。

纵观明代书院射礼仪程,无论是“诱射”的示范之射,还是“正射”的各耦比射,其教习重点并非习“武”之射,而是习“礼”之射,即容体节律要始终合于礼乐,目的是使学生在礼制化的群体规约中,不断提升道德修养。此外,从竞赛方式看,射礼的整个竞射仪节与儒家经典《仪礼》所记载的乡射礼相似,相较之虽减省了部分程式,但其核心环节如诱射、正射、饮酒礼等均保留,体现出对于“礼”的追求。因此,明代书院射礼通过仪式化、秩序化的竞赛仪程,效仿乡射礼之“三番射”的竞赛方式,构建起礼制化的群体规范,使学生在“弓矢”之间,遵“礼”而行、循“乐”而动,从而培养“知礼明德”的书院人才。

3.3射礼之行为层:知识教育与身体规训构建规范化行为模式

行为文化层是指人类在长期社会交往中约定俗成的风俗和习惯,它是一种社会的、集体的行为。明代书院射礼的行为文化层,主要体现在行为规范等方面。射礼作为明代书院教学内容之一,注重知识教育与身体规训相统一。“心学集大成者”王阳明曾致力于书院讲学,一方面他以射悟道,作《观德亭记》,从知识教育层面,引导学生“射以修心”以至“观德”,强调“故君子之于射,以存其心也。是故躁于其心者其动妄,荡于其心者其视浮,……不存也者,不学也”;另一方面他精通武事、擅长射艺,并将“射”作为日常治学内容,教导学生在“弓矢取挟”的身体实践中,做到“内志正,外体直,持弓矢审固,而后可以言中”,从而达到“君子之学”的身体规训目的。

明代书院射礼在知识教育与身体规训中构建了规范化行为模式,使学生在“张弛”之间遵守礼仪规范、涵养道德品性。在虞山书院举行射礼时,为学生专门准备“射诗”,即《采蘩》诗之歌(见图7),目的是配合“身体规训”更好完成射礼活动。具体来看,学生在行射礼时,首先要“执弓出,次揖,当阶揖,升阶揖”,以示对对手的尊重,完成以上动作后,要“向鹄正立”,然后在“乐奏《采蘩》之诗”中,完成以乐节射,最后在“胜者乃揖不胜者,依次而升”中,完成“饮不胜者”。由此可见,虞山书院射礼在“《采蘩》之诗”的知识教育与“揖让之礼”的身体规训中,构建了一套从“置射器”至“行射礼”再到“礼毕”规范有序的行为模式。这套规范化的行为模式旨在塑造学生良好的道德品格,使其在“张弛”之间,既能“观德”亦能“养德”,正如明代内阁大学士李东阳在《绍兴府学乡射圃记》中所言:“射艺类也,君子之所不可阙,故可以正心志,可以习容体,可以立德表行,其道大矣”。总体来看,明代书院射礼通过知识教育与身体规训相结合,追求“知行合一”,构建规范化、伦理化的行为模式,以此促进学生德艺并重、知行共进。

3.4射礼之心态层:由“崇德尚礼”到“学为圣贤”的精神追求

心态文化层是指人的社会心理和社会的意识形态,包括人的价值观念、审美情趣、思维方式,这是文化的核心、精华部分,它侧重于文化构成的抽象形式,而非构成文化的具体内容或各要素本身。明代书院射礼的心态文化层(精神层),主要包括其所反映的价值观念、精神追求。明代书院射礼在遵循“崇德尚礼”精神要义的同时,注重从涵养学生道德品性、提升礼仪修养的实践角度出发,使其在“一张一弛”的礼射中,实现内在德性与外在容礼的统一,目的是让“学为圣贤”的精神追求根植于学生内心,树立起成圣成贤的人生目标,并为之努力提升自身德性修养,从而渐趋圣贤之境。

“圣贤”是儒家推崇的理想人格,亦是明代书院射礼所追求的精神目标。王阳明尤其注重书院学生的成圣教育,明武宗正德年间,他给龙岗书院制定的“教条”中指出,“故立志而圣,则圣矣;立志而贤,则贤矣”。此外,他还强调“心之良知是谓圣。圣人之学,惟是致此良知而已”。明代书院射礼紧紧围绕“学为圣贤”的教育理念展开,使学生在崇德尚礼的仪式中,体悟“圣贤”的高尚品德。耿橘在《虞山书院会约》中强调,“圣人六艺无一件不精,然皆所以养德,故日据于德,游于艺。此间既有射圃,今后射礼宜间一行之”。可见,虞山书院举行射礼将“圣人”视为榜样、“养德”作为标准,使学生在礼乐相合间,把握“学为圣贤”的进身之道,以期实现“修齐治平”的理想境界。由此可见,明代书院射礼不仅是一门“礼乐”之学,更赋予其“学为圣贤”的精神内涵,使学生在“进退周还必中礼”的礼乐范式中,不断向着圣贤境界迈进。

总体来看,明代书院射礼通过多元化的物质实体、礼制化的群体规约、规范化的行为模式、圣贤化的精神追求,构筑了极具特色的文化结构。这一文化结构由物态、制度、行为、心态等4个层次构成,各层次之间既相互独立,又彼此关照,表现出层层递进、互为支撑的逻辑关系。具体而言,明代书院射礼的物态层为制度层、行为层、心态层提供物质基础,是这3个层面的物化形态;制度层则以群体规约的身份,约束并规范着明代书院射礼心态层、行为层、物态层的发展,并促使明代书院射礼走向礼制化的发展道路;行为层则依附于物质载体,通过规范化的行为模式,对心态层、制度层、物态层产生文化延续的作用,以保障精神目标的顺利实现;心态层是明代书院射礼的精神追求,是对物态层、制度层、行为层凝结与升华的结果,同时,还能够反作用于物态层、制度层与行为层,促进三者不断发展。由此可见,明代书院射礼通过各层次间的相互作用、相互影响,构建了一个内容丰富、形式多样的射礼文化结构体系(见图8)。

4明代书院射礼的历史价值

4.1寓“圣”于射:由“希圣希贤”到“内圣外王”的修身之道

孟子谓:“人皆可以为尧舜”,这是从伦理道德出发,鼓励人人修习圣贤之学,个个进身圣贤之境。书院作为儒家教育的典范,秉承仁德为本、学为圣贤的教育理念,在注重传授儒家经典的同时,强调学生须立志“成圣成贤”。致力于书院讲学的王阳明,其求学间道的经历经过了任侠、骑射、辞章、神仙、佛氏“五溺”而“始归正于圣贤之学”,并在《应天府重修儒学记》中提出,“士之学也,以学为圣贤”的号召。与此同时,他积极探寻“修齐治平”的圣贤之道,并将射礼作为“成圣成贤”的重要手段,在不断深化“君子之学”人文内涵的同时,更是将其回溯本心,希望学生在追求“射不主皮”(重在合于礼乐,不以气力为主)的观德之射中,达至崇高的圣贤境地。

射礼作为明代书院道德教育的重要手段、效法圣贤的有效途径,通过寓“圣”于射,将“圣贤”作为学习榜样和精神感召,使学生在“希圣希贤”的追求中,把握“圣贤”之道,在“发而不中,反求诸己”的自察自省中,“将修己功夫做到极致而成为内圣”,进而实现“修己以安人”的外王之道。明代陈论、吴道行在《重修岳麓书院图志》中对射礼进行了深远的观德考量,认为“盖以兹射也,匪日嬉游为乐,将少长是序;匪日侥幸为得,将心体是正;匪日致远为功,将中的为善;匪胜己是怨,反诸己为贤;……其于修盛德、远不肖、习威仪而张本乎六合之事”(见图9)。希望学生通过修习射礼,做到“反诸己为贤”,进而“修盛德”,将自己锻造成为文德武功兼备的“圣贤”之才。此外,明德书院创建者韩浚认为,由“希圣希贤”到“内圣外王”的修身之道,绝非轻易实现,即“尧舜以来,圣贤之统,非异人任也”。因此,他在书院中修建射圃,举行射礼,使学生在效仿“圣贤”的礼射中,不断提高德性修养,以期达到内圣、外王的理想目标。可见,明代书院射礼通过寓“圣”于射,不断向学生传递“希圣希贤”的修身观念,使其在讲求“射不主皮”的观德之射中,将“修己安人”的功夫做到极致,进而通向“内圣外王”的理想境界。

4.2寓“礼”于射:由“礼乐教化”到“明德至善”的育人智慧

《礼记》云:“礼者,天地之序也”。“礼”作为中华传统文化的核心理念之一,贯穿于古代教育乃至整个社会,以“传道济民”为宗旨的书院,更是将“礼”融入教学。明武宗正德年间,湛若水在西樵建讲舍,对来学士子要求“先令习礼,然后听讲”。王阳明在《稽山书院尊经阁记》中强调习“礼”的重要性,“礼也者,志吾心之条理节文者也……求之吾心之条理节文而时著焉,所以尊礼也”。射礼作为明代书院学礼的重要方式之一,通过对其“武”的属性进行“饰之以礼乐”的改造,使之更多具备“礼”的意涵,目的是让学生在寓“礼”于射的礼乐教化中,追寻礼的要旨、形成礼的规范,进而达至学礼明德、臻于至善的境地。

明代书院射礼融射箭、礼乐、宴饮于一体,通过寓“礼”于射,实施礼乐教化,帮助学生增进仪礼修养、提升道德品性,继而走向最理想的“至善”之境。虞山书院举行射礼时,要求学生的每个动作均要符合容仪之节、体现礼乐之道,如执弓出时,要做到“次揖,当阶揖,升阶揖”的礼仪规范,再进行搭弓行射;行射礼时,要做到“内志正,外体直”的身心一统,再考虑能否中靶。此外,还需在“《采蘩》之诗”中完成以乐节射,在“揖不胜者”中完成升堂饮酒,最终通过寓“礼”于射的礼乐教化,达到书院山长耿橘所提倡的“六艺无一件不精,然皆所以养德,故据于德,游于艺”,不断臻于礼制完备的要求。总的来看,明代书院射礼由“礼乐教化”到“明德至善”的育人智慧,主要是围绕儒家礼乐思想展开,“以礼来规范形体的正直、以乐来引导心志的中正”,通过一整套礼仪规程,使学生在寓“礼”于射的礼乐教化中,最终实现学礼明德、臻于至善的理想境界。

4.3寓“乐”于射:由“习容讲艺”到“投之以乐”的比赛理念

“乐”是中国先哲的一种为学之道,也是明代书院射礼的一种价值追求。宋明理学奠基人程颢指出,“学至于乐则成矣。笃信好学,未知自得之为乐。好之者,如游他人园圃;乐之者,则己物尔”。王阳明进一步强调,“今教童子必使其趋向鼓舞,中心喜悦,则其进自不能已”。可见,“乐”应是为学之时的极佳状态,也是提高精神境界的有效途径。明代书院以“射”治学的同时,积极融入“乐”元素,将射礼之“衍生品”投壶作为学生的游艺活动,使其在寓“乐”于射的投壶比赛中,提升礼仪修养,实现身心愉悦。

投壶由射礼演变而来,是一项兼具礼仪教化与休闲娱乐的活动。吕大临在《礼记传》中道:“投壶,射礼之细也……且以乐宾,且以习容,且以讲艺也”。投壶在周代即已兴起,自两汉以降,其娱乐性不断增强,并在“法古为治”的明代得到进一步强化。明代书院以“射”育人的同时,积极引入投壶活动,使学生在寓“乐”于射的投壶比赛中,既能起到习容讲艺、正心观德的效用,又能达到投矢助兴、愉悦身心的目的。始建于明弘治十一年(1498年)的万松书院,以朱子论定的《程董学则》为礼仪规范,要求学生课余参加弹琴、习射、投壶等游艺活动时,须做到“各有仪矩”。此后,随着投壶活动的不断开展,其趣味性、娱乐性得到书院师生的大力推崇,比赛理念也逐渐由“习容讲艺”(注重容体仪节)趋于“投之以乐”(注重投壶取乐)。正德三年(1508年),王阳明创办龙冈书院后,与学生携酒食夜入山林,“鸣琴复散帙,壶矢交觥筹”;嘉靖三年(1524年)讲学于绍兴稽山书院时,“酒半酣,歌声渐动。久之,或投壶聚算,或击鼓,或泛舟”。王阳明将“教”与“乐”融为一体,在寓教于乐中,与诸生体验投壶之趣。由此可见,明代书院将投壶作为学子的游艺活动,使其在寓“乐”于射的比赛中,实现了由“习容讲艺”向“投之以乐”的转变,但此时的“投之以乐”并非就是纯粹的“乐”,亦有着正己修身的教化之效。

4.4寓“祀”于射:由“祭祀圣贤”到“学统道统”的身份认同

“国之大事,在祀与戎”。射礼作为祭祀文化的重要载体,自发轫之初便带有“巫术性”色彩。西周以降,射礼逐渐成为学校祭祀的重要形式之一,诚如王安石所言:“在庠序之间,固常从事于射也。有宾客之事则以射有祭祀之事则以射……而射亦未尝不在于礼乐、祭祀之间也”。明朝恢复礼制、兴复射礼,规定“天下府州县学训诲生员,每日讲读经书罢,于学后设一射圃,教学生习射。朔望要试过”。在国家意志的影响下,明代书院根据自身实际,融“射”与“祀”于一体,构建了寓“祀”于射的教化格局。

书院祭祀是体现书院文化教育功能的重要形式,也是书院规制的重要内容。射礼作为明代书院祭祀礼仪之一,以射圃或先贤祭祠为中心,以先圣先贤为对象,以学统道统为纽带,使书院学生在寓“祀”于射的仪式中,将奉祀的“圣贤”作为书院的典范、精神的感召,从而实现“学统道统”的身份认同。所谓“学统”,指学术正统、传统,而“道统”则指儒家的传承谱系。岳麓书院以朱熹、张栻为祭祀对象,通过寓“祀”于射,在展示本学派圣贤的同时,以此标榜学统、道统。陈论在岳麓书院兴复射礼、创建射圃时说:“周时,士在庠序者,有宾客之事则以射,有祭祀之事则以射……我朝稽古兴化,凡秀民之育于庠序者,并令习射而周旋于礼乐之间”,故而“兴射圃,备弓矢”,以遵循古制,并在射礼器具方面专门配置“豊”(古代祭祀时的礼器)。此外,明嘉靖年间,临汝书院为祭祀先圣先贤,追溯学统、道统,增建五贤祠,并将射礼作为“祀典”的重要仪式之一,“夫司世教者譬之射,然射有的,祠其圃也。陆先生口(原文缺)的而巧,二吴先生望的而趋,陈、吴二先生则又望三吴持弓审固者,并诸先生一堂……而祀典告成事”。由此可见,明代书院在寓“祀”于射的仪式中,将祭祀的对象神圣化、感召化,从而使学生将外在的弓矢之礼,转化为内在的敬畏之情,以此强化“学统道统”的身份认同。

5结语

习近平总书记指出:“中国文化源远流长,中华文明博大精深,只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设,建设中华民族现代文明”。书院作为中国历史上独具特色的文化教育组织,在培养经世安邦人才,传承、传播中华文化方面发挥了不可替代的作用。射礼作为中华礼仪文化的重要形式,在明代受到普遍重视和广泛开展,并成为书院极具代表性的教育内容之一,为培养知礼明德、知行合一的高素质人才起了重要作用。明代书院射礼所蕴含的射以观德、文武并进以及中华民族特有的体育人文精神,无疑对我国体育教育事业发展具有启发意义,也是对文化复兴、文化自信这一时代课题的具体参照。对明代书院射礼的形成逻辑、文化结构及历史意义展开系统研究,不仅是对中华射礼文化的丰富与拓展,更是对如何挖掘传统书院教育资源、更好传承中华优秀传统文化的深入思考,在实践应用中也必将体现出其独特价值与现实意义。

作者贡献声明:

胡彦昭:搜集文献资料,设计论文框架,撰写、修改论文。

李守培:提出论文选题,调整论文框架,指导、完善论文。