最早的都 金中都遗址

“一国之都”是北京最深刻的“生命印记”,其“都之源”肇始于870年前金中都的建立。得天独厚的地理位置,让北京在成为金朝中都以前,就成为偏隅中国北方的一座重镇。自辽代开始,北京城市地位不断上升。

史载,辽会同元年(9 3 8年),辽太宗耶律德光升燕京为陪都,时称南京(今北京)。在辽朝统治和管理下,南京迅速壮大,成为辽朝的经济和文化中心。

1125年,金朝的大军在战场上打败辽军,并占领辽南京城,改其名为燕京。彼时,金朝以上京(今黑龙江哈尔滨阿城)为都,燕京只是金朝的军事重镇。直到海陵王完颜亮登上皇位,维持了24年的这一局面终被打破。

完颜亮饱读史书典籍,目光长远。在相继灭辽、北宋后,中国江淮以北的辽阔疆域均已被纳入金朝统治范围。而在偌大的金朝疆域版图上,都城上京的地理位置已显出颇为不便的一面。它“僻在一隅”,“官艰于转漕,民难于赴愬”,很难发挥出一国之都应有的统治中心的作用。而一国之都所在位置的重要性又不言而喻。因此,登基两年后,完颜亮果断颁布《议迁都燕京诏》,宣布燕京“应天地之中”,是“参稽师言,肇建都邑”的理想之地。

为避免“恋旧”的群臣阻挠自己实现迁都计划,完颜亮在《议迁都燕京诏》颁布后不久,即1153年,下诏改燕京为中都,正式率领文武百官自上京抵达中都。金海陵王完颜亮迁都中都,既开启了金朝历史新的篇章,也让北京的城市发展史迎来了一个新纪元。北京由“城”到“都”的身份转换,自此肇始,迄今已870周年。

据史书记载,金中都是在辽南京城的基础上扩建而成的新城,其中,宫城位居新城正中,宫城外环绕方形的皇城和大城。为早日完成新都的修建,完颜亮不仅“遣画工写京师宫室制度”,还征用民夫80万人、兵夫40万人建城。

作为北京的初代都城,金中都环境优美,宫殿恢弘,苑囿密布,街市繁华,城外四周也修建整齐。1169年,南宋大学士楼钥以书状官的身份随从汪大猷等出使金国,并把自己沿途所见所闻记录在《北行日录》一书中,金中都的“真实面貌”可以从中“一窥”:“入城,道旁无居民,城壕外土岸高厚,夹道植柳甚整,行约五里,经端礼门外,方至南门;过城壕,上大石桥,入第一楼,七间,无名。旁有二亭,两旁青粉高屏,墙甚高……”

不幸的是,这座华丽都城的城池和宫殿在落成60年后,就惨遭战火牵连,于1214年被付之一炬。元世祖忽必烈选择定鼎北京时,决意放弃已成为一片废墟的金中都旧城,而以金中都城东北的琼华岛为中心建立元大都城。自此,金中都旧城走向衰落,并最终湮没于历史烟尘之中。数百年来,由于金中都城址和遗迹被埋于地下,金中都的布局遂成为悬而未决的历史疑案。

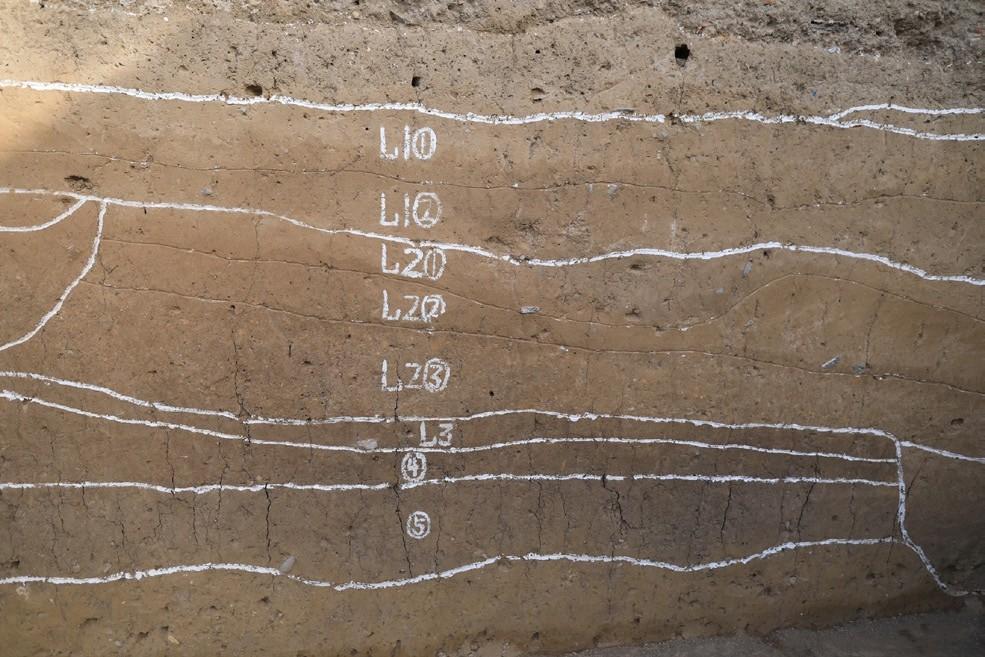

1943年,金中都遗址考古工作启动,至2020年,北京市考古研究院再次启动对金中都城墙遗址西城墙、南城墙的考古发掘,80多年间,考古工作人员先后发掘大安殿遗址、水关遗址、兵营遗址、鱼藻池遗址、万泉寺遗址以及城墙遗迹、护城河遗迹和城内道路,北京这座“都之源”的神秘面纱终被揭开。金中都城从南到北,形成一条以大城城门、交通干道、皇城宫殿构成的中轴线。中轴线的南端起自大城南墙正中的丰宜门,自此沿着城中交通干道一路向北,可达皇城正南门—宣阳门。由宣阳门进入皇城,可达宫城正南门—应天门。进入宫城后继续向北,经大安门、宣明门、仁政门、昭明门,至皇城北门—拱辰门。走出皇城后,穿过天王寺、弘法寺之间的南北向交通干道,便是大城北门—通玄门。

今年,是北京建都870周年。走近金中都的断壁残垣,依然能感受到这座“都之源”在当年的风貌。