融券机制的盈余信息质量效应

汪平 杜松桦

DOI:10.16366/j.cnki.1000-2359.2023.01.09

摘要:以如实反映与决策相关两项会计信息质量要求为依据,探究融券机制影响标的公司盈余信息质量的效应。本文基于2009—2019年数据,使用两种多期DID模型,研究发现融券机制对标的公司盈余信息的如实反映程度与决策相关性均有积极作用,体现于应计操纵减少与未来盈余反应系数(FERC)的提高,该结果具有稳健性。进一步而言,融券机制通过改变成本因素迫使公司更多地使用真实活动盈余管理作为操纵账面信息的替代,进而改善如实反映,而高质量的应计盈余亦是未来盈余反应系数和决策相关性产生积极变化的主要驱动。融券机制有助于改善标的公司盈余信息的如实反映与决策相关,受融券机制治理效应最明显的是应计盈余。因此,应稳步鼓励放松卖空限制,进行金融创新和金融体制改革,有控制地放开市场,促进资本市场的资源配置更加精准可靠。

关键词:融券机制;盈余信息质量;未来盈余反应系数

中图分类号:F830文献标识码:A文章编号:1000-2359(2023)01-0065-07收稿日期:2022-06-05作为股本、资金互换的重要手段,融资融券机制与股价关系密切,关乎资本市场稳定和经济高质量发展。 “如实反映”与“决策相关” 本文使用的“如实反映”与“决策相关”是国际会计准则理事会(IASB)于2010年提出的财务报告基本框架中会计信息质量的基本特征要求,其中“如实反映”取代了原有的“可靠性”。是会计信息质量的基本要求,亦是判断盈余质量高低的重要视角,前者关注披露的财务数据反映真实情况的程度,而后者关注财务数据对投资决策的价值。现有文献对融券机制改善股票信息含量与公司治理大多持积极态度,但鲜有文献对该情形下的会计信息使用者加以区分。不同主体对于会计信息质量的首要要求并不完全相同,相关问题仍需进一步讨论。

一、文獻回顾与理论分析

(一)文献回顾

披露的盈余信息质量与公司行为密切相关,现有研究大多认为,融券机制有助于抑制公司不当行为。其逻辑在于,融券机制带来的潜在股价下行压力增加了公司内部机会主义行为的成本,并促使管理层提高披露信息的数量与质量以应对卖空威胁。放松卖空管制期间的标的公司表现出了更低的盈余管理水平 Fang, V.W, Short Selling and Earnings Management: A Controlled Experiment. Journal of Finance, 2016. 。而那些原本不透明程度高的公司,更愿意通过披露内幕信息来降低由于信息不对称带来的诉讼风险 He, J, Short Sellers and Innovation: Evidence from a Quasi-Natural Experiment. Ssrn Electronic Journal, 2014.。陈晖丽和刘峰较早地研究了融券机制对盈余管理的影响,认为两种类型的盈余操纵均受到抑制陈晖丽,刘峰:《融资融券的治理效应研究:基于公司盈余管理的视角》,《会计研究》, 2014年第9期。。之后,类似研究通过不同视角验证了融券机制对于公司治理的积极效果,诸如提高大股东监管动机,迫使高层减少现金攫取,提高债权人对标的公司要求的回报率以补偿风险,减少企业过度负债并优化财务杠杆 顾乃康,周艳利:《卖空的事前威慑、公司治理与企业融资行为:基于融资融券制度的准自然实验检验》,《管理世界》,2017年第2期。彭章等:《融资融券与公司财务杠杆》,《南开管理评论》,2021年第5期。。

上述文献大多站在内部股东、外部审计师或债权人角度,关注盈余信息可靠性,而站在潜在投资者角度的相对较少,因为如实反映要求下的测度方式无法提供决策有用性的证据。钟凯和程小可等使用未来盈余反应系数证实了融券机制可提高股价信息含量,具有借鉴价值钟凯等:《融资融券制度提高了股价信息含量吗:基于未来盈余反应系数的实证分析》,《会计与经济研究》,2017年第2期。。本文对上述研究进行拓展,进一步分析融券机制逐步实施后盈余信息质量的变化。

(二)理论分析与假设提出

本文主要从融券机制实施后,优势方释放的增量信息和基准信息质量两个角度进行理论分析并提出假设。此处,将融券实施前的基准信息质量记为I0,之后的记为I1,增量信息记为ΔM。

对于监管机构、独立的外部审计师等会计信息使用者而言,融券机制并未改变财务信息的披露规则,基于财务报表的会计信息使用者获得的是基准信息质量的变化,而非信息数量的增加。当聚焦到盈余信息时,如实反映是首要要求,他们希望获得的I0能够尽可能地反映公司的真实情况。而如前文所述,这类外部信息使用者处于劣势,管理层有多重动机进行盈余操纵,降低I0在两类盈余操纵中,应计操纵成本更低、更易实现,对I0的影响更直接,使得盈余信息反映真实情况的能力下降。

融券机制的出现使得情况有所改变,这是因为卖空交易的关键是负面信息,相比于散户,机构投资者拥有更强的能力去挖掘标的公司的内幕消息,产生类似外部监管的潜在压力,大幅度提高管理层的机会主义成本,表现为通过账面操纵带来的收益很可能不如股价下跌带来的损失。为防止股价下行,理性的管理层有动机在权衡利弊后减少激进的盈余操作。此时,虽然披露的规则没有改变,但披露质量有所提高,会计信息使用者获得了基于I1的盈余信息。综上所述,本文提出研究假设1——

H1: 融券机制的实施提高了盈余信息的如实反映,体现于应计操纵减少。

对于资本市场中潜在的投资者,高质量的I1固然有益,但历史数据对做出进一步投资决策的帮助十分有限,这类信息使用者更加关注股票市场而非财务数据。由于融券机制的实施而新出现的ΔM大多都存在于股市而非财务报表,潜在的投资者通过ΔM来改变自己获得的盈余信息的决策价值,增量信息有助于决策。使得融券方能够参与资本市场交易是ΔM的重要作用——相比于获得ΔM之前,ΔM使得悲观操作成为可能,改善了这类信息使用者的决策能力与决策选择。综上所述,本文提出研究假设2——

H2: 融券机制的实施提高了盈余信息的决策相关,体现于未来盈余反应系数(FERC)增大。

二、研究设计

(一)变量与模型

本文使用不同的模型测度盈余信息质量的如实反映与决策相关变化情况,两类模型均基于渐进的双重差分法构建。该模型允许多时点的政策冲击,与我国融券标的逐步扩大试点范围的客观事实相符。

1.如实反映模型

本文以渐进DID模型为基础,构建下式:

DACi,t=β0+β1Di,t+ΣβkCsot of AM+ΣβmControlsi,t+μi+t+εi,t(1)

式(1)为如实反映模型,用于检验假设1。其中,εi,t为政策冲击项,当且仅当“t≥融券实施年”且“i融券标的”时取1,否则为0。DAC为应计操纵程度,Controls为基础控制变量集。Cost of AM为应计操纵成本因素,选取净营运资本与是否由四大审计。μi为个体固定效应,t为时间固定效应,εi,t为复合扰动项。根据假设1,β1应显著为负。

对于DAC的计算,黄梅和夏新平对比了七种琼斯模型后认为,基本琼斯模型、修正琼斯模型和无形资产琼斯模型在我国环境下较好,并且修正琼斯模型在收入操纵端有更强的识别能力,收益匹配的琼斯模型对盈余信息更加敏感黄梅,夏新平:《操纵性应计利润模型检测盈余管理能力的实证分析》,《南开管理评论》,2009年第5期。

。因此,本文选取修正的琼斯模型(DACC)、收益匹配的琼斯模型(DACP)、无形资产琼斯模型(DACI)共三种方式来测度应计盈余操纵。

2.决策相关模型

本文借鉴Lundholm Lundholm. Bringing the Future Forward: the Effect of Disclosure on the Returns, Journal of Accounting Research, 2002(3).与钟凯 钟凯等:《融资融券制度提高了股价信息含量吗?——基于未来盈余反应系数的实证分析》,《会计与经济研究》,2017年第2期。的研究,构建下式:

YSRi,t=α0+α1EARNi,t+α2ΔEARNi,t+k+α3Di,t+α4EARNi,t*Di,t+α5ΔEARNi,t+k*Di,t+ΣControlsi,t+μi+t+εi,t(2)

式(2)为决策相关模型。其中,YSR为考虑现金红利再投资的年个股回报率。下标中k为未来期数,根据我国融券市场时间跨度,k取1和2。ΔEARNi,t+k为t+k期相对于t期的净利润变化量。若未来盈余反应系数α5显著为正且相较于α2有所增大,则说明融券机制有助于投资者通过当期股市回报与盈余信息预测未来盈余的變化。式(2)中的变量均经总资产平滑处理,具体的变量定义如表1所示。

(二)数据来源

我国自2010年起开始逐步实施融券政策。通过整理沪深两市公告可知,在2011年、2013年、2014年、2016年、2018年有5次较大规模的扩容,产生了多次政策冲击。部分文献使用以全部沪深A股上市公司为样本,以融资融券标的为实验组,上市公司中所有非标的公司为控制组。该方法使用所有的标的上市公司作为控制组,二者在公司固有特征与组内样本数量上存在先天差异,且这种差异需要通过倾向性得分匹配(PSM)解决。但是,渐进的DID中由于多时点特征无法较好地适配PSM 倾向性得分匹配法(PSM)在处理多时点DID时会造成严重的时间错配问题,即当期实验组可能匹配到自身之前年度的观测,而非当期控制组中的某个观测。谢申祥等:《传统PSM-DID模型的改进与应用》,《统计研究》,2021年第2期。,因此本文将样本锁定为2019年末所有的融资融券标的。这种方法中,在2019年之前的任意一年,实验组为当前年度进入融券试点的公司,控制组为未来可成为标的但当前年份还未成为的公司,以此构造出达到控制系统性差异目的的样本。

本文从Csmar数据库、Choice数据库获得公司财务信息与股票市场交易信息,剔除金融行业样本,并对所有连续变量做1%的双侧缩尾。本文全部样本公司为1265家从2009到2019年共11年的面板数据,样本公司在11年间逐批成为融券标的,匹配后共计11501个观测值。实际分析中,由于滞后、缺失值、多层级控制等缘故,各模型实际可用的总观测值在9000~10000条之间。本文数据采用STATA.16软件处理。

三、实证分析

(一)描述性统计

截至2019年末,沪深A股上市公司中共有1429家为融券标的。表2报告了全样本中主要变量的描述性统计,控制变量限于篇幅未列示。全样本共11501个观测值,其中处理组5597个。全样本的各类应计操纵水平的均值与中位数水平大致相符,均位于0.05-0.06区间。经总资产平滑后的总应计(ACC)与经营现金流(CFO)的均值(中位数)为0.003(-0.000)、0.060(0.045),样本公司平均净利润变化率为0.2%。

(二)基准回归

表3报告了如实反映模型的回归结果。可以看到,不论使用何种应计操纵计算方式,政策效应项D的系数均显著为负,且使用DACC与DACP(即修正的琼斯模型与收益匹配的琼斯模型)的结果中更为明显。融券机制冲击下,标的公司应计操纵的程度有所降低,盈余信息的如实反映增强,与假设1相符(见表3)。

表4报告了决策相关模型的回归结果。表中ΔEARNi,t+k*Di,t项的估计系数为需要关注的融券机制影响后的未来盈余反应系数。可以看到,此项系数显著为正且明显大于ΔEARNi,t+k项系数。此结果表明,融券机制实施后,公司股票当期回报对未来盈余变化的反应能力增强,投资者通过当期回报对未来盈余变化的预测能力有所提高,盈余信息的决策相关性改善。

四、稳健性检验

本文针对如实反映模型使用了平行趋势检验与安慰剂检验,来提供基准检验具有稳健性的证据。本文也对可能存在的样本自选择问题进行了检验。由于样本和底层模型相同,该部分的稳健性检验结果同样适用于决策相关模型。

(一)平行趋势检验

为进行该检验,在如实反映模型的基础上构建式(3)如下:

DACi,t=β0+ΣT-1t=T-kβi,t+ΣT+kt=Tβi,tDi,t+ΣControlsi,t+μi+t+εi,t(3)

其中,Di,t为构建的虚拟政策处理效应变量,T为样本i成为处理组(融券标的)的年份,k测度的是观测年度距离个体i的政策发生年的最远距离。当t(T-k,T-1)时,βi,t用于捕捉政策发生前是否存在处理效应;当t(T,T+K)时,βi,t用于捕捉政策发生后是否存在处理效应。平行趋势检验的要求为βi,t在t(T-k,T-1)时应当均不显著,而βi,t在t(T,T+k)时部分显著。

由于本文大部分样本分布于政策冲击的前4年与政策冲击后4年,本文设置k=4。检验结果如图1所示。图1使用DACP为被解释变量,横轴为检查时点,纵轴为置信区间。如图1 所示,所有处于政策时点前的系数的置信区间都包含0,表明不存在处理效应;而处于政策时点后的系数的置信区间大多不包含零,且显著为负,与基准检验中捕捉到的处理效应相符。

上述结果表明,样本基本满足平行趋势假设,处理组与控制组在融券机制出现前均不存在处理效应 该检验的样本分布和详细结果可向作者备索。。

(二)安慰剂检验

本文随机抽取样本作为控制组和处理组进行DID回归循环。实际实验中随机抽取的次数设置为100次。在这种方法中,生成了100个“伪政策虚拟变量”,循环结果显示估计系数值大多集中于0附近,且绝大多数估计值的P值大于0.1,不能拒绝系数为0 的原假设。这表明,当随机抽取控制组和处理组并改变政策期间后,政策效应不再显著,上文的DID结果并非偶然得到。安慰剂检验的具体结果限于篇幅未列示。

(三)自选择问题

本节以如实反映模型为例,使用PSM-DID来排除可能存在的潜在的自选择偏误。为解决多期DID与倾向性得分匹配(PSM)的适配性问题,本文借鉴盛丹和陆毅 盛丹等:《出口贸易是否会提高劳动者工资的集体议价能力》,《世界经济》,2016年第5期。 的做法,采用代表期匹配的方法,对具有典型性的两期数据进行PSM-DID分析。

本文因此选取两组较有代表性的扩容年份,分别为2012-2013年和2015-2016年,其中2013年新增标的319家;2016新增标的250家。此两组中,处理组为新增标的,控制组为其余未进入标的范围的公司。本文使用6种股票特征相關的协变量进行PSM匹配,6种股票相关的协变量分别为规模、收益波动率、个股回报率、个股换手率、账市比、市盈率。匹配后的样本具有平衡性,且双重差分估计量(Diff in Diff)仍显著为负。其中,2012-2013年的系数为-0.022(2.280),2015-2016年的系数为-0.037(2.150),括号内为t统计量。此结果表明,前述结论在缓解自选择问题后依旧成立。

五、进一步探讨

上文虽通过实证检验,明确了融券机制对盈余信息质量的提升作用,但下一步要寻找这种提升作用的主要来源。本文推测,融券机制对应计项的治理作用最为明显,应计项的质量提升是上述检验结果的内在驱动。本节通过盈余操纵的权衡(基于如实反映模型)与盈余指标的分解(基于决策相关模型)两种方法对该猜想进行探讨与验证。

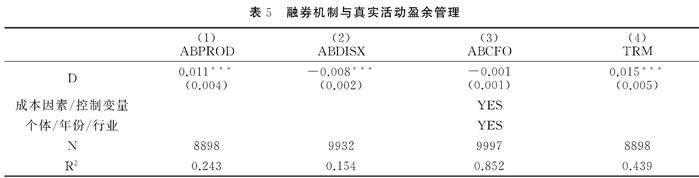

(一)盈余操纵的权衡

在如实反映模型中,如果该推测成立,更高质量的应计项意味着更低程度的应计操纵,那么另一种方式的盈余操纵也会发生变化。也即,如果能够捕捉到真实活动盈余操纵的增加,可以反向验证应计操纵的降低。其逻辑在于,真实活动盈余管理与应计项盈余管理是此消彼长的关系,两种盈余管理方式的程度同时受到自身成本与对方成本的影响,公司存在对两种方式的权衡与相互替代。

为验证该猜想,本文以模型(1)为基础,构造式(4):

REMi,t=β0+β1Di,t+ΣβkCost of RM+ΣβControlsi,t+μi+t+εi,t(4)

Cost of RM为影响真实活动成本因素的额外控制变量,此处取机构投资者持股比例与年度分析师关注的次数。对于真实盈余操纵(REM)的计算,同现有文献一致,分别对异常生产成本(ABPROD)、异常酌量性费用(ABDISX)与异常经营现金流(ABCFO)进行测度,合并后作为REM的代理(合并项认为TRM)。

表5报告了上述设计的实验结果。可以看到,D在(1)列的系数显著为正,(2)列中显著为负,(3)列中为负但不显著。这与真实活动盈余操纵的方向相符,即更高的异常生产成本、更低的酌量性费用和更低的经营现金流;(4)列中真实活动盈余操纵的TRM的结果中D的系数显著为正。该结果表明,融券机制实施后管理层将更多的真实活动盈余操纵作为应计操纵的替代,应计项的质量确有改善。

(二)盈余指标的分解

在决策相关模型中,如果前述推测成立,那么未来盈余反应系数的提高应当主要来自净利中总应计对未来股票收益变得更加敏感。因此,本文将上文中使用的盈余分解为总应计(ACC)和经营现金流(CFO),考察不同项目对未来盈余反应系数变化的贡献。构建式(5)如下:

YSRi,t=α0+α1CFOi,t+α2CFOt+k+α3Di,t+α4ACCi,t+α5ACCi,t+k+α6CFOi,t*Di,t+

α7CFOi,t+k*Di,t+α8ACCi,t*Di,t+α9ACCi,t+k*Di,t+ΣControlsi,t+μi+t+εi,t(5)

应当关注以下两组估计系数的显著性与大小情况:CFO相关项目中的α2与α7,反映了融券机制后未来CFO项的FERC变化;ACC相关项目中的α5与α9,反映了融券机制后未来ACC项的FERC变化。

表6报告了式(5)的回归结果。CFO相关项目中,(1)列的α2与α7分别为0.394、0.409,ACC相关项目中,(1)列的α5与α9分别为0.221、0.493。显然,相较于CFO项目,ACC项目的FERC提高更为明显,且FERC提高的幅度在(2)列中更大,从0.286提高到0.758。这说明,主假设2中FERC的提高是现金流与应计项的FERC同时提高的结果,其中应计项的敏感性更强。此结果表明,相较于现金流,融券机制的实施更有利于投資者通过当期股票情况预测未来应计项的变化,从决策相关维度证明了融券机制对应计项的显著治理效果。该结论在未来2期同样成立。

至此,本文通过两种方式验证了融券机制提升盈余信息质量的关键在于高质量的应计项这一猜想。高质量应计项不仅是盈余信息如实反映程度提高的直接原因,亦是盈余信息决策相关性增强的主要来源。本文研究结论描述了融券机制影响盈余信息质量的落脚点与着力点。

六、结论与建议

本文从两类会计信息使用者的角度研究了融券机制下盈余信息质量的变化。研究发现,融券机制的出现使得标的公司的盈余信息质量显著提升,这种提升同时表现在盈余的如实反映程度和决策相关性。具体来讲,当融券公司的账面应计操纵有所减少,当期股票回报与未来盈余项目的关系显著提高,而这种提高是通过当期回报能够更加有效地反映未来的现金流与应计项目结果,其中对应计项的作用更加明显。应计项的质量提升是二者变化的共同因素。本文提供了不同主体下融券机制对微观层面盈余信息质量的影响,两类会计信息使用者均有所受益。但时至今日,我国融资融券试点范围勉强达到沪深两市全部A股的三分之一,市场逐利心理严重,追涨杀跌的思维根植于大多数投资者心中,导致做多方远多于做空方,未能真正发挥出融资融券市场双边市场的积极效果。因此,应稳步鼓励放松卖空限制,进行金融创新和金融体制改革,有控制地放开市场,让资本市场的资源配置更加精准可靠,给予投资者更多的用“脚”投票的权利,让资金流向真正需要发展的优质的企业,提高资源配置效率。此外,要畅通悲观信息传递渠道,进一步促进资本市场的健康发展。

Effect of Securities Lending Mechanism on Earnings Information Quality

——An Empirical Analysis Based on the “Reflect Truthfully” and “Decision Relevance” of Earnings

Wang Ping,Du Songhua

(Capital University of Economics and Business,Beijing 100070,China)

Abstract:

Based on the accounting information quality requirements, this paper explores how the emergence of short selling mechanism affects the earnings quality of the target company. Using the panel data from 2009 to 2019 with DID models, this paper find that the short selling mechanism has a positive effect on the earning information in reflect truthfully and decision relevance, which are reflected in the reduction of accrual earnings manipulation and the enhancement of future earnings reflection coefficient (FERC). This result is robust. Further, by changing the cost factor, the short selling mechanism forces the company to use more real activity earnings management as a substitution, thus improving the quality of accruals, while the high quality accruals are also the main source of the improvement of FERC .The results show that the short selling mechanism is helpful to improve the quality of earning information and promote the company to disclose higher quality accrual earnings. This conclusion has positive significance for encouragement relaxation of short-sale constraints and further understanding the corporate governance effect of short selling mechanism.

Key words: securities lending mechanism;earnings information quality;future earnings reflection coefficient[责任编校陈浩天]

作者简介:汪平(1963—),男,山东临清人,首都经济贸易大学会计学院教授,博士生导师,主要从事公司财务理论与财务政策等相关研究;杜松桦(1996—),男,河南郑州人,首都经济贸易大学会计学院博士生,主要从事公司金融等相关研究。

基金项目:国家自然科学基金面上项目(71572117)