迈向协同:跨界公共治理的政策执行过程

陈冠宇 王佃利

DOI:10.16366/j.cnki.1000-2359.2023.01.05

摘要:协同理念是应对跨界公共治理有效性的重要技术工具和价值面向。在跨界公共问题的治理过程中,政府间纵向和横向合作是推动政策执行的重要机制,但在具体的施策实践中却往往受传统条块分割和职责同构的制约。长江流域具有跨域性,通过透视长江流域治理的政策过程,发现在政策的制定和执行环节分别存在政策要素与政策目标之间的协同难题以及政策体系与政策效果之间的结构困局,具体表现为政策主体的多重性与模糊性、政策目标的复杂性与独立性、政策体系的执行分隔和反馈阻隔等政策运行困境。从长江流域生态治理的具体政策过程来看,以多元治理主体间协同来回应跨界公共治理难题需要明晰角色目标,优化政策设计,推动跨界治理方式的转型;强化协调沟通,打破结构障碍,形成互济合作的治理网络;提升政策协同生成能力,增进政策过程中的协同性,推进长江流域跨界治理体系和治理能力现代化。

关键词:跨界治理;政策协同;政策过程;长江流域

中图分类号:D035-01文献标识码:A文章编号:1000-2359(2023)01-0032-07收稿日期:2022-07-05

一、问题的提出

“跨界性”既是应对公共治理“复杂性”的重要渊源,也是公共治理实践中开展“整合性”设计与“整体性”应用的集中体现。流域治理具有典型的“跨界性”特征,流域保护与开发离不开有效的流域治理。2022年6月8日,习近平总书记在四川宜宾考察时强调,保护好长江流域生态环境,是推动长江经济带高质量发展的前提。作为跨界治理 跨界治理是由跨行政区治理、跨公私合作伙伴治理、跨部门治理三大模式构成的统一整体,旨在建构一套各有侧重、相互联系、互动合作的正式或非正式运作体系,全方位、协同性地解决绝大多数社会公共问题。就本文长江流域的跨界治理而言,“跨界”与“跨域”具有同等的含义。的一个典型实践样态,长江流域生态治理集中彰显了生态资源与社会经济之间的统筹协调:从自然属性来看,“流”意为流动性,“域”意为范围、疆界,表明一个跨界水体具有极高的整体性和关联度;就社会属性而言,因人为的政治因素,将原本天然一体化的江河跨界按行政区进行了以管理为目的的分割,形成了相对独立的管理单元以及不同单元之间的复杂互动关系。跨界问题是集自然、经济与社会三位于一体的共生性问题。在长江流域生态治理中,任何一个单元发生变化都会对整个环境系统产生不同程度的影响,既包括单一方面的影响,也包括链条式甚至连锁式的影响,这也使得流域跨界治理超出了单纯的生态治理范畴,而成为涉及经济、社会、政治等多重维度为一体的公共治理课题。

跨界治理的复杂性已经引起政府和学界的密切关注,并达成了基本共识。例如,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》明确提出,要实施跨界系统的综合整治,强化对水污染的协同控制和区域协同治理。针对长江流域的跨界生态保护工作,习近平总书记作出了重要指示:“要统筹考虑水环境、水生态、水资源、水安全、水文化和岸线等多方面的有机联系,推进长江上中下游、江河湖库、左右岸、干支流的协同治理。”《贯彻落实党的十九届五中全会精神 推动长江经济带高质量发展》,《理论导报》,2020年第11期。本文以跨界治理中的政策协同为理论视角,以长江流域跨界生态治理的政策过程及其执行效能为切入点,剖析长江流域跨界生态治理的政策执行悖论和协同难题。

二、跨界公共治理中的政策协同:一个长江流域生态治理的分析框架

协同论是系统论的重要组成部分,协同问题是系统运行面临的关键问题之一。跨界既包括超越地理和行政范围,也包括跨越不同行政职能边界或管理领域,进而形成综合施策的格局,政策协同为解决跨界公共治理提供了一个可行的研究思路。

公共治理理论的演进推动西方國家学者提出了整体政府的理念,其目的就是为了减少政治体系内部的政策冲突。基于国家治理的现实境遇,经合组织(OECD)先后从“两个层次”“三个维度”提出了政策协同理论:“两个层次”即政策协调与政策整合周志忍,蒋敏娟:《整体政府下的政策协同:理论与发达国家的当代实践》,《国家行政学院学报》,2010年第6期。;“三个维度”即横向整合、纵向整合和时间整合。其中,横向整合与时间整合主要侧重政策之间的相互支持以及前后的连贯性,纵向整合则关注政策产出能否实现决策者的初始意图。

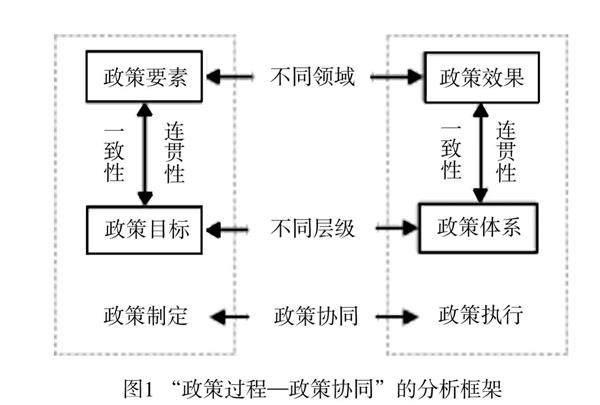

从跨界公共治理的政策过程来看,当跨界生态治理所影响的经济、社会、政治等一系列问题引起政府部门关注并纳入议事日程之后,就成为一个公共政策问题,这些分属不同领域且牵涉多个地区的政策问题,会快速聚焦相关政策要素,驱动相关政策的出台与落实,在参与政策过程的不同主体之间确立共同的政策目标,分工分层形成政策措施体系。可以说,横向整合与时间整合主要突出的是政策调整集成与前瞻性安排,主要在于政策制定的属性特征,而纵向整合强调政策期望向政策效果转变的过程,具有政策执行的属性特征。

按照上述逻辑,借鉴政策协同的基本要义,结合跨界公共治理中的政策过程特性,本文通过构建“政策过程—政策协同”的解释框架(见图1)来分析长江流域的跨界生态治理。具体而言,不同层级政府及相关部门通过建立制度性的协商机制,在跨界治理范围内使政策的制定与执行环节相互协调、相互支撑,进而在一定程度上打破行政壁垒,缓解行政区划和行政级别的刚性与跨界的无界性之间的张力,最终以更有效的方式达成共同目标 需要指出的是,由于我国特殊的“条块”关系,跨界范围内各行政区划的政策环境不尽相同,且出于中央层面的全国性文件在各地的具体落实情况也有所差异,所以上述解释框架并非绝对的,而是一种基于现实状态的相对性阐释。。

三、长江流域跨界协同治理的政策运行困境

在“共抓大保护、不搞大开发”的方针指示下,《中华人民共和国长江保护法》(以下简称《长治保护法》)于2021年3月1日实施。然而,在政策运行过程中,由于长江流域跨界生态治理涉及上下游、左右岸,诸省份的现实条件不尽相同,带来了政策制定和执行层面的双重困境。

(一)政策制定:政策要素与政策目标的协同难题

公共政策是公共部门为实现阶段性目标而制定的行动路线或行动准则,既体现政策主体的意志与目的,也是各方行动主体的行动指南。在跨界公共治理中,因其涉及领域与区域的复杂性和广泛性,在政策的制定发布过程中必然需要来自不同部门的配合与协作。从政策要素的角度来考察,不同职能领域的行政机构是政策要素中的政策主体,与之对应的服务、监管对象即为政策客体。在国家层面推动长江流域生态保护的大背景下,各层级的政策主体拥有了自上而下的统一政策目标,然而,政策的制定与发布并不是一次性的,也不是固定不变的。诸层级的政策主体和客体要实现衔接互动,落实政策目标的稳定性与一致性是政策制定环节需关注的难题。在政策制定过程中,政策要素与政策目标的协同难题主要体现在以下两个方面:

1.政策主体的多重性与模糊性。从横向管理职能来看,长江流域跨界生态治理的政策主体涉及较广,如在部际合作层面,2022年9月8日,由生态环境部、国家发展和改革委员会、科技部、公安部、水利部等17个部委联合发布的《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》,涉及政策主体合计48个。虽然这种联合发文的政策制定方式有利于强化多元政策主体间的沟通与协同,有助于在一定程度上实现政策部署的协同性和科学化,但是这种需要多个部门在不同领域共同发力的政策行动,也容易因为政策主体的多元化而导致主体功能的重叠与模糊。

本文通过对2019年发布的《长江保护修复攻坚战行动计划》(以下简称《行动计划》),以及不同政策主体的实施政策过程进行分解。2019年1月21日,生态环境部、国家发展和改革委员会联合发布《行动计划》,同时抄送中央组织部、中央宣传部、中央编办、最高人民法院、最高人民检察院、国家电网、三峡集团等7个部门,相关政策主体涵盖了长江干流、支流等集水区域涉及的11个省(自治区、直辖市)人民政府,以及水利部、交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部等20个职能部门。其中,生态环境部独立负责的任务仅1项,而牵头和参与的任务数共35项,是所有相关政策主体中涉及任务数量最多的一个部门。随后,生态环境部作为独立的政策主体,出台了《生态环境部落实〈长江保护修复攻坚战行动计划〉工作方案》(以下简称《工作方案》),明确由生态环境部与国家发展和改革委员会共同进行定期调度,抓好监督检查、指导帮扶和信息公开工作,并确定了8个相关的专项行动:劣V类国控断面整治、入河排污口排查整治、自然保护区监督检查、“三磷”专项排查整治、打击固体废物环境违法行业、饮用水水源地排查整治、城市黑臭水体治理和工业园区污水处理设施整治。

虽然生态环境部所制定的《工作方案》主要是依据其自身对《行动计划》的理解及相关职能而确定的。但现实情况是,在我国既有的制度框架下,中央部委负责对各个行业领域进行监管,同时,各部委又有自己相应的职权、资源和责任,有较为清晰的部门边界朱德米:《构建跨域水污染防治的跨部门合作机制:以太湖跨域为例》,《中国行政管理》,2009年第4期。。虽然在多部门合作文件中明确了牵头单位、负责单位和参与单位,但是不同主体在牵头、负责、参与过程中的着力点依然会有所区别。一方面由于自身职权范围有限,在那些没有明确责任的政策事项上,往往会基于自身实际对政策文本进行解读,故容易产生职责的模糊性,影响自身职责的应然定位;另一方面,由于部委间存在职能交叉,且可能牵头、参与多项任务,故容易导致主体角色由多元化转变为多重化,淡化职权边界。这不仅影响各牵头部门与参与部门之间的协同,也因政策主体的多重性与模糊性而对其他主体制定公共政策造成不同程度的片面性。

2.政策目标的复杂性与独立性。公共政策因公共问题而产生,公共问题的解决以政策目标为瞄向,统一的政策目标既是政策制定的基础和方向,也是政策协同的关键和保障,但不同地区不同的政策环境使相关政策主体在制定具体的政策目标时,彼此之间容易出現目标不一致的现象。在长江流域跨界生态治理中,这种不一致主要表现为地方政府在“共抓大保护、不搞大开发”的要求下,依据《长江保护法》和各职能部门相关政策,结合自身实际和理解,制定地方政策:一是各地方政策环境不同,在保证实现国家层面的“政策大目标”前提下,地方政府有自己的“政策小目标”;二是每级地方政府又是独立的行动主体,在制定政策时也具有一定幅度的独立性。治理系统内部政策主体之间政策目标的复杂性和独立性,均有可能折损政策协同的现实效能。

《行动计划》发布之后,长江流域生态跨界治理所涉及的各地方政府也相应地印发了各自的“工作方案”。本文选取湖北省、浙江省与江苏省三个省份发布的“工作方案”进行横向对比,探究长江干、支流不同区域在政策制定中的政策目标差异。

通过对比发现,位于长江流域不同地段的三个省份,作为同一层级的行政区划单位,“工作方案”的发文单位、具体保护修复工作中的主要目标、部分任务皆有所差异。例如,位于中上游的湖北省,对水质恢复要求和水资源节约比例等方面有更高要求,而下游的江苏省则对长江岸线资源的保护和开发利用更加重视。此外,在具体工作的任务分工中,不同省份对不同职能部门的要求也不同。例如,在治理工业污染、优化产业结构布局方面,湖北省是由省经济和信息化厅牵头,省发展改革委、省应急管理厅、省自然资源厅和省生态环境厅共同参与,共涉及4个职能部门;浙江省是由省经济和信息化厅、省发展改革委、省生态环保厅按职责分工牵头,省自然资源厅、省应急管理厅、省市场监管局、省科技厅和省商务厅配合,共涉及8个职能部门;江苏省则是由省生态环境厅、省工业和信息化厅牵头,省发展改革委参与,共涉及3个职能部门。由此可见,同一层级的不同政策主体之间的政策目标并不完全相同,而是各有侧重。尤其值得关注的是,不同主体的决策需求和逻辑有所区别,对上级部署的政策目标有着基于自身需求的解读,在政策目标的选择设定以及优先度排序上有差异化的考虑。应该说,虽然独立的政策主体有权利也有责任根据属地实际情况作出符合实践背景的政策决策,但是在面对具有流动性的流域治理时,既无法从跨界且整体的状态中脱离,也不可能回避“左邻右舍”的影响,彼此之间政策目标的复杂化差异化甚至存在一定程度的割裂,会制约政策合力的形成。

(二)政策执行:政策体系与政策效果的结构困局

体系是指相关要素按照一定原则与规则组合而成的有机整体,是多个独立要素或子系统结合而成的大系统。政策体系可以理解为不同的政策单元之间按照政策主体设计的逻辑原则而相互关联、相互作用,共同形成的具有特定功能的系统。政策体系在既定的逻辑规则下运行,对政策客体产生既定作用,所产生的系统性结果即为政策效果。从理论上而言,政策体系的建构初衷就是为了获得单个政策所无法达到的系统性结果,这也符合政策协同的根本追求,然而,政策体系的架设与运行特点也在有形或无形地影响政策效果的实现。政策体系既是一个闭合运行的整体,又与外界进行着交互作用,呈现出开放性和动态性。政策体系由独立的具体政策内容和措施所组成,其基本的组合原则就是为了实现系统的整体目标,并且与其他系统相比,不同的政策体系有其自身相对清晰的边界、作用方式和规范性,但同时为了适应环境变化,需要不断地从环境中获取信息与能量,最终又以输出政策的方式重新影响环境蒋硕亮:《论公共政策体系与政策能力现代化》,《武汉科技大学学报》(社会科学版),2021年第4期。。可以说,政策体系的整体性是由其自身性质而天然固有的,开放性则是其在正常运作中自然产生的。当这两种特性在政策体系的政策结果与政策主体性预期不契合时,我们可称之为政策体系与政策效果的“结构性问题”。在政策执行中,政策体系与政策效果的结构困局主要体现在以下两个方面:

1.整体性下政策体系内部之间的执行区隔。从纵向来看,政策体系由上到下具有层次性,处于上位的高层次政策是低层次政策的基础,而后者又是前者的具体化和分解细化。同样,行政级别决定了上级政府在制定政策和提供支持方面具有优势,但下级在具体执行过程中,也同样因层级属性而在组织具体的行政力量、信息资源等方面占据主动。这种上下级之间调控与分权的张力使得“上有政策、下有对策”的现象出现,具体表现为下级执行者在执行政策过程中不同程度地嵌入自身利益,而又不影响上级决策者对代理目标的实现。从横向来看,政策体系的各个组成部分并不具有天然的、完全的一致性。每个政策行动者都是相对独立的,也都有自己的政策利益考量,其地位乃至利益的固有性与协同的跨界性之间的矛盾加深了政策的“碎片化”。

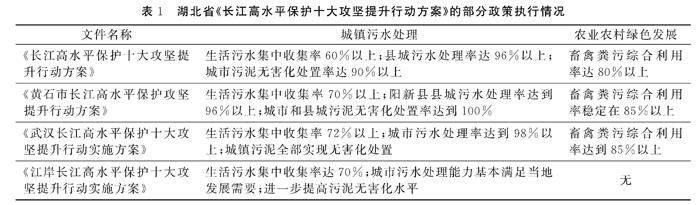

在长江流域跨界生态治理的政策过程中,《长江保护法》是国家层面的跨界保护法,在政策体系中处于最高位,各级政府、各部门也相应地出台政策措施方案来贯彻落实并为下级提供执行指导,如《交通运输部关于贯彻实施〈中华人民共和国长江保护法〉的意见》《湖南省贯彻落实〈中华人民共和国长江保护法〉实施方案》《云南省人民代表大会常务委员会关于全面贯彻实施长江保护法促进高质量发展的决定》等。除了全国统一的法律政策以外,各省份也制订了自己的相关方案,本文通过分析湖北省《长江高水平保护十大攻坚提升行动方案》中部分政府部门的政策执行过程(详见表1),将政策体系中的“执行区隔”予以具象化呈现。

从表1中可以看出,武汉市和黄石市在部分政策的完成指标上要高于湖北省的标准,且二者之间也略有差异。黄石市位于长江南岸,江水自北向东流经全长76.87千米,地处武汉市的下游,但城镇污水处理的执行标准却略低于武汉市。同样,武汉市下辖的江岸区选择了部分较低于市级或更为模糊的执行标准。在湖北省的长江高水平保护攻坚行动执行过程中,不论是纵向的从上到下,还是横向的同级政府,都以本省范围内最高层级的政策目标为基本准绳,但各主体又有基于自身各类情况的差异性选择。事实上,政策体系是多个公共政策在框架和形式方面的最大公约数的合集,而跨界公共治理问题覆盖领域的广泛性和牵涉主体的复杂性,以及彼此之间由政策差异所带来的非预期性和不可计量性的执行结果都会削弱协同效应,而且这种政策执行结果往往是不可逆的,甚至会影响下一轮的政策周期循环情况。

2.开放性下政策体系内外之间的“反馈阻隔”。反馈是系统的“输出”作用于“输入”进而影响系统功能的过程。从这一意义来看,政策执行也是一个反馈的过程。公共政策的执行内在地包含政策制定者、政策执行者与政策对象之间的互动,而执行者作为中心环节,连通了决策者与目标群体,其需要掌握政策过程中的各类信息并反馈给决策者,以便于政策的制定优化,可以说,执行过程中相关信息的获取、反馈以及再优化共同决定了最终的政策效果赵静:《执行协商的政策效果:基于政策裁量与反馈模型的解释》,《管理世界》,2022年第4期。。从政策体系来看,这种政策反馈分为内部各组成政策元素之间的交流以及外部政策环境之间的交换。

其一,政策体系内部政策主体与客体复杂多样,特别是在长江流域跨界生态治理中,既有生态环境部、交通运输部、自然资源部、國家发展和改革委员会等部门在“条”上的职能指导与监管,又有涉及相关省份各地方政府在“块”上的落实与执行,每一个都是政策的再制定者,都有自身所针对的具体层面的政策客体。同时,“条”和“块”在纵向上都有较低层级的执行者,导致同一主体有可能接受多重指导任务。此外,行政区划上具有相同层级的地方政府之间不存在上下级问题,而且跨地域的上下级之间亦不存在领导指挥职权问题。这样,越是基层的政策执行主体越会面临反馈的难题:一是承担多重任务,面向多种政策客体,同时接受多重指导与监管,既需要将政策指令予以精准执行,又要及时收集政策执行信息向决策者反馈,多头且冗杂的信息反馈增加了工作量和失真概率;二是跨界问题的特殊性使得不同执行主体在其行政区域内的执行方式、执行标准等方面存在差异,由于政策执行者仅能负责固定区域内的信息反馈,故而最终容易导致各类信息在标准和内容上差异较大;三是当执行主体面临上下游、左右岸的跨界问题时,自身往往没有足够资源和职权独立作出治理活动,此时的信息反馈更多的是反映问题,带有“求助”意味。上述三种情况对于决策者来说都需要花费大量精力予以甄别和处置,由此削弱了决策者对政策体系的再优化空间。

其二,政策体系需要与外部环境进行能量和信息的交换,以此来影响环境、适应环境。从实际政策执行过程来看,政策体系的运转仍以同样是体系构建者的公共部门为主,公共力量之外的市场和社会明显参与不足。从《中华人民共和国长江保护法》到各地方、各部门的相关落实方案,均提出要将保护工作纳入当地经济和社会发展规划,建立与经济社会发展相适应的治理体系,从现实角度看,包括长江流域在内的跨界生态治理,其本质是为了解决经济社会的发展问题,从根本上离不开市场与社会力量的参与。《长江保护法》明确提出,要按照市场化运作原则,鼓励社会资本参与生态修复,但从实践来看,社会资本和市场力量在一定程度上被阻隔在外围,具体进入方式与渠道尚未明确化和可操作化,多是从监督举报、公布信息等方面作出规定。虽然在跨界治理中,行政力量因其强制性可以更快地推进政策执行进程,但体系外环境中其他力量的协同参与有助于更好地完成政策目标。

四、长江流域跨界生态治理协同增效的实现路径

在长江流域跨界生态治理政策执行过程的协同推进中,虽然《长江保护法》在顶层设计上提出了相关要求和指导意见,且多数地方已展开相关实践行动,如重庆市与四川省两地人大分别制定了《重庆市人民代表大会常务委员会关于加强嘉陵江跨域水生态环境协同保护的决定》和《四川省嘉陵江跨域生态环境保护条例》,但是不同的政策行动主体在政策制定、政策执行等方面仍存在各种差异,有鉴于此,从微观层面跨界公共治理的政策协同问题出发,找寻更加具体的解决路径,有助于从政策过程层面促进跨界协同治理。

(一)优化跨界协同治理的政策设计

1.基于精细化的权责清单,明确主体责任边界。在多部门、跨区域的生态治理中,合理而清晰的权责关系成为政策过程协同推进的体制性基础。因此,细化长江流域跨界生态治理的权责清单,并以此为依据,健全绩效考评机制,是实现政策制定协同的基础性保障。一方面要将不同职能部门、不同层级政府的职权范围与其自身政策再制定时的考量出发点相结合,建立符合实际的激励机制,既要避免过多的“一票否决”而导致的“一刀切”,也要避免因激励资源追求而形成的治理路径依赖;另一方面,要区分程序性事项与非程序性事项,以及“牵头”“联合牵头”和“参与”等不同政策活动之间的具体化任务要求,加强相关政策主体和与之对应的政策行动举措之间的协同合作,建构由点到线及面的行动网络,形成利益与责任相统一的共同体。

2.基于场域角色,缩小目标差异化。场域可以简单地理解为既是个体存在以及事件发生的空间点,也是政策主体参与跨界公共治理及相关政策活动的主要场所。长江流域跨界生态治理的场域是更为庞大、多元的空间,政策主体在其中的政策协同是具有创造性的,主体可以根据自身的竞争策略选择体现自身意志的行为方式,形成差异化的政策目标。与传统的科层治理和一般意义上的网络治理不同,政策主体在特定场域内需要改变认知观念,脱离固化的条块思维,把握和调适场域框架,在明确所处环境特质的基础上,精准定位自己在政策协同过程中的角色地位,做到既要辨明核心任务,又要利用自身资源禀赋联合场域内其他主体,在政策目标的设立选择上充分互动,打破目标体系之间的壁垒,适度降低彼此的独立性。

3.基于共建共治共享理念,优化制度设计。共建共治共享的治理理念内在地包含了系统性、整体性和协调性追求,与政策协同所追求的理念不谋而合。因此,通过强化共建共治共享的生态治理理念,有助于推动跨界治理方式的转型。长江上、中和下游跨界治理涉及的毗邻省份在地缘文化、经济发展等方面相近,天然地具备了构建生态命运共同体的基础。各地方政府的政策行动主体应当以共建生态命运共同体为价值理念支撑,以共治跨区水域生态为实践目标,以共享绿色发展成果为制度协同导向,优化系统性设计,在新型治理格局下实现长江流域跨界生态治理体系与治理能力现代化。

(二)强化跨界协同治理的沟通协作

1.构建政策体系内部协同沟通机制。各个层面的政策主体应首先通过由上而下推动建立的联合行动机制,实现跨界主体之间的充分交流与信息共享;其次,制订针对生态突发事件的协同应急预案,确保在处置“黑天鹅”“灰犀牛”等重大生态问题上的行动一致性;最后,借助现代信息技术,以长江流域跨界生态治理中的各城市群为基本单元,通过共同建设、定期维护、实时更新等方式,努力打造、完善跨界生态城市群的信息数据库,进而将各个城市群数据库串联,实现长江全跨界的生态信息协同。

2.培育长江流域跨界生态治理的社会力量。首先,打通政策体系内外反馈的合作通道。一方面将企业、高校与政府串联和并联起来,鼓励各类智库参与地方政策制定与评估,实现政府部门与非政府部门的双向融合;另一方面充分发挥公益组织的社会效益,建立社会监督、社会自治、社会服务与政府执行之间的良性互动。其次,构建政策体系内外反馈的治理机制。按照分級、分类原则,由基层政策执行主体制定具体相关章程,明确不同社会主体的政策反馈路径,建立健全合作协商机制,提高社会力量参与生态治理的积极性。

3.激发长江流域跨界生态治理的市场活力。在长江流域跨界生态保护补偿中鼓励社会资金的市场化运作。建立政策反馈的市场参与机制,将市场力量合理有效集结,形成市场合作新局面。可以考虑将长江上、中和下游主要城市群的工商联等组织通过一定机制整合起来,一方面可以实现技术对接和效益提升,令市场主体更高效地投入跨界治理,另一方面打通各跨界市场力量,便于非正式组织之间的协同运作,及时有效地将跨界市场信息反馈至政策体系内部。此外,按照长江流域跨界生态治理的具体任务模块,将市场力量分别融入环境、社会、经济和文化等不同领域,进而联合带动全域的创新发展。

(三)增强跨界协同治理的整体效用

政策协同的生成是在政策执行过程中各政策主体的相互认同,而这种生成的能力自然也产生于具体的政策执行过程中。因此,在分别从政策制定与政策执行两个环节提出对策建议之后,还应在较高层面系统把握政策执行过程中政策协同生成的能力建设问题,为政策协同的后续整体效用提供可持续保障。

根据《长江保护法》的任务要求,可以大致把跨界生态治理分为生物保护、禁渔、控制采矿、防洪、污染防治、水质提升、生态修复等若干模块。在推进具体的政策协同过程中,政策决策者在战略层面应当做好规划,统筹各大任务模块,确保各个模块之间具有充分的耦合性。其中,不同地域的生态基础和发展条件存在差异,其治理重点有所区分,可以考虑划分建设不同的主体功能区,通过分区管制来实现各模块在全跨界的协同治理。此外,政策工具的设计、选择与使用也直接影响政策协同整体功效的发挥,是政策协同生成能力建设的重要内容。因此,要以政策目标的协同为基础,在执行层面考虑政策工具的组合效用,既要避免工具理性形成的路径依赖,也要防止过分追求价值理性而造成资源浪费,通过政策工具协同来消解单一政策工具所伴生的外部效应。

五、结语

长江流域跨界生态治理既具备一般跨界公共治理的基本特征,又体现从中央至地方开展系统治理所面临的具体问题。政策过程是治理行动协同的具体表现,在政策过程层面实现政策协同,为我们提供了一种重要的行动思路。本文通过审视长江流域跨界生态治理的政策过程,对不同职能部门和各层级地方政府的部分政策文件展开了具体分析,发掘了其中涉及的协同问题。需要说明的是,本文的分析并非忽视了地方政府在制定和执行政策时的因地制宜的合理性,恰恰相反,围绕政策协同的讨论正是以各地差异化的政策过程为基础,是建立于个性化的政策行动之上,旨在强调因地制宜应当基于协同性,即协同之后的因地制宜。因此,基于政策执行过程中的政策协同尤其要把握好政策制定环节的政策要素与政策目标,以及政策执行环节的政策体系与政策效果之间的一致性和连贯性,注重政策协同生成能力的培育与提升,使政策协同效用更具可持续性。不过,以长江流域跨界生态治理问题为代表的跨界协同治理问题,将是一个伴随我国经济社会发展的重大理论课题和实践课题。

Towards Synergy:the Policy Implementation Process of Cross-border Public Governance

——Investigation Based on Ecological Governance of the Yangtze River Basin

Chen Guanyu1,Wang Dianli2

(1.Xiamen University,Xiamen 361005;2.Shandong University,Qingdao 250100,China)

Abstract:

The concept of synergy is an important technical tool and value orientation to address the effectiveness of cross-border public governance. In the process of governance of cross-border public issues, intergovernmental vertical and horizontal cooperation is an important mechanism to promote policy implementation, but in the specific practice of policy implementation, it is often restricted by traditional segmentation and responsibility isomorphism. The Yangtze River basin is trans-regional. Through the perspective of the policy process of the Yangtze River basin governance, it is found that there are coordination difficulties between policy elements and policy objectives and structural difficulties between policy system and policy effect in the formulation and implementation of policies, which are specifically manifested in the multiple and fuzzy nature of policy subjects, the complexity and independence of policy objectives, and the implementation and feedback barriers of policy system. From the perspective of the specific policy process of ecological governance in the Yangtze River basin, to respond to the cross-border public governance problems through the coordination of multiple governance subjects needs to focus on clarifying the role objectives and optimizing the policy design; Strengthen coordination and communication, break structural barriers, and form a governance network of mutual assistance and cooperation; Improve the capacity of policy synergy, enhance the synergy in the policy process, and then improve the cross-border governance system and governance capacity of the Yangtze River basin.

Key words:cross-border governance; policy synergy; policy process; Yangtze River basin[責任编校陈浩天]

作者简介:陈冠宇(1989—),女,黑龙江哈尔滨人,厦门大学公共事务学院博士生,主要从事公共政策与公共治理研究;王佃利(1971—),男,山东莒南人,博士,山东大学政治与公共管理学院教授、博士生导师,主要从事公共行政等相关研究。

基金项目:国家社科基金重点项目(22GLA00343)