上位法依据被废止后的司法解释效力探究

摘要:《民法典》的生效实施,使得9部法律和2部法律解释被废止,附随带来废止后的体系效应,由此产生上位法依据被废止后司法解释效力如何的价值判断问题。对这个问题的回答,有助于为法的效力及其效力来源(影响因素)注入中国智慧元素。为此,需要区分“全部依据被废止型”、“部分依据被废止型”和“无依据被废止型”等三种被废止的上位法依据类型以及“废止”、“修改”和“继续有效适用”等三种清理结果类型,秉承实用主义路径,对司法解释及其条文展开实质判断,逐一甄别,以决定最终到底是无效、分段有效还是一直有效。为优化司法解释清理工作,针对“部分依据被废止型”所对应的司法解释,不宜保留“继续有效适用(一直有效)”的清理结果。

关键词:上位法;制定依据;司法解释

DOI: 10.13734/j.cnki.1000-5315.2023.02.008

收稿日期:2022-10-21

基金项目:本文系国家社科基金西部项目“设区的市地方立法权运行样本分析和制度回应研究”(17XFX015)的阶段性研究成果。

作者简介:郑文睿,男,黑龙江大庆人,法学博士,四川省社会科学院法学研究所研究员,研究方向为立法学、劳动法与社会保障法学,E-mail: 55032695@qq.com。

一问题的提出:不同路径下的差异化回答

根据《民法典》最后一条的条文规定,结合2020年5月22日王晨副委员长在第十三届全国人民代表大会第三次会议上所作的《关于〈中华人民共和国民法典(草案)〉的说明》,包括以《婚姻法》在内的9部法律和容易被忽略的2部法律解释被废止。这11部法律和法律解释被废止后必然会产生相应的体系效应,以它们为上位法依据的相关下位法如行政法规、地方性法规,特别是司法解释的效力问题值得研究。对这一问题的回应,当前大致呈现两种观点。

一是从逻辑主义路径出发,认为上位法依据被废止后必然导致相关司法解释无效。这种观点的本质,主要围绕“因果关系”这个核心词展开讨论,将上位法依据作为因、相关司法解释作为果,认为上位法依据与司法解释效力之间存在着正相关关系。最高人民法院研究室副主任郭锋教授指出,“实际上,早在 2001 年‘两高联合制定发布的司法解释就有了明确结论。从理论上说,司法解释是针对当时正在实施的法律的,一旦该法律失效或者被取代,则该司法解释相关内容就随之失去效力”。

二是从实用主义路径出发,认为上位法依据被废止后未必导致相关司法解释无效。这种观点的本质,主要围绕“区别对待”这个核心词展开讨论,针对不同的上位法依据类型所关联的司法解释进行实质性甄别。最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组提出:与《婚姻法》等9部法律相关的司法解释条文和《民法典》内容不冲突的,可以继续适用,司法解释条文与《民法典》规定相冲突的,该司法解释条文不再适用。最高人民法院审委会副部级专职委员刘贵祥亦指出,“只要是不与《民法典》相冲突的规定,就仍然可以继续适用”。

上位法依据被废止后的司法解释的效力如何属于典型的价值判断问题,两种路径下的回答在学理上都有其道理。全国人大常委会法工委民法室的民法典解读权威释法读本中对《民法典》第一千二百六十条涉及的這个上位法依据被废止后的司法解释效力问题并没有给予回应。法的效力及其效力来源(影响因素)似乎是一个陈旧的话题,但与曾经一般地、概括地讨论“上位法依据被废止后的下位法的效力”问题不同,以往是上位法彻底被废除,属于全有或全无的状态。《民法典》与被废止的“9部法律+2部法律解释”之间不是完全的反向关系,《民法典》并非对11部法律和法律解释给予彻头彻尾的完全否定性评价,而是在既有的民事立法基础上继往开来、推陈出新,不属于全有或全无的状态,而是“修改、优化、增删”的改头换面和交融共存状态。正如王晨在《关于〈中华人民共和国民法典(草案)〉的说明》中所指出的那样,“编纂民法典不是制定全新的民事法律,也不是简单的法律汇编,而是对现行的民事法律规范进行编订纂修,对已经不适应现实情况的规定进行修改完善,对经济社会生活中出现的新情况、新问题作出有针对性的新规定”。

由此,既往讨论“上位法依据被废止后的下位法的效力”问题时,上位法依据呈现出从1到0(彻底消亡)的变动样态,《民法典》的出台虽然废止了11部法律和法律解释,但上位法依据却呈现出从1到2(涅槃重生)的变动样态。这是《民法典》带给我们的新问题,是新时代赋予的新课题,对这个问题的回答,有助于对法的效力及其效力来源(影响因素)注入中国智慧元素。

二简样分析:不同类型下的体系化建构

最高人民法院用实际行动对上位法依据被废止的司法解释展开全面、深入、细致的清理工作。“在清理范围上,将新中国成立乃至2020年5月28日现行有效的591件司法解释全部纳入清理。包括民事司法解释380件,刑事司法解释159件,行政司法解释37件,国家赔偿司法解释15件,对全部司法解释的所有条文进行精细化清理,具体到每个条文的‘废、改、留”。2020年12月23日,最高人民法院审委会第1823次全体会议“决定对现行有效的591件司法解释,废止116件,修改111件,继续有效适用364件”。表面看来,最高人民法院在《民法典》出台后用精细化清理似乎对这个问题作出了回答。但问题远没有这么简单,因为被废止的116件司法解释,被废止的理由并不是或不完全是上位法依据被废止,而是时间久远不适应现今社会发展需要、《民法典》已吸收采纳司法解释的规定进而司法解释没必要再规定,等等。即使被修改的111件司法解释中,也不乏原本修改之前其上位法依据就是现在被废止的“9部法律+2部法律解释”。再加上围绕“修改”,“经过讨论形成的共识是,应当与立法机关的修法惯例保持一致。立法机关修改法律分为修正和修订两种情形。修正法律是对法律部分修改,法律的施行时间不变,修改部分的,施行时间在全国人大常委会关于修改法律的决定中规定。修订法律是对法律的整体性修改,实质上相当于重新制定法律,故重新规定施行时间”,这意味着司法解释的修改可能存在施行时间不变、对修改部分的施行时间做规定、重新规定施行时间等情形。这就使这个问题更趋复杂化,上位法依据被废止后的司法解释效力并不是简单地回答“有效”还是“无效”的答案,而是要指向废止、修改、继续有效适用三种不同结果来反推其效力,从而需要区分不同的情形作出不同的回答,而非一概的有效或一概的无效。

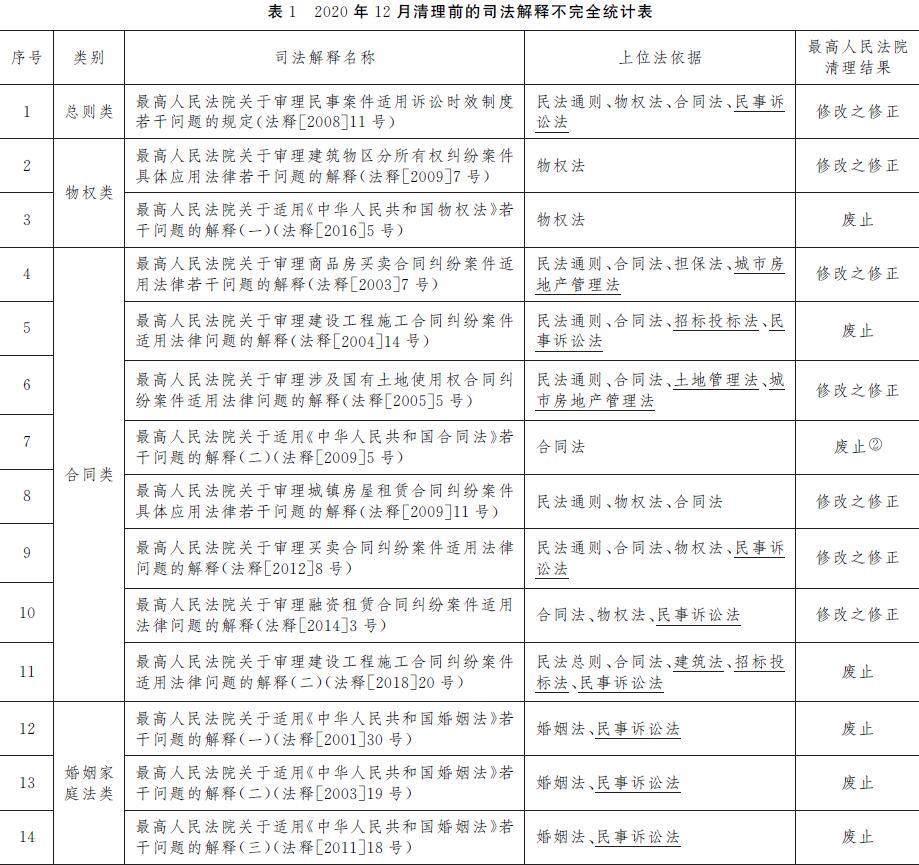

为了增强对“上位法依据被废止后的司法解释效力”问题的直观感受,笔者对最高人民法院直属的人民法院出版社已经出版的理解与适用系列书籍所涉及的2020年12月清理前的相关司法解释进行不完全梳理和观察,虽然样本不多,仅仅涉及37个(参见表1),但已经具有相当的代表性且足够说明相关问题的观点、理由和结论。

笔者对这37个不完全统计的2020年12月清理前的司法解释简样,展开一个类型化的大致区分之所以强调是大致区分,是因为极个别的司法解释如《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(法释[2015]18号)的上位法依据囊括了《刑事诉讼法》,但为了讨论的便利以及从制定主体(民一庭)角度考虑,仍将其归为民事类项下的民事综合类。,整体上分为民事类、商事类、劳动法类三大类。其中,民事类分为总则类、物权类、合同类、婚姻家庭类、侵权责任类、综合类,具体包括23个司法解释;商事类分为公司法类、保险法类、企业破产法类,具体包括10个司法解释;劳动法类没有再细分子类,具体包括4个司法解释。

37个司法解释简样时间跨度前后有20年之久,这就为更好地发现和梳理效力及与效力相关的适用提供了一个时间的观察视角。观察表1可以发现并作出上位法依据和清理结果的类型化区分及体系建构。

一是关于上位法依据的类型化区分及体系建构。所设问的问题是上位法依据被废止后的司法解释效力探究,容易会思维定式地认为相关司法解释其全部上位法依据被废止。然而,通过简样分析发现,上位法依据被废止可能至少存在“全部依据被废止型”、“部分依据被废止型”、“名义上无依据被废止型”和“形式上无依据被废止型”4种情况。

全部依据被废止型,指上位法依据恰好就是被废止的“9部法律+2部法律解释”之一或组合,这一类型是最契合所设问问题的思维定式的。如简样表中物权类涉及的2个司法解释,它们的上位法依据是单纯的《物权法》,城镇房屋租赁合同司法解释的上位法依据是《民法通则》、《物权法》、《合同法》这三部法律,这些作为上位法依据的法律均在被废止之列。

部分依据被废止型,指上位法依据既包括被废止的“9部法律+2部法律解释”之一或组合,也包括没被废止的法律等。最典型的表现就是“11部法律、法律解释之一或组合+《民事诉讼法》”作为上位法依据,这就出现部分上位法依据被废止、其余部分上位法依据如《民事诉讼法》没被废止的情况。

名义上无依据被废止型,指该司法解释并没有明确写明上位法依据(表1中上位法依据一列标注波浪线的即是此种类型),不过从法解释学角度能够推导出上位法依据。这类司法解释并不是以“根据××等相关法律规定” 开头,而是以“为正确适用××(法律)”样态呈现。“为正确适用××(法律)”似乎可以作出广义和狭义两种理解,广义上理解“为正确适用××(法律)”似乎应该既不仅包括××(法律)作为上位法依据,也存在包括其他法律作为上位法依据的可能性。狭义上理解“为正确适用××(法律)”应该仅仅包括××(法律)作为上位法依据。如果做广义的理解还要包括其他法律作为上位法,那就表明该司法解释确实沒有明确写明该上位法依据,而只能从相关条文反推出可能存在其他上位法依据。

形式上无依据被废止型,指该司法解释并不存在被废止的“9部法律+2部法律解释”之一或组合,但由于《民法典》的出台并经由最高人民法院的清理工作而呈现变化。如劳动法类涉及的4个司法解释在本次清理中被废止,它们的上位法依据不仅不是11部法律、法律解释,更出人意料的是,自2021年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》的上位法依据相比原《劳动法》的4个司法解释而言,多出了《民法典》作为上位法依据,而原《劳动法》的4个司法解释的上位法依据无论是《劳动法》、《民事诉讼法》2部法律,还是《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》、《民事诉讼法》4部法律,都在形式或外观上与《民法典》及其各分编所对应的原法律没有关系。

由于采取了“名义上无依据被废止型”、“形式上无依据被废止型”解释选择表述,因此涉及“全部依据被废止型”、“部分依据被废止型”与这两种类型的逻辑层次或划分标准的附带性问题。对此,在整个上位法依据被废止的类型化区分上,其实“名义上无依据被废止型”、“形式上无依据被废止型”都可以置于“无依据被废止型”项下,虽然可能有讨论者质疑“无依据被废止型”不宜作为上位法依据被废止的类型之一,毕竟上位法依据被废止与无依据被废止正好是两个相反的类型。但鉴于在简样分析中存在着至少两种“无依据被废止型”的现实情况,而且对“上位法依据被废止后的司法解释效力”问题的回应亦具有方法论价值和启发性意义,再加上对“无依据被废止型”的观察也有助于回答“上位法依据被废止后的司法解释效力”问题,不妨暂且将“无依据被废止型”与“全部依据被废止型”、“部分依据被废止型”并列作为上位法依据被废止的三大类型。需要指出的是,无论“全部依据被废止型”、“部分依据被废止型”以及“无依据被废止型”三个处于同一层级的分类,还是“无依据被废止型”项下的“名义上无依据被废止型”、“形式上无依据被废止型”属于下一层级的分类,其中所使用的“依据”,均是指“9部法律+2部法律解释”之一或组合。

二是关于最高人民法院清理结果的类型化区分及体系建构。前文已经提及,最终“决定对现行有效的591件司法解释,废止116件,修改111件,继续有效适用364件”,在简样的表1中也部分呈现出“废止”、“修改”、“继续有效适用”这三类清理结果的样态。该三种情况下的司法解释效力也随之呈现不同的样态。

针对清理结果的“废止”,实际上指向“无效”的结果。此处并没有严格区分“失效”或“无效”,其实可能最准确的表述应该是“失效”,但从2021年1月1日相关司法解释被废止的时间节点来讲,时间轴坐标向后,“失效”或“无效”的结果并没有本质差异,考虑到对本文研究主题的回应,此处暂时使用“无效”的表述。也就是说,围绕着“废止”,2021年1月1日之前(不含当天),相关司法解释是有效的;2021年1月1日之后(含当天),相关司法解释是无效的。

针对清理结果的“修改”,则相对复杂一些,需要区分“修正”和“修订”两种情况。虽然最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组、最高人民法院研究室于2021年出版的《最高人民法院实施民法典清理(立改废)司法解释文件汇编》所列明的111件司法解释全部标注的“根据……修正”,但表1中的第15项《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》,其在2001年出台时有12个条文,经所谓的“修正”后还剩余6个条文,但剩余的这6个条文中至少还有4个条文被修改过,也就是说删掉6个条文+修改4个条文,合计10个条文变动,变化比达到5/6,按照立法修改惯例,这种大幅度的修改应该采用“修订”这一解释选择结论。这也就意味着,实际上111件司法解释名义上是“修正”,但从惯例和学理角度,其实应该既包括“修正”,也包括“修订”。假设从最高人民法院的“修正”表述出发,对应着没修改的部分按照原生效时间继续有效+修改的部分自2021年1月1日起生效/有效。但如果考虑“修正”和“修订”两种情况,则对于“修正”,回应依旧是“没修改的部分按照原生效时间继续有效+修改的部分自2021年1月1日起生效/有效”不变,但对于“修订”,则回应就会有所不同,因为“修订”要重新规定施行时间,所以在理论上就应该是2021年1月1日之前(不含当天),原整部“旧”司法解释是有效的,2021年1月1日之后(含当天)修订之后的整部“新”司法解释才生效/有效。需要指出的是,此处的“修改”项下的“修正”的讨论结果实际细化到了司法解释的具体条文,但是对于前述“废止”的讨论结果则是从宏观整体上对整部司法解释进行观察,与“废止”的讨论结果相类似,“修改”项下的“修订”的讨论结果也是从宏观整体上对整部司法解释进行观察。这也是“修改”相比“废止”对于司法解释效力的回应更加复杂的原因。

针对清理结果的“继续有效适用”,则相当简单,实际上指向“有效”的结果。这里的“有效”结论经过了最高人民法院的实质判断,相当于获得了“强力”支持。

三思辨论证:体系模型下的类型化优化

经由简样分析,对上位法依据被废止的类型以及司法解释效力的类型进行透视后,就为妥当回应本文开头提出的“上位法依据被废止后的司法解释效力如何”这一价值判断问题奠定了前提基础。根据最高人民法院2020年12月多因多果的清理做法,需在多因多果中寻找到妥当回应该价值判断问题的逻辑主线。《立法法》并没有明确规定上位法依据被废止后的下位法效力问题,但检索和对标时至2020年5月28日现行有效的591件司法解释,还是能够对这个问题作出妥当的回应。

最高人民法院本次清理是从实用主义路径出发,对司法解释及其条文展开实质判断,逐一甄别,以决定最终是“废止(无效)”、“修改(分段有效)”还是“继续有效适用(一直有效)”。

当上位法依据属于全部依据被废止型,即其依据全部是被废止的“9部法律+2部法律解释”之一或组合时,最高人民法院清理相关司法解释之后给出的答案是“废止(无效)”、“修改(分段有效)”,没有“继续有效适用(一直有效)”这一情形。当上位法依据属于部分依据被废止型,即其依据是被废止的“9部法律+2部法律解释”与其他法律的混合时,最高人民法院清理相关司法解释之后给出的答案是“废止(无效)”、“修改(分段有效)”和“继续有效适用(一直有效)”。当上位法立法依据属于无依据被废止型,即依据的是其他法律,而非被废止的“9部法律+2部法律解释”之一或组合时,无论是名义上无依据被废止型,还是形式上无依据被废止型,最高人民法院清理相关司法解释之后给出的答案均是“废止(无效)”、“修改(分段有效)”、“继续有效适用(一直有效)”。

笔者原先的设想是能否调和逻辑主义和实用主义。对于全部依据被废止型,因为只涉及依据全部是被废止的“9部法律+2部法律解释”之一或组合,不妨考虑进行形式判断,一律无效,如果无效的司法解释中有对司法实务能够继续发挥适用价值的,可再通过所谓的“新制定”的方式呈现,如此, “全部依据被废止型→废止、修改”变成“全部依据被废止型→废止”。这种做法的结果本质上与目前的清理结果没有差异,只不过全部依据被废止型所指向的司法解释以何种方式(是修改还是新制定)呈现存在着差异而已。对于部分依据被废止型因为既涉及被废止的“9部法律+2部法律解释”,又涉及其他法律,所以此时需要做实质判断,逐条甄别,总的原则是与上位法相抵触的,则无效;与上位法不相抵触的,则有效。需要说明的是,这里的有效包括“修改(分段有效)”与“继续有效适用(一直有效)”两种方式。对于无依据被废止型因为不涉及被废止的“9部法律+2部法律解释”,所以这属于最高人民法院在规定动作之外做的自选动作,考虑到《民法典》的巨大辐射性作用,仍需像部分依据被废止型那样做实质性判断,逐条甄别。这种设想区分不同的前提条件,来分别适用逻辑主义和实用主义的路径方式,属于第三种折衷主义路径。

只不过,这种折衷主义路径看似是对逻辑主义和实用主义的调和,其实忽略了“上位法依据被废止后司法解释效力”问题的隐含条件。单纯审视该问题,很容易忽视这个问题背后的中国模式,即《民法典》的出台確实废止了“9部法律+2部法律解释”,但也使得这11部法律及法律解释以新的面貌重生。也就是说,问题中的“上位法依据被废止”不是从1到0的变动结果,而是从1到2的新型样态。如果单纯对于上位法依据从1到0的变动结果,那么根据逻辑主义路径来推导,作为下位的司法解释就是无效,也应该无效,但问题的关键是上位法依据呈现出从1到2的新型样态。用一个不太恰当的比喻,作为下位的司法解释换了一个马甲以新的面貌出现,甚至部分条文还可能继续沿用原来条文表述而存在一个字没改的情况。此时若仍以逻辑主义路径来推导,就是无视或忽视问题中的“上位法依据被废止”的中国问题。因此,坚持实用主义路径可能更契合也更适宜应对本次《民法典》出台所指向的“上位法依据被废止后司法解释效力”问题的隐含条件。

但即使坚持实用主义,最高人民法院2020年12月清理工作的做法仍可以进一步优化。必须要承认,“本次司法解释清理是最高人民法院继2011年、2018年司法解释清理工作之后又一次全面清理工作……这是新中国成立以来最为全面、最为系统、最为规范、最为彻底的一次司法解释清理”。在秉承这一基本认识的基础上,对如下两个问题的讨论可能对司法解释清理工作更有裨益。

一是关于部分类型上位法依据指向的部分类型清理结果。部分依据被废止型所对应的司法解释存在三种清理结果形态从而对效力产生不同影响,但上位法依据既涉及被废止的“9部法律+2部法律解释”,又涉及其他法律,其清理结果可能至少应该是“修改”,才更为规范和完美,起码在上位法依据上需要修改。因此 “部分依据被废止型→废止、修改、继续有效适用”就该删掉“继续有效适用”,部分依据被废止型仅仅对应废止、修改两种清理结果形态。例如,经过本次清理工作,《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)、《最高人民法院关于审理涉及会计师事务所在审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定》(法释[2007]12号)等均属于继续有效适用的司法解释。但这些司法解释的开头依旧很显眼地保留着“根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国××××》(等法律、法规的规定)”。这与作为本次清理工作成果的111件修改的司法解释将凡是涉及根据被废止的“9部法律+2部法律解释”一律修改为“根据《中华人民共和国民法典》”形成一个鲜明的对照。毕竟《民法典》第一千二百六十条很清晰地规定《民法通则》在内的9部法律在2021年1月1日同时废止。既然111件司法解释得到修改,那么不妨将仅仅涉及依据改名的司法解释一并通过修正的方式予以修改。这也是下一步最高人民法院建立健全“司法解释常态清理机制、定期清理机制”要面临的问题。

二是关于部分类型上位法依据指向的新增上位法依据。无依据被废止型所指向的司法解释其实原本就不涉及被废止的“9部法律+2部法律解释”,但经由这次的清理工作结果所发现的特例是原关于劳动争议的4个司法解释被废止后经过重新体系化整合,新制定出《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》(法释[2020]26号),成为与《民法典》配套的第一批7件新的司法解释之一。不过,原关于劳动争议的4个司法解释,解释一和解释二的依据都是《劳动法》、《民事诉讼法》,随着社会法领域法律制度的完善,后来出台的解释三和解释四的依据就从《劳动法》、《民事诉讼法》两部法律变成了《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》、《民事诉讼法》4部法律,无论这4个司法解释的哪一个司法解释,都没有将被废止的“9部法律+2部法律解释”作为上位法依据。此次新制定的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》将上位法依据从2部法律/4部法律变成了5部法律,即加上了《民法典》作为劳动争议司法解释的上位法依据,而且不仅增加《民法典》的上位法依据,还将《民法典》这个上位法依据排在5部法律之首,甚至置于《劳动法》之前。姑且先暂不延伸讨论《民法典》是否适宜作为劳动争议司法解释的上位法依据,这种上位法依据从“2→5”或“4→5”的变化将带来整个劳动领域案件司法裁判思维和规范适用的“颠覆性”转变。像这种增加上位法依据的清理工作,不是说不能增加或不该增加,比如关于《公司法》、《企业破产法》等商事领域的司法解释如果原本没有涉及被废止的“9部法律+2部法律解释”,那么本次清理增加《民法典》作为上位法依据可能并不会产生实质性影响,但若是社会法领域增加《民法典》作为新的上位法依据时,就应该遵循更为严格的立改废程序,如向全国人大常委会法工委单项汇报或专门征求意见,最高人民法院审判委员会就增加立法依据单独讨论,等等。

“立法者只废止《婚姻法》等九部法律及其法律解释,而不当然宣告司法解释的‘死亡,不仅于实践上有益,而且也有法理基础”。秉持实用主义路径的基础上,其实还可以发现与逻辑主义路径的一个差异,即经由对“上位法依据被废止后的司法解释效力”的回应,还可以再附带讨论“上位法依据的数量”,算是对实用主义路径的一个较弱意义上的支撑理由。当然,这个问题或许属于学术臆想,就是当某部或某些法律被废止,相关司法解释的上位法依据写得越多,从概率上来讲,就越可能直面有效还是无效以及随之而来的是否需要清理的问题。似乎相关司法解释的上位法依据写得越少可能在概率上就会相对“保险”一些,至少从形式上能够引发如此臆想。虽然从这次的司法解释清理工作来看,上位法依据写得少的甚至只写一部法律的也不乏被废止的,但不妨碍从理论上作出这种臆想式判断。不过好在最高人民法院采取的是实用主义路径的实质判断,而非逻辑主义路径的形式判断,即并不是仅仅针对上位法依据的多少。所以对于“上位法依据被废止后的司法解释效力”问题,采取实用主义路径的“意外收获”是,能够避免逻辑主义路径下所列举的上位法依据的多少影响司法解释效力的不合理性。

Effectiveness of Judicial Interpretation after the Abolition of Legislative Basis of Superior Law

Zheng Wenrui

Institute of Law, Sichuan Academy of Social Sciences, Chengdu 610071, China

Abstract: The effective implementation of the Civil Code has abolished 9 laws and 2 legal interpretations, which brings about the system effect after the abolition, thus resulting in the value judgment of the effectiveness of judicial interpretation after the abolition of the legislative basis of these superior laws. The value judgement has turned to Chinese wisdom in the effectiveness of law and its source of effectiveness (influencing factors). To this end, it is necessary to distinguish three types of repealed legislative basis of the superior law, namely, all basis repealed, partial basis repealed, no basis repealed, and three types of liquidation results, namely, repealed, modified and continued effective application. Adhering to the pragmatic approach, the judicial interpretation and its provisions should be judged substantively to determine whether they are ultimately invalid, effective in sections or always effective. In order to optimize the liquidation of judicial interpretation, it is not recommended to retain the liquidation results of continuing effective application (always effective) for the judicial interpretation corresponding to the “partial basis has been abolished” type.

Key words: superior law; legislative basis; judicial interpretation

[責任编辑:苏雪梅]