清中后期生员入学年龄新探

——读翁心存辑生员名册两种

叶 鹏

(复旦大学 历史地理研究中心,上海 200433)

明清社会已形成普遍的科考风气,家族多有意愿与动力支持子弟读书进学,考取生员,成为下层绅士(1)本文采用张仲礼的分类:生员为初级功名,属下层绅士;贡生、举人、进士为高级功名,属上层绅士。Chung-li Chang,The Chinese Gentry :Studies on Their Role in 19th-Century Chinese Society,Seattle:University of Washington Press,1955,pp.6-7.,以“保身家”,力求不发生向下流动。(2)蒋勤:《清代石仓阙氏的科举参与和文武之道》,《社会》2018年第5期。这一群体在地方上起到了维系社会秩序、传播文教知识、沟通官府与民间等作用,但其规模究竟多大目前尚无定论。生员总量多寡,不仅对理解其在地域社会中的影响力有重要帮助,同时还是前人估算识字率的主要依据,对把握社会整体文化发展水平颇有助益(3)Evelyn Rawski,Education and Popular Literacy in Ch’ing China,Ann Arbor:University of Michigan Press,1979,pp.95-97;徐毅、[荷]范礼文(Bas van Leeuwen):《19世纪中国大众识字率的再估算》,《清史论丛》2013年号,中国广播电视大学出版社2013年版,第240—247页。,可谓社会文化史中的一个关键问题。

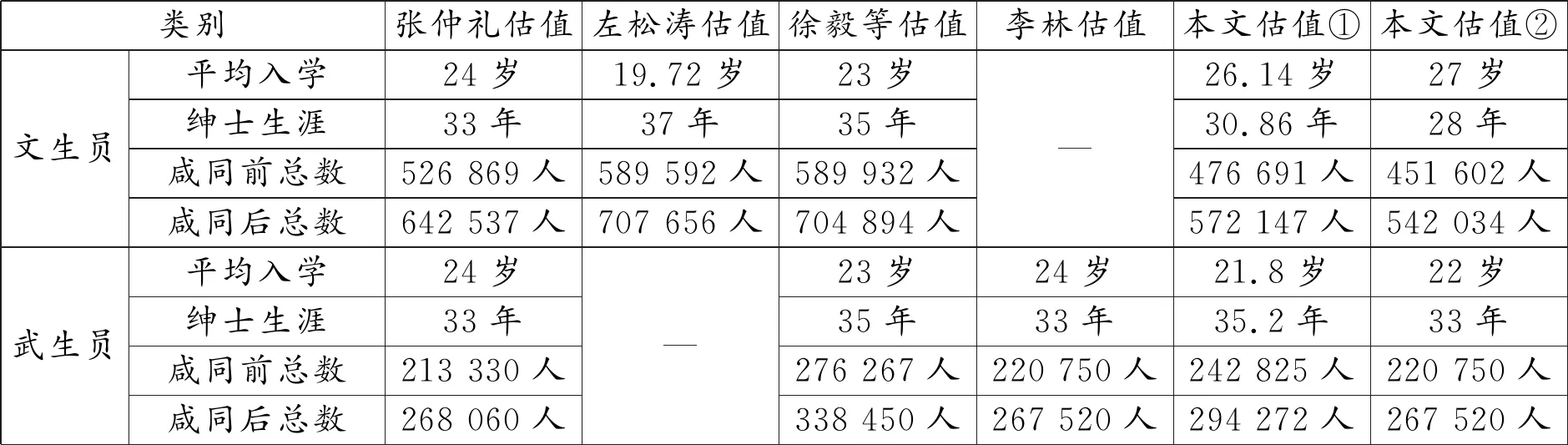

以往研究的经典方法是以科考频次、学额数字、生员平均入学年龄、平均寿命等指标进行综合评估。(4)Chung-li Chang,The Chinese Gentry :Studies on Their Role in 19th-Century Chinese Society,pp.71-72.考试频次、各地学额及其变动载在各版《学政全书》与方志中,考订较易。而生员的平均进学年龄与平均寿命则需经过复杂推演,针对前者,目前学界主要依靠传记资料,形成了生员平均19—20岁入学(下文简称为“19岁说”)或平均23—24岁入学(下文简称为“24岁说”)两种观点,二者互为补充,但因研究样本较少,结论尚需推敲。本文利用新见道光朝生员名册资料《粤东校士录》与《西江校士录》,进行细致统计,希望提供新的估值,以期推进相关问题的讨论。

一、以往学者的估算方法与资料

传统中国盛行神童故事,对早岁中式有着执迷追求,广为流传的《神童诗》中便有“待看十五六,一举便登科”的说法。(5)《绘图注释神童诗》,复旦大学图书馆藏,民国锦章书局刻本,第3页a。而另一种极端是,科举时代皓首穷经者比比皆然,“垂老不获一衿者”并不少见。(6)《清世宗实录》卷17,雍正二年三月初一日,《清实录》第7册,中华书局1986年版,第282—283页。那么,清代人大约多少岁可以考中秀才?个案描述难以说明总体状况,必须采用科学的统计方法才能接近事实。

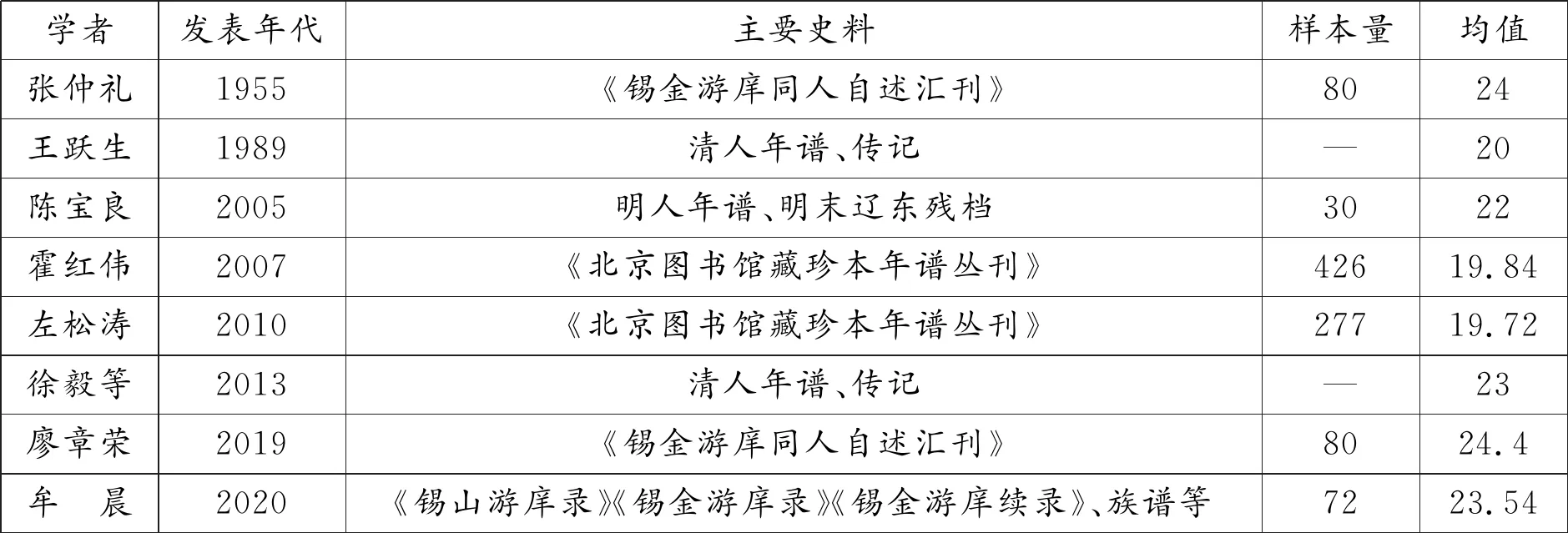

20世纪50年代张仲礼便依据《锡金游庠同人自述汇刊》(下文简称《汇刊》)的80篇自传,算出清末无锡、金匮两县士子平均24岁入学。(7)Chung-li Chang,The Chinese Gentry :Studies on Their Role in 19th-Century Chinese Society,pp.95-96.该研究早年影响力集中于海外,结论得到了广泛认可与沿用。(8)Robert Mortimer Marsh,The Mandarins:the Circulation of Elites in China,1600-1900,New York:The Free Press of Glencoe,1961,pp.79-81;Charles Price Ridley,Educational Theory and Practice in Late Imperial China:The Teaching of Writing as a Specific Case,PhD.Dissertation in Stanford University,1973,pp.151-152;Frederic Wakeman,The Fall of Imperial China,New York:The Free Press,1977,p.23;Benjamin A.Elman,A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China,CA:University of California Press,2000,p.138.其中魏斐德(Frederic Wakeman)虽征引了张仲礼的研究,但生员进学年龄却写为21岁。直到上世纪80年代末,中国大陆其他学者方才开始关注此问题,王跃生认为清代考中秀才者以20岁左右为多,但并未征引可靠资料,估值只是作者从“所接触到的清人年谱、传记”中得到的大致印象(9)王跃生:《清代“生监”的人数计量及其社会构成》,《南开学报》1989年第1期;王跃生:《清代科举人口研究》,《人口研究》1989年第3期。,难以令人信服。进入21世纪,先后有数位学者接续此项工作。陈宝良指出明末生员入学大体在22岁上下,然所据样本仅30个,可信度较低。(10)陈宝良:《明代儒学生员与地方社会》,中国社会科学出版社2005年版,第196—216页。霍红伟利用了《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》(下文简称《丛刊》)中的426种清人年谱,计算结果为19.84岁。(11)霍红伟:《清代府州县学研究》,北京大学博士学位论文,2007年,第175—177页。左松涛同样依据《丛刊》,在剔除捐纳、武生、记载不详等情况后,提取了277条数据,估值为19.72岁。他还指出《汇刊》局限于无锡、金匮,当地文化发达,竞争激烈,童生多次应试方能考中,当地生员入学自然偏晚。(12)左松涛:《清代生员的进学年龄》,《史学月刊》2010年第1期。徐毅等则大致将清中后期士子入学年龄定在23岁。(13)徐毅、[荷]范礼文(Bas van Leeuwen):《19世纪中国大众识字率的再估算》,《清史论丛》2013年号,第240—247页。近来也有学者继续深耕江南,廖章荣重新梳理了《汇刊》数据,认为清末当地生员应在24.4岁入学。(14)廖章荣:《清末无锡、金匮两县生员研究——以〈锡金游庠同人自述汇刊〉为中心》,湖北大学硕士学位论文,2019年,第8—12页。笔者也抄录了《汇刊》中的全部数据,统计结果为24.29岁,这应是由于对个别未说明生年者入学年龄的推算方式不同所致。牟晨则将两县的几部生员名录与无锡五牧、锡山、礼社三支薛氏宗谱相匹配,得出该家族成员入学约在23.54岁,亦与张仲礼估算相近。(15)牟晨:《成功阶梯的限制:清代无锡生员的来源与出路研究》,上海交通大学硕士学位论文,2020年,第9—10页。前人研究结论见下页表1。

总的看来,目前学界对于生员进学年龄大致有“19岁说”与“24岁说”两种并不矛盾的意见。论者普遍认为文风越盛则竞争强度越大、入学越晚,“19岁说”基于全国范围,而“24岁说”则集中于无锡、金匮两地,二者差值在这一逻辑中是自洽的。不过,以往研究所据核心资料并非毫无破绽,下面分别剖析之。

持“19岁说”者主要利用《丛刊》进行估算,问题在于其所收年谱谱主大多出身名门望族,或自身文化水平较高,入学自然偏早。如霍红伟选取的426个样本中,有举人以上功名者多达249名,占比58.45%,远高于正常比例。(16)若包括贡生在内,则《丛刊》中有高级功名者比例高达72.07%。明代乡试录取率由6%逐渐下降至2%左右,大致不足4%,清代官方额定录取率多在3.33%—6.67%之间,部分大省的实际录取率甚至不足1%,即便多年累加,有高级功名者在全体人口中占比也是极低的。参见郭培贵:《明代科举各级考试的规模及其录取率》,《史学月刊》2006年第12期;郭文安:《明代乡试录取率考述》,《武汉大学学报》2016年第6期;邹燕妮:《清代江南乡试研究》,湖南大学硕士学位论文,2016年。样本的分布也不均衡,左松涛利用的样本在时间尺度上前少后多,顺康雍三朝92年共71人,道咸同光四朝85年则有122人。区域对比更为明显,最少者如奉天仅1人,而江苏则有69人。进行时间、空间上的区分后,单个时空截面的数据低至个位数甚至空缺,这便消解了样本数量上的优势。

表1 前人研究情况一览

持“24岁说”者基本围绕《汇刊》展开研究。该文献刊印于1933年,所载传主均为当时仍在世者,杨志濂生于咸丰二年(1852)最为年长,已81岁高龄,最年轻者如生于光绪十年(1884)的孙观圻亦年近半百,大量已过世者未能收录其中。不仅如此,《汇刊》中有高级功名者比例为14%(17)牟晨的研究样本中,有高级功名者为10人,占13.89%,与《汇刊》相近。此外,南汇县有一份1927年刊印的耆老“重游泮水”唱和集,共载24人,入学年龄平均为23.33岁,但未说明是否考取高级功名,仅供参考。第一届南汇耆老会编:《(南汇)泮宫话旧录》,上海图书馆藏,民国十五年铅印本。,由于所载人物多在光绪末年入学,许多新进生员尚未考中乡会试,或早已无意科场,甚至转而出洋留学,该群体中有能力考取举人、进士者尚不止此数。

上述研究的问题在于传记资料过于零散,无法保证样本结构与历史实际相近,结论可靠性难免减弱。(18)陈宝良计算了12份明人年谱、行状,结果为平均18岁入学,又利用辽东残档《明信牌档》丙类第353号所载18人,算得平均入学在26岁,总体均值则为22岁。辽东残档所载人员出身相对随机,而12份年谱多来自所谓“神童”,或如张居正、徐光启等名流,统计结果自然偏低。另一方面,从研究逻辑上看,若承认个人文化水平越高便可能越早入学,则以往研究所持童试竞争愈激烈则入学愈晚的看法仍应斟酌。总之,先行研究样本总量偏少、样本代表性不足、研究逻辑亦可商榷,因而重新估算清代生员的进学年龄依然颇有必要。

二、翁心存督学与生员名册的编纂

“诸生怀抱利器,达则名显于庙廊,穷则名湮于蓬荜”(19)罗嘉蓉:《国朝东莞题名录序》,苏泽东辑:《国朝东莞题名录》,陈建华、曹淳亮主编:《广州大典》第207册,广州出版社2015年版,第481页。,除少数有文集、传记存世者,大部分生员一生籍籍无名,甚至未留下任何记录。幸运的是,随着近年来地方文献挖掘工作次第展开,越来越多生员相关文献得以为人所知,本文即主要利用翁心存所辑《粤东校士录》《西江校士录》开展研究。(20)翁心存辑:《粤东校士录》,中国国家图书馆藏,清抄本;《西江校士录》,中国国家图书馆藏,清抄本。

翁心存(1791—1862),江苏常熟人,道光二年(1822)进士,即放福建试差,六年至八年间督学广东,十二年充四川乡试正考官,十三年至十四年间任江西学政,十五年典试浙江,旋授奉天府府丞兼学政,十七年返京。(21)翁同书等:《先文端公行述》,《翁心存日记》第4册,中华书局2011年版,第1844页。十余年中,翁氏多次外放学差、试差,衡文校士经验可谓丰富。

翁心存任广东学政,前后凡三年,遍历全省两周,完成了额定任务。而督学江西则不足两年,这是因为道光十二年(1832)底原江西学政郑瑞玉被参“平日吸食鸦片烟”,考试又多有违例,不能继续任职(22)《清宣宗实录》卷226,道光十二年十一月十七日,《清实录》第36册,第370页。,翁氏彼时刚完成四川试差,“以前政郑朗若[如]前辈被劾故”(23)郑瑞玉字朗如,此处讹作朗若,日记其他部分均作朗如。翁心存:《翁心存日记》第1册,道光十二年,第77页。,中途接任。当年补办正科乡试,七至十月郑瑞玉均在省城助理乡闱,至十月中旬方才出棚,次年正月翁心存到任后,“尚有南安、赣州、南康、九江、饶州、广信六府未经岁试”,而距下届乡试开考已不足两年,时间紧迫,遂奏请将位置偏远的南安、赣州两府改为岁科并考(24)翁心存:《奏为考试期迫援照成例请将南安赣州两府暂行岁科并考由》,道光十三年一月二十八日,台北故宫博物院藏军机处档折件(下文简称“故宫录副”),文献编号:062615。,不久获允。(25)《清宣宗实录》卷232,道光十三年二月二十四日,《清实录》第36册,第476页。清代学政一般先办岁试再行科试,三年中周历全省两遍,如省域过大,也可将某些州府灵活改为岁科并试,如广东高州、廉州、雷州、琼州四府距省遥远,甚至远隔海峡,便惯例均为岁科连考。(26)翁心存:《恭报考试情形》,道光七年七月二十六日,故宫录副,文献编号:056706总体计之,翁心存在广东13个府州共办院试26场,在江西14个府州则开展了6场岁试、14场科试。

生员资料多散见于族谱、碑传,方志大多无载,仅少数乡镇志或新开发州县方志才偶有记录生员姓名。记录科举中式者信息相对系统的资料是题名文献。明清时期,乡会试结束后官方会主持刊印题名录(27)杜受田等纂:《钦定科场条例》卷44《揭晓》,《故宫珍本丛刊》第337册,海南出版社2000年版,第109—117页。,甚至刻诸石碑。受其影响,童试题名文献在清中后期逐渐增多,大致分为履历、名录与名册三类:履历以个人为主体,除姓名、籍贯外,还有年齿、行辈、三代、师承、专经、住址等丰富内容,也称齿录;名录则基本只记录中式者的姓名、籍贯等简要信息;《粤东校士录》《西江校士录》的格式与一般名录相似,属罗列式编排,内容上较名录丰富,又较履历简略,故本文称之为名册,以示区别。乾嘉以降,大量地方士人热衷于发掘乡土掌故,收集整理各科黉案,配合学校档案、地方文献等予以考订,汇编某地(多为县域,少数府域或者市镇)历次院试录取者姓名,题作“采芹录”“诸生谱”等等,此风气尤以江南为盛。翁心存出身常熟世家,当地有《皇明虞阳采芹录》《国朝虞阳科名录》等名录传世(28)佚名辑:《皇明虞阳采芹录》,《稀见明史史籍辑存》第19册,线装书局2003年版;王元钟辑:《国朝虞阳科名录》,复旦大学图书馆藏,清道光三十年刻本。,翁心存自己也曾编纂过《常熟翁氏入泮同登录》(29)翁心存、翁同龢辑:《常熟翁氏入泮同登录》,中国国家图书馆藏,清抄本。,可以想见,江南地区重视功名、好编名录之风,无疑会对其编纂粤、赣两省生员名册产生积极影响。

清代有着颇为发达的文书行政系统,童生从报考到发榜的全过程均留有相应文书,嘉庆《大清会典》载:

童生考试,以同考五人互保、廪生认保出结。府州县试查照格眼册式,令童生亲填年貌、籍贯、三代、认保姓名,并各结状,黏送府州县。试毕,造册申送学政。(30)嘉庆《钦定大清会典》卷25《礼部七·仪制清吏司六》,《大清五朝会典》第12册,线装书局2006年版,第282页。

可见,童生报考时即应详细说明个人情况,与各种保结文书相匹配,经州县官汇总造册,送交学政,既作为点名依据,又兼防止冒顶作弊的功能。院试取进生员后发榜,或刊印名单下发,称“黉案”,学政考完一府便应将黉案“速行发学”(31)恭阿拉等纂:《钦定学政全书》卷16《学政关防》,《故宫珍本丛刊》第334册,第344页。,在全部考试结束后,还需依据各类册籍,将新进生员的信息填入学册,与部分试卷一道送交礼部查验。零散的科举凭单、票据是生员信息进入文书行政系统的首个环节,这些信息以不同形式被保存了下来。

而清代学政为应对上级考核或自留备忘,也多有记录考情的习惯,抄录考生信息并非怪事。如朱逌然任湖南学政时,便登记了所考核教官、书院学生的年齿。(32)朱逌然:《使湘日记》,光绪三年三月二十五日,《续编清代稿钞本》第53册,广东人民出版社2009年版,第665—667页。同为湖南学政,江标则在日记中留有部分考生档案,内容颇为详尽,除籍贯、年齿、行辈外还记录了三代信息。(33)江标:《笘誃日记》,《国家图书馆藏抄稿本日记选编》第42册,国家图书馆出版社2015年版,第505—700页。仅记录姓名的情况更加常见,兹不赘举。类似的各类簿册,在清代官员日常生活与社会交往中扮演了重要角色,孙毓汶督学福建时便另置簿册专门记录来访官僚信息;(34)孙毓汶:《使闽日记》,同治十一年三月十八日,《孙毓汶日记信稿奏折》,凤凰出版社2018年版,第69页。翁心存曾给其子翁同书建议,对各州县来访者“可随手记其名字、行第、籍贯、出身,此中亦可留心人材也。”(35)翁心存:《试差事宜》,《翁心存诗文集》,凤凰出版社2013年版,第1063页。按,此册作于道光二十三年翁同书即将典试广东之时。可以说,翁心存所辑生员名册正是其督学粤、赣的重要见证。

当然,这两份名册发挥的主要还是备忘功能,从后续利用情况看,其确实未被束之高阁。其一,生员名册在翁心存日常生活中被当做礼物或重要工具书,道光九年(1829)时他曾誊录副本赠予蔡世松(36)翁心存:《翁心存日记》第1册,道光九年元月十九日,第67页。,道光十七年(1837)又曾大发感叹,“(卢)七桥寄粤东题名来,阅之,梁生国琮竟抡元,可喜也,余则不甚知。余旧有《校士录》一册,在南中,无从核对耳。”(37)翁心存:《翁心存日记》第1册,道光十七年十月廿三日,第290—291页。其二,翁心存对这两套名册颇为着意,多有翻检,圈点标记了当中考取高级功名者信息,且夹有多张签条,最晚的是咸丰二年广东乡试文举人题名,可见其一直关注所取生员动态。其三,《粤东校士录》应有传抄,成为部分地区修志参考,如光绪《广州府志》黄子高传,即重点依据“翁校士录”;(38)光绪《广州府志》卷131《列传二十》,《中国方志丛书》,(台湾)成文出版社1966年版,第333页。宣统《番禺县志》中樊封传,称其经翁心存考试,“原原本本刊入校士录”(39)宣统《番禺县续志》卷26《人物志九》,《中国地方志集成·广东府县志辑》第7册,上海书店出版社2003年版,第341页。,亦是编写传记的依据。

清代学政为彰显崇文重道,会挑选科场时文汇编成书,称之“校士录”或“课士录”(40)翁心存还辑录过《学海堂丁亥课士录》,虽名为“课士录”,实则也是名录而非文编。翁心存辑:《学海堂丁亥课士录》,《广州大典》第208册,第209—221页。,这类文献重在介绍八股文章,对生员信息记之甚少。而通过上述梳理可知,翁心存作为学政能轻松接触到应试者年齿信息,有兴趣亦有条件编纂生员名册,虽定名为校士录,实则生动展现了清中后期粤、赣两省的生员考校与童试录取情形。

三、生员名册所见生员平均入学年龄

按清中后期规制,学政主持的院试“三年两考”,针对生员的岁试(生员考核考试)、科试(乡试资格考试)大体隔年举行,童试则附岁科试后分别举办,在考试程序、录取标准上两场童试并无差别(41)以岁试为例,完整的院试包含生童经古场、文生员考试、文童考试、武生员考试、武童考试等几个部分,科试除了不再进行武试外基本相同,此外偶尔还需进行拔贡、录遗等考试。参见李世愉、胡平:《中国科举制度通史·清代卷》上册,上海人民出版社2015年版,第12—60页。,故本文将岁科两考所附童试数据合并计算,不作特别区分。应当说明的是,《粤东校士录》《西江校士录》反映了整个院试的办理情况,有过半篇幅载录生员考校成绩,包括各官学全体一二等生员及部分三等生员姓名,同样附记年齿、功名、任官等内容,因与本文主旨无关,暂不讨论。下面首先对史料情况作一定说明,再进行描述性统计,最后利用旁证资料予以验证、补充。

(一)文献概况

《粤东校士录》,抄本两册,封面题“粤东校士录上,岁试”“粤东校士录下,科试”,共546面,夹有多份乡试题名与履历单。该册记录了道光六年(1826)至八年间广东全省文武生员录取名单,包括99所官学,共有新进附学文生员2686人(岁试1340人、科试1346人),武生员1232人。除文生员劳爱之(开平县科试)年龄缺失外,其余3917人记录完整。每人名下以小字标注年龄、功名、任官信息。

《西江校士录》,抄本一册,封面题书名,共211面,首页抄录了道光二十四年(1844)江西乡试取中部分人员,另夹有数份履历。翁心存接任江西学政时岁试业已过半,故本册所载仅及实际巡考州县。武童试仅岁试开考,科试时不考(42)李世愉、胡平:《中国科举制度通史·清代卷》下册,第531页。,故该册只记6场武童试。内容涉及92所官学,共计新进文生员1944人(岁试584人、科试1360人),武生员525人。其中文生员冯希、刘元会、江文齐(俱都昌县岁试)年龄缺载,其余2466人信息完整。该名册标注简单,但年齿信息仍较齐整。

毋庸置疑,名册中的信息是足够可靠的,以《粤东校士录》为例:首先,翁心存督学广东期间有《粤东校士日录》一书,乃道光六年巡考肇庆府、罗定州时所记,其中考试情形与《粤东校士录》可以一一对应。(43)翁心存辑:《粤东校士日录》,中国国家图书馆藏,清抄本,第29—31页、第68页;翁心存辑:《粤东校士录》,第58—70页、第113页。其次,乡试录中所载年齿亦可互证,如道光二十四年广东乡试第10名黄沅澧,时年45岁(44)《道光二十四年甲辰恩科广东乡试录》,《广州大典》第205册,第389页。,他在道光六年入广州府学时登记正是27岁。(45)翁心存辑:《粤东校士录》,第17页。再次,广东另两部生员名录也可匹配,细微差别如道光六年岁试嘉应州第7名钟德昭,在《嘉应采芹录》中名列第2,第11名黄鼎勋则记作“黄倬汉”;(46)张朴楼辑:《嘉应采芹录》,上海图书馆藏,清光绪十二年刻本,第20页;翁心存辑:《粤东校士录》,第17页。同是此年岁考,东莞县第2名罗泰鑫在《东莞庠士录》中作“罗澍鑫”,第3名叶焕垣则记为第4名。(47)张瓒辑:《东莞庠士录》,《广州大典》第207册,第702页;翁心存辑:《粤东校士录》,第126页。这两份名录编纂于清末,其资料依据地方档册、黉案,而除上述差异外,其余人名、排序完全相同,更可印证《粤东校士录》之可信。

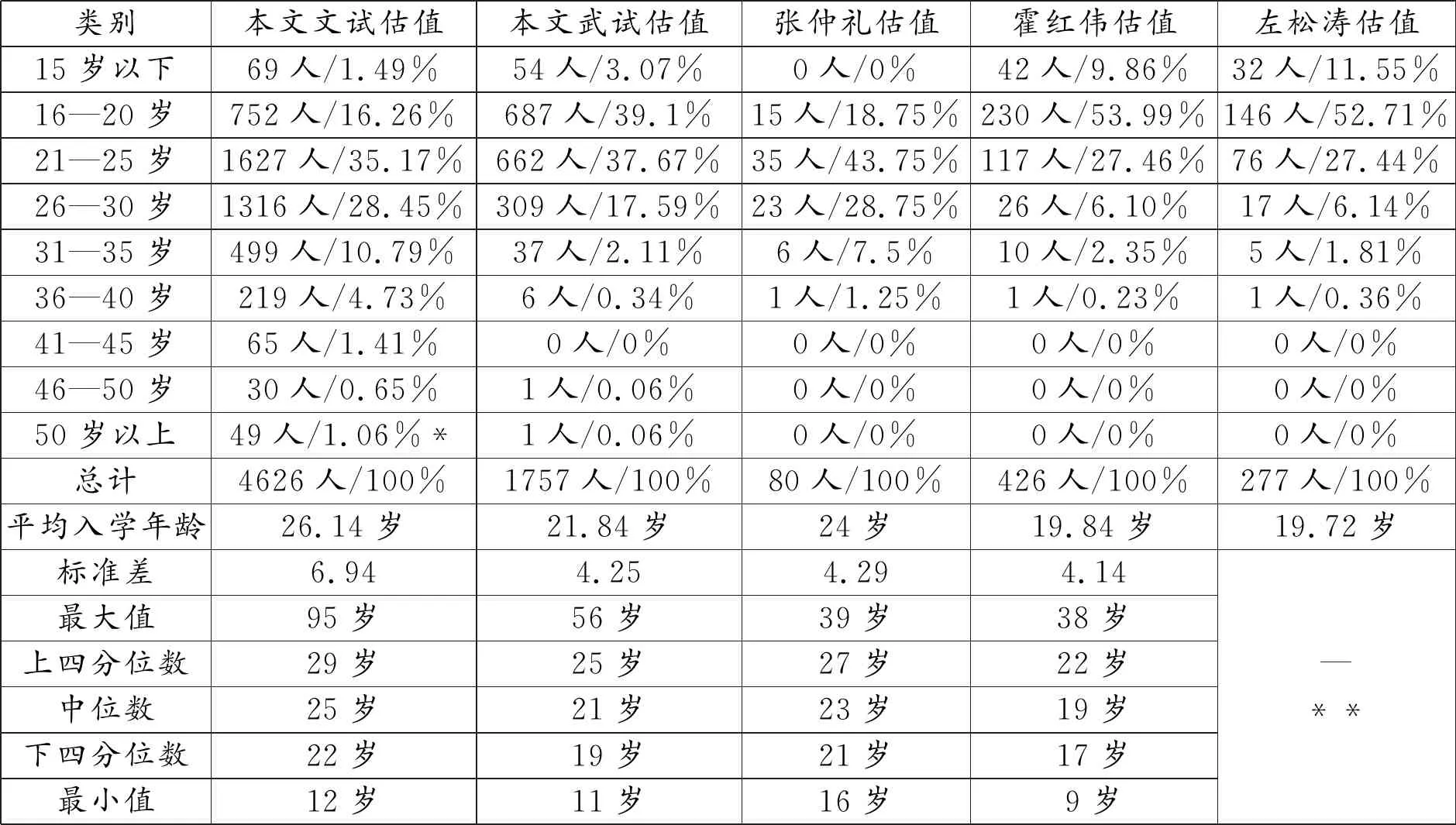

(二)文武生员的入学年龄

张仲礼曾以5岁为一组考察了生员入学年龄的分布状态,发现21—25岁年龄组占比最高,约44%。(48)Chung-li Chang,The Chinese Gentry :Studies on Their Role in 19th-Century Chinese Society,pp.95-96.而在利用《丛刊》的研究中,16—20岁年龄组比重超过半数,15岁以下的人数甚至也占10%左右。这两类研究样本90%集中于占比较高的前三个年龄组,而本文数据比例最高组仅35.17%,且有超过20%以上人员分散于占比后六位各组中,尤其35岁以上者接近8%,远大于以往1%左右的比例。无论《汇刊》或《丛刊》,所载人员均不超过40岁,但本文数据中,年龄最大者为95岁,即便剔除恩赏功名的两位耄耋老童生(49)分别为嘉应州廖渐逵(92岁入学、94岁赐检讨)与顺德县梁履端(95岁入学、97岁赐编修)。也仍有85岁入学者,且上四分位数、中位数、下四分位数及标准差均大于《汇刊》《丛刊》数据,这说明本文文试数据不仅整体数值较高,且分布相对均匀。经统计,文生员平均26.14岁入学,较以往“24岁说”还要大2岁以上。剔除极端值后降为26.11岁,差别不大。

武生员入学较早,以16—20岁年龄组占比最高,且30岁以下者达97.43%,反观文生员在30岁后入学者仍有18.64%,二者差异一目了然。以往并无关于武生员入学年龄的专门研究,论者多将之等同于文生员入学年龄。经计算其平均值为21.84岁,远低于文生员,这应是由于以“马步射、弓刀石”为核心的武科考试看重身体素质,年轻者显然更具优势。文武生员入学年龄情况见下页表2。

(三)影响入学年龄估值的主要因素

对生员个人而言,入学时间早晚受到经济、社会、文化方方面面影响,细致考察生员名册数据,可以找到与之相关的三种重要因素。

表2 各年龄组人数、比重与数据描述性统计

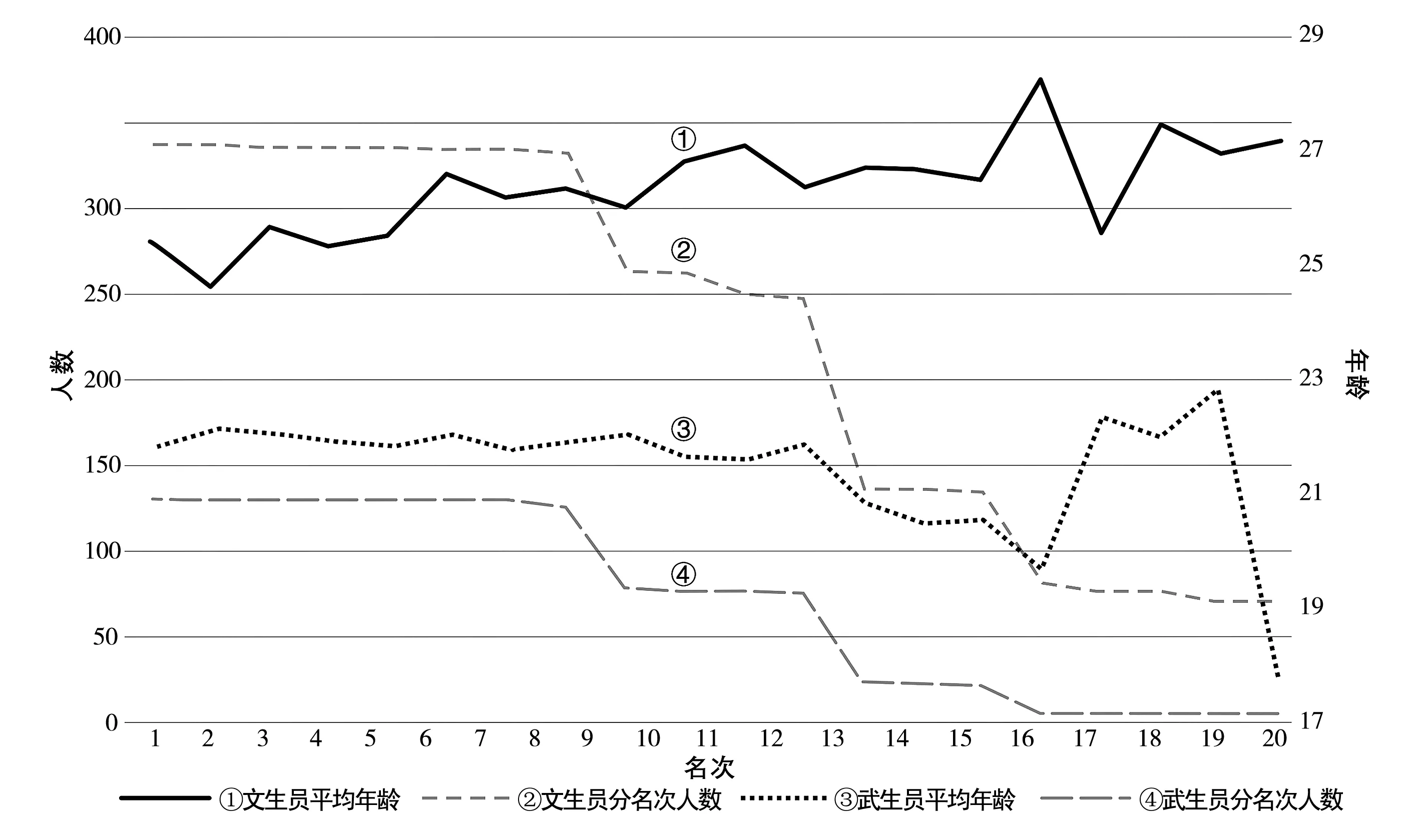

第一,院试考取名次。生员名册中的人名排序应当就是实际录取名次,但除南康、南安、赣州三府外,其余府学新进武生员均以籍贯集中编排,故只有84%的样本可供参考。各名次的累积人数与学额数密切相关(50)清代学额规制府学20名、大学15名、中学12名、小学7—8名,在江浙、直隶等文化发达地区又有增加。恭阿拉等纂:《钦定学政全书》卷65《学额总例》,《故宫珍本丛刊》第335册,第296—297页。,文生员至20名、武生员至12名以后数量骤减,偏差较大。文试中名次靠前者入学年龄明显偏小,而武生员录取名次与年龄的关系不够显著,前12名入学年龄集中于21.6岁到22.14岁间,相对集中,12名之后的样本较少、数值波动大,参考意义不足。分名次文武生员入学年龄见下页图1。

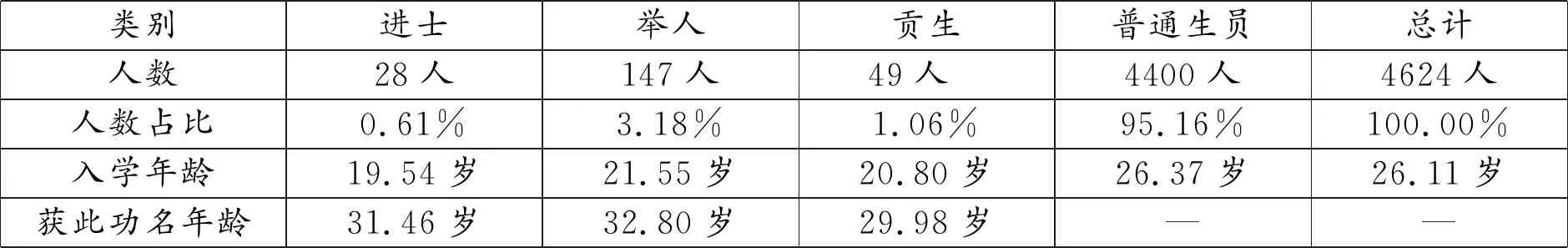

第二,后续功名情况。有学者指出能考取越高级功名者往往中式越早,清代进士平均中举年龄(28.88岁)要比止步于举人者(31.23岁)低将近3岁。(51)Qin Jiang,James Kai-sing Kung,“Social Mobility in Late Imperial China:Reconsidering the ‘Ladder of Success’ Hypothesis”,Modern China,Vol.47,No.5(2021),p.639.这一点不难得到验证,本文数据中28名进士的中举年龄为27.12岁,比仅有举人功名者小5岁以上。此逻辑在童试层面同样适用,就文生员而言,有高级功名者入学明显早于普通生员,而进士入学年龄亦早于举人、贡生。能否考取高级功名反映了文化水平高低,显然个人能力愈强则入学、中式年龄愈小。当然我们也要警惕存在“幸存者偏差”,即越早入学者越有动力继续应试,年纪较大者可能已无意参加乡试,故而应当说越早入学者越有可能继续考中更高级功名,较为妥当。不同功名获得者入学年龄差异见下页表3。

第三,地域差异。与以往研究印象相反,据本文观察,并非文教越发达的地区入学越晚,不同区域尺度的估值都支持了这一判断。先看省际差异,广东文生员入学年龄(26.84岁)要比江西(25.18岁)高1.66岁,但清代江西进士1887人,广东仅1013人,江西进士数几乎是广东的两倍(52)江庆柏:《清朝进士题名录》,中华书局2007年版。生员名册所载进士比率江西(0.88%)也几乎是广东(0.48%)的两倍。,考虑到清前中期二省人口相近(53)曹树基:《中国人口史·清时期》,复旦大学出版社2000年版,第114—136页、第190—209页。,其文化差距显而易见。再看省内差异,以学校为单位,入学年龄呈随机分布状态;以府域为单位,则文化发达地区入学反而更早。广东“通省文风,以广州为上,嘉应次之,肇高又次之,其余皆属中平”(54)翁心存:《恭报考试情形》,道光七年七月二十六日,故宫录副,文献编号:056706。,在样本超过100个的府州中,琼州府(28.59岁)、潮州府(28.07岁)、惠州府(27.75岁)均值确实高于嘉应州(25.29岁)、广州府(26.27岁)、肇庆府(26.52岁)、高州府(27.73岁)。

图1 分名次文武生员入学年龄

表3 生员名册所见不同功名获得者的入学年龄差异

(四)官年现象对估算的影响

本文所用生员名册反映的是考试登记年龄,传记资料则一般记载实际年龄,二者有所差异。科举时代中式年龄越小,日后仕途发展空间越大,虚报年龄的官年现象屡禁不止,除少数年齿过高者会加报岁数以求恩赏外,年轻举子多将年纪报小,往往低于实年数岁。(55)张剑:《清代科举文人官年与实年考论》,北京大学出版社2022年版。《汇刊》中记载了尤桐参加童试时虚报年龄的情形:

余以光绪癸未(九年,1883)受知于督学使者瑞安黄漱兰侍郎体芳,补金匮县博士弟子员。时廪保为徐颂遐表姊丈福庚,送册结时,先生饬礼书填余之年龄为十四。(56)蒋士栋、丁福保编:《锡金游庠同人自述汇刊》,《无锡文库》第2辑第18册,凤凰出版社2011年版,第207页。

尤桐同治十一年(1872)时启蒙,时年六岁,则光绪九年当是17岁,因廪保出面,得以虚报为14岁。清王朝始终缺乏足够的技术手段,掌握个人生卒信息,只能寄希望于应试童生自主填报或他人担保,这就为有心者提供了上下其手的空间。有学政曾上奏称“考试童生多有册内年岁甚幼,而其人实已至四五十岁不等者”(57)钟兰枝:《奏为遵旨体察剔除考试弊窦折》,乾隆二十九年七月十日,《宫中档乾隆朝奏折》第22辑,台北故宫博物院1982年版,第151页。,正是官年现象的极端案例。

我们可以通过对比碑传与两份校士录所载年龄,体会个中差异。桂文燿,广东南海人,咸丰四年(1854)卒,时年48岁(58)陈沣:《江南淮海兵备道桂君墓志铭》,缪荃孙:《续碑传集》卷35《道光朝监司二》,上海人民出版社2019年版,第1313—1315页。,可反推其生于1807年,道光六年入学时为19岁,但登记仅17岁;(59)翁心存辑:《粤东校士录》,第18页。两年后桂文燿中举,登记年龄亦为19岁,实则已21岁。《道光八年戊子科广东乡试录》,《广州大典》第205册,第360页。朱梦元,江西贵溪人,同治六年(1867)卒,年55岁(60)张裕钊:《通政使司通政使朱公墓碑》,缪荃孙:《续碑传集》卷17《内阁九卿》,第560—562页。,则其当生于1812年,道光十三年(1833)入学时在21岁左右,而登记年龄仅为19岁。(61)翁心存辑:《西江校士录》,第73页。类似的例子还有不少,因此上述估算文生员平均26.14岁入学定是只少不多的。

(五)补充验证

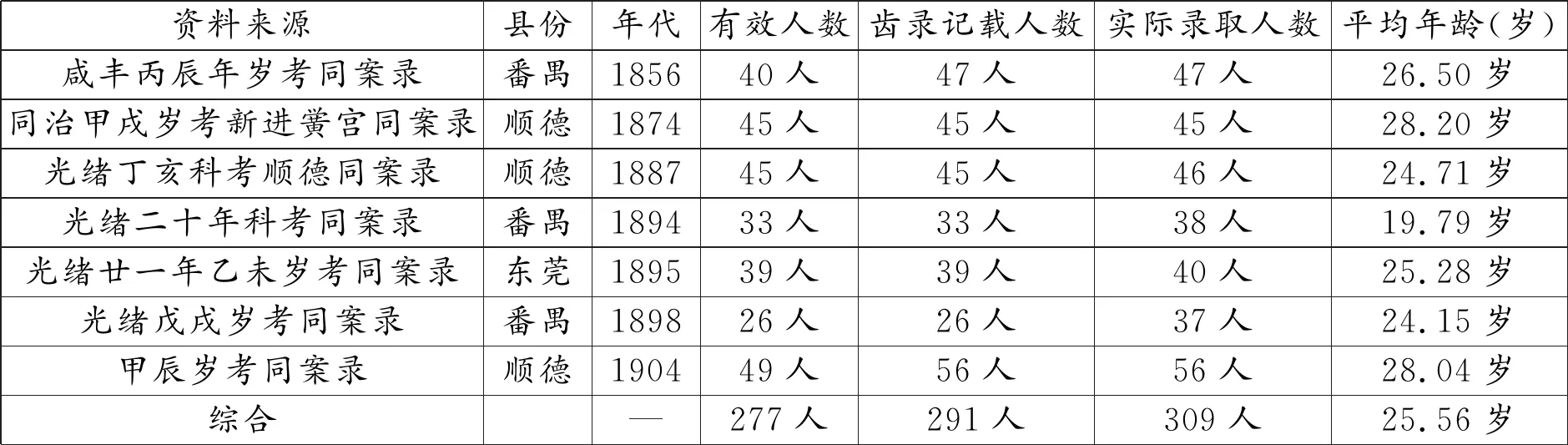

珠三角地区还有7份晚清的生员齿录,内容详实,载有年齿、三代信息。家族三代亲属中有人曾考取功名,会对后人的科举成绩产生积极影响(62)Ping-Ti Ho,The Ladder of Success in Imperial China,Aspects of Social Mobility,1368-1911,New York:Columbia University Press,1962,pp.107-125;Benjamin A.Elman,Civil Examination and Meritocracy in Late Imperial China,Cambridge:Harvard University Press,2013,pp.126-146.,反映在童试中便导致入学年龄偏低,如光绪二十年(1894)番禺县科考,此年三分之一的入学者三代亲属拥有高级功名(63)当年录取者多出身科举大族,如陈肇恺(16岁)、陈肇溶(14岁)二人曾祖父均为陈仲良,何章华(18岁)、何章熊(13岁)均为何端义之曾孙,许炳璜(28岁)、许炳璈(19岁)、许炳蔚(19岁)同为许赓飏曾孙,梁庆锴(20岁)、梁庆福(18岁)更是亲兄弟。上述四个家族仅有梁氏未填三代功名,其余均为当地科举望族,以陈氏为例:陈仲良举人;肇恺祖父进士、父举人、叔进士;肇溶祖父举人、父生员。许氏更是世代簪缨,晚清名人许祥光、许应锵、许应鑅、许应骙皆出于此,炳璈即应鑅子。此外,当年中式生员尚有多位家族势力鼎盛,如潘元善(19岁)祖父即盐商潘仕成。,较其他齿录高出两倍,这便导致了当年生员入学平均仅19.79岁的结果(见表4)。

表4 晚清珠三角地区生员齿录所见生员入学年龄

这7部齿录共记录了277名新入学生员年齿,平均25.56岁,若剔除光绪二十年样本则均值升为26.35岁,与上文预期相近。这一结果也提示我们,虽然咸同后有大规模学额增广,但地方上的生员录取情形没有发生本质变化,此前估值依然适用。

结 语

张之洞认为士子大致“十八岁为附生,二十一岁为廪生,二十五岁为优贡、举人,二十八岁为进士”(64)张之洞:《变通政治人才为先遵旨筹议折》,光绪二十七年五月二十七日,《张之洞全集》卷52《奏议五十二》,河北人民出版社1998年版,第1400页。,此说可谓过于理想。上文考述表明,文生员平均26.14岁入学,武生员则为21.8岁,考中举人、进士要迟至30岁以后,加之官年现象影响,实际年龄只会更大。广东、江西两省的科举成绩在全国处中游水平,由此归纳出的结论具有一定代表性,从本文样本结构上看,文生员中考取高级功名者仅226人,占比4.89%,其中举人177名(3.83%)、进士30名(0.65%),较以往更接近历史实际,结论应当相对可靠。而影响入学早晚的因素中,个人文化水平最为关键,这一点反映在其入学名次及是否考取更高级功名上。地域文化发达程度与家族整体经济、文化实力能够影响考生文化水平,进而也对入学年龄发生作用,区域文化愈发达、家族势力愈强则生员入学可能相对较早。

借助新估值还可以尝试重新估算清中后期的生员总数。张仲礼预计生员平均寿命为57岁,有33年左右的绅士生涯,在此期间理论上会举行22次文院试和11次武院试,故只要学额数量不变,减去生员自身被录取的那一科院试,文生员以学额数乘以21倍、武生员乘以10倍,即可得到生员总数。咸同时期大规模增广学额之前文生定额总数为25089名,后增至30113名,武生定额则从21233名增至26806名,张仲礼由此判断绅士数量在晚清有大幅度增加。据本文估算,文生员在26岁以后入学,那么绅士生涯不足31年,而武生员绅士生涯增加到36年,故文生员数量较之前人研究最多降低23.4%,武生员则可能增加10%。当然,清代各地岁科试频次并不稳定,每届实际录取人数也并非严格遵照定额,加之频繁的开设恩科、因故停科,估算生员总量难免存在误差,况且生员总数始终波动不定,本文提供的实际是尽量接近稳定值的估算结果(见表5)。

表5 清中后期生员总数估算结果

近年来随着数字人文的兴起,越来越多历史学者致力于计量分析,但有一点不能被忽视:应确保统计所用样本在结构分布上与历史实际相吻合。否则仅采用某些特定资料,难免会出现误差,这是我们开展量化研究时必须注意的方法论原则。